民国时期上海舞女收入及影响因素考察

——兼谈民国时期上海舞女的职业身份

2021-05-14曹雪苹

曹雪苹

1843年上海开埠,舞厅舞随着各种西方的娱乐活动一同传入中国。受传统思想观念的影响,国人起初对这种“伤风败俗”的男女搂抱之舞难以接受,舞女这一职业也被大众所排斥。舞厅舞这时只出现在外国人的私人聚会中,并未得到推广。沪上也未出现具有经营性质的舞厅,只有在外国人的舞会上才能看见少量的舞女,她们大多是外籍女性,受雇于舞会的举办方,并不成为一种固定职业,只有举行舞会时,她们才以舞女的身份获取收入。到了20世纪20年代初期,上海滩开始出现经营性质的舞厅,舞厅舞在一小部分最早追求西化的国人眼中成为了时尚,报刊上也频频出现反映舞厅舞女形象的漫画和新闻。人们对舞女这一职业的态度由最初的排斥转变为好奇,把其当成饭后谈资,乐此不疲。“自去冬巴黎饭店跳舞厅崛起于西藏路。营业大盛。于是继起者踵接。而国产舞女。亦与日俱增”[1]。据《舞星艳影》统计,1928年上海市的跳舞场多达33家。此时,舞厅不再专属于外国人,而是面向社会中上层的公共娱乐场所。伴随着舞厅行业的崛起,越来越多的中国女性加入了舞女的行列,舞女群体不断扩大,成为舞厅的一大“卖点”。

学界就民国时期的上海舞女展开了诸多讨论,研究关注的议题主要体现为如下几个方面:首先是对舞女群体的来源、身份和性质的研究; 其次是对舞女工作、社会地位的研究;再次是对舞女婚恋关系和生存困境的研究,还有学者对1948年“上海舞潮案”中舞女的形象进行了深入的探讨①。本文拟从社会史的角度出发,从近代报纸、杂志、文人笔记、时人日记、回忆录等历史资料中搜集线索,对民国时期上海舞女的收入及影响因素进行考察,并进一步探讨舞女作为民国时期职业女性的身份意义。

一、民国时期上海舞女的收入类型

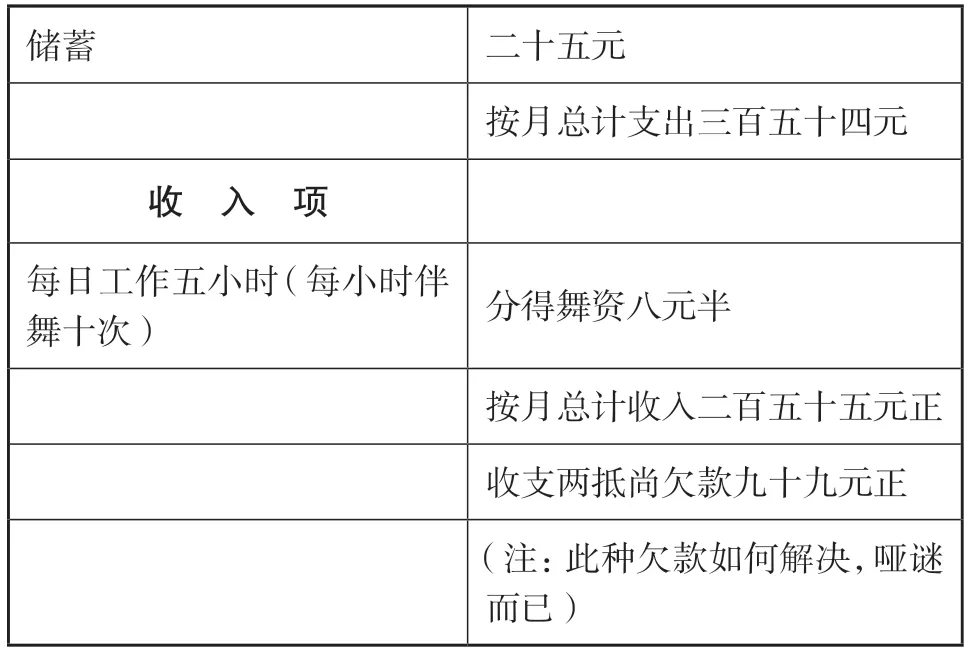

依据学者李欧梵在其著作《上海摩登——一种新都市文化在中国(1930—1945)》中对舞女每月收支情况的估算,一位没有家庭负担的舞女,一个月的花销一百多元,收入与支出成正比。但是一位需要补贴家用的舞女,一个月的生活费支出大概是三百五十四元,收支相抵,还欠了九十九元。后者如果只依靠舞票收入,显然会陷入经济困境,更别提解决欠款。关于舞女的收入问题,李欧梵只提及了舞票,确实,舞票是舞女最主要、最常见的收入来源。然而依据笔者对民国时期报纸、杂志资料的搜集整理,发现舞女的收入来源除了舞票以外,也有其他渠道,才能保证舞女的生活不至于入不敷出。

表1 一个舞女每月生活费的估算[2]

(一)明面上的收入

舞票是舞女最主要的收入来源。“舞票之于舞场,等于银行钞票,不过舞票仅用以代替现银,只限在舞场的‘舞客’与‘舞女’方面常年通用”[3]537。“每一舞场,未开幕前,必先订印大批舞票,希望开幕之后,能在极短期间全数售出”[3]537。舞票在舞厅中的作用就是代替现银在舞客与舞女之间流通,舞客如果想与舞女跳舞须向舞女支付舞票,因此舞客必须先通过向舞厅购买的方式获得舞票。舞女每夜所获的舞票需要与舞场方拆帐,并不能全归为已有。“舞女与场方三七拆帐,女得七成,场方所获不及其半”[4]。舞女又要将收入的一部分与舞女大班拆帐,“舞女大班就是舞女管理员”[5],舞女大班的管理员身份,使其在分帐时有主动权。舞女与舞女大班的分帐比例需视具体情况而定。“舞女大班抽成头的多少,也看舞女的‘红黑’为标准”“舞女大班抽成大者四成”[6]。由此可见,舞场一般从舞女的收入中分得三成,之后再由舞女大班分成,舞女大班最高可抽取四成。舞女大班的分成比例以舞女收入水平为标准,舞女的名气越大、收入越高,大班的分成比例也随之增加。分帐的规矩在一定程度上压低了舞女的舞票收入,为了获得更多的舞票,舞女每晚一般会辗转于不同的舞厅为客人伴舞。

“带出票”也是舞女在舞厅中的重要收入,“倘使舞客欢喜这位舞女,经她的同意,便可以‘带出去’,或者去兜风,看戏,开房间……带出去的代价,每小时是五块钱,或者和她有交情的,那当然特别的送她些。倘使和她没有交情,只是表示好感的,几次‘带出去’后,她为酬答顾客盛意起见,也许进一步会使你精神上得着安慰的”[7]。舞客购买“带出票”将某位舞女带出舞厅进行其他娱乐活动,通常是共进晚餐、观看影戏,或者去到其他舞厅跳舞等。舞客如果与舞女关系较熟可以先带出后买票,陌生舞客则必须提前买票。对于舞客的这类行为,舞厅老板向来支持,舞女也不抵触,一时间风气极盛。“近来逍遥为客买票带出者甚众,熊桂珍王筱芳当不在座位上”[8]。“带出票”按时间计算价格,不同舞厅的票价有所差异,根据舞厅的规模,平均每小时五元至十元不等,如果舞客想要将派头大的舞女带出,则需支付更加昂贵的票价。票面最终由舞女与舞厅及舞女大班拆帐分成。被带出的这段时间里,舞女通常也会有额外的收入。有学者曾就在文章中指出民国时期的“红舞女”陈曼丽在被舞客带出的这段期间,除了票钱还会收到不少额外的小费。②

(二)暗地里的“交易”

舞客塞给的现钞亦可为舞女增收,只不过这种“交易”只能在暗中进行。1948年《东方日报》曾记载:“现在的舞女真好做,二流舞场如大东大华之类,‘坐位子’舞女每夜统扯有五个舞客在跳,一致塞现钞,阔些的十元,做人家些的五元;仅此一笔正常收入,金圆千元,‘场外’的以及‘意外’的,尚不在内。”[9]由于舞客常将现钞藏在舞票之内塞给舞女,这种现钞收入也被俗称为“夹心饼干”或“雨夹雪”。“‘雨夹雪’的意思就是少买舞票多夹现钞”[10]10。“舞客往往减低舞票,而将现钞藏在舞票之内,塞与舞女。他们叫做‘吃夹心饼干’。这样一来,在舞客既可省钱,而在舞女更可得到实惠,所损失的,只是舞场本身罢了。……‘夹心饼干’,奉赠舞女,那舞女对你!当然格外的热络和欢迎,使你也感到痛快”[11]。舞客给舞女塞现钞,既省了一笔舞票钱,舞女也不用再与三方拆帐,双方自然是乐意。可是这种暗地里的“交易”却损害了舞场的利益,出于利益考虑,舞场方禁止舞女收舞客现金,但是这种风气盛行,难以完全杜绝。“现在舞女靠的不是舞票,是雨夹雪,也就是现钞,现钞折得小小的夹在舞票里塞到她的手里,她马上领会把它揣在怀里或是手提包里……”10[10]舞厅中的“夹心饼干”“雨夹雪”成为了舞女增收的重要方式。

舞厅中也有部分舞女会与舞客在舞厅外进行性交易以获得收入。1941年1月,《跳舞日报》连刊三文讨论舞女的“裤带松紧问题”③。“舞女的裤带,为了跳舞时的便利,大概穿三角裤而用橡皮筋的,松是事实上似乎已显著着,但她们的松,是不外乎下列几种,一种是物质诱惑,一种是情感冲动,另一种是迫于权威,第一种是出于勉强,第二种是出于自愿,而最后一种是强迫的,物质诱惑,当然是虚荣的作祟,她眼见着别人营业昌盛,羡慕着她人的物质享受,不得已她将松带来笼络一班色情舞客,她虚荣着红星头衔……”[12]舞女从事性交易的原因复杂多样,或是出于自愿,或是出于无奈。不仅是《跳舞日报》,“孤岛时期”许多报纸都开始针对舞女卖淫问题开展讨论。除了指责的声音,也有作者在报刊上发文为舞女喊冤:“舞女的裤带,一般人认为成‘问题’,可是对于舞男,却并不视为重要,说句公平话:‘其为松也则一’。不过社会以男性为中心,所以,即使舞男的裤带‘奇’松到任何地步,大家都不以为‘奇’;并且大家都不问舞女之奇松,其起因实由于舞男的‘先’松。现在不责舞男的‘先’松,偏要指摘舞女的‘奇’松,我为‘奇’松的舞女叫屈”[13]。关于舞女的“裤带问题”,社会各界的看法有所不同,“孤岛时期”与舞女“裤带问题”相关的标题频频出现在各个报刊上,这很大程度上反映了“孤岛时期”舞女与舞客进行性交易的现象有所加剧,但是舞女从事性交易以获取更高收入是个别现象还是普遍现象目前仍然无从得知。

综上,舞女收入的两大类:第一类是舞女与舞客明面上的收入,即舞票和“带出票”。第二类是舞女与舞客在暗地里的交易,即“夹心饼干”和性交易。舞女在被“带出”期间,会获得舞客给的“奖励”,这个“奖励”可体现为金钱、服装、首饰等多种形式。这类由“带出票”衍生出的额外收入不仅样式繁多,价值也参差不齐,不在本文的讨论范围内。舞女的第一类收入需要与舞场方和舞厅大班进行分帐,第二类收入则全归舞女所有。“夹心饼干”在第二类收入中占重要比例,这类收入损害了舞场方和舞女大班的利益,舞女只能悄悄地与舞客串通交易,一旦被舞女大班发现,舞女还会面临相应的惩罚,具有一定的风险性。舞女通过性交易获得的收入,虽然不受舞场方和舞女大班的管制,但是却在一定程度上扰乱了舞女行业的秩序。试想舞女如果不在自身的形态气质、舞蹈技术和交际能力方面下功夫,而是一味地走捷径,通过出卖肉体换取钞票,满足物欲,那么舞女与娼妓的区别到底如何体现呢?

二、民国时期上海舞女的收入差异及其影响因素

根据舞女收入水平的差异,可以将舞女大致分成三个等级。第一等级的舞女当属舞厅中的“红舞女”,这类舞女通常面容姣好、身材高挑、舞姿优美、八面玲珑。她们最受舞客的“追捧”,许多身价不菲的上流人士都想找她们跳舞。“红舞女的收入最高,三分钟一只音乐,收入三角三分,每天八小时计五十二元八角,恩客多给还不算在内,试问全上海坐写字间的朋友,能有几个月薪在一千五百元以上呀?”[14]由此可见,仅算舞票,“红舞女”的收入也十分可观。“有许多在社会上艰苦奋斗的女子。即使受了相当的教育。具着相当的知识。又遇到相当的机会。谋得一个职业。每月收入。极多也不过数十元。少的只有十数元。依然不足维持生活。而唯有做舞女的。却每月可得到千元左右的收入”[15]。20世纪30年代,“红舞女”的收入不仅在行业内遥遥领先,还远远超过社会上的其他女性职业。

第二等级的舞女,虽然赚得没有当红舞女多,但是能够基本维持生活。“还有一种舞女,貌仅中姿,舞艺倒十分高明,那么她的上门客人,可担保以学生为多,舞票的收入,不会丰富到如何程度,可是这类舞女的心理,倒感觉得舒适”[16]19。这种舞女的综合素质虽然不如第一等级的舞女,但是她们通常在某一个方面有着较为突出的能力,使得她们可以持续依靠舞女这一职业存活下去。然而,并非所有的舞女都能有一份好的收入。第三等级的舞女常常“吃汤圆”,被戏称为“汤圆舞女”。“吃汤圆是指某种舞女,而貌不佳,舞术不精,生性不好,迷汤不足,常常坐在冷板凳上,一点没有生意。意思指生意等于零也”[17]。“汤圆舞女”各方面能力平平,在舞厅中地位低下,收入微薄,常常入不敷出。当时报刊上有许多诸如“舞女自述”一类的文章,其中一篇就这样写道:“别人以为做舞女的收入好,其实难道个个舞女都有好收入吗?舞女而终日吃汤圆,固然苦上加苦,如果稍微有点生意,每天拆得一二元,每月的收入,总数不过四五十元,化妆费已去了一半,此外还要皮鞋钱,车钱。如果又要有家庭负担的,那真是连粥也没有吃呢。舞场的人最是势利,如果你不是红舞女,连小郎也会给你白眼看。”[18]显然,不是所有的舞女都有着一份可观的收入,“汤圆舞女”与“红舞女”的生活天差地别。那么同样作为舞女,为什么收入差距如此悬殊?到底是何种因素在影响着舞女收入水平的高低呢?

续 表

(一)主观因素

舞女的收入受多种因素共同影响制约,其中最主要的就是舞女自身的综合素质。如容貌方面,有“‘标准美人’之誉,明眸皓齿,大为可人”[19]。舞技方面,“舞技纯熟,容貌秀丽,谈吐流利”[20]18。交际方面,“八面玲珑的交际家”[20]18。从民国时期的报纸杂志对“红舞女”的诸多描述来看,除了姣好的面容、挺拔的身材和高超的舞技之外,较强的交际能力以及圆滑的处世之道也是成为红舞女的必备素质。在舞厅中,舞女需要协调自身与多方利益之间的关系,尤其是与舞女大班和舞客,因为这两者将会直接影响舞女的收入。

舞女大班是在舞厅业繁荣发展的背景之下催生出的一种特殊行业,是舞厅中连接老板、舞女、舞客的关键人物。若是有人想入行当舞女,必须要通过舞女大班的推荐,面见舞厅老板,随后再进入舞厅工作。在舞厅里,舞女想要认识某位舞客,又或是舞客想找某位舞女跳舞,都需要通过舞女大班的介绍。舞女与舞客之间如果发生了矛盾,也要由舞女大班来化解冲突。舞女大班掌握着舞客和舞女的信息,缺少了舞女大班的引导,舞女既无法进入舞厅工作,也无法认识出手阔绰的舞客。因此,不少舞女都会巴结舞女大班,以求结识更加有身份、有地位的舞客。舞女除了处理好自身与大班的关系,还需要处理好与舞客之间的关系。如何让舞客,尤其是那些出手阔绰的舞客成为自己的常客,是保证舞女收入稳定的关键所在。“倘然你没有八面玲珑的交际应酬之手段,舞客决不会赞扬你是舞国红星,捧你为舞国皇后或总统的。”[21]舞女吸引舞客的交际手段俗称“迷汤”。舞女的“迷汤”多种多样,最常见的就是送舞客手帕、相片等私人物品,好让舞客对她念念不忘。如何“灌迷汤”,维持稳定的客源,对于舞女来说也是一门“学问”。当时的一些舞刊还专门刊文给舞女建议如何处理好自身与舞客之间的关系:“喝酒最会使你镇定的撩乱,也是客人的好方法,在两人在一起的时候,更要当心少饮。皮夹内别人的照片不放为妙,现在的男人很多喜欢偷看舞女的皮夹。赠给客人手帕比照片为好,可使客人不必留心雌老虎的搜查。”[22]。关于与舞客的出行,“同舞客出外最好不要步行,更其在热天,因为假使你出了很多的汗,对于你的‘脂粉伪装’,会失去效用的。”[23]

(二)客观因素

舞厅的档次和舞客的等级是影响舞女收入水平的重要客观因素。首先,舞厅档次决定着舞客的消费水平。舞女在档次不同的舞厅跳舞,收入水平会有所不同。例如有“上海三大舞厅”之称的百乐门、大都会和仙乐斯舞厅,不管是规模、装潢还是设施,都属上海顶级。来这些高档舞厅消费的大多是富家子弟、达官显贵等社会名流,舞厅的消费水平自然高出沪上的其他舞厅,这些舞厅中舞女的收入也会更高。值得注意的是,有一些舞厅为了吸引客人不惜大幅降低票价,例如小都会的舞票曾卖出了一元十六张的价格,远低于同一时期相同水平舞厅的舞票价格。这种“打价格战”的竞争方式也会对舞女的收入造成直接影响。

其次,舞客们的消费实力自然也是影响舞女收入的重要因素之一。去舞厅跳舞的舞客身份背景复杂,但多是有经济实力的社会中上层人士,也有一些追赶潮流的大学生。与此同时,舞客也难免由于消费水平的高低差异而受到舞女的差别“对待”。等级高的舞客不仅仅具备一定的消费实力,还是社会上有身份有地位的人。他们出手阔绰,有时不跳舞只是让舞女陪着聊聊天,都会交给舞女大量的舞票。这一类型的舞客最受舞女欢迎,舞女能遇到一次这样的客人,有时一次赚得比一个月还多。“这一级的舞客,寥若晨星,如某司长,某老四,某十一等其最著也。都是富贵双全,他们的对象,也是数一数二的舞星。从前太子院长也会叫某舞后陪着谈谈,花过五百大元,后因太惹人注意,此调不弹久矣。大板买办,工商名家。飞殇醉月,开筵生花。购票带出,簇新汽车,辟室谈情,拖车咬牙”[24]905。等级高舞客不仅在舞厅中和舞女跳舞、聊天,有时还会将舞女带出舞厅,邀请舞女去高级酒店吃饭或参加其他活动,如前所述,在这个过程当中,舞女也能获得许多额外的收入。然而并不是所有的舞女都有机会和他们接触,他们通常找的都是与自己身份地位相“匹配”的当红舞女。中间等级的舞客虽然消费水平不如等级高的舞客,但也算是舞场的忠实消费者。“如普通商店的职员学徒,都在其中的,只要口袋里有只把洋,便跑进舞场,宁可节省衣食买舞票,只要有钱,毫不吝惜”[24]905。这类舞客为节省舞票,自然不敢找“红舞女”跳舞,通常会找第二等级的舞女跳舞,因为二等舞女既不会消费他们太多的舞票,舞蹈技术也是绝对过关的。等级低下的舞客被舞女们戏称为“丹阳舞客”,“丹阳”与“单洋”发音一致,意指这类舞客每晚只跳一元的舞票。如果每晚都遇上这种舞客,舞女的收入当然不会高。“丹阳舞客”与其他舞客相比消费能力较差,在舞厅内并不受到舞女的待见。还有一种舞客最受舞女鄙视,就专门在舞场跳“白舞”的客人。“严格的说,这类客人算不得舞客,因为十有九个是白相人,或小白脸,专门白吃白喝白跳舞,有时还要向舞女挨几文,派派用场”[24]905。这种舞客常混迹在档次较低的舞场当中,并且专找“汤圆舞女”“下手”。大学生群体同样是舞厅的重要消费群体,虽然学生在舞厅中的消费水平不算高,但是他们的舞蹈技术在舞客中出类拔萃,能够让舞女们跳得过瘾,舞女也就没那么在乎舞票多少。“就是这客人不给票,也未必会引起她十分不良的印象,因为媰非此种舞客,是不能使她过瘾的啊!”[16]19总的来说,舞厅的档次、舞客的等级一同影响着舞女的收入水平,但是这二者与舞女自身的等级在某种意义上又是相互匹配的。社会地位显赫、消费能力极佳的舞客通常找的都是当红舞女,而那些“跳白舞”的人就专门在“汤圆舞女”身上敲竹杠。因此舞女想要获得更高的收入,首先还是需要从提升自我的综合素质上入手。

民国时期的上海,有很长一段时间都处于城区分治的局面,两界三方对于舞女的管理各不相同,这也在一定程度上对舞女的收入有所影响。20世纪30年代,上海舞厅业的发展蓬勃兴旺,各个舞厅之间的竞争十分激烈,许多舞厅想方设法延长营业时间以增加盈收。出于经济利益和社会治安的双重考虑,租界当局不得不出面对舞厅等公共娱乐场所的营业时间进行规定。1923—1930年,公共租界和法租界前后四次颁布了关于娱乐场所打烊时间的共同规章③。毫无疑问,舞厅的营业时长愈久,舞女的营业时间也就愈长,赚取的收入也就愈多。与公共租界和法租界相比,华界对于舞女管理较为严格,不仅颁布了明确的规章制度限制舞女从业年龄,还专门为舞女颁发从业证书。此外,华界当局对于舞厅和舞女一直抱有强烈谴责的态度,多次向两租界要求“禁舞”。这些情况都会限制华界舞厅业的发展,华界舞女的收入也会受到影响。1947年,市政当局为整顿舞厅风气,还曾下达训令“限制舞女仅在所属舞厅,伴客跳舞,无论茶舞或茶室舞,均不准至其他舞厅伴舞”。[25]不过该决议执行起来十分困难。“如在舞厅内取缔,非教警察完全认识全市舞女之面貌不可。譬如大东的舞女,被客人带到仙乐去,有谁去阻止他!所以有许多办法,果然定得好,不能实行,便成遗憾。”[25]

此外,特殊事件也会影响舞女的收入情况,例如1937年“八一三事变”爆发后,公共租界就曾经实施了宵禁,8月17日,工部局曾宣布紧急规定:“警告界内居民。自夜间十时起。至次晨五时停止。概须留居屋内。”[26]。这一时期租界内许多舞厅的营业处于停摆的状态,部分舞厅被当作临时的伤兵病院,许多舞女留在舞厅中照顾伤员,还有部分舞女做起了别的行当。1941年,日军侵入上海,公共租界和法租界成为了“孤岛”,舞厅业的发展畸形繁荣,同期,华界的舞厅几乎全都销声匿迹。“孤岛时期”公共租界与法租界的市政管理活动时常受到日军的干涉,其中就包括舞厅等公共娱乐场所的打烊时间。日军为了更迅速地进入备战状态,曾要求两租界调整舞厅等公共娱乐场所的营业时间。迫于日方势力,两租界只好妥协并发布公告:“现在此项规定、业经修改、嗣后此类场所、在特别令节之收场时间、应以夜间二时为限”[27]。

综上所述,舞厅的档次、舞客的消费能力、特殊时期的特殊管理方式和突发事件都是影响舞女收入水平的客观因素。其中,前两者的影响具有相对的恒定性,舞女亦可以通过自身的努力来改变现状,获取更高的收入;而后两者的影响则具有更大的不确定性,并且常常表现出对于全行业的广泛影响。

三、从舞女收入看民国时期上海舞女的职业身份

20世纪30年代,上海市普通职员的工资与“红舞女”的工资相比不过是九牛一毛,“红舞女”的高额收入使社会各界对舞女这一“新职业”产生了极大的兴趣,描写舞女外貌、身材的文章充斥着各娱乐小报,舞女的收入更是成为社会大众讨论的热门话题。舞女通过在舞厅中为舞客伴舞赚取收入,从这个角度出发,舞女与一般的职业女性相同,她们都是通过在社会中从事某种工作以取得收入,并将这份收入作为主要的生活来源。基于此,舞女作为民国时期新的职业女性身份无疑是成立的。前文分析到,舞女的收入水平取决于个人的综合素质,舞女通过提升各方面素质来提高自己的价值,进而提高收入水平。这也是舞女作为主体意识到自身在舞厅中的地位、作用和价值的过程,是舞女充分发挥能动性、自主性的过程。由此看来,舞女在一定程度上摆脱了旧社会强加于女性的“顺从”“依附”等标签,具有一定的独立和解放意识。然而与此同时,与一般的职业身份不同,舞女并不创造实际的物质财富,其所创造的是一种无形的“精神财富”,舞客从舞女身上获得“安慰”以满足精神需求,舞女是舞客“消遣”的对象。从影响舞女收入的面容、身材、舞姿以及交际能力等主观因素来看,舞女所传递的“精神价值”极为有限,并且这种价值需要通过舞客来维护,舞女谄媚的神态、妖娆的身段无不是在刺激舞客的感官神经。本文在阐述舞女的收入类型时,提到“带出票”是舞女的主要收入之一。舞客可购票将舞女带出舞厅,就像是从舞厅中带走了一件“商品”。舞女以此种方式增加收入,无疑是意识到并接受了自己作为商品在舞厅中的存在,这也使得舞女具有强烈的商品属性,作为舞客“凝视”与欲望投射的对象,舞女可以通过多元化的增收方式为自身以及舞厅多方利益带来巨大利益,但却无法以良性、有序的方式持续性地为社会创造经济效益。原因之一是舞女的职业身份具有短暂性和易变性的特征。例如市政管理和战争等突发事件对舞女收入的影响,如1937年抗日战争期间,由于舞厅暂停营业,舞女或改行做医护人员,或转行。另外,舞女所创造的社会效益亦十分有限,有时甚至会对社会发展造成负面影响。舞女收入来源的多样性,更是使舞女的职业身份充满了不确定性和复杂性。“夹心饼干”和“性交易”终究是一些难登大雅之堂的挣钱途径。1946年,上海市政当局在规定舞女收入的拆帐办法时,将舞女和妓女并作一类,这显示出了舞女职业身份的尴尬处境,舞女与妓女的行业边界模糊不清,种种“灰色收入”似乎早已注定了舞女的凄凉结局。

结 语

通过对民国时期上海舞女的收入情况的考察,不难发现,舞女收入和身份的复杂性。首先,舞女在工作中具有一定的自主性,其收入来源多元。其次,舞女的收入受到了多方的影响和制约,收入丰厚,能够住起高级公寓的舞女只是一小部分。舞女收入反映了她们在舞厅这一公共空间中所处的位置,以及在特殊时代的特殊生存处境。再次,舞女虽然在一定程度上具有作为民国时期职业女性的属性,表现出一定的独立与解放意识,然而作为特殊历史环境下产生的新职业群体,与舞业的畸形繁荣一样,依托于舞业为生的舞女,其所提供的社会和精神价值亦极为有限,从而导致了这一女性新职业的昙花一现。1949年中华人民共和国成立之后,社会各界提倡勤俭节约的生活作风,政府对于舞厅业的管制日益严厉,许多舞场经营艰难,面临关停的局面。政府通过各种政策对舞女进行教育改造和劳动改造,使她们成为可以在新时代自食其力的新劳动女性。在新的社会政策之下,参与改造的舞女数量不断增加,舞女身份逐渐转型。改革开放后,政府针对舞厅业的经营管理制定了明确的制度和法律,舞厅这才成为合法经营的日常娱乐活动场所重新进入大众视野,正式开启了其健康有序的发展历程,但舞女这一职业不复存在了。

【注释】

① 相关研究成果有:李欧梵.上海摩登:一种新都市文化在中国[M].毛尖,译.北京:北京大学出版社,2001;马军.舞厅·市政:上海百年娱乐生活的一页[M].上海:上海辞书出版社,2010;张平,任文惠.另类的都市摩登:追溯上海舞厅舞蹈文化[M].北京:人民音乐出版社,2011;张金芹.另类的摩登:上海的舞女研究(1927—1945)[D].上海:华东师范大学,2007;马军.与君共舞:论20世纪20年代中后期上海华籍舞女的形成[J].史林,2013(4):104—111;任文惠.民国时期上海舞女身份研究[J].北京舞蹈学院学报,2017(5):41—45;杨阳,万妮娜.民国时期舞女性质探析:以上海舞女为中心[J].社会科学论坛,2011(4):224—228;贺萧.危险的愉悦:20世纪上海的娼妓问题与现代性[M].南京:江苏人民出版社,2003;关于1948年舞潮案的相关研究有:马军.1948:上海舞潮案:对一起民国女性集体暴力抗议事件的研究[M].上海:上海古籍出版社,2005(12);马军.1948年上海舞潮案中的舞业同业公会[J].近代史研究,2002(2):84—210;吴向华.新闻场域的话语博弈:1948年上海舞潮案的舆论纷争[D].南京:南京师范大学,2018;曹金国,池子华.1948年上海“舞潮”案:一场被遗忘的暴动[J].钟山风雨,2006(3):19—22;陈惠芬.都市芭蕾、“社会学的想象力”及身体政治[J].读书,2007(7):13—19。

② 文章参见:秦凯惺.检讨舞女裤带松紧问题(上)[N].跳舞日报,1941—01—15;秦凯惺.检讨舞女裤带松紧问题(中)[N].跳舞日报,1941—01—16;秦凯惺.检讨舞女裤带松紧问题(下)[N].跳舞日报,1941—01—17。

③ 关于1923—1930年间,公共租界和法租界前后四次颁布的关于娱乐场所打烊时间的共同规章,马军和白华山在《两界三方管理下的上海舞厅业:以1927至1943年为主要时段的考察》中进行了较为详尽的论述:“二十年代后,随着上海夜间经济的发展,舞厅等公共娱乐场所的营业时限成为了当时市政管理中较为敏感的一个问题。1923年至1930年期间,两租界前后颁布了四次关于娱乐场所打烊时间的共同章程,但是由于法租界屡次言而无信,两租界内娱乐场所的实际营业时间始终没有达到统一,四次共同规章对于娱乐场所营业时限的严格程度整体呈现下降趋势。”参见:马军,白华山.两界三方管理下的上海舞厅业:以1927至1943年为主要时段的考察[J].社会科学,2007(8):169—189.