以肝脓肿为首发症状的嗜酸性粒细胞增多症1例报道

2021-05-13何金兰

何金兰, 段 键

昆明医科大学第一附属医院肝胆外二科,云南 昆明 650032

病例患者,女,39岁,因反复上腹痛4个月余入院,患者4个月来反复无明显诱因出现上腹痛,呈持续性绞痛,放射至腰背部,伴恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,无发热,曾多次至外院就诊,2020年1月行胃镜示:慢性非萎缩性胃炎。CT示:肝左外叶肿块并远端肝内胆管扩张,周围肝实质灌注异常,考虑炎性病变可能,胆管细胞性肝癌待排。予行肝脏穿刺活检,病检结果示:局灶炎细胞浸润,符合炎性改变,未见癌细胞。予抗炎等对症支持治疗后症状稍好转予出院。患者出院后仍反复出现上腹痛,为进一步治疗遂至我院就诊。既往史:5年前曾患急性胰腺炎(具体不详)。无药物食物过敏史;无疫区感染史;无输血史。查体无特殊。

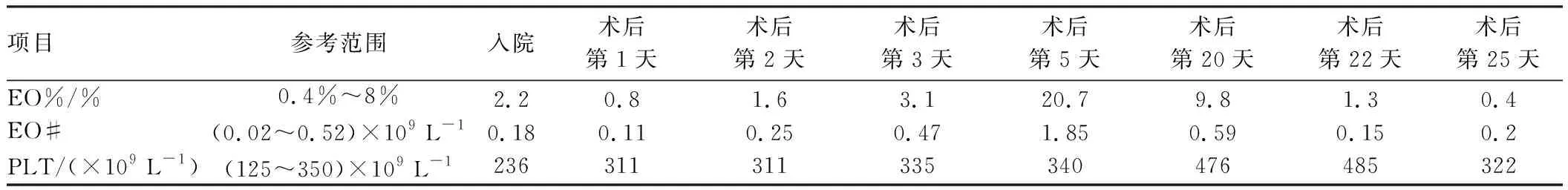

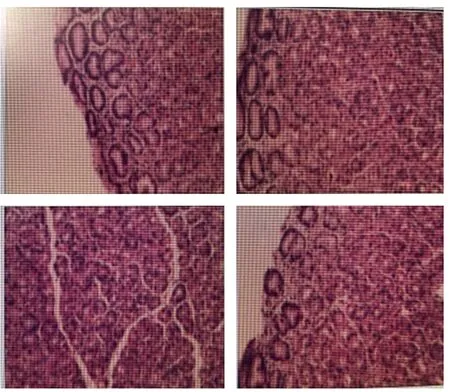

入院后血常规、肝肾功能、电解质、血糖、血脂、凝血四项正常,肝炎(-),肿瘤标志物(-),弓形虫抗体(-)(我省疾控中心仅能行弓形虫抗体检测)。MRI示:肝左叶异常信号,局部胆管扩张,壁增厚强化,感染性病变与肿瘤性病变待鉴别。CT示:肝左叶近肝门部不规则团片状占位,邻近局部肝内胆管稍扩张,肿瘤性病变可能(转移?原发?),感染或其他待排,病灶周围门静脉左支纤细毛糙局部与病灶分界不清,受累不排外(见图1)。外院胃镜示:慢性非萎缩性胃炎。患者于外院已予抗感染等对症支持治疗症状无明显好转,胃镜无特殊,考虑患者腹痛、消化道症状与肝占位性病变有关,遂行腹腔镜下左半肝切除术。术中标本切开见大量灰白色坏死物(见图2),其内见多发实性结节(见图3)。术后监测外周血嗜酸性粒细胞(见表1),术后病检结果示:肝脓肿伴嗜酸性粒细胞浸润(见图4)。

图1 肝左叶近肝门部不规则团片状占位,邻近局部肝内胆管稍扩张;图2 肝脏大量灰白色坏死物;图3 肝脏可见扩张的胆管,实质内可见多发实性结节

表1 血常规检查结果Tab 1 Blood routine test results

图4 肝脓肿伴大量嗜酸性粒细胞浸润(100×)

患者术后第5天出现上腹痛,伴恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,进食后即呕吐,予完善上消化道造影明确患者呕吐原因,排外肠梗阻,结果示:食管、胃未见器质性病变,各小肠未见梗阻征象。给予对症支持治疗症状好转后予出院。术后第20天患者再次出现上腹痛、伴恶心、呕吐, 并全身皮肤瘙痒,于当地医院超声示:胰腺体积增大,实质回声不均。血淀粉酶589 U/L(35~135 U/L),脂肪酶4 566 U/L(114~286 U/L)。以“急性胰腺炎”再次收住院,给予禁食,抑酸、保肝、抗炎、抑酶制剂、补液等对症支持治疗。追问病史:患者数年反复上腹痛,伴恶心、呕吐,进食后加重;反复急性胰腺炎发作(原因不明),发作时亦有皮肤瘙痒症状。给予完善相关检查,免疫球蛋白及补体定量测定(-),ANCA检测(-),抗核抗体(ANA)16项(-),自身免疫性肝炎(-),血细胞沉降率(-),IgG4(-),心肌酶谱(-),心脏彩超示:主动脉升部内径稍宽。骨髓细胞形态学常规检验:粒细胞系统、红细胞系统及巨核细胞系统三系明显增多。胃镜下十二指肠黏膜活检病检示:黏膜慢性炎伴嗜酸性粒细胞浸润(见图5)。考虑患者嗜酸性粒细胞增多症伴肝脏、胃受累,胰腺、皮肤受累不排外。治疗方案:予甲泼尼龙琥珀酸钠40 mg静脉滴注5 d,改为泼尼松50 mg/d口服,驱虫、保护胃黏膜、补钙、调整肠道菌群、小剂量阿司匹林抗凝等治疗。患者症状好转予出院,疗效随访中。

图5 十二指肠降部黏膜慢性炎伴嗜酸性粒细胞浸润(100×)

讨论嗜酸性肝脓肿属于组织细胞增生症的一种,病理表现为网状细胞增生及嗜酸性粒细胞浸润肝脏形成脓肿。嗜酸性粒细胞增多常伴内脏浸润,以皮肤、胃肠道、肺、心脏和中枢神经系统为主,而发生于肝脏少见,报道极少[1-2]。目前研究将嗜酸性粒细胞增多症分为遗传性(家族性)变异嗜酸性粒细胞增多症(HEFA)、不确定意义的嗜酸性粒细胞增多症(HEUS)、克隆性/肿瘤性嗜酸性粒细胞(HEN)产生的原发性(克隆性/肿瘤性)嗜酸性粒细胞增多症和继发性(反应性)嗜酸性粒细胞增多症(HER)[3]。

嗜酸性粒细胞的功能尚不明确,它参与免疫反应,能抵御大的不能吞噬的病原体,嗜酸性粒细胞具有晶体样核心,由多种蛋白组成,包括:(1)主要碱性蛋白,有MBP-2,可破坏寄生虫和肿瘤细胞,对正常组织也有损伤。(2)嗜酸性粒细胞阳离子蛋白,可杀伤寄生虫,中和肝素,抑制淋巴细胞分裂;(3)嗜酸性粒细胞衍生神经毒素,可损伤神经系统;(4)嗜酸性粒细胞过氧化物酶,可对肿瘤细胞、寄生虫和细菌具有杀伤作用,对许多组织也有损伤作用。这些蛋白也可中和肝素的抗凝活性。嗜酸性粒细胞能合成多种细胞因子行使其功能。也能生成和释放多种炎症介质。因此,嗜酸性粒细胞在参与正常免疫防御反应的同时,也能造成组织细胞的损伤。外周血中嗜酸性粒细胞计数并不总能反映受侵犯及损伤的程度[4]。

既往的研究表明,嗜酸性粒细胞增多症患者中约有80%外周血嗜酸性粒细胞增多[5]。部分病例外周血嗜酸性粒细胞亦可在正常范围内,提示外周血嗜酸性粒细胞正常时不能排除此疾病。本例患者外周血嗜酸性粒细胞仅术后第5天升高。嗜酸性肝脓肿无特异性表现,属肝脏良性疾病,临床较少见,诊断困难,常被误诊,影像学上常与原发性肝癌或继发性肝癌或肝血管瘤等肝脏良恶性疾病难以鉴别[6]。影像学检查不能确诊病变性质,本病例CT示:肝左叶肝门部团片状不规则低密度占位,部分病灶融合,边界模糊,邻近局部胆管稍扩张,增强扫描病灶以边界中等不均匀强化为主,甚至考虑门静脉左支受侵犯可能。MRI示:肝左叶近肝门部胆管管壁增厚、管腔扩张,增厚胆管壁呈T1、长T2信号影,TWI呈高信号影,增强扫描壁轻度强化,邻近肝实质内见多个类圆形等/稍长T1、稍长T2信号,DWI呈高信号,增强扫描呈环形强化。超声示:肝左外叶多发实性包块,边界欠清。在这种情况下,影像学表现不足以区分肝脏病变性质,需要进行病理检查以诊断[2]。遗憾的是本例患者术前在外院的肝脏活检和胃镜检查未提及嗜酸性粒细胞的情况。左半肝切成标本及胃黏膜活检病理检查提示大量嗜酸性粒细胞浸润。因此,外周血嗜酸性粒细胞增多不是该疾病诊断的必要条件,必须结合病理活检方可确诊[7]。

对于本病的治疗,治疗原则:抑制嗜酸性粒细胞,减轻靶器官的损伤,减少并发症。(1)糖皮质激素:泼尼松1 mg·kg-1·d-1口服,待症状好转逐渐减少用量;(2)使用激素治疗以及病变累及胃,予质子泵抑制剂、保护胃黏膜、促进胃动力、调整肠道菌群、补钙等治疗;(3)寄生虫感染是嗜酸性粒细胞增多最常见的原因,因其他原因我省疾控中心仅能行弓形虫抗体检查,不排外其他寄生虫感染,给予驱虫预防性治疗。(4)嗜酸性粒细胞释放的多种蛋白,使血管内皮细胞损伤、血小板活化、血液高凝状态诱发血栓形成[8],本例患者术后出现血小板升高,给予小剂量阿司匹林抗凝预防血栓形成。本例患者外院已予抗感染等对症支持治疗,症状无明显好转,胃镜无特殊,考虑患者腹痛、消化道症状与肝占位性病变有关,术前检查提示病变性质不明并侵犯门静脉,遂行腹腔镜下左半肝切除术。

综上,本病例累及肝脏、胃,胰腺、皮肤受累不排外,为多系统疾病,可累及一个或多个器官,单纯手术切除并不能治疗嗜酸性粒细胞增多症。对于肝脏占位影像学检查提示感染性病灶或原发性或继发性肝癌,无发热、中性粒细胞、淋巴细胞比例和绝对值升高的感染性症状表现,感染相关蛋白正常,无肝炎、肿瘤标志物阴性及肝恶性病高风险因素、家族史患者,应高度考虑本病可能,以做到早诊断、早治疗,减少误诊,避免发生不必要的手术,避免更多脏器受累,减轻患者痛苦,改善预后。