新冠肺炎流行期间童年不良经历对儿童癌症患者消化道症状的影响及机制

2021-05-13杨柠溪

费 月,张 印,杨柠溪

(1.鞍山市汤岗子康复医院,辽宁 鞍山 114048;2.惠阳三和医院 消化内科,广东惠州 516211;3.哈尔滨工程大学 人文社会科学学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

童年不良经历(adverse childhood experience, ACE)指个体在18岁之前所遭受的心理或生理上的伤害和威胁,这些遭遇给个体的健康、生存带来了不良的影响[1]。ACE主要包括情感忽视、情感虐待、躯体忽视、躯体虐待、性虐待、家庭功能不良(如父母分居或离异,家庭有吸毒者、有精神异常者,家庭成员有自杀者、有犯罪记录者)等[2]。ACE作为一种慢性应激,对人们身心健康的影响已经被研究所证实,如ACE暴露引发后续的抑郁症、注意缺陷多动障碍、精神分裂症等精神及行为障碍,以及抑郁症状、焦虑症状等[3-4]。亦有研究发现ACE与躯体炎症状态等生理健康状况有关[5]。

2019年底开始,新冠肺炎在我国流行,这不仅对人们的身体健康是一个巨大的冲击,亦引发抑郁、焦虑和恐慌等一系列心理健康问题,以及相应的躯体症状[6]。对于心智尚未完全成熟又身患癌症的儿童,他们可能面临更多的身心问题,这需要医务人员更多的重视。如前所述,ACE会引发焦虑情绪等一系列负性情绪,特别是在新冠肺炎流行的背景下,这些心理问题可能更为严重。此外,心理与消化道症状的关联已经被研究证实,如负性情绪与肠易激综合征等功能性消化道疾病或症状密切相关[7]。因此,本次研究关注儿童癌症患者的身心健康状况,分析ACE对消化道症状的影响,验证焦虑情绪和应激是否在上述两者间起中介作用。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2020年1—4月,通过网络招募在病友群中招募165例儿童癌症患者为研究对象。监护人对研究知情同意。入选标准:被确诊为癌症,10~14岁,能独立或在辅助下完成量表。本研究通过鞍山市汤岗子康复医院伦理委员会审核。

1.2 调查工具

1.2.1 ACE量表 运用Kaiser-CDC实验室研发的童年不良经历问卷调查受访者童年期经历的负性事件。问卷共10个问题,包括父母或其他长辈经常或偶尔对你恶言相向、羞辱、咒骂、贬低、打击,让你担心被伤害;他们常常或偶尔谩骂、推搡、用力抓人、打耳光、向你扔东西或是把你打得黑青、受伤等。每个问题答案包括“是”和“否”2个选项。如果回答“是”,即可判定经历过该问题所描述的童年期负性事件。每个问题答案为“是”计1分,“否”计0分,各问题得分总和为童年不良经历得分,计分范围为0~10分[8]。该量表的Cronbach’s alpha系数为0.726。

1.2.2 焦虑量表(SAS) 运用焦虑自评量表 (self-rating anxiety scale, SAS) 评估患者的焦虑情绪,该量表共20个问题(10个正向陈述和10个负向陈述),受访者根据最近1周的状态分为4个等级赋分,所得总分为SAS总粗分,总粗分×1.25取其整数部分为标准分。分数越高,焦虑情绪越多[9]。该量表的Cronbach’s alpha系数为0.836。

1.2.3 应激量表(SASR) 运用斯坦福急性应激反应问卷(Stanford acute stress reaction questionnaire, SASR)测量患者的应激情况。量表为6点式李克特量表,共有30条目,每个条目0~5分,总分为0~150分[10]。该量表的Cronbach’s alpha系数为0.872。

1.2.4 消化道症状量表 运用自编消化道症状量表测量儿童癌症患者的消化道症状。量表为4点式李克特量表(0~3分),共有7个问题,包括1周内的消化道症状和频率。该量表赋分为0~21分。该量表的Cronbach’s alpha系数为0.821。

1.3 统计处理 运用EPI 3.1软件和SAS 9.4版统计软件包录入和分析数据。运用Pearson相关分析和结构方程模型研究变量之间的关系。运用AMOS21.0进行中介效应检验。将消化道症状作为因变量,焦虑、应激作为中间变量,ACE作为自变量。设置bootstrap次数为5 000,采用偏差校正的非参数百分位bootstrap法估计具体中介效应的显著性。P<0.05为有统计学意义。

2 结果

2.1 样本情况 邀请200例患儿参加本研究,共有165人参与,参与率为82.5%。平均年龄为(12.31±1.89)岁,男75例,女90例。平均患病时间为(2.16±0.34)年。

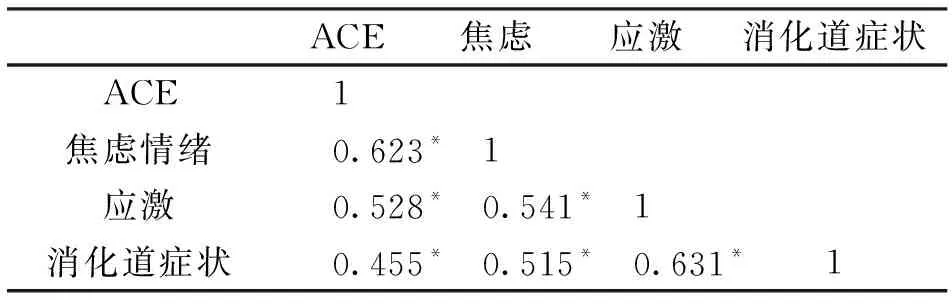

2.2 童年不良经历、焦虑、应激和消化道症状的相关性 ACE为(3.794±2.605)分,焦虑情绪为(55.285±14.337)分,应激为(77.497±30.083)分,消化道症状为(8.418±4.620)分。Pearson相关分析结果显示,ACE与焦虑情绪、应激和消化道症状存在相关,焦虑情绪与应激和消化道症状存在相关,应激与消化道症状存在相关,均P<0.01。见表1。

表1 ACE、焦虑、应激和消化道症状的相关性(r)Table 1 Correlation of ACE, anxiety, stress and gastrointestinal symptoms(r)

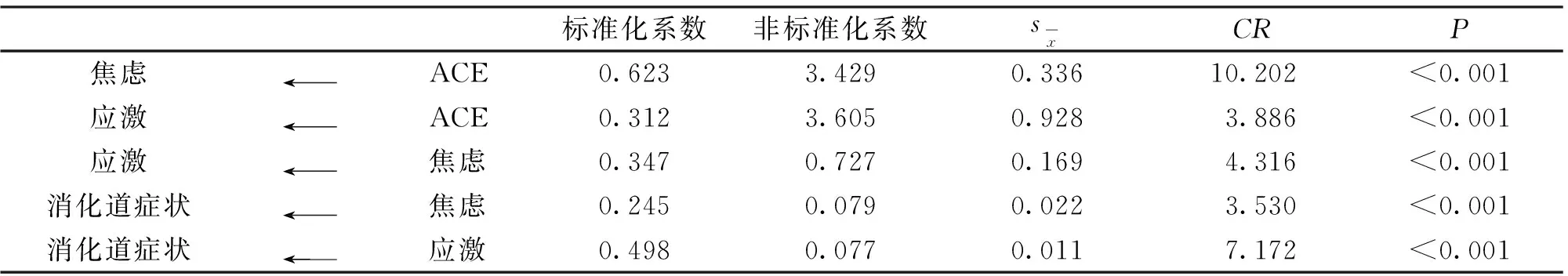

2.3 童年不良经历对消化道症状影响的路径分析 为了进一步探讨变量之间的关系,采用路径分析法构建多重中介模型。整体拟合指数:χ2/df=0.804,<3;RMSEA=0.000,<0.08;TLI=1.000,CFI=1.000,IFI=1.000,GFI=0.998,AGFI=0.976,NFI=0.997,均>0.90,因此达到较好的拟合程度,假设模型通过。见图1。

图1 童年不良经历对消化道症状的影响的路径Figure 1 Path of the influence of adverse childhood experience on gastrointestinal symptoms

路径分析的结果发现,ACE对焦虑情绪存在正向影响(β=0.623,P<0.001);ACE对应激存在正向影响(β=0.312,P<0.001);焦虑情绪对应激存在正向影响(β=0.347,P<0.001);焦虑情绪对消化道症状存在正向影响(β=0.245,P<0.001);应激对消化道症状存在正向影响(β=0.498,P<0.001)。见表2。

表2 路径分析Table 2 Path analysis

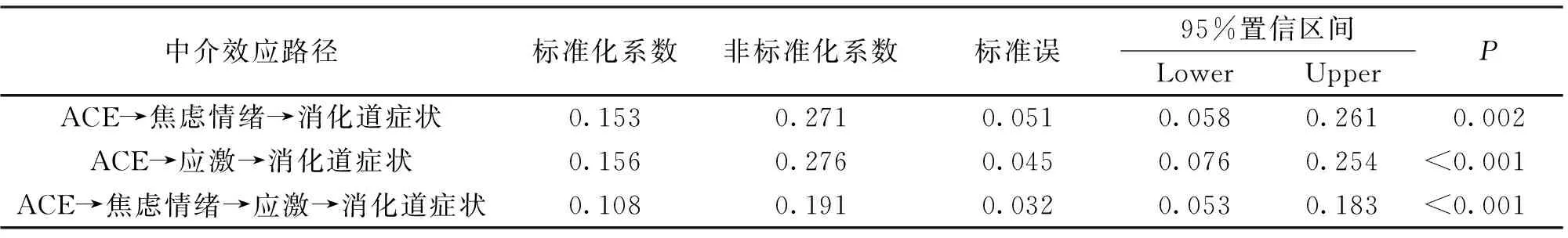

2.4 焦虑情绪、应激的中介效应检验 中介效应检验结果发现,ACE→焦虑情绪→消化道症状这条路径中,置信区间不包含0(0.058,0.261),说明焦虑情绪在ACE与消化道症状存在中介效应(β=0.153,P<0.01);ACE→应激→消化道症状这条路径中,置信区间不包含0(0.076,0.254),说明应激在ACE与消化道症状中存在中介效应(β=0.156,P<0.001);ACE→焦虑情绪→应激→消化道症状这条路径中,置信区间不包含0(0.053,0.183),说明焦虑情绪、应激在ACE与消化道症状中存在链式中介效应(β=0.108,P<0.001)。结果见表3。

表3 焦虑情绪、应激在ACE对消化道症状的影响中的中介效应分析Table 3 Mediating effects of anxiety and stress on the effect of ACE on gastrointestinal symptoms

3 讨论

本次研究发现,新冠肺炎流行期间,样本儿童癌症患者有较高的焦虑情绪和应激水平。一方面,在传染病流行期间,民众普遍有一定的焦虑等负性情绪,这是因为新冠肺炎等传染病传播速度快、患病人数多,而且新型传染病的治疗和预后等有很多未知,更容易引起人们的负性情绪。另一方面,癌症患者本身容易产生负性情绪[11],他们往往有漫长的治疗期,又需要定期复查,因此传染病流行使他们常规的医疗活动面临更多的问题,有更多的负性情绪。

本次研究证实,儿童癌症患者的童年不良经历对其消化道症状产生影响,有更多ACE的患者,消化道症状出现越多。既往研究证实儿童期受虐经历与肠易激综合征相关[12]。分析其机制,本研究发现ACE通过影响焦虑情绪和应激,而影响消化道症状。首先,ACE影响焦虑情绪和应激,经历ACE的人在疫情面前更容易出现焦虑情绪和应激。分析原因如下:ACE包括很多方面,比如童年期被虐待和忽视引发后续的焦虑情绪,因为经历童年虐待的儿童可能产生认知偏差和负性自我观念,或形成完美主义的思维模式,所以面对客观的不理想的现实时更可能焦虑,疫情这种负性事件对他们更容易成为应激源,造成心灵冲击[13]。一些患儿可能经历过家庭功能失调,可能导致之后生活中的焦虑情绪。因为早年的父母离异或分居、父母吵架等对孩子的疏忽会造成某个家庭角色的缺位,在这样环境中生活的子女更容易自卑和胆小,对负性事件的认知更加敏感,进而容易造成负性情绪,有更高的应激水平[14]。焦虑和情绪应激等负性心理对消化道症状的影响,已经被诸多研究所证实。例如,在治疗功能性消化不良患者时,运用抗焦虑药物黛力新可以缓解其消化道症状,这说明焦虑情绪等负性情绪影响消化道症状[15]。心理对消化系统的影响,可以用脑肠轴的大脑-情绪-肠道交互作用来解释[16]。心理应激会导致相关胃肠激素的变化,进而导致胃肠功能紊乱[17]。

上述研究说明,儿科护理人员及消化科等内科医生应重视以多元的角度看待儿童癌症患者的身心健康状况,向其和家长进行通俗易懂的新冠肺炎防治的健康教育,并在其随访、门诊和治疗期间给予恰当的心理疏导和安抚,以降低他们的焦虑情绪和应激水平,缓解其消化道症状等躯体不适症状。必要时,可建议患儿家长请精神心理医生针对ACE进行干预。

本次研究发现新冠肺炎流行期间儿童癌症患者有较高的焦虑情绪和应激水平。童年不良经历影响焦虑情绪、应激和消化道症状。焦虑情绪、应激在童年不良经历对消化道症状的影响中起中介作用。