基于Delphi方法的劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系研究*

2021-05-12汤质如李绍华罗梦陈剑函

汤质如,李绍华,罗梦,陈剑函

(安徽医科大学卫生管理学院,安徽 合肥 230032)

构建劳动与社会保障(医疗保险)专业教学质量标准是适应新时代的社会需求,也是发展现代医疗保险教育的必由之路。中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》指出,要坚持全员全过程全方位育人[1]。

2018年3月,由教育部高等教育司组织专家研究出版了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》[2]。这对劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准研究提供了方向和依据。本研究基于Delphi方法,以专业教学质量为核心,探索出劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系,为相关高校推动劳动与社会保障(医疗保险)等专业本科培养目标、教师队伍、教学计划、课程体系、教学条件等建设提供依据,以提高专业的教育教学质量。

1 资料与方法

1.1 专家咨询表设计与函询

基于理论、专业国家标准和专家意见等,借鉴层次分析法结构模型构建思路,经删减、修改、补充,以专业教学质量为核心,初选出劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准一级、二级、三级指标体系;并依此编制《劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教育标准指标体系专家咨询表》,包括填表说明、专家基本信息(包括权威程度与判断依据)、咨询指标(一级、二级、三级指标)等,其中一、二级指标从重要性维度进行5级评分,三级指标从重要性和可行性2个维度各进行5级评分。专家咨询表进行了两轮函询。

1.2 资料分析与处理

2019年9月-2020年1月开展两轮函询,采用EXCEL、SPSS21.0等录入、整理和分析,主要分析指标:专家积极系数、专家权威系数,均数、满分率,变异系数、协调系数(Kendall's W协调系数)等。

基于指标分析结果、指标筛选原则:主要是根据专家权威系数以及每条指标综合得分;专家对指标的重要性和可行性评分及影响程度权重计算的均值、满分率和变异系数;如综合评分均值≤4.0或满分率≤第25百分位数或变异系数≥0.25,需经专家讨论对指标进行修改或考虑删除[3,4],组织召开相关专家小组会议,对专家函询结果进行分析和讨论,考虑教育教学实际情况和发展需求,进行删减、修改、补充,形成下一轮咨询表或劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系。

2 结果与分析

2.1 研究的可靠性评价

2.1.1 专家基本情况

两轮均函询了相同的6所院校16位专家。咨询专家中男性12人、女性4人;拥有博士学位者占43.8%;从事医疗保险教学科研和行政管理占81.3%;工作年限超过20年占62.5%;具有副高及以上职称占80%以上;年龄多集中于35岁-55岁之间。

2.1.2 专家积极性及权威程度

第1轮共发出18份咨询问卷,回收16份,回收率为88.89%;第2轮共发出咨询问卷17份,回收16份,回收率为94.12%,两轮函询回收率均高于70%。咨询专家权威系数0.75高于0.7。

2.1.3专家协调程度

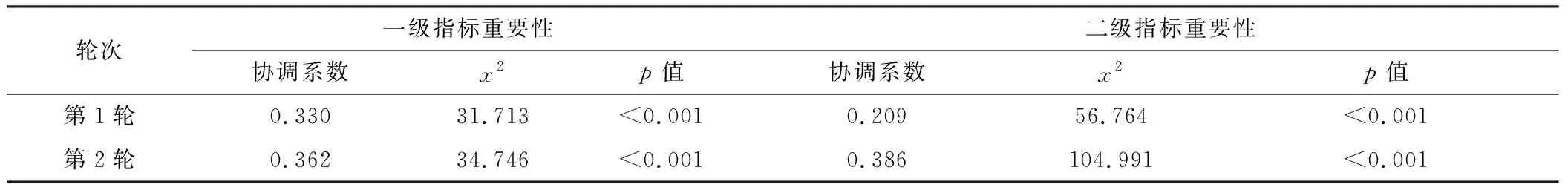

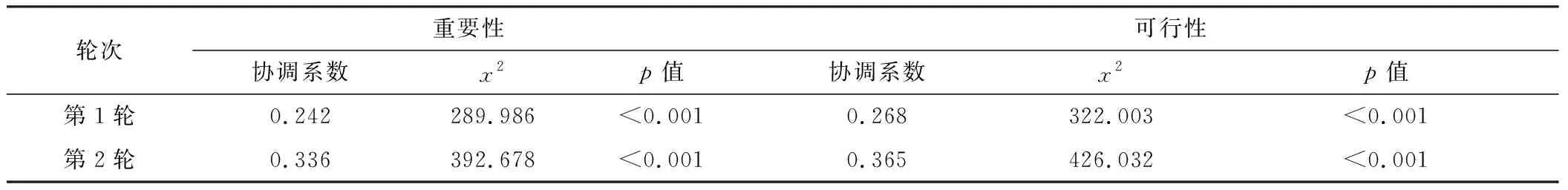

就两轮专家意见的一致性,第2轮咨询专家协调系数明显高于第1轮,且两轮专家咨询的重要性和可行性专家协调系数x2检验的p值都小于0.05,说明专家评价结果具有显著意义(见表1、2),专家意见一致性较好。

表1 一、二级指标专家协调系数

表2 三级指标专家协调系数

2.2 指标筛选及指标体系

通过研究,初步拟出劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系雏形,包括7个维度的一级指标,18个二级指标,76个三级指标。

第1轮专家函询结束,除了1个一级、1个二级指标外,其他一级、二级指标综合评分均值≥4.0、变异系数≤0.25、满分比≥第25百分位数;三级指标中,13个指标综合评分均值<4.0,部分满分比≤第25百分位数,变异系数除1个指标为0.25外均小于0.25。结合专家意见,一级、二级指标无需修改,删除2个三级指标、修改3个三级指标。

第2轮专家函询结束,除了5个二级指标外,其他一级、二级指标综合评分均值≥4.0、变异系数≤0.25、满分比≥第25百分位数;三级指标中,11个指标综合评分均值<4.0、部分满分比≤第25百分位数,变异系数均小于0.25。结合专家意见,一级指标无需修改,删除1个二级指标,删除4个三级指标、修改3个三级指标。

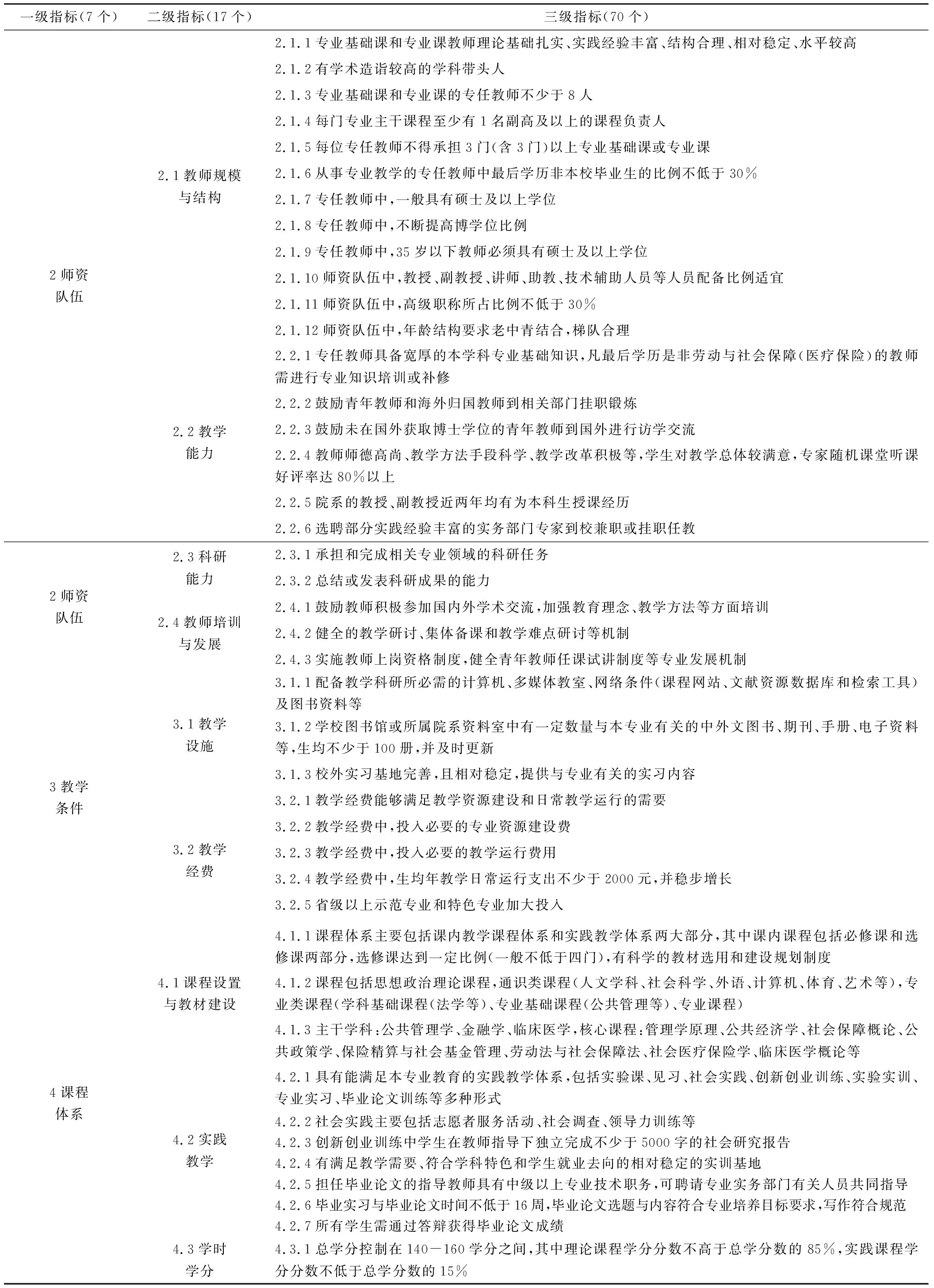

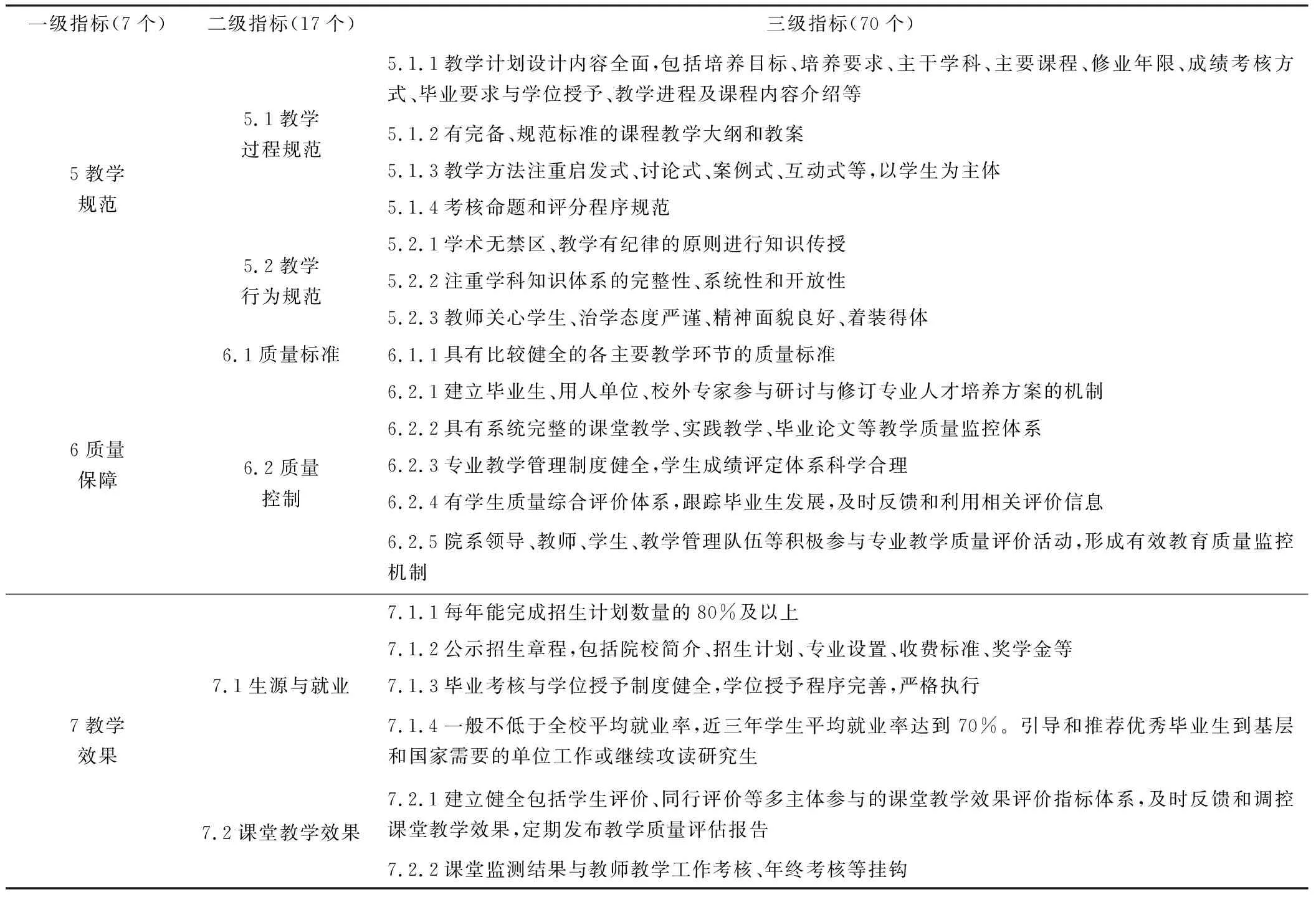

经过两轮专家函询,最终确定劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系,包括:专业定位、师资队伍、教学条件、课程体系、教学规范、质量保障、教学效果7个维度的一级指标,17个二级指标和70个三级指标(见表3)。

表3 劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系

一级指标(7个)二级指标(17个)三级指标(70个)2师资队伍2.1教师规模与结构2.2教学能力2.1.1专业基础课和专业课教师理论基础扎实、实践经验丰富、结构合理、相对稳定、水平较高2.1.2有学术造诣较高的学科带头人2.1.3专业基础课和专业课的专任教师不少于8人2.1.4每门专业主干课程至少有1名副高及以上的课程负责人2.1.5每位专任教师不得承担3门(含3门)以上专业基础课或专业课2.1.6从事专业教学的专任教师中最后学历非本校毕业生的比例不低于30%2.1.7专任教师中,一般具有硕士及以上学位2.1.8专任教师中,不断提高博学位比例2.1.9专任教师中,35岁以下教师必须具有硕士及以上学位2.1.10师资队伍中,教授、副教授、讲师、助教、技术辅助人员等人员配备比例适宜2.1.11师资队伍中,高级职称所占比例不低于30%2.1.12师资队伍中,年龄结构要求老中青结合,梯队合理2.2.1专任教师具备宽厚的本学科专业基础知识,凡最后学历是非劳动与社会保障(医疗保险)的教师需进行专业知识培训或补修2.2.2鼓励青年教师和海外归国教师到相关部门挂职锻炼2.2.3鼓励未在国外获取博士学位的青年教师到国外进行访学交流2.2.4教师师德高尚、教学方法手段科学、教学改革积极等,学生对教学总体较满意,专家随机课堂听课好评率达80%以上2.2.5院系的教授、副教授近两年均有为本科生授课经历2.2.6选聘部分实践经验丰富的实务部门专家到校兼职或挂职任教2师资队伍2.3科研能力2.4教师培训与发展2.3.1承担和完成相关专业领域的科研任务2.3.2总结或发表科研成果的能力2.4.1鼓励教师积极参加国内外学术交流,加强教育理念、教学方法等方面培训2.4.2健全的教学研讨、集体备课和教学难点研讨等机制2.4.3实施教师上岗资格制度,健全青年教师任课试讲制度等专业发展机制3教学条件3.1教学设施3.2教学经费3.1.1配备教学科研所必需的计算机、多媒体教室、网络条件(课程网站、文献资源数据库和检索工具)及图书资料等3.1.2学校图书馆或所属院系资料室中有一定数量与本专业有关的中外文图书、期刊、手册、电子资料等,生均不少于100册,并及时更新3.1.3校外实习基地完善,且相对稳定,提供与专业有关的实习内容3.2.1教学经费能够满足教学资源建设和日常教学运行的需要3.2.2教学经费中,投入必要的专业资源建设费3.2.3教学经费中,投入必要的教学运行费用3.2.4教学经费中,生均年教学日常运行支出不少于2000元,并稳步增长3.2.5省级以上示范专业和特色专业加大投入4课程体系4.1课程设置与教材建设4.2实践教学4.3学时学分4.1.1课程体系主要包括课内教学课程体系和实践教学体系两大部分,其中课内课程包括必修课和选修课两部分,选修课达到一定比例(一般不低于四门),有科学的教材选用和建设规划制度4.1.2课程包括思想政治理论课程,通识类课程(人文学科、社会科学、外语、计算机、体育、艺术等),专业类课程(学科基础课程(法学等)、专业基础课程(公共管理等)、专业课程)4.1.3主干学科:公共管理学、金融学、临床医学,核心课程:管理学原理、公共经济学、社会保障概论、公共政策学、保险精算与社会基金管理、劳动法与社会保障法、社会医疗保险学、临床医学概论等4.2.1具有能满足本专业教育的实践教学体系,包括实验课、见习、社会实践、创新创业训练、实验实训、专业实习、毕业论文训练等多种形式4.2.2社会实践主要包括志愿者服务活动、社会调查、领导力训练等4.2.3创新创业训练中学生在教师指导下独立完成不少于5000字的社会研究报告4.2.4有满足教学需要、符合学科特色和学生就业去向的相对稳定的实训基地4.2.5担任毕业论文的指导教师具有中级以上专业技术职务,可聘请专业实务部门有关人员共同指导4.2.6毕业实习与毕业论文时间不低于16周,毕业论文选题与内容符合专业培养目标要求,写作符合规范4.2.7所有学生需通过答辩获得毕业论文成绩4.3.1总学分控制在140-160学分之间,其中理论课程学分分数不高于总学分数的85%,实践课程学分分数不低于总学分数的15%

一级指标(7个)二级指标(17个)三级指标(70个)5教学规范5.1教学过程规范5.2教学行为规范5.1.1教学计划设计内容全面,包括培养目标、培养要求、主干学科、主要课程、修业年限、成绩考核方式、毕业要求与学位授予、教学进程及课程内容介绍等5.1.2有完备、规范标准的课程教学大纲和教案5.1.3教学方法注重启发式、讨论式、案例式、互动式等,以学生为主体5.1.4考核命题和评分程序规范5.2.1学术无禁区、教学有纪律的原则进行知识传授5.2.2注重学科知识体系的完整性、系统性和开放性5.2.3教师关心学生、治学态度严谨、精神面貌良好、着装得体6质量保障6.1质量标准6.2质量控制6.1.1具有比较健全的各主要教学环节的质量标准6.2.1建立毕业生、用人单位、校外专家参与研讨与修订专业人才培养方案的机制6.2.2具有系统完整的课堂教学、实践教学、毕业论文等教学质量监控体系6.2.3专业教学管理制度健全,学生成绩评定体系科学合理6.2.4有学生质量综合评价体系,跟踪毕业生发展,及时反馈和利用相关评价信息6.2.5院系领导、教师、学生、教学管理队伍等积极参与专业教学质量评价活动,形成有效教育质量监控机制7教学效果7.1生源与就业7.2课堂教学效果7.1.1每年能完成招生计划数量的80%及以上7.1.2公示招生章程,包括院校简介、招生计划、专业设置、收费标准、奖学金等7.1.3毕业考核与学位授予制度健全,学位授予程序完善,严格执行7.1.4一般不低于全校平均就业率,近三年学生平均就业率达到70%。引导和推荐优秀毕业生到基层和国家需要的单位工作或继续攻读研究生7.2.1建立健全包括学生评价、同行评价等多主体参与的课堂教学效果评价指标体系,及时反馈和调控课堂教学效果,定期发布教学质量评估报告7.2.2课堂监测结果与教师教学工作考核、年终考核等挂钩

3 讨论与建议

3.1 运用理论引导,有效尝试Delphi方法,结果可靠性较高

劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学各环节相互联系、相互作用和相互制约,任何一个因素的变化均对教学质量产生直接影响,是一个有机的系统[5]。本研究围绕专业教学质量标准内涵[6],运用系统理论,结合教育实践、调查结果和相关教育教学理论,分析出影响劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量的主要内在组成要素,主要包括培养目标、学科知识体系、教学过程、师资队伍、教学条件、质量保障与效果等。

基于此,通过“指标初筛—2轮Delphi—完善指标”等,充分讨论和听取专家意见,确定了劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系。在此领域研究过程中,Delphi方法得以有效尝试,咨询专家遴选充分考虑医疗保险专业人才培养各院校本科教学情况、区域分布等,代表性较好;两轮函询问卷回收率均高于70%,专家积极性较好[7,8];专家权威系数大于0.7,权威性高,可接受[7,8];第2轮重要性和可行性的协调系数分别为0.336和0.365,专家意见一致性程度较高[8]。这说明本研究所产出的劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系可靠性较高[9]。

3.2 指标定性与定量结合,显现专业教学质量标准基本要素和弹性发展空间

高等教育,是自由中有自己内心的约束、自然而有丰富的精神内容[10,11]。教学是实现教育目标的重要组成部分,高等教育教学质量标准具有多维度、多层次和多变化的特征,专业教学质量标准关注的重点内容应放在教学的培养目标、教学程序、教师教学学术水平、支撑保障条件、教学管理等组成要素上[6,12]。各相关院校依据自身的特点,不断改革和发展,劳动与社会保障(医疗保险)等专业本科人才培养思路和架构等逐显稳定,同时也呈现差异性[13]。

本研究的指标体系是基于劳动与社会保障(医疗保险)等专业本科教学显现稳定的基本要素和院校差异化现状等,构建了“专业定位、师资队伍、教学条件、课程体系、教学规范、质量保障、教学效果”七个维度的劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系(包括17个二级指标、70个三级指标)(思政理论、通识课等要求应符合国家、学校有关规定),囊括了劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学的主要环节和基本要素,具有很好的代表性,七个维度之间不是孤立的、是相互依赖和相互作用的。

同时,由于各高校本专业教学发展不平衡、人才培养特色差异等[13],构建的专业教学质量标准指标体系是体现劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量应达到的最低标准,基本涵盖本专业本科办学应达到的共同基本要求。指标构建采用定量指标和定性指标结合,既有硬性规定,又有自主发展弹性,如专业定位、教师教学能力、教学经费等,避免专业建设趋同化,为各高校相关专业保持优势和办学特色留下足够的空间[6,14]。这将为全国劳动与社会保障(医疗保险)专业建设、教学质量评价等提供基本依据[2],具有一定的指导作用。

3.3 适应人才培养需求和特征,完善和发展专业教学质量标准指标体系

本研究指标筛选过程中难以避免主观因素的影响,也缺乏相应的实证性研究,与专业人才培养需求难免存在偏差;另外,面对医疗保险专业人才需求和高质量培养新要求,原隶属不同专业目录下的医疗保险方向作为专业现已被列入国家教育部普通高等学校本科专业目录[15],这会激发各相应院校针对本校相关专业的办学特点正在或将要调整和申报;再者,重大疫情医疗保障制度发展等对医疗保险专业人才培养也会产生一定影响。据此,应结合专业本科人才培养需求和特征以及各高校特色,准确把握实际发展状况,围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人,交流研讨,营造良好的氛围,在应用和研究中针对性完善和发展劳动与社会保障(医疗保险)专业本科教学质量标准指标体系,推进相关高校劳动与社会保障(医疗保险)、公共事业管理(医疗保险)、保险学(医疗保险)、医疗保险等专业的培养目标、教师队伍、课程和教材、教学实习实践基地等教学质量标准和专业建设与发展,逐步解决医疗保险人才培养中存在的问题和差距。