医药类高校科技成果转化管理机制对转化绩效的影响分析*

——以江苏省四所高校为例

2021-05-12周丹丹宋宝香祝嫦娥杜羽茜沈艳

周丹丹,宋宝香,2Δ, 祝嫦娥,杜羽茜,沈艳

(1.南京中医药大学卫生经济管理学院,江苏 南京 210023;2.南京中医药大学技术转移中心)

2015年以来,《促进科技成果转化法》《实施<促进科技成果转化法>若干规定》《促进科技成果转移转化行动方案》的陆续颁布,标志着我国已经形成了推动科技成果转化的新格局。在推进高校科技成果转化方面,江苏省一直走在全国前列,出台了“江苏科技改革30条”、《关于促进科技与产业融合加快科技成果转化的实施方案》等政策,为高校科技成果转化提供了良好的外部环境。但这一揽子科技成果转化政策在作用于高校时却难以真正发挥作用,其中重要的原因在于高校内部管理机制的不顺畅与不健全[1-2]。由于医药研发存在研发周期长、创新动力严重不足等独特性,医药类高校在科技成果转化上面临更大的挑战[3]。江苏省作为我国医药产业实力较强的地区,同时拥有中国药科大学、南京中医药大学等多所医药类高校,因此选取江苏省进行相关研究具有代表意义。依据现有研究以及政策文件的内容,本文认为高校科技成果转化管理机制主要包括运行机制、投入机制、激励机制、评价机制。运行机制、投入机制、激励机制和评价机制在促进高校科技成果转化方面起到了积极作用[4-6],个人因素、环境因素也会对高校科技成果转化绩效产生影响[7-8]。国内相关学者已经从理论层面阐述了医药类高校科技成果转化的模式和机制,并对科技成果转化绩效或效率进行了研究,但医药类高校的科技成果转化管理机制对转化绩效的实证分析相对较少。因此,本文将综合以往学者的研究观点,综合研究运行机制、投入机制、激励机制、评价机制、个体特征、环境特征对转化绩效的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究采用便利抽样的方法,选取江苏省四所医药类高校(南京中医药大学、南京医科大学、中国药科大学、徐州医科大学)的科研人员为研究对象,通过发放问卷星链接,进行线上调研。调研时间为2020年2月10日至3月10日,共计回收问卷413份。其中,男性209人,女性占204人;30岁及以下29人,31-40岁221人,41-50岁109人,51-60岁48人,61岁及以上6人;本科及以下8人,硕士研究生99人,博士研究生306人;一线科研人员312人,科研管理人员34人,科研主管部门1人,其他68人;助教7人,讲师113人,副教授157人,教授85人,其他51人;南京中医药大学160人,南京医科大学72人,中国药科大学108人,徐州医科大学73人。

1.2 调查方法

在文献研究与专家访谈的基础上,借鉴现有量表设计调查问卷。第一部分为个人基本情况,第二部分为个人科技成果转化的情况,第三部分为科技成果转化的因素,该部分参考李润钿[7]、王永梅[9]、张莉[10]、张丹[11]、刘群彦[12]等人的研究,涉及运行机制、投入机制、激励机制、评价机制和科研人员个体特征、环境特征六方面,同时包含科技成果转化绩效的测量。量表采用的是五级Likert量表,从“非常不同意”到“非常同意”,分别赋值为1、2、3、4、5分。对回收的有效问卷采用SPSS22.0统计软件进行统计分析。

1.3 统计学方法

本文使用主成分分析法提取潜在的公因子进行回归分析,对22个测量题项采用方差最大法进行因子旋转得到6个主成分,因子载荷系数均大于0.6,Cronbach’s α均大于0.8,通过信效度检验。根据题目内容,将6个因子分别命名为运行机制(Operating Mechanism, OM)、投入机制(Input Mechanism, IM)、激励机制(Motivation Mechanism, MM)、评价机制(Evaluation Mechanism, EM)、个体特征(Individual Characteristics, IC)和环境特征(Environmental Characteristics, EC)。

以科技成果转化绩效(Transformation Performance, TP)为被解释变量,以新提取的6个因子为解释变量,以年龄、性别、学校为控制变量,建立模型如式(1)所示。其中β0为常数项,β1至β6分别代表各自变量的影响系数,CV(Control Variable)为三个控制变量,εi为随机扰动项。

TPi=β0+β1OMi+β2IMi+β3MMi+β4EMi+β5ICi+β6ECi+β7CVi+εi(1)

2 结果与分析

2.1 描述性统计

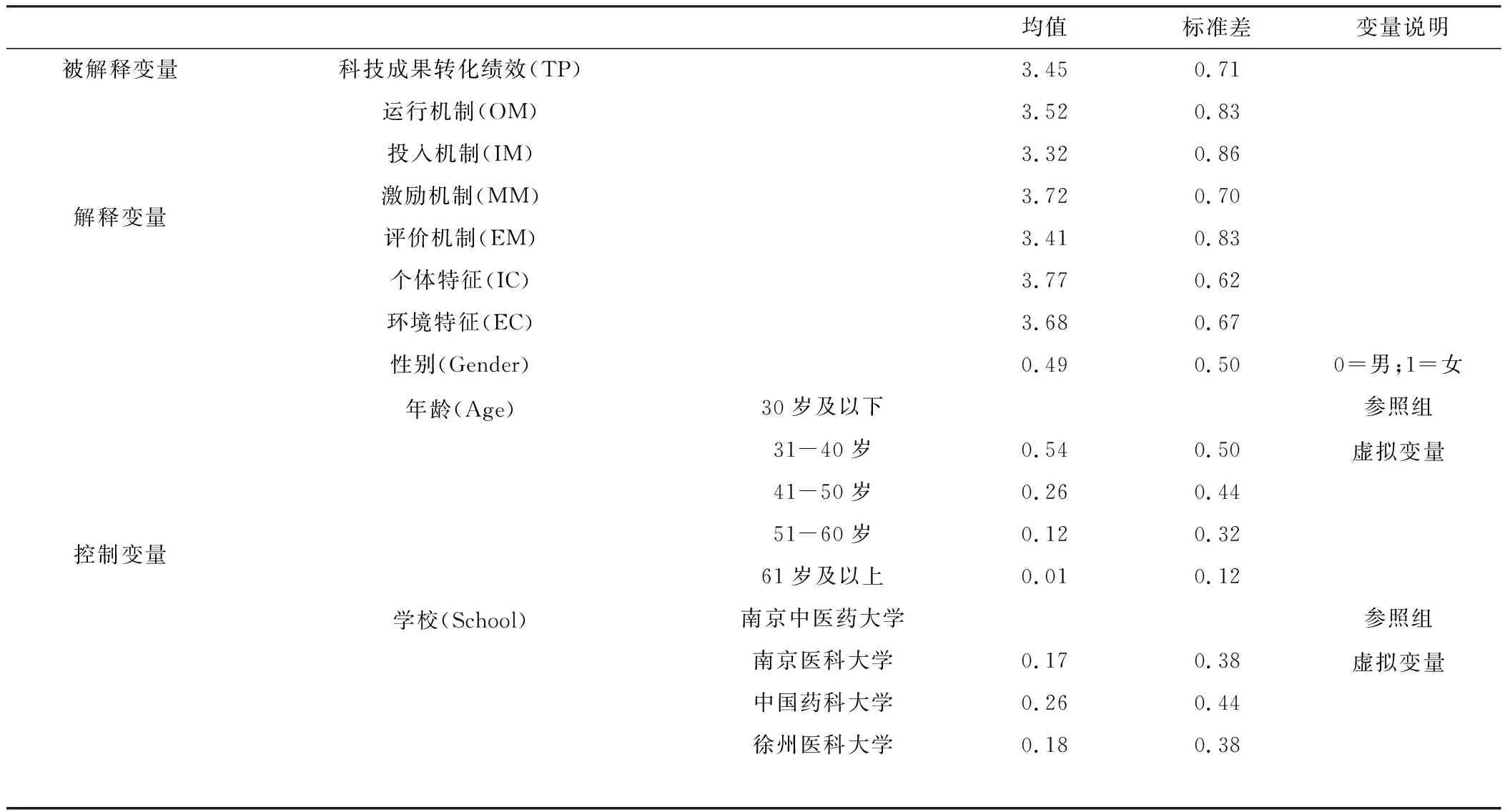

从表1可以看出,科技成果转化绩效均值为3.45,整体水平较高;运行机制均值为3.52,投入机制均值为3.32,激励机制均值为3.72,评价机制均值为3.41,个体特征均值为3.77,环境特征均值为3.68,均处于较为满意的水平。调查对象的男女性别比例较为均衡,年龄以中青年为主,来自南京中医药大学、中国药科大学的科研人员略多于南京医科大学、徐州医科大学。

表1 变量的描述性统计(n=413)

2.2 多重共线性检验

为了诊断和分析变量之间的多重共线性问题,本文计算了各变量的VIF值,结果发现回归模型中各变量的VIF值均小于10,表明各变量之间不存在明显的多重共线性。

2.3 嵌套模型分析

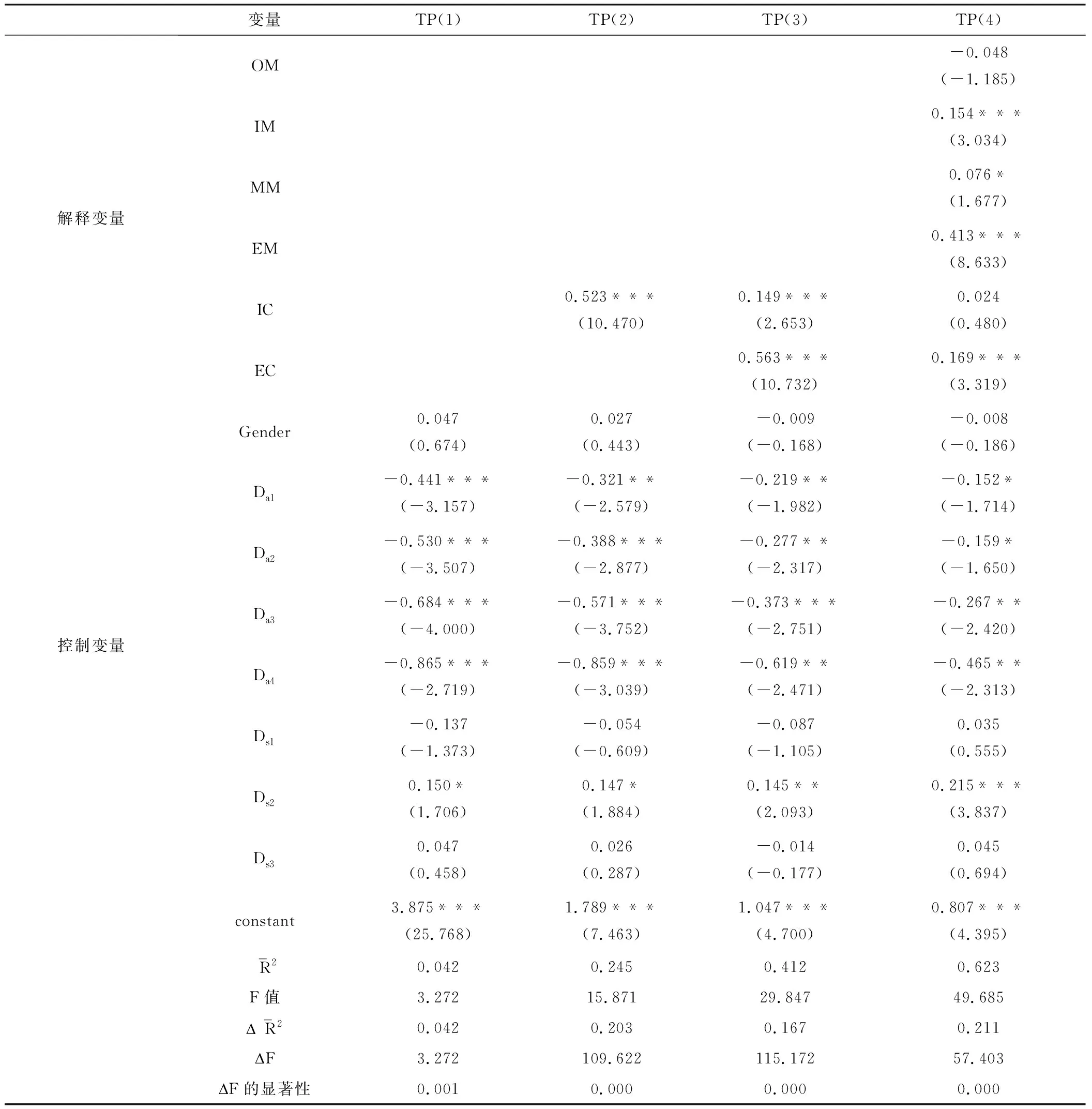

从表2中可以看出,模型1是控制变量,如性别、年龄阶段、所在学校对科技成果转化绩效的回归,模型2是在模型1基础上纳入个体特征变量的回归结果,模型3是在模型2基础上纳入环境特征变量的回归结果,模型4是在模型3基础上纳入管理机制(运行机制、投入机制、激励机制、评价机制)变量的回归结果。模型4的拟合程度最好,解释力最强。

表2 参数估计

从模型1可以看出,控制变量中年龄对科技成果转化绩效有显著负向影响,说明年龄越大,越不利于科技成果转化;学校变量上,中国药科大学与科技成果转化绩效呈显著正向影响,说明中国药科大学相比南京中医药大学更能促进科技成果转化的绩效,学校之间存在显著差异。从模型2可以看出,除控制变量外,个体特征与科技成果转化绩效呈显著正向关系,说明个体特征有利于科技成果转化。从模型3可以看出,除控制变量外,个体特征、环境特征与科技成果转化绩效呈显著正向关系,说明个体特征和环境特征有利于科技成果转化。从模型4可以看出,除控制变量外,个体特征由显著变为不显著,说明相比管理机制而言,个体特征在科技成果转化绩效中所起的作用并不明显;环境特征仍呈现出显著正向影响;激励机制与科技成果转化绩效呈显著正相关;投入机制与科技成果转化绩效呈显著正相关;评价机制与科技评价绩效呈显著正相关;但运行机制与科技成果转化绩效的关系不显著。由上述数据结果分析可知,激励机制、投入机制、评价机制和环境特征对科技成果转化绩效产生显著正向影响。这说明激励机制越合理、投入机制越健全、评价机制越科学、转化环境越有利,科技成果转化绩效就会越高,且评价机制的作用要大于投入机制,投入机制的作用大于激励机制。

3 讨论

3.1 医药类高校科技成果转化的投入机制有待完善

调查结果显示,投入机制对科技成果转化绩效有显著正向影响,说明科技成果转化的投入机制越完善,科技成果转化绩效越高。在影响高校科技成果转化绩效的诸因素中,投入机制的平均得分最低,因此医药类高校在科技成果转化的投入机制方面有待进一步完善。具体来看,没有资金支持或资金投入不足是医药类高校科技成果转化的首要障碍,比例高达56.17%;科研人员对“学校已建立科学合理的风险投资运行机制”和“学校拥有社会化的投资主体和渠道”的认可度较低。教育部科学技术司发布的《高等学校科技统计资料汇编》数据显示,四所高校2010-2017年人均科技经费投入变化不大,除中国药科大学人均科技经费投入高于省平均水平外,其它三所高校的历年人均科技经费投入相差不大,且基本都低于江苏省平均水平;经费来源主要来自于政府,企业资金占比较少。因此现阶段仍存在投资不足的情况,尤其需要在风险投资运行机制、投资主体及渠道上持续改进。

3.2 医药类高校科技成果转化的激励机制尚未充分发挥作用

调查结果显示,激励机制对科技成果转化绩效有显著正向影响,说明激励机制越完善,越容易调动科技成果转化的积极性,促进科技成果转化。从物质激励来看,除徐州医科大学外,其他三所高校均出台科技成果转化相关的利益分配政策文件,明确科技人员利益分配比例,三所学校都提出转化收益的70%或80%用于团队奖励,明显高于国家政策规定的不低于50%的标准。在制约科技成果转化的高校内部因素中,多数科研人员选择了“教师重视理论研究轻视科技转化”、“高校对成果转化重视不足,激励力度不够”,说明当前医药类高校虽然制定了科技成果转化的相关政策,但政策的激励力度尚未达到科研人员的期望水平。同时科研人员对“如果科技成果转化有利于职称晋升或职务晋升,将会有更多人投入该工作”的认可度较高,这表示科研人员更关注科技成果转化对职称晋升或职务晋升的影响。

3.3 医药类高校科技成果转化的评价机制显著正向影响转化绩效

调查结果显示,医药类高校科技成果转化的评价机制显著正向影响转化绩效,说明科技成果转化的评价机制越完善,科技成果转化绩效越高。而在影响高校科技成果转化的诸因素中,评价机制对科技成果转化绩效的影响要大于投入机制和激励机制,说明评价机制在科技成果转化中的指挥棒作用比较明显。科技成果转化评价机制的各个题项的均值都在3.3分以上,说明科研人员对学校科技成果转化的评价机制还是比较认可的。其中,科研人员对“学校已制定科学合理的科技成果转化报告制度和应用监测体系”的认可度最高;其次是“学校已构建科学规范的科技成果转化评价程序和评价方法”;但科研人员对“学校已建立起分类别的、层析多样化的科技成果转化评价指标体系”的认可度较低。因此,科学合理评价科技成果还需要完善科技成果转化评价指标体系。

3.4 环境特征是影响医药类高校科技成果转化绩效的因素之一

调查结果显示,环境特征显著正向影响医药类高校科技成果转化绩效,说明科技成果转化的环境越完善,科技成果转化绩效越高。因此,环境因素对医药类高校科技成果转化绩效的影响也不容忽视。环境特征各个题项的均值都大于3.5分,说明医药类高校科研人员比较认可科技成果转化的外部环境。相对来说,科研人员对“团队没有人有过科技成果转化的经验,所以较难进行科技成果转化”“学校的科技成果体现了高校多学科合作和技术集成的优势”“‘健康中国’战略和当地政府推动大健康的举措激发了学校科研人员进行科技成果转化的动力”这三项的认可度较高,但对“学校部分科技成果的专利布局兼具了前瞻和切实,走在行业前沿”的认可度较低。说明团队的科技成果转化经验、政府举措、多学科合作对科技成果转化的具有推动作用,但高校也需要统筹考虑专利战略布局。

4 建议

4.1 完善多渠道、多元化的科技成果转化的投入机制建设

首先,应继续加大政府资金的支持力度,鼓励和引导社会资本利用现金、股权或混合形式获取高校科技成果;其次,吸引医药企业参与高校的科技成果转化工作,建立企业定向转化基金,支持科技成果定向转化;再次,加强高校自身科技成果转化专项经费的支持和积累力度,深化经费管理制度配套改革,加强经费使用的监督和管理,形成长效的资金运行机制;最后,完善科技成果转化的风险投资机制和科技成果转化风险共担机制,确定合理补偿机制,实现风险投资机构、金融机构、企业、高校科研院所共同承担科技成果转化风险。

4.2 加大科技成果转化的激励力度

高校科研人员和科技成果转化工作人员在科技成果转化中的积极性很大程度上决定了科技成果转化的活力。因此,需要加大科技成果转化的激励力度。一是完善知识产权管理机制,突出高校科研人员的主体地位;二是采取多样化的激励方式,将科技成果转化激励机制与科研人员密切关心的需求结合起来,如职称晋升等;三是增加对科研人员科技成果转化工作的宣传推广,提高科研人员科技成果转化的荣誉感和自豪感。

4.3 积极发挥评价机制的引领作用

医药类高校应完善自身的科技成果评价机制,建立起分类别的、层次多样化的科技成果转化评价指标体系,构建科学规范的科技成果转化评价程序和评价方法,实现对科技成果的科学合理评价;同时,改革高校内部科研人员绩效考核和职称评价体系,将科技成果转化商业转化情况与高校科研绩效同等对待。此外,建立健全市场导向的评价机制,将科技成果转化纳入上级主管部门对高校的绩效考核机制等举措,均可提升高校对科技成果转化工作的重视,推动高校科技成果转化的成效。

4.4 优化医药类高校科技成果转化的外部条件

一方面,应积极发挥政府在科技成果转化中的政策制定、战略指引与资金支持、信息支撑等作用,在政府的推动下,成立产业技术创新战略联盟,鼓励医药企业和社会资本建立一批专门从事技术集成、熟化和工程化的中试基地,构建科技成果转化生态链条。另一方面,要发挥科技中介的桥梁作用,完善技术评估认证制度,加大技术经纪人队伍培训力度,并提供及时、精准的科技供需信息,帮助医药类高校和企业准确把握国际科技发展前沿,更好地适应高校医药卫生科技成果转化工作的需要。