积极心理学对当前中小学德育工作的启示

2021-05-11郭艳彪

郭艳彪

〔摘要〕在我国教育方针中,明确提出了“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育目标。德育为先,已经成为教育者的共识,但是如何切实提高德育工作的实效性,成为摆在每一位教育者面前亟待解决的现实问题。文章在总结当前中小学德育工作存在的三个主要问题的基础上,阐述了积极心理学对当前中小学德育工作的三点启示。

〔关键词〕德育;积极心理学;情感体验

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1671-2684(2021)11-0058-03

一、当前中小学德育工作存在的主要问题

(一)理论上重视德育,实际忽视德育

在我国教育方针中,明确提出了“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育目标,《中小学德育工作指南》中也明确提出了德育工作的总体目标和学段目标,同时将坚持常态化开展工作作为德育工作的重要原则。但是当前由于考试指挥棒的引领作用仍然很强,各中小学校面临着与日俱增的升学压力,不少中小学出现的现实情况是,在理论上可能非常重视学生的德育工作,提出“德育为先”“立德树人”的口号。在上级的各项检查中,领导们可能在工作汇报中也会对德育工作的重要性和做法侃侃而谈。但是在实际教育教学工作中,可能对学生的文化成绩更重视,对于德育工作的真正落实还是比较忽视的。一个比较突出的现实就是,当文化知识教育工作和德育工作出现冲突的时候,总是德育工作让道。

(二)重视处理和矫正消极的外在问题,忽视培养内在积极的心理品质

当前,中小学德育工作中存在的另外一个突出问题就是,德育工作者把更多的焦点聚焦在问题学生的问题行为上,就像消防员不断扑火一样,不断地矫正学生已经出现的问题,比如学生的思想认识问题、霸凌问题、网络成瘾问题、心理问题等。在这些德育工作者心目中,可能有一个消极观念,就是只要压制学生的这些问题行为就好,对于其他没有显现出问题的学生,睁一只眼闭一只眼,只要不出事就好。这种消极被动的,以矫正问题为导向的德育模式,往往让德育工作者疲惫不堪,德育效果也大打折扣。为什么会这样呢?因为学生是被外在的权威力量所压制的,德育工作者并没有唤醒他们内在的积极力量,更没有有意识地培养他们的积极心理品质,所以一旦他们离开了教师和家长的视线,就会被“打回原形”。

(三)重视认知教育,忽视情感体验教育

当前,整体而言,学生参与德育活动的热情不高。其中一个重要原因就是当前的德育工作者更重视认知教育,忽视体验教育,这也是当前中小学德育工作中存在的第三个突出问题。这个突出问题的一个直接后果就是,学生将德育和讲大道理等同起来,认为德育活动很务虚。久而久之,可能就会失去对参加德育活动的热情。另外一个相关后果是学生认知和行为的不一致。在大多数德育工作者背后,可能有一个不合理信念,就是学生只要懂得了这些德育知识,自然而然就会做到这些德育行为。但是实际的情况是,中小学生懂得道理很多,但是真正要付诸行动的时候,往往做不到,就是因为这些外在的道德知识,并没有让他们亲身体验到,所以他们感受不深。也就没有内化成为自己的一部分,自然就成为认知上的巨人、行动上的矮子。

二、积极心理学对当前中小学德育工作的启示

积极心理学是近年来新兴的心理学领域的一场革命,它是一种“以积极品质和积极力量为研究核心,致力于使个体和社会走向繁荣的科学研究”。积极心理学不仅对于个人追求幸福、保持乐观具有重要意义,同时对于社会繁荣稳定具有重要价值。从德育工作的角度来说,积极心理学也具有重要借鉴意义。下面结合个人对积极心理学的学习和理解,针对上述当前中小学德育工作中存在的问题,具体谈谈积极心理学对中小学德育工作的三点启示。

启示1 :借鉴积极心理学的新观念,大力倡导积极德育

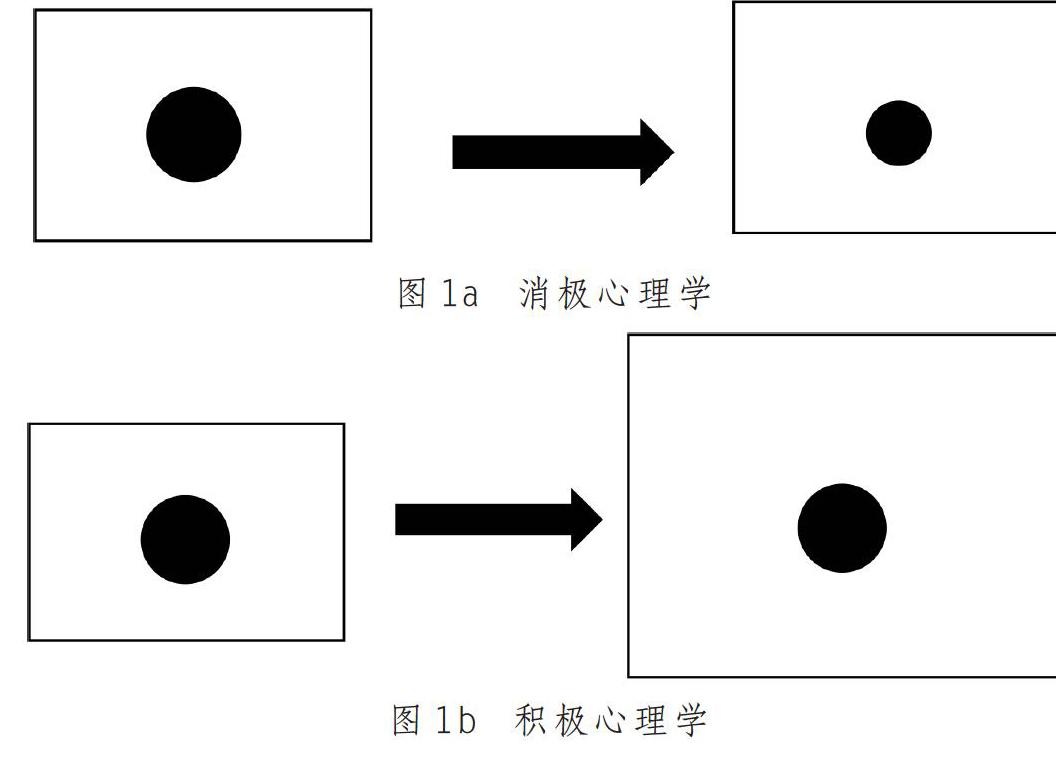

我们都知道,人既有积极的方面,又有消极的方面,如果用白色的方框代表人的积极方面,用黑色的圆点代表人的消极方面,那么如何减少黑色的圆点呢?至少有两种方法,一种是直接减少黑色圆点的面积,不改变白色方框的面积,这样黑色圆点的绝对大小就变小了(图1a)。另一种就是不改变黑色圆点的面积,增大白色方框的面积,这样黑色圆点的面积就相对减小了(图1b)。这两种减小黑色圆点的方法,正好可以形象地说明消极心理学和积极心理学在观念上的区别,前者代表着消极心理学的观念,它对人的基本看法是消极、悲观、被动的,它认为人身上有很多心理问题,只有将这些心理问题解决了,人才可能过上更幸福的生活。因此,它将更多的精力聚焦在人的消极问题的消除上。后一种处理方法则代表着积极心理学的观念,它对人的基本看法是积极、乐观、主动的,它认为雖然人身上有很多问题,但是与此同时,人拥有很多积极心理品质。我们可以带着这些已有的心理问题,最大限度地运用自己积极的心理品质,不断发挥自己的心理潜能,这样同样可以享受幸福的生活。因此,积极心理学将更多精力放在研究人的积极因素上,包括研究人的发展潜能和美德。

受积极心理学这一新观念的启发和影响,德育工作者提出了“积极德育”的概念,其核心主张就是“积极道德品质的培养而不是消极道德品质的矫正”。“积极德育”主张的背后,对学生的基本看法也是积极乐观的,它认为学生是发展中的个体,具有无限的潜力。同时它也承认,在发展的过程中,学生也难免会犯错误。但是作为德育工作者,不能紧紧盯着学生的错误,而是要在学生犯错误中看到他们正面的力量。当然这里要说明的是,并不是说作为德育工作者,不理会和纵容学生犯错误,而是要将学生本人和学生的错误行为进行区分,用积极的眼光看待学生,不管他们是否犯错误,都是好学生。用发展的眼光看待学生的错误,引导学生从错误中学习,而不仅是消除学生犯错误的行为,或者给犯错误的学生贴上“坏学生”的标签。

启示2: 围绕积极心理学的研究目标和内容,着力建构具有积极导向的德育模式

积极心理学的目标是帮助普通人最大限度地开发自己的潜能而获得幸福,其主要研究内容概括起来,就是“一个中心,三个基本点”。“一个中心”是指以研究人的幸福为中心,“三个基本点”是指积极情绪、积极人格特质和积极社会组织系统。首先,要将培养学生成为幸福的人作为德育工作的基础目标。当前,中小学德育工作的目标更多是从政治层面和道德层面进行界定的,德育工作的重点是培养中小学生的社会主义、爱国主义、集体主义意识。这些意识确实对中小学生非常重要,但是对于他们又显得比较宏大,感觉离他们比较遥远。积极心理学将人的幸福作为研究中心,这对我们当前的德育目标有重要启示,我们要在德育工作目标中,将培养学生成为幸福的人作为德育的基础目标。这样学生才会感觉到德育离他们很近,当学生感觉到幸福,德育中的政治目标和道德目标更容易达成。

其次,引发学生的积极情绪体验,增强德育工作的实效。我们都有这样的体验,就是当自己出现积极情绪状态的时候,自己的表现可能更好,也更愿意帮助他人。反之,当自己出现消极情绪状态的时候,自己的表现可能更差,也更不愿意帮助他人。积极心理学的相关研究也发现,积极情绪有利于提升个体的生理功能、认知功能和人际关系。所以在中小学生的德育工作中,作为德育工作者,要努力创设机会,让学生体验到积极的情绪。

这里想分享自己在一次学习中听到的体验式德育的案例。某重点高中充分利用每年3月份学雷锋月的契机,让学生在参与系列活动中体验积极情绪,实现德育目标。具体来说,首先,他们组织学生,根据自己的兴趣特长,设计一些富有创意的小产品。然后,让学生利用自身的人脉资源和现代信息化手段,对这些产品进行宣传义卖。最后,将产品义卖的资金集中起来,捐献给学农社会实践基地贫困家庭的孩子。这种借助传统纪念日的契机,通过发掘自身力量帮助他人的做法,既让学生看到自身的力量,很好地实现了心育目标,同时也让学生践行了助人的全过程,很好地实现了德育目标。

再次,努力培养学生的积极人格,提供中小学生德育工作的内部资源。积极心理学通过三年的研究,提出了积极人格的6大美德和24种积极品质(见图2)。每个人其实都已经具备这24种积极品质,但是由于个人成长中的各种主客观原因,人们慢慢忘记自己身上已经拥有的积极品质。幸运的是,只要我们唤醒自己内在的力量,就可以重新发现这些积极的品质,并且通过我们的学习、工作和生活,不断增强和扩展这些积极品质。

作为德育工作者,首先要秉持每一个学生都拥有潜力和无限可能的信念,因为他们内在都拥有这些积极的心理品质,这些积极的心理品质就是学生成长的重要内部资源。与此同时,作为德育工作者,还需要不断创设条件,通过各种教育教学活动努力唤醒和巩固学生的积极品质。这样的话,学生才可能拥有真正的自律,不管是否有老师在场,他们都会承担属于自己的责任,对自己、他人和团体负责,热爱学习,热爱生活。

最后,注重积极社会组织系统的建设,提供中小学生德育工作的外部资源。积极心理学认为,人的积极情绪体验的感受和积极人格特质的培养离不开积极的社会组织系统。具体到中小学生德育工作相关的社会组织系统,主要包括家庭、学校和社区三个系统。所以作为德育工作者,需要努力营造积极的家庭、学校和社区环境。鉴于当前学生出现的德育问题,很多与家庭有密不可分的关系,所以这里着重讲一下积极的家庭环境的建设。首先,家长要认识到,他们是孩子德育工作的第一责任人,他们要树立积极的家庭教育观念,要以孩子一生的幸福为终极目标,而不是只关注孩子的学业成绩;要充分相信和尊重孩子的潜能,更多从积极的视角看待孩子。其次,作为家长,还需要在积极行动中为孩子树立榜样,比如夫妻相互尊重、尊老爱幼、创建和谐的邻里关系等。最后,特别要强调的是,随着社会的快速变化,离婚的现象越来越多,单亲家庭的孩子也越来越多。作为单亲家庭的家长,更需要用积极的视角看待离婚,离婚只是夫妻双方关系的终止,他们对孩子教育的责任还在,他们依然需要为孩子的健康成长负责,需要协商建立积极的家庭支持系统。

启示3:运用积极心理学的实践研究成果,为积极德育提供方法和技术上的支持

积极心理学不仅仅是一些理论观点,同时还非常重视实证研究,比如运用实验法、调查法、认知神经科学的方法等。换言之,积极心理学倡导的方法,是在实证研究的基础上提出来的,具有一定的科学性。比如,积极心理学的创始人塞里格曼认为,乐观型解释风格的人更容易面對失败,更不会轻易放弃,这似乎仅仅是一个人人都知道的理论观点。但塞里格曼根据这个理论观点,设计了一份乐观测试问卷,帮助一个美国大型保险公司解决员工招聘的问题。在原来的新员工招聘工作中,只需要参加职业测验。在新的招聘员工的工作中,会对他们进行两种测试,一种是该公司之前就拥有的职业测验,按照分数的高低进行排名;另外一种就是乐观测试,按照乐观和悲观进行分组。通过两年的追踪研究发现,乐观型员工的业绩更好。值得一提的是,即使当时职业能力测试得分不合格但是乐观的员工,他们的工作业绩也比那些职业能力测试分数很高的悲观员工要好。所以通过实证研究而不以个人主观经验,我们了解到,对于保险行业而言,职业能力不是选拔员工的关键,关键是员工的乐观品质。对于乐观品质,塞里格曼认为,其实每个人都已经具备,都可以通过学习而重新获得和加强。在他的《活出最乐观的自己》一书中,还详细提供了如何改变悲观解释风格的A(事件)B(想法)C(后果)D(反驳)E(激发)法。

所以,作为德育工作者,要保持开放的心态,从积极心理学中得到启发。一方面要注重科学理论的指导,从积极的视角看待学生和学生的问题。另一方面,要从积极心理学的实证研究中寻找教育学生的方法和技术,而不仅仅只是根据自己个人的经验处理各种德育问题,这样我们才可以拓宽德育的思路,寻找到更多科学的教育学生的方法,中小学的德育工作才可能发挥最大的实效。

(作者单位:广东省江门市江门培英高级中学,江门,529000)

编辑/张国宪 终校/卫 虹