图档博机构“数字叙事驱动型”馆藏利用模型*

2021-05-11李子林

张 斌,李子林

0 引言

随着数字技术、ICT 技术的发展与普及,LAM(Library,Archive and Museum)等文化遗产机构的业务活动正在经历着从实体空间向数字空间的迁徙与拓展。馆藏资源数字化、数字资源仓储建设、网络门户/平台研发、移动应用程序设计等成为数字时代LAM 盘活与推广文化遗产,面向公众提供优质文化服务的重要途径。与此同时,全球范围掀起的数字人文热潮也为LAM 馆藏资源的传播利用、价值增值注入新的活力。当前国际数字人文的研究热点包括文化遗产数字化保护、数字历史项目开发、数字人文基础建设、面向数字人文的服务等[1]。立足该视角对LAM发展进行审视,面向特定领域对数字资源进行深度描述,以数据仓储的方式展现资源之间的脉络,发挥LAM 馆员“数字保存者、内容发现和传播者”的角色作用,引导用户参与领域内研究范式变革[2],成为数字人文背景下LAM的创新发展之路。通常情况下,LAM依托门户网站或系统平台对数字化馆藏进行组织、分类与呈现,社会公众、人文社科研究者借助互联网实现对数字文化遗产的访问、检索和利用。然而,数字技术与人文领域的深度互动进一步拓展了数字叙事理论、工具在文化遗产数字化保护与传播中的应用空间。在数字人文时代,LAM运用数字叙事理论、工具对馆藏数字资源进行组合、利用和传播,有利于增强LAM的用户黏性,提高用户对文化遗产利用的满意度。有鉴于此,在全球LAM推进馆藏资源数字化的前提下,本文提出从用户数字叙事需求视角出发,探索数字人文背景下LAM馆藏资源开发利用的新思路,设计“数字叙事驱动型”(Digital Storytelling Driven,DSD)馆藏利用模型,结合实践案例探讨该模型的现实价值和意义。

1 数字叙事理论与实践概况

1.1 从传统叙事到数字叙事

叙事学最早诞生于1960年代的法国,发源于文学领域[3]。通俗语境下,叙事是指以语言、影像或其他载体再现在特定时空曾经发生的事情。遍历人类文明演进历程,叙事作为人类与世界互动过程中理解、表达和诠释世间万物的基本途径之一,由文学向历史学、哲学、社会学、传播学等更广阔的领域拓展。以我国为例,从远古的结绳记事到甲骨篆刻,从口耳相传的神话故事到先哲启示,再到当代文学作品、歌舞戏剧、网络传播、社交媒体自传等,依托媒介变迁而形成的各类叙事方式丰富了精神世界,在持续的演进过程中,叙事走出“表意”的单一范畴,走向和融入了更多领域[4]。赵毅衡将这种现象定义为“广义叙述学”,近20年在各种人文和社会科学中出现“叙述转向”,社会中各种表意活动(如法律、政治、教育、娱乐、游戏、心理治疗)所包含的叙述学越来越彰显[5]。由此可见,人作为一种叙事动物(Narrative Animals)[6],无时无刻不依靠着叙事活动实现人际间的交流以及历史、文明的世代相传。简而言之,没有叙事的世界就不是属于人类的世界[7]。

自1980年代起,数字技术发展与应用开启叙事理论与实践的全新篇章。布伦达·劳雷尔(Brenda Laure)于1986 年在博士论文《走向以计算机为基础的互动幻想系统设计》中首次正式提出“数字叙事”(Digital Storytelling/Narrative)(或称“数码叙事”“数字媒体叙事”)概念[8],用以笼统描述任何基于计算机的叙述表达,包括超文本虚构故事(Hypertext Fiction)、游戏叙述(Game Narrative)、Youtube 讲故事等[9]。哈特穆特·霍伊尼采(Hartmut Koenitz)将数字叙事划分为3 个层次:“系统”“过程”与“产出”,数字叙事作品是这3 个层次的组合。“系统”即计算机的软件/硬件,其程序本性表明数字叙事是一个“反应性”和“生成性”的系统;“过程”涉及用户交互环节;“产出”则是最后的文本层,“输出”的叙事是事例性的[10]。基于以上3个层次的分析,可将“数字叙事”视为一个“梯度式”概念,是利用数字程序的交互行为所产生的叙事[11]。

在数字变革时代,数字叙事实践仍处于不断探索与发展阶段。因此,相较于传统叙事学理论,数字叙事领域尚未形成一套完整的理论体系。但对数字叙事理论研究者的观点进行梳理和总结后,可得出以下数字叙事理论共识。

(1)就传统叙事而言,叙事的本体是文本,而对于数字叙事来说则是信息系统[12]。传统叙事的创造性体现在叙事者笔触能力和思路设计的匠心独运,而转换到数字叙事,则侧重于对信息管理系统的设计和规划。造成这种差异的根本原因在于数字叙事是依托数字技术/计算机平台展开的信息创造性管理活动,同时又凝聚着人类知识生产和情感交流的精神内核。

(2)数字叙事对“媒介”的依赖和关注度远高于传统叙事。传统叙事注重分析、提炼超越媒介限制的叙事模式,试图通过对故事结构的分类和控制实现叙事活动的普及。而数字叙事试图打破传统叙事对故事结构、标准化模板[13]的“崇拜式”依赖,注重从数字媒介自身特点出发探索人机交互叙事的各种可能性,实现数字叙事的多元化。

(3)与传统叙事相比,数字叙事具备强大的交互性(Interactivity)。传统叙事将“叙事”视为作者的话语行为,由作者主导整个叙事的过程。而数字叙事则主张尽可能将叙事过程的控制权让渡给读者/用户,在这一意义上可以将“作者之死”理解为立足于交互性设计的作者的诞生[12]。数字叙事的交互性在一定程度上将文化创作、历史叙事、诠释过往的权力赋予广大民众,鼓励其主动参与到文化活动中(而不是像过去那样被动地参与、旁观或接受),将有利于创造更大的文化和社会效益。

1.2 LAM领域数字叙事相关研究

作为数字人文领域的重要研究议题之一,数字叙事的理论探索与实践应用既体现了数字人文的“人文”精神内核,也反映了文学、传播学、社会学等人文社会学科领域积极拥抱“数字转向”,具有开拓创新的意识与努力。数字叙事的交互性、非线性、灵活性、用户参与性和协同创造性有利于人文学者在数字环境下更好地开展跨学科、前沿性的人文研究和教育教学活动[14]。黛娜·阿奇立(Dana Atchely)等于1998年在美国加州伯克利创建全球首家数字叙事中心(Center for Digital Storytelling)[15],以工作坊形式教授多类群体(从学生到老年人等)自己创作数字视频,运用数字媒介工具讲述故事,推动社区民众、教育者、公共文化服务机构、艺术家等不断思考个人叙事对社会历史文化发展和变革的影响。随后,作为文化和知识管护的社会建制,LAM 也积极参与到数字叙事理论与实践的探索之中。

在理论研究方面,亚尼斯·尤安尼迪斯(Yannis Ioannidis)等于2013 年对数字人文领域的数字叙事理论和技术进行介绍,依托案例探讨博物馆在馆藏策展与社会传播方面引入数字叙事的可行性,鼓励博物馆同ICT领域合作,开发不同类型文化遗产的数字叙事模式[16]。尼可·巴萨拉巴(Nicole Basaraba)从博物馆、档案馆、美术馆等文化遗产机构的网站出发,分析这些机构在馆藏资源组织、呈现上的特点,引入交互数字叙事理论,搭建文化遗产传播模型,鼓励公众参与到数字遗产叙事活动中,创造出更深刻、更有意义的文化成果和知识产品[17]。在实践探索方面,亚伯拉罕·林肯总统图书馆与博物馆(Abraham Lincoln Presidential Library and Museum)同BRC想象力艺术公司合作,开展林肯总统数字叙事创作活动[18],引入虚拟现实技术、3D全息影像技术、数字编辑技术等,制作不同类型的数字叙事产品,以情感参与、互动叙事的方式搭建起社会公众与林肯生平经历、历史记录之间的沟通桥梁,促进美国文化与历史的传承。澳大利亚国家档案馆开展“目的地:澳大利亚-分享我们的战后移民故事”(Destination:Australia. Sharing Our Post-War Migrant Stories)项目[19],将二战后移民的数字化照片档案向公众开放,搭建众包平台,为公众提供利用数字档案讲述数字故事的机会,从民间叙事视角出发寻找失落的历史记忆。英国国家档案馆将数字叙事的典型形式“面向对象的多用户游戏”(MUD Object Oriental Games,MOOGS)运用到馆藏资源的开发中,依托一战军事地图、士兵日记、行政文件、视频记录等档案素材,推出像素类角色扮演游戏——战壕任务(Trench Mission)[20],用户可以代入一战士兵“瓦茨上校”(Colonel Watts)的角色身份,开启生动具象的战地任务解锁之旅。

综上所述,LAM 领域对数字叙事理论与实践的探索已经有所积淀,为本文LAM“数字叙事驱动型”馆藏利用模型的设计提供参考思路和经验借鉴。LAM 在数字人文领域的深度参与也将助力其探索数字叙事与机构业务融合发展的创新之路。

2 “数字叙事驱动型”馆藏利用模型的提出背景

2.1 LAM数字转型正在进行

面临全球化、互联网普及、数字技术等引发的社会环境剧变,各国积极展开数字化战略布局。身处全球数字转型浪潮中,LAM逐渐由在裹挟中被动参与向主动探索前行转变。LAM数字转型并不特指LAM 机构转变为某种特定状态,而是LAM 为应对数字环境变化对传统业务进行改革调整,以满足用户文化需要和信息需求,巩固其社会职能角色,实现其机构价值。《欧洲研究图书馆协会2018-2022发展战略报告》提出图书馆在数字转型期的五大发展愿景:(1)开放获取是主要的出版形式;(2)研究数据可查找、可访问、可互操作、可重用;(3)数字技能使研究生命周期更加开放和透明;(4)研究型基础设施是参与式的、定制的,以适应不同学科的要求;(5)文化遗产建立在数字信息基础之上[21]。档案馆、博物馆等文化遗产机构也纷纷转变发展思路、调整业务内容、创新业务活动,以跟上数字转型步伐。美国国家档案馆宣布2022年12月后不再接收纸质文件记录,英国国家档案馆运用人工智能技术挖掘档案数据价值、服务政府决策[22]。我国综合档案馆全面推进档案数字化,以试点项目来分批落实数字档案馆建设,引入大数据、云计算、人工智能等技术,搭建档案云平台,加快档案馆数字转型速度。博物馆依托实体空间开展藏品管护、展览的传统业务模式已被打破,基于数字展示的博物馆服务突破“馆舍天地”的空间限制,走向“大千世界”[23]。另外,以数字化形式对文物信息进行采集、管理,建立基于网络数据库的数字化博物馆体系,开展数字博物馆探索[24]也成为博物馆在数字时期转型的重要体现。

LAM 数字转型正在进行中,具体内容大致可划分为3 个方面。第一,馆藏资源数字化是LAM数字转型共同面临的首要任务。图书馆为吸引用户进馆,在网站上向用户公开馆藏资源的书目数据;档案馆为实现历史资源收集和长期保存,将历史文献实现数字化;博物馆为吸引社会用户、提高展览集客率,把藏品进行数字化处理,以数字化图像的方式在网站上呈现[25]。第二,数字资源服务的创新是LAM 数字转型的重要发力点。图书馆在建设数字仓储的基础上开展数据管理和分析服务,运用可视化工具、关联数据、本体模型等实现对馆藏资源的语义检索、关系挖掘、知识化呈现。档案馆、博物馆也积极引进大数据、人工智能、VR等技术,依托门户网站、数字资源管护平台开展特色馆藏检索、展览等服务。第三,LAM 人员数字技术和业务能力的提升是LAM 数字转型的保障。数字转型引发LAM 人员结构的剧烈变动,传统知识体系培养下的LAM 人员无法满足数字环境下业务活动开展的现实需求。近年数字人文图书馆员(DH Librarian)、数字档案工作者(Digital Archivist)、数字博物馆策展人(Digital Museum Curator)的出现,LAM人员数字技能培训、职业再教育等活动的推进,都可视为LAM 积极应对数字转型人才发展需求的举措。

2.2 LAM公共服务日益合作化

图书馆、档案馆和博物馆具有天然的合作伙伴关系。2008 年国际图联发布《公共图书馆、档案馆与博物馆:合作趋势》,指出“图书馆、博物馆与档案馆都具有提供公共文化服务的社会责任,也共同承担保护历史、传播知识、教育大众的社会功能。它们都是为了满足社区与用户的信息需求而提供服务,在对文化遗产进行数字化加工与保存等方面有共同的职能。”[26]英国博物馆、图书馆及档案馆理事会同英国国家档案馆联合制定英国公共档案服务政策,促进英国博物馆、图书馆和档案馆的最佳实践活动,为公民提供创新、集成及可持续的服务。北美及欧洲LAM率先依托数字技术和互联网环境,聚焦公众共享人类文化和信息资源的需求,探索LAM 馆藏资源数字化融合,构建面向公共文化服务的数字化服务平台。合作开展公共服务已成为数字时代国外文化遗产机构实现可持续发展的趋势。在我国,图书馆、档案馆、博物馆均属于公共文化事业机构,是公众参与文化生活、享受文化产品、提升文化与知识水平的重要场所[27]。2013年颁布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出构建现代公共文化服务体系,推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会,吸纳有关方面的代表、专业人士、各界群众参与管理[28]。在数字环境变革、公共服务职能创新、公众文化需求增长等诸要素推动下,我国LAM逐渐走上公共服务合作化之路。

在数字时代,技术与文化的联姻为LAM 公共服务合作化提供机遇。一方面,LAM开始注重数字化馆藏建设,方便用户通过网络查找和利用各类馆藏。馆藏数字化为不同LAM 之间信息资源共享提供可能性,机构之间的现实界限日益淡化,数字资源共建共享活动屡见不鲜[29]。比如,丹麦9家地方性LAM合作构建了“北日德兰半岛文化历史数据库(NOKS)”项目,中国国家图书馆与多家博物馆、档案馆合作开展全文数据库项目的建设。另一方面,LAM依托数字馆藏资源共建共享成果,搭建一站式门户网站、统一入口式文化资源检索平台、联合馆藏目录系统等,进一步延伸LAM 社会公共服务触角,在更广泛的数字空间中为公众提供馆藏查检与利用服务,如德国图书馆、档案馆与博物馆门户(BAMP)实践项目,美国OCLC 牵头的“档案网格”(ArchiveGrid)项目,我国香港LAM 开发的“香港记忆”多媒体数字文化遗产平台。LAM文化遗产资源数字化融合,以数字化方式提供文化资源一站式服务,能降低社会用户的文化信息检索成本,提高信息获取效率,也有助于LAM 在协同合作中取长补短,提升整体公共服务能力。

2.3 LAM用户需求走向多样化

英国牛津大学于2016年启动“GLAM 数字参与”[30](Digital Engagement in GLAM)调查研究,旨在了解数字时代英国图书馆、档案馆、博物馆、美术馆等文化遗产机构借助数字技术服务于社会用户的情况。调查显示,在数字时代,英国GLAM的300万线下访问者和600万在线用户主要可划分为5 大类:内容生产者(如艺术创作者、设计师),顺从型学习者(如学生、实证研究者、科研从业者),文化消费者(如观光客、学生访问团),专题爱好者(如业余家谱研究人员),教育从业者(如学校教师、专业训导师)。LAM 用户分类愈发精细化,相应地,用户需求也从浅层次的文化观光拓展到中等层次的文化信息获取以及深层次的专题知识挖掘,朝多元化方向发展[31]。

在当前信息环境下,LAM 用户对信息内容的关注度远超出对信息类型和来源的关注,希望通过最简便的方式获得整体、跨学科、集成的知识服务[32]。以图书馆用户为例,用户知识结构的多元化,以及馆藏资源的网络化与数字化,增强了图书馆的服务能力,扩大了图书馆服务范围。云环境下的图书馆用户不仅需要图书馆提供传统的信息检索服务,还希望图书馆针对科学研究、课程学习、知识了解、事实数据查询等提供多元化服务[33]。另外,作为“记忆机构”的档案馆、博物馆在社会空间下承载着留存社会记忆素材,唤醒人类文化和历史记忆,促进个人、社群身份认同的职能。随着记忆机构社会职能的凸显,公众对档案馆、博物馆的服务需求不再局限于实体空间下档案文献的查阅利用、珍贵文物的观赏,而逐渐向虚拟空间下的数字馆藏展演、数字记忆实践活动转变。全球范围内数字档案馆、数字博物馆建设项目,以及档案馆、博物馆众包数字服务平台相继上线,数字馆藏可视化分析、社会关系网络呈现、知识图谱绘制等成为新时期LAM满足用户多样化需求的典型实践。

3 “数字叙事驱动型”馆藏利用模型的基本架构

3.1 模型的核心特点

“数字叙事驱动型”(DigitalStorytellingDriven,DSD)馆藏利用模型可视为数字人文语境下LAM馆藏利用服务的进一步发展和创新。相较于LAM传统的馆藏利用服务,DSD馆藏利用模型具备3方面的特点。

(1)以LAM馆藏资源开放获取(Open Access)为基本前提。DSD 馆藏利用模型的基础层为LAM数字资源整合模块,而LAM实现数字资源整合的前提是各机构馆藏资源满足文化信息资源开放获取的相关条件和规定。在我国,综合档案馆虽然与公共图书馆、博物馆同属公共文化事业机构,共同承担提供公共文化服务的社会职能;但由于过去受“局馆一体”管理制度、档案资源保密性等因素制约,长期以来档案馆对馆藏资源开放和利用业务的态度相对保守、审慎[34],馆藏资源开放获取的步伐稍落后于图书馆、博物馆。随着国际开放获取(Open Access)运动的发展,全球范围内越来越多LAM 机构依托互联网向公众开放,提供馆藏数字资源的查找、检索和获取服务,以促进全球知识共享空间的建立,推动数字文化遗产生态系统的可持续运行。如果把法国卢浮宫比作一个巨型数据库,无数珍贵馆藏就是数据库中的各类数据,如此庞大的馆藏只有被数字化处理、分类、标注、呈现,并与更广泛的用户产生联系后,才能创造更大的价值。由此可见,数字时代LAM只有进一步“松绑”,推进馆藏资源开放获取业务,才能充分发挥文化遗产管护职能,致力于全人类的文明传承和知识传播。

(2)以用户参与叙事的需求为内在驱动力。DSD馆藏利用模型运行的核心要素为用户参与叙事和知识创作的内在需求。该模型可以视为对“用户叙事需求”的积极回应,鼓励用户利用馆藏资源展开数字叙事、进行文化和知识创作活动。该模型也是对传统LAM 机构主导馆藏资源叙事思路的一种创新。无论是实体空间下图书馆、档案馆馆藏排架,博物馆文物展览,还是数字空间下馆藏数字资源的组织、列类与呈现,都蕴含着传统叙事的思维,体现着LAM 机构从资源特征、技术实现、用户需求等角度设计的叙事脉络。DSD 馆藏利用模型主张用户亲身参与叙事或与计算机进行“实体互动”(Ontological Interaction)。该模型将原先处于LAM 传统叙事思维下的用户带入数字叙事环境中,赋予用户参与叙事的角色权利。用户可以自发代入角色,成为事件的发起者和履行者,在叙述者(Narrator)和被述者(Narratee)之间不断转换身份,手中的鼠标/键盘成为叙事过程中串联各叙事要素的一条线索。叙事最终呈现的不再只是资源提供方视角的主权话语,更是用户利用资源编织各种故事,抒发自身情感的过程。DSD 中的Storytelling 意味着:尽管数字叙事中的人物、事件是和LAM 馆藏数据库中的数据以及一些细小的叙事碎片连接在一起的,但用户在参与叙事时不是和这些数据互动,而是在一个互动变化的过程中将这些数据串联起来、形成故事。因此,这是一个动态的经验和知识再造过程。另外,该模型也与数字人文强调的“数字”与“人文”有机结合,以及多样化著述模式促进多类型知识创造[35]的初衷相一致。

(3)以促进LAM知识共享为最终目的。DSD馆藏利用模型的最终目标在于促进数字人文背景下公共知识和领域知识的共享。数字人文蕴含的理想主义是向所有人彻底开放话语权,朝着无人会被排斥在外的公共领域的方向奋斗,彰显人文主义核心价值。该模型的“故事创作层”将面向公众和领域专家开放,旨在为不同社群背景、知识结构、研究兴趣的LAM 用户提供利用文化遗产开展叙事活动,辅助人文研究,推动知识交流共享的数字平台。一方面,社会用户可以结合个人经历对LAM 馆藏数字资源进行定向检索和筛选,在数字叙事模版的指导下组合数字素材,创作出属于自己的数字故事,并借助用户界面、专题社群进行数字故事分享;另一方面,来自考古学、历史学、文学、艺术学、社会学等领域的研究者被邀请加入LAM 数字叙事活动,将领域研究问题、课堂教学环节与LAM 馆藏数字资源进行关联和结合,拟定相关数字叙事的主题,创作各类数字叙事作品,实现LAM 馆藏参与领域知识生产、再造的目标。数字人文倡导“乌托邦”式的价值观念,肯定开放、无边界、学术民主和知识共享,支持图书馆、档案馆、博物馆、高校“去围墙化”[36]。DSD馆藏利用模型既实现了社会互动、公众参与的文化创造形式,促进知识的“去殖民化”,又将数字叙事运用到数字环境下的人文教学和研究活动中,助力领域知识的共享和创新。

3.2 模型的组成部分

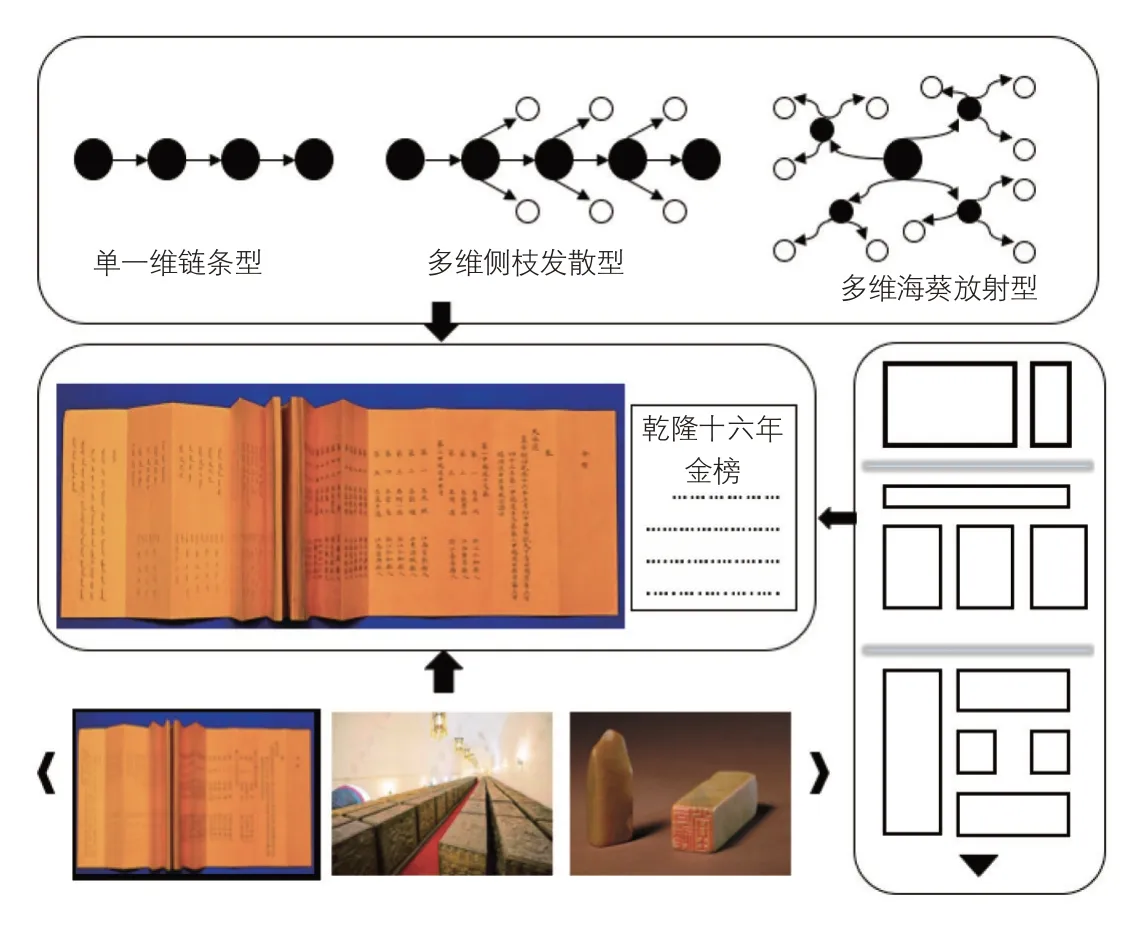

DSD馆藏利用模型旨在为用户提供探索、浏览和利用异质、分布式多媒体文化遗产的机会,通过引入数字叙事方法,从LAM 用户视角出发实现对馆藏数字资源的知识化利用。该模型引入云平台为基础架构,以用户数字叙事需求和行动作为触发器,鼓励用户根据个人兴趣、利用背景、利用需求等在LAM 分布式资源库的支持下实现跨库、跨媒介资源检索,并使用数字故事生成器开展专属数字叙事活动,最终通过用户界面呈现数字叙事作品,实现在线分享与交流。DSD馆藏利用模型包括3个核心组成部分(见图1)。

图1 DSD馆藏利用模型图

(1)数字资源整合层。数字资源整合层的主要功能是实现对LAM 分布式、异构馆藏数字资源的访问和调用,并将调用资源链接到数字故事创作层。LAM 跨机构数字资源整合的主要步骤如下:

首先,调查LAM 各个资源存储库中的数字资源,形成LAM数字资源元数据集合,为数字资源元数据的语义化描述和语义互操作做好准备。LAM 在馆藏资源特征、领域知识体系、技术应用能力等方面存在较大差别,导致馆藏数字资源管理各有章法、元数据标准不同,如图书馆的MARC(Machine- readable Cataloging)、DC(Dublin Core Metadata),档案馆的EAD(Encoded Archival Description), 博 物 馆 的CDWA(Categories for the Description of Works of Art)。这些元数据规范之间虽然存在某些相似之处(如共享相同的核心元素),但并不完全兼容。另外,元数据元素的语义缺乏明确的、形式化的定义,无法利用机器的强大功能对元数据直接进行理解和处理。因此,元数据虽然为LAM数字资源整合提供语义基础,但无法解决资源描述的异构性和语义性问题[37]。

其次,以LAM 数字资源元数据集合为基础,选定ABC或CIDOC-CRM 等本体概念模型将元数据集合转换为本体描述,并存入数据库中以供后期检索。ABC 本体概念模型可较为全面地实现对LAM 各类馆藏数字资源的描述,涉及文本、图形图像、音视频、实物以及时间、空间、事件等抽象内容[38]。

图2 数字故事生成器

(2)数字故事创作层。数字故事创作层的主要功能在于以图结构(Graph-structure)的形式呈现数字叙事模版,为普通用户、领域知识专家提供数字叙事路径参考,指导其对馆藏数字资源进行叙事化组织与编排,完成个人数字叙事创作。数字故事创作层的核心要素为数字故事生成器(Digital Story Narrator),用户可以使用数字故事生成器对检索到的相关素材(文本、图像、视频、其他故事等)进行组织与编排,完成叙事活动。数字故事生成器(见图2)为用户提供数字故事结构图,其中不同的节点代表故事的主要元素,节点的边缘和相关序列代表故事的叙述过程。数字故事结构图是对整个数字叙事过程的抽象映射,用户可以在图结构的引导下从一个节点移动到另一个节点,实现不同故事素材的关联、组合。詹妮弗·艾克(Jennifer Aaker)等提出“故事=情境/意愿-复杂性/障碍-解决方案/结果”的通用叙事模版[39],但这种渗透文学性叙事模版并不完全适用于LAM 用户讲述故事,原因在于LAM馆藏资源不一定具备情节化的叙事元素或人物元素。鉴于此,在数字故事生成器中仅将情节元素、人物元素作为普通节点处理。另外,数字故事的图结构并不是固定不变的,用户可以根据叙事需求进行节点新增、删减、合并、并列等操作,同时可在每个节点定义代表叙事元素的图像、视频、动画、文本的组合,并选择叙事作品最终呈现的界面布局。这种设定主要考虑到在数字媒介环境下,分散在数据库中的叙事元素经过用户的选择可产生不同的序列和结构。每一次产生的故事都是线性的,数字叙事作品中可以隐藏多条线性叙事,每一条分支都可能经历完全不同的故事画面[40]。

(3)用户服务界面层。用户服务界面层的主要功能包括3个方面。第一,LAM 馆藏资源检索与结果反馈功能。该功能的实现主要依靠数字资源整合层的支持,基于本体概念模型的元数据语义描述可以有效实现LAM 跨机构数字资源的知识化检索,有利于用户快速、便捷地获取所需主题的叙事素材。同时,嵌入检索主题相关性测度算法,识别用户检索偏好以推送强关联性的叙事素材,为用户数字叙事提供更多可能性。第二,用户个人数字叙事作品的展示与呈现功能。用户在数字故事创作层编制的叙事作品将通过用户服务界面得以展示及呈现。用户可根据个人需要选择数字叙事作品的展现环境(如网络浏览器访问/智能手机客户端访问/多媒体显示器访问),以便于数字叙事作品的阅览和传播。第三,用户个人数字叙事作品的传播与共享功能。用户服务界面层将开设社交网络专区,为数字叙事参与者提供交流互动的平台。一方面以热门的推荐形式将特色专题数字故事推送给相关领域的研究者、业余爱好者,进一步发挥数字叙事作品的文化和社会价值;另一方面,以虚拟论坛的形式为不同知识领域、不同社会背景的用户提供知识交流(分享讲故事经验、领域知识,开展故事评价等)的平台,实现LAM环境下数字文化知识的动态循环与创新。

4 结语

DSD 馆藏利用模型的提出并非一纸空谈,其设计思路可以追溯到欧洲著名考古遗产获取项目T.Arc.H.N.A.(Towards Archaeological Heritage New Accessibility)。该项目旨在开发新的模型和工具以支持用户实现跨博物馆、档案馆的文化遗产数据个性化检索和利用。首先,T.Arc.H.N.A.项目运用CIDOC-CRM 本体概念模型对博物馆、档案馆内伊特鲁里亚文明的相关文化遗产数据进行本体语义描述,建立各类文化遗产数据模型(CH Data Model),存入文化遗产数据库管理系统(Database Management Systems,DBMS),以便于文化遗产数据的语义化检索和调用。其次,T.Arc.H.N.A.建立叙事引擎(Narration Engine),帮助历史学者、艺术学者、博物馆策展人结合领域专业知识,利用文化遗产数据创建叙事活动,制作蕴含领域知识和文化背景的数字叙事作品。最后,博物馆社会用户可以借助“虚拟羽翼”(Virtual Wings)——用户界面,实现对文化遗产叙事作品及相关元数据信息的个性化访问。诚如黛娜·阿奇立所言,数字叙事结合了两个世界,即数字视频、数字照片和数字艺术的“新世界”以及讲故事的“旧世界”最好的东西[41]。莱夫·曼诺维奇(Lev Manovich)也在《新媒体语言》中强调,在数字媒体时代,数据库并不会因为数字技术的优越性就能取代叙事的地位,数字媒体并不是以极端的方式摧毁过去,而是在数据库与叙事的相互影响和渗透中找寻自己的发展道路[42]。DSD馆藏利用模型正是对以上观念的理性思考和探索实践,以推动人类社会数字时代的叙事复兴,促进LAM 文化遗产的有效传播与知识创新。