芝加哥工业保护规划对珠三角城市工业用地区划探索的启示*

2021-05-10彭琪帜

李 昕,慕 蓉,彭琪帜

引言

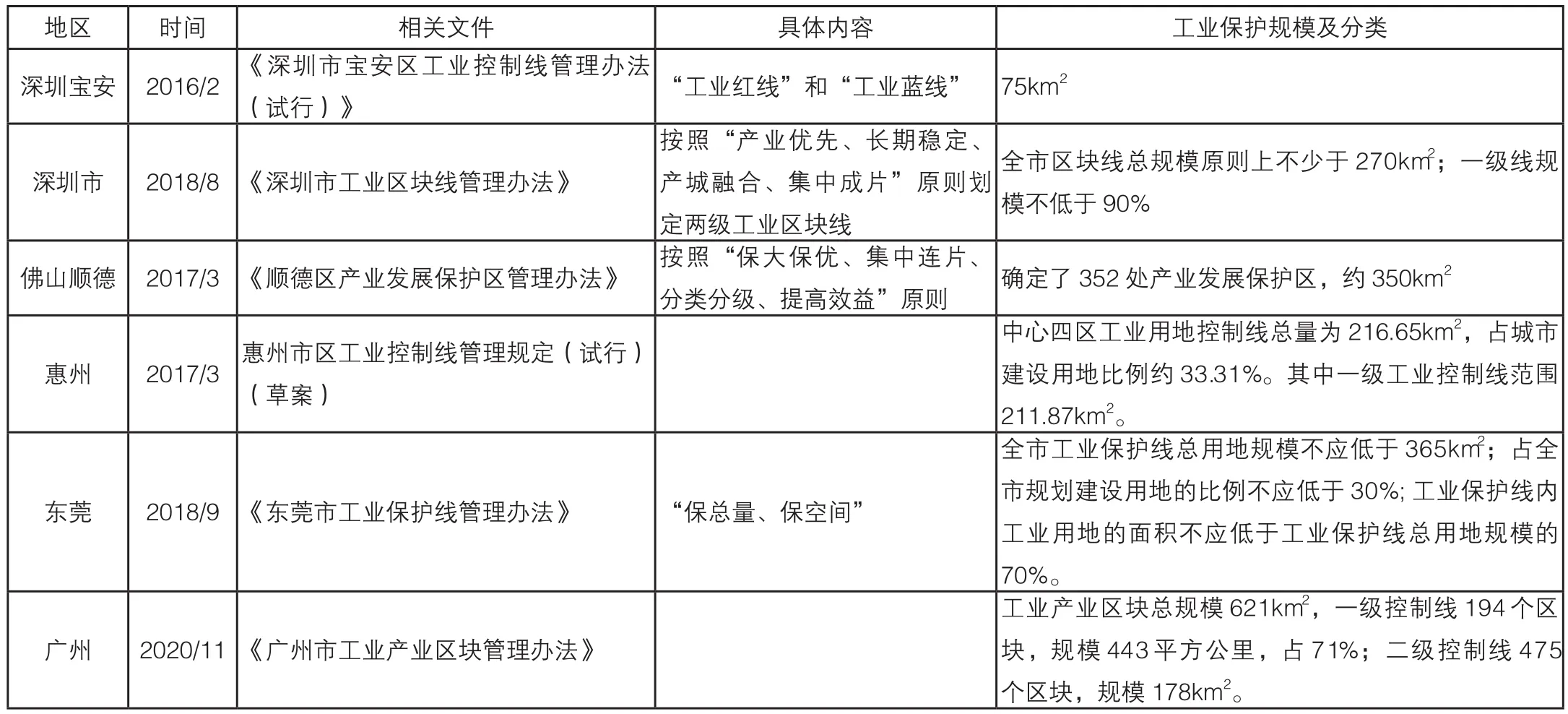

保障实体经济的产业空间是国土空间规划编制过程中优化建设用地结构布局的重要目标[1],近年来珠三角地区各城市纷纷在国土空间规划编制的同时,通过开展工业区块规划、划定工业控制线来保护现有工业用地存量、支持实体经济发展,响应国家建设制造业强国的目标。从深圳宝安区2016年划定的70平方公里工业红线及工业蓝线[2]开始,2017年《佛山市产业发展保护区划定》发布,2018年广东省出台政策明确提出“各地市要划设工业用地控制线或区块线,保障重点制造业项目用地”[3]。此后《东莞市工业保护线管理办法》(2018)、《惠州市区工业控制线划定及管理规定》(2018)及《广州市工业产业区块管理办法》(2020)等相继出台,工业区划划定成为珠三角地区国土空间规划的重要基础。

我国工业用地规划管理在实践上起始于产业集聚的需求,早在2009年上海市在“两规合一”工作中就规划了104个集中工业区块以巩固产业集聚优势,温州市在随后开始针对旧工业区块更新的不同路径进行规划实践。学术成果也多围绕国内已有实践集中在珠三角和上海地区展开,研究主题经历了从产业集聚到产业转型带来的工业区块再开发问题,针对当前工业用地粗放、土地产出不高、城市环境不佳等问题,结合具体城市在城市更新、用地置换、工业产业转型升级等问题上的处理方法进行研究。例如系统探讨广州市在工业用地的政策态度变迁和相应的经济社会背景[4];基于顺德经验的产业发展保护区理念研究[5];在制度变革和产权问题上探讨城市存量工业用地转型路径[6]。关于国外城市工业用地规划上,综合性分析多个工业城市转型规划与机制[7],也有详细介绍纽约滨水工业区在新都市制造业驱动下进行更新的经验[8]。

2015年国务院颁布了《中国制造2025》规划,提出“制造业是国民经济的主体”,大力推进我国实施制造强国战略计划,狠抓以制造业为基础的实际经济发展。和西方国家相比,我国工业化进程起步较晚,目前珠三角城市所面临的保护实体经济、留住城市制造业并推动产业转型升级等问题大多是西方国家在1950年代就经历过的。作为美国重要的工业城市,1980年代芝加哥为保护当地制造业就业、逆转城市人口流失,开始了近40年的以计划制造区和工业走廊规划为主的工业保护规划以及配套政策的实践。本文通过深入介绍芝加哥计划制造区及工业走廊的发展,分析其形成背景、政策特点及演变、配套政策及其实施成效,为珠三角城市工业用地管理规划体系的完善提供一定经验借鉴。

1 芝加哥工业保护规划的源起与发展

1.1 芝加哥去工业化发展的背景

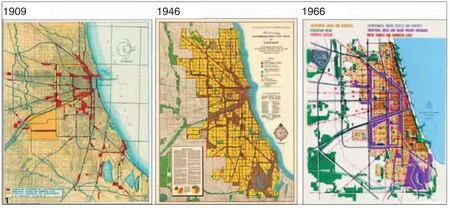

作为美国重要的制造业城市,20世纪上半叶的芝加哥因其发达的铁路网络、丰富的资源,成为美国重要的制造业中心,以钢铁、金属加工和机械制造为其核心产业。在此阶段,市场驱动的工业区紧邻城市中心布局[9]。工业用地规划上也顺应此特点,在1909年芝加哥城市规划中为现状工业用地旁预留了大量工业发展用地(图1)。1945年左右芝加哥制造业发展及其人口扩张达到顶峰,人口规模达到360万人,其中制造业就业人口达到约60万人(图2),工业用地和铁路交通用地占城市用地总规模的比重达14.5%,1946年城市规划又预留了5.1%新增用地给制造业发展带来的居住扩张和新产业引入。

但是,由于战后美国经济政策的影响,以及新技术和全球化的发展,企业逐渐向用地和设备成本更低的郊区甚至海外迁移,芝加哥工业开始出现明显的去中心化特征。制造业就业人口逐年萎缩,至1980年代制造业就业人口流失了近一半。芝加哥著名的联合货运码头(Union Stock Yard)由于制造业相关物流大量减少,于1971年关闭。而芝加哥的规划政策也向商业发展转变,规划促进市中心的服务业发展、支持企业迁移、加快城市环境建设,截止到1966年已有11平方英里的工业用地被更新再开发为其他类型的建设用地,规划又增加了7平方英里的工业改造规模,当时服务业、住宅及房地产业是芝加哥城市发展的重心,1962~1977年间芝加哥市中心办公类型建筑面积增加了33平方英里。直到1983年,芝加哥地方政府和规划重点仍在市中心的城市建设上。此时制造业产业及就业危机已十分紧迫[9],由此引了发严重的城市人口收缩问题,经济凋零。1979年到1989年的十年间,芝加哥制造业就业总量下降了36%[10],城市总人口也由鼎盛期的360万人下降到不足280万人。

1.2 自下而上推动计划制造区建立

20世纪80年代,芝加哥制造业的发展面临多方压力和阻碍:第一,制造业去中心化的程度持续加深;第二,市中心的复兴刺激了工业区周边的居住需求,进一步加快城市更新中住宅和商业对工业区的侵蚀;第三,政策制定者更偏好城市发展服务业、住宅和房地产等第三产业。1977到1984年间,仅因为loft公寓的开发芝加哥就失去了7000个制造业岗位。由此产生的大量人口失业造成政治不稳定的局面。以芝加哥金工协会为代表的多个社区组织1)联合发起集会运动,要求满足工人阶级就业需求、制定保护和刺激工业发展的长期政策、呼吁城市发展惠及当地居民。1983年美国首位非裔市长登上历史舞台,哈罗德·华盛顿(Harold Washington)当选芝加哥市长,其竞选重点就是支持地方运动、推进社区导向的经济发展,由此计划制造区的建立被正式提上日程[12]。经过了长达5年的反复争论,1988年芝加哥首个PMD在克莱伯恩走廊(Clybourn Corridor)建立,其位于靠近码头的市中心,是商业住宅开发与制造业保护之间的冲突最为激烈的地方。

图2 芝加哥制造业就业人口变化(1899-2015) (Wiliiams Sander, William Testa, 2016[11])

计划制造区的出现标志着芝加哥工业保护规划的开始。根据《芝加哥区划和土地利用条例》规定,计划制造区(Planning Manufacturing District, 下文称PMD)是连续5英亩或以上的区域,禁止住宅开发及其他特定用途。PMD是芝加哥在区划体系(Zoning)中的一项政策创新[13],划定区域内的土地用途大都被限制在制造业或其他生产性导向用途,严格限制工业用地的用途变更。其设立目的多元:①保护城市工业基础;②基于市民福祉维持多样化的经济生态;③对于尺度合适、区位优良的工业用地,通过PMD的划定强化其工业发展;④通过提供稳定的、可预期的工业环境,鼓励工业投资、工业现代化和工业扩展;⑤最终促进城市工业就业机会的增长、维持城市活力。

PMD一般分为核心区和缓冲区,前者对土地利用和用途变更的限制十分严苛,后者则更开放多元,允许办公、商业等功能的兼容。根据《克莱伯恩工业走廊计划制造区条例规定》,不论是核心区还是缓冲区,PMD全部范围内禁止一切居住用途。克莱伯恩PMD总面积为115英亩,由31英亩核心区与55英亩缓冲区及其他土地构成,核心区土地仅允许进行制造业或与制造关联的工业活动,缓冲区土地则允许多项兼容,将核心区与东北部的住宅商业聚集空间分隔开。克莱伯恩PMD中25%的土地为公共铁路交通用地,其余为私人土地。

1.3 自上而下政府引导PMD扩大

克莱伯恩PMD经过几年的发展取得显著成果,本地经济就业发展协会的一篇就PMD实施效果的评估报告,证明了PMD能在就业、税收等多个方面起到积极有效的作用2),并预测鹅岛PMD的建立能够增加4200个就业岗位、每年增加4000万美元地方税收[14]。基于此,原本对PMD持保守态度的新任市长小戴利3)对待工业保护的态度开始转变,并在任期内大力推动PMD和工业走廊的建设[9]。自1988年至2007年间,15个PMD陆续建立起来,其中5个集中在城市主干道90和94号公路两侧,11个集中在市中心(图3)。

从选址特点和划定目标上,15个PMD的建立可分为两个阶段:

第一阶段(1988~1990年):利用区划工具进行产业保护的工具刚开始被使用,PMD多设立于产业保护和地产发展矛盾尖锐的地区,基于同样的社区产业保护冲动、自下而上地推动建立了前三个PMD,其规模适中,在115~170英亩之间。

第二阶段(1998~2005年):金西走廊PMD的建立标志着政府秉承更积极的态度推动PMD出台。当时保护性工业区划成为政府重要的经济发展政策,其划定目标也从最初的保护制造业基础转变为积极为工业发展预留空间。后11个PMD建立于2004~2007年,其中10个集中2004~2005一年内出台,其政策力度可见一斑,且规模较大。但是与第一阶段PMD不同,后11个PMD内工业保护的本地需求并不明显,有的PMD内并不以制造业为主,例如2005年建立的皮尔森PMD其制造业就业人数只占总就业规模的27.5%,而这个数值在所有PMD的平均值为51.3%4)。但是,严格的用地管制却造成PMD内企业发展和创新受到限制,质疑和反对的声音一直没有消失。

2 工业保护规划的扩大与发展

2.1 基于PMD的工业走廊规划

芝加哥工业发展底蕴深厚、历史悠久。工业制造业企业在一些沿河或沿铁路线的区域内聚集,自然形成走廊状工业区,最早可追溯到1865年形成的Stockyards工业走廊[15]。经历了工业黄金时代和战后持续衰退后,政府为了进一步保护工业,开始在PMD基础上主动规划工业走廊(Industrial Corridor)。1992年第一个北支工业走廊(North Branch)规划出台,在克莱伯恩走廊、埃尔斯顿走廊和鹅岛等三个PMD范围基础上扩展而来。

图3 芝加哥计划制造区分布图

图4 芝加哥计划制造区及工业走廊分布

图5 芝加哥都市制造业变化(1900-2013)

图6 芝加哥城市人口规模变化(1900-2019)

工业走廊是包括PMD以及周边相邻的大规模工业活动聚集区,它集中了城市除中央商务区之外的绝大多数就业。除了PMD的区划手段,工业走廊的划定综合考虑了制造业集群、区域的交通和基础设施利用情况及对区域发展潜力的评估,为工业提供便捷交通和物流及完善的基础设施。工业走廊内任何土地用途变更都需要市议会和规划委员会审查。

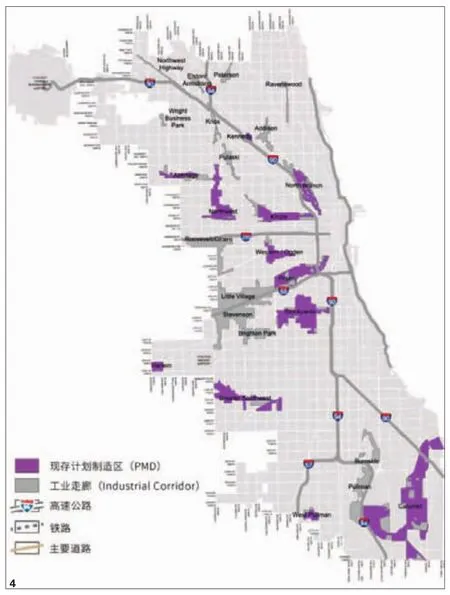

截至2017年芝加哥共规划26个工业走廊,占了芝加哥所有规划工业用地的2/3,全市土地的12%[16],包括全部15个PMD(图4)。与PMD相比,工业走廊在保护制造业、促进就业的目的上是一致的,PMD为工业走廊内的工业用地提供了明确限制的、额外的、有法律效力的保护。而工业走廊更像是一个集合了多种不同工业保护手段的区域,除了PMD区划手段,大部分工业走廊内含有税收增额融资制度5)等促进工商业发展的土地价值捕获政策,同时配备以工业走廊基金(Industrial Corridor System Fund)等财税项目,以降低工业用地减少的影响等。由此芝加哥形成了涵盖区划、用地、基础设施、税收策略等多元内容的工业保护规划系统。

2.2 工业保护规划的政策成效

① 1980~2000年:PMD对制造业就业短期刺激强,提升城市整体就业吸引力

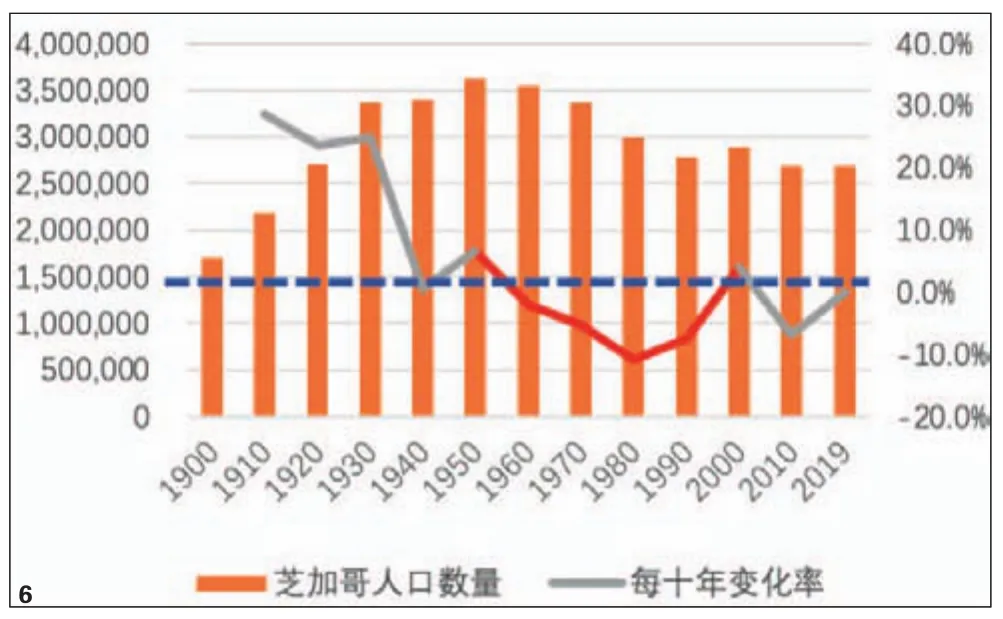

芝加哥工业保护规划的相继实施使得部分PMD内的工业和相关就业的确在短期内呈现出可喜的活力,1991~1995年芝加哥大都市区制造业就业人口增加了2.2%,但其后10年制造业就业规模持续波动下滑,制造业占总就业规模的比例也一路下滑(图5),由1980年代的35%降低到不足20%。但是以PMD为代表的工业复兴计划的对城市整体就业吸引力有所改善,从1950年代开始持续了近40年的芝加哥城市人口负增长态势逐渐得到缓解,1990~2000年城市人口净增了11.3万,增长率达4.1%(图6)。

② 2000年之后:PMD保证整体就业规模稳定、先进制造业得到显著提升

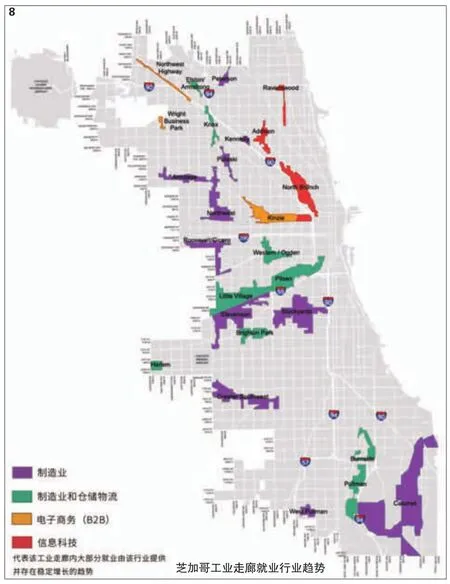

根据2013年《计划制造区现代化报告》数据显示,PMD设置明显改善了工业走廊的整体就业环境,尤其对先进制造业的发展集聚效果显著。2002~2013年所有工业走廊内的就业规模缩小3.5%,其中没有PMD的工业走廊就业规模损失了1/5,而具有工业保护区划的工业走廊的整体就业规模得到6.5%的提升(图7)。尤其是先进制造业和制造业相关的电子科技等新兴产业的就业规模提升显著,后者幅度达到69.7%。以重工业为主的传统制造业就业规模还是出现26%的负增长,虽然相比没有PMD的工业走廊其制造业损失幅度少2~3个百分点,但结构性去工业化的影响巨大。

但也有文献提到,PMD内部分就业量有所增加的行业例如运输、仓储和行政服务,增加的大多是临时职位。从全市行业情况看,PMD内的平均薪资、居民收入都低于全市中位数[9]。由此PMD由于其对土地用途的限制一直成为政策争议的焦点:一方面人们认为经济发展已经由资源导向转变为人才导向,不应该紧抓着土地不放,另一方面对工业用地的保护降低了街区内的活力,最重要的是,先进制造业本身需要更多样化、更开放的城市空间,其发展也会带动周边包括房地产、零售、酒店娱乐等其他非工业产业发展。限制颇多的土地利用区划、持续下降的制造业人口及对创新和多样化的需求,令社区和企业层面呼吁更灵活的工业用地规划。

3 工业走廊现代化

3.1 工业走廊现代化的背景

2010年后美国制造业出现回流趋势,生产模式和产业驱动力已经与30年前截然不同。美国联邦政府6)和地方政府7)都出台了一系列法案和政策促进工业、特别是先进制造业的发展,希望由此带动技术创新、城市经济创新,通过提高对高素质劳动力的吸引力增强城市活力。而芝加哥更早感受到这一股浪潮的影响。2005年开始芝加哥又经历了一次去工业化浪潮,这次是以制造业内部结构调整为特征的结构性去工业化,先进制造业的发展成为政策制订鼓励的方向,传统制造业发展的空间又一次被挤压。由于缺乏特色产业8),面对当代工业现代化和先进制造业发展的浪潮,结构性去工业化的影响对于芝加哥这样的大城市尤为明显。2000~2010年10年间芝加哥大都市区(MSA)流失了36.5%的制造业岗位,由此引发城市人口从290万又一次下滑到270万人9)。

工业走廊内部的产业结构也发生根本性改变,制造业相关的商贸服务或信息技术支撑下的新兴电子产业代替传统制造业成为多个工业走廊的支柱性产业,尤其是在最初建立PMD的北支、Ravenswood、Kinzie等工业走廊,而制造业服务相关的物流仓储产业也逐步在Pilsen、Little Village工业走廊占据主导地位(图8)。

各类高附加值产业在工业走廊的入驻令租金飞涨,2016年芝加哥具有百年历史的老牌制造商Finkl钢铁厂迁出克莱伯恩PMD、搬至租金更为优厚的城市南部,成为工业保护区划变革的最终推动力。在呼吁PMD放松土地用途管制和对先进制造业发展多方激励措施的背景下,2016年芝加哥规划与发展部(Department of Planning and Development, DPD)在伊曼纽尔市长10)的带领下启动了工业走廊现代化计划(Industrial Corridor Modernization Initiative)。

3.2 作为综合性发展规划的工业走廊现代化

工业走廊现代化计划的主干是结合社区发展目标、市场数据、基础设施评估、财税计划等信息对土地利用政策进行调整和完善,尤其是让具有PMD的工业走廊通过调整取消一些PMD限制,由此释放相关工业用地潜力,改善与工业生产有关的公共运输系统和基础设施,由此推进先进制造业和高新技术导向产业发展,从而促进就业并拉动需求。2017年拥有最大劳动力市场的的北支工业走廊率先发布其工业现代化框架。经过对克莱伯恩PMD的调整,2019年在Finkl原址上的名为林肯公园(Lincoln Yards)的综合体开发项目获得批准,整个项目价值13亿美元[18]。截至2020年,共有北支、Kinzie、Ravenswood和Little Village等四个工业走廊发布其现代化框架,前两个包括PMD范围[19]。

图7 芝加哥工业走廊就业结构变化(2002-2011)

图8 芝加哥工业走廊就业结构变化(2002-2014)

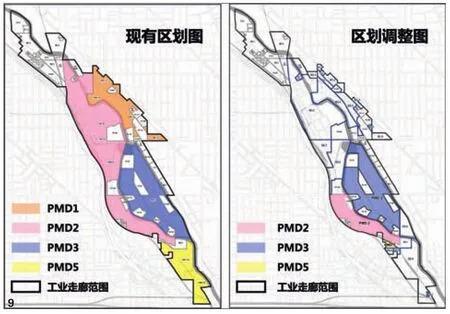

图9 北支工业走廊现代化PMD调整图

在目标上和内容上工业走廊现代化规划是一种综合性的发展规划:

① 规划目标上更加综合多元。例如北支提出从经济到城市空间等三个现代化目标:扩大北支经济和就业中心的地位;提供便捷的、多样的交通方式;利用和改进现有的自然资源和建成环境,提升开放空间质量。而在Kinzie计划中还鼓励以最高效、最可持续的方式充分利用现有工业遗产建筑、以保留片区特征[17]。

② PMD调整方式更多样。根据实际产业发展和就业需求的情况进行PMD调整是工业走廊现代化的首要内容。例如北支现代化计划中将原有4个PMD,取消其中的PMD1、大幅缩小PMD2和PMD5的面积、对PMD3的范围也做了微调。北支760英亩范围内原PMD用地620英亩被削减了60%[20](图9)。而Kinzie工业走廊则并未缩减PMD规模,而是调整了PMD范围内核心区和缓冲区的位置及边界,令原来位于西部的缓冲区布局在东部,更加临近城市新兴商业中心富尔顿市场(Fulton Market),由此容纳更多的办公零售商业和餐饮服务。

③ 规划实施策略上更综合多元。例如《北支工业现代化框架》关注重点在减少PMD限制范围、增加开放空间、提升交通多样性与可达性以及对走廊内建筑新建、改建及保护提出设计指引。针对这些目标,根据多样化发展目标,推出了综合实施策略:

(1)产业策略:在许可的区域内可进行混合开发,以提供经济适用房和开放空间;促进商业扩张到其他工业走廊;整体设计城市环境,吸引先进制造业企业;鼓励芝加哥河沿岸公共空间构建;促进信息科技、制造业、批发业就业增长。

(2)交通策略:改造现有道路提升流通性;增强走廊内公交服务能力;改善慢性交通连接性;发展多交通方式联运。

(3)公共空间策略:整合考虑不同年龄和类型人群;改善跨河慢行交通路径;新建北支铁路系统并与现有铁路连接;修复生物栖息地;新建至少10英亩公共活动场所;鼓励社区组织和文化机构参与沿河开放空间建设[20]。

(4)财政支持策略:首先创建工业走廊基金(Industrial Corridor System Fund),基金通过对前PMD内工业转化为非工业的建设项目进行收费,用来支持工业走廊其他部分发展,例如修复建筑与环境、建设基础设施。鉴于北支的发展目标,目前基金的帮助范围并不包括北支,仅在北支内收费[21]。其次将邻里机会奖励制度(Neighborhood Opportunity Bonus System)适用范围扩大到北支南区,在服务不足的社区鼓励商业发展[22]。最后创立北支工业走廊奖励制度(North Branch Corridor Bonus System),根据项目容积率进行收费,其中70%用于建设走廊内公共环境,并入工业走廊基金内[23]。

4 对珠三角城市工业区划探索的启示

芝加哥工业保护规划经过三十多年的成熟完善,从单纯的区划保护工具、发展到配合基础设施建设和税收策略等多元内容的工业廊道规划,最终发展到城市文化保育、空间营造等目标和内容更为多元的综合性发展规划,其实施策略也更为丰富。对照珠三角城市近年进行的相关工业区块规划(表1),提出以下政策借鉴。

4.1 工业保护区划的编制应循序渐进、合理推进

工业保护规划的核心环节是保护范围的划定,在充分考虑产业发展现状、土地产出效率和市场需求等基础上,将有产业发展保护价值的土地纳入范围,但整个过程需要循序渐进、“量力而行”,切忌一刀切。芝加哥15个PMD规划的出台历经17年,每个区划的出台都经过充分的讨论,尤其后期的规划是在前期PMD实施效果充分评估2)基础之上才陆续出台的。反观珠三角城市的工业保护规划,第一规模大,一出台动辄上百平方公里,规划对现状产业发展情况是否充分考虑难免令人质疑;其二一刀切,各市一级保护比例普遍在70%以上,惠州市一级工业控制线占比竟高达97.8%。而《广州市工业产业区块管理办法》则规定“各区纳入工业产业区块的规划工业用地面积占全区规划工业用地面积比例原则上不少于80%”,全然不顾各区在国土空间规划中生态涵养区或城市发展区的差异定位。这样一次性、大规模、一刀切的规划出台给规划本身的合理性、政策可行性、政策影响评估等各方面都造成难度。

表1 珠三角城市工业用地保护规划相关信息

另外制造业在珠三角占比颇具规模,例如东莞工业用地占城乡建设用地比例达到49%,低端村级工业园的升级转型是城市面临的大问题。而前期产业用地的粗放开发和目前工业保护导向的粗放规划,使得控制线内的工业用地既有清退转型需要,又有增量扩张的目标。因此在工业区块线的划入及管控上,出现了尴尬的即保护又清退的局面。

4.2 工业保护区划的原则是在保护而非保量

芝加哥计划制造区的发展经历了自下而上社区推动到自上而下政府引导的转变,虽然在20世纪50年代到21世纪初的政治生态深刻影响了城市工业保护规划的发展11),但自始至终社区需求、市场动力才是计划制造区得以实现并维系的基础。最初几个PMD的划定,就是在制造业与房地产业冲突最严重的地方划区保护制造业。此后PMD的划定脱离了保护需求的迫切性,转向满足政府意向大规模保存预留产业用地,范围内一些没有保护需求的用地被PMD限制了发展,这正是PMD被批评的重点,也是因为违背了市场需求。

目前珠三角各市进行的工业保护规划纷纷把“保总量”作为规划原则,虽然发展制造强国、保存实体经济需要基本空间,但单一指标导向的规划对市场需求的忽视显而易见,而市场力量在城市工业区改造、城市更新项目中是完全不可或缺的。

4.3 工业保护区划的实施需要综合配套

一方面,工业保护规划不能只停留在划定工业控制线、单纯保量的层面,对工业转型升级所需的各类配套支持需要及时跟上,例如基础设施建设、各类科技创新政策、税收优惠等等。芝加哥工业保护规划包括规划框架、土地区划、基础设施和交通配套、税收优惠及基金支持等各类综合性内容。珠三角各城市在工业区块线划定上,基本将相关产业用地及发展备用地划入,但更近一步的税收优惠、企业发展支持等,往往仅限制于一些较高等级开发区或新区,不能对划入工业控制线的所有工业用地适用,那么不可避免的工业控制线的划定会对后续工业用地更新的产业导入、投资吸引造成困难。

另一方面,工业保护规划需要完善的法律制度和管理机制保障其有效性。芝加哥工业保护规划的实施保障主要体现在两个方面,一是将PMD纳入正式区划,具有法律效力并严格限制变更;二是将全市的工业保护区组织为26个工业走廊,每个工业走廊是个相对独立的管理机构,拥有编制规划框架等权利。法律地位上,珠三角各城市的工业控制线没有明确的法律地位,尽管在文本上强调了“保护”,但从变更程序上看,法律效力是明显弱于控规的[24]。在管理机构上,深圳市工业区块线由区政府管理,广州市工业产业区块则由广州市工信局、规自局、发改委、空港委等多个部门共同管理,顺德则成立了“产业发展保护区建设专责组办公室”,管理机制差异巨大、效果也参差不齐。

总结来看,珠三角城市工业保护区划需要首先在充分考虑市场动力的原则下,避免指标驱动型规划、循序渐进、合理推进,通过完善法律制度及设立区域级的专门管辖机构,出台基础设施、税收金融等综合配套政策保障其实施,并促进各个工业区块的个性化、高质量发展。

图、表来源

图1:参考文献[9]; 图2:参考文献[11];

图3:参考文献[19]; 图4:参考文献[16];

图5:参考文献[11]; 图6、7:作者绘制;

图8:参考文献[17]; 图9:参考文献[20];

表1:作者绘制。

注释

1)这样的危机中,首先出现的是一系列工业发展组织和地方工业保护策略。其中包括成立专门行业促进组织以加强产业聚集、支持劳动力市场发展,例如芝加哥金工协会。这些策略和组织都不是市政府层面的,它们大多集中在迫切需要进行工业保护的社区。

2)评估PMD实施效果的文件名称为《Keeping Jobs for Chicago‘s Future》。

3)1987年华盛顿市长因突发疾病在任期逝世,小戴利市长上台。

4)数据出自2013年出版的一份由商业机构撰写的《计划制造区现代化报告》中,是根据2002年PMD所在全部工业走廊的就业数据计算而得。

5)税收增额融资制度(Tax Increment Financing, TIF)指政府在衰退地区进行基础设施投资,促进当地发展。当地开发成功、房地产价值提升后,以增税的方式回收先前投入的公共资金。但有研究表明,对于芝加哥工业用地而言,TIF并不能起到提升价值的作用。

6)联邦政府层面,奥巴马政府推出“先进制造业伙伴关系计划”(Advanced Manufacturing Partnership, AMP),旨在保证美国制造能力及行业安全,推进先进材料、机器人技术、节能生产技术等高新产业技术发展。

7)芝加哥市政府层面,2011年发布《芝加哥可持续工业》及2013年的第二阶段计划《芝加哥可持续工业:制造业计划》。明确了支持工业增长的四个策略:①地理优势最大化,突出土地使用政策的作用;②充分利用当地物流网络,改善公路货运、港口和内河运输;③基础设施效用最大化;④推动政府、制造企业、技术人员和教育者在工业上的协作。

8)相比较以生物科技为主导产业的波士顿,以及其他拥有其独特产业类型和生态定位的城市相比,芝加哥显得“普通”。

9)数据来源:https://fred.stlouisfed.org/series/SMU171698030000 00001A。

10)伊曼纽尔市长2011年当选,接任小戴利市长,是工业走廊现代化的主要推动者。

11)戴利(Richard J. Daley)从1955年任芝加哥市长到1976年去世,一直将发展的重点放在市中心建设,忽视工业甚至鼓励工业外迁,他认为工业就应该出现在郊区。其后华盛顿市长从 1983年到1988年在任,他支持PMD的建立并积极提供协助,但是华盛顿于任期突发疾病去世,代理市长对PMD并不感兴趣,1990年鹅岛PMD建立后制度推进出现停滞。