康熙《御制律吕正义》乐律制终解

2021-05-10郑荣达

郑荣达

康熙钦定的《御制律吕正义》,是清代一部论述乐律理论的重要专著。自二十世纪初以来,对于这部文献中有关乐律理论部分的解读和研究结果是言人人殊,主要分歧突出在律制的结构和属性方面。有的认为它是“十四平均律”;有的认为“阳七律、阴七律”是“七平均律”结构;也有根据它乐学方面混乱的音律名称关系等问题,给于了全盘否定。康熙《御制律吕正义》中的十四律理论的存在,对清代乐学理论和后期应用上的影响比较大。从对以往应用康熙乐律理论于《钦定诗经乐谱》的分析研究来看,确是存在比较严重的问题。这是因《御制律吕正义》的宫调题解表述上存在的问题,还是制定《钦定诗经乐谱》的凡例与度曲上存在的问题,还是因为都把康熙的十四律当作“律制”去应用和研究的结果,看来还需要我们更深入去探索。康熙钦定的“律制”到底是十四律,还是另有所指,正是本文要进一步探讨的重点。本文根据以往对清代中晚期“乐学”层面存在的宫调律结构和不同名称的问题,将经梳理分析作出全面的解读。

依十四宫律为“律制”的误判

本文将依著名音乐学家杨荫浏先生对康熙《御制律吕正义》(以下简称为《律吕正义》)的评价,作为切入点展开讨论。杨先生曾经在《中国音乐史稿》中首先对康熙《律吕正义》的“间尝截竹为管,详审其音。黄钟之半律,不与黄钟合,而合黄钟者,为太簇之半律,则倍半相应之说,在弦音而非管音也明矣”①[清]康熙:《御制律吕正义》上编卷一,中国台北:台湾商务印书馆1986年版,景印《文渊阁四库全书》第215册,第18页。一说,提出了尖锐的批评。他认为“这种纯粹出于个人空想的律制,其本身是紊乱无序,与人民音乐实践毫无关系”②杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(下册),北京:人民音乐出版社1981年版,第1013页。。

所谓“空想”,就是“黄钟之半律,不与黄钟合,而合黄钟者,为太簇之半律”一说,没有科学依据,也看不到他实验的经历。实际只是为把二个“变律”,直接将其扮作“正律”,插入“正声律”列中来寻找一个借口而已。③郑荣达:《康熙三分损益十四律解》,载于郑荣达:《声律乐调别论》,上海:上海音乐学院出版社2017 年版,第254 页。杨先生批评康熙的这段“倍半相应之说,在弦音而非管音也明矣”说词,也正直接揭穿了康熙用异径管的理由,掩盖了在十二律列中安插二个变律的真相。

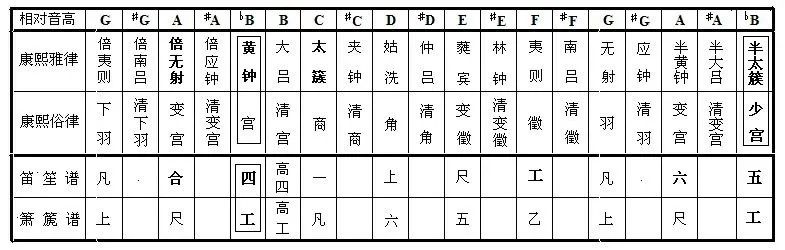

杨先生批评康熙律的“紊乱无序”,除以上的一些因素外,还应该包括同律八度律名称谓上的变更。从表1 纵向同律八度的律位可见,其称谓全部都是与我们传统的概念是完全错位的。这样错位的八度律名在文献中表述时,读者何以能轻易厘清它们相互的音程关系。所以,杨先生的批评,并非无的放矢。

《律吕正义》说:

如黄钟立宫,则倍夷则立下羽之位以主调,倍无射、正蕤宾当二变之位,不起调;正夷则立徵位,也不起调。……如大吕立宫,则倍南吕立下羽之位以主调,倍应钟、正林钟当二变之位,不起调;正南吕立徵位,也不起调。④[清]康熙:《御制律吕正义》上编卷二,景印《文渊阁四库全书》第215册,第65页。

这段乐学理论阐述,不知有几位业内学者能看懂?你一定认为这是什么无厘头理论,说的都是外行话。这可是康熙钦定的核心理论部分。其根源是,他为了说明管律“黄钟”的同律八度,应是“半太簇”而非“半黄钟”,把“变律林钟”和“变律半黄钟”易名为正律名,把正律林钟后面的律名都推后改一至二律名的结果。你只有用笔者以下经梳理后制作的同律八度异名及其音高对照这些术语后,再去阅读原文才能真正了解《律吕正义》都在说些什么(见表1)。

表1 同律八度异名表

用今传统的理论表述,以上文献应正确解读为:“黄钟立宫(B宫),则倍南吕立下羽之位以主调(G 羽)……正林钟立徵位(F 徵),也不起调;……大吕立宫(B 宫),则倍无射立下羽之位以主调(G羽)……正夷则立徵位(F徵),也不起调。”

这段解读,如用表1 所列康熙设计的律名关系,再去对照笔者正确的解读内容,同样也会感到茫然的。

以上阐述中涉及到的律数问题,还是容易厘清的,《律吕正义》文中还有十四弦律详细律值记载。笔者以往的研究基本也已论证过,康熙钦定的十四律,是采用三分损益法产生的,并全处于同五度链上的律结构关系,这似乎已可闭门落闩。⑤郑荣达:《康熙三分损益十四律解》,载于郑荣达:《声律乐调别论》,第244—262页。但根据笔者对康熙钦定的“阳律、阴吕”理论的研究结果表明,除以上问题外,更为严重的问题主要出在该十四律在音乐实践的后期应用上。

《钦定诗经乐谱》(以下简称为《诗经乐谱》)是《律吕正义》成文后,应用康熙十四律组成的“阳律”“阴吕”理论所开展创作的音乐曲谱。经对其音乐形态梳理、分析发现,仅乐学层面已有不少乐谱在音阶结构形态方面,有羽、角处于大三度及宫、角处于小三度等音阶结构上倒置的常识性错误。经统计在十四个宫均的音阶形态结构中,有近半数以上的乐曲存在着羽、角为大三度及宫、角为的小三度以及小二度为大二度,大二度为小二度等这类结构性的错误。据分析,在《诗经乐谱》的311 首乐曲中,将有178 首乐曲的音乐,应用的音阶形态已是面目全非,由此部分理想的音乐也就荡然无存。也表明后来的武英殿、乐部等奉敕修纂者们,存在有不作为之处,没有从律学和乐学层面,去仔细分析认证宫调的律结构是否在应用上合理匹配。⑥郑荣达:《康熙“阳律阴吕”的理论与应用》,《音乐研究》2021年第2期,第83—99页。

《诗经乐谱》存在的问题,显然是出在给《诗经》重新度曲者这方面,即之后的乐部乐官与参与的几代皇子们,错误地理解康熙设计的阳七律、阴七吕之十四宫律,就是乐器所需要的“律制”内容。更以为阳七律与阴七吕的各七个宫均,只限于使用各自宫律所在的七律,才会形成以上近一半多的乐曲,出现音程关系紊乱现象。稍有俗乐调常识的人都清楚,七宫均至少需要11个律才能周延诸调乐律的需要,当时乐部竟然仅用7个律来给阳律所有七宫均的调度曲。

这正是修纂者们,只根据该《凡例》中每个宫调的题解,仅从乐学的层面机械地去度曲,没有认清所做乐曲是否符合主观需要的曲调型,这是完全把十四宫律当成“律制”来使用的后果。⑦郑荣达:《康熙“阳律阴吕”的理论与应用》,第83—99页。由此看来,《诗经乐谱》是一部从来没有完整演奏实践过的音乐作品,否则有如此多的音阶结构方面问题,早该被后人所发现。

《诗经乐谱》中存在的这类问题比较复杂,仅从乐学的角度去探索,是很难找到它问题的症结。正是因为他们把康熙主张的三分损益十四律当作“律制”,才会出现音阶中音程结构紊乱的问题。现在看来,康熙钦定的十四律理论,主要是仅从乐学层面表述了这三分损益十四宫律中每个“宫声”之间的乐律结构关系,并没有包含“律制”方面的全部内容。

阳阴五十六调的架构

《律吕正义》所提供的各个宫调题解列表,同时也反映了每个宫均内可用四种调的形式,这对我们重新认识和评价康熙乐律理论的真实意图会有所帮助。(见表2,黄钟、大吕二宫均中下层“起调”一栏。⑧[清]康熙:《御制律吕正义》上编卷二,景印《文渊阁四库全书》第215册,第66页。文中所出现同律八度采用异律名的部分,需要参考表1对照解读,下同。)

表2 黄钟、大吕二宫均“起调”表

康熙在文中强调每一个宫均内,可设四个“起调”的调,即羽主调、宫调、商调、角调(见表2底层所列)。根据古代传统的宫调理论,一个宫均内除变宫、变徵声不可为调外,宫、商、角、徵、羽五声都可以为调。然而从康熙钦定的宫均内不设“徵调”一举看,完全是依从了唐、宋以来俗乐宫调的乐制。

虽然《诗经乐谱》的音乐创作,是完全根据《律吕正义》的每个宫调的题解列表内容而展开的,但从《诗经乐谱》乐学层面分析看,乐曲仅用一种羽声起调,与康熙钦定的“起调”说大相径庭。

表2 中明确表示羽、宫、商、角音都可以“起调”,但没有明确是否可以依这些“调”来“毕曲”。文中的“下羽主调为上字调”一说,让《诗经乐谱》的作者可能理解为“上字调”作为“工尺七调”之一,是没有调式概念的,仅执行按“下羽主调”度曲即可。据对《诗经乐谱》的300 多首乐曲分析发现,每首乐曲全部都以下羽音为煞声,全部度为“羽调”。这与《律吕正义》“一均四调,七均二十八调。合清、浊之一十四均,则为五十六调”⑨[清]康熙:《御制律吕正义》上编卷二,景印《文渊阁四库全书》第215册,第64页。一说,是背道而驰的。

阳律、阴吕构成的浊、清二律均,合十四宫均。阳律七宫均有二十八调,阴吕七宫均也有二十八调。《律吕正义》中这十四宫均,共有五十六个互不重名并有专用称谓的调名(见表3)。可《诗经乐谱》的300 多首乐曲,只体现了十四宫均下的十四个调,与康熙所说应有五十六个调相趋甚远。《诗经乐谱》创作出如此单调的音乐,以及大小音程的反置等重要的失误,是这些乐曲没有在后世得到广泛流传,也在情理之中。

今将《律吕正义》卷二中,所列十四宫均题表中“起调”栏所列调名,按阳律、阴吕不同属性分别列表如下(见表3⑩[清]康熙:《御制律吕正义》上编卷二,景印《文渊阁四库全书》第215册,第66—70页。):

表3 阳律二十八调

表3 阴吕二十八调中之第一列中,律名“大吕清宫”,前为雅律名称谓,后为俗律名称谓,都是律名。它们之间虽称谓不同,实际为同律异名。律名“大吕清宫”前面的“清宫”为俗律名,横向后面的“清宫”却是宫调名,二者地位不同,不能混为一谈的。表3 中所列康熙的新宫调名,均可从《律吕正义》十四宫均的“题解”列表或从《诗经乐谱》的众乐谱中均可查对到。从所有“题解”中也不难发现,它们雅律名与俗律名是始终捆绑一起使用的。

阴吕二十八调

表3 中所列五十六个宫调名,是按一定规律来命名的。所有的调名,都是依“俗律名”为前缀形成的律调名,均属“为调”称谓。如“阴吕”所列二十八个宫调中,第三行“仲吕、清角”宫均下的四调为:清宫调、清角宫、清角商、南吕角(清角角)。用“清角”为前缀构成的“清角角”调,由于不顺口而用雅律名改称谓“南吕角”,因该仲吕宫均下的角调位,正在雅律的“南吕”律位下,故称“南吕角”;又如阳律所列二十八个宫调中,“太簇、商声”宫均下的四调为:变宫调、商宫、姑洗商(商商)、商角。太簇为宫,商调位在姑洗律位下,故改称谓“姑洗商”,不叫“商商”。其它十二个宫均的调名依此类推。

康熙把传统的俗乐(阳律)二十八调和中管(阴吕)二十八调的调名,全部改为表3 中的调名。所改的五十六个调名,没有一个调名重复的。无论表3 中横向或纵向的调名之间在称谓上有一定规律,并完全改为“律调名”。故他调名中的宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫或清宫、清商、清角、清变徵、清徵、清羽、清变宫等,都是“俗律调名”,并非为音阶名。

唯有表3 中的正羽调、变宫调、宫调、商调、角调、变徵调、徵调以及清羽调、清变宫调、清宫调、清商调、清角调、清变徵调、清徵调等十四个“主调”的称谓,与一般宫调名称的概念和调式属性完全不搭界,容易误读,因为它们完全是“羽调式”的属性。但识别它是否羽调的唯一判断是,它的后缀都有一个“调”字,康熙正是采纳了俗乐二十八调中羽调式名称后缀都为“调”的区分法。

康熙为什么要如此费尽笔墨修改已经应用了千年的,已是约定俗成的俗乐调名?一定是他认为当时现存俗乐调名中,存在着不同历史时期不同黄钟律高体制下产生的俗乐不同律调名,与清代的律调名显得格格不入,容易混淆。例如:中晚清时期,夷则宫均的商调、角调,不谓夷则商、夷则角,而称林钟商、林钟角;而林钟均中的宫调、羽调,不叫林钟宫、林钟调,而称南吕宫、南吕调;无射均中的宫调、羽调,叫黄钟宫、黄钟调等等,律调关系显得紊乱而缺乏同一性,理论上很容易出现误判。

康熙钦定十四律的阳律均、阴吕均的理论,完全是仿效唐宋以来的俗乐二十八调和中管二十八调二大乐律体系的架构。阳律七宫均合俗乐七宫均,阴吕七宫均合中管七宫均,每宫四调,十四宫律有五十六调。阳律用笛谱“下四”为律首,阴吕用笛谱“高四”为律首。在这里“四”字具有二个系统“黄钟”的意义。实际阳律均和阴吕均,还仍是完全可独立的二个七宫律均。康熙虽然把宫调的名称都全改了,但原二个系统的“俗乐律”与“中管律”中七宫的调高以及调式属性却完全没有改变。康熙钦定的阳律均、阴吕均合五十六调,没有采用传统已应用近千年的宫调名称,而全部改用他制定的俗律调名,此举也并不利于后人研究他的乐律理论。

现为方便读者解读《律吕正义》中乐学部分文献,笔者根据“俗乐律”“中管律”二律均的宫调,与阳律七宫与阴吕七宫均在调高、调位等调式属性相同的五十六个调,经梳理设计了二种宫调新旧名称对照表。表中每一对宫调的上层为康熙命名的新调名,下层为该调式属性完全与之相对应的唐宋以来的传统调名(见表4、表5)。

表5 阴吕与中管调的二十八调对应表

表4 中下层的俗乐调名中之“正宫”,在宋、明时期都被列在笛谱的“合”字位下,现表4 中被康熙列在笛谱的“六”字位下,似是“清商调”,犹如“调”属性回归了。“正宫”是中唐清商律系统下“沙陁调”的移名调,原属龟兹胡调,在天宝十三载的太常石刻上是设在清商律的太簇律位下。“正宫”调名,最早出现于段安节的《乐府杂录》中,到沈括《梦溪笔谈·补笔谈》中,才设在正声律黄钟合字名下。无射清商律中的乐调,是不用黄钟“合”字而要用“六”字做煞声的。这也正说明康熙为何要依“下四”字为他的“正宫”(即俗乐中的“高宫”),就是故意要将来自唐前清商律系统中太簇律下的宫调,都挤兑到清商调的“六”字煞声处。之后,就没有一个是在原正声律黄钟合字下煞声的宫调了(见表4所列诸调)。

表4 阳律与俗乐调的二十八调对应表

康熙将俗乐调和中管调共五十六个调名全部易名,虽然现名称上都为清代律调体系中的律调名,虽能自圆其说并有规律可循,可是这种另起炉灶的做法,从清代后世的历史文献中观察,所改调名的努力,并没有得到音乐社会应有的支持和响应,属无功之劳。

从表4 和表5 的比较中,阳律七宫调和阴吕七宫调的笛、箫等谱字看似二者相同,实际律的高度不同。它们的主要区别在左栏纵向的音名标识中。这些音律标识,只是每个宫均均主的律高。从中可见,笛、箫谱,表4 用的是下工、下四、下凡、下一等谱字,表5 却用高工、高四、高凡、高一等谱字,后者全部比前者要高出一律。

从《律吕正义》题解列表及《诗经乐谱》乐曲的起调毕曲论述中,都要求以调中比宫音低的下方“羽”声,作为整个乐曲的主调音。意为“中声”内的羽音,可以起调,但不能做乐曲的结束音。这是康熙的主张,还是后来执行者的曲解?康熙是把所有调的下羽声,命为“主调”,但又说除徵调外,角调、商调、宫调也可“起调”。如大吕、清宫(B)律均中之“倍南吕”、“清下羽”律(G音)为毕曲音时,该曲即为G清羽调。所有该五十六调的命名无一例外,并都可从表6中查实的(见表6)。

表6 《律吕正义》及《诗经乐谱》起调毕曲表

以上反映的这些问题,在《律吕正义》题解中的陈述,仍是非常含糊的。但从这康熙的五十六调完全替代传统的俗乐二十八调和中管二十八调情况,完全可证明康熙并非主张所有乐曲仅用“羽主调”的。

从以上表2 的《律吕正义》题解下栏中可见,主调要用该主调的下羽声做煞声,但并不要求一定要用羽声起调,除徵声外,也可以用宫声、商声、角声起调。从上第一栏中可见,十四个宫调的题解,都列举了七声调式的音阶,说明音乐不局限于只用五声调式。然而,唯一用康熙钦定的乐律理论实践谱曲的《诗经乐谱》,经笔者分析发现,所有乐曲“起调毕曲”都用羽声,并都采用五声调式谱曲,明显这是与康熙的主张相悖。问题主要出在《诗经乐谱·凡例》中的约定,有违《律吕正义》题解中的约定。

《诗经乐谱·凡例》说:

各谱调虽不同,皆从下羽之位起,下羽之位止。实本宋时燕乐之法。然而至今相沿不易者,盖下羽第一位起调,则第二变宫位不用,而第三宫位立宫,适合宫位为中声之义。故每诗一章自三句至二十余句,俱用·羽位为起讫。⑪

《诗经乐谱》如此刻板的度曲理念,缘自于宋代乐儒的“起调毕曲”说。所谓“第二变宫位不用”,是指“变宫”不能用做下羽与宫之间的经过音,还是整个乐曲中不用,也不太明确。笔者更倾向于前者,在中国七声调式的乐曲进行中,小三度进行一般不插入偏音为经过音的,这有利于快速明确宫调属性的。这也是中国乐曲明确起始调性的最佳进行,如强调了变徵或变宫声,容易模糊了“主调”性。但300 多首乐曲,全部不用宫声、商声、角声起调毕曲,并全部只用五声羽调式谱曲,显然这二点有违康熙的旨意,是不可能在该创作中体现康熙精心设计推崇的阳律均、阴吕均中二十八调的应用。

康熙钦定的记谱新法

以往在《律吕正义》的理论讨论中,主要涉及的是固定唱名记叙法(固定调读谱法),这也是从唐宋以来宫廷音乐中传承下来的主要记谱方式。从《诗经乐谱》中可见,直到清代的宫廷音乐中,这种记谱法仍然在应用。然而从表2的《律吕正义》宫调结构题解中,第一栏比较《诗经乐谱》的凡例多增加了“七声定位”一栏,标的是下羽、变宫、宫、商、角、变徵、徵、羽,它们却是音阶中的阶名,从《律吕正义》的十四个宫均的题解中,第一栏记的都是与此完全相同的七个阶名;而第二栏中标的下羽、变宫、宫、商、角、变徵、徵、羽,看似与第一栏重复,但它不是阶名,是“俗律名”,并且在这十四个宫均的题解中,不同宫均中用了各不相同的律列。即前者的第一栏是可动唱名记叙法(首调读谱法),而后者第二栏才是固定唱名记叙法。

在中国古代传统音乐的记谱方式中,固定唱名记叙法主要应用于历代宫廷音乐中。在当今民间音乐活动中,还尚有南音的曲谱和潮州音乐的二四谱等可见;但在明清时期,市井音乐逐渐兴起后,民间音乐在工尺七调的应用中,大都已采用可动唱名记叙法的记谱方式。这种不含有调式标识的比较容易掌握的记叙法,主要常见于清末民初出版的戏曲唱本以及民间地方乐种的曲谱中。

在《律吕正义》的理论阐述中,并非只叙固定唱名记叙法方面的相关内容,同时也考虑到可动唱名记叙法(首调读谱法)在民间音乐活动中的客观存在,故在它有关宫调的乐学理论阐述中,也包括有可动唱名记叙法这方面的内容。

《律吕正义》说:

一均四调,七均二十八调,合清浊之一十四均,则为五十六调矣。

今乐工度曲,七调相转之法:四字起四为“正调”(乐工转调皆用四字调为准);乙字起四为“乙字调”;上字起四为“上字调’;尺字起四为“尺字调”;工字起四为“工字调”;凡字起四为“凡字调”;合字起四为“合字调”(此皆以笛孔言)。⑫[清]康熙:《御制律吕正义》上编卷二,景印《文渊阁四库全书》第215册,第64页。

这是在《律吕正义》中,唯有一段阐述采用工尺谱字来替代其它“唱名”,以及有关可动唱名记叙法(首调读谱法)方面的理论内容。在阳律、阴吕二律均中,“四字起四为正调”一说,前“四”字指箫谱中的“指位”名,后“四”字是指工尺乐谱音阶中“羽”位的唱名。在音乐中“四”字作为唱名替代了音阶名“羽”字;“上”字替代“宫”字;“尺”字替代“商”字,其它以此类推。

这段文献,可应用于阴吕清宫均和阳律浊宫均的二律均。阴吕清宫(大吕)均中的正调,相对比较阳律浊宫(黄钟)均中的正调仅高一律而已。其它六个宫调的调名和音阶构成原理同上。从文中“今乐工度曲”一说,可见“可动唱名记叙法”,主要适用于来自民间艺人的读谱需要。

康熙的工尺七调的调名,正是由音阶中的“四”字所在箫谱中“指位”名所展开命名的(见表7)。此刻,“四”字始终为“羽”意,“上”字始终为“宫”意,其它类推。该唱名法在中国民间一直流传至今,成为当今主要的读谱法。由此,唐代形成的调式概念,已完全淡出。

《律吕正义》又说:

“四字调”乙、凡不用;乙字调上、六不用;上字调尺、五不用;尺字调工、乙不用;工字调凡、上不用;凡字调合、尺不用;合字调五、工不用……则是以四字名调,而非以四字为宫矣。……何故不用,惟以四字为调首当羽位,则乙字当变宫,凡字当变徵。故乙、凡不用,而知其为四字调也。⑬[清]康熙:《御制律吕正义》上编卷二,景印《文渊阁四库全书》第215册,第64页。

文中乙、凡与上、六等谱字,均为箫谱中的“指位”名。所谓“‘四字调’乙、凡不用;‘乙字调’上、六不用;上字调尺、五不用……”,均指在五声调式中,“四字调”所对应箫谱中的“乙”字为变宫,“凡”字为变徵,并非指本调音阶中的工尺谱字;“乙字调”箫谱的上字为变宫,六字为变徵;“上字调”箫谱尺字为变宫、五字为变徵,它们均为音阶中的偏音故都不用(见表7,下同)。其它四个调中所谓不用箫的某某,也都为调中的偏音,要求都不能用。调的宫均中偏音变宫、变徵都不用,强调的是在五声调式应用中。

唯有在阳律工尺七调与阴吕工尺七调比较中,在对应箫的工尺谱字却完全相同(见表7),因前者整体比后者低一律,故前者配前缀“下”字,后者配前缀“高”字相区别。前者引文的解读原理,同适用于阴吕工尺七调。上段引文可参考表6解读。

表7 阳律工尺七调位

阴吕工尺七调位

“唯以四字为调首当羽位,则乙字当变宫,凡字当变徵,故乙、凡不用,而知其为四字调也。”唯有关“四字调”这段文字中的“乙、凡不用”,它既是“主调”角度指向音阶中的乙、凡(偏音),也指向箫谱中的乙、凡指位。也只有“四字调”(包括“高五字调”),才会偶遇二者完全出现相同的谱字。

“四字调乙、凡不用”等诸多宫调中变宫、变徵不用的问题,完全是针对调式结构理论而言的。这显然也不能代表康熙主张所有音乐只能用五声调式的,因《律吕正义》十四宫调的题解表中,在每个宫调的“七声定位”一栏内,都列有变宫、变徵的音位(见表2),说明后者也可以做七声调式结构的音乐。然而同在一个文献内,居然会出现这样不和谐的声音,难道说清代当时只有采用固定唱名记叙法的音乐才能用七声调式,或是说当时采用可动唱名法记谱的民间音乐都是五声调式的?形成如此不协调的原因,只能是历近百年不同时期参与的修纂者之间没有相互充分沟通,前后文协调不一致形成的。

这一点,正与几乎同一时代在武英殿产出的《诗经乐谱》的做法是相一致的,后者正是全部采用五声调式度曲的。而且康熙钦定的“一均四调,七均二十八调,合清浊之一十四均,则为五十六调”,可到《诗经乐谱》这里,显得与康熙钦定的“一均四调,七均二十八调”,一说极其不和谐。

根据以上二段与工尺七调相关的文献可见,在同一工尺调名下,由于不同唱名记叙法,在同一乐曲的乐谱或音阶中,所列工尺谱字是完全不会相同。例如“上字调”在使用不同唱名记叙法下的谱式特征:

1.可动唱名记叙法:是根据宫均音阶中,“主调”之“四”字(羽音)所在箫的“上”字位而命谓“上字调”的。凡调名均由音阶中的唱名“四”字所在箫的指位名而命名的。因此,所有这类调的主调羽音,都是以“四”字为调首,所有工尺谱字都为音阶中的唱名(见表7)。在可动唱名法中,工尺谱字成为唱名后,乐曲谱字中已不再具有笛、箫管的“指位”意义了。

2.固定唱名记叙法:如“上字调”,在清代宫廷中,却是依据“箫”管的指位谱字中“上”字位为主调之“羽”音时才命名的,是依“上”为主调之首字,所构成音阶中的所有工尺谱字,都为“箫”管的指位名,即工为宫、凡为商、六为角、乙为徵。但是在同一主调情况下,由于笛的筒音(A 音)比较箫的筒音(D音)要高出五度,即箫的“上”字与笛的“下凡”字同律高,故箫“上字调”,在笛为“凡字调”。因此,它们在同律情况下,同一调的音阶谱字或曲谱,显示也完全是不同的(参见表7的笛谱)。

在二种不同唱名记叙法的乐谱中,同一曲调的阶音所显示的工尺谱字,却有三种完全不同的谱式(见表8“上字调”在不同记叙法中的不同谱式基本形态,或参见《诗经乐谱》中上字调的乐谱)。故我们在对乐曲视谱或译谱时,必须首先研究确定用的是哪个记谱法或依哪个管的指位名记谱后再进行,否则就不可能得到理想的曲调型。

表8 “上字调”不同唱名记叙法下的不同谱字列

除以上的同一工尺调名下,尚有三种不同谱字形态问题外,《律吕正义》中,还尚有同一宫调却存在有三种不同的调名称谓等问题。如夹钟宫=清商调=高尺字调;黄钟宫=正宫=上字调(此为康熙的“正宫”B 宫,非传统俗乐调中的“正宫”A 宫,见表4);蕤宾宫=变徵调=高凡字调等的不同称谓。前为雅律调名,中间为俗律调名,后为工尺调名(可参照表4、表5 解读)。

康熙钦定以笛谱“四”字为“黄钟”,一改宋代俗乐传统“合”字为黄钟的传统。他在固定唱名记叙法中,初始是依“笛管”的“四”字为宫;后在可动唱名法中又改为“四”字为“羽”,这正是工尺七调乐谱到晚清演变成以“上”字为宫的主要根源,也是康熙钦定记谱新法的一大创举。该记谱法从晚清、民初一直流传至今,其影响极其深远。

康熙钦定的“律制”

康熙钦定的阳七律、阴七吕,实际是通过仿效直至要替代唐、宋期间“俗乐”所用的“正声律”以及“雅乐”所需要的“中管律”这二大传统律制系统的结构形态。因康熙的设计,有其不同以往的主张。他的阳七律、阴七吕,与俗乐律和中管律不同,不用管的“合”字作律首,而是用上、下“四”字作为双“宫”的律首(即俗律中的“宫”,与雅律中的“清宫”)。他与以往不同是,要求每个工尺谱字都分为上、下二律位,似乎可以用一支“管”,来包揽正声七宫律与中管七宫律所有需要使用的律音。至于一支管子,能否从“四”字起,都能用组合指法奏出和实现七个工尺谱字都能分成上、下可构成的十四律,这是另外一个需要探讨的课题。

康熙钦定的“十四律”的律结构,是由三分损益法产生已是无疑。可是随后几代乐部乐官与参与的皇子们,却把该“十四律”作为“律制”来给《诗经乐谱》度曲,才会出现以上如此多的问题。康熙钦定的给品位乐器定律所需要的律制是否存在,这正是这一节需要我们重点讨论的问题。

笔者曾分析研究发现,当三分损益十二律应用于十二个宫调均时,其中至少有六个宫调的七声调式音阶,或八个五声调式音阶的律结构,是符合古音阶律结构的,其它六个宫调的律结构形态与此有不同程度上的差异。⑭郑荣达:《王朴密率解》,载于郑荣达:《声律乐调别论》,上海:上海音乐学院出版社2017年版,第71页。这些差异,有的是在听觉允许的范围内,更不至于会出现大、小音程反置的状况。三分损益十四律,在应用于十四个宫调上,由于多了二律,按上叙原理,也应该将有八个宫调的七声调式音阶,或十个五声调式音阶的律结构,是可符合当时古代音阶律结构一致性的要求。可为什么在《诗经乐谱》度曲上,在十四律的理论实践中,却只限用其中七律来谱写七个五声调式音阶的乐曲,造成其中五个宫调类型的半数以上的音乐失谐而五音不全。问题是,他们没有真正认识到,康熙钦定的阳律七律和阴吕七律的存在价值,是作为仿效“俗乐调”与“中管调”相互独立的二大律调系统而存在的,并非是康熙所钦定的“律制”。

康熙在《律吕正义》卷二中,在“明管音、弦音全半应声之不同”一节中,说明同八度时的弦音所需律数与管音八度所需律数值是不同的,这点不仅康熙“明”,从古以来相关学者都“明”,当今从事乐律研究者也都“明”的。若在有弦音律数可明了的“理”而不顾,偏要舍近求远从管的数据去寻找答案,不就是自找麻烦。要知道“管”校正系数的探索,属于科学研究范畴,是要通过一定好的方案及设备条件的实验才能实现,并得到的结果还需要科学家们的论证认可,更不可能在纸上通过数学运算就能成就而被认可的,后者的努力肯定会是徒劳的。这一点,特别是音乐学的青年学者,所难以“明”了的。“管”的管口校正系数的探索,属于“物理声学”研究范畴,属于理科研究领域!

今天我们在讨论康熙《律吕正义》中的“律制”问题时,首先要了解他既有同径管的律数的表述,也有异径管律律数的表述。这就面临着后者是否可与朱载堉的异径管律一样,先撇开异径管的内径缩率是否正确合理的问题,而只依它陈述的律数来探讨它属于哪种律制的问题?我们今天在认定朱载堉的“新法密率”的律数是“十二平均律”,并没有拿朱载堉十二律管的管径实验结果的客观评价为前提条件的。如果有朝一日通过实验结果证明朱载堉的24 次方管径缩率不合理,可能18 次方比较合理时,⑮笔者注:1984年在北京朱载堉纪念会议的讨论会上,西安两个笛管老师傅的经验之谈。难道就可以否定朱载堉的“新法密率”就不是十二平均律了?!正如以往中国古代都用不合理的三分管经阐述的“寸律”,就不能直接用于确立三分损益律了?律制和管口校正,虽然都归属于音乐声学学科,但是它们分属二个不同范畴问题,不宜胶合在一起讨论,特别是在没有跨学科能力和条件情况下。

康熙实际是有相关律制结构方面的阐述的。他在十四宫律内,每个宫律下还列有常规的可反映律制结构属性的十二律数据。第一律均的“黄钟宫声”的题解中,就列有积、径、长(指律长)三项数据。“长”的数据在这里阐述为“宫声工字的”律均之首的“黄钟”律长(注:现取“今尺”中的数据为例,下同。见表9 右栏)。经律学分析后发现,这些数据集合中的“间差”,古代大半音为114音分,古代小半音为90 音分,是典型的三分损益十二律的律结构(见表9 左栏)。今不经过与管口相关的“积”“径”因素参与来分析,通过对所列十二宫律的数据分析,已足以可认定康熙钦定的确是三分损益律。

现再随意抽取“声应半黄钟之律,变宫尺字”宫均的十二律为例,来观察它的结构属性(见原文题解的表10 右栏)。从表10 的左栏中分析的音程值及律差的数据结果看,虽然它们二者的“寸律”值完全不同,但与表9 的分析结果却完全一致,都为三分损益十二律,其相邻的律差也都为古代小半音90 音分或古代大半音114 音分。还尚有剩余的十二个宫律与表9 一样的题解,经抽样验算也都为同样的律结构,故可以举一反三,想必没有必要给剩余的十二个宫律去一一验算列举。⑯笔者注:十四宫律的每一宫律数据,详见[清]康熙:《御定律吕正义》上编卷一,景印《文渊阁四库全书》第215册,第35—42页。

表9 “黄钟宫”之十二律表(音程值单位:音分)

表10 “半黄钟”之十二律表

经笔者观察,康熙在十四个宫均律首的“黄钟”律下,都单独设有三分损益律结构的十二律,这一点,对下文中确定康熙的“律制”属性,有着非常重要的意义。

康熙十四宫律下,都有完全不同的依“黄钟”为首律的十二律数据,而每个十二律,又都符合三分损益十二律的律结构,似乎该律制结构应该是很有条理的。但由于该十四宫律的题解中,每个“黄钟”律长,都是经异径管口校正后的长度数据,完全不同于文献中原“弦律”中十四律表述的律长,所以十四宫均下的每十二律之间几乎没有一个共同律。若按此集合的律态作为康熙“律制”,它的律数就不是一般的多了。按十四个宫均都有十二律算,初估它的律制应有160 个律以上。作为乐器应用的“律制”,一个八度内设这么多的律,是完全不可能得到应用的。

首先,我们需要从《律吕正义》异径管律提供的阳律、阴吕各七宫均的首律的“长”度数,通过列表检验大致分析一下,看这十四宫均的律首诸黄钟之间,在经管口校正后的宫律之间的律结构关系是否符合基本常态。

现从阳律七宫中的俗律名的宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫声(音高分别为B-C-D-E-F-G-A)形态结构分析看,它们十四个宫均首律之间(均指如表9、表10等右栏原文题解中,“长”“今尺”下的14个“寸律”数据)⑰详见《御定律吕正义》上编卷一(景印《文渊阁四库全书》第215册,第35—41页)题解中“长”列下“今尺”的数据。,明显应是呈音阶结构关系的。在三分损益律中,除变徵E、徵F之间,应为小半音90音分外,其它宫均首律之间,都应近204音分的大全音的。但我们从表11中经管口校正后的寸律之间,相邻的“音程差”一栏中分析可见,大二度、小二度音程关系已是极其紊乱的。

阴吕七宫中俗律名的清宫、清商、清角、清变徵、清徵、清羽、清变宫声(B-C-D-E-F-G-A),音阶结构关系完全应该同阳律七宫。若是用同一管口校正系数校正的结果,以上二宫均首律之间“音程差”的状态,也应该与表9、表10 左栏一样完全相同或接近才是,即使有些差异,也不至于出现半音全音分不清的状态。

从这所谓管口校正过的十四宫律的“长”寸律数据之间的关系看,是完全没有规则可循的。例如姑洗、蕤宾、夷则律之间,姑洗至蕤宾是大全音,蕤宾至夷则为小半音,现间差都为166 音分,其它七律之间音程关系也完全是紊乱的。可以说,《律吕正义》中所谓“管律”的阳律、阴吕七宫均的首律长度数据,即表11 中的“寸律”值,是完全不能作为我们研究“律制”可以参考用的。若今有用如此不屑一顾的管口数据,去作为研究康熙的管口校正系数,哪会有什么好结果的。

《律吕正义》说:“倍半相应之说在弦音,而非管音……三分损益宫下生徵之说在弦度,而非管律。”⑱[清]康熙:《御定律吕正义》,景印《文渊阁四库全书》第215册,第46页。说明康熙钦定的这十四宫律,不仅有管口校正值,还陈叙有弦律的律值。在弦音、管音二者数据都有的情况下,去讨论“律制”问题时,当然应优先考虑使用“弦度”值。难道真有人会在有弦律值情况下,还舍近求远地优先选择难以判断的“管律”值去探讨“律制”?今天我们已通过表11 的分析,发现所谓有管口校正过的“管律”值,只是力图想证明“半太簇”与“黄钟”是八度亲缘关系而虚构的附会之说而已。表11 所反映出所谓管口校正的杂乱无章之律结构形态,已不值得我们再考虑动用科学技术手段去做无谓的实验论证。

表11 阳律与阴吕十四个宫律黄钟之间的律结构关系

《律吕正义》说:

丝乐弦音,其体弦、其音丝、其数三分损益两极于十四(原注:正律十二,合变律二,故谓十四也)。其声浊宫、清宫亦各成一均,其分全半得相应。⑲[清]康熙:《御定律吕正义》,景印《文渊阁四库全书》第215册,第53页。

康熙钦定的这十四宫律的“弦度”值,是由以“黄钟”为起点,建立于五度链上的三分损益十四律,已是无可怀疑的。引文中“正律十二,合变律二,故谓十四”,说明十二律外增加的确有二个“变律”,但在以上阳律、阴吕均列中,是见不到有二个变律的律名存在。因律列中的“变律林钟”已改名谓“林钟”,“变律黄钟”易名谓“半大吕”,增加的二律,把本应谓“半黄钟”的,挤兑成“半太簇”律上,这哪是什么“其体管……其度全、半不相应”的原因。《律吕正义》把它转嫁为“管口”问题,实是自欺欺人。

《律吕正义》把“变律林钟”易名谓“林钟”,还有另一层目的。古代有六律、六吕一说。黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射为六律;大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟为六吕。传统任何一个乐调的音阶,都不可能只设置在单独的六律上或单独的六吕上的,因六律或六吕的音程结构,都为“全音”序列,不可能出现半音音程的,但七声音阶中都有半音音程。康熙为了把俗乐七宫调和中管七宫调改头换面,为他所命名的二个七宫调名,精心设计和命名了阳律与阴吕二大律系统。阳律通过把“变律林钟”易名为“林钟”,把后面原律名的林钟、南吕、应钟,都分别易名下一律的夷则、无射、半黄钟,就此阳律的七宫从名称上似乎全在“律”上;阴吕的七宫也同此把夷则、无射、半黄钟易名为南吕、应钟、半大吕,阴吕的七宫名称上也似乎全在“吕”上。二者从律名上看,阳律宫均都在全“律”列名上,阴吕宫均都在全“吕”列名上,名称虽应对了,而律、吕的属性依旧没有变,这完全是自欺欺人的举措。

我们今天在探讨康熙钦定的“律制”,究竟有多少律数的问题前,首先我们要肯定阳律与阴吕在十四宫律之间的结构关系,是建立于三分损益律纯五度链上的事实。若是由黄钟做为起点产生的律制,其所有的个律,均是建立在黄钟律的上属方向的五度链上。

在五度链关系中,这十四个宫均的旋宫特点是,由起始黄钟宫均的十二律,与林钟宫均的十二律之间,因有11 个共同律,实际相旋一宫,只增加了1 律,即二个十二律的宫均仅占有13 律。(线谱上却增加了一个升号)由此可见在五度链上,每相生一个十二律的宫均,只增加1 律(见图1 的五度链)。从黄钟宫均,连续相生13 个宫均,就增加了13个律,加上起始黄钟均已有的12律,那么康熙钦定的“律制”,实际应为25 律,应称谓“康熙三分损益二十五律”。一个八度内,要容纳有13 个变律的25 个律,中国几乎也没有一件传统乐器可以胜任得了的。

前面已阐述过,这十四宫律,实际是两个七宫律系统的集合,是传统俗乐七宫和中管七宫的复制品,只是康熙改了不同名称而已。从调的属性角度看,阳律七宫均替代了俗乐七宫均,阴吕七宫均替代了中管七宫均(见表7、表8)。

阳律七宫均中,虽然每个宫均都列有十二律,与以上原理一样,在五度链上,每旋宫一个五度级,实际也只增加了1律。那余下的6个宫均,也就增加了6 个律,再加上“黄钟”均律首原有的12 律,不就与蔡元定的十八律完全一样了。因为,那增加的那6个律,不正成黄钟律均中的6个“变律”了(见图1 中的左五度链图,直线表示每一宫律均所对应的十二律范围)。阴吕七宫均的“律制”,是由“大吕”律均的均首之12 律,外加6个“变律”,也与蔡元定的十八律完全相同(见图1中的右五度链图)。因此,康熙钦定的实际是二个三分损益十八律。它形成的原理详见图1。

由蔡元定创始的三分损益十八律,是在三分损益十二律的基础上再增加六变律而成。该律制改革的目的,就是使十二宫均中的音阶律结构完全一致,并使所有调的音阶,都与传统的古代音阶结构保持一致。这类改革,在宫廷内明显是为了吉礼音乐中,实现雅乐的音律风格统一所需要的。⑳郑荣达:《宋蔡元定“清声”十三律解》,《音乐文化研究》2020年第1期,第116—129页。

虽然有2 个“十八律”,并非要求在某乐器一个八度内去设36 个律的“律制”。因由唐代传承下来的俗乐调或中管调,实际分别使用着二个相隔一个半律的不同头管来演奏的,高半律的头管称谓“中管”。它们二者使用着完全相同的工尺谱字,但谱字上、下有差1 律之别。㉑郑荣达:《唐宋宫廷礼乐之“中管调”的成因和学理》,载于郑荣达:《声律乐调别论》,上海:上海音乐学院出版社2017年版,第352页。康熙的阳律七宫与阴吕七宫也是如此,也可以使用二根管来演奏(见表7、表8)。古代一支九孔头管(大筚篥),用组合指法演奏十八律应该是没有问题的。

从图1 左图中可见,就“阳律”七宫中,最后的蕤宾e 宫均,若是为“七声调式”,也只需用到6个变律中的第1 个变律a 音(名“变律黄钟”,比“黄钟”高一古代音差24音分),其后5个变律(变律林钟e、变律太簇 b、变律南吕xf、变律姑洗xc、变律应钟xg)的存在,似乎是完全多余的,然而这些多余的变律,又正处在阴吕七宫中律首“大吕”的十二正律内,成为二个七宫律均构成“律制”中的共同律音。因此,单从“阳律”七宫的实用律数看,应该是“三分损益律十三律”。同理,以“阴吕”为律首的七宫均,即使在应用七声调式的情况下,也只需用到13 个律,也应是“三分损益十三律”。“阴吕”后5 个变律,确是完全多余的。该律首起点“大吕”的律均,只是整体比以“黄钟”为律首的律均高了1个律而已。

图1 阳律、阴吕七宫均十八律成因图

阳律十三律和阴吕十三律的律制结构形态完全相同,它们分别服务于二种不同概念的乐种或音乐类型,可看作是不同高度相对独立的“三分损益律十三律”。然而阳律、阴吕二个七宫律,是由“三分损益两极於十四”律生成的。故阳律、阴吕二个七宫均中分别产生的十二律之间有很多共同律音,它们实际涉及的律数,如包括阴吕七宫均多余的5 个变律,共为25 律,如不包括5个变律的实用律数,应为20个律。

结 语

今天要确定和周延康熙钦定的律制规模,尚有一定难度。例如,阳律和阴吕二个七宫均,实际是替代了为原“俗乐律”和“中管律”二个独立的系统,那它们的律制,均应根据各自实际应用律数,分别可定性为“三分损益律十三律”。若要考虑到其中没有应用价值的五个变律的客观存在,那是否应该都定性为“三分损益律十八律”?

可是根据康熙钦定的十四宫律,是在“其数三分损益两极於十四”(原注:“正律十二,合变律二,故谓十四也”)一气呵成形成的特点,虽然“阳律”和“阴吕”他们有一定相对独立性,但它们与唐宋时期双方完全独立的关系不同,现是建立在同一个五度链内相互不可分割的整体。那二个十八律数相加,是否该“律制”可称谓“三分损益三十六律”?就因为有“其数三分损益两极於十四”一说,从图1 的五度链中可见,“阳律”均(左图)七宫中最后“蕤宾宫”下的十二律中,有11 个律正处于“阴吕”均(右图)之大吕宫下十二正律内,它们是共同律音,所以就无需在“律制”中另外递加律数。因此,阳律七宫律加阴吕七宫律共14 律,再加最后“林钟”(实为“变律林钟”e)律均下七声调式需要的6律,总共应为20律。这才是阳律、阴吕共十四宫均要运作七声调式实际需要的律数,即可称谓“康熙三分损益二十律”。可是“林钟”(e)宫均下的十二律中,有5 个变律虽是多余的,可在该文献的陈述中确是存在的,若要算入,那就是“康熙三分损益二十五律”了。

对于主要用于乐器的律制定律,一个八度内的律数当然是“少”比较“多”要容易被演奏者所接受。因此,该“律制”制式的认定,笔者更倾向于可实际应用于十四宫均七声调式的“康熙三分损益二十律”。康熙的“三分损益二十律”,是由十二正律,外加八变律组成。

“康熙三分损益二十律”,不仅可以保障“一均四调,七均二十八调,合清浊之一十四均,则为五十六调”的用于雅乐“古音阶”七声调式形态的律结构一致性好,而对用于俗乐的“下徵音阶”来说,除正律黄钟为宫均的属非“下徵音阶”外,凡下徵律内所有宫调音阶也都能得到一致的律结构形态。

过去要实现在一个系统内十二个宫调的律结构一致性好,蔡元定用了十八个律。现康熙为实现二个系统内二个七宫调的音阶律结构一致性好,却仅在蔡元定十八律基础上只增加了二个变律,就解决了原先二个相互独立的体系本需要三十六个律才能实现的目标,这正是康熙在乐律改制方面的创举和贡献。

从以上对乐律的应用分析以及评价上可见,康熙的律学思想和主张还是在坚持中国古代汉音乐文化传统。虽然看似仅出自为宫廷礼仪音乐的需要,是为保障雅乐音乐风格的典雅性创造必要条件,然而在传承中国传统音乐文化方面,客观上其还是有着一定的积极意义。

后记:二十世纪八十年代,音乐学界对随州擂鼓墩一号墓出土的曾侯乙编钟研究热潮,推动了对中国传统音乐理论中的乐律学的研究。为配合这方面研究的需要,由中国音乐研究所黄翔鹏先生为此发起立项“中国乐律学课题组”。当时我作为课题组成员,黄翔鹏先生曾分配我负责清代音乐文献的整理和研究工作。当我参阅了清代的一些文献后,发现该时期音乐文献的储量大,特别是清代有代表性的乐律巨著《御制律吕正义》,看了像天书一般,常处于朦胧似懂非懂的状态,故只好向黄先生提出改做适合个人能力所及的课题去了。

在经历了几十年学术磨练和积累后,有一天突然开窍,发现清代康熙的音乐理论与传统音乐理论还是有许多相似之处,只是术语、用词上他有标新立异之处。从我第1篇关于《御制律吕正义》方面的文章发表至今,花了整整13 年时间的探求,现通过4 篇文章终于渐渐揭开了康熙乐律那块朦胧的面纱。不过,我在这里也只是做了些对《御定律吕正义》中部分与乐、律制式相关文献的解读,而仅仅只是解读而已。文章中之所以做了不少图表,只是希望在今后能给对此类文献有兴趣的读者在阅读查对上提供到方便,这才是我写作的初衷。同时,今也实现了当年黄翔鹏先生曾经对我这方面的寄望。

本文特为纪念本校音乐学系成立三十五周年而作。