结肠黑变病PET-CT显像1例

2021-05-08章菲菲

蔡 娟,章菲菲

结肠黑变病(melanosis coli, MC)是结肠固有层内巨噬细胞含有脂褐素物质的一种黏膜色素沉着性病变,是一种少见的非炎性的、良性可逆性疾病。西方国家总人群中约有1%患有本病。近年来,随着便秘发病率的增高和电子肠镜的广泛应用,在国内人群中的检出率有逐渐上升趋势。据文献[1]报道,本病检出率为0.06%~5.9%。然而,MC的正电子发射计算机断层显像(positron emission tomography,PET-CT)显像国内外罕有报道。现将我院1例结肠镜检出MC的PET-CT显像报告如下。

1 病例报告

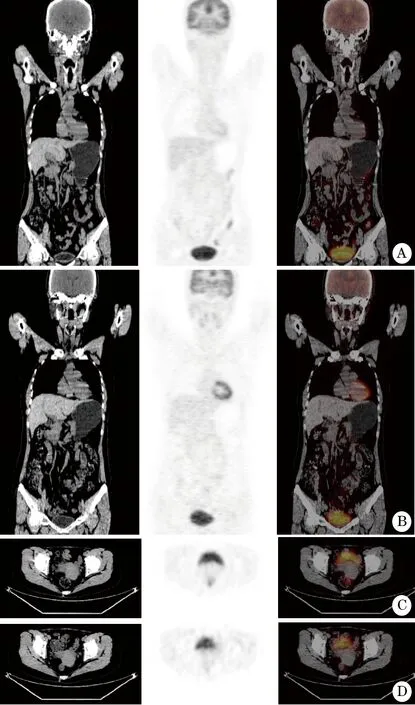

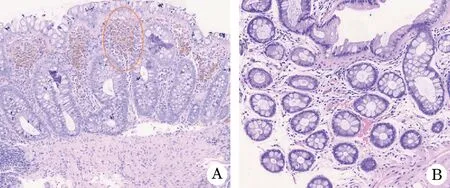

患者,女,52岁。上腹部不适就诊,有长期服用蒽醌类泻药病史,2012-12-18于静脉注射18F-FDG静卧后行PET-CT检查示:降结肠及乙状结肠PET-CT示放射性摄取增高,SUVmax为5.52,平均值4.75(图1A、C)。2012-12-20行肠镜检查示:全结肠黏膜呈豹纹样色素沉积。病理诊断为(直肠)黏膜慢性炎伴黑变病及管状腺瘤形成(图2A)。患者停用泻药近1年,于2013-10-29在我院于静脉注射18F-FDG静卧后行PET-CT检查示:直肠及乙状结肠见条状放射性摄取下降,SUVmax为3.14,平均值2.41(图1B、D)。2013-12-19我院肠镜检查示: 乙状结肠黏膜色素沉积。病理诊断为(直肠)黏膜慢性炎伴增生性息肉(图2B)。尽管仍为MC病变,但较前均有不同程度的减轻。

图1 患者18F-FDG PET-CT检查结果

图2 结肠黑变病病理检查结果

2 讨 论

长期应用蒽醌类泻药是目前公认的引起MC的主要原因。泻药进入大肠后,导致结肠黏膜上皮细胞的凋亡,产生的凋亡小体被单核巨噬细胞吞噬,并通过基底膜小孔移行至黏膜的固有层。在巨噬细胞的溶酶体内,凋亡小体转化为典型的脂褐素或其他色素,随着泻药的长期应用,这些含有色素的巨噬细胞不断聚集,最终发展为典型的MC病变[2]。

本例为长期应用蒽醌类泻药所致,PET-CT检查提示在较广泛肠管出现18F-FDG摄取升高,考虑以下3点原因:(1)色素颗粒中含有糖脂、糖蛋白,随着肠黏膜固有层含有色素的巨噬细胞不断聚集,糖脂、糖蛋白量逐渐增多;(2)肠道细菌吸收了色素颗粒的可能性;(3)肠道黏膜慢性炎性反应,本例患者2次肠镜活检病理均有提示黏膜慢性炎性反应。在停用泻药一年后肠管18F-FDG摄取下降,考虑色素沉着减少。但仍有一定量18F-FDG摄取考虑黏膜慢性炎性反应所致。有研究发现,MC常合并结直肠癌症、息肉、炎性反应和憩室,结直肠息肉是MC最常见的伴随疾病,并且在41.72%的MC患者中被诊断[3]。Malik等[4]认为,MC使发生结直肠腺瘤的风险增加是因为在细胞凋亡的过程中细胞过度增生,最终导致结肠增生性疾病,如结肠腺瘤。有研究认为可以利用SUVmax界值对肿瘤良恶性进行界定,Chung等[5]认为对于结直肠有FDG摄取者, 均应行内镜检查, 尤其是当CEA>3.4 ng/mL, 或SUVmax>8.0。但是Soltau等[6]却认为利用 SUVmax的临界值来区分病灶的良恶性可信度较低。本例患者为MC伴发管状腺瘤,第1次肠镜检查发现MC后停用蒽醌类泻药并积极定期复查,从而降低了癌变的风险。

本例行18F-FDG PET-CT影像学检查,为临床医师提供了MC影像学的资料,旨在了解MC的18F-FDG PET-CT表现,以提高对该病变18F-FDG PET-CT影像的认识。