面向STEM教学过程的学习动机序列模型建构与应用

2021-05-07涂涛张煜明

涂涛 张煜明

摘要:当前我国STEM教学中普遍存在课程设计粗线条化、缺少足够的教学支架、无法满足学生完成探究过程等问题。造成这些问题最为核心的原因是STEM教学设计过程中没有充分考虑如何激发学习者的学习动机。STEM教学所强调的自主、合作、探究的“做中学”学习方式和注重跨学科、情境、体验、参与的特色,有助于激发学习者多个层面的学习动机,从而提升STEM教学效果。基于STEM教学过程模式、学习动机相关理论以及动机层次模型,通过归纳演绎构建的面向STEM教学过程的学习动机序列模型,包括教学目标/结果层、教学活动层、教学干预/策略层三层结构,通过每层核心要素的横向推进以及层与层之间的纵向转化,最终指向STEM学习动机的激发。该模型的特色体现在,从情境、语境和全局三个层次划分了学习动机,并指出在各教学环节可以通过不同的教学活动设计来激发不同类型的学习动机,且情境、语境和全局动机之间存在双向循环递归关系。案例分析结果表明,该模型有助于指导教师更好地在STEM教学中激发学习者的多层学习动机。

关键词:STEM;学习动机;动机层次模型;案例分析

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2021)02-0104-09 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.02.011

作者简介:涂涛,博士,教授,博士生导师,西南大学西南民族教育与心理研究中心,新媒体研究所(重庆 400715);张煜明,硕士研究生,西南大学教育学部(重庆 400715)。

一、研究背景与问题

STEM教育是一种将科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)进行跨学科交叉融合的教学方式。2020年5月,中国教育科学研究院发布的《中国STEM教育2029创新行动计划》从7个方面规划了我国未来STEM教育的发展方向,提出应实施STEM人才培养畅通计划,注重培养中小学生学习STEM的兴趣,增强学生学习动机,优化STEM教育活动,提高相关活动的吸引力。这表明当前STEM教育受到我国高校和研究机构的高度重视。然而在课堂教学实践中仍然存在诸多问题,如STEM课程设计粗线条化、教师布置任务后并没有给予足够的教学支架,甚至有意无意代替学生完成探究过程等(杨开城等,2020)。表面来看,这些问题都是由STEM教学设计不足引起的。实际上,教学设计的重要落脚点是如何激发学生的学习动机,使他们能够通过自主或合作探究的方式体验探究过程并完成知识建构。因此,学习动机成为STEM教学中的核心研究问题之一。从当前已有研究来看,有研究者通过建立基于项目的学习模式和6E学习模式等,采用问题导向和实践探究的方法引领学生自主建构知识框架,以此探索STEM教学模式下学生学习动机的影响机制。这些教学模式虽然围绕教学要素提及应激发学习动机,但并未就如何更好地激发学习动机展开深入细致的探索。例如,苏咏梅等(2019)建构了“学校—STEM专家合作”模式,模拟真实情境让学生了解不同专业的工作,以此激发学生尽早做好个人职业规划的动机和热情;梁芮铭等(2020)创设了众包知识建构STEM环境,提出了促进学生学习动机的途径和方式。以上研究均采用不同形式来激发学生的学习动机,但笔者认为,当前研究或者是单纯研究STEM教学模式建构及其应用,或者是单纯研究STEM学习动机的影响机制,而未能将STEM教学过程模式与学习动机的动态发展相结合来开展深入的研究。有鉴于此,笔者将尝试以STEM教学过程模式为主轴、以动机层次模型和相应的理论及策略为支持,提出一种面向STEM教学过程的学习动机序列模型,并辅以详细案例进行阐释,以期阐明该模型的应用价值与路径。

二、相关研究述评

笔者将从STEM教学过程模式、学习动机相关理论、动机层次模型等方面进行综述,以期为面向STEM教学过程的学习动机序列模型建构提供学理支持。

1.STEM教学过程模式

教学过程模式是支持教学实施的关键框架。当前国际上已经形成了诸多较为成熟的经典模式,如美国生物学课程研究中心开发的5E模式(Bybee et al.,2006),国际技术和工程教育者协会修订的6E模式(Burke,2014),维吉尼亚理工大学Wells教授提出的PIRPOSAL模型(Wells,2016),以及由我国学者提出的一些本土化STEM教学模式,如李克东等提出的5EX设计模型(李克东等,2019)、詹泽慧等提出的C-STEAM模式(詹泽慧等,2020)等。这些模式都是基于建构主义理论从教学过程或教学环节的视角提出,为STEM教学实施提供了框架支持。具体而言,5E模式包括参与(Engagement)、探究(Exploration)、解释(Explanation)、精细化(Elaboration)和評价(Evaluation)5个环节(Bybee et al.,2006)。6E模式包括引入(Engage)、探索(Explore)、解释(Explain)、改造(Engineer)、深化(Enrich)和评价(Evaluate)6个环节(Burke, 2014)。PIRPOSAL模型包括问题识别(Problem Identification)、想法形成(Ideation)、研究实施(Research)、可能方案生成(Potential Solutions)、方案最优化(Optimization)、方案评估(Solution Evaluation)、整体改良(Alterations)、学习效果产生(Learned Outcomes)等8个阶段(Wells,2016)。5EX模式包括进入情境与提出问题活动(Enter and Questions,EQ)、探究学习与数学应用活动(Exploration and Mathematics,EM)、工程设计与技术制作活动(Engineering and Technology,ET)、知识扩展与创意设计活动(Expansion and Creativity,EC)、多元评价与学习反思活动(Evaluation and Reflection,ER)等5个学习活动环节(李克东等,2019)。C-STEAM模式包括文化情境感知(Contextual Experience)、文化内涵理解(Connotation Comprehension)、文化特征探究(Characteristic Inquiry)、文化制品创作(Create Artifact)、联系社会推广(Connect Society)、总结评价反思(Conclusive Reflection)等6个阶段(詹泽慧等,2020)。另外,余胜泉等还提出了STEM跨学科项目设计模式,包括教学分析、学习任务设计、工具与资源设计、学习支架设计、学习活动设计、学习评价设计、总结与强化联系、项目方案试用与改进等8个环节(余胜泉等,2015)。

从上述STEM教学过程模式可以看出,5E和6E模式为STEM教学实施提供了较为宽泛的概念模型,PIRPOSAL模型、5EX模式和STEM跨学科项目设计模式是对5E和6E教学模式的扩展和应用,C-STEAM模式是一种以中国传统文化传承为价值目标的独特的教学模式。这些模式为STEM教学设计与实施提供了灵活的框架指导。只有在STEM教学过程模式的支持下,通过设计合理的探究和学习活动,才能更好地激发学习者的学习动机,提高学习效果。

2.学习动机相关理论

学习动机是教学活动开展、维持与顺利完成的动力机制与重要条件。学习动机相关理论已历经数十年的发展。20世纪60年代提出的“机械论”认为,个体是受外部环境控制、无主观能动性的机械个体。该流派的研究者单纯讨论学习过程中的外部动机(张公社等,2012),其代表性理论有本能论、驱力论、诱因论和需要层次论等(张爱卿,1999)。这类研究将外部动机看成是学生一切动机的根源,将学生学习行为的改变完全归因于外部原因。总体而言,尽管“机械论”能够解释学习心理的某些外在机制,但是无法触及学习的认知本质,因而后来“机械论”逐渐转向“认知观”。“认知观”强调个人自身认知的作用,侧重研究个人内部认知对学习行为的影响,其代表理论有成就动机理论、归因理论与认知失调理论等(范春林等,2007)。“认知观”下的动机理论不断发展,不仅巩固了认知因素在动机研究中的重要地位,而且发展出了充分考虑自我能动作用的自我决定理论等,由此推进学习动机理论向纵深发展。总体而言,“机械论”学习动机理论强调外在动机的决定作用,“认知观”学习动机理论强调内在动机的决定作用,虽然两者表现出明显的分歧和争议,但是两者在解决学习动机和学习心理问题过程中都具有一定的合理性,两者之间可以形成互补效应,而且已有研究证明了外在动机和内在动机之间可以相互转化和促进。因此,笔者将根据STEM教学本身的特点和要求,选取对STEM教学开展具有重要指导意义的诱因理论(Incentive Theory)、自我決定理论(Self-Determination Theory)与归因理论(Attribution Theory)等三大理论进行论述,以期为STEM教学中的学习动机激发提供理论指导。

诱因理论强调外部刺激能够引起学习动机,诱因能够促进学习行为。在STEM课堂中,情境是重要的诱因,教师可通过创设情境来引导学生观察、探究,发现情境中的新知与自我认知的冲突之处,从而引发学生的认知需求,继而按照教学步骤解决认知冲突。例如,金春平(2011)认为诱因是影响小学生数学学习的重要因素,并提出通过培养兴趣、意识与责任感等方式来合理运用诱因。张新明等(2016)通过梳理动机现状,提出了由诱因、需求和中介组成的学习动机“三维因素”影响模型,并通过实证研究对其有效性进行了验证。

自我决定理论认为人的自我决定能够灵活地控制自己和环境之间的相互作用,同时也强调社会环境对人的潜能发挥具有重要影响。该理论突出强调了个体与社会环境之间互动的重要作用,认为个体获得发展应满足三种心理需求,即自主(Autonomy)、能力(Competence)和关联性(Relatedness)。其中,自主是指通过个体知识建构将习得知识与自我认知进行整合的过程;能力是指完成一项任务所需具备的综合素质,能力的不同将会直接影响学习的效果;关联性是指学习者与他人共同探究知识时建立的联结。三种心理需求满足的过程,同样也是以认知和建构主义为基础进行的知识同化与顺应的过程。例如,有研究者基于自我决定理论探究了网络学习投入对于学习质量的影响,结果发现,自我决定动机和元认知调节策略在认识信念和网络学习投入的关系中起完全中介作用,但不同动机类型的作用存在差异;另外,自主性动机对网络学习投入有显著的正向预测作用(周琰,2018)。还有研究者探索了自我决定、感知有用性、感知易用性、学习效果四个因素之间的关系,结果发现,学习者的自我决定对学习效果无显著影响,但是当自我决定与技术接受、学习效果被纳入同一模型后,自我决定会削减感知有用性与学习效果之间的正相关关系,因此智慧学习环境下应对学习者的内部学习动机和技术接受度给予更多的关注才能更好地提升学习者的学习效果(郭婉瑢等,2020)。在STEM教学中,自主和合作探究是主要的学习模式,因而特别需要学习者发挥个体的主观能动性,在原有知识和技能的基础上,不断与STEM环境中的工具、对象、其他学习者及教师进行关联互动,从而达到体验探究活动、完成活动制品的目的。

由美国社会心理学家弗里茨·海德(Fritz Heider)提出的归因理论,旨在探索人们进行归因的前提、方式和过程,以及导致人们将某一特定时间或行为结果归属于某种特定原因的影响因素(张爱卿,2003)。早期的归因理论仅从个人或外部环境角度出发,探究归因的过程,而忽略了对归因后果的研究。Bernard Weiner尝试将归因与动机相结合从而形成了动机归因理论,对归因产生的后果进行了分析与评价,由此拓展了归因理论的研究范围(Weiner,2000)。在实践应用中,有研究者以归因理论为指导,使用不同的归因方式制定了新手型、熟手型和专家型教师的专业发展路径(张成莉,2016)。还有研究者基于归因理论为大学生建立了正确的职业挫折归因模式,以期培养大学生的职业韧性(徐睿等,2019)。在STEM教学中,通常采用诸如测验、访谈、组内互评和反思日志等评价方式帮助教师与学生进行归因(江丰光等,2017),既关注学科知识,又关注学生在真实或模拟场景下的学习表现。

从上述分析可以看出,学习动机相关理论发展至今,虽然形成了“机械论”和“认知观”两大主要流派,但其在解释学习过程和学习心理方面都具有一定的合理性,而且可以形成互补效应。笔者通过对诱因理论、自我决定理论和归因理论的阐述,旨在为STEM教学中的情境创设、知识建构与评价反思提供动机理论支持,更好地促进STEM教学。

3.动机层次模型

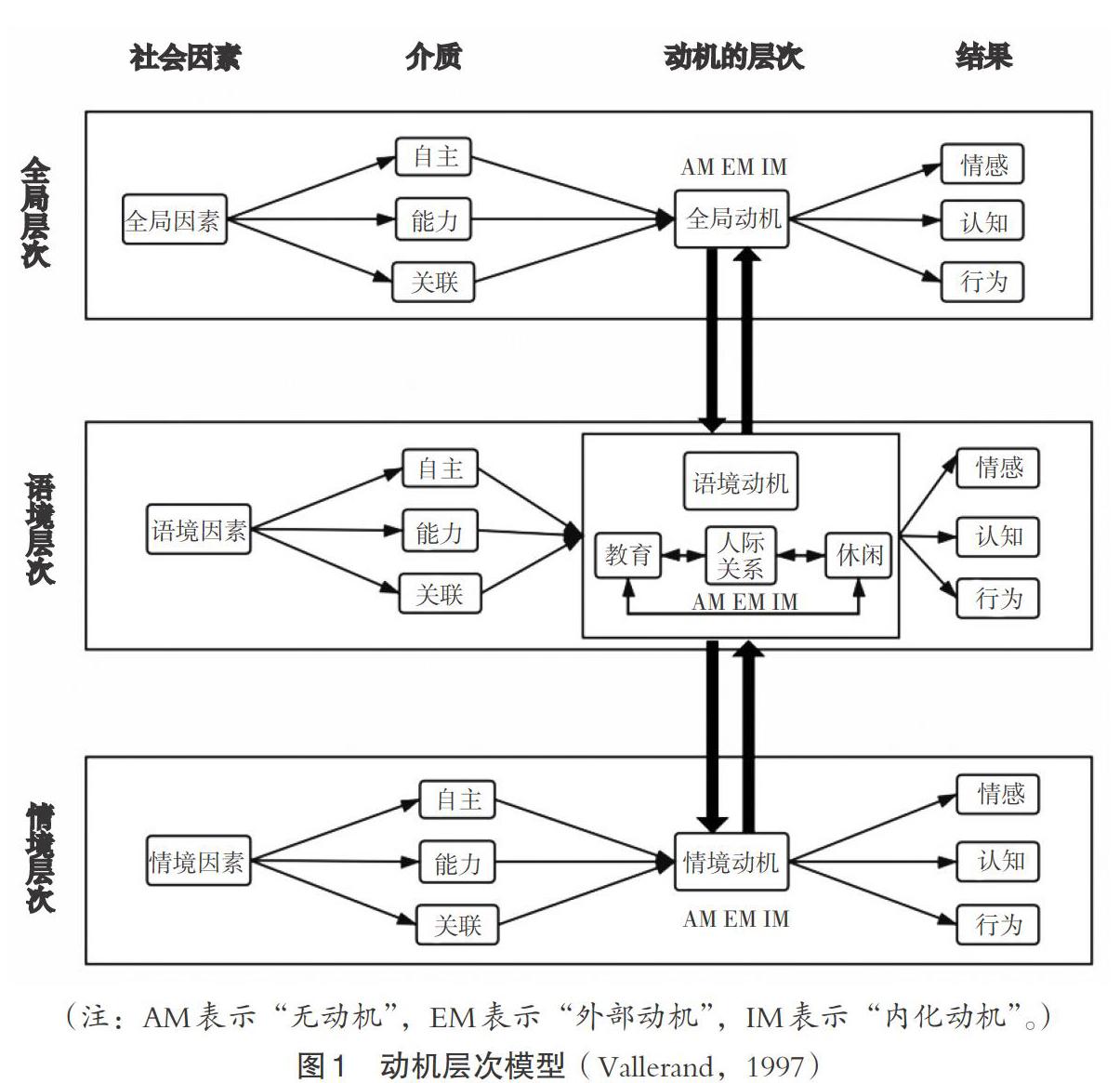

早期的动机研究多从实验和心理测量的角度进行,将动机视为稳定的人格特质,较少关注环境与情境对学习的影响。随着学习环境设计理论的发展和教学实践方法的创新,学习的情境性、主动性和社会性开始受到重视,研究者逐步开始探索学生所处的背景因素对学习动机的影响(范春林等,2007)。在STEM教学中,由丰富的资源、工具、策略与人(教师和学习者)构筑的学习环境,为学习者学习动机激发提供了丰富的背景因素。Vallerand提出的动机层次模型(The Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation)(Vallerand,1997)(见图1)为STEM教学中的学习动机层次划分、教学活动设计、动机激发与转化提供了理论框架支撑。

该动机层次模型提出5个基本假设:一是一个完整的动机分析过程包括内在动机、外在动机和无动机①三个结构要素;二是内在动机、外在动机和无动机普遍存在于全局(Global)、语境(Contextual)和情境(Situational)三个层面;三是动机是由社会因素和自上而下的动机效应决定的;四是在一个给定层次的动机和下一个更高层次的动机之间存在一种递归式的、自下而上的关系;五是动机会产生不同类型的结果。该模型不仅揭示出人的动机的复杂性,而且指出这种复杂性是由人际因素和社会因素共同影响而造成的。因此我们不能仅仅对其进行描述,还要对其进行类型和层次划分。厘清不同层次的动机之间的作用机制及其所产生的结果,有助于我们更好地将该模型应用于实践中。

从动机层次模型中可以看出,不同层次的动机之间体现出如下四个方面的作用关系。首先,动机是由三个层次的社会因素共同作用的结果,情境因素可以影响情境动机,语境因素可以影响语境动机,全局因素可以影响全局动机。其次,社会因素对动机的影响通过三个层次上的能力感知(与环境有效互动)、自主性(自由选择自己的行动过程)、以及相关性(与重要他人有联系的感知)来调节。再次,动机的决定效应体现在上一层次的动机对下一层次动机的自上而下的影响,因而全局动机会影响语境动机,语境动机会影响情境动机,但除了特定情况外全局动机不会直接影响情境动机。最后,动机的决定因素还体现在独特性效应上,如以特定休闲活动的情境动机为例,它主要受到一个人对休闲活动的语境动机和特定休闲活动进行时的情境因素的共同影响。

该模型还指出,动机产生的不同类型的结果可以细分为三点:一是动机产生的结果在本质上既可以是认知的,也可以是情感的和行为的。二是不同的动机以不同的方式影响结果,如更积极的结果是由内在动机产生的,而最消极的结果是由某些类型的外在动机和无动机产生的,因此我们需要以一种自我决定的方式进行激励。三是动机产生的结果普遍存在于全局、语境和情境三个层次上。

从上述对动机层次模型的解析可知,该模型提出的对动机的三种分层方式,为多视角应用动机理论提供了学理支持。只有将学习动机进行准确分层,并逐层讨论动机的影响因素与转化关系,才能充分激发学习动机,增强学习效果。在对该模型的应用方面,Gillet等人(2019)运用动机层次模型分析了大学生需求满足的成长轨迹,结果发现不同需求满足轨迹的学生其情感、认知与行为能力并不相同。Vasconcellos等人(2020)运用该模型中的动机分层原理对体育教学进行系统回顾与元分析,探究了多种动机对于教学效果的影响。同样,动机层次模型也为研究者探讨提升STEM教学中的学习动机提供了新视角。若将STEM教学与该模型进行融合,则可能促进学习动机在不同层次间的横向推进与纵向转化。首先,STEM教学注重为学生创设情境,注重培养学生在实验环境中自主探究建构知识,该模型将语境与情境分层,有助于讨论当前创设的学习情境是否能增强学生的沉浸效果。其次,该模型强调三种动机之间的递归关系,认为反复刺激情境动机可以激发和增强语境动机,最终有助于提升全局动机,为培养学生STEM素养提供了新思路。最后,该模型中强调的自主、能力与关联性等调节要素,也为激发学生STEM学习动机提供了教学干预策略指导。

三、面向STEM教学过程的学习动机序列模型

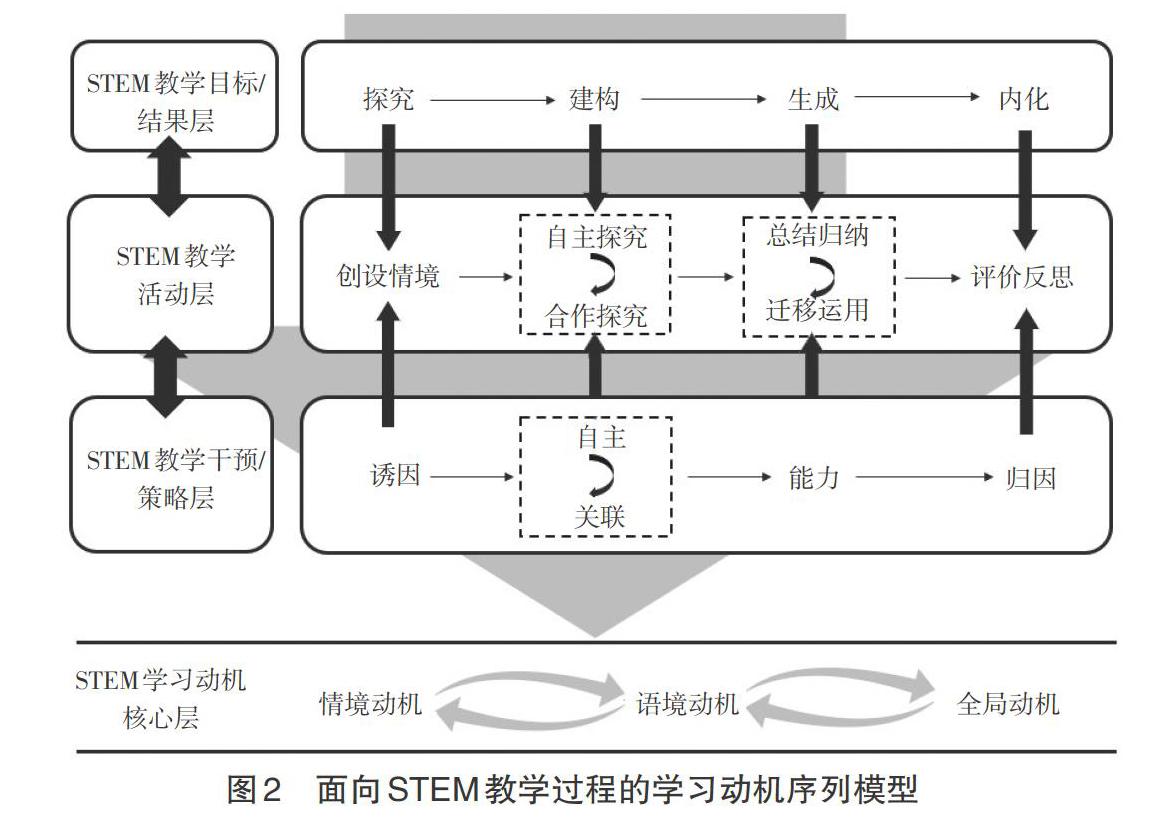

笔者在前人研究的基础上,通过归纳演绎的方式来构建面向STEM教学过程的学习动机序列模型。具体而言,笔者基于STEM教学过程模式,在诱因理论、自我决定理论和归因理论的指导下,对STEM教学过程与动机层次模型进行整合与改进,形成如图2所示的面向STEM教学过程的学习动机序列模型。

从图2可知,该模型以STEM教学过程为轴线,将STEM教学过程划分为教学目标/结果、教学活动、教学干预/策略三层结构;每一层围绕STEM教学的要求和特色进行要素凝练并确定要素之间的联系;STEM教学过程三层结构最终指向激发和维持学习者的STEM学习动机这一核心。具体阐述如下:

STEM教学目标/结果层凝练为探究、建构、生成、内化四个核心要素,并构成递进关系,以此作为STEM教学设计与评价的依据。STEM教学活动层凝练为创设情境、自主探究、合作探究、总结归纳、迁移应用、评价反思6个核心要素,并构成递进关系,以此为STEM教学活动设计和实施提供框架支持。STEM教学干预/策略层凝练为诱因、自主、关联、能力、归因5个核心要素,并构成递进关系,以此为STEM教学实施提供策略支持。STEM学习动机层凝练为情境动机、语境动机和全局动机三个核心要素,并形成双向循环递归关系,以此为STEM教学目标/结果层、STEM教学活动层、STEM教学干预/策略层提供靶向引导。

纵向上看,在以“探究”为目标的环节,教师通过创设STEM教学情境来激发情境动机,引导学习者进入STEM教学现场,通过引入新知来刺激学生原本认知中与之匹配或冲突的内容(赵呈领等,2018),由此通过情境诱因来激发学习者的探究兴趣。在创设情境时需要注意目标、策略、时空以及参与人员的多要素融合与协同,坚持以学生为主体的理念,充分调动教师与学生的參与积极性,增强学生在STEM情境中的沉浸感(田阳等,2020)。

在以“建构”为目标的环节,教师通过创设STEM学习活动来激发语境动机,让学习者采用自主和合作探究的方式进行知识建构。在此过程中,教师一方面要充分利用STEM学习活动的语境来激发学习者的学习兴趣和自主性,另一方面要充分挖掘STEM学习活动所提供的语境线索来为学习者自主和合作探究提供支架策略。另外,在促进小组合作学习过程中,还需要根据学习者的认知结构、认知能力与认知风格等因素,按照异质互补原则建立小组合作探究机制(高茜,2021),并使用丰富的实验教具进行辅助,以促进人际与实验环境下学习动机的充分激发。

在以“生成”为目标的环节,教师通过创设STEM学习活动来激发全局动机和语境动机,引导学习者对上一阶段建构的知识进行总结归纳和迁移应用。有学者指出,在完成知识总结归纳后,教师应通过创设新的问题情境,帮助学生完成认知在不同情境下的迁移,实现知识含义与应用范围两个方面的认知重构(刘儒德,2001)。因此,在该环节,教师要特别重视学习者的已有能力,通过相应的干预策略引导学习者结合语境动机对知识进行总结归纳,同时结合全局动机对知识进行迁移应用。学习者在对STEM教学内容和知识不断进行建构和解构的过程中,逐步实现知识的生成。

在以“内化”为目标的环节中,教师通过设计STEM教学活动来激发全局动机和情境动机,引导学习者开展评价反思,并通过检测、自我报告和反思日志等方式,对知识教学和学习的效果进行归因分析,以便教师和学习者能够从中汲取经验和教训。学习者在自我归因和教师归因的双重助推下,逐步实现知识的真正内化。

综上分析,整体来看,STEM教学目标/结果、教学活动、教学干预/策略三层结构中各核心要素之间存在逐层递进关系,构成了每一层次上的序列结构。这三层结构最终指向了STEM学习动机层。纵向来看,围绕情境动机、语境动机和全局动机的激发,大致形成了以“探究”“建构”“生成”“内化”为目标的STEM教学环节,每一环节通过设计相应的教学活动来激发相应层次和相应类型的动机,并通过相应的调节策略来支持和推进STEM教学活动的实施。需要说明的是,学者Vallerand提出的动机层次模型中三个层次的动机并不是严格地按照先后顺序分布在不同的教学环节中。动机层次模型只是表明了存在三个层次的动机,且不同层次的动机之间存在递归关系。因此,笔者提出的模型中,在STEM教学的不同环节,三种动机可能同时存在,但在不同环节却有相对突出的一种或两种动机类型。例如,在“探究”阶段强调情境动机,在“建构”阶段强调语境动机;而在“生成”阶段同时强调语境动机和全局动机,在“内化”阶段同时强调全局动机和情境动机。

四、基于学习动机序列模型的STEM教学案例分析

面向STEM教学过程的学习动机序列模型既关照了STEM教学过程,也强调了学习动机的层次序列。STEM教学过程包括教学目标/结果、教学活动、教学干预/策略三层结构,每一层都围绕其核心要素构成了先后序列关系,层与层之间也形成了递进或递归关系,由此构成了逻辑自洽的理论模型。为了更好地阐述该模型,使之能够在STEM教学实践中发挥效用,笔者将以澳门濠江中学设计的STEM教学项目“太阳能家居水培种植箱的设计与应用”为例②,对其STEM教学内容和学习动机类型进行深入分析,以期为面向STEM教学过程的学习动机序列模型的落地应用提供分析路径。

1.STEM教学案例内容分析

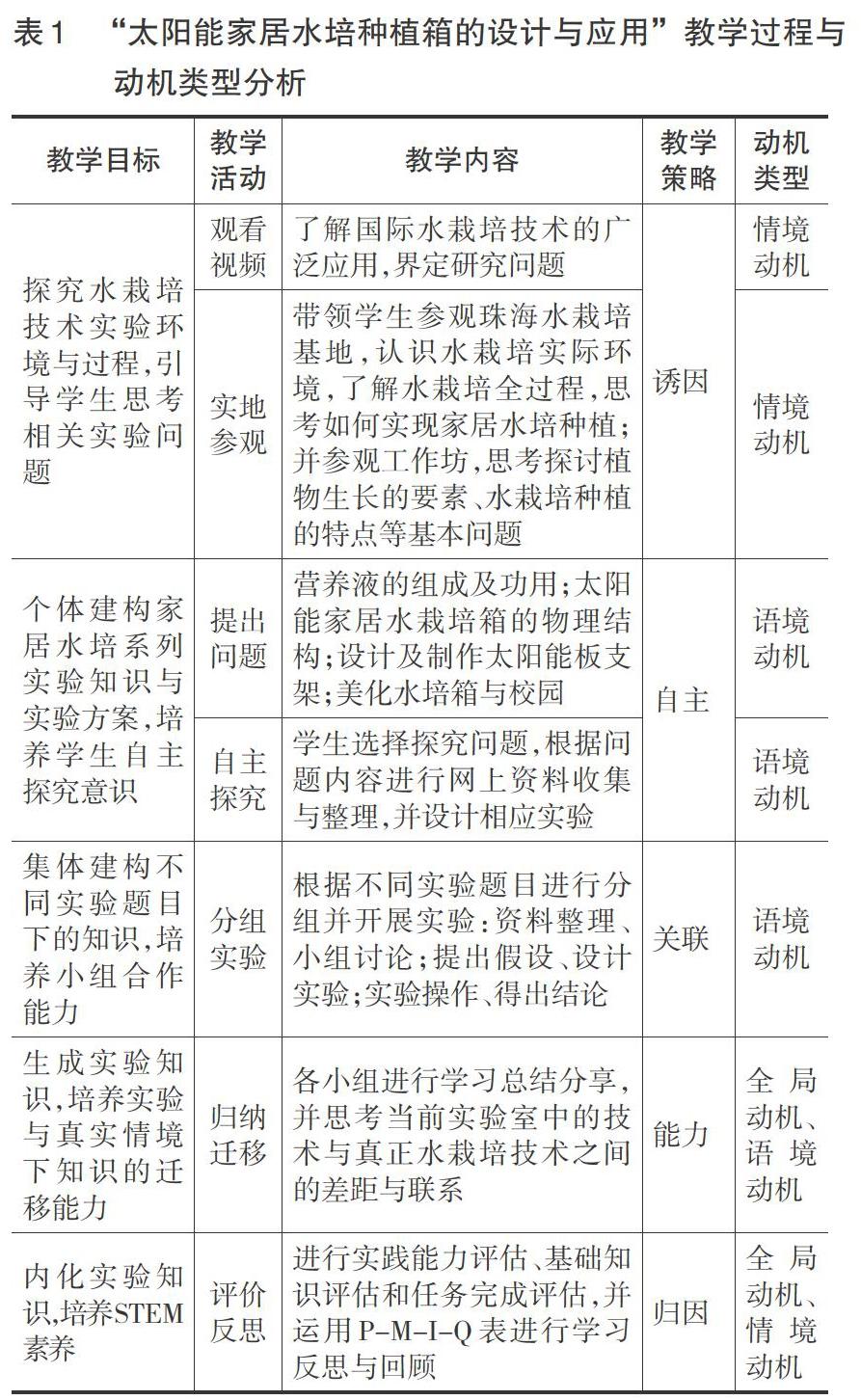

该STEM课程以水培种植技术为背景,面向初中三年级学生,让学生探究营养液配制方案、了解太阳能家居水培种植箱的物理结构、设计及制作太阳能板支架、美化水培箱与校园等活动,通过记录、观察和实验等过程促进跨学科知识整合,提升学生的STEM素养。面向STEM教学过程的学习动机序列模型指导下的“太阳能家居水培种植箱的设计与应用”教学分析如表1所示。

首先,教师通过让学生观看水栽培技术视频、带领学生前往珠海水培基地考察的方式进行情境创设,引导学生将要探究的知识与实地场景建立联结,激发情境动机。观看视频与实地参观的导入方式能够让学生充分沉浸在知识探究的过程中进行科学观察,由此引出“家居水培”的概念,引发学生的探究意识。

其次,教师基于情境铺垫提出制作营养液、水培箱、太阳能板支架,以及美化水培箱与校园等探究问题,通过让学生在不同的学习活动中寻找线索和人际交互来进行探索和思考,由此实现学生个体对知识的自主建构。与此同时,让学生通过自主收集与整理材料、设计实验等来初步建立问题解决方案,然后依据该方案与小组成员进行讨论与修改,并在实验论证过程中不断完善,由此推进小组合作知识建构。

再次,充分利用学生已经习得的知识,结合语境动机让学生进行学习成果展示与总结分享,不断完善知识结构。同时引导学生比较家居水培与真正水栽培技术的差异并建立两者之间的联系,促进学生将实验场景中习得的知识和技能向实际场景迁移应用。

最后,教师和学生通过对STEM活动的完成情况进行评估,从中总结经验和发现不足,为改进教学和学习提供指导,不断实现知识内化。具体表现为,从实践能力、基础知识和任务完成情况三个角度进行组内学习评估,并运用P-M-I-Q(Plus-Minus-Interest-Questions)反思表对已经学懂的、还未学懂的、想继续关注的以及还存在疑问的知识进行自我反思。通过分析反思表发现,学生不仅学会了配置溶液、使用实验仪器与操作计算机等技能,而且还提出了“太阳能板是否具有可替代性”以及“植物生长情况是否会影响味道”等问题,这表明学生积极投入到问题探究过程,激发了情境动机、语境动机和全局动机,不断提升了创造性思维能力,增强了学生的STEM素养。

2.STEM教学案例动机分析

笔者将以面向STEM教学过程的学习动机序列模型为依据,主要从情境、語境和全局三个层次来分析STEM教学案例中的学习者学习动机情况。

(1)情境动机分析

学习情境以环境为载体,当学习环境不同时,情境体验感也会发生变化。教学过程中创建的学习情境一定要具有可被塑造的特征,即能够依据教学活动的改变进行辅助调整(田阳等,2020)。STEM教学情境有助于激发学习者的情境动机,但在激发学生学习兴趣的同时也要引导教学活动的有效进行。在该案例中,水栽培技术视频与珠海水培基地为教学开展营造了真实的学习情境,学生在观察育苗、移苗、定植、采收的过程中,以及在技术人员的讲解和学生互动的过程中,能够充分激发学生的情境动机,增强学习兴趣与探究意识。而在评价反思活动环节,教师提供的多角度评估方式与P-M-I-Q反思表同样也为学生创设了具体真实的情境,有助于充分激发学生的情境动机,进而完成知识的内化。

(2)语境动机分析

语境因素是指在学习過程中,教学环境中的物(如资源、工具等)和人(如教师、学生、助教等)为学生探究学习特定知识内容所提供的语境和线索。学生在探究和建构知识过程中,需要一步步地获得适当的、小步调的线索,进而发现解决问题的模式。而在线索不断被发现的过程中,学生的语境动机会得到充分激发。在该案例中,学生先以网络为获得线索的工具,进行资料收集与整理;后与小组同伴以实验教具为获得线索的工具,反复进行实验论证;还通过与教师及同伴的交流而获得将所学知识迁移应用于新情境的线索。

(3)全局动机分析

全局动机相对稳定,体现为学习者看待事物和处理问题的一般态度。但是全局动机同样受到情境和语境的影响。当学习者在特定的情境中完成探究活动,并在情境中线索和语境的引导下建构和生成新的知识并将其内化到自己的知识结构后,其全局动机也会随之发生变化。在该案例中,学生通过对比家居水培与水栽培技术的差异,建立两者之间的联系,促进了其将实验习得知识向真实场景的迁移应用,由此就能激发学生的全局动机。在进行多维度学习评估与制作P-M-I-Q反思表的过程中,学生对学习效果进行总结评价,分析学习中的经验与不足,不断实现知识的内化,由此亦能激发全局动机。

整体来看,在“太阳能家居水培种植箱的设计与应用”教学过程中,每一教学环节都围绕不同的教学目标,通过设置不同的教学活动,使用不同的教学干预策略进行教学实施,从不同层面激发了学习者的学习动机。而不同层次的学习动机之间也通过不同的教学环节实现了联结,由此构成情境动机、语境动机、全局动机间的双向递归关系。在STEM教学中,通过对不同层次学习动机的不断刺激,有助于培养学生的创造性思维,提升STEM素养。

五、研究总结

STEM教育已成为当前世界各国推动教育系统变革的重要抓手,推进STEM教育有助于有效培养具有国际竞争力的创新型人才。我国当前的STEM教育面临较好的发展机遇,但是在STEM教学中仍存在学生学习动机不足等问题,从而导致学生缺乏学习兴趣、课堂知识留存率低。学习动机是促进学生自主学习的内生力量,也是影响学生学习效果的重要因素之一。基于此,笔者在对STEM教学过程模式、学习动机相关理论以及动机层次模型等进行综述的基础上,构建了面向STEM教学过程的学习动机序列模型。该模型分为教学目标/结果层、教学活动层、教学干预/策略层三层,通过每层内部的横向推进以及层与层之间的纵向转化,最终指向STEM学习动机核心层。该模型从情境、语境和全局三个层次划分了学习动机,并指出在不同的教学环节中通过不同的教学活动设计可以激发不同类型的学习动机,且情境、语境和全局动机之间存在双向循环递归关系。若长期施以正向刺激,则可以促进学生内在品格的形成。该模型为解决当前STEM学习动机不足的现状以及培养学生STEM素养提供了新思路。但本研究当前只对单个优秀STEM教学案例进行了系统分析,今后还需要通过更多实践研究进一步验证该模型的有效性。

注释:

① 该词对应的英文单词是“amotivation”,意指内在或外在动机的相对缺失,此处译为“无动机”,原文对应的英文为“the relative absence of motivation, intrinsic or extrinsic”。

② 该案例为澳门濠江中学设计,在2019年中小学优秀STEM教学案例评选活动中被评为“一等奖”。该课件的链接详见https://wenku.baidu.com/view/c076357177a20029bd64783

e0912a21615797fcb.html,访问时间为2020年11月18日。

参考文献:

[1]范春林,张大均(2007).学习动机研究的特点、问题及走向[J].教育研究,(7):71-77.

[2]高茜(2021).从合作学习到学习合作:当下课堂合作的实践完善[J].教育理论与实践,41(4):61-64.

[3]郭婉瑢,冯晓英,蔡旻君(2020). 智慧学习环境下学习者的学习效果影响因素[J].现代教育技术,30(12):69-75.

[4]江丰光,蔡瑞衡(2017).国内外STEM教育评估设计的内容分析[J].中国电化教育,(6):59-66.

[5]金春平(2011).如何培养小学生的数学学习动机[J].上海教育科研,(2):79-80.

[6]李克东,李颖(2019).STEM教育跨学科学习活动5EX设计模型[J].电化教育研究,40(4):5-13.

[7]梁芮铭,姜强,晋欣泉等(2020).众包知识建构下STEM学习动机影响机制与强化路径——面向深度学习的课堂教学结构化变革研究之六[J].现代远距离教育,(5):43-51.

[8]刘儒德(2001).论建构主义学习迁移观[J].北京师范大学学报(人文社会科学版),(4):106-112.

[9]苏咏梅,陈屿(2019).“学校—STEM专家合作”模式:提升学生STEM事业兴趣[J].中小学数字化教学,(12):25-28.

[10]田阳,万青青,陈鹏等(2020).多空间融合视域下学习环境及学习情境探究[J].中国电化教育,(3):123-130.

[11]徐睿,翁海光(2019).职业生涯理论和归因理论视域下大学生职业韧性的培养路径[J].学校党建与思想教育,(3):75-76,79.

[12]杨开城,窦玲玉,李波等(2020).STEM教育的困境及出路[J].现代远程教育研究,32(2):20-28.

[13]余胜泉,胡翔(2015). STEM教育理念与跨学科整合模式[J].开放教育研究,21(4):13-22.

[14]詹泽慧,李克东,林芷华等(2020).面向文化传承的学科融合教育(C-STEAM):6C模式与实践案例[J].现代远程教育研究,32(2):29-38,47.

[15]张爱卿(1999).动机论:迈向二十一世纪的动机心理学研究[M].武汉:华中师范大学出版社:26-27.

[16]张爱卿(2003).归因理论研究的新进展[J].教育研究与实验,(1):38-41.

[17]张成莉(2016).归因理论视角下教师专业发展路径研究[J].教育理论與实践,36(22):48-51.

[18]张公社,周喜华(2012).教育心理学[M]北京:中国人民大学出版社:99-101.

[19]张新明,陈美兰(2016).学习动机影响因素的“三维因素”说建构与验证[J].当代教育科学,(10):25-27,37.

[20]赵呈领,申静洁,蒋志辉(2018).一种整合创客和STEM的教学模型建构研究[J].电化教育研究,39(9):81-87.

[21]周琰(2018).网络学习投入影响因素与应对策略——基于自我决定理论的视角[J].中国电化教育,(6):115-122.

[22]Burke, B. N. (2014). The ITEEA 6E Learning by DeSIGNTM Model: Maximizing Informed Design and Inquiry in the Integrative STEM Classroom[J]. Technology Engineering Teacher, 73:14-19.

[23]Bybee, R. W., Taylor, J. A., & Gardner, A. et al. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness[R]. Colorado Springs, CO: BSCS.

[24]Gillet, N., Morin, A., & Huyghebaert, T. et al. (2019). University Students Need Satisfaction Trajectories: A Growth Mixture Analysis[J]. Learning & Instruction, 60:275-285.

[25]Vallerand, R. J. (1997). Toward a Hierarchical Modelof Intrinsic and Extrinsic Motivation[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 29:271-360.

[26]Vasconcellos, D., Lonsdale, C., & Parker, P. et al. (2020). Self-Determination Theory Applied to Physical Education: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Journal of Educational Psychology, 112(7):1444-1469.

[27]Weiner, B. (2000). Intrapersonal and Interpersonal Theories of Motivation from an Attributional Perspective[J]. Educational Psychology Review, 12:1-14.

[28]Wells, J. G. (2016). PIRPOSAL Model of Integrative STEM Education: Conceptual and Pedagogical Framework for Classroom Implementation[J]. Technology and Engineering Teacher, 75(6):12-19.

收稿日期 2020-11-20责任编辑 刘选

Abstract: At present, there are many problems in STEM teaching in our country, such as the simple and rough curriculum design, the lack of teaching support, and the inability to satisfy students to complete the inquiry process. The core reason for these problems is that the STEM instructional design process did not fully consider how to stimulate learners learning motivation. STEM teaching emphasizes “learning by doing” learning method which is independent, cooperative and inquiring and attaches importance to the characteristics of interdiscipline, context, experience and participation. It helps to stimulate learners learning motivation at multiple levels, thereby enhancing the effect of STEM teaching. Based on the support of the STEM teaching process model, theories about learning motivation and hierarchy model of motivation, the learning motivation sequence model for the STEM teaching process is constructed through induction and deduction, including three layers, the teaching goals and results layer, the teaching activity layer, and the teaching intervention and strategy layer. And through the horizontal advancement of the core elements of each layer and the vertical transformation between layers, it ultimately stimulates the motivation of STEM learning. The characteristics of the model are reflected in the classification of learning motivation from three levels of situation, context and global situation. Theses different types of learning motivation can be stimulated by different teaching activities in each teaching link, and there is a two-way recursive relationship between the situational, contextual and global motivations. The case analysis results show that the model helps instruct teachers to better stimulate learners multi-layered learning motivation in STEM teaching.

Keywords: STEM; Learning Motivation; Hierarchy Model of Motivation; Case Analysis