面向生活圈空间绩效的社区公共绿地布局优化

——基于上海中心城区的实证研究

2021-05-06杜伊

杜 伊

1 社区公共绿地空间绩效的概念及维度

1.1 绩效与空间绩效的概念

“绩效”在《牛津现代高级英汉词典》中的原词为“performance”,解释为“执行、履行、表现、成绩、性能”。绩效多应用于管理学,用于衡量个体或组织在一定时期内的投入产出情况,能够对目标实现程度及达成效率做出衡量与反馈。

20世纪90年代,“空间绩效”开始应用于中国城市规划领域,解释为城市建设用地的空间结构绩效。如赵民等指出“对城市空间结构绩效的认知和理解,是解决城市问题的关键所在”[1]。公共绿地属于城市建设用地,但相较于商业用地、工业用地和交通设施等,对其空间绩效的讨论仍较少。在最新研究中,周聪惠界定了公共绿地绩效的概念内涵,提出空间结构绩效是公共绿地的核心绩效之一,空间绩效测评是系统层面上判定公共绿地布局合理性的主要方法[2]。

在如今社区生活圈规划实践如火如荼的大背景下,生活圈服务设施绩效研究能够为服务设施布局优化和服务提升提供直接依据。此次研究以社区公共绿地为研究对象测评其空间绩效,评判其在城市空间结构中的合理性。

1.2 社区公共绿地空间绩效的维度

整理国内外公共绿地空间绩效与测评方法的相关文献,公共绿地空间绩效可以归为空间、数量、规模3个维度。

1)空间维度。

空间维度主要指空间可达性。邻近度是其最为常见的指标。对发达国家50项研究进行的综述研究指出,公园的邻近程度与公园使用活动水平具有正相关性[3];还有研究表明,居民距离最近公园的距离决定着居民步行等行为活动,得出800m是决定能否步行可达的门槛值[4]。

2)数量维度。

诸多研究还提到可达范围内公共绿地数量的重要性。有研究发现,社区单元在其可达范围内获得的公园数量对社区青少年的户外活动水平与体重超重率有明显影响,分别呈正相关与负相关[5];Kaczynski等在研究中发现,邻近度与公园的使用活动行为没有联系,但以被调查居民点为原点的1km辐射范围内,公共绿地总数与公共绿地的使用活动水平之间存在正相关性[6]。

3)规模维度。

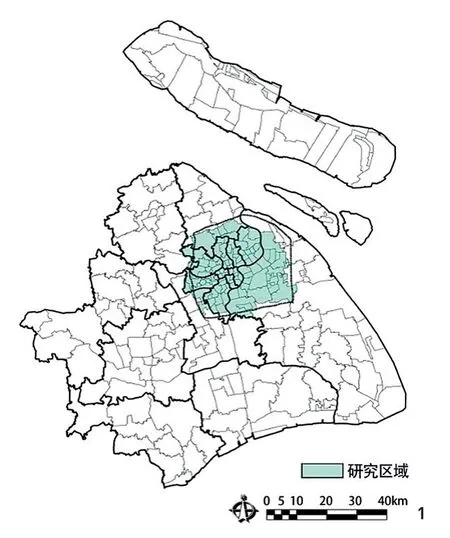

图1 研究区域

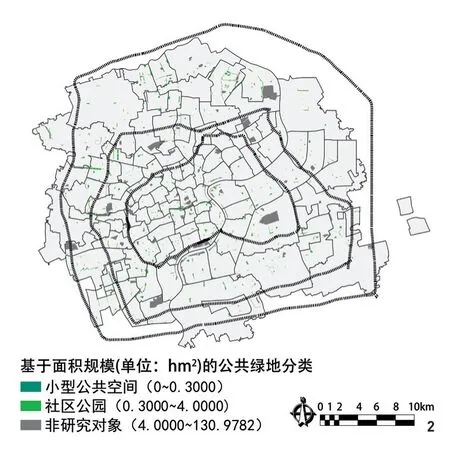

图2 上海中心城区街道单元与社区公共绿地分布

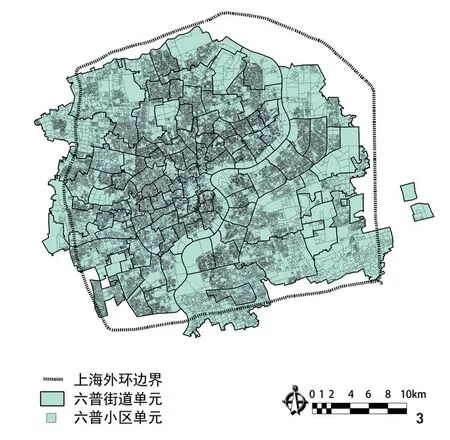

图3 街道与小区单元

规模特指公共绿地单体的规模。Schipperijn发现,即便是距离某一居住点最近的公园绿地,决定其是否被该居民点最常使用的因素是公园绿地面积规模[7]。不少研究支持了此观点,例如有研究得出大型、高质量、维护良好、使用安全的公园相比设施不多的小公园更能促进体育活动的发生及其相关健康益处[8];Sugiyama等发现在步行距离内拥有更大、更具吸引力的公共绿地可能比单纯讨论空间上的可达性更为重要[11]。

根据以上论述,以上海中心城区为例,拟解决2个问题:验证所提出的社区公共绿地空间绩效的维度及相互间的关系;通过社区公共绿地空间绩效测评,衡量布局合理性,提出优化策略。

2 上海中心城区社区生活圈公共绿地空间绩效测评

2.1 研究区域

研究范围为《上海市城市总体规划(2017—2035)》中提出的“社区生活圈”的适用范围——上海中心城区(浦西七区与浦东新区在外环以内的区域)(图1),涵盖103个街道(镇)单元,平均面积3.43km2,单元平均人口规模11.9万人,与规划定义的“社区生活圈”基本接近①。上海市已经开展的社区规划均是在街道单元的基础上进行的,因此以街道作为社区生活圈研究单元符合现阶段的现实与规划情况。

表1 上海市公共绿地体系分类

2.2 研究方法

2.2.1 空间绩效测评指标门槛值的筛选

1)面积规模。

基于《上海市城市总体规划(2017—2035)》中生活圈层级及公共绿地分类分级,将社区公共绿地界定为社区公园与小型公共空间。小型公共空间在文件中指街角绿地及小广场等[9](表1),根据文件确定小型公共空间面积规模为0.04~0.30hm2,社区公园规模面积为0.30~4.00hm2(图2)。

2)服务半径。

根据《上海市15分钟社区生活圈规划导则》提出的“3 000m2公共绿地500m服务半径全覆盖,社区公共绿地(400m2以上的公园和广场)的5min步行可达率达到90%左右”[10]的具体要求,明确规定了500m的空间距离与5min的时间距离,根据步行规律,将5min可达换算为300m可达,即确定社区公园服务半径为500m,小型公共空间服务半径为300m。

3)人均面积。

在《上海市15分钟社区生活圈规划导则》中对人均社区公共绿地(包括社区公园、街角绿地及小广场等)面积的要求是4m2,该取值也是此次绩效测评的重要门槛值参考。

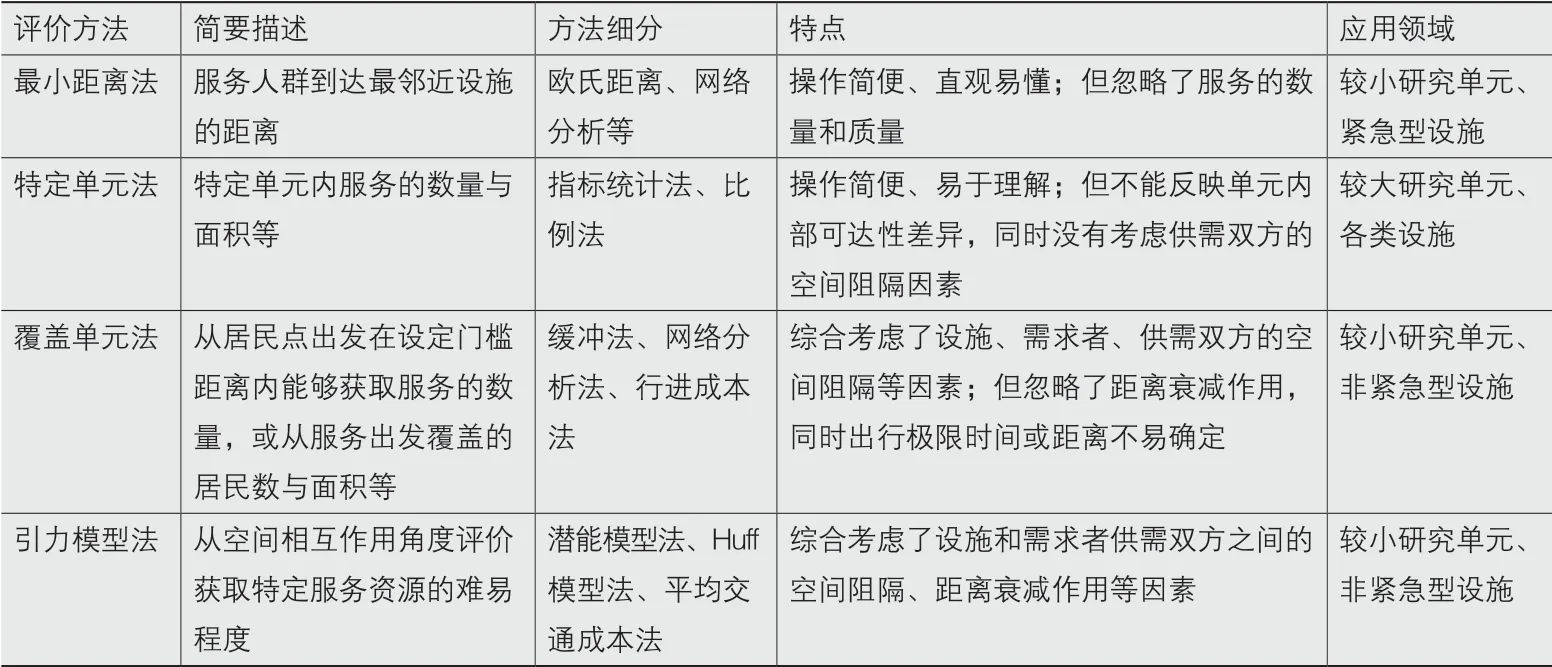

2.2.2 空间绩效测评指标项与方法

测评指标项的确定与测评方法的选取应同时考虑。首先,参考相关领域具有代表性与影响力的文献[7,11-14],辨析其中提到的服务设施空间结构绩效测评方法(表2)。研究表明,这方面的研究81%运用GIS进行空间统计分析[8]。综合考虑本次研究拟探讨的空间绩效的空间、数量与规模3个维度,以及已有测评方法的特点,选定12个测评指标项(表3)。其中,特定单元法适合进行街道单元之间的公共绿地数量、规模及人均水平的比较,厘清社区之间的绩效水平差异,而非单个社区的绩效水平;覆盖单元法可以从公共绿地本身服务覆盖范围出发来识别各社区公共绿地服务的盲区,又可以从居民聚居点出发识别居民步行可达范围内可以获得的公共绿地服务水平,并进行横向比较;最小距离法可以了解与每个居民聚居点最近的公共绿地距离及其规模。

为了提高公共绿地空间绩效测评精度,本研究中用于GIS空间分析的居民点数据由上海市第六次人口普查中最小的人口统计单元——“六普小区”面数据的几何中心转换而来(图3)。经过转换,研究范围内总计包括38 718个居民点。

图4 距离最近公共绿地在300、500m以内的小区统计分析(注:图表数值是距离最近公共绿地在300与500m以内的小区在其所属生活圈中的比例,将其按四分位数法,取各区间数值的中位数值代表各区间的中心趋势进行比较)

图5 300、500m可达公共绿地数量指标比较(注:图表中的比例是Num_RQ03和Num_RQ004分别取值在0、1、2、3这4个数值的街道数量占中心城区总数的比例,Num_RQ03代表统计500m以内公共绿地的情况,Num_RQ004代表统计300m以内公共绿地的情况)

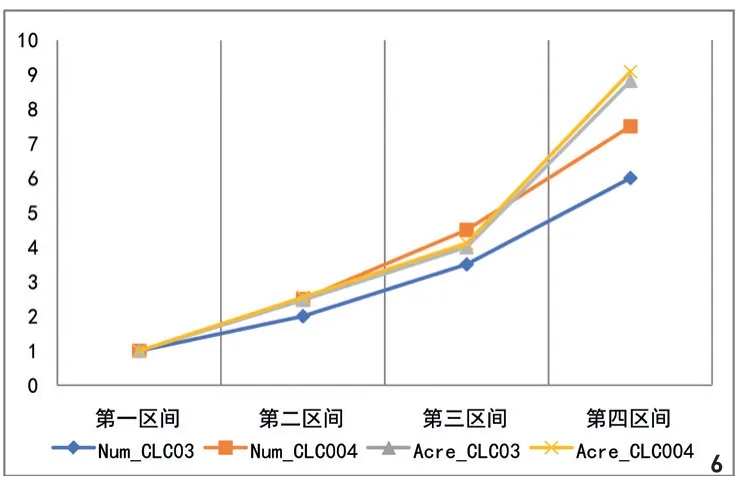

图6 社区公共绿地总数与总面积指标四分位值比较(注:图表中的趋势线以四分位数第一区间中位数值为基准,其中Num_CLC03为社区公园总数的四分位数区间的趋势线,Num_CLC004为社区公园与小型公共空间总数的四分位数区间的中位数,Acre_CLC03为社区公园总面积的四分位数区间的中位数,Acre_CLC004为社区公园与小型公共空间总面积的四分位数区间的中位数)

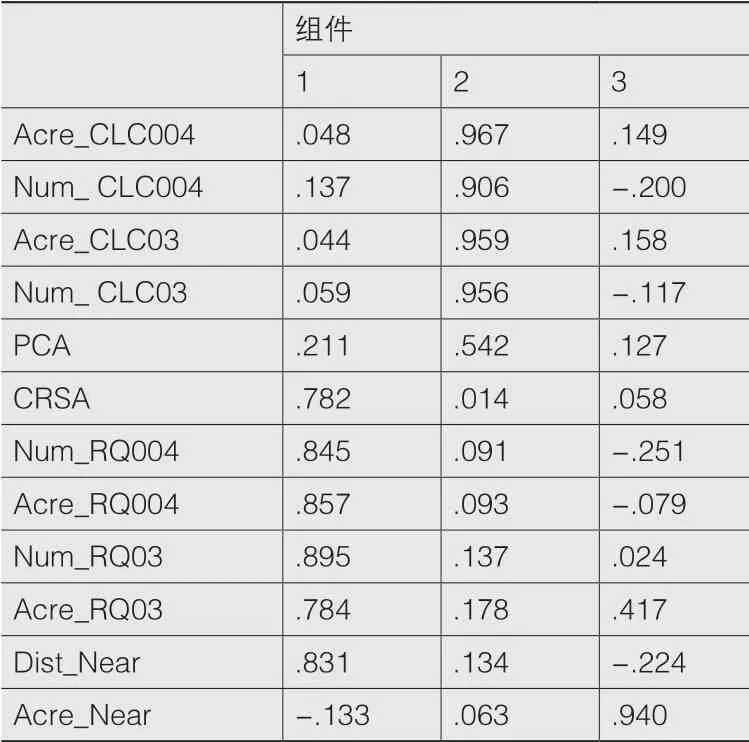

2.2.3 测度项因子分析及主因子得分计算

为了解这12组测评指标之间是否存在信息重叠,验证社区公共绿地空间绩效的主要维度,采用因子分析进行多变量的降维:1)对12组测评指标数据进行标准化处理;2)运用SPSS“降维”命令实现因子分析;3)采用主成分分析法抽取因子,依据特征值大于1来确定因子数;4)采用Kaiser标准化的正交旋转法进行因子旋转,估计因子得分;5)运用ArcGIS绘制因子得分地图对结果进行讨论。

3 社区公共绿地空间绩效测评结果与讨论

3.1 因子分析结果

因子分析的KMO与Bartlett检验结果显示,KMO值为0.77,验证了此次因子分析的有效性。旋转后的因子载荷值显示前3个因子能够捕获原始数据中总方差的79.40%,因子1、2、3的方差百分比分别占35.48%、33.11%和10.56%,为本次抽取的3个主因子。根据测评指标项的性质(表4),主因子1、2、3分别代表空间(权重0.35)、数量(权重0.33)和规模(权重0.11)3个维度。因子分析验证了所提出的空间绩效的3个维度,并得到了各自权重。

3.2 各维度下的空间绩效指标项测评结果与讨论

3.2.1 空间维度

1)社区公园500m服务面积覆盖率。

上海2035年制定的目标是社区公园服务全覆盖,此次研究发现,目前CRSA指标平均值已达到75.17%。最为明显的分布特征为高得分的生活圈聚集分布,位于上海中心城区浦西的中央活动区(南京东路、南京西路、豫园、石门二路街道等)。而反观整个浦东新区,一半以上生活圈的CRSA都低于50%。

2)到最邻近社区公共绿地的距离。

为了解大部分居民距离最邻近公共绿地是否都在300和500m以内,以生活圈为单元对距离邻近公共绿地不超过300和500m的小区进行统计。如图4所示,500m以内可达的小区比300m以内可达的小区比例要高出1倍之多。

3)2种步行可达范围内社区公共绿地数量比较。

比较Num_RQ03与Num_RQ004两个指标,在500m范围内没有公共绿地的社区比300m范围内没有公共绿地的社区要少29.13%,而500m可达1、2及3个公共绿地的社区分别比300m可达的情况高出17.47%、9.71%和1.94%,也就是说500m可达性明显好于300m的可达性(图5)。

表2 现有公共服务设施空间分布绩效测度方法比较

表3 基于社区生活圈的公共绿地绩效指标

图7 3个维度得分地图分布(7-1 空间维度得分地图;7-2 数量维度得分地图;7-3 规模维度得分地图)

综上,目前上海中心城区的社区公共绿地可达性有2个明显特征:浦东的社区公共绿地可达性明显低于浦西;500m可达水平远高于300m可达。

3.2.2 数量维度

1)生活圈内社区公共绿地总数量与总规模比较。

如图6所示,蓝色与橙色趋势线之间具有较为明显的斜率差异,这个差异是由小型公共空间的数量值所形成的。然而,灰色与黄色趋势线之间几乎不存在斜率的差异,这表明小型公共空间总面积值几乎没有产生斜率的变化。换句话说,目前一定数量的小型公共空间尚未形成规模。

2)人均社区公共绿地面积。

在上海市中心城区仍有80.58%的生活圈的人均面积指标达不到1m2,98.02%的生活圈达不到4m2。上海市中心城区生活圈内人均社区公共绿地面积的平均值仅为0.48m2。上海中心城区的中央活动区CRSA达到99%以上,而人均面积不到0.5m2,该区域生活圈的公共绿地很可能超出了其使用承载力。

上海中心城区社区公共绿地空间绩效在数量维度方面存在2个问题:规模在0.04~0.30hm2的小型公共空间数量非常缺乏;人均面积偏低,表明出现阶段上海中心城区社区公共绿地的供应不足。

3.2.3 规模维度

邻近的社区公共绿地规模,有58.15%为0.05~1.03hm2,82.86%不超过2hm2,整体规模偏小。与前2个维度在浦东与浦西具有鲜明差别不同,该维度空间绩效的高值在中心城区的分布较为平均。

此次规模维度的结果并不能作为评判社区公共绿地绩效高低的有效依据。因为社区公共绿地的面积不是越大越好,而偏小又可能导致吸引力缺乏,难以受到使用者的欢迎。因此规模的优化配置还需结合生活圈的人口密度及面积规模与服务半径的匹配程度进一步分析。

3.3 生活圈空间绩效得分地图的比较

对3个维度的空间绩效进行计算,制图结果如图7所示。从图7-1可以看出,浦西生活圈的社区公共绿地空间可达性普遍高于浦东,整个浦东地区几乎都在中心城区的平均值以下。图7-2的得分分布与图7-1几乎相反,浦西生活圈内公共绿地总数规模几乎达不到中心城区平均水平。不同于前2个因子,图7-3显示浦东、浦西在邻近公园的规模上差异不明显,但在西北、东北及正南方向绩效明显更好。可以发现,得分地图的表现与前文的指标项测评结果吻合,通过制图可以较为直观地反映生活圈之间的空间绩效差异,识别出的低绩效区域,对布局优化具有实践参考价值。

4 面向生活圈空间绩效的社区公共绿地布局优化讨论

4.1 基于地域

社区公共绿地空间绩效在地域上有2个明显特征:1)空间维度方面浦西好于浦东;2)数量维度方面浦东好于浦西,这可能都源于浦东、浦西的城市空间结构差异。浦东生活圈的人口密度相对较低,街区规模普遍较大且开放性不佳。本研究以小区的中心作为原点测评可达性,可能是造成浦东在300m以内到达社区公共绿地的机会低于浦西的原因。反观浦西,其内环以内地区建设时间较早,形成了高度集中的早期建筑物保留地区,尽管经历多次重建与更新周期,空间演化的路径依赖导致这些社区很难有足够的公共绿地增长。

因此,当前社区公共绿地布局优化需要深入分析理解现行的规划体系与机制,将未来空间结构格局作为工作重点,适当提出新的规划方法与政策。从这一层面上来讲,社区生活圈建设是非常利于未来城市空间结构转型的思路,能够促进社区公共绿地的发展,消除环境不公平,实现“绿色、开放、共享”。

表4 旋转后的成分矩阵

4.2 基于规划对象

研究结果显示,在上海中心城区,不同于社区公园在空间和数量维度表现出的较好空间绩效,只有少数生活圈,如徐家汇街道、南京西路街道、凌云路街道存在一定数量的小型公共空间,且绩效普遍很低。原因可能是过去自上而下的城市规划体系中对小尺度公共绿地的关注较少。以上海为例,2011年版《上海市控制性详细规划技术准则》中公共绿地最小规模下限设为0.3hm2,直到2016年修订版中才提出0.04~0.30hm2这一更小层级[15]。本研究采用的公共绿地数据更新于2016年,由此不难理解此次结果中小型公共空间供应的严重不足。

因此,应充分利用小型公共空间单体规模很小的特征,通过政策与规划引导,提出激励与保障小型公共空间增长的相应机制,探索社区公共绿地增量发展的新途径。考虑将原本很多存在于居住区内的消极空间通过城市微更新的形式为社区带来新的休闲与交往空间。

4.3 基于规划指标

此次空间绩效测评指标的门槛值设定参照《上海市城市总体规划(2017—2035)》及《上海市15分钟社区生活圈规划导则》等文件中规划指标要求的服务半径、面积规模及人均面积,因此测评结果对规划指标的优化也有一定作用。在服务半径取值上,结果显示,无论在空间还是数量维度上,上海中心城区社区公共绿地500m可达的水平都远高于300m可达;在面积规模取值上,结果表明,还需结合人口密度与服务半径做出综合判断;在人均面积取值上,结果显示人均不到0.5m2,距离上海2035年设定的人均4m2的目标还有很大差距。

因此,首先指标设定应进一步结合服务半径与面积规模的匹配性,原理可以参考中心地理论,在社区生活圈中既要结合居住小区配置服务半径小、数量多的小型公共空间,也要配置多居住小区共享、服务半径更大、规模更大的社区中心级公园。其次应该考虑人口密度,精细化制定服务半径,随着人口密度的增加,适当缩短服务半径,提升服务水平。最后,上海设定的社区公共绿地人均面积为4m2,相比于《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)中规定的15、10、5min生活圈中人均公共绿地面积分别不小于2、1、1m2[16]的系统性不足且取值可能偏高,下一阶段应结合详细社区调查进行调整优化。

5 结语与展望

本研究以上海市中心城区为例,探讨社区公共绿地空间绩效测评的空间、数量和规模3个维度及相互关系,通过对3个维度空间绩效测评结果的分析,识别出上海中心城区低绩效的生活圈及其绩效低下的主要原因。但在规模维度,尚无法通过上海中心城区的实证研究证明公共绿地的单体面积规模对社区公共绿地布局及服务水平的影响。规模维度空间绩效的测评需要进一步结合居民的使用需求、人口密度和人口统计学特征等了解公共绿地服务供给与真实需求之间的匹配程度。

另外,本次社区公共绿地空间绩效研究是对已有社区公共绿地布局在城市空间结构中的合理性进行的评判,以此为依据,从地域、规划对象及规划指标3个方面对布局优化进行了讨论。但是本次提到的布局优化主要基于生活圈之间的基本公平,然而在真实的生活圈内部,服务半径、面积规模或人均面积等基于宏中观规划编制视角的指标无法全面衡量局地现状,通过内部居民使用行为及需求认知的公共绿地微观区位分析来确定生活圈公共绿地的布局优化方向可能更为关键,是未来研究需要关注的内容。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① 《上海市15分钟社区生活圈规划导则》规定社区生活圈面积为3km2左右,总人口规模为5万~10万人。