“观潮”与“听涛”

——“钱塘潮”声景名胜化解析

2021-05-06罗曼

罗 曼

袁晓梅*

中国拥有诸多大江大河和广袤的海域,伴随风景观念的发展,江涛、海潮这类声势浩大的自然现象往往演化为以“涛声/潮音”“听涛/观潮”命名的声景名胜,常入选各地“八景”“十景”等“风景园林品题系列”①[1][2]27[3-5]。如北宋全国“江湖八境”之“浙江观潮”[6]177;明代杭州“钱塘十景”之“浙江秋涛”[2]42,舟山“普陀十二景”之“古洞潮音”[7],开封“汴京八景”之“大河涛声”[2]34;清代“台湾八景”之“鹿耳春潮”“斐亭听涛”[2]42;中华人民共和国成立后杭州“三评西湖十景”之“六和听涛”[8]88等。其中,先后被品题为“浙江观潮”“浙江秋涛”和“六和听涛”的杭州段“钱塘潮”,曾是世界古文明地区最壮观、著名的“涌潮”[2]127[9-10],解析其声景名胜化过程,对整体理解中国江涛海潮类风景名胜具有典型意义,并为杭州西湖“后申遗时代”风景遗产的深度认知及保护管理提供依据。

1 “观潮”活动的赏景化发展

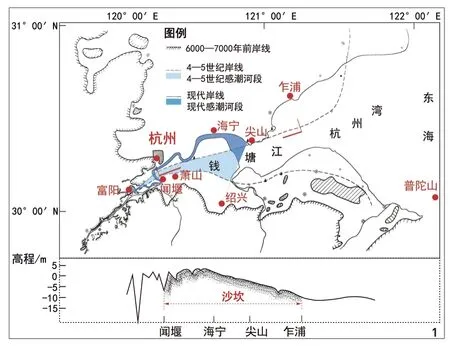

“钱塘潮”广义上指钱塘江河口朝夕再至的潮汐,通常特指潮水暴涨时产生的独特“涌潮”现象,大约形成于春秋,至汉代已有相当规模[11]9-10。在月球、太阳引力和地球离心力为主的潮汐力作用下,当东海潮波由“喇叭状”宽阔河口逆着江流倒灌进钱塘江时,受乍浦至闻堰段河底横亘巨型沙坎致使水深急剧变浅、杭州段河道陡然缩窄等综合影响,积聚的潮波能令冲击钱塘江北岸的潮头暴涨而陡立,形成来势汹汹、排山倒海、异常壮观的“涌潮”,亦称“暴涨潮”或“怒潮”[11]1[12]。北宋至清代,“钱塘潮”的起潮位置约保持在“绍兴纂风亭——海宁大、小尖山一线”[13]50,潮波可上溯至富阳一带[11]17(图1)。“钱塘潮”周期约为12小时25分钟,几近1天2次潮涨潮落,农历每月朔、望(初一、十五)以后的两三天潮最大,通常每年仲秋八月十八前后“涌潮”最盛[14]。因钱塘江古名“浙江”,“涌潮”的早期称谓为“浙江潮”;又因古称“钱塘”的杭州不仅古时“涌潮”尤其雄壮,而且隋唐以降发展为感潮河段沿岸愈发繁荣的城市,清代以前潮汐的记载便集中于此[13]51-52,江和潮遂渐渐被冠以“钱塘江”和“钱塘潮”之名。

图1 钱塘江河口环境及感潮河段示意图(作者改绘自参考文献[11]13[13]40-41)

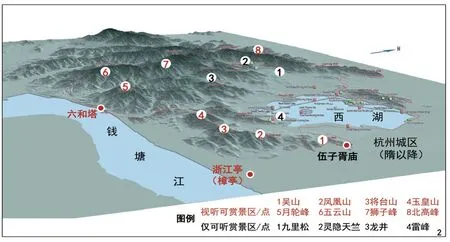

图2 杭州赏潮景区(点)分布示意图(作者改绘自参考文献[20]50-51)

“观潮”自古是钱塘江河口地带尤为重要的活动,最初基于勘察水情、观测潮候、预防潮灾等实用性需求。春秋时期先民面对汹涌潮水束手无措,将滔天怒潮解读为被吴王冤杀的伍子胥怒气所致,感潮河段两岸纷纷兴建“伍子胥庙”祈求平息怒潮。届时杭州吴山尚为伸入江流的岬角,山上“伍子胥庙”据称始建于春秋[15]637。在现代水利工程治理河口以前,“涌潮”带来的“水患”一直是杭州最大的自然灾害[16]3-10。《越绝书》中越王勾践“浩浩之水,朝夕既有时,动作若惊骇,声音若雷霆,波涛援而起”的细致“观潮”,旨在分析渡江伐吴的可行性,因担忧“船失不能救,未知命之所维”[17]而作罢。此后,“潮灾”相关记载不绝于书[16]132-134。

随着江南地区的发展,长三角一带欣赏雄壮“涌潮”的民俗逐渐兴盛。古时将声势浩大的大波浪统称为“涛”,早在西汉,枚乘的《七发》就记述了八月十五与亲友同赴“曲江”岸边“观涛(潮)”的情形“将以八月之望,与诸侯远方交游兄弟,并往观涛乎广陵之曲江”,并详尽描述了“声如雷鼓”的“涌潮”如何叱咤磅礴[18]。虽然古今对于“曲江”究竟指三角洲北翼长江还是南翼钱塘江争议激烈,但由于水文环境变迁,长江入海河段至唐已罕见“涌潮”记载[19]。而“钱塘潮”至魏晋,在苏彦《西陵观涛》[6]1曹毗《观涛赋》[15]416,尤其是顾恺之《观涛赋》“既藏珍而纳景,且激波而扬涛”[15]415等诗文歌赋中,已明确被视作供人欣赏的“景”。钱塘江八月“观涛(潮)”之风传承至唐宋的过程中,杭州发展水平的综合提升,推动着筑堤防潮水利工程技术不断进步[16]451,城区也日益向钱塘江畔拓展。吴山、凤凰山、将台山、玉皇山、龙山、月轮峰、五云山等山峰,渡口驿站樟亭驿(浙江亭)、镇潮佛塔六和塔等,均因近江之“地利”被赋予观潮功能,并不断演化为赏潮胜地(图2)。加之“涌潮”最盛的“八月十八”被杭州人视为潮(神)生日[21],中秋弄潮、演习水军等活动日渐兴旺,“每年八月十八日,数百里士女共观,舟人渔子溯潮触浪,谓之弄涛”[15]75。杭城东南角邻近江岸的城门也被命名为“候潮门”[15]36。南宋定都杭州后,八月十八的倾城赏潮因钱塘江上水军操练、百戏弄潮、皇亲国戚与民同赏最为热闹繁盛。《梦粱录》“八月·观潮”篇有载“都人自十一日起便有观者,至十六、十八日倾城而出,车马纷纷,十八日最为繁盛……盖因帅座出郊,教习节制水军,自庙子头(候潮门外浙江亭附近)直至六和塔,家家楼屋,尽为贵戚内侍等雇贷作看位观潮”[22]86-87,以致金国使臣来访都会特意安排到浙江亭“观江潮”的行程[22]18;387。

“观潮”活动发展至南宋已充分赏景化,“钱塘潮”随之演进为“天下奇观”,迎接着年复一年的应时游赏与纷至沓来的艺术加工。

2 “观”“听”交融的艺术提炼

“观”在古代中国语境中具有深邃且丰富的文化内涵。《七发》作为讽喻性文赋的代表作,其“观涛乎广陵之曲江”的“观”,“与先秦时期的‘观礼’‘观乐’和对天地万物的仰观俯察等均有较深程度的文化关联”,旨在借“观涛”等活动阐发劝谏之意,即“‘观’不仅单纯指看到,更包括内在的感受、体悟与省思,是一种由直观感觉上升到理性认知的精神活动过程”[23]。及至魏晋南北朝,士人以“仰观俯察”“俯仰自得”的精神风貌欣赏山水[24],风景之“观”虽仍是俯仰远近的“游观”、五官心性的“通观”及由表及里的“玄观”[25],而“仰观宇宙之大”与“俯察品类之盛”,往往借由视、听为主的直观体验“所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也”。故而魏晋以降诗文绘画等对山水形胜的加工提炼,呈现出“声色大开”的艺术风气。

钱塘“观潮”既带来“惊涛来似雪,一坐凛生寒”[6]12的温觉;也有“寒潮添井味”[26]的味觉;还包括《七发》中“善,然则涛何气哉”及“鲜飙出海鱼龙气”[6]54所传达的综合感受——“涛气”。但最直接且强烈的感触还是来自“视”与“听”,这在魏晋以来咏潮诗文中有充分体现。如东晋苏彦《西陵观涛》旨在渲染响震寰宇的声势“洪涛奔逸势,骇浪驾丘山。訇隐振宇宙,漰磕津云连”[6]1。唐代杭州提升为“东南名郡”后,咏赏“钱塘潮”的诗文大增。张祜《观潮》中“夏天江叠雪,晴日海奔雷”所描摹的声色并重,几乎成为“观潮”诗的固定搭配,并历代传承(表1)。

题画诗揭示的历代潮图主旨,亦侧重于“钱塘潮”声色气势的描绘。如五代·齐己《观李琼处士画海涛》的“海门山小涛头白……罗刹石底奔雷霆”[6]78,称赞李氏潮图绘出雪白涛头奔涌时雷霆万钧的声势。据北宋·梅尧臣《王平甫惠画水卧屏》题诗之“画作绕床屏,滔滔随惊飙。前浪雪花卷,后浪白马跳……窊亚乱我目,坐卧疑动摇”[27],可见王氏所绘潮图令人观后有“坐卧疑动摇”之震触。南宋·李唐的《秋江潮汐图》也给人“潮浪如山奔,舟楫浮沉出没”[21]518的动感;李嵩的《钱塘观潮图》(图3)令后世题画诗接连赞其绘声绘色“长江万鼓雷霆吼”“雷奔雪歕三山遥”“江声画动海鲜桥”[21]583-584。清代宫廷画师金廷标依据乾隆皇帝《钱塘观潮歌》中包括“疾于风樯白于雪,寒胜冰山响胜雷。砰硡礌硠礴磅磕,紞紞啍啍吼哕哕”[6]428等细致描述,绘制出有声有色的《弘历钱塘观潮歌诗意图》(图4)等……均反映出画家绝妙手法所描摹之“观潮(涛)”图气韵生动、声色相宜,追求并达到了“使观者神情震骇”[21]518的艺术效果。

即便题为“望潮”“看潮”的潮诗潮画等,也普遍“观”“听”交融。如唐·孟浩然《与颜钱塘登樟楼望潮作》,首句“百里闻雷震”[30]便以雷霆万钧的涛声“先声夺人”;南宋夏珪的《看潮图轴》描绘出“望中天际雪涛明……百壶官酒对江声”[31]的视听盛宴等。可见历代“钱塘潮”主题的艺术创作基于五感融糅的广义阐发,提炼出江潮最为显著的声色形貌,以及人们赏潮、弄潮等活动中的视听感触,进一步推动着“听涛”等核心风景概念的化出。

图3 南宋·李嵩《钱塘观潮图》[28]

图4 清·金廷标《弘历钱塘观潮歌诗意图》[29]194-195

3 “听涛”题材的风景化形塑

钱塘潮(涛)声“先声夺人”的显著特征,给人以“色犹未睹先闻声”[32]28的听觉感受,令“听涛”成为翘首以盼的“观潮”序曲,在赏潮时抢占先机。“声音若雷霆”“雷击霆砰,有吞天沃日之势”[15]86“其声震怒,雷奔电走百余里”[33]1“八月涛声吼地来”[15]187等浩如烟海的记述,又彰显出涛声的响若雷霆,同样给历代赏潮者都留下极为深刻的印象。

此外,受地形、光线等影响,杭州昼潮的观赏区被限制在钱塘江沿岸,以及吴山、凤凰山、月轮峰、南北高峰等山地制高点;而滚滚潮声则昼夜均能听赏,并且可以绕过岩树屋舍,传至更多因视线所限无法观看的地带。不仅钱塘江以北的南屏山雷峰不见其潮、可闻潮声,所谓“夕照前村见,秋涛隔岭闻”[15]924;古时听赏范围甚至远达西湖西北的灵隐天竺群山“楼观沧海日,门听浙江潮”[6]5“洞壑江声远,楼台海气连”[6]51。夜幕降临后,潮声更是“钱塘潮”奔涌而来的信号音。明·陈仁锡夜经灵隐“九里松”路时,曾听闻江涛与松涛合鸣之“长昼风雷,江涛夜合”[15]904(图2)。

除自然声响优势外,涛(潮)声深厚的人文内涵进一步促进着“听涛”成为颇受推崇的风景题材。

海潮声在佛教中与梵音有重要关联。《妙法莲华经》“妙音观世音,梵音海潮音”[34]将海潮涛声比作“梵音”的譬喻,加之《华严经》观音菩萨道场“海上有山”的记载[35],影响中国本土观音道场——杭州湾南端舟山“普陀山”(图1)的形塑。普陀山“潮音洞”因唐代“不肯去观音”典故声名大增,在明代被品题为“补陀(普陀)十二景”之“古洞潮音”[36],为杭州湾一带海潮声与梵音,尤其与观音菩萨的联结积淀深厚文化底蕴,助推“听涛”成为“东南佛国”杭州的重要风景题材。钱塘潮声自唐代起便被不断增添禅意,如张祜的“月色荒城外,江声野寺中”[37];五代南屏山净慈寺传法行明禅师被请教“如何是开化门中流出方便?”时,答曰:“日日潮声两度闻。[38]”北宋高僧辩才所作“龙井十题(景)”中,有一处名为“潮音堂”,题名诗赞钱塘潮音为响入深云的“妙响”,并将之拔升至梵音“真听无所闻”的境界[39]。元明经典小说《水浒传》也借海潮声的梵音深意,将鲁智深的命运与钱塘潮声紧密相连,叫生平多有杀伐的花和尚听闻潮声“心中忽然大悟”,留下在六和塔“听潮而圆(寂)”的经典桥段[40]239-245,进一步推动“听涛”成为六和塔优选风景题材。明·杨师孔修葺慧因高丽寺钟楼后,手书题额也选用“潮音”二字[41]。清·慕天颜游赏江畔凤凰山圣(胜)果寺道:“坐听海涛,水月在指。[42]”

表1 历代“观潮(涛)”诗词中的“观”与“听”

钱塘潮声与雄壮军声的听觉相似性,也为杭州增添许多“听涛”典故。唐·李廓《忆钱塘》诗中“十万军声半夜潮”[6]79的精辟比喻,常出现于两宋改朝换代之际。南宋·高宗南逃至杭州投宿城东江畔寺庙,夜间首次听闻雷霆般潮声,以为金兵追至而仓皇欲逃,遂赐额“潮鸣”[43];《水浒传》中鲁智深随军驻扎六和塔,睡梦中“忽听得江上潮声雷响”,以为敌军奔袭的战鼓作响而冲出禅房欲迎战[40]244。

月色下奔涌的钱塘夜潮,还形塑出“夜半潮声带月来”[6]250的别致景境。尤其每年中秋时节,怒潮最盛之时恰逢满月最圆、最亮之际。杭州倾城赏秋潮民俗与中国“八月十五”中秋佳节的形塑[44]在唐宋时期同步趋于完熟,促使夜潮声景与中秋月色相得益彰,共同塑造“人楼早月中秋色,绕郭寒潮半夜声”[6]65之声色两宜、别具地域风情的中秋胜景。

具备上述自然与人文多重优越性的钱塘涛(潮)声,令“听涛(潮)”雅俗共赏。唐代诗人李频有诗曰:“闲话钱塘郡,半年听海潮;[6]61”迎潮、弄潮等热闹非凡的人文活动与自然怒潮交融,吸引全民同赏“仲秋阙望,杭人以旗鼓迓之,笳箫和之,百城聚睹”[15]637。北宋时,不仅潘阆于江畔龙山上“宫中旦暮听潮声”[33]924;苏轼赴任杭州途中尚未亲临江畔观潮,便憧憬着“南行千里何事成,一听秋涛万鼓音”[45]。“满郭人争江上望……万面鼓声中”[46]“万人鼓噪慑吴侬”[15]59等民众赏潮盛况,在苏轼笔下是与“八月十八潮,壮观天下无”交织的胜景。南宋时,杨简听“洪涛驾风,怒号翻空”,认为涛声可以用来命名吴山上的书斋[33]62;八月十八日,钱塘江上水军演练的“乘骑弄旗,标枪舞刀,如履平地,点放五色烟炮满江”[21]383“水爆轰震,声如崩山”[21]306,市井各类弄潮儿的“踏混木、水傀儡、水百戏、撮弄等,各呈伎艺”[21]383,以及全城围聚江畔锣鼓喧天、炮仗轰震、呼喝弄潮等热闹赏潮场景,共同组成与钱塘怒潮难分伯仲的构景要素。元·郭畀“与二僧月下听江声,倚树清论久之,一洗城市之尘俗也”[47];萨都剌将钱塘江畔的居所命名为“江声草堂”,盛赞既有朝夕再至的涛声澄心,“何必丝竹音”[6]264。及至明代,不仅“听潮轩”[48]542“听潮阁”[49]等建筑题名与诗咏唱和,体现着文人墨客的“听潮”雅致②,民间亦公认钱塘潮声为“天下潮声第一”[50]490。清代酷爱听涛的金志章也建“江声草堂”于江畔,享受“我家别业山水间,别有天地超尘寰。梵音渔唱互相答,时复夜潮声往还”[51]的惬意生活。

足以见,在中国传统“将人及其某些活动作为景观要素的理念”[52]促进下,以“听涛”为代表的赏潮活动逐渐与自然怒潮融糅,被形塑为“钱塘潮”脱颖而出的核心风景题材,为声景主题的最终确立奠定深厚根基。

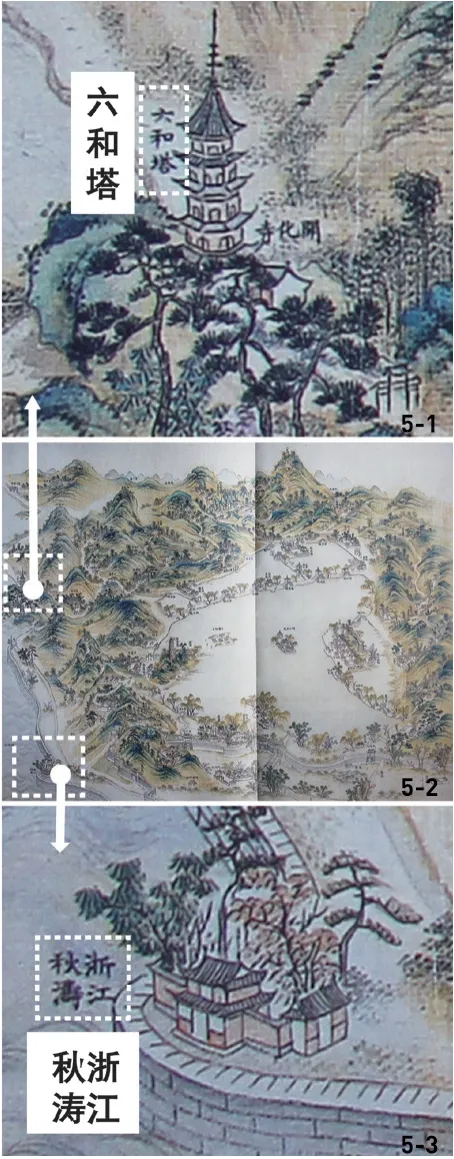

图5 清《杭州西湖各景全图》上标注的“浙江秋涛”“六和塔”[59]

图6 清《南巡盛典·浙江秋涛》[60]

图7 清《禹航胜迹图·浙江秋涛》[31]252-253

图8 清·永瑢《西湖十景图·之九》[31]262

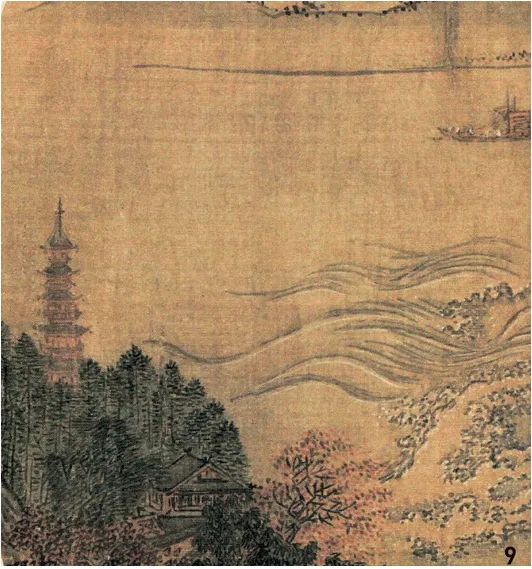

图9 南宋·夏珪《钱塘观潮图》[31]34

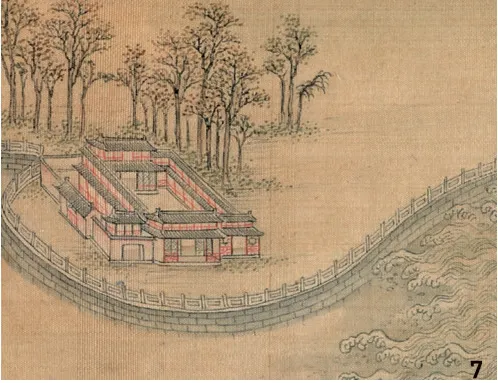

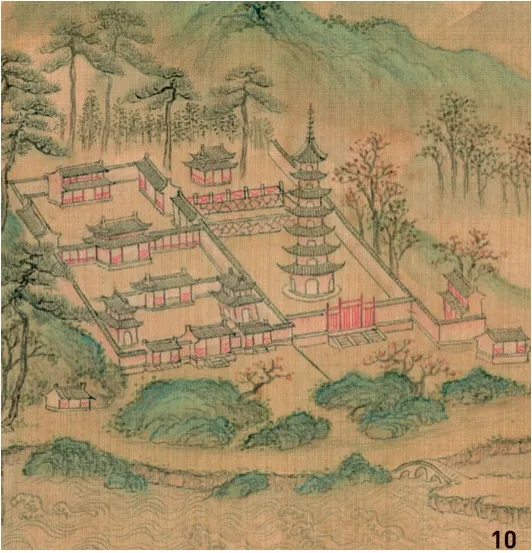

图10 清《禹航胜迹图·六和塔》[31]248-249

4 声景主题的风景品题确立

杭州自隋代废钱塘郡置杭州、疏浚大运河以来,逐步由唐时“东南名郡”发展为五代吴越国的国都、北宋“东南第一州”、南宋都城,元明清至今均为浙江省省会,以“西湖十景”为代表的名胜组景活动随城市繁荣而愈发兴盛。从北宋“江湖八境·浙江观潮”,到明代“钱塘十景·浙江秋涛”,再到中华人民共和国成立后“三评西湖十景·六和听涛”,组景中的风景品题与再品题推动并标志着“钱塘潮”声景主题的逐步确立。

受南朝·沈约《登玄畅楼八咏》为代表的组景咏诗模式[53],以及“联章体”组诗结构[54]397等影响,唐宋渐渐兴起“八景”“十景”等组景活动。在“浙中山色千万状,门外潮声朝暮时”[6]10的杭州,“钱塘潮”无疑是组景诗画不可或缺的题材。北宋初期潘阆以杭州胜景为题赋有十阙《酒泉子》组词,后三阙均以“钱塘潮”为主题,并着力渲染人文赏潮活动与自然怒潮涛声相得益彰的浩大声势③[46]。其后赵抃任知州时作组诗《杭州八咏》,所选八景虽是官署所址的凤凰山一带著名建筑④,但因凤凰山是滨江赏潮胜地,“江上潮音晓暮闻”的“清暑堂”和“潮神千里若云雷,日月如期早暮来”的“望海楼”等[6]249,都在题诗中凸显钱塘潮(声)这一特色风景主题。

即便将甄选胜景的范围由杭州扩大至全国,天下奇观“钱塘潮”也是出类拔萃的优选题材。如北宋·潘子真遴选8处江湖胜境绘制的《江湖八境》(洞庭波涨、武昌春色、庐山霁色、海门残照、太湖秋晚、浙江观潮、西湖夏日、灵隐冷泉)组景图中,后3处都是杭州的水景类名胜。其中,“浙江观潮”的题名,以及南宋·杨万里“吴侬只言黠,到老也看潮”[6]177、元代·吴师道“两山喷雪眩转,三道奔涛淼漫”[6]269等题画诗,昭示这处胜景是“观潮”热闹场景与自然怒潮盛况的融糅。南宋定都杭州后,全国名山大川的“八景”排序往往将“钱塘潮”推至首位。例如曹勋《题俞㨷画八景》组诗中第一首为《浙江观潮》⑤[55];又如楼钥《题董亨道八景图》首句,即为“钱塘怒涛天下无”⑥[56]。

及至明初洪武七年(1374年),门客为掌管杭州的“鄱阳王侯”献上“钱塘十景”[48]502,其中便选入被品题为“浙江秋涛”的“钱塘潮”。“浙江秋涛”的题名虽以“秋”字侧重八月怒潮的时景特征,但“涛”字已传达出声景主题的倾向性。明清的“浙江秋涛”题名诗文,如明代“云驱蛟蜃雷霆斗,水击鲲鹏渤澥空”[57],清代“楼有樟亭号,潮声自到门”[58]“青天无片云,夹岸雷霆走”[6]468等,都表明“钱塘潮”声势是“浙江秋涛”的风景主题。清代《杭州西湖各景全图》中清晰绘制出东起浙江亭、西至六和塔的滨江赏潮景区(图5-1~5-3),通过“浙江秋涛”在图中被标注在浙江亭旁,以及《南巡盛典·浙江秋涛》(图6),《禹航胜迹图·浙江秋涛》(图7)等版本题名画作的选景,说明始自唐代的赏潮胜地浙江亭(樟亭)常被视为“浙江秋涛”的最佳实景载体,乾隆皇子永瑢将此景绘为“西湖十景”之一(图8)。乾隆第五次南巡时校阅水军的“秋涛宫”“观涛楼”[61]亦建于此地。其后,梁章钜《秋涛宫》一文中虽言杭州“观潮之地以秋涛宫为最胜”,但也指出“沙壅钱塘江”导致“近年浙潮不旺”[62]。在江流改道带来的泥沙持续淤积进程中,浙江亭、秋涛宫等赏潮佳构逐渐衰败消失。

相较而言,宋代以降愈发与浙江亭齐名的赏潮名胜六和塔,作为吴越国定都杭州时期国王钱弘俶请永明延寿、赞宁2位高僧住持修建的镇潮佛塔[63],则在“东南佛国”杭州经历代维护与修复传承至今。六和塔在南宋时已被夏珪绘为《钱塘观潮图》的主景建筑(图9);“至于明代,每岁八月十八日士女犹云集于六和塔以观潮”[64];清代也常作为杭州西湖名胜代表,入选《禹航胜迹图》等组景画(图10)。中华人民共和国成立后,六和塔于1961年被列入第一批全国重点文物保护单位[22]219。

图11“六和听涛”现状[67]

六和塔“听涛”的典故除上述鲁智深听潮圆寂,还有明·高濂《四时幽赏录》中八月“六和塔夜玩风潮”之听赏夜潮雅趣“夜午……月影银涛,光摇喷雪。云移玉岸,浪卷轰雷,白练风扬,奔飞曲折,势若山岳声腾,使人毛骨欲竖。古云‘十万军声半夜潮’,信哉”[65]。清代乾隆皇帝南巡驻跸六和塔时,亦题诗赞曰“潮声自演大乘法,塔影常圆无住身”[32]141。2007年,围绕“还湖于民、传承文脉、推动‘申遗’、弘扬品牌、宣传西湖”等主要目标,开展了全民参与的“三评西湖十景”活动[8]3-5,因“西湖”在人们的观念中早已成为杭州的代称,选景范围不限于湖区,“浙江秋涛”被再品题为“六和听涛”入选十景。

“六和听涛”的品题就命名结构的“状中关系”而言,“前两字的景点是处所,后两字点出游客(赏景)活动”[66];就风景内容而言,充分展现当代对赏潮名胜六和塔的注重,特别是对“钱塘潮”之“听涛”风景内核的文脉传承。评选组委会对“六和听涛”(图11)的品题诠释道:“听涛似乎比观潮更需专一用心,而在‘群峰可俯拾’的六和塔上,听涛或许更易启发遐思,心领神会,从而在对涛声的品味之中,体会到万千意象。”并引用“潮声自演大乘法”的潮声梵音内涵、“十万军声半夜潮”的秋涛声势,道出“秋高气爽季节,登塔听涛更生沧海观日之意,那份并吞八荒之豪情,也足以让人心旷神怡”[8]88-89,标志着“钱塘潮”作为声景名胜已深入人心。

5 结语

“钱塘潮”本是钱塘江河口汹涌澎湃的自然“涌潮”现象,伴随以杭州(钱塘)为核心的江潮流经地域持续发展提升,“观潮(涛)”活动逐渐由水情观察转化为奇观欣赏。中国“仰观俯察”的传统认知方式,令“观”在风景体验中具有融糅五感并直通心性的广义内涵。加之注重听赏的独特文化,以及“涌潮”声色显著性的影响,经过历代文人墨客“观”“听”交融的欣赏与咏绘,人文“听涛”与自然涛声情景交融、共塑风景主题,促进北宋“江湖八境·浙江观潮”,明代“钱塘十景·浙江秋涛”等风景品题,以及2007年“三评西湖十景·六和听涛”的再品题,标志着“钱塘潮”被逐步确认为文脉绵延的声景名胜。

“西湖文化史迹”是杭州西湖2011年入选“文化景观”类别世界遗产时,其突出普遍价值的承载要素,赏潮胜地六和塔正是最具代表性的14处文化史迹之一[5]。值得注意的是,近2 000年的水文自然演变与人工水利工程改造令钱塘江河口环境变化巨大,虽然当今对待河口的理念已经在“治理开发”的基础上增添了包括“涌潮”风景资源在内的综合“保护”[68],但因最佳赏潮地带东移至海宁盐官[13]52(图1),目前在以六和塔为代表的杭州段赏潮景区内,已罕见昔日雄壮的“钱塘潮”。此外,六和塔下杭州段城防海塘的内侧现为“之江路”,“听涛”的声环境还受到交通噪声的严重污染。“后申遗时代”如何评估并保护“六和听涛”等承受自然人文环境巨变的声景遗产,有待更加综合地分析与探讨。

注释:

① “XX八景”“XX十景”等是中国原创的名胜组合模式。夏昌世、莫伯治2位先生合著的《中国古代造园与组景》(1961)文中,将其纳入“组景”范畴,称之为中国造园艺术结构“风景(线)组织”中的“名胜风景编景品题”;金学智先生从园林美学角度出发,将其称为“风景园林品题系列”(2010);学界还有“景观集称”“组景序列”“题名景观”等称谓。本文依据范畴的精确度及定义的规范性,选用“风景园林品题系列”这一概念“所谓风景园林品题系列,是指根据特定需要,通过品赏甚至反复酝酿,从某地或某一风景园林的众多景点中,自觉、有意识地遴选出一定数量的‘景’(其中包括大的景区、景点乃至最小的单位性景观如碑刻、立峰),通过品题使其获得景名,作为某地或某一风景园林众多景点的突出代表,从而使之成为以‘数’来贯穿、规范和约束的、具有整体统一性的艺术系列”。

② 凌云翰《<听潮轩图>为夏伯玘题》,呈现出“观水必观澜,听潮每听音。乃于无声处,见此天地心”的“听于无声”“见天地心”境界;倪宗正《听潮阁》“听此解其意,起鼓三尺桐。携之游四方,洗彼尘埃胸”,展现聆听涛声“洗耳”“洗尘”的高尚情操。

③ “长忆吴山,山上森森吴相庙。庙前江水怒为涛”“长忆龙山,日月宫中谁得到。宫中旦暮听潮声”“长忆观潮,满郭人争江上望。来疑沧海尽成空,万面鼓声中。弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿”。

④ 杭州八咏:有美堂、中和堂、清暑堂、虚白堂、巽亭、望海楼、望湖楼、介亭。

⑤ 曹勋《题俞㨷画八景》: 浙江观潮、鉴湖垂钓、吴松秋远、庐山霁色、海门夕照、赤壁扁舟、鄂渚晴光、潇湘雨过。楼钥《题董亨道八景图》:钱塘怒涛天下无,谁将尺纸为新图。贺家湖上如镜净,屡向烟波逢钓徒。彩虹横卧吴淞上,洞庭一螺浮具区。亦曾泛舟彭蠡湖,插立千剑名大孤。庐山高哉不得到,历历五老联香炉。上钟下钟夹湖口,半江清浊泾渭如。多景雄据金焦间,夕阳微照海门山。其余知名不知处,赤壁但歌前后赋。江汉至鄂始合流,黄鹤楼前鹦鹉洲。潇湘见说青如染,道林岳麓横清秋。我欲远游嗟暮齿,蝶梦翩翩漫千里。但欲绝江寻越山,归老故山吾已矣。