国家公园体制下风景名胜区的价值与发展路径

2021-05-06严国泰

严国泰

宋 霖

2013年11月12日,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),首次明确提出“建立国家公园体制”[1]。2015年9月21日,中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》(以下简称《方案》),其中第十二项内容即对《决定》中提出的要求做出了解说:“建立国家公园体制。加强对重要生态系统的保护和永续利用,改革各部门分头设置自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产、地质公园、森林公园等体制,对上述保护地进行功能重组,合理界定国家公园范围。国家公园实行更严格保护,除不损害生态系统的原住民生活生产设施改造和自然观光科研教育旅游外,禁止其他开发建设,保护自然生态和自然文化遗产原真性、完整性。加强对国家公园试点的指导,在试点基础上研究制定建立国家公园体制总体方案。构建保护珍稀野生动植物的长效机制。[2]”

不难看出,国家关于国家公园体制的顶层设计思路是清晰的,国家公园不仅保护自然生态,而且也保护与自然融为一体的自然文化遗产及其原真性与完整性。但就近年来学界对我国国家公园体系建设的相关研究来看,多是对美国国家公园以保护自然环境为首要目标的建设经验的引介[3-5],或是以自然保护区为代表的国家公园制度建设的探讨[6-7],并将国家公园的主要保护对象较局限在自然资源方面[8-9],而对同属于国家公园体系的风景名胜区,以及国家公园中文化遗产资源的保护重视程度不足,有待加强。

《方案》中所提出的保护思路明确体现出了中国特色:中华文明上下5 000年,我们的祖先不断地与山川湖海亲近,在“天人合一”的人与自然和谐共存的哲学思想引导下,衍生出无数名山胜川,其中,历史遗存不断地与自然融合成一体,成为世界发展史中重要的人与自然共同创作的作品而流芳百世。中国国家公园体制的建设也应当沿承这一特色,与其他国家的国家公园建设相区别。基于此,本研究通过比较中外自然保护地体系发展过程,展现我国自然保护地在保护利用和管理上的特色,梳理和归纳中国风景名胜发展的阶段和特点,明确风景名胜区区别于其他各类保护地的价值,从而为国家公园体制下风景名胜区的发展提供路径参考。

1 世界遗产与中国风景名胜资源的发展进程

1.1 世界文化和自然遗产保护的共识

美国于1872年3月1日命名的黄石国家公园(Yellowstone National Park)是世界上第一个国家公园[10],以此为始,美国逐步探索并建立起以国家公园来保护自然资源和野生动物的制度,此后逐渐影响到世界多个国家,各国学习美国在本国自然环境优美之地建立起国家公园[11],但由于国情不尽相同,国家公园的体制建设也各不相同,但是有一个原则是不变的,就是因地制宜地以符合本国国情为宗旨,这也导致了各国所设定的保护对象有所差异。

1972年11月16日,联合国教育、科学和文化组织(UNESCO)在巴黎通过了《保护世界文化与自然遗产公约》(以下简称《公约》),以提高各国对自然保护地及其保护对象的认识。《公约》分别明确了世界文化遗产和世界自然遗产保护对象及其范围。其中,文化遗产为“从历史、艺术和科学观点来看具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画,以及具有考古性质的成分或结构、铭文、窟洞及联合体;从历史、艺术和科学角度看在建筑式样、分布均匀或环境风景结合方面具有突出普遍价值的单立或连接的建筑群;从历史、审美、人种学或人类学角度看具有突出普遍价值的人类工程或自然与人联合工程及考古地址等地”[12]。自然遗产为“从审美和科学角度看具有突出普遍价值的由物质和生物结构或这类结构群组成的自然面貌;从科学或保护角度看具有突出普遍价值的地质和自然地理结构及明确划为受威胁的动物和植物生境区;从科学、保护或自然美角度看具有突出普遍价值的自然景观或明确划分的自然区域”[12]。

联合国教科文组织颁布《公约》的目的,就是为了平衡各国对保护地保护内容和价值的科学认识,使得各国申报的世界遗产不至于出现太大的偏差。显然,《公约》成了各国保护地体系中鉴定保护资源的规范或者说是联合国制定的国际标准,因此《公约》很自然地引起全球各国保护地体系的高度重视。

1.2 改革开放以来的中国自然保护地体系

改革开放以来,全国各行业都在边学边干、摸索前进,我国保护地体系的建设也不例外,同样在学习中尝试着与国际接轨。

1978年3月6—8日,国务院召开的第三次全国城市工作会议中提出“对现有的园林、绿地、名胜、古迹和风景区要加强管理”[13]。此后,中国风景名胜资源保护、利用与发展受到国家及各省市和学界的高度重视,并委派政府官员与高校学者前往发达国家学习国家公园保护与管理的先进经验。如1981年9月3—24日,时任国家城市建设总局副局长的秦仲方率领中国风景园林专家代表团前往美国进行了为期3周的访问,期间参观了纽约、华盛顿等地的多处国家公园、植物园、娱乐区及历史文化古迹[14],并在回国后对美国的国家公园等发展情况作了报告,这无疑促进了中国保护地在建设初期向以美国为代表的世界先进经验的学习。

比较中国和世界对保护地的描述或定义来看,成立于1948年的世界自然资源保护联盟(IUCN)①将国家公园描述为“大面积自然或近自然区域”,其要义在于保护该区域的自然环境、生物多样性及其生态系统的特征,同时为人们提供与其环境和文化相容的,并在精神、科学、教育、休闲和游憩等方面有所助益的机会[15]。据此可知国家公园属于自然保护地的范围。而自1982年中国审定第一批国家重点风景名胜区以来,在1985年由国务院发布的《风景名胜区管理暂行条例》中,即规定“凡具有观赏、文化或科学价值,自然景物、人文景物比较集中,环境优美,具有一定的规模和范围,可供人们游览、休息或进行科学、文化活动的地区,应当划为风景名胜区”[16]。我国的风景名胜区与IUCN定义的国家公园有异曲同工之妙,说的都是大面积的自然区域,都带有环境与文化相容的休闲与游憩功能,但在生物多样性与生态系统保护方面,两者的保护重心有所区别。

除风景名胜区外,国务院于1994年10月9日发布了《自然保护区条例》,建立了自然保护区制度,另外亦有多个部门认为有必要发挥各自专业的管理作用,先后设置了相应的专类公园(表1),使得中国的保护地管理出现了混沌状态,实际上形成了国家公园系列。

1.3 中国风景名胜价值演进与利用发展阶段

1.3.1 风景名胜利用初始期

中国历史悠久,人们对风景的认识随着中华文明的发展而发展的。在我国辽阔的山地河湖间,流传着多少人们对大自然景观的传颂,《诗经》《山海经》《水经注》等古籍中都有详尽的描述。我国对风景名胜的发展利用源于轩辕黄帝的传说,黄山原名黟山,唐天宝六年(747年),唐玄宗根据黄帝在此采药、炼丹并得道升天的传说改黟山为黄山,并延传至今。从黄帝始历代先民与黄山互动了几千年,黄山不仅没有“伤筋动骨”,而且取得了人与自然和谐发展的平衡,成为全球首个集世界文化和自然遗产、生物圈保护区、世界地质公园于一体的“名录遗产全冠王”[17]。又如,周文王,其围方七十里,兴建“灵囿”,依托大自然的美景,内养百兽鸟鱼,供观赏狩猎。这种以自然山水、花草树木为主,养鸟饲兽,挖池筑台,专供帝王贵族游憩娱乐狩猎的囿,用现代思想来认识就是狩猎场[18]。

从山水审美观的初期认识到利用是一个转化过程。人们将山水景观作为独立的审美对象来看待,并将山水景观作为风景名胜来开发则要追溯到魏晋南北朝。魏晋名士多喜欢到山景水畔行吟啸傲,带有宗教神秘色彩的“修禊”节日,此时已演变成三月早春在水滨举行的群众性的郊游活动。

1.3.2 风景名胜利用稳定期

“天下名山僧占多”,这是我国古代以名山为主的风景名胜地区建设传统的真实写照,这一现象的产生和发展与我国古代佛教、道教从统治阶层到普通百姓中的深远影响不无关系。特别是宋、元以后,佛教禅宗盛兴,承传最长,其教义与儒家思想融汇并多包含于中国传统文化中,明代朝廷更是推行严格的宗教管理制度。因此,由于宗教本身和朝廷对待宗教的态度这两方面的原因,佛、道两教从明代以后处于保守平稳传布状态,在这种情况下,宋、元以来的风景名胜发展利用处于稳定发展阶段。

此外,明清时期在风景名胜建设利用中不仅对建筑精雕细刻且风格也突出地方特色,还产生了一批游记作家。这些作者不仅对山水风景刻画细致入微,且对构成风景的自然物体与自然现象的成因进行科学的推断与评价,其中最为典型的作品是《徐霞客游记》③。

1.3.3 风景名胜资源学科发展全新期

风景名胜资源学科得到全新发展之时,历史已进入20世纪后半世,特别是我国进入改革开放以后,中国的风景名胜区事业才得到真正意义上的大发展。自1978年,国家开始明确要求加强风景区管理,到1982年国务院审定第一批国家重点风景名胜区,再到1985年国务院发布《风景名胜区管理暂行条例》,我国的风景名胜区事业开始走向依法管理之路。自2006年国务院公布了《风景名胜区条例》以后,风景名胜区管理更上一层楼,法制化更为严格。1982年至今,国务院先后公布了9批国家级风景名胜区,共计244处。由于风景名胜区自然环境优美、人文景观深厚,截至2019年,在我国现有的55项世界遗产中,有33项涉及或以风景名胜区为主体,占我国世界遗产总数的60%。

在风景名胜区发展的进程中,我国高校、研究院、规划院的专家学者为中国的风景名胜资源保护、风景名胜区规划设计及建设管理出谋划策、竭尽全力。其中同济大学丁文魁教授出版了《风景科学导论》一书,系统地将科学性这个命题引进了风景资源开发与风景区规划设计领域。《风景科学导论》全书共分四章:第一章,讨论风景科学体系;第二章,分析研究风景资源开发;第三章,讲述风景区规划的基本原理与方法;第四章,提出了风景设计的指导性理论基础与设计构思方法[19]。丁文魁教授的著作将风景名胜区的资源保护、规划设计、建设管理提升到科学的高度来认识,为我国的风景名胜区事业发展奠定了科学的理论基础。

2 风景名胜区与世界保护地体系的衔接

建立国家公园体制的目的就是为了促进我国自然保护地体系的全面保护与可持续发展,将我国的国家公园管理制度与世界接轨,但是如何接轨还尚未定论。世界各国的国家公园体制也不尽相同,因此与世界接轨,并不是与哪个国家接轨,而是在联合国教科文组织世界遗产保护公约的引导下,将具有突出普遍价值的世界自然遗产与文化遗产资源保护到位,在凸显遗产保护价值的同时,得以永续利用。

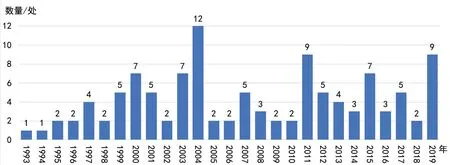

图1 1993—2019年世界文化景观遗产项目数量统计(作者绘)

2.1 世界遗产文化景观与风景名胜

世界遗产包括世界文化遗产、世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产3类,其中文化景观作为一项重要的遗产类型隶属于文化遗产。截至目前,全世界范围共有1 121处世界遗产(2处被除名),其中文化遗产869处(包含文化景观114处,其中1处被除名)、自然遗产213处、双重遗产39处④。

文化景观这一概念是1992年12月在美国圣菲召开的联合国教科文组织世界遗产委员会第16届会议时提出并纳入《世界遗产名录》中的[20]。文化景观代表《公约》第一条所表述的“自然与人类的共同作品”,其核心是人与自然的共同创作,是架构自然遗产和文化遗产的桥梁,包含由人类有意设计和建造的景观、有机进化的景观,以及联想性文化景观3种类别[21]。同济大学韩锋教授阐述了世界遗产中“文化景观”这一理念和类别产生的过程,指出其修正了西方对自然和文化二分法的对立性,并点明英国湖区(The English Lake District)在申遗过程中最终明晰其文化景观的价值,这对世界遗产中引入文化景观是极其重要的[22]。自1992年纳入《世界遗产名录》后,“文化景观”引起各国的高度重视,这一遗产类别的加入,解决了对人与自然长期互动共生发展而遗留下的遗产精华的价值识别和保护难题。图1统计了自1993年以来历年登录的世界遗产中文化景观类型的数量,表明这一类型自纳入《世界遗产名录》后得到世界各国的认可并形成共识,成为重要的世界遗产类型。

风景名胜区不仅凸显了我国自然和文化的遗产价值,更是文化景观遗产类型的典范。1996年庐山作为文化景观遗产列入世界遗产名录,在其申遗过程中同样也走过弯路。因为庐山既有知名的人文名胜,又有优美的自然风景,起初申请世界遗产时,其走的是双遗产申请之路,但是联合国教科文组织申遗评估专家经过对庐山的全面考察,认为庐山的风景名胜更接近于文化景观世界遗产。牯岭镇的万国建筑群既结合了庐山的避暑气候,又顺应了庐山的自然山地环境,与庐山风景交融成一体。庐山的世界遗产体现了人与自然共同创作的文化景观特点。2003年,《世界遗产文化景观(1992—2002)》报告中点名中国似有故意规避文化景观类别的申报之嫌,而中国具有源远流长的天人哲学思想,其众多遗产中有极具全球代表性的文化景观[22]。此后,中国加紧文化景观遗产项目的申报,除庐山外,山西五台山、杭州西湖、哈尼梯田、左江花山岩画共5处世界遗产作为文化景观遗产类别登录,都是我国著名的风景名胜区。

2.2 风景名胜区:中国特色的国家公园

1982年国务院公布了第一批“国家重点风景名胜区”,其对外的英文名称为“National Park of China”,它标志着中国的国家公园制度步入了由国家主导建设的阶段。当时的国家城市建设总局(城乡建设环境保护部)多次组织专家调研和去国外学习,希望能借鉴国际惯例建设中国的国家公园。但在名称的选择上,根据中国自然与文化相结合的“天人合一”理念,在“国家公园”“风景名胜区”“自然风景区”3个名称中选择了“风景名胜区”作为有中国特色的国家公园[23]。从第一批44处国家重点风景名胜区名录中看,除了黑龙江镜泊湖、五大连池、广东肇庆星湖、广西桂林漓江、四川黄龙-九寨沟、贵州黄果树瀑布、云南石林和新疆天山天池8处相对为自然风景外,其余36处都是自然与人文景观交融成一体的风景名胜。即便是那8处自然风景之地,仍有许多自然与文化相融的景观场景,如桂林漓江与刘三姐,黄龙-九寨沟与藏族、羌族文化,云南石林与彝族文化及其阿诗玛的故事,以及新疆天山天池的哈萨克族牧场等。

表1 中国现有国家公园和保护地(单位)类型

因此,1982年国务院在批复国家公园的过程中选用“风景名胜区”作为中国国家公园,既符合中国实际,又能和世界接轨。体现了联合国教科文组织“具有突出普遍价值的人与自然共同创作”的文化景观世界遗产的特点。

3 中国风景名胜区的价值与发展路径

3.1 中国现有国家公园和保护地类型

在提出建立国家公园体制前⑤,中国以国家级或“国家”打头命名的公园和保护地(单位)有:国家级自然保护区、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园、国家矿山公园、国家水利风景区、国家湿地公园、国家城市湿地公园、国家考古遗址公园、国家海洋公园、国家沙漠(石漠)公园、全国重点文物保护单位、国家旅游度假区和国家级旅游景区14种类型(表1)。这种多类公园并存、管理混乱的局面相当于美国1832—1933年100年间出现的现象——国家公园在各个部门的管辖下各自发展的状态。对比美国国家公园系列分类来看,其包括了国家保护区、国家公园、国家历史公园等19种类型[24],美国政府设有国家公园管理局统一管理各类国家公园,并设有丹佛国家公园规划研究中心统一编制各类国家公园规划。相较于美国花费了百余年逐步建立起较为完善的国家公园制度,我国才刚开始在国家林业和草原局加挂国家公园管理局,开始着手统一管理种类繁多的公园和保护地。在我国这14种类型的国家公园和保护地中,只有国家级风景名胜区、国家级自然保护区和全国重点文物保护单位是按法规建立并报国务院批复的保护地,其余都是由各个主管部门根据各自的管理职责分别组建的,因此出现了“一地多园”的重置问题。可见《总体方案》提出改革各部门分头设置的各类保护地,对其功能进行重组并合理界定范围是非常必要的。近期,自然资源部、国家林业和草原局多次明确在国家公园体制中将“风景名胜区体系整体保留”[25],由此,中国的国家公园体制可按联合国教科文组织世界遗产和自然保护地类型归类整合,形成国家公园、自然保护区、风景名胜区和自然公园4种类型,分别对应自然遗产、生物圈保护地、文化景观遗产、世界地质公园。而如何区分各类保护地并结合其特征和价值提出适宜的发展路径,是此次国家公园体制改革的重点。

3.2 风景名胜的自然保护和人文演化的传统经验

由于上下5 000年历史积淀,中国的山川湖海到处都留下先人的遗迹,严格意义的纯自然区域少之又少,往往是大山深处有山寨,白云生处有人家。因此中国山川湖海自古以来都有管理,历代都有“禁山令”,特殊地区禁止伐木,以此保护自然生态环境。据记载,中国古代最早设官吏管理与保护自然资源及其生态环境可追溯到周代,《周礼》中设有“天、地、春、夏、秋、冬”六官制度,其中“地官”下设“山、林、川、泽”官职,分别负责管理相应的自然地域[26]57。《唐六典·卷七·虞部》规定:“虞部郎中,员外郎掌天下虞衡、山泽之事,而辨其时禁。”唐代的虞衡所管理的内容相对较多,包括山川湖泽、园囿、狩猎、环境绿化、郊祠神庙及五岳与名山的保护等[26]149,实际上已接近了我国现在的管理模式。宋、明代沿用了唐代的虞衡管理。清代对自然生态的保护也高度重视,笔者曾主持承德市围场县旅游发展规划,在资料收集的过程中了解到,康乾盛世年间,为训练士兵的骑术与战斗能力,清统治者在坝上草原设置狩猎围场72围,但每年只允许在一围中狩猎,72年轮回一次,可见其对草原生态及其草原生物多样性的保护意识。因此,中国的风景名胜能作为历史遗产保留至今,不仅与历代先民对自然山水合理利用有关,而且与历代官府对山水环境的管理密切相关。

风景,《辞海》作风光、景色之解,可理解为大地景观;名胜,可解读为著名胜景,这个胜景可以是自然胜景如黄山上的“梦笔生花”孤峰奇松,亦可以是人文胜景,如位于武汉长江南岸蛇山之巅的黄鹤楼,当然也可以是人与自然共同创作的胜景,如云南哈尼梯田。这些胜景都有个共同点,就是无论是自然山石、风景建筑甚至生产场地,都能将人文景观融入自然环境中,与大地景观交融成一体,和谐地融入自然肌理中。黄山胜景“梦笔生花”如果不是因为它的花岗岩地层,经过日晒雨淋、风化剥蚀而形成的花岗岩峰林地貌,人们很难联想出“梦笔生花”之意。同理,胜景“黄鹤楼”如果不是处在长江南岸蛇山之巅的山水景观中,也不可能成为中国的四大名楼。因此风景名胜是自然界的重要组成部分,它是自然与自然、自然与人文和谐于一体的完美肌理。正因如此,风景名胜资源保护首先是其所处自然界整体环境的保护,没有了自然界的基础支撑,风景名胜也就不复存在,即风景名胜区保护的实质是保护自然环境的完整性。

以自然景观为基础,中国的风景名胜在历代的保护、利用和管理中演化并被赋予了丰富的文化价值,正是“文化景观”所强调的人类社会与聚落在自然环境的物质性制约或机会下,以及在社会、经济、文化等因素的内在与外在的持续作用下的演进,突出强调了人与自然之间长期与深刻的相互作用的产物[27],成为典型的人与自然互动后遗留下的遗产精品,同时也是风景名胜区区别于其他自然保护地的显著特征和代表性价值。

3.3 风景名胜区的价值识别及发展路径

改革开放以来风景名胜区的设立,延续并发展了中国自古以来风景名胜保护和利用方式,并对其进行了良好的管理。风景名胜区体系整体保留后,如何协调其与自然保护区等其他多类保护地的空间范围、管理权属重叠的问题,是目前国家公园体制建设初期的关键。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》中,将自然保护地按照生态价值和保护强度高低依次分为3类:国家公园、自然保护区和自然公园[28]。按照现有的相关法规层级和行政管理部门级别来看,风景名胜区作为独立类型应当与自然保护区平级。在保护自然资源的生态价值的基础上,风景名胜区更将自然资源视为风景资源,并对其景观价值加以识别和重视,这也是长期以来风景名胜区与自然保护区等各类保护地在各方面产生矛盾的源头,但在保护和合理利用自然资源方面,这些保护地的目标是一致的。

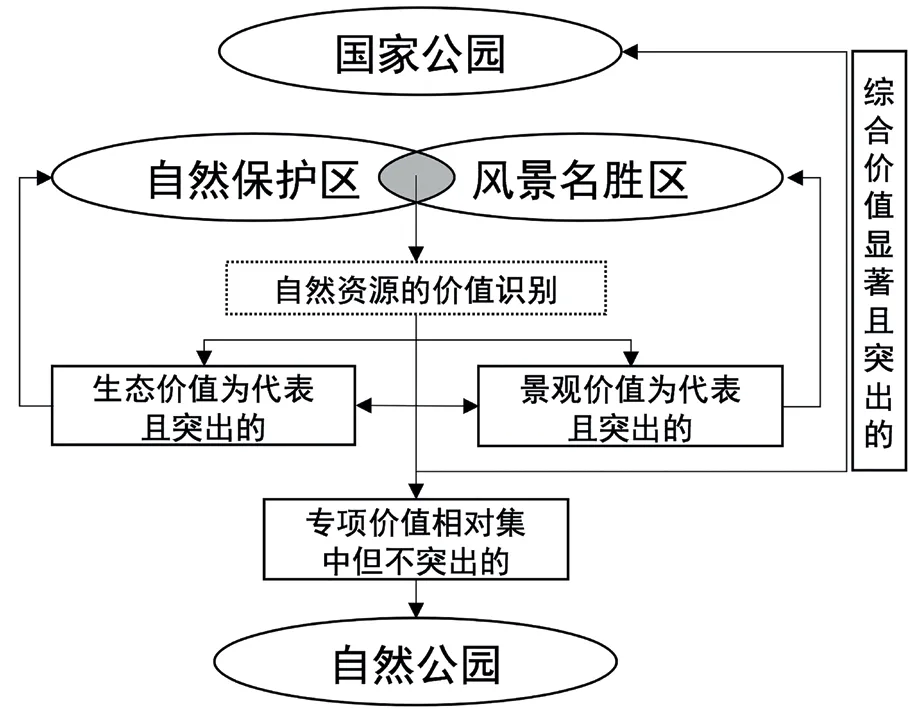

图2 基于价值识别的国家公园与自然保护地类别与层级(作者绘)

基于不同的价值取向,在整合各类保护地的实际操作中,可以借鉴世界遗产价值评估和阐释的经验,将自然保护区作为生态价值保护的范型,将风景名胜区作为景观价值保护和利用的范型,辨别这些区域中自然资源最主要的价值和现状,厘清现有多类保护地的重合空间(图2)。1)对自然生态环境极为脆弱、自然生态系统极为典型的生态价值突出的保护地,应当保留自然保护区;而对体现人与自然和谐共生的自然环境,以及已形成依托于自然环境而生的人居环境和风俗民情等景观价值突出的保护地,应当保留风景名胜区。2)对生态价值、景观价值等自然、文化多方面综合价值显著且突出的保护地,应上升为国家公园。3)其他各类保护地与自然保护区和风景名胜区重合的,应当以这二者为标准进行判别,对各方面价值较为平均不集中且未在某方面有突出价值的保护地应降为自然公园。国家公园各保护地类型的调整应当遵循“提高标准,调整空间,分级保护,突出核心”的原则,即提高价值标准和保护级别,从而提高准入门槛以调整非本类保护地代表性价值的或未达到本级别价值标准的空间,落实不同强度的分级保护以突出国家公园及各类保护地的核心价值,从而明确各类保护地的保护内容和利用发展路径。

针对风景名胜区,结合我国风景名胜资源保护利用和管理的传统经验,在纳入国家公园体制后,风景名胜区应继续实行管控式可持续发展模式,基于风景名胜资源的景观价值,在保护的基础上发展以旅游为主的绿色经济。如泰山、黄山、武夷山、九寨沟、武陵源和峨眉山等风景名胜区,都在很好地保护风景名胜资源并登录世界遗产的同时,依托旅游业带动了地区经济发展,实现了保护和发展的双赢。管控要求对风景名胜区中的生态保育区、自然景观区、文化遗迹区等核心景区实行游览容量的控制,对入口服务区实行特许经营模式,带动景区入口社区的建设与发展。风景名胜区能因此保护自然与文化景观,又能促进地方经济可持续发展,实现“青山绿水就是金山银山”的愿景。在保持风景名胜资源的活力同时,不断衍生出人与自然和谐相处的新价值和特色,从而使得风景名胜经久不衰。

4 结语

风景名胜资源是我国历朝历代人与自然共同创作的融入自然肌理而又极具文化特征的景观,是人与自然和谐相处的智慧结晶,形成了我国传统的保护和利用经验。改革开放以来历经40余年,中国风景名胜资源保护、利用与管理得到国家和社会各界的高度重视,延续了历代管理风景名胜的传统,并建立起风景名胜区制度。“风景名胜区”这一称谓就是根据中国自然与文化相结合的特征所选择的结果,从名称上即可体现出中国特色,并自建设初期就译为“National Park of China”作为中国的国家公园与世界各国进行交流。同时,中国风景名胜区是我国申报世界遗产的主力军,代表了我国自然与文化遗产资源的最高品质,体现出中国自然保护地保护和发展的特色,是中国人民对全球可持续发展所做出的特殊贡献。风景名胜区是中国“天人合一”可持续发展理念的产物,同时也展现并证实了历朝历代官府保护自然山水、发展社区社会的管理能力与水平,是一笔不可多得的历史财富,对今天的生态文明建设有着特殊的指导意义,风景名胜区及其所体现的自然与文化结合的特征,在国内各类保护地中也有其与众不同的价值。

在国家公园体制的建设中整体保留风景名胜区体系的决定是极具远见卓识的,是中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的体现。本研究借鉴世界遗产价值评估的方法,在国家公园体制以自然资源的生态价值为依据的3个分类的基础上,拓展出价值评价的景观维度,以识别和区别风景名胜区与其他各类保护地的不同特征,并以此为指导调整现有各类保护地中重叠的空间,为初建中的国家公园体制分类分级理出头绪。风景名胜区的保留,使得其资源保护和地区发展双赢的管理经验和发展路径得以延续,也使得以风景名胜为表征的我国自然资源所具有的自然与文化融合的特征和价值得以保留。而国家公园与各类保护地具体的价值评价标准和不同的发展模式,有待在今后的研究中进一步深入和拓展。

注释:

① IUCN作为在世界范围内影响、鼓励及协助全球社会保护大自然整体性和多样性的国际组织,还与UNESCO下的世界遗产中心(WHC)展开合作,评估申请列入《世界遗产名录》的遗产,并监测世界自然遗产的保护状况。

② 中国旅游景区质量等级划分的景区级别共分为5级,从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级。其中AAAAA级为中国旅游景区最高等级,代表着中国世界级精品的旅游风景区等级,本次统计以此级别数量为准。

③ 徐霞客(1586—1641),明代地理学家、旅行家。22岁开始出游,此后30多年间足迹遍及江南、东南、华北、西南各省,用日记的体裁写成游记共10卷。

④ 引自联合国教科文组织世界遗产中心官网“World Heritage List(世界遗产名录)”(http://whc.unesco.org/en/list/)。

⑤ 在建立国家公园体制提出后,2017年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》中明确提出规划建设一批“国家文化公园”,并于2019年12月5日印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》。