风景名胜区时空关系演变分析

2021-05-06朱江

朱 江

邓武功*

于 涵

张丹妮

风景名胜区(以下简称“风景区”)是中国壮丽河山的精华所在,“它凝结了大自然亿万年的神奇造化,承载着华夏文明五千年的丰厚积淀,是自然史和文化史的天然博物馆,是人与自然和谐发展的典范之区,是中华民族薪火相传的共同财富”[1]。

众多的名山大川、名胜古迹为我国风景名胜区制度的建立奠定了坚实的资源基础。目前,全国已建立风景区1 051处,总面积约23.02万km2,约占我国陆地面积的2.4%,其中国家级风景区244个,面积约11.28万km2;省级风景区807个,面积约11.74万km2①,保护了我国主要风景名胜资源。风景区是最具中国特色的保护地类型,在我国自然和文化遗产保护体系中占有重要的地位。截至2019年,我国55处世界遗产中有35处与风景区有关,占我国遗产总数的63.6%。国内学者对与风景区时空和格局变化的研究集中在风景资源识别[2-4]、风景区管理[5-7]、历史渊源[6,8-10]、风景区制度研究[6-7,10]等方面,成果也较为丰富,但研究内容多数偏宏观,描述性分析较多,通过数据探究风景区演变规律的研究较少。本文回顾和总结我国40年来9批国家级风景区的发展历程,通过定性和定量研究,总结风景区的时空变化和空间分布特征,为新时期中国风景区科学布局、体系优化,更好地发挥风景区的功能价值,建立中国特色自然保护地体系提供参考。

1 数据来源与研究方法

9批244处国家级风景区基础数据(数量、面积等)来源于2000—2017年《中国城乡建设统计年鉴》。中国空间行政边界矢量底图(含省界、县界)数据来自中国科学院资源环境数据云平台;人口数据来自全国第六次普查数据。

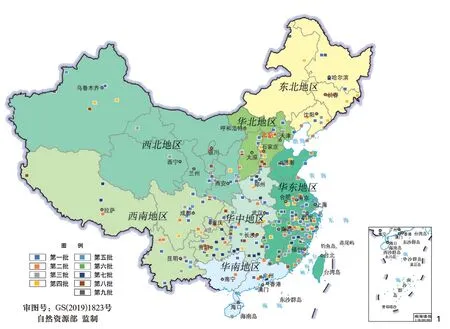

同时本文使用中国七大自然地理分区(华北、东北、华东、华中、华南、西南和西北)②来综合反映我国各地区风景区的空间分布特点(图1)。由于风景区具有生态、科学、文化、美学等综合价值及相应综合功能,难以通过某一类指标作为导向衡量其变化特征,故选择国家级风景区的区位、批次、数量、面积等作为研究指标,通过综合密度指数计算、数理统计等分析方法,探寻风景区时空变化的影响因子及内在机制。

2 历次风景名胜区时空变化分析

2.1 数量面积分布

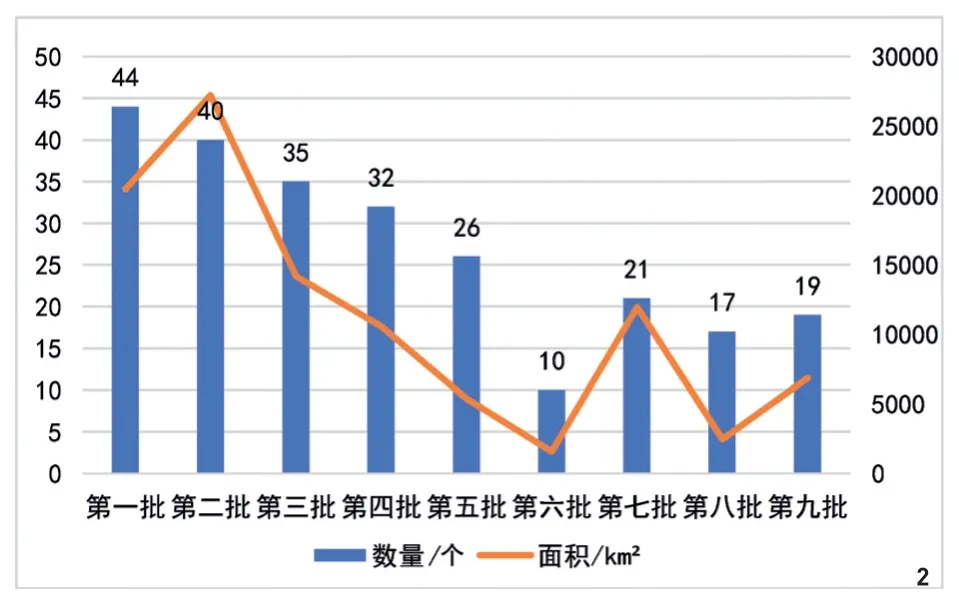

国务院分别于1982、1988、1994、2002、2004、2005、2009、2012和2017年公布了9批共244处国家级风景区(图2)。前4批数量较多,增长稳定,基本囊括了我国著名的传统名山大川,第5、6批因间隔时间较短,申报数量和面积都下降很快,后3批申报间隔拉长数量稳定在20处左右。

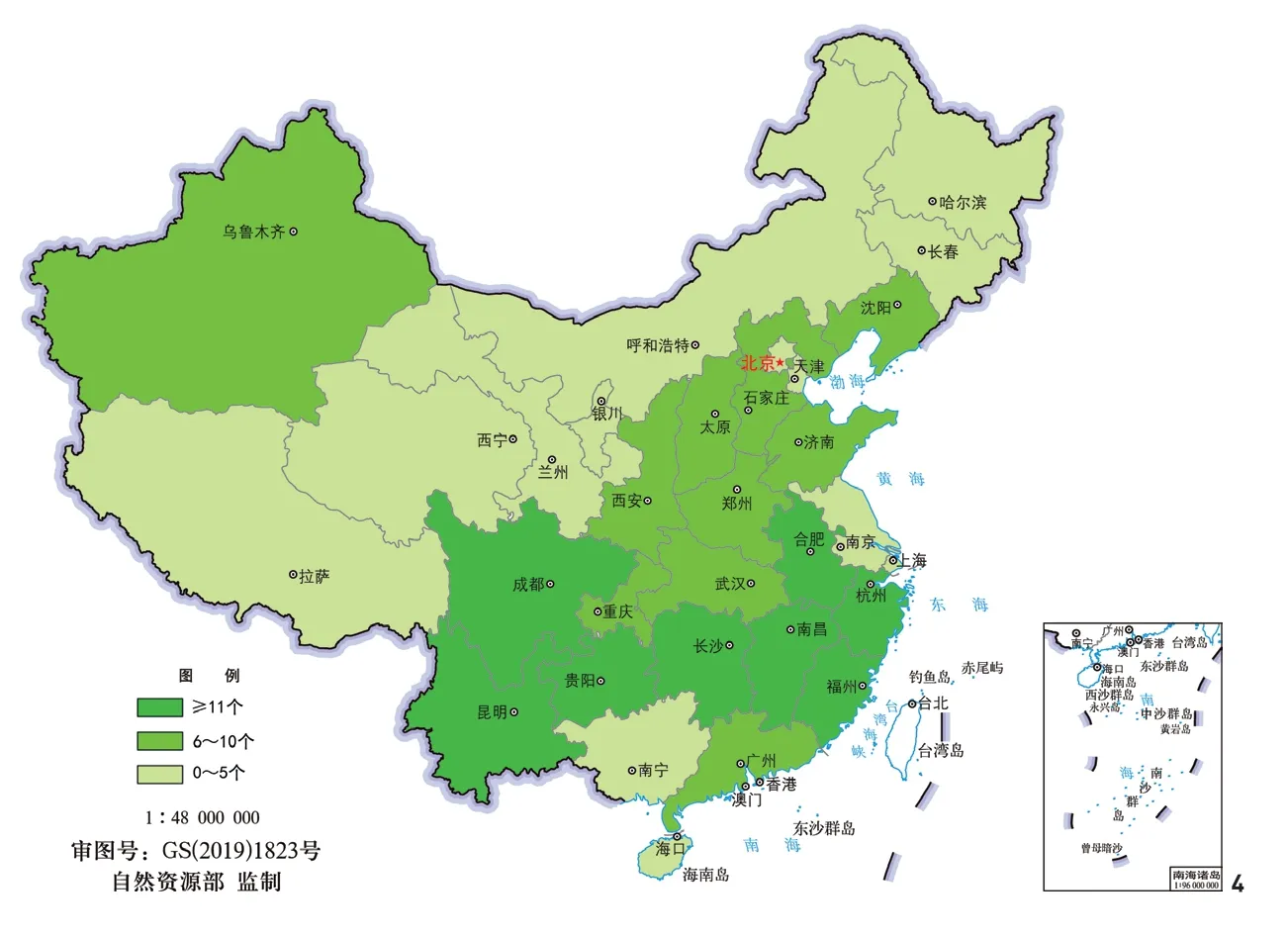

国家级风景区基本覆盖了我国各类地理区域,遍及除香港、澳门、中国台湾和上海之外的所有省份(图3、4)。从数量分布看,排在前5位的分别是浙江22处、湖南21处、福建19处、贵州18处、江西18处,共98处,占总数的40.1%(图4)。从面积分布来看,排在前5位的分别是西藏(20 393km2)、四川(15 887km2)、云南(9 986km2)、新疆(7 712km2)和青海(7 578km2),总计61 556km2,占风景区总面积的54.6%;但从面积占比(与省级行政单位国土面积的比例)来看,排在前5位的则是浙江(4.47%)、四川(3.3%)、重庆(2.98%)、云南(2.61%)和河北(2.18%)(图5)。

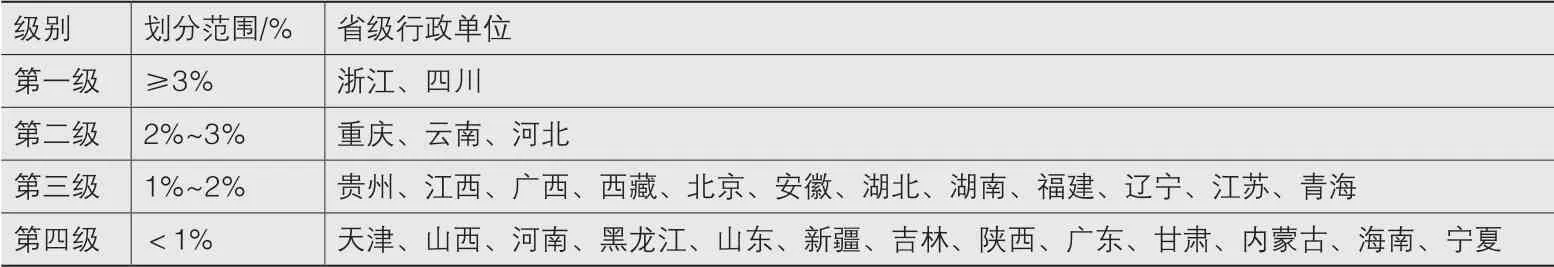

根据各省级行政单位内风景区总面积大小,可分为4级(表1,各省级行政单位的国家级风景区面积中位数③为2 280km2,平均面积为3 635km2)。

以各省级行政单位内风景区面积占国土面积的比重进行分级,可分为4个级别(表2,各省级行政单位中风景区面积比例中位数为1.13%,平均值为1.32%,图5)。

图1 国家级风景名胜区不同批次空间分布

图2 历次国家级风景区数量和面积

图3 各省国家级风景区数量和面积分析

2.2 综合密度指数

通过个数和面积综合密度指数反映各地区风景区的相对拥有量。个数综合密度指数计算公式为:

式中,D为综合密度;Q为风景名胜区个数;S为所在地区国土面积(万km2);P为所在地区常住人口(亿人)。

面积综合密度指数计算公式为:

式中,D1称为综合密度1;Q1为某一地区风景名胜区面积;Q总为风景名胜区总面积;S为所在地区国土面积(万km2);P所在地区常住人口(亿人);其他数字为修正系数。

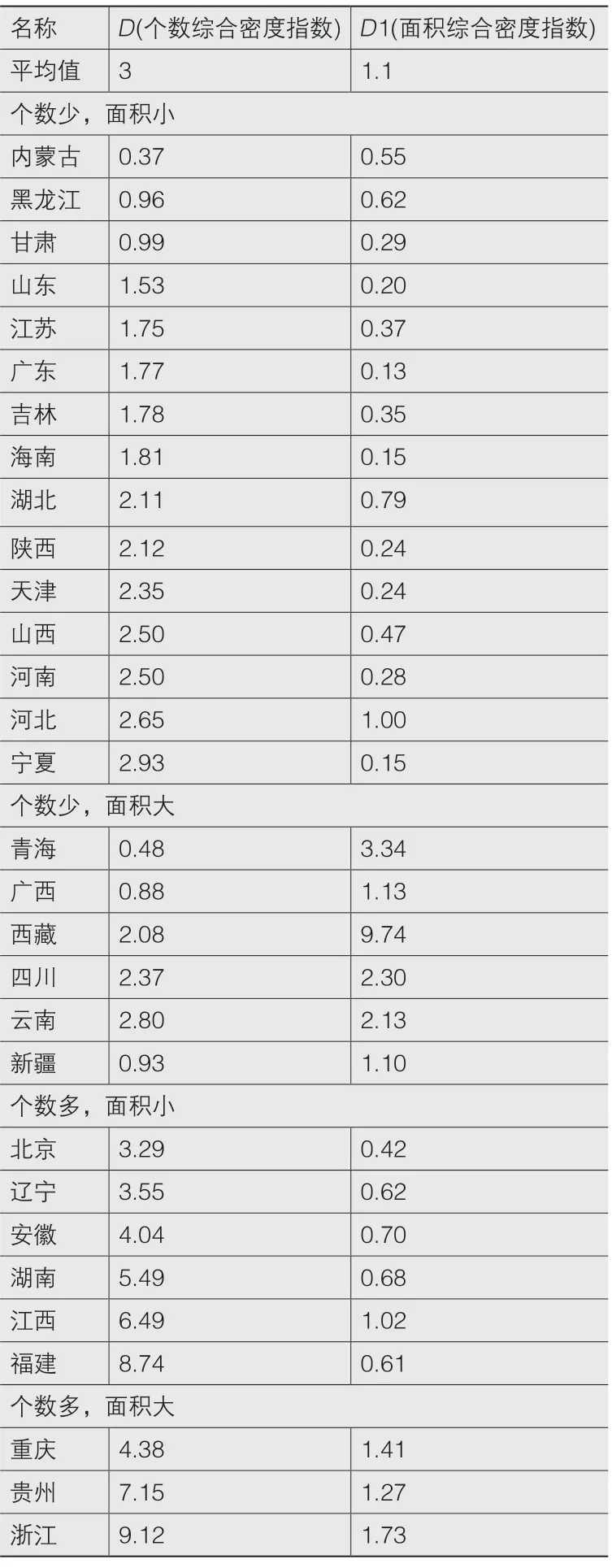

根据综合密度的计算,我国省级行政单位内的风景区的拥有水平可分为以下4类:第一类,风景区个数和面积综合密度均小,主要包括内蒙古、黑龙江、甘肃、山东等省;第二类,风景区个数综合密度小,但面积综合密度大,主要包括青海、西藏、新疆、广西和云南等省;第三类,风景区个数综合密度大,分布均衡,但面积综合密度较小,主要包括北京、辽宁、安徽和湖南等省;第四类,风景区个数和面积综合密度均大,分布均衡,主要包括重庆、贵州和浙江等省(表3)。

2.3 时空变化分析

在1982—2017年的35年间,各地区的风景区数量和面积都发生了显著变化。

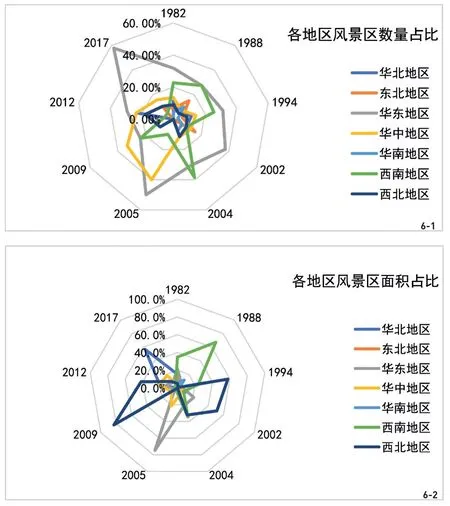

在数量方面,华东地区一直是国家级风景区数量较多的地区,在第一批、第二批、第三批、第四批、第六批、第八批和第九批的批复总量中占第一,共计82处,占全国总量的33.6%,居所有地区之首;其次是西南地区,在第五批风景区数量中占比第一,在第一批、第二批、第三批、第七批当年总量占比第二,共计51处,占全国总量的20.9%;第三是华中地区,在第七批风景区数量占比第一,在第六批、第八批、第九批风景区数量占比第二,共计39处,占全国总量的16%;第四是西北地区,共22处风景区,占全国的9%;第五为华北地区,共21处风景区,占全国的8.6%;第六为东北地区,共17处风景区,占总量的7%;最少的是华南地区,共12处风景区,占总量的4.9%(图6)。

在面积方面,西南地区位列首位,在第一批、第二批和第五批风景区中面积最多,占全部风景区面积的33.2%;其次是西北地区,在第三批、第四批、第五批、第七批、第八批风景区中面积第一,占全部风景区面积的28.3%;第三位是华东地区,由于地形地貌、人口分布、土地利用及发展历史等原因,华东地区虽然数量最多,但总面积只占全部风景区面积的12.9%;之后分别为华北地区、华中地区、东北地区及华南地区,分别占全部风景区面积的9%、6.2%、5.5%和5%(图6)。

图4 各省国家级风景区数量分布情况

图5 国家级风景区面积占各省国土面积比重

3 国家级风景名胜区的时空分布特征

3.1 总体时空分布特征

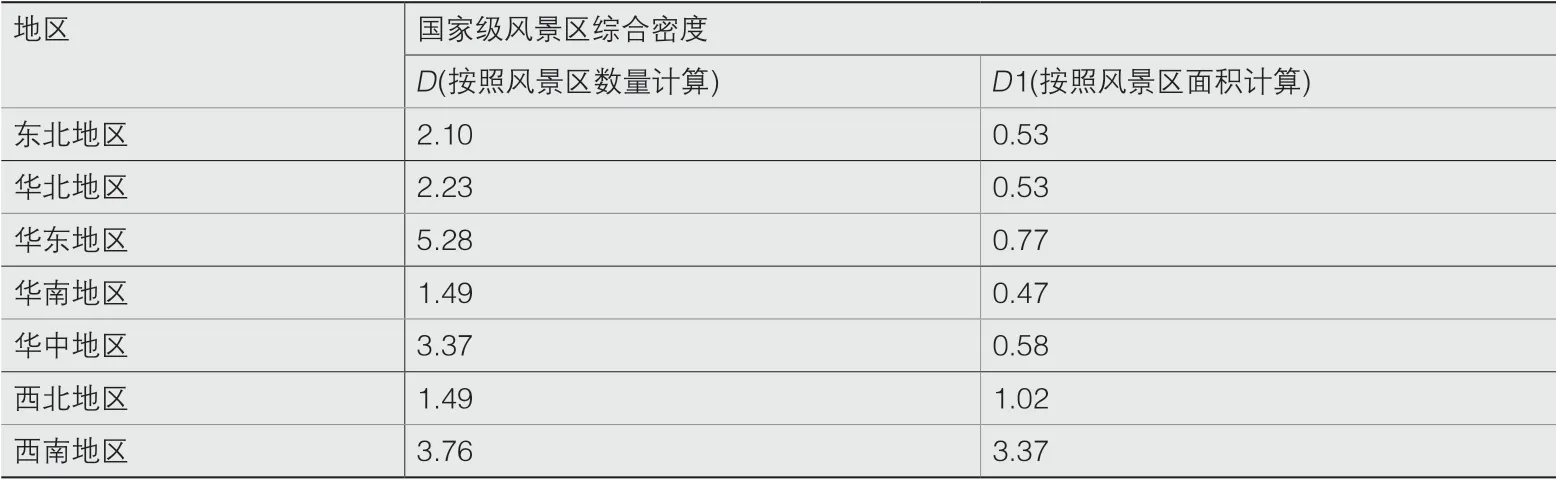

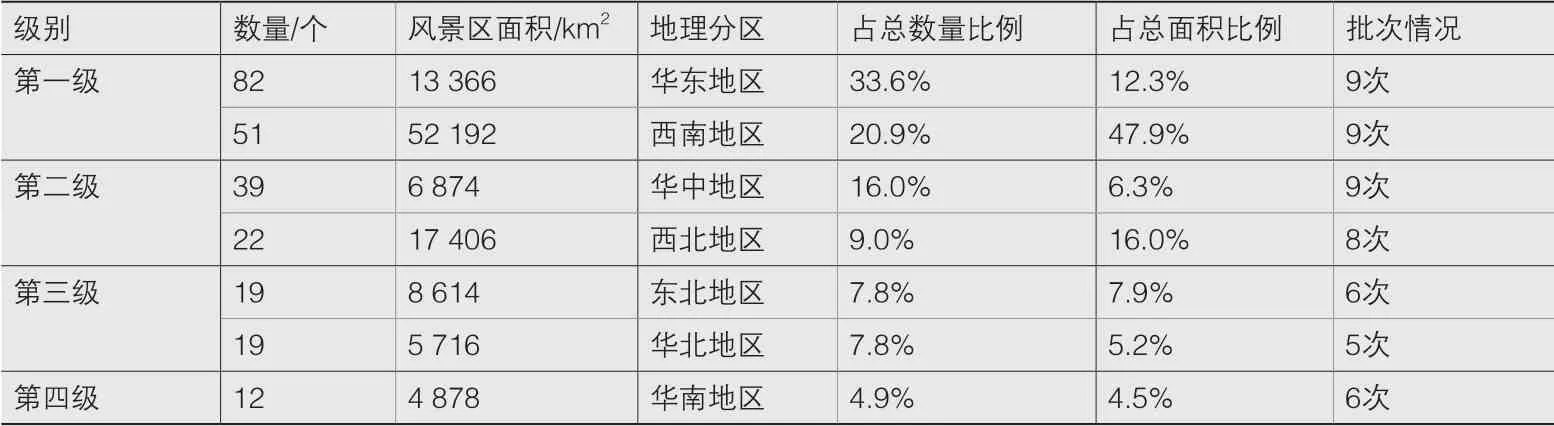

从风景区所在地理区位来看,国家级风景区在数量和面积存在一定的不均衡特点(图7)。在数量上,华东地区风景区最多(82处),个数综合密度最高,其次是西南地区(51处),这2个地区的风景区数量比重达到54.4%,而华南地区仅12处,占全国风景区数量的5%。在面积上,西南和西北地区风景区面积较大,这2个地区的风景区面积比重达63.8%,而东北、华北和华南地区三者风景区面积比重仅为17.6%。通过综合密度指数的计算(表4),可以看出我国不同地区的国家级风景区呈现不同的空间分布特征。

密集连片式分布:西南地区,该地区风景区数量多,分布集中,面积大,空间上呈现较为密集的连片分布,是我国风景区发展最为充分的地区。

表1 省级行政单位国家级风景区面积分级

表2 国家级风景区面积占国土面积比重分级

密集斑块状分布:华东地区和华中地区,该地区风景区数量多,分布集中,但面积较小,空间上呈现较密集的斑块状分布,发展较充分。

单片式分布:西北地区,该地区风景区数量少,分布稀疏,但是面积大,空间上呈现不规则的单片式分布,发展不充分。

单点式分布:华北、东北和华南地区,地区风景区数量少,面积小,分布稀疏,空间上呈现单点零散式分布,发展很不充分。

图6 1982—2017年国家级风景名胜区所在不同地理区位变化分析

图7 风景区所在地理分区数量和面积

3.2 时空分布特征分析

风景区的空间分布主要基于自然与人文资源条件,但地理区位、经济基础、旅游环境、地方申报意愿和能力也是重要因素。华东地区风景资源丰富,经济水平较高,历年来都是风景区申报最多、批复最多的地区;西南地区拥有丰富而独特的风景资源,地域特色突出,在国内外都具有强烈的旅游吸引力;这2个地区是我国国家级风景区比较集中、参与风景区制度建设较早的地区。华中地区历史文化厚重、文物古迹众多、风景资源丰富,水路交通便利,近年来旅游业发展迅速,风景区数量位居第三;西北地区深居内陆,高原、盆地和山地等地貌变化大,风景区面积广大,虽然经济水平相对较低、开发利用难度较大,但随着国家“西部大开发”战略的实施,国家级风景区逐年增加,目前数量位居第四,总面积位居第二。东北地区和华北地区在历次风景区名单中,数量和面积的变化较大,特别是在2000年以后,这2个地区的风景区数量和面积占比明显减少。华南地区的风景区数量和面积最少(图6)。

表3 省级行政单位综合密度指数

根据地理分区对国家级风景区的数量和面积可分为4级,如表5所示。

3.3 风景区与中国历史发展脉络的关系

冀朝鼎[11]通过分析2 000年来中国古代经济重心的变化规律,提出了中国历史的“基本经济区”概念。总体而言,中国古代经济格局变化可分为3个阶段:秦汉时期中国经济以黄河流域为核心,中原地区是国家发展的中心,后期逐渐向黄河下游发展。经过三国两晋南北朝之后,中国经济核心区逐渐向长江流域发展,也包括长江上游“天府之国”的四川盆地。到了隋唐以后,江南地区得到全面的开发,从南宋到明清,随着大运河的开通,长江流域成为农业文明时期的经济高地。

在全国陆地版图上,国家级风景区在地域上形成了几个集中分布地:中北部的陕西、山西、河北、河南,这是我国自古以来的中原地区,人文历史鼎盛;中东部的浙江、江苏、湖南、湖北、安徽、江西,这是我国隋唐时期至近代以来的华夏文明集中地和重要经济地区;中西部的四川盆地,也是人文荟萃,水系纵横,自然山林地貌多样[7]。

通过对比发现,历史上各个时期“基本经济区”的空间区位与目前国家级风景区有着较强的对应关系,即使是不在“基本经济区”内的其他风景区,也与其周边经济繁荣、交通便利的地区密切相关。以甘肃省鸣沙山-月牙泉国家级风景区为例,由于敦煌是古代“丝绸之路”上的名城重镇,早在汉代月牙泉就是著名的旅游胜地,在漫长的“丝绸之路”历史长河中,这颗“沙海明珠”成为东西方经贸交流和文化荟萃的重要见证。

表4 中国不同地区国家级风景名胜区综合密度指数

4 结论与讨论

总结国家级风景区的时空分布特征和规律,可从另一角度佐证风景名胜区长久以来的一些基本观点,这对于新时期如何认识、保护、管理风景区具有重要参考意义[6]。

4.1 资源保护是风景区的价值内涵

风景区是具有观赏、文化或科学价值,自然景观、人文景观比较集中,环境优美,可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域;是由中央和地方政府设立和管理的自然和文化遗产保护区域[12]。国家级风景区从1982年第一批44处,经过近40年时间发展到2017年的244处,平均每年增加约5处,相较其他保护地而言,风景区数量增长平稳,成熟一批申报一批,也是为了防止风景区过快发展,避免出现因保护与利用能力不足而导致风景资源的退化或破坏。风景区作为一种保护性而非开发性资源,它是属于人民大众及子孙后代的,对它的利用应以展示性为主,以利于我们把它完整地传承给后代[8]。国家级风景区在未来的申报审批和运行中,仍应坚持严格管理要求,不降低准入门槛,并应建立退出机制。

4.2 “自然和人文交融”是风景区最突出的特色

从风景区与中国历史的空间脉络一致性可以看出,自然与文化的共生关系是风景区有别于其他保护地的最重要特征。如杭州西子湖畔苏小小的爱情故事,白居易、苏轼等名人轶事和留下的史迹景点,南京钟山的明孝陵与明朝历史,泉州九日山的祈风石刻,郑和第五次下西洋的“行香碑”,见证了我国“海上丝绸之路”的重要历史,伊斯兰圣墓则是伊斯兰教在泉州的发展历史的纪念[7]。风景区的设立是为了保护国家最有价值和最具代表性的自然和文化景观,风景名胜区是我国悠久文明与自然相互融合的鲜活例证。

风景区既不同于自然保护区重点强调对生态系统和生物多样性的保护,也不同于一般旅游区以满足游人游憩活动需求为主要目标,而是体现了一种保护与利用并重,展示与体验同存,强调自然和文化的传承与延续的综合目标[9]。

4.3 国家级风景区空间分布格局完善建议

华东地区历史上名胜众多,风景资源富集,当地政府部门重视风景资源保护,多年来一直积极申报国家级风景区,因此华东地区的国家级风景区数量最多;西南地区地形地貌复杂,自然与人文景观独特,所拥有的国家级风景区面积居全国之首。上述地区应实现由量向质的转变,增强风景区的综合影响力,并根据风景名胜区空间和国土空间格局的关系,有针对性地发展和完善风景名胜体系。

华中地区历史文化厚重,旅游资源丰富,著名景点众多,风景区数量位居全国第二;西北地区面积广大,保留着大量珍贵的地质地貌遗迹,生态环境脆弱,景观风貌独特,风景区面积位居全国第二。上述地区应优化风景资源的利用,重点扶持知名度低、发展较为滞后的风景区,提高保护水平和社会服务水平,进一步强化风景区在区域发展中的地位。

东北、华北和华南地区的风景区数量和面积总体较少,3个地区的风景区面积总和仅占全国风景区面积的17.6%。一定规模和数量的风景区对于区域的健康可持续发展具有不可替代的作用。上述地区应积极响应国家发展战略,加强风景资源保护、历史文化传承等方面的引导,提高风景区的总体数量,提升风景区的空间规模,发挥风景区在生态、社会、旅游、文化等多方面的辐射带动作用。

表5 地理分区-风景区分级

4.4 风景区与自然保护地整合优化的建议

风景区具有悠久的发展历史,经历了数十年的现代管理,已形成了全国性的风景名胜区体系,积累了很多保护利用综合管理经验。在自然保护地整合优化中应充分认识风景区的独特性,维持风景区的独立性,完整保留风景名胜区名称和体系。并在具体整合优化中,坚持文化自信,按照中央文件要求进行整合,保证风景名胜资源的完整性,实事求是地确定涉及交叉重叠风景区的保护地属性。

5 结语

风景区的时空演变是自然与人文历史发展的结果。风景区数量和规模变化的内在机制与国家发展背景、管理体制、资源条件和市场需求等因素息息相关。我国国家级风景区在时间-空间变化上存在一定的连续性和规律性,从时空角度以大量数据分析风景区的演变特征,对于优化现有风景区体系、保持风景区的平稳发展、提升风景区管理水平和服务质量有着重要意义,同时也为其他保护地的申报、管理和保护提供借鉴。在当前我国保护地改革的背景下,合理安排国家、地方的风景区空间布局,探寻风景区发展的新思路和新路径,将更好地促进中国特色保护地体系的科学发展。

注:文中的地图引自自然资源部官方网站,其他图片均由作者绘制。

注释:

① 引自2017年《中国城乡建设统计年鉴》。

② 引自全国高校地理专业《中国自然地理》教材。

③ 中位数是指将统计总体当中的各个变量值按大小顺序排列起来,形成一个数列,处于变量数列中间位置的变量值就称为中位数。中位数是以它在所有标志值中所处的位置确定的全体单位标志值的代表值,不受分布数列的极大或极小值影响,从而在一定程度上提高了中位数对分布数列的代表性。