怒江高阶地的发现及其地质环境意义

2021-05-06胡小龙冯倩倩

张 勇, 刘 宇, 胡小龙, 赵 逊, 冯倩倩

(1.中国地质科学院探矿工艺研究所, 成都 611734; 2.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 成都 610059)

怒江发源于青藏高原唐古拉山,穿过云贵高原横断山脉,直至云南木城乡流出境外,一直以来都是中国滇西地区具有非同重要影响的主要河流之一[1]。多年来,怒江流域第四纪地质和地貌研究,一直是中外诸多专家学者关注的重点,并且在第四纪地层、区域地貌、古地理环境以及年代学研究等方面都取得了不错的成果[2-12]。然而目前对于怒江“高阶地”的研究仍较少,虽有部分文献提及,如程捷等[4]报道在怒江红旗桥附近发育拔河高度150 m的第5级阶地,并认为其形成于中更新世;顾兆炎等[6]发现怒江丙中洛河段保留有拔河高度在190 m以上的第5级阶地;赵希涛[8]在八宿怒江桥附近发现拔河高度约180 m的第5级阶地,并认为该处有拔河高度更高的阶地存在的可能;赵希涛等[11]调查研究发现怒江道街盆地存在拔河高度达380 m的第13级阶地;蒋忠信[12]曾报道在怒江莫别至贡山段发育拔河高度140~200 m、365~300 m以及420~460 m的第4~6级阶地等,但大都缺乏确切的河流冲积物的卵砾石证据,多是侵蚀阶地或台地。对怒江流域泸水区段进行第四纪地貌调查时,在六库镇以北约6 km外的垭口村附近拔河约200~300 m的谷坡上见有明显的河流阶地卵砾石层堆积,同时发现怒江在流经垭口村时发生明显的转弯,形成独特的大拐弯地貌。该发现不仅提供了怒江中更新世存在河流作用的直接证据(高阶地),也对垭口大拐弯的形成演化以及滇西地区的构造运动研究都具有十分重要的地质环境意义。

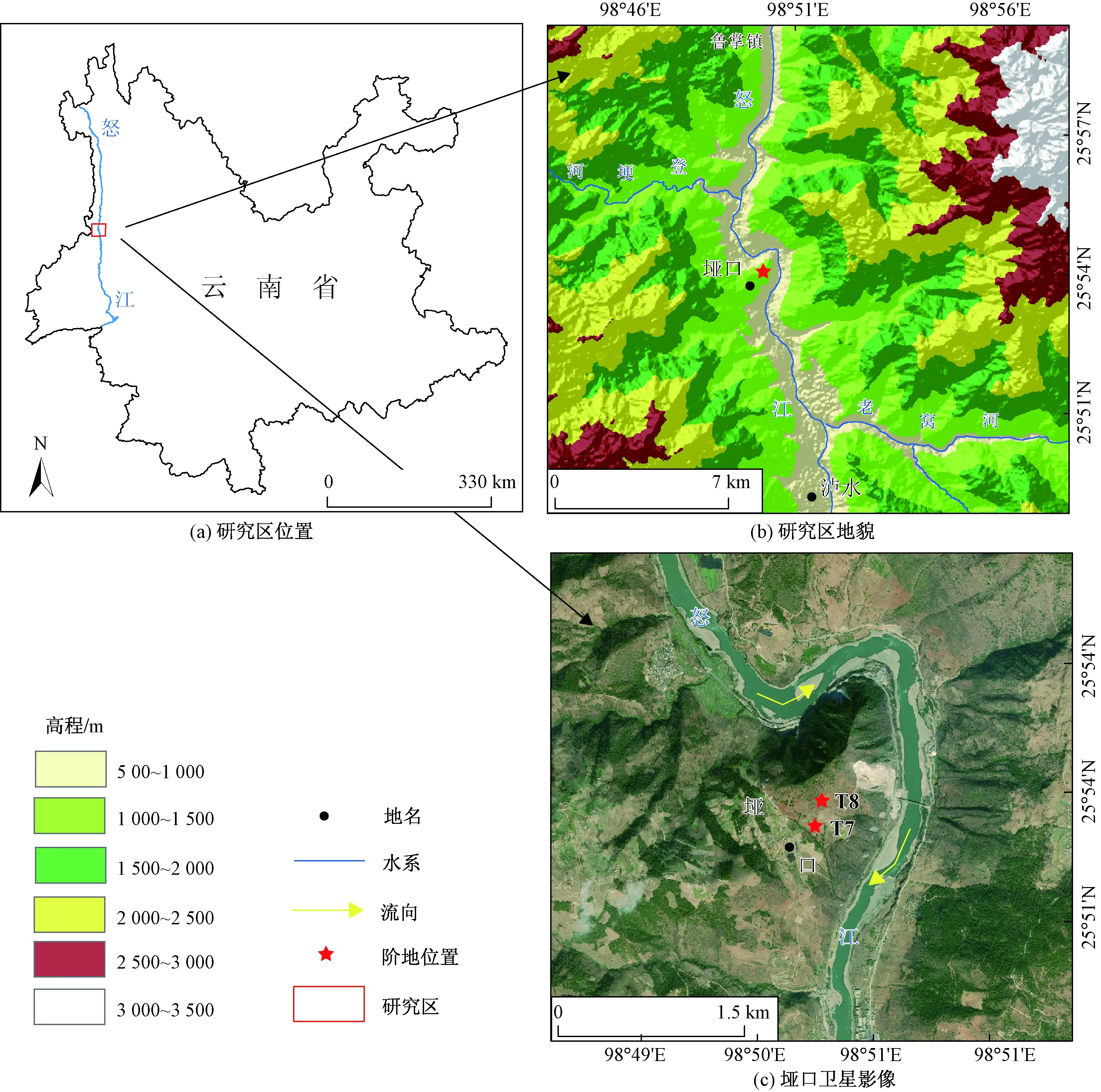

图1 研究区区位与地貌图Fig.1 Location and geomorphology of the study area

1 区域概况

研究区位于怒江州泸水市六库镇以北的垭口村附近,属横断山系之高黎贡山和碧罗雪山之间的怒江中游峡谷区,如图1所示。区内地质环境条件复杂,海拔以怒江河谷最低,仅有700~950 m,两侧山区海拔较高,多在3 000 m以上,相对高差较大,地势总体呈现北高南低,江河汹涌湍急,地形陡峭。区内构造背景复杂,断裂、褶皱发育,构造格局总体以断裂为主,其中怒江深大断裂贯穿整个怒江河谷,大致沿河谷呈南北向波状弯曲延伸,新构造运动活跃[13]。研究区地层较为简单,在垭口村一带主要出露三叠系河湾街组白云岩,实测产状107°∠59°,岩体表面破碎,风化程度较强。水系发育受构造明显,其中一级支流大都呈东西向注入怒江干流,怒江干流自北向南总体走向近乎南北,但流至垭口村附近发生90°偏转,最后又转回南北向,形成近乎“U”形的大拐弯。通过野外调查发现,在垭口村一带共发育有T7和T8两级高阶地。

2 阶地发育特征及年龄

2.1 阶地级序划分

通过参考前人研究成果,并结合野外实地调查复核,在泸水地区共发现了八级阶地,对应序号T1~T8,拔河高度分别为8~18、27~39、40~52、71~80、96~102、175、260、310 m。其中,T7、T8阶地为本次新发现的高阶地,均为基座阶地。

2.2 阶地剖面特征

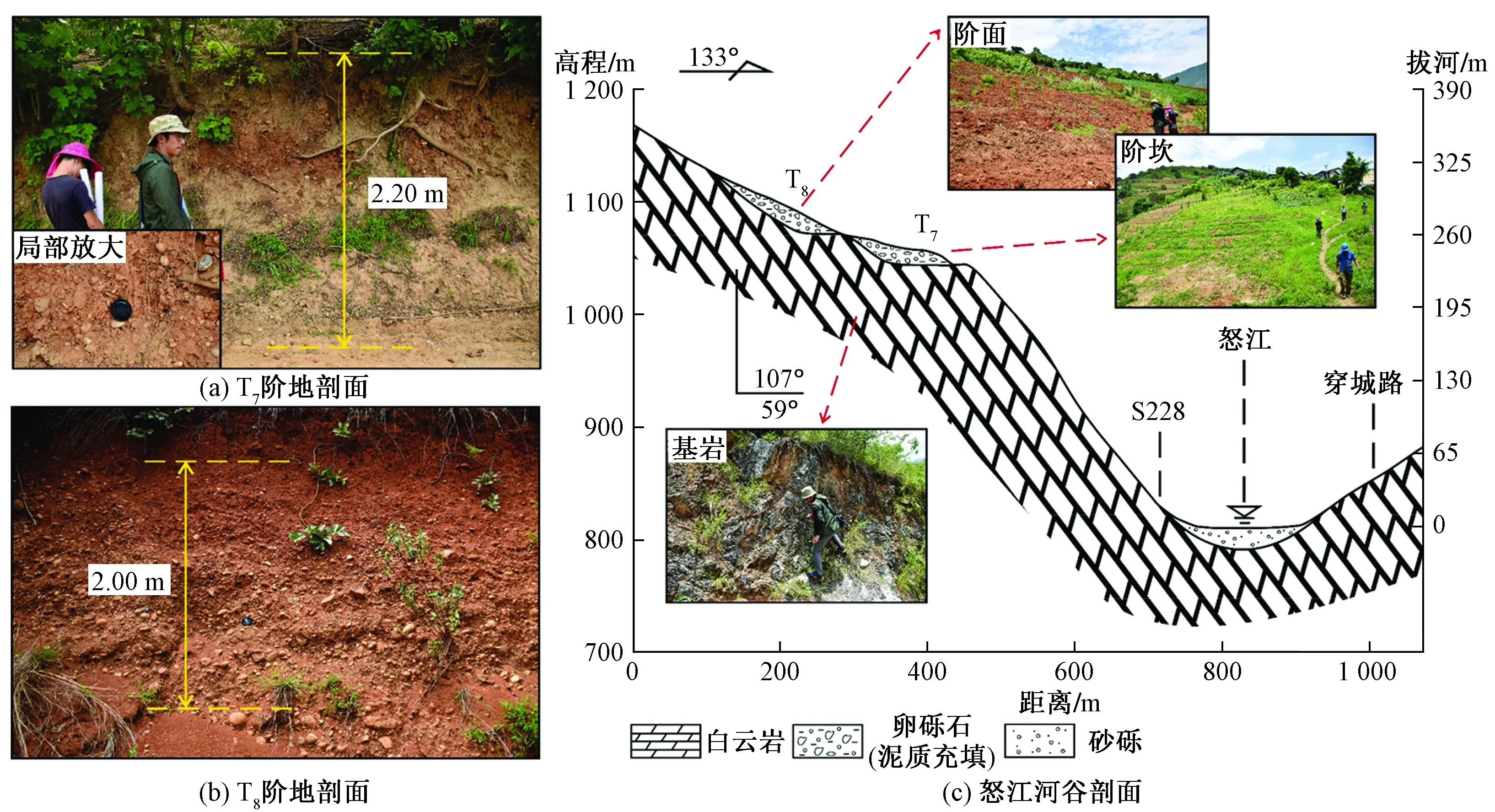

选择较为典型、露头较好的阶地剖面,如图2所示,对各阶地主要特征进行研究,具体描述如下:

(1)T7阶地。观测阶地剖面露头厚约2.2 m,其下未见底。该剖面上层厚约0.3 m,为灰黄色残积黏土层;下层为厚约1.9 m的紫红色粉质黏土充填的卵砾石层堆积,卵砾石层卵石含量较高,达70%以上,夹有细砾;其磨圆度好,为圆状,有一定分选。成分复杂,以石英片岩为主,亦可见杂砂岩、玄武岩、石英等,风化程度较强,为强风化。剖面延伸较长,卵砾石层内可见透镜状砂层。整个阶地面宽约80 m,后期改造严重,阶面具有明显坡度,整体为5°~10°。

(2)T8阶地。观测阶地剖面露头厚约5 m,其下未见底。该剖面顶部为厚约0.5 m的砖红色残积黏土层,夹有细砾;下层为厚约4.5 m的紫红色粉质黏土充填的卵砾石层,较松散,其磨圆度好,具有一定分选,粒径以2~10 cm居多,最大可达30~40 cm。成分混杂,主要以强-全风化石英砾岩、石英片岩为主,锤击即碎,充填物为粉质黏土、砂土、砾砂。阶地保存完整性较差,人为改造以及风化剥蚀严重,阶面不明显,整体较陡,坡度18°~24°,其表层为砖红色残积黏土层,并可见崩积巨砾石,岩性为白云岩,与基岩岩性一致。

2.3 阶地年龄

阶地年龄一般是指阶地面形成的时代,但由于现有测年技术条件很难准确获取阶面年龄,所以通常将阶面下沉积物的年龄当作阶地年龄[14]。近些年来,宇生核素测年技术在第四纪沉积物年代学研究中应用广泛,与光释光、热释光、14C等其他较为常用的阶地沉积物测年方法相比,该技术能够取得较准确的测年结果,尤其是对于一些形成时代较为久远的“高阶地”,能较为真实地反映阶地初步形成的年龄[15-16]。因此,采用宇生核素10Be暴露测年方法对阶地沉积物进行年代学研究。

经相关专业人员在野外严格按照宇生核素测年样品采集的标准和要求,分别从T7、T8阶地采集了适合宇生核素测年实验的样品进行了阶地测年,阶地样品的相关分析测试委托南京蜫鹏地质技术服务有限公司完成,其宇生核素10Be测年结果见表1。由表1可知,T7阶地年龄约为247.167 ka,T8阶地年龄约为310.803 ka,从时间上初步判断这两级阶地的形成时代为中更新世中晚期。

3 阶地成因分析

根据前人研究可知[17-20],有关阶地形成的主要外部控制因素大致可分为三种:构造运动、气候变化以及侵蚀基准面变化。

图2 阶地及怒江河谷剖面图Fig.2 Profile of terraces and Nujiang River

通常由构造运动,即新构造运动控制形成的阶地最为常见,构造运动的间歇性特点直接控制了多级阶地的形成[21]。该类阶地在垂直方向上的结构特征通常为单个的二元结构,阶地沉积物的堆积厚度大致相当于河流一般沉积厚度,阶地之间的相对高度较大,基座阶地以及侵蚀阶地多由构造运动作用形成[18,22]。

气候变化指的是冰期-间冰期的气候变化,气候变化控制形成的阶地与区域上特殊的气候事件在时间上存在着严格的照应关系。相关研究表明[23-24],该类阶地的形成与河流的下切受气候变化引起的河流流通量及沉积量变化等控制。气候阶地在结构与形态上的特征表现为阶地之间的相对高度较小,阶地在河流两岸都较为发育,基本呈对称分布,阶地卵砾石堆积物通常为地方性基岩碎屑,其磨圆度较低,分选性较差,垂直方向上通常可见多个二元结构,由于泥沙等的加积,河流冲积物的堆积厚度远大于河流一般沉积厚度[25-26]。堆积阶地通常是由气候变化作用控制形成。

侵蚀基准面变化,即河流侵蚀基准面的下降控制阶地的形成。该类阶地在河口一带最为发育,向上游阶地越来越不发育,并逐渐尖灭。由于裂点对整个河流的影响范围有限,只能在河口局部形成阶地[27]。

从调查结果来看,T7、T8阶地拔河较高,相邻阶地之间的高差较大,最大可达50~60 m,阶地剖面结构特征简单,表现为单个二元结构,卵砾石物质磨圆度较好,有一定的分选性,局部可见有细砂透镜体产出;同时从阶地类型上来看,T7、T8阶地均为基座阶地,下伏基岩出露明显。因此,有关垭口高阶地的成因,从阶地的结构特征以及类型上来看,可以认为T7、T8阶地主要是构造抬升运动与河流下切、堆积作用的产物。

4 阶地地质环境意义

4.1 阶地与河流演化

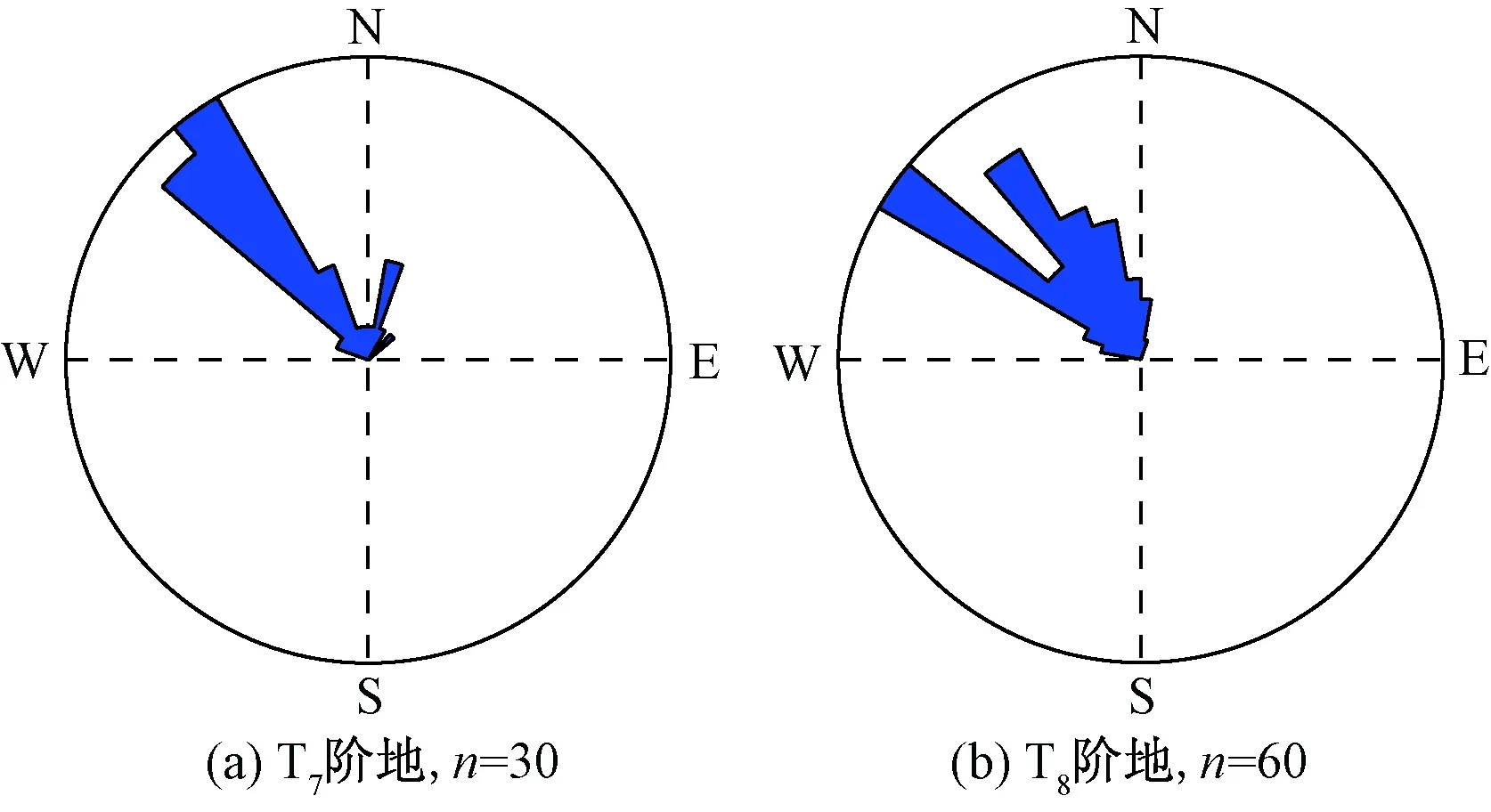

河流阶地砾石扁平面倾向特征可以反映古河道流向及砾石物质来源[28-29]。在野外对T7、T8阶地砾石最大扁平面倾向进行统计,统计范围1 m×1 m,n为样本数,并绘制了各阶地砾石扁平面倾向玫瑰花图,如图3所示。由图3可知,砾石扁平面主倾向明确,均为北西向,揭示T7、T8阶地古河道流向为北西-南东方向。

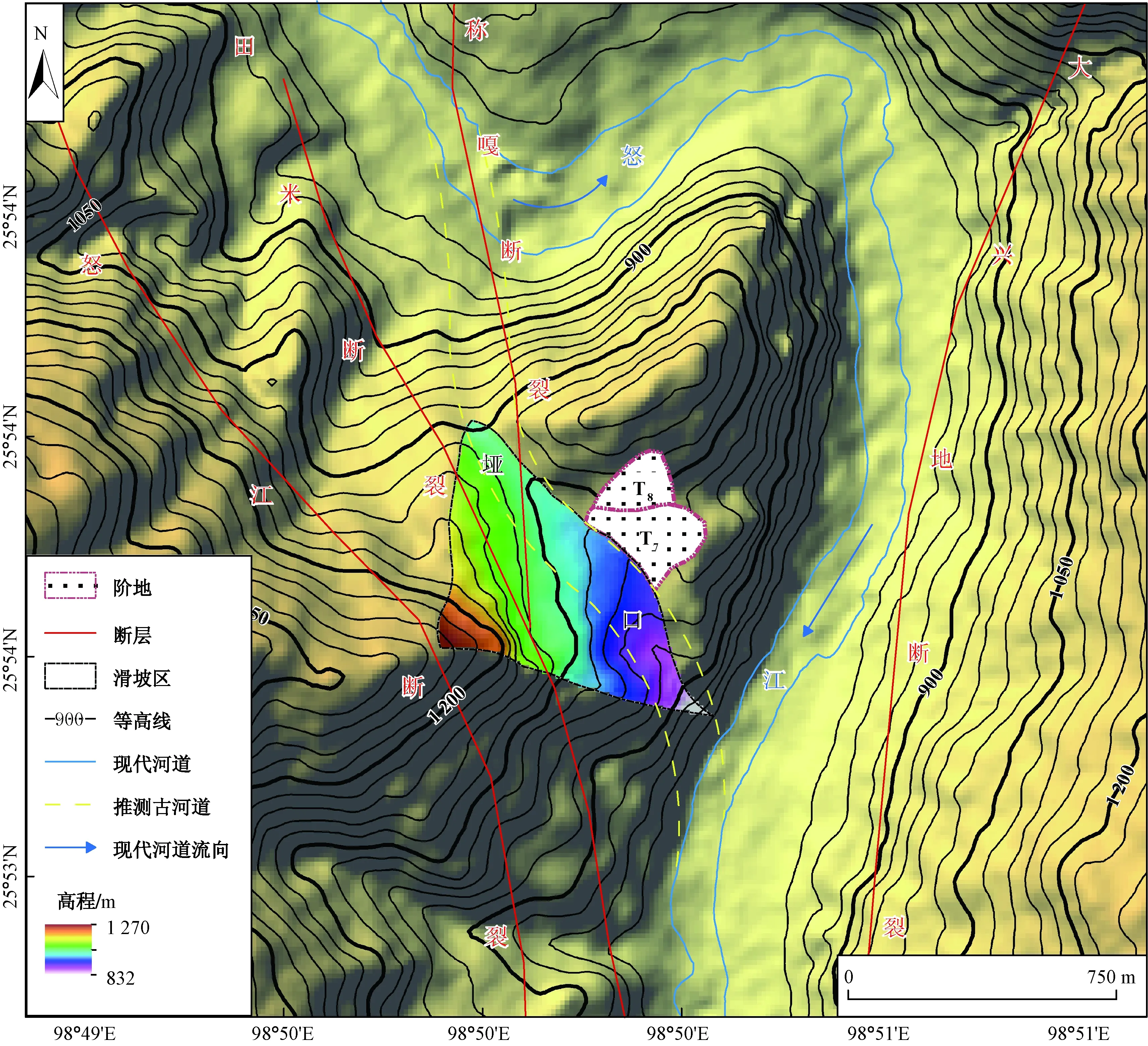

而靠近阶地东侧的现代怒江流向为北东-南西向,如图4所示。通过对比发现古河道流向与该处现代怒江流向差异较大,说明T7、T8阶地并非目前怒江河道的产物;同时发现古河道流向与以垭口为界的上下游怒江流向大致相同,说明在大拐弯形成之前怒江在垭口处是贯通直流的,怒江大致保持北西-南东流向直接穿过垭口,并在垭口东侧形成阶地。

为研究河流改道的原因,对阶地周边地质环境进行了调查,并在阶地西侧发现一处特大型滑坡,其长约479 m,宽约985 m,面积约23×104m2,初步估计滑坡堆积体积在1 000×104m3以上,垭口村正位于该滑坡堆积体之上,如图5(a)所示。对于该滑坡的形成时间,由于在本次调查中无具体滑坡测年数据,因此可以根据其地貌形态、滑坡粗颗粒风化程度以及与其他地貌的相互叠置关系对滑坡形成时间进行综合判定。从地貌上来看,该滑坡位于怒江河谷宽谷段,滑坡后缘呈圈椅状,两侧缘明显,滑体植被发育,可见乔木,滑坡体由于后期各种物理化学风化侵蚀以及人为改造作用,滑坡台阶宽大且较为平缓,堆积体上大多已开辟农田,且多房屋建筑;沿公路在堆积体上部可见滑坡断面出露,如图5(b)所示,主要为碎石土,大颗粒堆积物质风化强烈,综上可以推断该滑坡为古滑坡;同时,由于滑坡堆积体前缘堆覆于T7阶地沉积物之上,如图6所示,说明滑坡的形成时间晚于T7阶地。

图3 砾石扁平面倾向玫瑰花图Fig.3 Rose diagram of tendency of the flat surface

图4 垭口阶地与滑坡平面位置图Fig.4 Location of Yakou terraces and the landslide

图5 滑坡地貌图Fig.5 Geomorphology of the landslide

图6 滑坡与阶地地貌关系图Fig.6 Geomorphologic relationship of the landslide and Yakou terraces

因此,从古滑坡位于古河道入口临近现今河谷的位置推断得出:在垭口大拐弯形成以前,怒江曾直接从垭口村处通过,并在垭口东侧形成河流阶地,怒江古河道即为现今垭口村;在中更新世晚期或更近的时间内,垭口处发生大规模滑坡,大量滑坡堆积体涌入怒江致使古河道发生堰塞,河流向东改道,加之后期构造抬升作用的影响,逐渐形成现在的大拐弯地貌。另一方面,随着时间的推移,垭口滑坡受后期剥蚀作用,滑体前缘不断降低,形成现今垭口。

4.2 阶地与构造运动

阶地作为河流要素的最主要组成部分之一,其揭示了大量构造运动、气候变化以及河流演化等相关重要信息,具有十分重要的地质研究意义[30]。自新近纪以来,随着印度板块与欧亚板块的持续碰撞,青藏高原地壳不断隆升,垂直方向厚度不断增大,以高黎贡山、碧罗雪山等为代表的滇西地区也随之发生强烈的线带式隆起。总体上来看,滇西地区构造隆升速率在时间上有由远到近逐渐增强的趋势,主要表现为在全新世以前,滇西地区隆升速率为0.3~1.7 mm/a;到全新世,隆升速率达2 mm/a以上。与喜马拉雅山以及青藏高原等典型地区相比,滇西地区的构造隆升速率较小,但其隆升时间大致相同[31-32]。

隆升速率作为滇西地区隆升研究的重要问题之一,对其进行计算时,可用河流的下切速率近似代替滇西地区的隆升速率。虽然河流下切速率并不能精确反映地面抬升速率,但其大小受到地面抬升快慢的影响,所以能够反映地面总的变化趋势,甚至能反映地面的抬升速率[33-34]。河流阶地作为河流下切的直接产物,利用河流阶地的抬升幅度来估算地貌隆升速率是最佳选择。

从测年结果来看,垭口村T7阶地和T8阶地形成于中更新世中晚期,说明在中更新世中晚期,整个滇西地区至少经历了两次强烈的间歇性构造抬升运动,与青藏高原相比,相同期次的构造运动事件在青藏高原隆起的相关研究中所占篇幅略少,但在其周缘的祁连山、昆仑山等典型地区均有详细研究记录,如昆仑山鸭子泉河T1阶地(387 ka)[30]、祁连山沙沟河T3阶地(250 ka)[26]。同时,通过阶地的抬升幅度以及形成时间对河流下切速率进行计算,得出河流下切速率约为0.8 mm/a,即中更新世中晚期滇西怒江泸水区段构造隆升的平均速率约为0.8 mm/a,该结果与前人研究相比较为吻合,同时也验证了本文测年结果的精确性。

5 结论

通过对怒江州泸水市垭口村高阶地的发育特征、年龄以及形成原因等方面进行综合分析,并对垭口怒江大拐弯的形成演化进行了初步探讨,得到以下主要结论。

(1)怒江泸水垭口村发育T7、T8两级高阶地,类型均为基座阶地。其中T7阶地拔河高度约为260 m,T8阶地拔河高度约为310 m;在这两级阶地中均可见明显的卵砾石层堆积,其磨圆好,成分复杂,风化程度高,且均为黏土充填。

(2)根据宇生核素10Be测年结果分析,T7阶地年龄约为247.167 ka,T8阶地年龄约为310.803 ka,初步判断这两级阶地的形成时代为中更新世中晚期,为怒江中更新世存在河流作用提供了直接证据。

(3)T7、T8阶地的形成受构造运动作用控制明显,是中更新世中晚期滇西地区强烈隆起抬升的新构造运动背景下河流下切、堆积作用的产物,阶地所记录的滇西怒江泸水区段中更新世中晚期平均隆升速率约为0.8 mm/a。

(4)阶地砾石特征所指示的古河道流向为北西-南东方向,推测怒江曾直接从垭口村处通过,后因垭口处发生巨型滑坡,滑坡堆积体堰塞古河道致使怒江向东改道,逐渐形成现今垭口怒江大拐弯地貌,同时也说明了大规模滑坡是导致怒江深切曲流的因素之一。