桑奇遗迹:阿育王时代的印度佛塔(七)

2021-04-30英国约翰休伯特马歇尔马兆民武志鹏

(英国)约翰·休伯特·马歇尔 著,马兆民 译,武志鹏 校

(1.英国社会科学院伦敦;2.敦煌研究院 甘肃省 敦煌市 73200;3.中国图书进出口集团公司 北京 100020)

第十五章 塔门处雕刻的阐述

大塔塔门——即成功建立在1号舍利塔四个入口处的拱桥——上面布满大量雕刻,与裸露残旧的栏杆形成鲜明的对比。再加上位于3号舍利塔南部的小规模雕刻,我们再次看到了一个在印度独一无二的“雕刻群”,为我们继续进行图像学研究奠定了坚实的基础。也让我们一次就能观察清楚,在装饰这些塔门的众多浮雕中,艺术家们比以往任何时候都更专注于展示佛陀的生平,而不是描绘佛陀本身。我们知道中印度流派一直在这一难题上挣扎,却从未真正克服它。这需要一场彻底的“变革(coup d’état)”,现在已知的历史事实清楚的给予了我们理由,去思考这个只在印度西北发生,并明显受到了外国影响的结果。我们认为这场艺术革命发生在布色羯逻伐底(Pushkalāvatī),而其他人则倾向于发生在马图拉,关于这一问题现在仍然存在争议。而有一点可以确定,即桑奇塔门的雕刻家们与那些巴尔胡特或者菩提伽耶栏杆的雕刻家们一样都从未尝试过变革。确信地是,他们很清楚,捐赠者们强烈要求,希望他们取材释迦牟尼的生平(或者说生活)场景来装饰佛教遗迹。此外,宗教建筑在规模和数量上都有了长足的发展,因此也产生了一个新问题,先辈们除了为朝圣者提供纪念物以外,不会被要求做其他的事,而他们却充分认识到,从前辈们那里继承下来的那些迄今为止完全符合目的的老方法,已不再满足新一代的要求。然而,长久以来的习惯,加上他们面对神圣雕塑而本能表现出来的卑屈状态,总是阻止他们大胆地打破传统用法,以非象征性的方式展示佛陀。

从这个确定无疑的事实来看,他们的作品似乎是两种对立倾向之间的妥协:一方面,要顺从日益增长的大众宗教敬拜需要;另一方面,又迷信崇拜当时盛行的艺术方法。热忱的男女信徒不断呼吁,要越来越多,愈加明确地展示关于圣尊的奇迹。如果不是“先例”这一不可逾越的障碍阻止他们充分满足这种虔诚的愿望,工匠们无疑不会要求更好的东西。在这两个敌对势力的对抗中,没有一方是处于优势的,佛教艺术自然而然地一直按照我们在前面的章回中已经看到的中间方向发展。我们见证了2号舍利塔栏杆上的雕刻所显露出来的缓慢转变和逐渐丰富的主题。跟以前一样,伟大奇迹的描绘仍然在新的越发精确和典型的细节下越来越复杂的发展;其他一些不那么重要的奇迹,也沿同样的发展路线,很快在他们中间展露;最后,为了成功地处理所有嵌板的装饰,雕刻家们要么在圣尊的前世生活中,要么在他涅槃的地点,要么在现下流行的教义中,寻找一些题材,让他们能够更自在、更自由地摆脱过去的束缚。相反地,所有旧式的装饰图案,包括花卉和动物,一开始就没有特殊的使用目的,现在变得越来越不重要了。在这一发展的末期,中印度的佛教艺术已经创造了新颖多样的储备,非常好的填补了那个时期的需要。但是在遗迹中我们没有发现任何重要创新的痕迹。

这一艺术流派发生的转变,决定了本章及之后几个章节的划分。一方面,我们会像以前一样,对所有代表性主题进行全面地整理。此次列举会涉及到全部的五个大塔塔门,对它们不加区别。但是,我们会给每个主题编以序号,这些序号之后会帮助我们很容易地在每个大门的示意图中,找到相关主题的位置。另一方面,这些塔门并不完全属于同一时代,而且它们的顺序已经确定,因此出于兴趣可能会单独研究它们各自的装饰;在此之后,我们就只用总结一下这两次考察所收集的有关图像或年代的资料了。然而,所有这些都可以做得相当简短:因为,除了我们要详细了解附着在大多数嵌板上有关细节的特殊描写外,大塔塔门上的浮雕已经成为众多研究的主题,而且研究结果已经被约翰马歇尔先生总结在他所著的《桑奇指南》一书中。

乍一看这些浮雕,会给人一种既混乱又丰富的印象,而我们首先要做的就是理清装饰整体的秩序。佛教造像中,题材的多样性往往比真实性更明显,仔细审视就会发现,这些形形色色的浮雕,其主要类别最多不超过五六个。首先,我们的目光会被四大奇迹吸引——2号舍利塔的栏杆上已经为我们准备好了这些奇迹。在桑奇,第一次在基本的四大奇迹中,穿插进了著名的有关释迦牟尼青年时期和授经生涯的十个次要奇迹。有五个以上是对佛本生(前世)非常精细的描绘,这标志着一个新的起点,至少在当地是这样的。但是在这组故事中最有趣、最具原创性的是引入了圣尊涅槃之后的场景,因此,它不是出自佛陀的自传,而是借用宗教史。此外,我们还将讨论一些宗教图片,其中一些(仍然象征性地)展示了六个先祖和释迦牟尼将来的继承者,还有一些传达的是关于极乐世界的信仰(但是,顺便说一下,并不关乎死亡)。至于装饰的主题、植物、动物或人物形象,这些我们在前一章中草拟了很长的单子,这些是雕刻2号舍利塔栏杆的工匠们惯用的图案,我们已经说过这些图案在大塔塔门上的作用越来越小;更重要的是,除了对称且重复出现外,我们确实没有感觉到它们有任何的观赏价值。因此,我们必须暂缓对它们的研究,因为要对其他具有明确宗教意义的雕刻进行详细地研究,其数量和重要性要大得多。

一、四大奇迹

首先是关于四大奇迹的讲述。按照顺序,我们应该把在第十四章末尾放弃的那些表述逐一进行讲述;但是我们首先必须肯定它们在五个塔门装饰中的主导作用。这一事实已经触动了J.Fergusson弗格森,他统计得出所谓的“树木崇拜”出现了76次,转轮崇拜出现了10次,舍利塔崇拜出现了38次。尽管在过去的半个多世纪中,他的解释已经被取代,但他的数据仍然站得住脚。虽然,我们的特殊眼光需要我们从总体上减去不少于37棵树和10处舍利塔,这些与其他的一样,代表的是真正之觉悟(Sambodhi)和涅槃Parinirvāna(涅槃译为“圆寂”,圆是圆满一切智德,寂是寂灭一切惑业。又译作“灭度”,灭是灭除见思、尘沙和无明三种惑,度是度脱分段和变易两种生死。),但是不代表释迦牟尼。这将有助于纠正一眼看上去,相比于第三大奇迹,第二和第四大奇迹之间数据不平衡的情况;这还不是全部;在用来追忆佛陀的树中,首先,最好清除那些不适合宣传启蒙的菩提树;其次,在菩提树(好比Pls.18 b和40 ,3)中,有些没有指定启蒙的确切时间;最后,我们永生最后一个信仰者的墓葬,至少有两次(Pls.11,2和46,3)与拘尸那罗的墓葬明显不同。在做完这些所有推论之后,我们通过增加第一个奇迹左边栏的内容,得出了下面的表格:

1迦毗罗卫的奇迹(Jāti的莲花)2 Uruvilvā优 楼频螺的奇迹(Sambodhi无上正等正觉的菩提树)3 MŕIgadāva的奇迹(dharmacakra法轮-pravartana宝箧印陀罗尼经的车轮)4 Kuśinagara拘尸那罗的奇迹(Parinirvāna的古墓)1号舍利塔南通道3 2(共16) 1 1(共5)1号舍利塔北通道5 3(共19) 2 4(共8)1号舍利塔东通道4 2(共17) 1 3(共9)1号舍利塔西通道1 4(共16)* 2 5(共10)3号舍利塔小通道2 2(共8)* 4 2(共5)*15 13(共76) 10 15(共37)*

总体上来说,到目前为止,释迦牟尼的四大奇迹仍然是最常见的主题;因为在他们之后,最受欢迎的奇迹也只在五个通道处最多出现过两次。而四大奇迹无一例外的在每个大塔塔门中以不同样式描绘在一起。这些事实,很容易从嵌板中得到证实,不会被忽略。更重要的是,在展现这么多图片时,遗迹中四大奇迹的主题仅仅反应出了其社会重要性,而这也已经在文献中得到了证明。因此,我们同时看到同一宗教现象的两个方面,一方面是艺术性,另一面是社会性,他们之间达成的一致,成功说明我们不必担心它在原始佛教崇拜或艺术上的夸张作用。

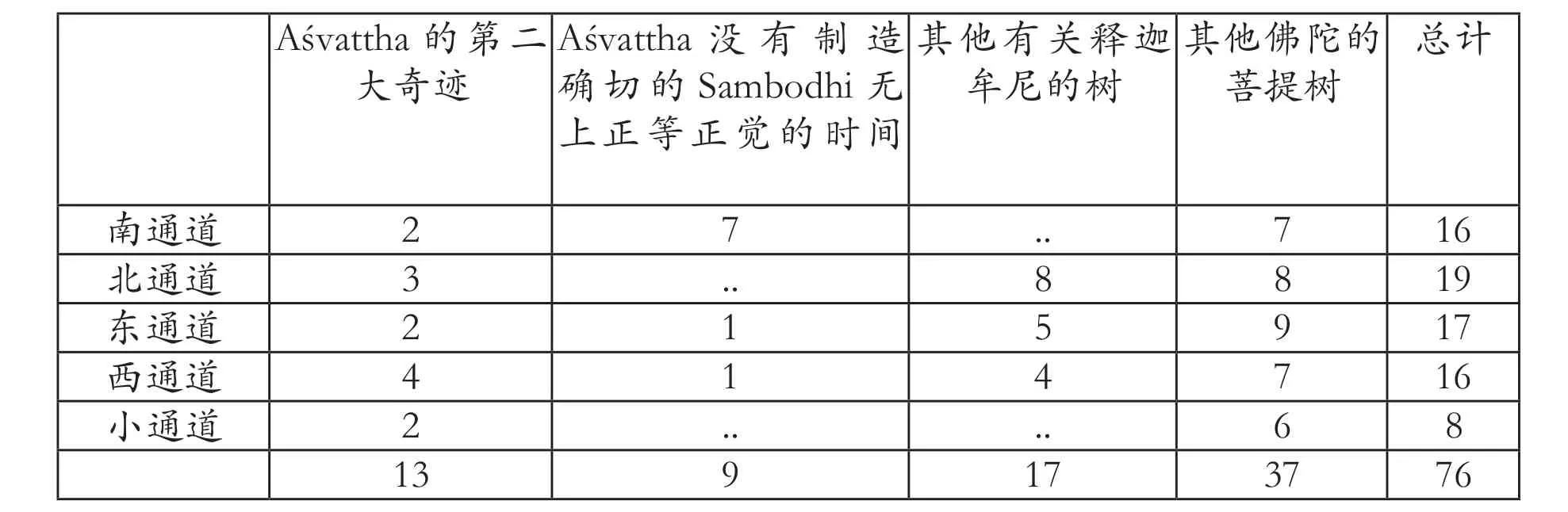

Aśvattha的第二大奇迹Aśvattha没 有 制 造确切的Sambodhi无上正等正觉的时间 其他有关释迦牟尼的树其他佛陀的菩提树总计南通道 2 7 .. 7 16北通道 3 .. 8 8 19东通道 2 1 5 9 17西通道 4 1 4 7 16小通道 2 .. .. 6 8 13 9 17 37 76

对舍利塔的描述结果如下 :

第四大奇迹上的舍利塔释迦牟尼的其他舍利塔其余佛教的舍利塔非佛教的舍利塔总计南通道 1 1 3 .. 5北通道 4 .. 4 .. 8东通道 3 1 4 1 9西通道 3 .. 5 .. 8小通道 2 .. 3 .. 5 13 2 19 1 35

此处,就“树凌空宝座”这个符号的意义而言,是我们在五个通道处看到的每一个的精确描述:

对我们的统计数据感兴趣的人会注意到:首先,像弗格森(J.Fergusson)一样,我们觉得没有必要考虑雕刻在楣梁之间用来装饰的符号(“树”或“车轮”),它们只有一部分保留在了北部和东部的通道处;第二,西通道的两个涅槃,被雕刻在柱子的背面,没有出现在嵌板中;第三,我们用星号标记的数字,与Fergusson弗格森统计的不一致,相差一两个。至于西通道(有16棵树而不是15棵)我们很难去解释这个差异;而小通道(有8棵树而不是9棵,5个舍利塔而不是6个),可能是因为它们同时都丢失了嵌板。这些丢失的嵌板被莱特纳收藏在柏林的民族博物馆中。

1.我们必须注意对于不同种姓人物的刻画(或者至少是我们确认的组成)已经被认为优于其他迦毗罗卫的奇迹。入胎和大出离(6a和6b)的场景显然被抛弃了,取而代之的是一个添加了基本元素的新生场景,为后期艺术流派刻画四大奇迹提供了首个典型模板。我们已经指出(第184-185页),本该刻画在通道处的不同种姓人物形象,却意料之外地出现在2号舍利塔古栏杆的浮雕上(假设古代的雕刻家们愿意遵从我们分年代对艺术表现形式的狂热,就像对生活充满热情一样)。但是就像一些树可以同时发芽和开花一样,遗迹通常可以同时展现同一主题的原始形式和成熟形式。实际上,在大塔塔门,虽然简单的圆浮雕装饰并不缺少(参见23b和50b),有人可能会说耶稣诞生的雕刻开始于我们之前区别出的六个阶段中的第三个阶段,几乎没有超出这六个阶段之中。“花瓶中的一束莲”这种最古老的样式是在南通道被发现的;也正是这种样式,填补了一些画面间隙,比如摩耶独自坐在莲华座中间,身旁并无她的坐骑大象这一画面;但同时,它向我们展示了一个和西通道(Pl.56)几乎一样的模型。让我们重申一下:在摩耶最后一个笔直的姿势上,两头龙大象似乎在向她洒水,但实际上是在沐浴她的后代,还有一把大伞庇护着整个场景,很多精确的细节都与经文高度一致;但是为了最后一次接触(在没有任何反证之前,这仍然属于犍陀罗流派的贡献),圣婴从母亲右臀部出生的画面必须要展示出来。

2.对悟道成佛Sambodhi(梵语samyaksam!bodhi,巴利语samma^-sambodhi。意指真正之觉悟。又作正解、等觉、等正觉、正等正觉、正等觉、正尽觉。)的刻画,随着时间的推移,以单独的形式呈现出来。的确,我们已经不能在铭刻的钱币和古老的立柱(p 189)上找到最原始的样式,即栏杆上刻满了神树:为了让我们看到“金刚座”,这一原始样式最终被弃用。然而,在一棵“圣无花果树”下放一个长石凳这样一个简单的画面,一直被视为展示释迦摩尼顿悟的最佳方式。因此,它至少在每一个通道的正面出现。但我们必须假设,在优楼频螺奇迹中的树(或者我们可以说在菩提伽耶的树)最早就被认为与皇家有关(阿育王初访)。这就可以解释为什么很快就有了这样一种风俗,不论对错,这种奇特的建筑风格是君王的虔诚,或至少是与君王同一时代的信众所赋予的。在桑奇和巴尔胡特的证据太重要了,不容我们置疑,比如这种高环状画廊建筑,之后被现存的栏杆和庙宇所代替。然而,我们必须做以补充,这样的表现风格似乎一经运用就被抛弃了,南通道(Pl.19 c ,d)右侧柱所刻画的一系列情节,见证了未来更有趣的图像发展。最终,这个组成自然把经典的部分保存在了西通道(Pls.61和65 b);我们知道后来的学派们都认为圣尊顿悟与之前发生的事件相吻合,即他战胜了魔王的军队。没有人会对Pl.61, 3上的发现感到惊讶,早在两个世纪以前,菩提树就有了我们刚才提到了石造围墙——实际上是一种没有屋顶的寺庙。我们欧洲的“早期艺术家”在他们的宗教画中,已经让我们对那些不合时宜,甚至极不可能的事物习以为常。

3.暂时抛开这些代表佛陀“顿悟”的众多树木,或佛陀生命中的其他事件,我们继续讨论第三大奇迹,即在贝拿勒斯北部的鹿苑第一次运转“法轮”的奇迹。正如我们已经看到的,遗迹中数量相对少的“转轮”,象征着我们自己佛陀的说教,桑奇大塔塔门上的这一图案代表着佛陀“第一次布道”。正如在2号舍利塔的栏杆上,法轮有时置于王座之上,有时置于柱子上,前者更适合用来装饰嵌板(参见Pl.26等,曾装饰了整个门楣),后者更适合用来装饰立柱;但是不管何种情况,它的意义是相同的。刻画第三大奇迹时,常常会强调驯鹿的形象;但必须承认的是,刻画出来的向转轮致以虔诚敬意的普通信众形象,与我们在经文中读到的细节并不相符。在他们看来,就像在犍陀罗一样,人们可以期盼Pañcavargiyas pañcavargĩyas(首个五位僧侣组合)。但据我们所知,巴尔胡特和桑奇老一派的艺术家们,除了展示佛陀本身之外,从来不会刻画比丘的形象;这两个事实都是有紧密联系的。Pl.18b的宝座上有三个重复的符号,很有可能指的是佛教的“三宝”:但是对僧伽或团体的刻画,像圣尊和戒律一样,始终保持着最纯粹的寓意。

4.2号舍利塔栏杆上的众多佛塔图样代表了释迦摩尼的第四大奇迹,也代表了六位先辈的涅槃,但这些佛塔的建筑形态没有显著进步,只不过现在他们都有刻画的还不错的塔尖。大多数只有一个基础的栏杆。然而在南通道和东通道的楣梁上(Pls.11和15;Pl. 46),其中有五个舍利塔(像最近修复好的1号舍利塔一样)已经有第二个栏杆与平台接壤。塔尖上还立着城齿,上面还有一个或多个伞。圆顶上还装饰着波浪形的花环,挂在一些嵌入石雕的短桩上。这些略微弯曲的挂钩最初可能是由象牙制成的,因此保留了梵语中龙牙(Naga-danta)这一名字,即“象牙”。最后,刻画在北通道侧柱上的舍利塔(Pl. 36 c ,1),是唯一一个呈现出生动外观的佛塔,它有三个栏杆,靠近塔门的双门梁;它附近狂热的崇拜者们毫无疑问是拘尸那罗城的末罗人,他们正在礼佛。但是与此结论相差悬殊的解释是,末罗人分得佛陀的舍利在城镇巡礼的场景;我们不应提出这样的假设,因为舍利塔和圣树一样,用来象征释迦摩尼和其他佛陀。最后一种表现形式出现的非常频繁,而且它们具有一致性,所以我们必须在讲完四大奇迹之后来说一说它们,从图像学的观点来看,它们的联系非常紧密。

5. 众所周知,过去佛和未来佛的生活,在佛教徒看来,都是沿着同样的路线发展,经历着同样的事件。因此,他们每个人都必须有一颗树,象征着他们在树下悟道成佛。在涅槃之后,一个或多个坟墓在舍利子上面升起。因此,如果这两个象征,树和舍利塔,能够代表我们这一时期的佛陀,他们同样也能代表早期和未来的佛陀。实际上,树比舍利塔更具有代表性,因为它可以用不同的树种来表现不同的形式,而墓葬遗迹很难做出这样的区别。然而,他们都会各司其职。重要的是,古代雕刻家们为了追求合适的雕刻主题,会像刻画过去佛那样来刻画佛陀的传奇事迹。同时,这也解释了塔门上出现了数量惊人的树和冢的形象。

幸运地是对于肖像研究,诗歌的那种浪漫无法被雕刻家们展现在艺术中。因此古代的艺术家把自己限制在这一范围内来展现,包括释迦牟尼本身和过去七佛。这样特殊的固定和限制对我们起到了一个明确的鉴别作用。在北通道和东通道有两个场景,我们发现代表七佛的七棵树并排在同一楣梁上;但是多数情况下,为了多样性,树和冢交替出现。另一方面,当楣梁展示的符号少于七个的时候——比如小通道所示——我们必须暂时用在最临近处找到的符号来形成规定的数量。现在,每一个舍利塔所指代的佛陀,只能从它们的排列位置来推测。但是就圣树而言,我们可以借助巴尔胡特的经文和铭文,得出更精确的结果。事实上,每一个过去七佛以及弥勒佛本身都对应一个特殊的菩提树种,严格按照以下所列一一对应:

1毗婆尸佛(Vipasyin) 波罗利树(Pātali)2尸弃佛(Sikhin) 分陀利树(pundarika)3毗舍浮佛(Visvbahn) 婆罗树(sala)4拘留孙佛(Krakucchanda) 尸利沙树(Śirĩsa)5 拘那含牟尼佛(Kanakamuni) 优头跋罗树(Udumbara)6迦叶佛(Kasyapa) 尼拘律树(Ngagrodda)7释迦摩尼佛(Sakyamuni) 卑波罗树(pippala)8弥勒佛 (Maitreya) 龙华树(Nāgapushpa)

无需进一步区分,也毫无置疑,这一组中的每一个都被称之为“人佛”。在犍陀罗流派中,八佛都是并排出现;在那里,他们都被雕刻成人形,而过去七佛一模一样。正如我们在其他地方所说,这似乎有点矛盾,但巴尔胡特和桑奇的雕刻家们,确实用最基本的方法对佛陀进行了更细致的刻画,从这一点上来说,我们可以很容易地为每一个佛陀赋予一个特定的名字。

二、迦毗罗卫的循环

雕刻家们总是以半抽象半图像的方式来表示佛陀最后的生活场景。对桑奇来说,这个场景是全新的,而这个场景标志着2号舍利塔的装饰有了相当大的进步;但是在2号舍利塔的栏杆以及1号舍利塔的塔门上并没有出现此种表现形式,却出现在巴尔胡特和菩提迦耶的栏杆上。在一些情况下——我们发现一个突出的例子与舍卫城的祇园精舍有关——我们的艺术家只提那些众所周知、不宜详尽叙述的事件;任何情况下,他们都不会为所雕刻的作品赋予解释性的标题。他们在巴尔胡特的同事们独占这些纪念性的雕刻,用此来辨认这些雕刻是出自这一时代的雕刻家之手,同时保存了所有佛教图像不可动摇的基础。因此,很难不去相信他们同样掌握着主动权,而且我们会发现他们所好奇的实际上就是创造力。相反地,在建造大塔塔门的那个时期,似乎已经可以对主题的发明和创作作以解释;甚至,如果巴尔胡特三分之二的栏杆没有失去的话,我们也不会在桑奇发现第一个梗概略图。通道处雕刻的所有事件,让我们认为,作品的完成者不仅仅利用一种方法,甚至利用了一些具有普遍特征的结构,按照它们所处的空间,有时沿用,有时删减。

通过在侧柱中发现的成群浮雕来看,我们可以进一步确定这一想法。可以确定的是,排列在一起的场景并不都是按时间顺序的,这与犍陀罗带状体所展示的传记顺序相差甚远,甚至比我们看到的婆罗浮屠更早。桑奇的通道处主要是地形上的联系,这些联系连接了大量事件,通常是与同一地点或者国家有关。事实上,大塔塔门的装饰者在“循环”中精心构思和创作;因此,这是一种便于我们处理这些作品时的分类方式。我们从遗迹中偶然发现的这个方法,似乎揭露了一个事实,也就是桑奇所有的场景都是在四大原始朝圣地中的一两个地方上演的,即迦毗罗卫,菩提伽耶,贝拿勒斯,拘尸那罗——或者在四个次要的地点之一,即,(王舍城)舍卫国,(毗舍离国),僧伽施国),而这四个地方慢慢地不再作为佛教朝拜者敬拜的地方。这样的结果会使那些忽略艺术与生活之间联系的人感到惊讶。

从一开始,迦毗罗卫的循环自然地把诞生与其他两个相匹敌的主题,即入胎和大出离联系在一起。除此之外,我们还将发现了另外两个与这些相联系的事件:“第一次冥想”讲述了未来释迦牟尼对于宗教神职的觉醒,四个著名的“出游”,是指通过碰到老人、病人、死人和僧人,向佛陀揭露了人类的三大痛苦和唯一的解脱方式。最终,将他童年与青年时期的场景,以及庆祝佛陀第一次回乡的场景统一起来,但是以悲伤的气氛烘托这一主题,因为佛陀出家心意已决。这两个远距离的插曲我们应该把它们放在Nos.6和7。6a. 入胎(Garbha-avakrānti)与巴尔胡特所展示的完全一样,此处菩萨以大象的形象从天而降(译者注:佛经中记载菩萨原为乘象入胎,此处仅出现大象),进入沉睡母亲的子宫,当时她恰恰以左臀相对,而非右臀。但是主题总的看来是仅占据着大嵌板左上角,正如我们说的那样仅是一个附带的价值。很明显,它为人所熟悉,并不像在巴尔胡特那样需要标注,现在它可以直接告诉人们这一原始场景是迦毗罗卫。

6b.接下去的事件非常相似。“第一次冥想”这一场景仅由一棵树来展示,由于装饰的原因,在眉梁的最中间,整棵树被“大出离”占据。“耕作”的场景本应该与在菩提伽耶中一样,之后在犍陀罗已经被证实缺少这一主题;也不像我们看到的被年轻王子阻止的五个圣人的战斗;因此,我们必须承认,这样的展示保存的相当微不足道。然而树的种类很明显就是阎浮树,短距离来看是从迦毗罗卫中分离出来的,栏杆强调了它神圣的特征,华盖掩饰了它,一如既往地显示出菩萨无形的存在,所有这些结合起来,使这一假设极有可能成立。从它极其自然的独创性看,毕竟,艺术家也许是已经把统治宗教天命中的开始和结局结合在同一画面中。

这两个情景在经文中都有所记载,但古遗迹总是忽略插入“四个出游”这一场景。北塔门的浮雕,让我们有理由思考,它并不是完全不存在于雕刻家的脑海中。来自于小镇大门的“背景”侧柱中与迦毗罗卫描述的一样,实际上我们看到的战车主人的位置上是空的;它仅仅由举着华盖的仆人占据,代表菩萨无形的存在。这个战车是为了展示四个出游,我们马上就会发现,它前面是“大出离”场景中无人所骑的马;一下就能看出后者作为忠实的马由同样忠实的马夫,像往常一样带着水壶,伴其左右。因此,我们应该像最近在No.6 b和7a中看到的一样,将两个主题混合在一起,这两个主题的结合有助于相互解释。在看马的时候,人们怎么会猜到,在它后面的战车也是属于悉达多王子的?如果不是四次出游,王子怎么会乘着马车,在其父亲和宫廷妇女,以及街上臣民的顾盼下,下定决心要大出离?读懂这个谜团需要虔诚之心,因为既要读懂传统经书,又要了解工匠的特殊习惯。当我们处理同一建筑的周围环境时,北通道处的浮雕进一步验证了我们很久以前就冒险提出的假设,当时我们还很少细观东通道;也许我们必须在此做一个简短的解释,重复绘制出的四匹Abhinishkramaa马以及Pl. 40 , 2的位置,提醒我们“四个出游”的长度覆盖了整个过梁的长度。

关于佛陀隐退前最后一次在尘世间(或者说最后一次讲经说法),我们至少有两种确定的阐述。一个仍然过于简化,而另一个却是经过精心制作的;但是两者的马都是没有人骑着的。首先,除了2号舍利塔栏杆的构造,还展示了城镇的大门和两个祈祷的神灵,而Chandaka车匿,正如在Pl.35 aⅠ的一样,位于马前而不是追随在马后。因为他要把水壶拿在自己手上,所以华盖和拂尘只能不可思议的悬浮在上空。在东通道处,大提婆的中间展现的是在悉达多夜间逃跑的场景,在这两个场景中(还有马的四个蹄子)很容易就可以发现有手在托着这些东西;但是,从前面来推断,这个人仍然是携带水壶的Chandaka车匿。我们看到佛陀的坐骑四次从右边通过。第一次,它仍然只是在通往迦毗罗卫的半路上,一幅详细的图片(从墙和护城河后的外围所绘的俯瞰图)占据了门楣的左侧。最后一次,它已经停止了步伐和马夫一起启程离开了主人,在伞盖和拂尘的影子下出现了一对脚印。在下面,两个不可分割的人物形象和野兽面色沮丧的返回到城镇。Chandaka车匿身上带着年轻王子永远丢弃的皇室服饰,很明显,后面跟着净饭王派来追寻儿子的使者。石雕上这个故事明确的细节足以鉴别他们各自的身份。实际上,从左向右读这个嵌板,王子逾城的夜晚已经被白天所替代,这就像妨碍了雕刻家自身一样,也给我们带误解。最后,对于过梁中间的树,我们已经解释了它的象征意义。

7a.我们还没有详解释迦牟尼的故乡。虽然他放弃了王位和继承人的身份,但每个人都知道,大约7年后,他“悟道成佛”;我们在东通道右侧柱又一次看到了这个场景。无论刻画哪个城市,我们的艺术家只有一种设计,就像经文中描述的陈词滥调一样千篇一律。除了附着在这个场景左边角落上的lakshaņa外,没有其他的任何迹象表明这是迦毗罗卫;但是我们可以确认这就是迦毗罗卫,因为大家都知道“入胎”时所在的城市。更重要的是,我们很快就会明白,现在确认的这个城市位置非常重要;因为其他身份的证明都来自于此。这个城市就是迦毗罗卫,因此那些把头靠在凉亭栏杆上好奇的市民是Śākyas;国王驾着战车,威风凛凛地出来,前面是乐队,后面跟着一长串步兵、骑兵和骑行的大象,这位国王不是别人,正是佛陀的父亲净饭王。因此狭长的石板悬浮在与树同高的空中,他和朝臣们,双手紧握,抬起头,正怀着满心崇敬而沉思着,那便是圣尊为他自己创造的意味着他第一次返回家乡的神奇魔石ratna-cańkrama或是“经行石”。更重要的是,他此举的目的不是你想象的那样,这不仅仅是为了让他的同胞们为这一奇迹所震撼而建立他新的威严——在他自己的国度,没有一个人是先知。我们确定,在礼节上这是一个棘手的问题,他必须向僧侣们展示他不喜欢,也禁止的部分:父亲仍然是国王,而儿子已经成为了佛陀,谁应该首先尊重对方?一个事例解决了这个困难,“第三次”净饭王在他的儿子面前降低了他自己的身份。

他并没有把自己局限在这种表示尊敬的场合;在同一画面的左下角,菩提树被栏杆所围,这给予了我们一个暗示。事实上,教规禁止新佛陀居住在以前的府邸,甚至是在这个城市也不行。所以他父亲特意给了他一个中意的公园作为落脚处,这个公园种着菩提树并且紧挨着首都大门。这样的馈赠只在北通道西面的柱子上Pl.50a,更清晰的展现出来。紧挨着我们已经观测过的浮雕(No.6 c)和我们将要处理的浮雕(No.7c)旁,场景7 a和7 b以节略的样式组合出现。实际上,我们看到空中的经行道和菩提树下的王座同时出现:佛陀应该已经从经行道上下来,坐在了王座上。这一次净饭王的随从人员,包括宫娥在内减少了更多。确实,辨认位于国王前面的两位女性,佛陀的母亲和妻子,即摩诃波阇波提和耶输陀罗,并不需要多大的想象力;但就目前而言,需要更加谨慎的去寻找证据。

7c.这并非全部;因为正如我们所说,主题是已经安排好的。实际上,桑奇的艺术家们并不会刻画那些常出现在犍陀罗、阿玛拉瓦蒂和阿旃陀的其他场景——比如,佛陀与他的前任妻子相会,对他的儿子罗睺罗,或他英俊的堂兄弟难陀等等的授教和授神职礼等。但是菩提树下的lakshaņa让他们用自己的方式去刻画圣尊在Nyagrodha-ārāma给他的家人和信徒讲道。一群虔诚的信徒围坐在菩提树下的空宝座旁,足以代表这一场景;这就是雕刻家们成功地为我们展示的成果,像在北通道和西通道一样。此外,我们在此可以注意到,皇室出游的列队盛况和布道场景的平静祥和,始终是他们偏爱的主题。

三、菩提伽耶的循环

第二个循环,不亚于前面所述之华丽,完全发生在毗邻的伽耶城上,与现在的Urel村庄很近(旧优楼频螺)。最重要的特征自然是著名的菩提树,它的枝条仍然在同一个地方,中间部分依然是我们已经讨论过的释迦摩尼之正觉成道。但是围绕着这个主要事件,一些(第8号)之前或(第9-11号)之后发生的奇迹事件出现在当地宗教景点指南中,并被财团利用以接待朝圣者。我们有机会指出,这些传奇事件中的典故是如何表现正觉的。

8a.尤其是在西通道的一个浮雕上,简单表现了正觉之树和一群不同寻常的人。我们的注意力成功地被吸引到第二个王座上(明显不同于金刚座),它位于整块板底部,离树木成荫的尼连禅河不远,在大塔塔门之外通往神圣的道场。从左到右,围绕着王座的是三个提婆,他们崇拜、怜悯和悲伤之态被清楚地刻画出来,这些都是当他们认为未来的佛陀因斋戒和消瘦即将死去时所表现出来的情感。旁观者的姿态和场景的本地化似乎明确地传达出了苦修这一冗长而著名的情节,神通游戏经以此来命名第十七章。

8b.我们期待,在那之后能看到对著名的八宝饭作一刻画,这是圣尊在获得无限知识之前的最后一次进食。但是实际上只有在北通道中间过梁的左边,我们可以准确无误的认出牧羊女苏耶妲,她低垂的右手上拿着大口水壶,左手高举着一个祭品托盘;即使那样,她到菩提道场的塔门入口也晚了一些,那时未来佛陀应该已经坐在菩提树下的王座上了;但是我们也不会为此而挑剔。她手拿大口水壶的形象再次出现在Pl.19d,4。她是由一个和她一模一样的侍者陪同,还是在她施舍之前和之后被描绘了两次?后者的假设是有据可循的,因为这一流派目前的做法是对称重复相同的图形,此外邻近的嵌板提供了一个无可争议的例子。因此如果看到她两次出现在我们所讨论的浮雕中,与“割草神”的双重形象并排而立,他们的祭品形成一对,显得相当和谐,我们也不会感到惊奇。至于那么多拿着大口水壶出现在正觉小画面中的妇女们,我们更倾向于认为他们是受“牧羊女苏耶妲供奉”影响的老样式,但可以说,她们的出现已经没有什么特殊意义了。

8c.不管怎么说,南通道的右侧柱已经为我们展示了非常完整的菩提循环。实际上,这个不幸的柱子在大塔塔门的塌陷中经历了很多,它保留下来的部分也不可能恢复原位;但是他们现在被保存在当地的博物馆里面,而且得到了重建(Pl.19)。虽然进行了草率地研读,但仍将带给我们一些有价值的确切事实。接下去的嵌板d 3 ,毋庸置疑在我们面前展示了两次割草者的形象,就像过去所有的佛陀一样,割草者向未来的佛陀展示需要撒在座位上的一束草;(观察者)右边,他正弯腰忙着拿镰刀;左边,他的手上拿着画眉草的枝条正要递给看不到的佛陀——毫无疑问,这是一个谦卑的献礼,像牧羊女苏耶妲的一样,但也考虑到传统的不可或缺性和它自身价值的特殊性;因为在印度,一个馈赠的价值是由受赠者的尊贵与否来衡量的。

8d.多亏了谦恭的农夫和农妇的祭品,释迦牟尼的座位已备好,他的力量也已恢复。但是在最终的胜利之前,他仍然需要抵挡住魔王的袭击——时而阴险,时而暴力。实际上,抵抗诱惑,便意味着攻击,以致这两种行为在信徒的脑海中不可分割的联系在一起,并在浮雕和经文中也混为一谈。正如西通道(Pl. 65 b,1)一样,在北通道(Pl. 29,2),教化精神——宗教艺术的咒语混杂在佛教中,并且像其它的宗教一样破坏佛教艺术——使魔王和他的子女们态度恭顺,似乎开始虔诚的顺从并接受失败,这并不奇怪,这样一个“虔诚的画面”让人们相信随后魔王会“皈依”。与此同时,他强大的恶魔军队一直在画面的一角出现,威胁魔王不要“皈依”。无论我们面对的是优雅的形象,还是畸形的怪物,我们都可以从经文中清楚地了解到,在危难时刻,无论是上帝还是民众,都无法帮助佛陀;因此,这两个静态画面都发生在菩提道场中,我们都知道,圣尊只能够与魔王及其跟随者搏斗。只有在Pl. 61, 3,在恶魔般的军队已经在右边被打的溃不成军了,我们才能看到众神在左边帮助引领胜利者。

9a.如上所述(P179),当我们在研究第二大奇迹简略的刻板形象时(在Pl.19 d,1和d,4上重复出现),我们可以看到这里对表现正觉的尝试更加生动,更富有活力。与之前难以形容的时刻相比较,经文对这个事件提供的相关信息也不少;同样地,一场充满神秘感的内心搏斗,已经被作家们转换成神话冲突,最终被雕刻家们以具体的方式表现出来。他们一致认为,像新加冕的国王七天不离加冕之地一样,佛陀成佛后要在菩提道场的邻近之地逗留五至七周,以“享受解脱的快乐”。第三个星期总体看来是专门用于经行的,在这个时段,有关宗教的一切幻想很快传递至我们的世界,甚至是延伸到无数其他世界;同时,朝圣者们被带到了圣树的北面,由东向西延伸的经行石或“经行小径”处,在那里,佛陀正在经行,这一小径已经被现代考古挖掘所发现。对于任何一个知道这个流派专业术语的人来说,毋庸置疑,这确实是描绘在夜叉之上的一个情节,现在已经破碎,像寻常的一样用于装饰侧柱(Pl.19 d, 5)底部。在这个狭长的石板上面有一个挥动的花环,前面站着一排祈祷的男女信徒们,代表的是菩提伽耶真正在行走,与在迦毗罗卫(No.7 a)神奇的行走方式一样来表达。柱子的承接正需要这样,它的迫切所需并不止于此。

9b.在这个问题上雕刻家们同样的达成了一致观点,至于另外的两个星期(只是顺序不同),一个星期是佛陀在巨蟒之王目真邻陀的陪伴中流逝,另一个星期是在一个牧羊人(后来成为天神)为了度日很早就种下的榕树下度过。这两个事件最终被结合在其他柱子表面的嵌板顶部(Pl.19 c, 1):一棵损坏的榕树遗迹下庇护着传统的王座,在王座的前面是婆竭罗龙王,张开他的五个蛇冠像风扇一样,坐于宫廷伎乐当中。除菩提树外,另一棵树的存在,使我们不至于把巨蟒之王和婆竭罗龙王混为一体,当佛陀在菩提树下成道时,婆竭罗龙王向其礼拜。更重要的是,如果我们在此处没有看到目真邻陀龙王所做的一切的话——即盘身保护佛陀,以抵挡暴风雨的袭击——只能怪桑奇的处理工艺贫乏。这种奇特的幻想要在很久以后才能在雕塑中得以实现。在这里,只要有这个迹象就够了;显然,这两个情节联系在一起就足以清楚地解释彼此,并以相同的方式复刻在西通道处(Pl.65 a,2);这一次,没有任何上下文的提示,我们只能从损毁的侧柱中判断。

9c.根据此面的(Pl.19,c)两个底端浮雕,我们继续讨论接下去一星期的事件。自从正觉以来,圣尊什么都没有吃,他第一次所吃的食物是由两个碰巧路过的商人帝梨富娑和跋梨迦提供的。他们从C,3嵌板的右下角而来,和车夫一起坐在华丽的牛车上,上面覆盖着席子做成的雨篷,这种样式在南印度被沿用了下来。一个仆人像往常一样拿着大口水壶走在前面;行人和马夫陪同着他们;一只狗跟着车。所绘之举只限于此。我们的艺术家甚至还没有刻画出神性,神本应提醒他们,有这样一个独特的机会可以赢得非凡成就。这两个商人此时出现在这个故事中就已经足够了;每个人都非常清楚他们此行的目的。

9d.此外,在他们作出值得赞扬之态前,必须满足一个先决条件。一条绝对法则告知我们,佛陀不能接受任何食物,只能接受放在他们乞钵中的食物;对于他们来说,作为僧侣必须遵守戒律。但是新佛陀还没有乞讨钵;因此,掌管罗盘四角的四神就各自跑去给他带来一个。尽管右侧受损,但这无疑是嵌在9b 和9c之间浮雕的意义。我们看到天宫四王中的三王(我们可以猜测第四王在残破部分)正在给看不见的圣尊递乞讨钵。当然,可以理解的是,为了不冒犯任何人,他接过了所有的四个钵,然后神奇般的把他们合为单独的一个。注意,按照经文来看,遮蔽王座的树不再是菩提无花果树,而是Rājāyatana阿阇耶多树和Tārāyana,这里似乎与牧羊人的榕树混淆了。

9e.在南通道右侧柱的八个浮雕中,我们已经验明了七个,所有七个都属于菩提循环;很难想象第八个会与此不同。但是我们如何去解释佛陀的宝座置于一座建筑物下面这一事实?在圣尊的一生中,有一段时间他没有栖身之所,过着无家可归的苦行僧生活。脑海中浮现的第一个假设是把这个建筑与邻近第二大奇迹非常相似的建筑作一对比,即的“火神庙”,我们之后会讨论到。但是,在那样的情况下,其他雕塑形象也可能会出现,而这里并没有明显的细节显示。因此我们不得不怀疑,这个“珠宝屋”究竟是不是由上帝奇迹般建造而成,在巴利文佛本生的简介中讲到佛陀在9,a所示的经行石上经行之后,第四星期在此休息。不幸地是,在古代的记载中并没有提及这个小屋,除了为南通道侧柱的损毁感到惋惜之外,我们无能为力;如果它完好无损的保存下来,毫无疑问会让人们了解有关正觉之后几周的传统。

9f.在这些被遗忘的场景中,有一个场景很可能是佛教信徒们非常重视的,因为它决定了寺庙的建造基础。我们所说的“劝请”指的是两大天神帝释天和梵天,以相同的方式向圣尊提出请求,他将同意向世人传述他悟出的真理。我们知道他们热情的恳求功克了圣主犹豫不决的心理。他们在Pls.49 c和64 a ,2上所表现的合掌姿势传递了这种真诚的热情——这一组合姿势重复出现。佛陀再次坐在了榕树下,就像在目真邻陀蛇王情节中和迦毗罗卫榕树下一样。这个事实告诉我们(我们需要指出吗?)在这种情况下,不要对此类嵌板上所示的树种单独来解释。毫无疑问lakshana限制了场景中可识别物的数量;但是地球上有多个地方生长着同一类树,我们必须同时考虑树旁人物的特性,就像Pl.19 c, 1所示的龙王;另一方面,要考虑他们所示之态。正是他们认真听讲的坐姿,使我们能够认出 7 c上所示是对释迦族的布道;在这里他们诚挚的步伐和恳求的姿态,似乎表达的是对神的传统“请求”。

10.在东通道的左侧柱,我们发现另外一组浮雕,它们的主题与早期的不同,之间相隔一段时间,但可以确定它们同样是优楼频螺循环的一部分。我们知道他在全知树下休息了几个星期之后,佛陀曾一度决定去宣扬他的教义,首先决定向后来居住在贝拿勒斯北部鹿苑的五个弟子布道讲法——他之前的圣尊已经去世。在雨季结束的时候,他完成了第一次布道的伟大奇迹,他再次踏上旅程,为赢得整个婆罗门隐居修道者(他们的圣主是迦叶三兄弟)的支持而重新回到了优楼频螺。剃度过的僧侣凭借一系列奇迹之力,成功克服了“束发者”身上的这些傲气,我们看到这其中重要的奇迹,对来桑奇的参观者具有启迪作用。

10a.此面嵌板(Pl.52 a, 1)的顶部给我们展示了优楼频螺这个充满奇迹的地方,让我们可以窥见两千年前直至今天最迷人的印度乡村生活。在喧闹的人群和动物图像之中,我们最终可以找到——在村庄大门之外的左侧,雕刻家在此雕造了一个意义非凡的大城镇——圣尊的王座,由伞盖遮蔽,两个礼拜者站在旁边。这些侍者的数量和态度让我们想起了著名的梵天和帝释天“劝请”;但是其中的风景和邻近的浮雕把我们带到了圣尊在第一次布道之后所经过的优楼频螺这个逗留之地,这是一场众神一直敬拜他的旅居之行。必须指出的是,为使这些逗留之地更加美好光彩,这些都发生在夜间:而我们的雕刻家从不为刻画细节感到困扰。

10c.底部的小嵌板,它设法将佛陀神奇之力中的两种或者三种表现形式组合起来,向我们展示隐修者的生活环境。依次来讲,一块块木条是否被隐修者的石斧劈开(右手边的场景);圣火是否在扇子之风下被点燃(中间的场景);他们的祭品是否需要与祭祀用的长柄勺分开(左手边的场景)。但是对于无生命的物体而言,这种善恶交替是无法解释的,也不足以使这些盲目者睁开眼睛。

10d.这一具有决定性意义的奇迹,其重要性体现在正面,是由当地河流尼连禅河,现被叫做Lilañj中的一个怪人引起的。这在印度很常见,在Pl.51b,a顶端也可以看到的,一场反季节的大雨来临且引起了洪水。担心圣尊,独自乘船前来接应,他看到佛陀在汹涌的洪水中为自己开辟了一条干涸之路;这一次他们深深地为此折服。当然,经行(cankrama)是由一个长方形的石头代表,与在Nos.7a和9a的一样。至于在嵌板右下角的榕树下刻画的王座,如果我们把它当做是圣主在一千个新门徒全体皈依后,立即对他们的布道讲法,就不会离题太远。我们知道圣主引导着他们来到了以前的摩揭陀王舍城首都,很可能就是我们在下面嵌板中看到的城镇。但是我们仍回到这一点(No.13 a);目前,关于优楼频螺我们还有很多东西要研究。

11.公元前三世纪中期,这个小城镇受到了最为轰动的来访:“这是过去的国王,频婆娑罗王或其他国王都未曾做过的事”,阿育王声势浩大,前来向这棵曾经庇佑佛陀悟道的树致敬。有这样一个由Divyāvadānad流传下来的传奇故事,旨在进一步美化这件事,讲的是最有嫉妒之心的女王几乎使这颗树枯萎,心碎的君王及时来到树前,用“一壶香水”浇灌,才得以让树像以前那样茂盛。当雕刻家在刻画四大奇迹中的第二个的时候,心中已经有了这些故事,这一点可以从菩提树周围的建筑上发现,因为这些建筑比正觉时期晚了两千年。实际上在东通道,与巴尔胡特的一样,神树周围只有像通常一样数量差不多的众神围绕;但是在南通道却不是如此。在那里我们看到一位皇室,由两位王妃搀扶,好像他将要昏倒在地。但是,如果中间的人物形象真的是一个国王,那么按照佛教传统,这个人一定是阿育王。因此他的蹒跚之态提醒我们,要么是当他被告知,他所钟爱的这棵树将要枯萎时所表现出的巨大悲伤之态——他说他没能好好保护它——要么就像朝圣者的另一个简易版中所说,是因为他看到这样一个如此神圣的地方所表达出来的一种情绪。毫无悬念,我们看到阿育王在邻近的浮雕中又一次出现在战车的左边,停在与侧柱同一高度的位置上:装备完好的侍从行走在护送队伍的最前面,我们也只能认出其中一位传说中身强力壮的侍从。所有的这些都验证了我们的假设;这两个场景与东通道过梁上的一个场景一模一样,让我们更加确信之前的假设。在(Pl.40, 3)右边,我们又看到国王被同一批随从陪同的场景。他由第一位王妃搀扶着,疲惫不堪地从大象背上下来;双双以虔诚的姿势走向被石头包围的菩提树——从那时起,这不再变得不合时宜。另一边,伴随音乐之声,人们正列队走向那棵树;最显著位置上的人物显然带着用来浇灌的水壶。由于没有一个解释性的榜题,我们看不出还有什么要求艺术家来刻画的细节。最后,我们要补充的是,这不是桑奇唯一一组可以用来解释阿育王譬喻经的浮雕,但对这组浮雕的鉴定是准确无误的。此外,请注意,这些特殊的“历史作品”似乎代表了只在我们脑海中存在的传奇场景;对于桑奇的雕刻家们来说,圣尊的传奇事件和阿育王的帝国之旅同样具有历史意义。

四、贝拿勒斯和拘尸那罗的循环

为什么迦毗罗卫和优楼频螺的循环如此全面,而只有一个场景与贝拿勒斯(印度东北部城市瓦腊纳西的旧称)有关,拘尸那罗只有两个场景来展现?有两种解释一度闪烁在我的脑海中,一种较为普遍,而另一种更加特殊。很早以前人们就发现,早期信徒们似乎对佛陀的童年和青年时代比较感兴趣,而没有对他的布道生涯有过多关注;事实上他人生的第一个阶段,正如我们所说,要比他的信徒生涯“浪漫”的多。第二,我们必须考虑桑奇雕刻家们不熟练的处理手法,以及最后两大奇迹的特殊之处。第一次布道的传奇基本上是在僧伽 (意为和众,即僧团)或者是群落的基础上,正如我们讨论过的,中印度时期的老派雕刻家们从来没有刻画过僧侣形象。更进一步说,它只能用一个转轮来象征,就像只用冢来表达最后的死亡;无论是转轮还是舍利塔,都不允许像树那样有各式各样的图案。因此对宝箧印陀罗尼经法轮和涅槃的直接表达,足以确定这两个标志所传达的意义。

尽管如此,围绕圣主的末日,出现了戏剧性的三幕,或者更确切地说,是三种静态画面:他的死亡,他的葬礼和他的舍利分割。犍陀罗流派仍然展示的是他躺在床上离世;老一派从第二幕的结尾开始,把葬礼上的坟墓作为死亡的象征。但是桑奇的工匠们有丰富的资料来处理第三幕,他们这一代人对这些事件仍非常感兴趣。面对这一切他们更加有准备,因为在自涅槃之后的所有场景中,关于佛陀形象的刻画,他们可以自由发挥。我们已经看到,北通道一个浮雕是怎样试着将最后的死亡这一幕,转换成一个部分基于经文,部分围绕生活的场景;如果不是拘尸那罗的摩罗国记载他们用“舞蹈、歌曲、音乐、花环和香料”来举行葬礼的话,我们欧洲人会认为,在圣主坟墓周围集会喧闹是非常不协调的。事实上,他们似乎并不为圣主的离世而悲伤,而是为拥有圣主无价的舍利而满心欢喜。我们知道这一活动很快就被七个敌对的国王或宗族扰乱了,他们手持宝剑前来索要佛舍利;佛陀舍利不得不被分成八等份(至少是根据最简单的版本,也就是雕刻家们所遵循的版本);每一个分得者带着属于自己的那份舍利凯旋回国,把它葬在坟墓里:因为最终归宿是坟墓。

12a.这三个场景,在阿玛拉瓦蒂是很容易辨别出来的——即七个争夺者的战前准备,分夺舍利,以及和平撤离——桑奇的工匠们只在南通道一个非常吸引人的过梁上并排刻画了第一个和最后一个场景。在中间出现了拘尸那罗城,由塔楼和城墙保护,里面有防御者列队而立。七位争夺者的队伍从两边冲进紧闭的城门,其中一位坐着战车,另外六位骑着大象。双方交战数个回合;但是我们并不担心,因为我们知道很快就会停战,舍利将被分夺:这就是为什么左右两边的七位国王中,两位已经息兵回师。他们每人都把自己获得的舍利放在一个圆形小盒中,这个小盒的样式我们在挖掘的过程中已经非常熟悉了,随后虔诚地把小盒放在大象的前额上。现在,如果你看一下过梁的两端,就能数出其他五位国王,左边两位,右边三位,显然都是班师回朝的路上。为了对称,其中两人坐在战车上——但是他们把舍利盒放在哪里了?在他们的手上并没有看到舍利盒。不仅只有我们有这一疑虑。雕刻家想出了一个权宜之计:他用两头背对背的大象装饰过梁的假柱顶,同时在两头大象的头上放了一个舍利盒。现在算来:所有的都可以数清楚。七个争夺者到来,带着七个舍利盒归回。负责这幅作品的艺术家不仅是一个才华横溢的人:他也有很强的公德心,值得我们的赞美和尊重。

在西通道我们发现至少有两个过梁,一个关于“战争”,另一个关于“运送”舍利;但是,正如Sir John Marshall在与南通道的第一个浮雕作比较时指出,雕刻家已经把他自己局限在对主题的传统处理方式中。他缺乏真诚的信仰,导致他的作品没有任何说服力。队伍在乐队前面行进,不再有任何好战的迹象,城镇被放置在左手边的角落,也没有任何被围困的迹象。如果不是雕刻家刻意展示“拘尸那罗城前的七位国王”,每一位都在皇家伞盖之下——一位在战车上,两位在马背上,四位在大象上——我们甚至对他们的身份持有怀疑态度。

12b.在过梁顶部刻画的事件同样被粗心对待,好像有人在想:“那已经足够清楚了!”。中间人物的姿势是举着舍利盒(没有在大象头上,而是在他自己头上,以表敬意),这足以展示佛陀离世之后的场景:但是并没有告知我们此人是谁,注意,他是唯一一个拿着珍贵舍利盒的人。他是否代表上述七个争夺者?他要去的那个城镇(总是在画面的左侧),可以代表七个首都中的任何一个吗?或者紧挨着大门外的娑罗树意味着精确的地理位置吗?众所周知,是娑罗树为垂死的圣主提供了庇荫之处,因此我们应该是在拘尸那罗城前面;而那个带着圣尊舍利盒的人只能是当地摩罗国的国王。同时,难道第一次将舍利从葬礼上运送回城中,这一情节必须放在七个争夺者到来之前而不是之后?你看,当南通道上的一切都如此清晰明了时,西通道的雕刻家留给我们去摸索的东西是多么的不确定。因此,再为这样草草拼凑起来的作品而绞尽脑汁是徒劳的。

12c.另一方面,我们不能太在意那些在南通道上精心设计的浮雕场景。现在,有另外一个场景,它中间的主题包括舍利塔,连接的如果不是拘尸那罗,在某种程度上也指的是涅槃:这就是我们把它放在这里的原因。但是这并非全部。第一眼看上去,这个过梁似乎与东通道的过梁分布一样,但是走近一步看,它们之间的连接比我们想的更加紧密,这两幅图都有中国的朝圣者曾拜访过的拉玛格拉玛舍利塔,在迦毗罗卫以东5由旬或者说是300里处,关于它有两个传奇。

第一个版本来自阿育王譬喻经。我们已经在南通道看到,每一个最初争夺者是怎样将自己获得的佛舍利带回国,并放置在我们所称的舍利塔下面。

现在,我们知道这八个原始遗址,被阿育王挖掘出来,分放在他84000个圣殿中:更确切的说,那是只是其中七个的命运,因为他必须放弃对第八个的占有权。当他虔诚的朝圣之行把他带到拉玛格拉玛舍利塔面前时,正如我们看到的那样,他发现整个纳伽蛇族都在礼拜佛塔,他们为考古学家的事业设置了障碍。甚至传说(这一传说展现在阿姆拉瓦蒂一块精美的项链垂饰上)他们把阿育王带到了静僻处,允许他一起见证礼拜佛陀遗骨的荣誉;国王应该也同意这种礼拜的盛况是人类无法比拟的。在这里我们看到的不多;但是至少我们的艺术家,以最清晰的方式,在舍利塔的两边展现了两支敌对的队伍。

第一点是,我们会情不自禁的想到东通道的过梁,它展示了这个传奇的第二种形式,与之后法显和玄奘叙述的非常相似。这块土地被遗弃,据说,舍利塔也被遗弃在丛林里,但一些大象仍然前来礼拜。我们一直推测这两个不同的传说可能起源于一个与“蛇”或“象”这个词有关的戏剧,我们也曾在其他地方阐述过这两个不同的传说;这足以表明,我们在东通道看到的一群大象,鼻子上托着莲花,来到舍利塔前进行鲜花供奉,这仍然是佛教最寻常的习俗之一。

五、其他四个圣城的奇迹

我们刚才回顾的佛陀生平中的所有场景,或多或少都直接属于佛教四大圣地的神颂或是“精神引导”。但除了圣尊的纪念物或者说“遗骨”,无论是迦毗罗卫和拘尸那罗这两个小城,还是优楼频螺这个小村庄,甚至是贝拿勒斯这个城市,都不能独享朝圣者的礼拜和供品。我们说的其他四个城市——王舍城,Vaiślāī,舍卫城和僧伽施城——构成了四个第二大朝圣中心。虽然没有选取马图拉和憍赏弥国,但在此处,这四个城市所获的殊荣不是需要研究的问题。值得注意的一点是,在大塔塔门上刻画的有关圣主传记的所有场景当中,除一两个外,都应该在这四个圣城中有所展示:这绝不可能只是一个偶然而已。

13.优楼频螺的拜火教转变信仰之后,佛陀赶紧带着他的新门徒赶往东北方向大约30英里的摩揭陀的旧首都;因为当一次帮助一千名乞讨的僧侣时,这还不能算完成任务;你必须让他们通过化缘来谋生。因此假设这就是我们看到的城镇,刻画在“洪水”这个奇迹的下面。实际上,装饰东通道左边(或南边)柱子的七个场景中,有六个已经被定位在摩揭陀,进一步证明了这个假设。另一方面,由于第七个嵌板简单再现了“皇家礼拜”这一刻板场景,所以任何人都不可能猜到场景所在位置,除非与相邻的浮雕进行比对。雕刻家也只是让我们胡乱的猜测,侧柱的总体基调和确切传统,结合这些,并通过王舍城来鉴别刻画在Pl.51, b底部的城市。

13a.如果这个城市是王舍城,那么坐在行驶的战车上,位于侍者中间的,只能是圣尊的忠实朋友频婆娑罗王。很快,按照礼节的要求,他下车并将所有侍者留于身后,只留一人伴其左右;接着在左上方,他步行向前礼拜圣尊。后者,按既定规则,已经在城墙外就座,这一画面一直延伸到顶部边缘。在那里有一些水和岩石,这提醒我们他已经在Antagiri的岩石上有隐修处,紧挨着的是从灵鹫山涌出的温泉。但是这些展示毕竟模糊不清,雕刻家又使我们陷入困惑之中。所有的一切是如何展示的?经文中提到佛塔和频婆娑罗王之间至少有两次非常有名且特别的会见。是当后来的释迦摩尼还是一位厌世出离的王子时,决定“大出离”之后发生的吗?还是如立柱所示,已经“悟道成佛”的佛陀遵守承诺,来向摩揭陀的国王宣讲其教义吗?如果真是这样,人们会期望雕刻家能够展示出来,就像在阿玛拉瓦蒂给我们展示拜火教徒转变信仰变成陪伴在圣主左右的僧侣一样;但他从未展示过僧侣形象。至少,你会说,他展示过国王给予佛陀和其弟子的竹林苑;但他可以回答说,这个礼物是在圣主庄严地进入王舍城,在王宫接待会面之后才赠予的。他还可能会说我们的要求太荒谬:优楼频螺这一组浮雕展示的非常清楚,因此想要知道它代表这个传奇中的哪一时刻,在立柱捐赠者的身上是无法得到答案的。我们现在狂热地想要了解一切:但是在这样的传统艺术中,只要知道它所涉及的是哪一情节就足够了。

13b.佛座上所示的树的种类,与另外一个特殊的细节联系在一起,使我们对北通道右(东)侧柱的一两个浮雕有更加确定的了解——这个侧柱的内面似乎全部是为摩揭陀设计的。在Pl.51 b, 2同时展示了两个情节——出城和对佛陀的礼拜——在第一个场景(Pl.35 b,2)在第二个场景(Pl.35 b,3)的上面;从同一角度向下看,我们看到同样的城镇、国王、随从,国王乘着战车从大门出来。下面,这位国王下了车,合掌站于圣尊的石座旁。但此处王座是在一棵芒果树下,陪着国王的只有他的妻子。与巴尔胡特一个刻有铭文的立柱相比,通过这两个特殊标记,我们得知此处的拜访者是阿阇世王,频婆娑罗王的弑父之子,渴望灵魂的平静而在芒果林中礼拜圣尊。但是你可能会反对,在这个公园里的七棵树种,只有三棵是芒果树,中间那棵树的两边,不仅有阿育王和champaka,而且还有我们刚刚看到的两丛竹子。事实确是这样;但是中间那棵树才是最重要的,它两边都只是为了增加多样性;更重要的是,没有什么可以阻止我们在竹子中看到对另外一个隐修处的迹象,就像在王舍城的佛教徒们所处的位置一样。

13c.在任何情况下,我们都无法与雕刻家争论,为什么将“帝释天”在王舍城以东六英里的石窟里礼拜圣主这一著名情节归为摩揭陀循环。北通道东侧柱的同一面,对此有一个非常有特点的表现形式,在这里所有传统的表现形式都可以找到——洞穴,岩石,有点奇异的动物形象,在人群中有众神之主的使者,拿着竖琴的五髻童子。在这些人群中我们唯一漏掉的一个人(即使是在最完美的例子中也有这种情况出现)就是圣尊。恰恰相反,西通道的右(或南)侧柱给我们展示了一个非常模糊的独立版本,以致我们要花费很长时间来解读它。在侍从中寻找丛林动物或不可或缺的竖琴师是徒劳的;人们不太明白,一直为佛座庇荫的开花树是如何在岩洞中生长的。尽管如此,它并不是唯一一个在岩洞中扎根的,而且洞穴的轮廓也无可争议。很明显“石窟”这一标志虽然很传统,却足以辨别这个平庸的主题。

14.对于那些或多或少熟悉佛教肖像的人来说,他们一定注意到了在塔门上众多王舍城的场景中,我们没有找到那个有首都特点的场景,例如某天叛徒提婆达多串通还没有转变信仰的国王阿阇世,在大街上袭击圣尊和僧侣门,愤怒的大象被征服的场景。这并不意味着艺术家对这个传说一无所知,因为这个传说如此恰当的鼓舞了生活在阿玛拉瓦蒂的人,却没能影响犍陀罗的那些人:这只是意味着他们觉得自己没有能力解决这个问题。然而,另一个奇迹,展现了佛陀的善行延展到了动物身上,也没有很好地展现出来。比如一只猴子在毗舍离附近为圣主献上供品,就表现的不是很生动。据说这只神奇的动物,把从棕榈树上提取出来的糖浆装满乞讨钵,在糖浆发酵之前让僧侣们饮用完,才把碗带回来。北通道右手边(西)的侧柱有一块嵌板,专门用来描绘这一场景,有浓郁的印度风情。在佛座附近,菩提树下的左边有两只猴子——或者说是重复刻画了同一只猴子。离圣主最近的那只猴子手里有一个钵,里面装满了水,所以它用双手捧着;另一只则两手空空,双臂高举以示敬意,它因自己的礼物被接受而欣喜若狂。故事还未讲完,但我们在此先了解到这里。热心的外道,妇女孩子,看着这个场景备受启发。如果你富有想象力的话,没有什么可以阻挡你从中认识毗舍离的主要人物,即两个离车族的贵族,在他们的身边,是可爱的庵婆女(庵婆罗女)和她的一个随从。

15.北通道左(东)侧柱的正面将我们带到了憍萨罗王国的都城,著名的舍卫城。黑色高墙上的喜马拉雅山覆盖着积雪,形成了一个可爱的背景,难怪它成为了圣尊最喜爱的地方和他最大的“奇迹”。如果没有五个的话,至少有四个嵌板在这里被建起。我们既不从顶部,也不从底部,而是从中间开始研究它,所以不要感到惊奇;因为雕刻家也没有严格地按照顺序来,所以解开困惑最好的方法就是抓住第一个引导线索。

15a.如果我们真的在舍卫城,我们一定会注意到最著名的地点,即祇陀太子的公园,由富裕的给孤独长者购买并赠予,这是令当地八卦者激动的事情,在巴尔胡特和菩提伽耶的圆形浮雕上有对这一主题的细节描述。的确如此;但时代已经改变,这个主题的画面没有那么栩栩如生了。我们没有找到载满古方形币的牛车,苦力们卸下钱币,当值者小心地把他们摊开,以便用它们盖住整个花园的表面;以此为代价,主人才同意放弃这块地。这些有趣的细节都不见了,唯一可以看到的是(幸运地是,我们可以以此为鉴来确认一些模糊的事)从顶部到第二个嵌板之间的地面上,有奇怪的格子图案。此外,从巴尔胡特的作品来看,雕刻家只保留了少数旁观者,需供奉的珍贵树木,舍利子甘达库提精舍(又称香室 ,传说是佛陀宣讲《阿弥陀经》的地方)——后来变成了寺庙,佛陀曾住在那里,至今仍有佛陀存在过的气息;但是整个场景极其寻常,在任何人的手里都没有发现大口水壶,我们甚至不能辨别出普通的商人,更别说王子了。

15b.同时,我们也不能抱怨太多。钱币这一层有特点的lakshana,就像过去一样,通过祇园精舍为邻近场景指出了关键点,首先,是我们从第二个嵌板底部看到的皇家拜访。既然我们在舍卫城,那我们经常看到的骑马出城的国王一定是波斯匿王。但此处,巴尔胡特浮雕上的两个铭文帮助了我们,第一个铭文证明我们看到的确实是憍萨罗的国王波斯匿王;第二个提醒我们国王即将要去做的事:他将在一个气势恢宏的大厅里聆听圣主布道,从经文中我们也可以得知,国王是专门为这个场景而刻画的,可以在整个画面的顶部看到。在那之后,我们再也不能怀疑,在桑奇同一位国王在前往列柱厅路上的场景,都会刻画在首都城市的上面。你可能会问,为什么是在上面?原因就是“舍卫城伟大奇迹”的大厅,已经建立了在祇园精舍和城镇之间的半路上,雕刻家只能把它放在中间的位置上。

但是与巴尔胡特作对比已经没有意义,因为没有其他雕塑来给我们一点线索的话,我们必须求助于经文。他们是怎样构思这个“伟大奇迹”的?从我们很久以前递交的考察报告来看,他们似乎在两个版本之间犹豫不决(这两个版本并不是互相矛盾的),认为是圣主前后所创的两个奇迹。第一个是,他以不同的姿态在空中行走,从身体的上面或下面交替喷出火和水;第二个是,他在全世界放大自己的形象来宣扬佛法。

15c.有了这些细节,现在如果我们把Pl.34 a, 3和坎宁安的作一对比,我们会立马意识到,桑奇的艺术家会选择第一个,而巴尔胡特的艺术家会选择第二个:在空中行走的姿态和布道时的变容。巴尔胡特的艺术家已经把列柱厅刻画在了上方,这样就可以把“圣尊的教义法轮”和谐地置于屋顶之下。而桑奇的雕刻家已经设法扩宽列柱厅的一侧,这样就可以荫庇圣主的“经行之道”——显然是一条空中小径,因为它在观众的头顶之上,甚至是在树顶。第一个选择了布道版本,而另一个选择了专业术语所说的火与水的“双奇迹”。当然,每个人都会根据自己的艺术手段来处理所选的版本;但是他们的方法非常相似,甚至在细节上也是如此,例如,在巴尔胡特刻画的转轮中间有很重的花环,在桑奇的经行石上面有波涛。

15d.但经文中还保留了另一个非常有趣的细节。在巴利语的传统中,舍卫城奇迹的既定名字是“芒果树脚下的奇迹”。很明显这就解释了为什么浮雕(Pl.15 b,1)中城镇上方展示的是芒果树。这样谨慎的迹象更可能是因为我们在侧柱(Pl.34 a,1)顶部,又发现了一个以这种方式展现的“伟大奇迹”。在佛座上面的伞盖顶端有一棵大芒果树,圣尊本应该让它在此刻神奇的生长起来。周围波斯匿王和他的朝臣们或坐或站;上方(从一个角度看),众神漂浮在空中。此处我们转向传奇的第二种形式,认为圣尊战胜六大外道的决定性胜利,与其说是因为他的神奇之力,还不如说是因为他无可争议的布道能力。

16.毫无疑问我们注意到,在最后一个浮雕上,两个天人正忙着用大锤子击鼓:他们用击鼓的方式来告诉世人正在发生的事情的重要性。装饰北通道的那个人习惯用这种方式来描绘“伟大奇迹”,因为我们在右侧柱(Pl.34,c)的正面顶部又发现了两个击鼓人,在没有任何神力的帮助下立于空中。作为舍卫城“伟大奇迹”的垂饰,实际上我们有著名的僧伽施之“重返人间”(现在的僧伽施位于法鲁卡巴德,古代佛教最西方的圣地)。佛陀用来“降临”的神奇阶梯显而易见,即使在这里没有看到,在巴尔胡特也有一个柱子有所体现。这三个嵌板会帮助我们,来辨别三个独立的时刻,而这三个独立的时刻已经被桑奇的雕刻家组合在一个框架下了。在上方,佛陀在三十三天之上的布道说法,像往常一样,以一个被树(在印度天堂里有树存在)荫庇、被六神所围的王座来展示。在中间,随着圣鼓轰鸣,他与众神一同降临,众神要把他隆重地带回人间。神奇阶梯的末端紧挨着树下的另一个王座,旁边有两户身材矮小的崇拜者,一个男人,一个女人和一个孩子。他们是供养北边大塔塔门侧柱的人吗?无论如何,他们在此展现了第三个情节,即圣尊在天堂待了几个月后,恢复了与会众之间的联系。这值得一提吗?这就是佛教艺术的传统力量,这三联场景重新出现在阿旃陀17窟前室左边的壁画上;同时在对面的墙上,也有一个“伟大奇迹”,形成了devāvatāra天降塔(泥嚩韈多国)的垂饰。