“神圣”的确立与自我消解

——济南“兔子王”个案研究

2021-04-30张霞

张 霞

(山东工艺美术学院 山东 济南 250300)

一、缘起:“兔子王”的神圣性和反神圣性

旧时京津、济南地区,每逢八月十五中秋节,都有拜月供奉兔神的习俗。用于祭拜的兔神,北京叫“兔儿爷”,济南则称作“兔子王”(见图1,济南传统泥塑兔子王,济南泥塑兔子王第三代传承人周景福作品),皆是抟泥制成、兔首人身、衣冠踞坐的彩塑泥像。

直到上世纪五六十年代,兔子王与月(药)饼、水果,还是济南人中秋节家家户户供用和馈赠必不可少的三大件,是老济南中秋节庆仪式中不可或缺的一部分。

图1.

与老北京的“兔儿爷”一样,济南的“兔子王”也兼具了世俗与神圣的品格以及祭祀与游乐于一体的双重功能。游乐功能是固已有之,还是由祭祀功能衍化而来,已不可确考。但可以确定的是,至迟在明末,便有了儿童在中秋节拜兔儿爷的习俗。明末诗人纪坤(1570~1642)《花王阁剩稿》记载:“京中秋节多以泥抟兔形,衣冠踞坐如人状,儿女祀而拜之。”据此推测,很有可能随着儿童模仿大人祭拜兔儿爷的仪式盛行,兔儿爷也渐渐成为儿童玩具。

清代诗人栎翁在《燕台新咏》里曾写《兔儿爷》一诗:

团圆佳节庆家家,笑语中庭荐果瓜。

药窃羿妻偏称寡,金涂狡兔竟呼爷。

秋风月窟营天上,凉夜蟾光映水涯。

惯与儿童为戏具,印泥糊纸又搏沙。

栎翁为清初诗人,这说明至迟在清初,兔儿爷已经具有了祭祀神像和儿童“戏具”的双重功能。这一点,在清代蒋士铨(1725~1785)的诗《京师乐府词兔儿爷》里,也可以得到印证:

月中不闻杵臼声,捣药使者功暂停。

酬庸特许享时祭,抟泥范作千万形。

居然人身兔斯首,担头争买兔儿爷。

长须缺口供玩弄,可惜官人无角牙。

这两首诗都写到了兔神偶像在两种不同情景的使用:拜月仪式上的“兔儿爷”是作为兔神化身,接受人们的顶礼膜拜,祭拜过后,从供桌上撤下来的“兔儿爷”就变成了儿童玩具。在前一种情境中,它需要被虔诚庄重地对待,是不可亵渎的祭祀对象,并遵守“男不拜月,女不祭灶”的禁忌,具有一种神圣性;而在后一种情境中,它又可以被随意摆弄玩耍,不仅谈不上庄重和虔诚,甚至很有可能被孩子们摔碎,体现出一种反神圣性。“当问起如果兔儿爷被摔碎了是否意味着不吉利,双老(兔儿爷民间艺人双起翔,笔者注)说人们从不这样想,‘因为它用过去就不用了,再用明年再买一个。’”[1]这说明兔神偶像从供桌上被撤下后,就被毫无禁忌地当作普通玩具随意使用,敬畏虔诚的色彩荡然无存。

在从供桌上拿下交给儿童的瞬间,“祛魅”的过程就已经完成。

在山东各地调研民间工艺的过程中,笔者也发现不少地区存在着神像题材的儿童玩具。在民众对待和使用此类儿童玩具的过程中,依然留存着一些禁忌。比如山东临沂苍山县兴明乡小郭村的泥塑玩具,是典型的音响类玩具,背后或底部大都装有芦哨,轻轻一吹,即“咕咕”作响,可谓声色并茂。但观音、关公、财神、寿星等神像题材的泥玩具,虽然其形制大小、制作方法、风格和其他题材完全一样,但神像类的玩具却不可以吹。民间艺人刘福祥告诉笔者,“关公、观音等都不能吹,老一辈就是这样叮嘱的”。相比而言,在兔子王身上,神圣性在世俗生活中的“祛魅”却是自然而然发生的。神圣性和反神圣性是互融共生的状态,并可以根据需要在不同情境中自由转化。在调研过程中,一个问题始终困扰着笔者:为什么在兔子王身上呈现出看似吊诡又互融共生的二律背反矛盾性?为什么民众在面对这种矛盾时,持有如此自然和平和的态度?这也是本文试图解决的主要问题。

二、溯因:关于神性、人性、物性的多重分析

(一)传统文化观念中“兔”形象的二元性

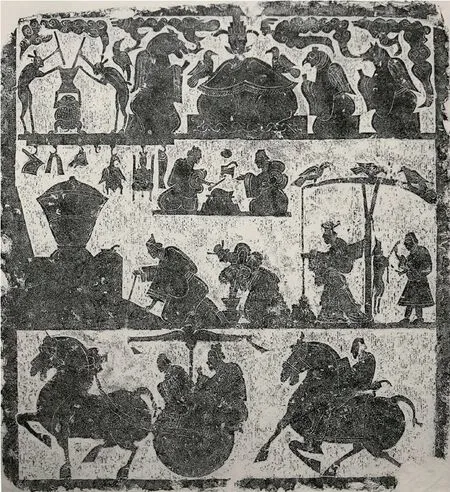

中国传统文化观念中,兔子的形象即有“神圣”和“世俗”之分,人们对这两种兔子是区别对待的。①东汉时期的画像石上(见图2,东汉画像石局部,山东嘉祥满硐乡宋山1978年出土)同时出现了两种形象的兔子。此图像分为上下两部分,上部的神仙世界里,玉兔在西王母身边捣药,下部具有生活气息的庖厨图里,墙壁上挂着作为食品的兔子。

图2.

对历史上兔形象二元性的溯源和分析,可以帮助我们对兔子王矛盾属性做一个最基本的阐释。

中国传统现实生活中,兔子被当作食物和祭品广泛使用。《诗经·小雅·瓠叶》就记述了炮制兔肉的方法:“有兔斯首,炮之燔之……有兔斯首,燔之炙之……”[5](361)在《礼记·曲礼下第二》的记载中,兔子被当作祭品用于祭祀宗庙,“凡祭宗庙之礼,牛曰‘一元大武’,豕曰‘刚鬣’,豚曰‘腯肥’,羊曰‘柔毛’,鸡曰‘翰音’,犬曰‘羹献’,雉曰‘疏趾’,兔曰‘明视’。”[3](50)兔子被叫做“明视”,是因其有明目的药用价值。值得注意的是,与作为食物、药物、日用品原料的一般兔子相比,白兔和赤兔因其稀有性,在历史上被当作祥瑞之物受到重视乃至崇拜。葛洪《抱朴子·内篇》对俗篇卷三云:“虎及鹿、兔皆寿千岁。满五百岁者,其毛色白。能寿五百岁者,则能变化”,又曰:“山中卯日称丈人者,兔也”。[4](47)白兔不产于中国本土,这应是古人对白兔的自然属性不了解而产生的误解。白兔因此成为古代中国人心目中的神圣动物,并与祥瑞、德行、运势、国运等寓意产生了紧密联系。

《太平御览》一书详细介绍了“兔”的以上寓意。如《皇帝占书》曰:“月望而月兔不见者,所见之国山崩,大水滔民。”[5](4021)《三国典略》曰:“周命尉迟迥伐蜀,帅甲士一万二千,骑万匹,自散关由固道而入。太祖送于城西,见一走兔,命弟中领军网射之。网誓曰:‘若获此兔,必当破蜀。’俄而获兔。太祖喜曰:‘事平之日,赏汝佳口。’及克蜀,乃赐侍婢二人。”[5](4022)《瑞应图》直言兔乃瑞兽,是王者德行的彰显:“兔者瑞兽,王者盛德则至。”

《宋书符瑞志》记载:“白兔,王者敬耆老则见”[6](837),“赤兔,王者德盛则至。”[6](812)北周诗人庾信在《齐王进白兔表》一文中明言:“月德符征,金精表瑞。”在彰表人物时,人们也常用白兔作为德行的象征。如谢承《后汉书》以“兔产于床下”颂扬儒生的嘉德懿行、为官清正,“儒叔林为东郡太守,赤鸟巢于屋梁,兔产于床下。”又曰:“方储字圣明,丹阳歙人。幼丧父,事母。母死,负土成坟,种树千株,鸾鸟栖集其上,白兔游其下。”[5](4021)

《隋书》记载了华秋孝德召兔的故事:“华秋,汲郡临河人也。幼丧父,事母以孝闻。家贫,佣赁为养。其母卒,秋发尽脱落,庐于墓侧,负土成坟。有人欲助之者,秋辄拜而止之。大业初调狐皮,郡县大猎,有一兔人逐之,奔入秋庐中,匿秋睐下。猎人至庐,异而免之。自尔,此兔常宿庐中,驯其左右,郡县嘉其孝感,具以状闻。”[5](4022)白兔成为祥瑞之征,一旦被发现后,或赋文记颂,以彰显德行,或进献给朝廷或官员,以显示君主贤明、国运昌盛。《宋书》详细记载了“献白兔”的事件,计有即墨、彭城、鄱阳、平乡、阳翟、阳谷、无锡、寿阳、上阳、兖州、东莞等十多处地方都发现并进献了白兔:“汉武帝建武十三年九月,南越献白兔。章帝元和中,白兔见郡国……。”[6](837)韩愈的散文《贺徐州张仆射白兔书》,即起因于徐帅张建封得白兔,韩愈认为是吉兆,故写此书以辨。文中写到:“伏闻今月五日,营田巡官陈从政献瑞兔,毛质皦白,天驯其心。”[7](102)兔为祥瑞吉兆的思想在民间流传至今,民间有“兔走归窟”、“蛇盘兔、必定富”等的俗语,承载吉祥寓意的兔形象常见于各类民间工艺、俗谚和神话传说中。山东的渔村一带,“谷雨清晨,妻子待丈夫一进屋,便出其不意地把白兔塞进他怀里,原来‘打个兔子腰别住’是本地的古老风俗。她让丈夫怀揣象征吉祥、幸福的白兔,是在祝福亲人出海平安,捕鱼丰收。”[8](123)这些都充分说明了民间俗信中兔具有吉祥、纯良、和顺的特征。

西晋哲学家、文学家傅玄(217~278)最早提到了兔与月的关系,他在《拟天问》回答了这样一个疑问:“月中何有?玉兔捣药。”“寿千年”且是祥瑞之征的兔开始被纳入月亮神话体系中,成为神仙世界的一部分。屈原《天问》云:“夜光何德,死则有育?厥利维何,而顾菟在腹?”对农耕社会的人们来说,月圆月亏、周而复始象征了一种不死、再生的神秘力量。长寿吉祥的兔在永生的月宫中捣不死神药,是最恰当不过的组合了。玉兔捣药的传说在民间流传已久,并屡见于汉代的画像砖和画像石。汉乐府《董逃行》写道:“玉兔长跪捣药蛤蟆丸,奉上陛下一玉盘,服此药可得神仙。” 至此,兔的神性被最终确立。在中国一些少数民族当中,如纳西族、傈僳族、德昂族,现今依然可以找到一些以兔为图腾或以兔为神的例子。

(二)神圣空间与神圣时间

兔子王的神圣性建立在由神圣空间、神圣时间和仪式共同营造的特定情境中。这种神圣性只在中秋节庆,于信仰空间内借助拜月祀兔仪式展开。一旦脱离特定情境,兔子王的神性就离开了,它成为单纯“物”的存在。中秋节过去,兔子王成为了“老陈人儿”,变得无人问津。在民间“惜物”、“尽用”的原则下,其反神圣性登场,成为儿童玩具,直到下一次神圣时间和空间到来,神性再一次回归。

据史书记载,早在周朝,帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗。《新唐书》中记载道:“其中春、中秋释奠于亘、武成王”及“开元十九年,始置太公尚父庙,以留侯张良配。中春、中秋上戊祭之,牲、乐之制如文宣”。《礼记》记载:“天子春朝日,秋夕月。朝日之朝,夕月之夕。” 济南中秋节祭拜场景见于清康熙三十一年(1692年)《济南府志》的记载:“(八月)望日为中秋节,设牲醴,陈瓜果,作月饼,布筵中庭以祭月。人家馈送,仪动必用月饼、西瓜,以为应节时物也。此时皓月满空,碧天如水,在在宴饮,宾朋欢呼,岁岁以赏月为常也。”拜月祀兔的神圣空间虽然建立在日常世俗之地(中庭),但因为神圣性的切入使得原有空间被区隔,脱离了周围环境而取得了质的不同。“神圣空间是神显( hierophany)的地方,是一个具象化的空间,一幢房屋的建造也包含着一种世俗空间的转变。”[9](348)神圣空间的区隔确保了神圣性. 而神圣性是靠仪式施行的。

中秋之夜,家家户户在庭院对月设香案, 香案上供奉“兔子王”、月饼、毛豆(专门给兔子王)、时令瓜果,挂上月光祃儿(印制的一个类似嫦娥奔月的人物,称作太阴星君,下面还印小兔),全家进行祭拜。祭拜时由家里最年长的女性带领众人祭拜,祭拜时口念“八月十五月正圆,西瓜月饼敬老天,敬的老天心欢喜,保佑全家都平安”。姑娘们则各自设月光祃儿拜月。

图3.

拜月仪式上的兔子王身穿红袍,一手持红缨枪,一手压在镇妖塔上,头顶悬镇邪祈福的明镜(图3)。镜子平日上粉遮盖,中秋时用竹签蘸水,将兔子王头盔上的镜子挑开,意在反射月光到自家,求团圆之意,有济南民间谚语云:月圆到咱家,平安又吉祥。头顶设明镜以反射月光的形象,充分体现了集月神和兔神崇拜于一体的民间信仰心理。“神圣空间是集体的认同与投射,强化其集体性的道德与象征表现所构成。透过象征物承载的神圣意涵,信仰人的解读,使其象征符码再现神圣性,充斥在神圣空间,丰厚神圣空间意象,凝聚集体性的归属与认同,并营造出地方文化传承的意涵。”[10](10-12)它体现了泉城人民冀求祛病禳灾、福禄安康、合家团圆的美好愿望和朴素信仰,是老百姓心理需求和情感寄托的表征。

(三)求子育儿的世俗性诉求

在中国传统文化中,月和兔都有生殖的意味,也常常被作为女性的象征。《博物志》曰:“兔望月而孕,兔吐子。旧有此说,余目所见也。”《论衡》曰:“兔舐雄毫而孕,及其生子,从口中出。”《魏书》卷三十五 列传第二十三《崔浩》记载了这样一则故事:“是时,有兔在后宫,验问门官,无从得入。太宗怪之,命浩推其咎徵。浩以为当有邻国贡嫔嫱者,善应也。明年,姚兴果献女。”[11](807)月亮主阴,象征着母性和生育。“兔,吐也”,有不断产出的含义。拜月、祀兔习俗是人们对儿孙满堂、家族昌盛愿望的直观表达。济南中秋节的拜月仪式,有着“男不拜月,女不祭灶”的规定,拜月活动必须由妇女承当,由家里最年长的女性带领众女眷、儿童祭拜。我国民间亦有“拜月求子”的习俗或“照月得子”的习俗。南方有不少仅为求子而设的兔子庙,或因其不雅驯,其生殖崇拜的含义渐被淡化。民间还有赠兔画的育儿风俗。画中有六小儿围绕一桌,桌上站一手持瑞兔图的人,祝福受赠的孩子平安顺遂,步步高升。隐含求子育儿诉求的兔子王在拜月仪式结束后,被送给儿童玩耍,是一种愿望达成的象征。从神像变成玩具,或许我们不应该解读为神性的“冒犯”,而应该将其看作是神性在世俗空间的延续。

三、自愈:角色、空间、功能的变迁

随着传统拜月仪式在民间的日渐流失,兔子王也失去了赖以生存的空间。兔子王的发展遭到了断裂,一度销声匿迹了二三十年。八十年代中期后,才重新回到了人们的视野中。在这一过程中,兔子王也悄然进行着改变,希望通过“自愈”求生存和发展。“通过‘非遗’这个转折点,中国人开始了对中国文化的理性的自信认识过程,也开始激活其内在的自愈机制……中国文化的自愈机制的最高表现就是对新文化以“和而不同”的方式对其进行具有“中国特色”的改造,最终达到“本土化”的创新。”[12]既然神圣性所赖以确立和依存的空间不复存在,要想生存和发展,“自愈”就必须在消解神圣性的基础上,进一步丰富兔子王的内涵和寓意,并与地方文化相勾连,重塑兔子王的世俗形象。而围绕兔子王展开的角色建构、空间变迁、功能转换是自愈得以实现的三条路径。

调研中,笔者询问济南兔子王传承人第四代传承人周秉生,将祭拜的兔神给孩子当玩具会不会冒犯兔神,周师傅肯定地说,不会不会,我们叫它兔子王,不叫兔神。②显然,“王”这个称谓暗涉了一种有别于神的特殊身份。在熟悉兔子王的人们眼里,兔子王既是神,又是可以变幻成各种角色的“人间英雄”,可以上天入地、沟通神仙与人间世界,具有神人合一的特性。这一点,我们可以从兔子王民间传说的异文分析上得到印证。

在老北京的“兔儿爷”传说中,为救治民间老百姓的瘟疫,玉兔受嫦娥的命令下凡,为老百姓驱灾治病。它先是化身美丽少女,后得到老百姓馈赠的衣服,又化身为不同年龄、性别、职业、身份的普通人,因为太过疲惫,熟睡中现出了兔子耳朵,成了兔首人身,才被老百姓发现了真实身份。③这是一个“神--人”的转换过程,暗示了兔儿爷具有了神人双重特征。

济南的兔子王传说出现了两个不同的版本,体现了民间文化在不同时期对兔子王形象和喻意的再造。“山东省济南市流传的兔子王,其寓意大致如下:兔子王本是天上西王母御前的侍者,专司采药、捣药之职。有一次,人间瘟疫蔓延,百姓惨苦不堪。兔子王为救百姓,偷取天宫仙药,传布人间,救黎民于水火。此举违反了天庭规矩,兔子王被贬人人间。人民感激兔子王的恩德,家家供养。”[13](35)这一版本较为简略,情节、人物、主题与北京兔儿爷的民间传说大同小异,也是玉兔下凡拯救苍生的故事。

但另一个版本的兔子王传说却迥异于前者。④

首先,故事的主人公发生了根本的转变——由原来的玉兔变成了人间的少年英雄任汉。虽然主人公具有神性,可以像神仙一样出入天界,并在仙界和人界间往返,但其身份是人间的少年。原来的主人公——玉兔从主角变成了重要的配角,是人间主角救世行动中最关键的协助者和牺牲者。它剥下了自己的皮,助任汉逃离广寒宫,顺利回到了人间;

其次,情节也发生了变化,原来的版本是玉兔下凡拯救苍生,现在的版本是人间少年任汉趁中秋节月奶奶庆寿之际,混入广寒宫盗取仙药。因历史上关于北京兔儿爷的记载早于兔子王,因此有学者认为济南“兔子王”应为北京“兔儿爷”传入济南后产生的新的变体。照此推论,兔子王民间传说应为北京兔儿爷传说的异文。与原来的传说相比较,神幻化为人的故事,变成了具有神性的人借助神仙力量自救的故事,一个不同于之前神仙角色的“人间英雄”新角色被建构起来。兔子王本身的造型也说明了这一点。与出现在月宫里或者西王母身边的玉兔不同,兔神泥塑形象都是骑在各种坐骑上。传统“兔子王”的坐骑是虎。此外,兔子王还可以骑在狮子、麒麟、元宝身上等。道教中认为龙、虎、鹿等动物是通天地的助手,“兔子王”骑虎往返月宫反映了中国自古“天地人”三者通和的观念。

兔子王最初造型还是一个原始的兔子,除了站立捣药,几乎没有人的特点。后来逐渐具有了人类的特征,并与人间的各种身份相结合,常被塑造成披盔戴甲,背插全旗,手执长矛的将帅形象。如图中兔王花脸谱,双眼圆瞪,头插锦鸡翎,背插旗,全身塑一怒目圆睁、正襟危坐、着艳丽官袍的官员形象,手持红缨枪,威风凛凛,有王者之风范,神像之威严,又颇有可爱质朴的妙趣,整体风格明朗热烈,造型及色彩搭配都相当鲜明(见图3,着官袍兔子王,山东省省级非物质文化遗产泥塑兔子王代表性传承人周秉生作品)。

兔子王民间传说的两个版本,二者的故事内核都是兔子王的由来,不同的是,后者在关于兔子王的故事内核中,又嵌入了一个地方文化的内核,不仅解释了兔子王的由来,而且解释了济南“七十二泉”的由来,拓展出更为丰富的文化内涵。 济南素有“泉城”之称,因其境内泉水众多,有“七十二泉”之说。刘鹗在《老残游记》中描写济南为“家家泉水,户户垂柳”。后者所叙述的整个事件,正是始于泉水,终于泉水。因为济南的百儿八十个泉眼淌出了臭泥汤子,才使得瘟疫流行,任汉在玉兔的协助下得到药饼,将药饼投入到济南七十二泉中,使泉水变得清澈甘冽,人们喝了泉水才得以康复。泉水作为故事的一条最重要的线索而存在。兔子与“泉”被紧密相连后,兔子王也成了泉城文化的一部分。这说明原来的祭祀空间消亡后,新的文化空间被开拓出来,“本土化创新”后的兔子王既彰显了泉城人勇敢仁爱的品格,又突出了济南“泉甲天下”的特色,人杰地灵,兼而有之。

今天的兔子王,不再单纯被当做老济南的中秋吉祥物,更多的是泉城文化的代言人。2014年,第三届中国非遗博览会在济南举行,以“兔子王”为原型创作的“兔娃”(见图4,第三届中国非遗博览会吉祥物“兔娃”,山东工艺美术学院教授顾群业作品)成为了吉祥物。“兔娃”取材自济南传统“兔子王”的形象,眼睛为泉水水滴形状,身上纹饰取自济南市花荷花,身体最下端以泉水概念表示趵突泉“三泉”。近年来,更有民间艺人将泉城元素引入到兔子王创作中,不仅让兔子王脚踏泉水浪花,还在其额头上篆刻“泉”字形的图案(见图5,泉城兔子王系列泥塑,济南民间艺人杨峰作品)。这表明新的文化空间正在一步步被确立和发展。

图4.

图5.

图6.

神性的自我消解也体现在艺人创作上,随着兔子王不再用于祭祀,功能变得单一化,艺人们在创作时,均力图在各个方面挖掘和展现世俗性和娱乐性。早期兔子王,造型简洁而写意,只以简笔勾画,没有过多装饰,形态多是手持药杵捣药(见图6,早期兔子王形象,济南泥塑兔子王第三代传承人周景福作品)。后期兔子王无论是在造型、装饰,还是用色上更见用心,制作也较为复杂,兔子耳朵、帽上的插花、动物装饰皆置于弹簧之上,摆动起来摇头晃脑,颇具趣味性。风格上由前期的粗放简洁转向了现在的富丽精致。艺人周景福还独创了更加生活化的“兔子山”。兔子山上不仅有兔子王,还有假山、凉亭、小路、洞穴、其他动物等,赋予了“兔子王”以生动的情境性,非常谐趣生动(见图7,“兔子山”泥塑,济南泥塑兔子王第三代传承人周景福作品)。

结语

对兔子王二律背反矛盾性的探索既是个理论问题,也是个实践问题。兔子王神性、物性、人性的多重属性,不仅造成了其面貌的多样化,也为仪式消亡后的民间工艺提供了隐含的求生路径。本文认为,对民间工艺自身属性的剖析和研究,或许能为因社会转型而面临生存困境的民间工艺提供一个新的观看视角。

注释:

①有学者对此做过专门论述。详见陈连山:《世俗的兔子与神圣的兔子— —对中国传统文化中兔子形象的考察》,《民俗研究》2011年第3期。文章立足历史文化传统和民间观念,从世俗的兔子、作为祥瑞的白兔和赤兔、作为神仙的兔子、汉译佛经中的兔子等几个方面论述了兔子形象的神圣性和世俗性。在阐述中国传统文化观念中兔形象的二元性方面,本文参照了此文的相关论述。

②2018.5-2019.10,笔者曾多次采访济南兔子王第四代传承人周秉生,文中部分内容系根据采访内容整理而成。

③北京“兔儿爷”的传说记载在清光绪五年林维丞的《沧海拾遗》一书中,笔者注。

④此版本的兔子王民间传说内容如下:传说从前济南地下有百儿八十个泉眼,一天突然哗啦哗啦向外淌出了臭泥汤子,弄得整个济南城又脏又潮,到处都是臭水,很多小孩都长了疖疮,生起了怪病。而月奶奶只给富人治病,不给穷人看病。城里有个少年叫任汉,勇敢善良,为了救穷人,他趁着八月十五月奶奶庆寿之际,混入广寒宫去盗仙药。盗得药饼后,而自己发现广寒宫外密密层一层地铺满了云彩,而自己无法钻入云彩回到人间。正在焦急之时,广寒宫里的玉兔让仙女把自己的皮剥下来,给任汉披上。任汉变成玉兔从云彩眼里钻了出来。回到济南后,任汉就把药饼塞进济南七十二泉,泉水立时变得清澈甘洌了,用泉水做的饭菜也是香喷喷的。人们吃了七十二泉的泉水,病都好了。济南人为了纪念和感谢任汉和玉兔,每到八月十五就把点心做成药饼的形状,供奉一个泥塑的兔子神。因为济南方言“药”与“月”音同,时间长了,人们就把“药饼”说成了“月饼”,兔子神也被称作“兔子王”了。参见李浩、王加华主编:《传统节日与百姓生活》,青岛出版社,2010年,第148页。