基于全球视角下的粤港澳大湾区创新发展研究

2021-04-28刘玲

刘玲

摘要:随着我国经济持续向好发展,基于全球视角下我国粤港澳大湾区的发展建设研究,将粤港澳大湾区的发展方向定义为建设成国际科技创新中心。立足中国、放眼全球发展趋势,通过分析发达国家湾区发展模式,总结归纳当前湾区的区域及城市的相关特征、发展中遇到的问题及产生的原因和应对方案,并对整个粤港澳大湾区如何提升到全球位置提出相应的意见和建议。同时通过分析大湾区创新主体、创新服务、创新产出,建立起具有全球竞争力的湾区经济体。

关键词:全球视角 粤港澳大湾区 发展创新 科技中心

放眼世界,随着全球一体化进程的不断深入发展,技术创新不断涌现,新一轮以互联网为基础的工业革命已经到来,产业结构变革加速,国际产业分工将发生巨大的调整,我国的创新步伐也持续加快。从世界经济格局的不断变化来看,粤港澳大湾区在全球经济一体化的背景下有着举足轻重的作用。就近年来我国区域城市化发展进程比较数据来看,我国创新实力不断提升;根据2019年联合国发布的相关报告来看,当年我国的创新实力名列全世界第14位。虽然粤港澳大湾区创新企业占比巨大,但是大湾区内的制造业集群也面临着严重的冲击。基于以上现状,本文立足于全球经济发展,分析粤港澳大湾区创新发展所面临的问题,探索其中的原因,就如何提升其创新中心建设提出相应的意见及建议。

一、基于全球视角下大湾区的创新发展

就相关研究可发现,创新服务、创新产出等要素共同支撑着创新主体的创新活动。创新主体在不同城市及区域中的发展具有差异化特征。

在全球视野下分析城市及地区创新主体的服务实力及创新产出分析来看,创新主体主要以创新型企业及相关研究机构和人才组成;创新产品则主要表现为相关的专利技术、专业论文以及相关的知识产权产出规模来作为主要衡量标准。另外,创新服务主要表现在基础设施、城市文化建设、知识产权产出、金融服务等多方面服务能力上。本文将通过创新服务、创新产出、创新主体三方面,对粤港澳大湾区的创新发展状况进行分析及探讨。

(一)粤港澳大湾区创新主体状况分析

创新主体不能单纯依靠个体进行偶然的创新;创造需要在国家和各级政府的指导和支持下,企业、机构等创新主体共同参与,才能把创新主体建设好。相关研究学者提出,政府制度和企业家是重要的创新主体组成部分。这其中,以企业为出发点,研究机构及高校组织机构形成了对创新主体进行有力的人才技术支持。粤港澳大湾区的创新主体可以从企业创新主体、高校创新主体两方面配合发展。

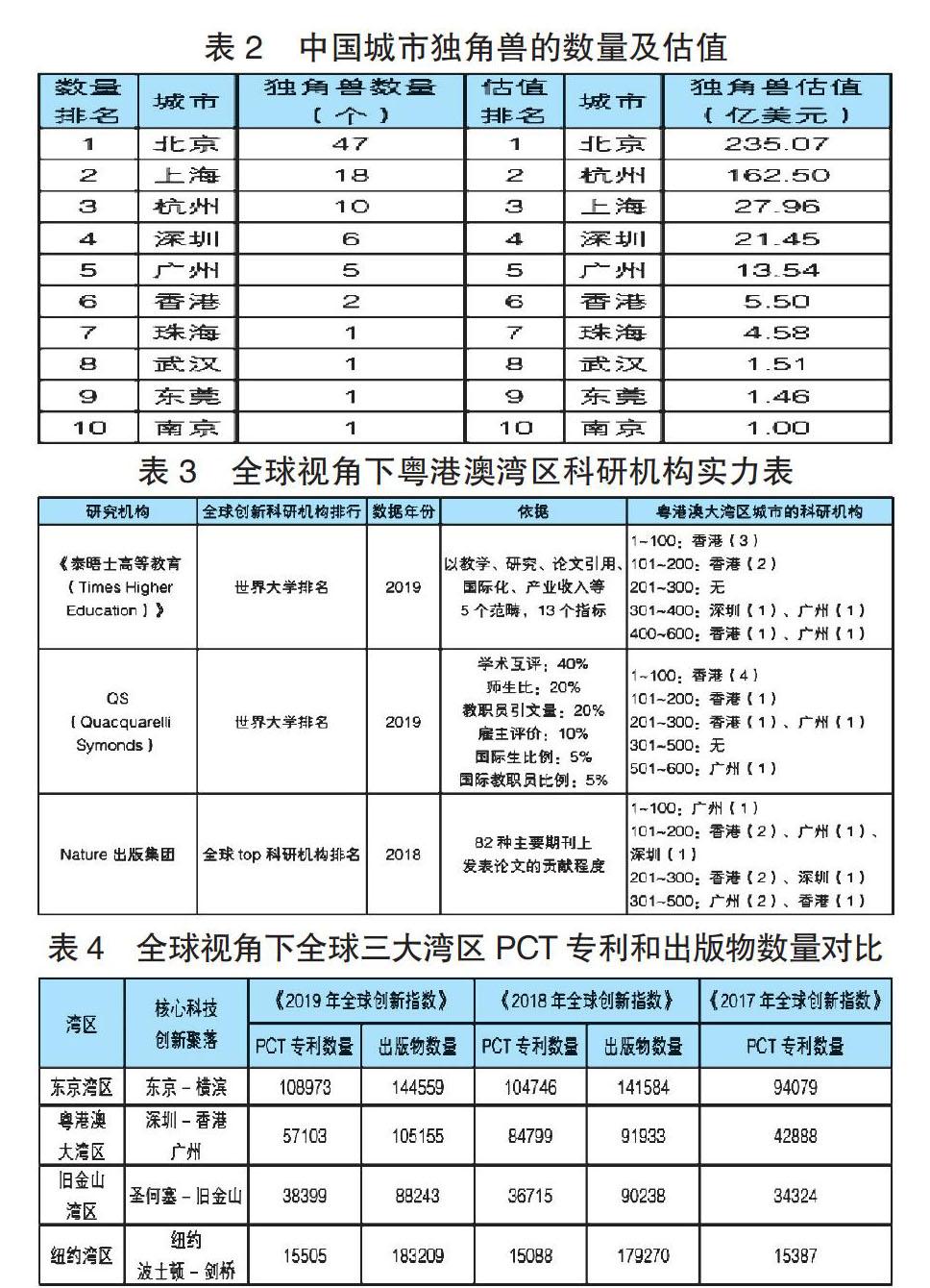

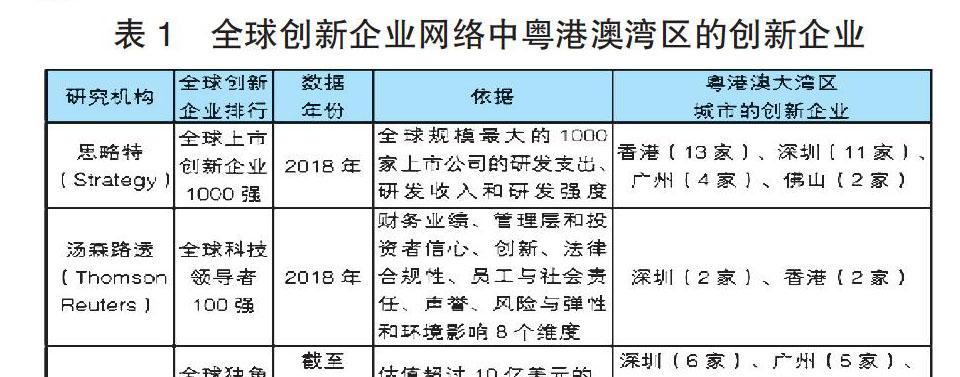

就2018年全球科技创新领袖100强的评价来看,我国有4家创新型企业入围,其中三家总部位于大湾区区域内。就2018年全球创新1000强上市创新企业来看,大湾区域内有30家企业入选,其中有9家企业进入了全球500强榜(表1)。从全球大湾区角度对比分析来看,东京湾区和旧金山湾区分别有10家以上创新型企业进入了全球百强榜。同时根据全球独角兽数据库数据显示,粤港澳大湾区仅有15家獨角兽企业进入排行榜,总价值约46亿美元。这一数据远低于全球第一的旧金山大湾区的84家独角兽企业,总价值则达到了近3320亿美元(表2)。

上述数据显示,粤港澳大湾区创新企业数量较为可观,但创新企业的质量及创新型企业在全球的地位还相对薄弱。根据2019年世界大学的排名显示,有4所香港的高校进入了全球100名高校排行榜,而其他城市的高校均处于全球百强排行榜之外。粤港澳大湾区无论是在高校还是在科研机构实力上,都还有待提升,具有较大的发展空间(表3)。虽然我国粤港澳大湾区在全球湾区内有一定的影响力,但还是以香港综合高校为研发主力,内地的高校无论是在论文发表还是专利技术方面都有待于提高,综合实力还较为落后。

(二)粤港澳大湾区创新产出分析

创新产出是衡量城市及区域创新实力的重要标准,主要包括知识产权产出以及科学技术产出。数据显示,粤港澳大湾区的香港、深圳创新集群已经连续三年排在全球榜第2位(表4),而以深圳为代表的内地创新集群从2017年全球排名第63位上升到2019年的第21位。从该数据可以看出,粤港澳大湾区的深圳、香港、广州三大集群的创新产出在快速增长,但相对于世界级大湾区还有较大的发展空间。根据世界知识产权组织2019年数据统计来看,华为作为我国主要的创新型企业代表,2018年在国际专利申请方面成为最大的创新主体,中兴全球排第5位,而深圳的专利申请量则占到了总申请量的52%。有数据显示,我国主要创新型城市排行榜中,广州、香港、深圳分别位于排行榜的第25、26、65位。从以上数据可以看出,粤港澳大湾区的创新产出能力有待提升。但粤港澳大湾区内企业为主力的创新产出,已经有一定的优势。另外,大湾区知识产出能力还需提高,高校科研机构以及创新型企业还需要更加紧密地联合在一起,从而提升创新主体的创新产出。

(三)粤港澳大湾区创新服务分析

创新活动首先依赖于城市的基础设施、城市文化艺术气息以及知识产权、金融、法律等相关配套资源。粤港澳大湾区创新服务体现在创新要素的各项支撑能力,是打造创新区域和创新城市的最基本保障。创新友好生活服务的社会环境将吸引更多的来自全国乃至全世界的创新型人才,从而激发更多的创新活动。例如粤港澳大湾区内的香港、深圳、澳门、珠海的生产性服务行业能力十分突出,并且正在加速完成全球性服务网络(表5)。有关排名显示,香港在全球金融中心指数排在第3位,是全球的金融领袖金融中心;深圳则排名第14位,属于跨国专业化创新中心;广州排名在24位,隶属于国际性专业化集成中心。从以上数据可以看出,湾区支持创新的金融服务实力较强,能够良好地服务湾区金融发展。

粤港澳大湾区创新能力持续增长,创新榜城市逐渐增多,目前,只有深圳与香港可以跻身全球百位以内,广州位列全球第113位,中山、珠海、东莞、澳门等城市则排名在全球300名之后(表6)。就整体数据来看,其相对于东京、旧金山、伦敦、纽约等湾区而言,粤港澳大湾区还存在着一定的差距。需要整合更多的资源,凝聚更多的创新型企业,汇聚更多的创新型人才,从而弥补粤港澳大湾区的不足。

二、粤港澳大湾区创新发展存在的问题

(一)创新能力不足

虽然粤港澳大湾区已经涌现出了很多家创新能力很强的公司,如华为、大疆等具有良好创新能力的企业,但与世界整体湾区情况对比来看,粤港澳大湾区的科研机构、高校等主体基础创新能力还存在着相对薄弱的现象。其创新能力弱于京津冀城市群及珠三角城市群,更弱于纽约湾区及东京湾区等世界一流湾区的创新能力。

近几年来,逆全球化经济发展趋势日益严重,单边主义抬头,贸易保护主义苗头已日益凸显,中美贸易摩擦也深刻地影响到大湾区的高精尖技术发展以及相关重要零部件的供应。由于我国基础创新能力薄弱,自主创新生产力不足,已经对粤港澳大湾区科技创新升级形成了比较严重的制约。

与此同时,粤港澳大湾区中创新实力强的城市是广州和香港,而深圳、东莞、佛山则聚集了大量的创业企业,创新技术需求量巨大。这样就导致创新成果和科研成果不能够第一时间产生创新效益。这也严重阻碍了粤港澳大湾区的快速发展。

(二)创新生产协作能力不足

我国粤港澳大湾区整体的创新能力与其他发达湾区还存在着一定差距,湾区内部各城市发展面临着差异化较大的困境。除广州、深圳、香港三个主要核心城市在世界整体格局里占一席之地外,其他城市明显处于发展劣势,需要进一步提高其创新能力。例如中山、肇庆、佛山、东莞、珠海等城市,虽然拥有比较发达的制造业实力,但是其创新能力较弱,严重阻碍了其快速升级发展;江门、澳门、肇庆等地受制于单一的产业结构,缺乏创新能力,缺乏产业升级改造的动力,尚不能真正融入到湾区整体的发展模式当中。

在我国一国两制的背景下,粤港澳大湾区内的香港、澳门,由于政治制度不同,经济模式和法律框架等都制约着粤港澳大湾区的有机组合,一体化进程受到阻碍,创新协作受到影响。使得创新要素不能真正地在粤港澳大湾区的各个城市形成合力,难以发挥创新成果的共享,同时也制约着粤港澳大湾区走向世界级湾区的步伐。

(三)创新服务品质有待提高

由于创新的资源及要素具有空间聚集性特征,只有创新各要素较为齐全,才能吸引更多的企业和更多的创新人才聚集于此,从而形成良性发展。粤港澳大湾区的创新服务则存在着严重的不足,广州、深圳、香港三个核心城市具有较强的金融服务能力,其他城市则存在着创投服务不健全、知识产权保护不完善,技术、转让服务缺乏有效的监管等问题。因此,粤港澳大湾区对创新人群所依赖的优秀发展空间还有待于拓展,各城市之间的创新政策支持有待于协调。

粤港澳大湾区周边发展区域显示出城镇发展快速化与乡村城镇相混杂的特征,人员品质参差不齐,配套设施也存在着不足,这也导致了对创新型人才吸引力的降低,直接制约了粤港澳大湾区对高品质创新型人才的需求。

三、粤港澳大湾区创新发展思路的有关意见

(一)积极推动粤港澳大湾区产学研一体化发展

随着新一轮技术革命的到来,不断深入发展技术、推动基础设施建设更新成为必然。基础研究、应用研究等成果转化已经陆续走上了正轨,粤港澳大湾区的多样化发展创新技术土壤正在趋向良好发展。

第一,应该聚焦基础学科的研究以及重特大科研项目的人力、财力、物力的投入,加大科学装置创新基础设施的全面开放共享,从而能够加深产学研一体化建设,直接破除基础创新不足的阻碍。

第二,积极鼓励粤港澳大湾区科研人员、创新型人才及高校进行多频次的交流合作,支持珠三角企业与粤港澳大湾区的高校科研院所展开合作,积极促进技术转移,把区域产业化技术优势扩展到整个粤港澳大湾区,形成整个湾区的优势。推动科研院校及高校与相关企业共享科研成果,把企业的需求变成高校和科研院所的科研项目,从而更加高效地推动产业创新,缩短创新周期,使创新成果能够第一时间形成生产力。

只有打通创新型企业、科研院校、科研机构之间的壁垒,把创新型技术第一时间转化成创新成果,投入到市场,才能真正地体现出粤港澳大湾区的创新活力。

(二)强化粤港澳大湾区多元化创新协同

由于粤港澳大湾区的特殊性质,导致了大湾区内诸多城市在经济模式、法律制度、技术体系等方面存在着巨大的差异性,这使得粤港澳大湾区内各区域之间的优势不能互补。因此需要加强多元化创新协同,激发粤港澳大湾区内各区域的创新活力。

在尊重一国两制的前提下,各城市之间应积极展开合作,加强创新基础设施建设的共享,建立创新技术的大联盟,推动各城市之间的金融服务,共享知识产权服务的有效流动,最后形成和谐、合作、共赢开放的创新生态。香港及澳门应该发挥其国际金融层面的优势,对其他地区展开服务。只有各区域间深入合作,破除壁垒、拆除短板与相互强化,才能逐步提高创新能力,从世界工厂走向国际科技创新中心。

另外,政府作为主导应提供更加开放、良好的创新发展空间,对于拥有创新型能力的企业以及创新能力的人才给予更大的政策倾斜,从而吸引更多的有识之士加入粤港澳大湾区的发展创新之中。提高教育文化医疗交通等方面的服务,吸纳全世界各地更多的创业群体、创新服务者及科研人员融入到这片具有创新能力的区域,为粤港澳大湾区的良好发展贡献出力量。

我国经过多年的发展,已经具备建立起一个世界级湾区的潜力。粤港澳大湾区已经拥有较为完善的产业体系和较高享誉度的国际化服务水平。虽然粤港澳大湾区在发展过程中受到了中美贸易摩擦、单边主义、逆全球化等不可控因素的影响,但是只要我们不断地完善大湾区的体系结构,不断地提高高校、科研机构、企业的创新能力,不断地破除湾区内各城市之间的壁垒,取长补短,湾区内各城市紧密联系,共享资源,推动产学研一体化发展,必将构建起一个全球化、国际化、多样化、创新型的世界级大湾区。

参考文献:

[1]锁箭,汤瑞丰.粤港澳大灣区高质量创新协同发展研究[J/OL].科技进步与对策:1-8[2020-11-19].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20201104.1715.006.html.

[2]林先扬,谈华丽.深化粤港澳大湾区文旅产业创新发展的思考[J].广东经济,2020(10):20-23.

[3]陈锡强,赵丹晓,练星硕.粤港澳大湾区科技协同创新发展研究:基于要素协同的视角[J].科技管理研究,2020,40(20):36-42.

[4]刘佳宁.粤港澳大湾区科技金融协同发展路径研究[J].南方金融,2020(09):57-65.

[5]倪丽君.粤港澳产业科技合作及发展研究[J].企业科技与发展,2020(10):1-3.

基金项目:基于机会公平指数的粤港澳大湾区高等教育公平性研究;项目编号(2020KY011)。

作者单位:广州理工学院