南汉的礼仪与“非礼”

2021-04-28

(香港中文大学 历史系, 香港 沙田999077)

南汉国祚不长,且偏安岭南,历来不受史家重视。 作为不具正统性的十国之一,南汉的礼仪史记录相较于五代及吴越等国更加简陋。 从宋朝到当代,南汉的历史研究受史料记录所限制。 作为第一手史料,南汉臣子胡宾王所著的《刘氏兴亡录》本应是最直观的文献[1]71,可惜宋元后已亡佚。 作为节度使出身自立称帝的刘氏,常不受史家待见。 薛居正将南汉列为“僭伪”[2]1799;欧阳修虽将南汉列为“世家”,但安排在“杂传”和“考”之后[3]809。

史家在记载南汉史时通常将其视作十国史的一部分,如《九国志》《十国春秋》等。 直到晚清,学海堂的两位学长梁廷枏、吴兰修才以南汉为本位出发,撰写了《南汉书》《南汉纪》等。 而今人的研究,大多基于对古籍的考据以及南汉二陵的发掘。 陈欣的《南汉国史》专注于南汉的军政制度,兼论当时的佛教文化。 广州文博系统的全洪、程存洁、张强禄等人基于对德陵、康陵的发掘情况撰写了考古学报告。 其中,程存洁、张强禄等人有专文论述南汉的哀册仪礼和陵寝制度。

而在礼仪史范畴内,史家多认为五代十国是“礼乐崩坏”的年代,无礼制可言。 的确,五代战乱迭起,小朝廷重兵轻儒也是从现实出发。 后晋出帝石重贵曾道:“礼非我家事业也。”[2]1067欧阳修评价五代道:“五代,干戈贼乱之世也,礼乐崩坏,三纲五常之道绝,而先王之制度文章扫地而尽于是矣!”[3]188但是,五代乱世还是有礼仪可言的[4]415。 这些小朝廷在主观上都认为自己是正统,相互之间亦以邻国外交礼节相待。

史家有意避开五代十国礼仪史的另一原因是五代十国大多继承唐制。 吴任臣在《十国春秋·十国百官表序》中提道:“十国官制,大略多仍唐旧,间有与《六典》异名者……南汉内三师、内三公,则又不足道者也。”[5]1639史家认为,十国离唐朝太近,而掌控十国政权的人又大多曾在唐朝任职,若想研究十国礼制、官制,大可在唐史中找到依据。

笔者认为,不受古代史家重视的南汉礼仪也应该得到研究。 因此,笔者抛砖引玉,展开对南汉礼仪的探究。 寻找史料中残存的南汉礼仪记录,比较研究南汉的礼仪与不合礼仪的“非礼”事件,讨论南汉“礼乐崩坏”的原因是本文的主题。

一、 南汉的礼官制度

五代十国离唐朝不远,且众多君主曾任职于唐朝。 因此,五代十国的官僚制度大多仿照唐制,各国也会根据自身的实际情况稍做增减。 吴任臣在《十国春秋·十国百官表序》中表达了自己对南汉“内三师、内三公”的厌恶情绪。 事实上,南汉的官制几乎全盘照搬了唐代的制度,但是自南汉高祖刘执政末期开始重用宦官后,宦官几度成为南汉朝廷中最大的一股政治势力。

《南汉纪》载:“高祖虽宠中官,其数裁三百余……至是(后主刘鋹时)渐至七千余,有为三师三公者,但其上加内字,诸使名不翅二百。”[6]66由此可见,至南汉后期,宦官甚至可以任职宰相,是否加缀“内”字仅是其身份的区别符号。 宦官能够形成如此大的势力显然不符合规制。 这是南汉在官制上的“非礼”表现之一。

抛开宦官掌权的南汉后期朝政来看整个南汉的官制,我们发现,被史家唾弃为“礼乐崩坏”的十国中,其实亦有掌管礼仪的专职官员。 刘隐任静海节度使时以礼贤下士而出名。 《南汉书》载:“烈宗折节下士,敬礼不少衰。”[1]47南汉设立礼官的历史可以追溯到刘隐任静海节度使时藩镇内的掌书记一职。 《资治通鉴》载:“(掌书记)掌朝觐、聘慰、荐祭祀、祈祝之文,与号令、长绌之事。”[7]6905由此可见,掌书记即藩镇内部的礼官,主要协助节度使解决藩镇与朝廷及藩镇内部之间的礼仪祭祀事务。 担任这一职务的是陈用拙,他在刘隐任静海节度使时任掌书记并摄观察判官[5]891,兼职礼仪和军事,符合当时藩镇的实际需要。 此人“少娴习礼乐,工为诗歌”[1]52,可谓不务正业。 但其在乾化四年(914 年)代表“大越”(南汉前身)出使吴越国,以不卑不亢的气度完成了在吴越国的宾礼仪式,并获武肃王赏赐大量金帛。

恢复科举取士,为国家选举人才本应是礼部侍郎李殷衡的本职,但实际上,提出恢复科举的官员是兵部侍郎杨洞潜。 乾亨四年(982 年)三月,杨洞潜上书请求开设学校与科考:“洞潜遂乘间陈吉凶礼法,请立学校,开贡举,设铨选,国家制度,粗有次叙。”[5]889此后,南汉每年通过进士明经科的考试选举出十余人入朝。 兵部进行倡议,实际上是干涉了礼部的正常运作,虽然恢复科举是有利之事,但也反映出南汉立国之初礼部运作的混乱情形。

除了礼部,主管南汉礼仪的还有太常寺,寺设太常卿主政。 在吴任臣编纂的《十国百官表》[5]1654与陈欣整理的《南汉中央官制表》[8]139中,均有南汉太常寺中只设太常卿的记录,却未有太常少卿一职的记载。 但在现存的南汉国史著作中,并没有关于太常卿的详细记载,以至于今人无法得知究竟有谁于何时担任过南汉的太常卿。 与吴任臣、陈欣二人所制之表相补充的则是梁廷枏的《南汉书》,其中有载:“周杰……大有中,迁太常少卿。”[1]51由此可见,南汉太常寺是设置了太常卿、太常少卿等官职的较为完备的礼官部门。同时可以断定,吴任臣和陈欣的官制表对南汉太常寺礼官的记录存在遗漏。

至于太常寺在南汉朝廷起什么作用,史籍中并无过多描述,但可以从南汉臣列传中互见。 根据唐制,太常寺应当主管郊祀、社稷和明堂礼仪。大宝二年(959 年),尚书右丞兼参政事钟允章与宦官集团在圜丘祀礼的祭坛上起了冲突。 《南汉纪》载:“十一月,汉主将祀圜丘,前三日,允章帅礼官登坛,四顾指挥设神位。”[6]64-65虽然吴兰修并没有提到钟允章所率领的礼官究竟是来自礼部还是来自太常寺,但依据南汉沿袭唐朝礼官制度的习惯,可以推断钟允章率领的礼官来自太常寺。因此,太常寺卿、少卿等礼官的职能亦能够明确。

关于管理皇室宗族事务的宗正寺卿,《十国春秋》有由刘濬兼任的记载:“高祖即位,拜宗正卿兼工部侍郎。”[5]890此外,并无其他关于南汉宗正寺卿的任何记录。 据《五代会要》记载,后周的宗正寺是“见管齐郎室长……见管礼料库收贮”[9]的宗族礼仪管理机构,此外还负责太庙等祭礼的准备工作。 我们有理由相信南汉宗正寺的职能应当与五代其他国家相差无几。

南汉还设立了一个独特的职务——崇文使。在其他朝代中,找不到设立同名官职的信息。 由此可见,南汉崇文使的设立既非继承唐代,又非模仿同时期的其他国家,更没有流传到宋代。 通过对比《十国百官表》中各国相似的官职,笔者发现,同时期的吴国礼仪使从属于客省使这一条目,而南汉的客省使与崇文使在表中相邻;后蜀的礼仪使与南汉的崇文使则被吴任臣放置在同一条目中。 由此可见,虽然史籍并没有记载崇文使的具体职能,但通过对表格条目的分析,笔者认为,崇文使或多或少参与了有关礼仪的事务。 《南汉书·诸王公主列传》印证了这一观点:“(立储)议已定,会崇文使萧益入问疾。 高祖以其事访之。 益力言不可,乃止。”[1]38按官品论,崇文使的级别并不高,再往下就是三司、内侍省和各州刺史、藩镇。立储之事,刘完全可以和宰相这一级别的官员商议。 笔者推测,崇文使萧益之所以能够介入南汉“立嫡长”还是“立贤”的讨论中,一方面是因为其与刘的私人交情,另一方面是因为崇文使本身的礼仪职能。 崇文使至少在一定程度上管理着王国的礼仪事务。

经过对南汉礼部、太常寺、宗正寺和崇文使的考据及分析,笔者发现,南汉虽处“礼乐崩坏”的五代十国,但其仿照唐制建立了自身的礼官系统。这些礼官在南汉皇帝的郊祀、立储等礼仪宗法事务上起到了重要的协助作用。 不过,在南汉礼官系统中也有其“非礼”的、不合章法的部分,例如杨洞潜作为兵部侍郎干涉礼部的工作、钟允章在祭祀圜丘时与宦官许彦真起冲突等。

二、 南汉的祭祀礼仪

在南汉立国以前,刘氏藩镇内部已有专职礼官掌管礼仪事务。 除礼官之外,刘隐的宾客幕僚中还有一大批通晓礼经礼义的中原人士。 这些中原人士是南汉的立国之本,也是南汉儒家的代表。例如宰相赵光裔、陈用拙、王定保、周杰等人皆晚唐进士出身,为刘氏藩镇和南汉在与中央朝廷和各个国家之间的交往礼仪中作出了不少贡献。 其中如赵光裔在主政时说服刘与马楚通使,在主导两国完成聘礼的同时解决了南汉多年来的“楚难”[5]887-888。

南汉立国之初,有这样一个“非礼”事件:王定保作为唐朝进士,客居岭南,一向支持刘归顺后梁、恪守节度使的本分。 刘作为晚唐、后梁两朝人臣,本身已是“贰臣”的身份,若再僭越称帝立国,更是不符合君臣之礼。 刘氏宗族一向敬畏中原人士的正统观,但在帝王之位面前,正统的礼数显然是刘的障碍。 由于敬畏王氏的威严,刘想称帝只得调离王定保。 “越主初欲僭号,惮王定保不从,遣定保使荆南。”[6]28“俟其出境,乃举即位礼。”[1]51刘最终还是无视人臣的礼数即位称帝。 但此次“非礼”事件还没有结束,王定保返朝得知建国的消息后道:“立国当有制度。 顷吾入南门,‘清海军’额犹在,是藩镇之名号未除也。 藩镇而称制,四方不取笑乎?”[1]48也就是说,南汉立国本身就是不合礼数的僭越。 而立国之后,南汉也并不注重礼仪制度的更新,这是造成“非礼”事件发生的根本原因。

五代各国礼仪虽然大多继承唐制,但也会根据各自的实际条件自行增减仪式的程序、器物。易言之,五代时期,尤其是南方诸国,其立国时间短且缺少通晓礼仪的学者,对礼仪的认知往往较为浅薄。 加上朝廷仪式大多与政治意义挂钩,以及南方诸国统治者深信佛教、道教,王国礼仪通常被改革得十分功利且草率[10]11。 钟允章在郊祀祭坛布置神位时与宦官集团发生冲突,许彦真用“潜有所祷”[6]65的罪名诬陷他。 后主刘鋹很快就以谋反的罪名将钟允章和他的两个儿子一并处死。 由此看来,虽然五代十国的礼仪在继承唐制的基础上有所增减,但是礼仪与政治统治之间的关系依旧十分牢固。 但凡牵扯到礼仪之事,以南汉为代表的各国统治者都非常敏感。

南汉皇帝十分重视郊祀和社稷礼。 首先是郊祀礼仪。 五代十国的统治者重视郊祀礼,其根本原因在于各国帝王大部分出身于晚唐、后梁的藩镇,在主观上他们建国称帝均得不到正统性的支持。 正统性的缺席会给五代十国的统治者们带来一种心理上的弱势[10]12。 如何扭转这种心理弱势并在国家内部建构正统是南汉乃至五代十国的帝王必须正视的问题。 因此,郊祀祭天就成为五代十国的统治者解决这一问题的最佳途径。

关于郊祀的时间和对象,五代十国各国保持的传统各有不同。 例如,吴国保持在孟夏行雩祀和冬至祭天[10]4;南唐传承得更完备,保留了祈谷、雩祀、皇地祇和祭天礼[10]8。 吴国与南唐已经是五代十国中保存郊祀非常完备的国家,其他国家包括南汉在内,大多数只保留了祭天之礼。 至于在唐代出现的极其重要的明堂礼,在五代十国时期都只存在于各国的礼制设想中而已。 在南汉的历史中,皇帝在都城南郊共进行过三次祭天之礼,刘、刘晟和刘鋹各行一次。 刘在开国的第二年祭天:“冬十一月,帝祀天南郊,大赦。”[1]7刘晟以弒兄上位,为建构其篡位的正统性他在即位后的第一年就举行祭天仪式:“十一月丁亥,帝祀天南郊,大赦。”[1]16刘鋹在安葬好刘晟后的第二年也举行了祭天仪式: “辛亥, 祀天南郊,大赦。”[1]22

在史籍的寥寥数语中,我们可以确定南汉的祭天礼仪严格遵循了《开元礼》中对祭祀时间的要求。 三次祭天的时间都是在冬天十一月,且有极大可能都是在冬至这一天。 关于祭祀的对象,史书中并没有提到相关信息。 笔者推测,南汉祭天的对象是昊天上帝。 但南汉是否继承了唐代从祀五方帝的传统,这应当存疑。 王光华认为,南方诸国冬至祭天,大多主祀昊天上帝,而极少从祀五方帝。 例如,前蜀高祖王建就将五方帝与昊天上帝分开祭祀:“夏五月,祀黄帝于南郊;翼日,祀地祇于方丘。”[5]525南汉极有可能与南方诸国一道,将祭天的对象限定为昊天上帝。

南汉祭坛所在的位置即皇城所在地——兴王府的南郊。 宋人方信孺在游历广州时曾赋诗:“一德由来可享天,东邻牛祭亦徒然。 荒凉到处游麋鹿,谁识郊坛八面圆。”[11]可以推测,南汉祭坛的位置处于宋代广州城南的一个十分荒芜的地区。 广州考古所在挖掘南汉二陵时曾误认为南汉祭坛位于广州小谷围岛。 而《南汉国史》则推测南汉郊坛在河南地区,即珠江以南的隔山乡[8]281。其中,小谷围遗址已经被确定是刘的康陵,而“隔山乡说”也没有过多的证据。 根据南汉广州地图分析,当时珠江的北岸大致在今天的文明路稍南。[12]而珠江的南岸大致为今晓港公园稍北一带。 从南汉新南城到隔山乡的江面距离超过三公里,不过隔山乡位于南汉皇城中轴线的正南方。笔者认为“隔山乡说”有一定的道理。 迫于南汉时广州繁杂的水文地理以及礼制上的苛刻要求,南汉帝王将祭坛设置在珠江以南的地区也并非不可能。

除祭天礼外,南汉还是南方诸国中唯一保存籍田礼的国家[10]12。 “(大有元年)是岁,陟僭行籍田之礼。”[2]1808“(乾和) 十二年,晟亲耕籍田。”[3]816根据梁廷枏的考证,刘和刘晟的两次籍田礼都是在春季正月举行的。 《礼记·月令》载:“孟春之月……乃择元辰,天子亲载耒耜……躬耕帝藉。”[13]由此可见,南汉的籍田礼依旧是遵照传统的时间点而举行的礼仪。 值得一提的是,薛居正等人在史书中说明,南汉帝王是僭越行天子之礼。 刘和刘晟都是僭越即位的帝王,一个是节度使称帝,另一个是弒兄称帝。 他们在执政中期选择举行籍田礼,一方面是为了彰显农业在南汉的地位,另一方面则是强调自己在国家中的政治地位,至少强调了在南汉朝廷内部建立臣民的正统观。 这也从侧面体现出南汉在礼仪方面尤其是在天子礼仪方面为建构政治正统性而做出的努力。

综上,通过对南汉祭礼史料的分析,我们不难发现,南汉在礼仪仪式中所要表达的政治内涵颇多。 作为一个并无执政正统的僭越政权,从刘到刘鋹,四代帝王都在努力地通过郊祀、籍田等仪式建构自身的正统。 虽然在开国之初刘为了尽早称帝闹出了一些“非礼”事件,但至少南汉自始至终都恪守着相关礼仪的仪节要求,比如祭坛的位置、祭祀的时间、祭祀的对象等。

三、 南汉的宗法与神祇

五代十国出现过多次弒父、弒兄的篡位现象。从这个角度看,五代被称作“贼乱之世”理所当然。 但是,弒父、弒兄的本质是封建王朝各国王室内部的政治斗争,如果因此就下定论说五代是一个不讲宗法礼制的时代则有片面性。 从客观情况看,在封建王朝里五代十国的宗法礼制保存得还算完备,只因各国的实际情况和战乱程度稍打折扣,而就宗法传承角度而言,五代比十国传承得更好。

该时期,各国在建国之初就建立宗庙以维护王室宗法,并以此显示自己立国的正统性。 后晋就曾在立国后因为宗庙问题引发了朝廷的争论。天福二年(937 年),段颙上书晋廷请立宗庙,认为:“今臣等参详,唯立七庙,即并通其礼。”[2]1898而刘昫、张昭运等人反对立七庙,认为:“况国家礼乐刑名,皆依唐典,宗庙之制,须约旧章……追尊四庙为定。”[2]1902简言之就是,段颙主张立七庙以显示后晋王室的功德,而刘昀、张昭运则主张仿照隋唐惯例先立四庙。 四庙之制在五代颇为盛行,后周在广顺元年(951 年)亦建立四庙:“七月一日,皇帝御崇元殿,会使奉册四庙。”[2]1904后晋、后周都是依照唐朝惯例先立四庙的典范,而后唐则在明宗时建立了七庙制度,薛居正记有:“盛朝中兴,重修宗庙,今太庙见飨高祖、太宗、懿宗、昭宗、献祖、太祖、庄宗七庙。”[2]1909后唐立七庙是因为明宗认为此时的后唐已经达到中兴,可以仿照唐制扩展宗庙的规格。

但南方诸国并没有五代那么长的血脉传承。包括吴国、闽国和南汉在内的南方国家都很难凑够四庙或五庙的形制。 刘在建国伊始就建立了宗庙制度,《资治通鉴》有记载:“追尊祖安仁曰太祖文皇帝,父谦曰代祖圣武皇帝,兄隐曰烈宗襄皇帝。”[7]8817由于刘氏家族在刘安仁以前并不见经传,刘立宗庙也只能够立三庙,无法仿照唐朝和五代中央朝廷建立四庙或七庙制度。 值得一提的是,除了被篡位的殇帝刘玢和被宋朝招安的后主刘鋹这两个无法入祀宗庙的皇帝之外,南汉在被灭国之前也只是刚好凑够五庙而已。 至于南汉的禘袷祭祀史料,因均已失传,笔者不好多作推测。

关于南汉宗庙的位置,笔者认为可以通过唐朝长安皇城与太庙的相对位置进行推测。 唐朝的太庙位于皇城的东南部、太常寺的东边。 南汉时,兴王府城东有东濠,北有城北濠池,西有药洲园林,南临珠江北岸[12]。 南汉都城彼时建立在禺山一带。 这个不到0.5 平方公里的兴王府城被人为地切割为北中南三个部分,北部是紫禁城,中部是皇城,南部是新南城。 按照南汉帝王从刘开始大兴土木建设宫殿群的奢靡传统,兴王府城中应当只有较少的民居,且集中在新南城的南部。 学者全洪曾说过,南汉宫殿出土的柱基、鸱吻的形制大多类比唐长安,有的规格甚至超过了长安(1)全洪老师的说法,出自广州大学某学生课题组的一次视频采访:解密南汉国[EB/OL]. https:/ /www. bilibili. com/video/av52312464/? from=search&seid=5927388088055406249,2019-05-13.。可以推断,南汉的宗庙可能与长安城的宗庙相对位置相似,大概在当时禺山以东的地区,即今广州文德路以东一带。

除了延续宗庙制度外,南汉的立储也恪守着严格的宗法制度。 在刘氏宗族内部,共有三次父子相传和一次兄终弟及的继承方式。 刘谦是封州刺史,聚集了众多幕僚和士兵,死后将官职传给了长子刘隐;刘隐在去世前将清海军藩镇传给了弟弟刘;刘称帝传位给了嫡长子刘玢;刘晟弒兄篡位,后传位给了长子刘鋹。 可以说,南汉朝廷除了刘晟篡位不合礼法外,其他时候均恪守着“立嫡立长”的宗法制度。 关于立储事宜,在刘执政末期曾有这么一次宗法讨论,当时,刘最出色的九子万王刘洪操已在交州战中阵亡,而最有才能继位的应是五子越王刘洪昌。 刘亦想立洪昌为太子,《南汉书》有载:“惟洪昌类我,意欲立之。”[1]38右仆射王翷甚至已经制定好将秦王、晋王迁出都城协助刘立储的计划。 但崇文使萧益却以宗法制度为由极力劝阻,这方面《南汉书》也有记载:“立嫡以长,古今通制。 违之而立少者,则长者必争。”[1]63因为刘的长子、二子均早夭,若萧益的嫡长子继承建议成行,最大的受益者是三子秦王刘洪度。 刘顺从了传位嫡长子的建议,将刘洪度立为太子。 但刘洪度“性庸昧且荒淫”[1]15,即位不到一年就被晋王刘洪熙所杀。 卢膺在《高祖天皇大帝哀册文》中道:“法成周而垂范,稽世祖而作则,构大业而云忠,偃巨室内而不惑。 嗣主仁孝,僶俛祚阶,抑情登位,感结疚怀。”[14]这是极具讽刺意味的恭维,也是南汉帝王恪守宗法礼仪而缺失政治考量的体现。

中宗刘晟(即刘洪熙)在篡位后的数年里将十三个亲兄弟残杀殆尽。 刘晟没有尽到一个大宗统领各小宗的宗法义务,反而制造出极其不合礼法的宗族事件。 《南汉纪》载:“(乾和五年)九月,汉主恐诸弟与其子争国,杀齐王洪弼、贵王洪道……尽杀其男,纳其女充后宫。”[6]55刘晟将弟弟们灭杀殆尽,而将所有弟妹纳入自己的后宫,这种乱伦的行为叫作“收继婚”。 虽然在春秋时期,中原曾出现过这种婚姻制度,但《左传》中将这种僭越礼法的婚姻称作“烝”,被视为不正当的行为[15]。 因此刘晟的这种行为亦是不合礼法的“非礼”丑闻。

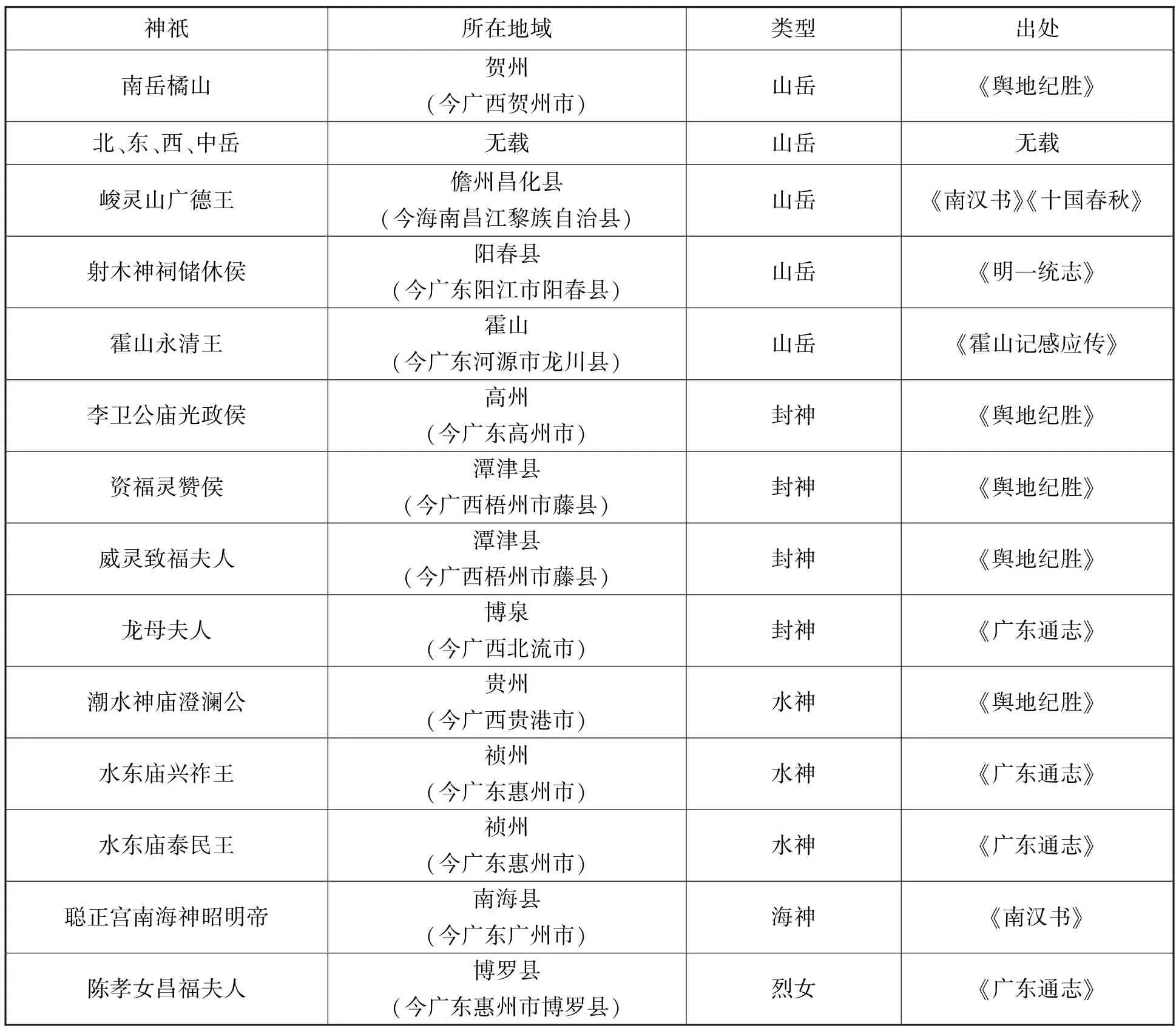

除宗法制度外,南汉亦通过加封境内山川神祇来统一地方和朝廷的信仰观念。 《南汉书》记载:“乾亨元年秋八月癸巳……置五岳,皆建行宫。”[1]7刘在登基当天就仿照南诏在国境之内设置五岳,以显示自己是一个独立的政权。 刘鋹执政时,南海县(今广东广州市)一女子生下一个“两首四臂”[6]75的婴孩。 刘鋹认为是南海神显灵,又封南海神为昭明帝。 南汉敕封的地方神祇并不少,但从南汉帝王崇尚佛风的宗教追求来看,地方神远远不如佛寺的地位。 笔者基于吴兰修的考证[6]26-27,补入吴任臣、梁廷枏的说法,制作了《南汉敕封神祇表》,具体见表1。

表1 南汉敕封神祇表_

南汉帝王皆信仰佛教,尤其是后主刘鋹,更是在兴王府四周仿照二十八星宿修筑了二十八寺,又在罗浮山上修建天华宫、黄龙洞等。 在帝王的推广下,南汉一度重现“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的壮观景象。 相比之下,地方神祇的敕封与先前提到的祭天仪式则逊色了许多。 可以肯定的是,在南汉后期,代表正统礼仪的儒家远远落后于宦官集团与佛僧方士。 综合来看,南汉虽然恪守宗法立储传位、遵循正统敕封地祇,但这是南汉帝王碍于开国中原进士集团的面子而作出的让步。 高祖、中宗残暴无礼,殇帝荒淫无度,后主崇尚佛教,以上种种,都说明了南汉作为“礼乐崩坏”的五代十国的一员,无法避开“非礼”的时弊。

结论

南汉历经四主,只有短短五十多年的历史,且所处的是“礼乐崩坏”的五代十国时期。 就南汉礼制本身而言,由于受正统观的影响,史家大多不愿详述,多以僭越之名一笔带过。 与此同时,本身就稀少的南汉礼仪史的相关记录大多散佚,我们只能在十国军政史中搜寻残存的史料进行研究与推测。

总体而言,南汉前期励精图治,凭借富饶的岭南区位优势和被迫南迁的中原进士集团勉强维持王国的稳定,并在国内通过祭天礼、籍田礼、宗庙礼和敕封地方神等手段构建自己在国境内的正统性,扭转宗室僭越称帝的心理弱势。 由此可见,南汉礼仪本身具有极强的政治意蕴,皇帝对礼仪的施行十分重视且敏感。 简言之,南汉前期的国家礼制具有三个特点:第一,以中原人士为礼仪基础,如赵光裔、王定保等中原进士集团成员是南汉礼仪的主导者;第二,藩镇特征并未褪尽,礼仪官制混乱,有兵部干涉礼仪事务的先例;第三,南汉礼仪活动中常因帝王的主观意愿而造成“非礼”事件,如刘晟的“收继婚”乱伦行为等。

到后主刘鋹执政时,因佛僧方士和宦官集团开始替代传统儒家士人在南汉小朝廷中的统治地位,造成南汉礼仪在历代史家笔下多以“荒淫怪诞”“光怪陆离”而著称。 而真实的南汉礼仪制度并没有史书上所言的那般吊诡。

首先,南汉在礼官制度上主要继承了唐朝的制度,礼部、太常寺、宗正寺等机构共同形成南汉的官方礼仪系统,负责南汉祭天、籍田、敕封等国家礼仪仪式的筹备。 另外,南汉独创“崇文使”一职,这个官职也应牵涉到南汉宗室礼仪的一些领域。

其次,南汉多次举行郊祀礼、籍田礼,并建设了许多礼仪建筑,例如,这些建筑有部分可能位于珠江以南的天坛、禺山以东的太庙以及近年来发掘的康陵、德陵等南汉帝王陵墓。 南汉的礼仪与政治的关系十分密切,是在国家内部扭转正统性责难时所采取的一些应对措施。

再次,南汉宗室还恪守着“传嫡以长”的宗法思想。 虽然中宗的篡位和殇帝、后主的行为导致南汉宗室立嫡长的决定多次失败,但我们依旧能够从中感受到南汉十分传统的宗法观念。

此外,南汉还通过敕封地方神祇来加强各地对南汉的“国家—乡土”的认同。 这在崇尚佛法的南汉,应是一次意识形态上对乡土仪礼和儒家学说的跨越与让步。

不得不承认,薛居正、欧阳修笔下的那个“五代十国”确实是“光怪陆离”“礼乐崩坏”的年代,但研究五代十国礼仪史并不能因一家之言就认定这个时期毫无礼仪可言。 同时,我们也不能因为发现了南汉在国家礼仪制度、仪式上曾经遵循礼法的约束,就否认诸多“非礼”事件的发生。 礼仪与政治一直是南汉政权正统性的寄托,但因为帝王自身的素质而遭到破坏。