数字化教材的模型构建和实践策略

2021-04-26徐诗雨

摘 要

数字化教材是构建智慧课堂的重要内容,支持着信息技术与课程教学的整合,推动着课程教学方式的变革。研究基于文化历史活动理论,分别从学生和教师视角构建了数字化教材的使用模型。从学生视角出发,为推动自主化、个性化的学习,学生需要掌握数字化教材使用策略,开展学习活动的全方位记录;从教师视角出发,为推动数字化、智慧化的教学,教师需要加强对学生的过程性评价,构建教学互动的智慧交流圈,为实现智慧课堂提供条件。

关键词

数字化教材 文化历史活动理论 智慧课堂

目前,我国已从数字化教育建设阶段转入智慧教育阶段,而教育信息化目标的实现,则需要借助信息化教学环境去变革传统课堂教学结构[1]。新一代信息技术打造的智慧课堂,能为学生带来智能、高效、有趣的学习体验,而这种体验的生成离不开信息技术支持下课堂教学的变革。

数字化教材作为智慧课堂实施的重要平台,其开发与实施成为了近年研究者关注的焦点。我国从2000年“校校通”项目开始,首次把纸质教材搬到网络;2002年人教社研发手持式数字化教材在9省10所学校开展如何使用数字化教材的实验;2012年人教社明确提出“数字教材”的概念,并启动第二代人教数字教材的设计和开发。至今,我国数字化教材已历经二十年的发展。同时,国外数字教材也在不断发展。以美国为例,截至2020年8月,美国专业教材编写团队开发的“发现教育(DISCOVER EDUCATION)”数字化教材已经服务了超过140多个国家、近五百万教育工作者和五千多万学生[2]。数字化教材经过多年的探索、研究、实验,已真正走进了课堂,走到了教师和学生面前。

数字化教材已经顺利实现了由教科书电子化向多媒体数字化的过渡,当前正在朝向以人工智能、大数据为基础的数字化平台发展。区别于电子书、电子课本和电子书包,数字化教材既是一种数字化的教学系统,也是一种立体化的学习支持平台。它有机整合了不同形态的资源,同时可以满足多种学习需求,支持反复使用,实现及时通信、共享资源、动态交互的目的[3]。相较于传统教材,数字化教材拓展了学生的学习资源,全方位记录学生的学习过程。它不仅能成为教师数字化教学的有效助手,更能协助教师搭建开放活跃的智慧交流圈。数字化教材的有效使用提升了学生的信息素养、基础批判能力、问题解决能力、创造力[4],而且对学习成绩有正面效应[5]。但也有研究表明,数字化教材和传统教材对学习结果的影响并无显著差异[6],甚至前者需要花费更多的时间[7]。数字化教材使用结果的矛盾表明其在使用过程中存在问题。从纸质教材到数字教材的转变,不仅是教材选用的转变,更是教育理论当中知识观和学习理论的发展[8]。如何使用数字化教材,将数字化教材有效融入智慧课堂是亟待解决的问题。

一、数字化教材使用模型构建

1.文化历史活动理论模型

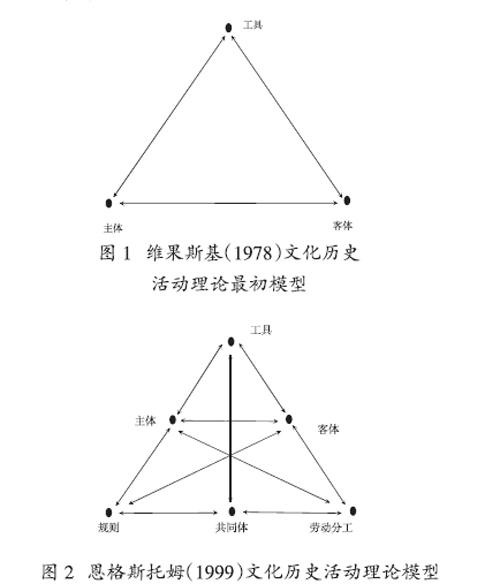

活动理论揭示了一般的活动结构与关系,而数字化教材的使用(即学生利用数字化教材学习)是一种具体的活动,它符合活动的一般结构,但又有其特殊性。数字化教材作为活动工具,能够在人(主体)和他们所追求的目标(例如理解事物或者完成任务)之间起中介作用[9]。但它同时也能自主地控制、调节和推进活动进程,对活动进程产生积极或消极的影响,使其在工具性基础上拥有了活动客体的价值。通过三角示意图(如图1),文化历史活动理论将主体、客体和工具之间的关系清晰展现。

文化历史活动理论起源于辩证唯物主义和德国古典哲学,由维果斯基正式提出,历经三代发展[10]。第一代活动理论以维果斯基为代表,他强调个体不是直接对环境作出反应,而是借助文化工具作为中介来实现目标。第二代活动理论由他的学生卢瑞亚和列昂节夫完善,提出了活动的层级结构,强调共同体需要在宏观层面分析活动,引进了规则、共同体和分工,凸显了个体和共同体的互动。第三代活动理论以恩格斯托姆为代表,突出活动的社会性,提出“学习者集体”和“高级学习网络”的概念,以相互作用的多种活动系统作为分析单位,构建了六要素分析模型(如图2),此模型也是当今最成熟、运用最广的文化历史活动理论模型。第三代活动理论注重活动系统的多重声音,强调矛盾在活动中的重要作用,并鼓励成员进行面对面的交流反思,推动整个系统产生质的变化[11]。在教育教学的过程中,活动理论提供的历史文化方法能有效分析植根于情境的动态问题。在智慧课堂当中,研究者可以通过此理论分析作为中介的数字化教材的使用模型和运用策略。

2.学生视角的数字化教材使用模型

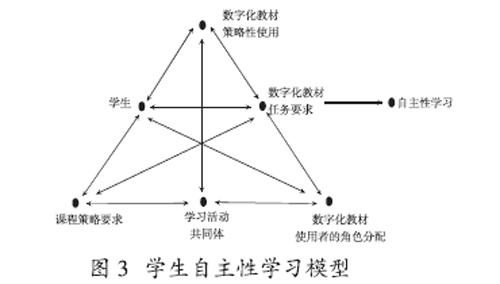

文化历史活动理论指出人类活动是以工具为中介来调节主体与环境之间的交互,且工具影响人的外部行为和智力发展。作为一种策略性工具,数字化教材丰富了学生的学习资源和学习方法,让学生能随时、随地进行趣味化、自主化的学习。传统的纸质教材承载内容有限,无法拓展额外知识,且局限于特定时空,需要在教师的引导下进行学习。相比之下,数字化教材承载了海量的学习内容,支持丰富的媒体资源形式。此外,数字化教材打破了学习的时空限制,让学生能够随时随地进行自主化学习。例如,学生可以在课后利用数字化教材重新学习不懂的知识,搜索自己感兴趣的内容。当学生掌握了数字化教材的使用方法和运用策略,便能在相关任务要求下进行有目的、有方法的自主性学习。在自主性学习模型当中,数字化教材作为工具性存在促进了学生自主性学习的发生,同时也让学习活动共同体成为了可能(如图3)。它将师生联结成共同体,让自主性学习既能在个体的探究下发展,又能在集体的指引下成长。

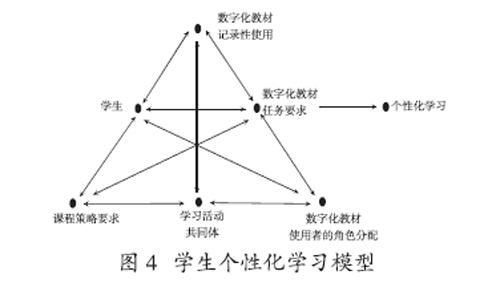

作为活动理论的分析单位,活动能够将学习者的思維过程外显,及时调整学生的学习活动,有效实现学习内容的建构[12]。实时、准确记录学生的学习活动是对个体的深入了解。数字化教材作为学习活动系统的中介,它不仅能为学生的学习过程提供全方位记录,更能为其提供个性化学习指导。从学习活动系统出发,数字化教材贯穿于课前预习、课堂参与、课后评价;从个体出发,其涉及任务的查看、完成和反思。在目的化、流程化、周期化的学习过程中,数字化教材实时记录了学生的学习动态,例如学习笔记、搜索记录、学习时长等学习痕迹。学习过程的全方位展示和分析,不仅帮助学习者了解自身发展水平,更能帮助其回顾探究过程,实现思维的有效进阶。在大数据和算法的支持下,数字化教材也能根据学习者的需求推送专属资源,有力推动学生的个性化学习。在个性化学习模型中,数字化教材通过外显学习者的思维和实践过程,帮助学习者了解学习情况,构建“数字化肖像”,为个性化学习打下基础(如图4)。

3.教师视角的数字化教材使用模型

文化历史活动理论指出,在单个活动系统中,矛盾是活动变化和发展的根本原因[12]。教师的教学效果和学生的学习结果是学习活动变化和发展的主要矛盾。在传统课堂当中,教师很难获得整体教学的有效反馈,更无法掌握每位同学的学习情况。但在智慧课堂当中,数字化教材可帮助教师解决此类教学矛盾。作为教师的数字化助手,数字化教材能够为其收集和分析学生表现的过程性数据和结果性数据,从而帮助教师实现过程性评价和结果性评价的统一。教学上的重难点不再仅仅是课标上的专家意见,更是结合班级实际情况作出的准确判断。数字化教材将以往内隐的矛盾通过数字化的外显方式呈现,并让这种矛盾不断“侵入”到课堂当中,引起师生对于矛盾的关注(如图5)。

“学习就是对话,是社会性对话协商的过程。”[13]对话是人际交流的对话,也是知识、思想的对话。在数字化教材的支持下,对话搭建起人际交流网络,完善了个人思维,促进了学生成长。随着互联网的发展,融合人际交流和学习知识的学习社群开始成为学习知识的重要来源渠道。通过数字化的人际交互体验,学习者能够进行知识共享和思维辩论,具体对象可以包括教师、学生、家长、社会人士等。这不仅打通学校、家庭、社会多个空间,同时实现了跨学科的整合。多对象、大空间、跨学科的综合呈现出未来课堂互动的新样态。在数字化教材的依托下,智慧教室不再仅仅是技术装备上的智慧,更多的是思维交流层上的智慧。由此可见,数字化教材支持下的智慧课堂能够生成以多个学习社群为组成单位的智慧交流圈(如图6)。在智慧交流圈中,数字化教材的互动性使用使得教师教学和学生学习的源头活水不断涌进,激起思维的层层浪花。

二、数字化教材使用的实践策略

学生和教师的数字化教材使用模型是在学理层面上的构建与尝试,而在面对具体教学情境时,数字化教材的使用仍旧困难重重。于学生而言,当缺乏具体的学习目标和策略时,数字化教材只能作为电子设备的客体存在,无法成为学生提升自身学习潜能的中介手段。从本质上讲,数字化教材只是纸质版教材在物理空间上的改变,无法带来学生学习方式的根本性变革。于教师而言,教师熟悉教学内容,更愿意相信经验和直觉,不愿意以学生为试验品来尝试数字化教材。数字化教材的发展不仅需要构建模型,更需要在实践层面上加以指导。

1.掌握数字化教材使用

在智慧课堂当中,有效掌握数字化教材需要灵活运用各种学习工具,学习多种使用策略。首先,针对不同的学科,学生需要熟悉不同的学习工具。例如,学生在语文学科中利用模拟毛笔的工具进行书法练习,在物理学科中通过虚拟实验了解物理公式的来源,在地理学科中观察行星、太阳系等立体模型感受宇宙的奥秘。其次,为培养高阶思维,学生需要利用不同的工具开展思维能力的训练。学生可以利用数字思维导图、超链接等工具,实现数字化教材中重要关键词的关联、跳转,搭建文本之间的逻辑框架,促进自身思维的进阶。最后,作为“数字原住民”的新一代,学生是主动的、有经验的学习者,对于新技术有天生的适应力。在学习过程中,学生要将数字化教材作为学习共同体的一部分,熟练掌握各种工具和策略,逐渐弱化对教师的依赖,为实现自主化学习打下基础。

2.全方位记录学生的学习活动

全方位学习活动的记录能帮助学生了解自身学习情况,及时发现和弥补学习漏洞。在学习活动过程中,学生可以充分利用数字化教材的海量资源、动态更新和个性化推送等优点辅助学习。在课前,学生需要以导学案为目标指引,利用数字化教材进行课前预习。在课中,学生需要随时与老师、同学进行互动交流,了解他人的想法。在课后,学生借助数字化平台完成学习任务,并及时查看教师和同学的反馈和评价来进行反思。以往的学习是将不同的学习阶段割裂显现,学生很难了解自身的学习发展,而数字化教材能清晰展现学生的学习痕迹。通过查看自己的学习记录,学生不仅知道自己学了什么,还知道自己是怎么学的;不仅知道接下来该学什么,还知道该怎么学。此外,通过全方位的学习活动记录,数字化教材既能帮助教师实现个性化辅导,同时也能利用数据和算法程序进行有针对性地推送,实现个性化服务的目标。

3.加强教师对学生的过程性评价

数字化教材支持下的智慧课堂将不再依靠测试成绩评判学生的学习能力,而是根据整个学习过程来了解学生。数字化教材平台上的自动记录、存储和分析功能,为教师收集、查阅学生的过程性表现提供数据支持。以往教师根据课后作业的反馈情况调整教学存在两点弊端:一是因反馈不及时造成教学进度延迟;因无法及时获取学生当堂表现的过程信息,教师难以判断教学目标是否实现。二是反馈不精准,分析作业等额外任务造成教师负担较大。在大数据和算法的依托下,教师便可以利用数字化教材解决这两类问题。在课前、课中、课后等不同阶段,教师需要有意识地查阅学生各方面的学习信息,利用实时数据及时调整自身的教学活动,并且学会利用数字化教材布置和分析学生的学习任务,为实施智慧教学提供条件。

4.构建教学互动的智慧交流圈

数字化教材支持的教学将以知识内容为核心,激发起主体间的互动行为,生成智慧交流圈。智慧交流圈不仅包含人機互动圈,更应包括人际互动圈。良好的人际互动圈包含四种形式:一是学生交流圈。在合作式学习过程中,学生之间可对同一主题自由表达和交流,对同一问题分享思考和笔记,对同一任务凭借在线协助来共同完成。二是师生交流圈。教师通过及时的答疑解惑,了解每个学生的学习表现,还可以拓展学习内容,激发学生的学习热情。如,教师可以在交流圈中发起话题,引导学生开展讨论。学生也可以在自己感兴趣的领域深入研究,争做“小老师”来线上授课。三是教师交流圈。在数字化教材平台上,教师之间可以开发和共享优质的教学资源,广泛吸取同行的经验和不足,有效推动学校教研团队的建设。四是社会交流圈。数字化教材可以将家长或专家纳入进来,让他们与教师、学生开展针对性的交流。在数字化教材的支持下,智慧交流圈能将学校、家庭和社会三者沟通和联结,达到共同育人的追求。

随着数字化教材的逐步推广,活动理论作为解决教育教学问题的研究框架具有较大的潜力。通过文化历史活动理论构建出的数字化教材模型,为数字化教材的使用提供了理论依据和实践指导。需要指出的是,数字化教材的发展前景是无穷的,当前的思考只是人们基于现有情境作出的判断,未来的数字化教材还须要我们更深入地研究与探索。

参考文献

[1] 何克抗.智慧教室+课堂教学结构变革——实现教育信息化宏伟目标的根本途径[J].教育研究,2015,36(11):76-81+90.

[2] Discovery education[EB/OL].[2020-08-30].https://www.discoveryeducation.com/2020-08-30.

[3] 王然,郭鸿.电子教材的研究与设计[J].中国远程教育:综合版,2014(05):82-87.

[4] Vorotnykova,Iryna.Organizational,Psychological and Pedagogical Conditions for the Use of E-Books and e-Textbooks at School.[J].Turkish Online Journal of Distance Education,2019,20(03),89-102.

[5] Kim M.et al..An XML-Based Digital Textbook and Its Educational Effectiveness[J].Advances in Computer Science and Information Technology,2010(6059):509-523.

[6] Amanda J.Rockinson-Szapkiw,Jennifer Courduff,Kimberly Carter& David Bennett.Electronic versus traditional print textbooks:A comparison study on the influence of university students' learning[J].Computers&Education,2013,63:259-266.

[7] Mangen A,Walgermo B R,Br?nnick K.Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension[J].International Journal of Educational Research.2013,58:61-68.

[8] 鐘启泉.从“纸质教材”到“数字教材”——网络时代教材研究的课题与展望[J].教育发展研究,2019,39(06):1-7.

[9] Schuh K L,Van Horne S,Russell J.E-textbook as object and mediator: interactions between instructor and student activity systems[J].Journal of Computing in Higher Education.2018,30(02):298-325.

[10] 吕巾娇,刘美凤,史力范.活动理论的发展脉络与应用探析[J].现代教育技术,2007(01):8-14.

[11] 钟启泉.教学活动理论的考察[J].教育研究,2005(05):36-42+49.

[12] 程志,龚朝花.活动理论观照下的微型移动学习活动的设计[J].中国电化教育,2011(04):21-26.

[13] 王策三.教育论集[M].北京:人民教育出版社,2002:236.

[作者:徐诗雨(1997-),女,湖南汨罗人,北京师范大学课程与教学研究所,硕士生。]

【责任编辑 杨 子】