基于数据挖掘的慢性非萎缩性胃炎与慢性萎缩性胃炎用药规律及差异研究*

2021-04-25黄远程朱朝阳梁怀枫林煜翔蒋凯林潘静琳李培武刘凤斌

黄远程,朱朝阳,梁怀枫,林煜翔,蒋凯林,潘静琳,李培武,刘凤斌△

(1. 广州中医药大学第一临床医学院,广州 510006; 2. 海南省中医院,海口 570203;3. 广州中医药大学第一附属医院,广州 510405)

根据2018年《全球癌症负担状况最新估计报告》,胃癌(gastric cancer,GC)居全球癌症死亡率第3位和发病率第5位[1]。肠型GC是GC的主要病理类型,肠型GC的发病模式为从慢性非萎缩性胃炎(chronic non-atrophy gastritis,CNAG)开始,依次演变为慢性萎缩性胃炎(chronic atrophy gastritis,CAG)、CAG伴有肠上皮化生、异型增生,最后演变为GC[2],即Correa提出的肠型GC多阶段发病模式。在肠型GC多阶段发病模式中,CNAG是其起始阶段,CAG是其逆转治疗的关键阶段[3]。目前西医主要通过祛除病因、根除幽门螺旋杆菌等手段来治疗CNAG和CAG,但效果并不理想。慢性胃炎是中医优势病种。多个荟萃分析显示,中医药治疗CNAG和CAG效果较为显著,不仅能明显缓解患者症状,还能延缓与逆转其黏膜病变[4-7]。

中医学的核心内容是整体观念与辨证论治,可在整体上把握疾病的预后与转归,准确辨析疾病的性质和证候特征进而提高疗效。基于现代医学进一步发展的中医病证结合诊疗模式,中医临床工作者需要结合肠型GC发病多阶段学说,宏观把控慢性胃炎发展过程中的病机转化以及用药规律差异。目前对于CNAG和CAG的用药规律研究大多以单阶段、少样本、名老中医经验研究为主,尚缺乏两阶段比较与多样本、大数据研究。本研究通过中医传承辅助平台探究CNAG、CAG的用药规律,并进一步比较两者差异,为慢性胃炎临床分阶段辨证施治提供依据与思路。

1 资料与方法

1.1 文献检索

文献来源于万方数据库、中国生物医学文献数据库、重庆维普中文期刊数据库、中国知网数据库。检索方法基于专业检索,文献需符合以下2个检索条件,主题含“慢性非萎缩性胃炎”或“慢性萎缩性胃炎”和“中医药”。检索时间从数据库建立至2018年10月为止。

1.2 纳入标准

CNAG/CAG的中医临床方药治疗研究;临床研究病例以学会标准、国家标准等证明有效;临床研究病例经病理活检确诊为CNAG/CAG;文献中中药处方须组成、用量均明确。

1.3 排除标准

临床研究中的病例除CNAG/CAG外有合并其他消化系统疾病或已进展为早期GC;案例报道、综述、细胞与动物实验等文献。

1.4 文献筛选与数据录入

通过NoteExpress 3.2对检索获得的文献题录进行导入及合库查重,按照纳入和排除标准对文献进行筛选,最终确定纳入文献。其后收集所纳入文献的第一作者、中药处方(药物组成、药物用量)录入至Microsoft EXCEL 2016,参照2015年版《中华人民共和国药典》对中药名称进行规范,使药材相同但产地或炮制工艺不同的药材名称统一,如“川连”均统称为“黄连”等[8]。

1.5 统计学方法

基于中医传承辅助平台(V2.5),应用“数据分析”功能中“方剂分析”模块对所录入的中药处方进行频次分析、关联规则分析、复杂系统熵聚类分析等,比较CNAG与CAG用药规律之间的差异。

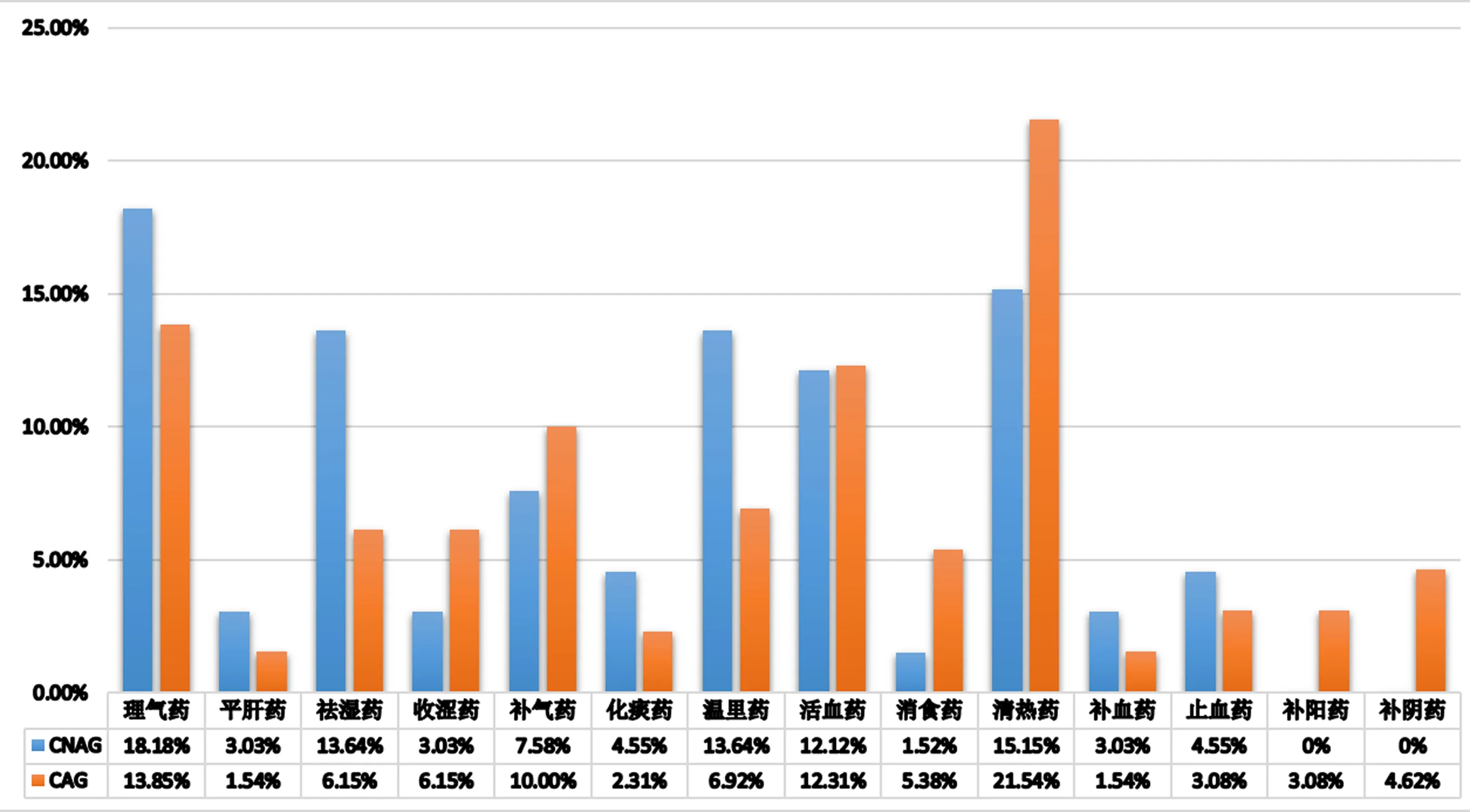

①基于药物频次统计:一是对CNAG与CAG所涉及的中药处方所包含中药进行药物描述性统计;二是根据《中药学》对其中出现频率≥10%的中药进行归类,归类为祛湿药(包括化湿药、利水渗湿药)、补气药、活血药、理气药、清热药等[9],并统计每一类药物频次总和占所有药物总频次的构成比,采用卡方检验或者Fisher检验比较两者之间的差别。

②基于药物间关联规则分析:分别选取合适的支持度及置信度以获得不同的药物组合,分析CNAG和CAG中药处方中核心药物组合的显性规律,对比不同支持度下CNAG与CAG的核心药物组合差异。

③基于复杂系统熵聚类分析:通过复杂系统熵聚类分析获得治疗新方,对新方中所包含的中药根据《中药学》进行归类与比较分析,方法同前。

2 结果

2.1 文献检索结果

CNAG各数据库检索文献经合库查重后为9033篇,符合纳入标准的有1116篇,共包括处方1226个。CAG各数据库检索文献经合库查重后为7685篇,符合纳入标准的有1071篇,共包括处方1177个。

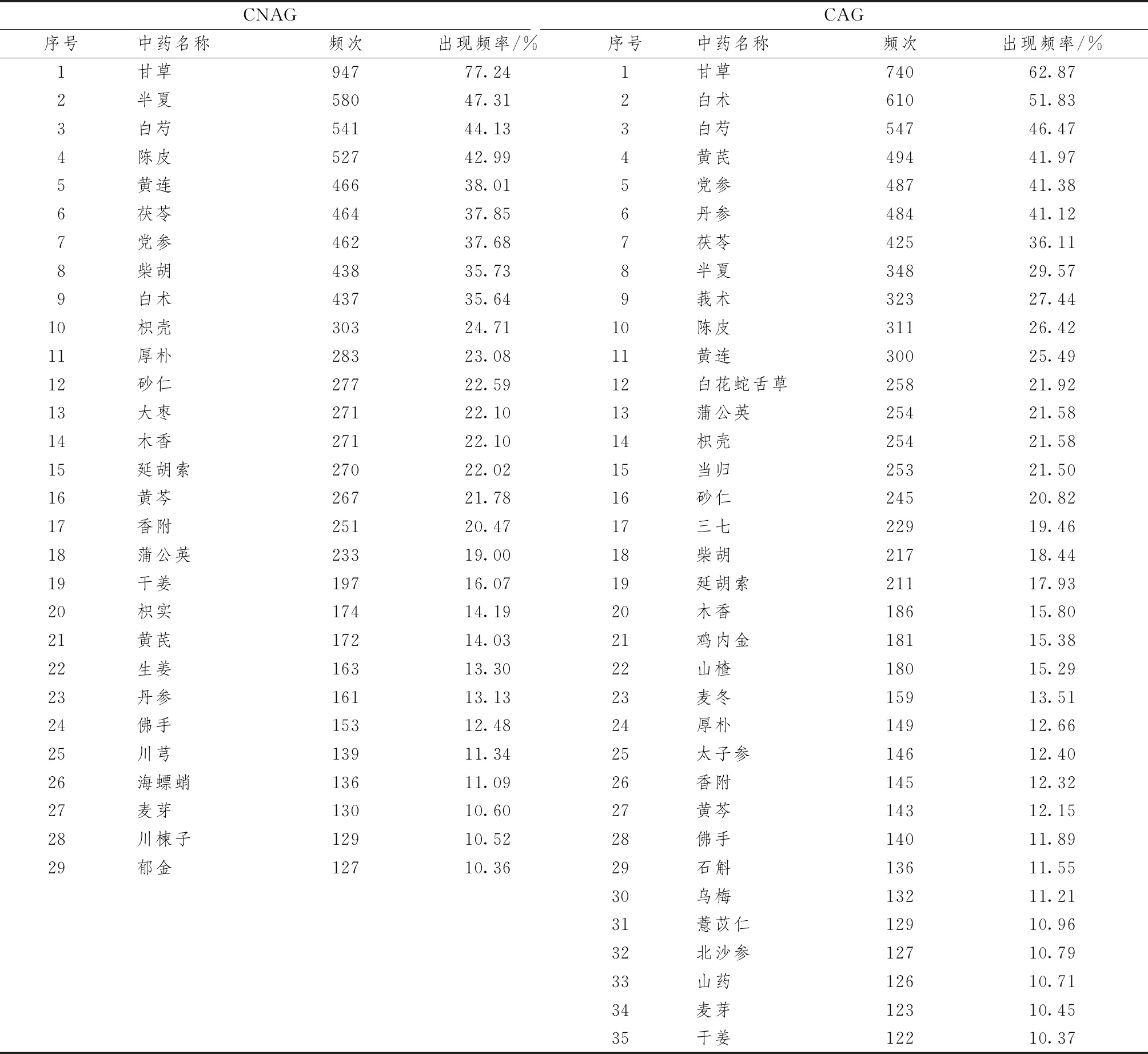

2.2 药物频次分布

表1示,治疗CNAG的1226个中药处方中共包括中药267味,治疗CAG的1177个中药处方共包括中药376味。表2示,对治疗CNAG、CAG的中药处方中出现频率≥10%的中药进行药物归类,统计每类药物频次总和占所有药物总频次的构成比,并采用卡方检验比较两者之间的差异。

表1 CNAG、CAG中药处方中出现频率≥10%的中药

2.3 关联规则分析

图1、2示,运用关联规则进行核心用药规律分析,在置信度0.6的条件下与支持度为10%、15%、20%时,治疗CNAG中药处方的核心用药组合为180、57、24个,药物间关联规则为323、73、31条。治疗CAG中药处方的核心用药组合为133、44、20个,药物间关联规则为119、42、17条。

表2 CNAG、CAG中药处方中出现频率≥10%的中药用药分类及差异

图1 CNAG中药处方不同支持度下关联规则分析网络图(置信度≥0.6)

图2 CAG中药处方不同支持度下关联规则分析网络图(置信度≥0.6)

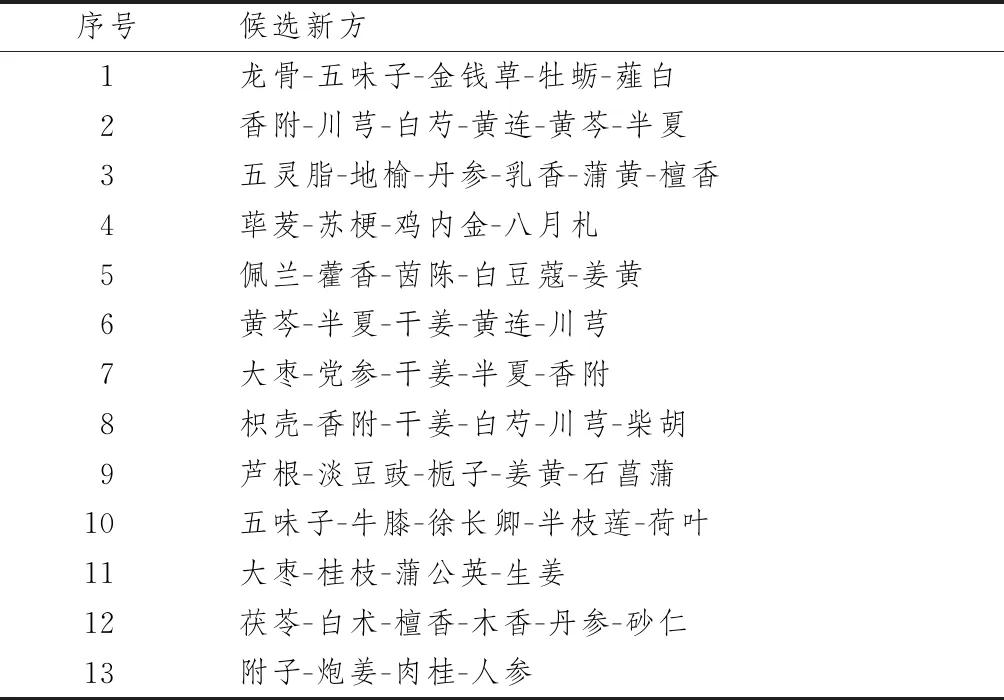

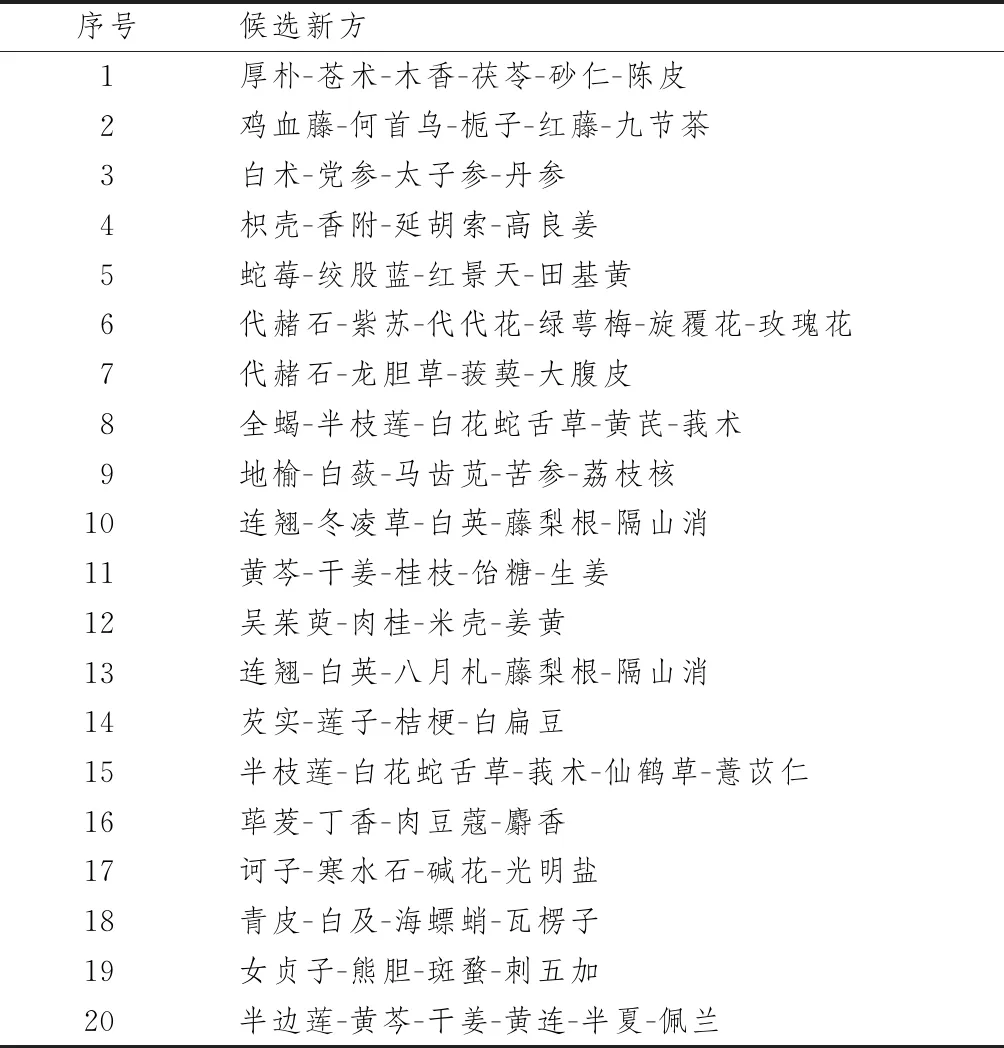

2.4 基于复杂熵聚类算法分析

表3、4示,在相关度为8、惩罚度为2设置下,应用复杂熵聚类算法对治疗CNAG、CAG的中药处方进行药物规律分析,CNAG得出26个核心用药组合13个新方,CAG得出40个核心用药组合20个新方。

表3 CNAG中药处方基于复杂系统熵聚类的候选新方

表4 CAG中药处方药物基于复杂系统熵聚类的候选新方

图3示,对新方中所包含的中药进行归类,其后统计各类药物频次的构成比,并采用卡方检验或Fisher检验比较两者差异。经卡方检验,CNAG与CAG基于复杂系统熵聚类的候选新方用药频率在理气药、补气药、清热药、祛湿药等多种药物比较中差异无统计学意义(P>0.05)。

图3 CNAG与CAG基于复杂系统熵聚类的候选新方用药频率构成比分布图

3 讨论

CNAG在不同的病因作用下逐渐发展为CAG,CAG为胃癌前疾病,与肠型胃癌的发生发展密不可分[10]。基于我国庞大的人口基数和罹患癌症人数,积极发挥中医药优势,在胃癌前疾病阶段甚至在CNAG阶段实施干预,延缓、阻断或逆转慢性胃炎恶变过程,对降低胃癌发生率与死亡率具有重要意义。在CNAG演变至CAG的长期过程中,其中医病机必因邪正盛衰的变化、脏腑功能的减退、病理因素的不同而随之发生相应的转变,因此要求中医临床工作者需事先洞察疾病病机变化,掌握病机传变规律,提高辨证的准确性,以此精确调方遣药。本研究对CNAG和CAG的用药规律及差异进行探讨,一方面旨在发掘其核心用药特点以指导临床用药方向,另一方面旨在通过比较两者用药差异以阐明慢性胃炎发展过程的中核心病机变化。

通过本研究结果分析显示,CNAG和CAG在主要用药中有明显差异。一是基于药物频次统计。其中在CNAG治疗中使用理气药、祛湿药、化痰药、温里药较CAG更为多见,在CAG治疗中使用补气药、活血药、补血药、消食药、补阴药较CNAG更为多见;二是关联规则分析。在支持度为10%时,治疗CNAG和CAG的中药处方用药涵盖补气药、活血药、清热药、理气药、祛湿药等,其中CNAG更多用香附、枳实等理气药,厚朴等行气化湿药,并兼用干姜等温里药;CAG更多用三七、莪术、丹参等活血药,兼用山楂、鸡内金等消食药。在支持度为15%时,CNAG用药以理气药、补气药为主,兼有补血、活血、清热药;CAG用药以活血药、补气药、理气药为主,兼有补血药、清热药。支持度为20%时,两病用药均以四君子汤为基础,其中CNAG在此基础上多用理气之药,兼用清热、补血之品,而CAG在此基础上加用黄芪以增强补气之功,兼用活血、补血、理气化痰之品;三是基于复杂系统熵聚类分析。CNAG较CAG更多用理气药、祛湿药、温里药,CAG较CNAG更多用补气药、消食药,符合在药物频次、关联规则分析所发现的显性规律。另外在此基础上,还发现隐性规律,即治疗CAG较CNAG更多用清热药、补阴药、补阳药。

综合上述分析可知,一是脾胃气虚为CNAG和CAG的核心病机并贯穿于慢性胃炎整个病程。其中CNAG病机在脾胃气虚的基础上又以脾胃气滞为显著,CAG病机则以脾胃之气愈虚为显著。慢性胃炎的致病因素多为情志不畅、饮食不节等,易引起肝疏泄功能失调,从而出现肝气郁滞或肝气亢而上逆,木盛侮土,导致肝胃不能相和。一方面肝气攻伐中焦易致脾胃亏虚,而脾胃气虚未能运化水液,又可引起水湿停留;另一方面易致胃失通降、胃气上逆,可见纳呆、脘痛、嗳气等不适。所以在慢性胃炎初期(CNAG),其核心病机为脾胃气虚、脾胃不和兼有湿困。当慢性胃炎久治不愈或失治误治,并在气滞、湿阻、火郁、寒凝、瘀血等各种病理因素和病理产物的影响下中焦脾胃之气愈虚,水谷失于运化,气血失于生化,病程缠绵难愈,更加反复耗伤脾气,故慢性胃炎后期(CAG)主要病机特点以脾胃气虚更为明显;二是饮食停滞、瘀血阻络、阴血亏耗为CAG区别于CNAG的主要病机特点。CAG患者病程多较长,渐致脾胃虚弱,无力濡润腐熟水谷,则易有饮食停滞。另一方面胃以通降为要,喜润恶燥,而胃之通降与胃阴的濡润密切相关。由于气血生化乏源,日久则阴液耗损,导致脾胃阴虚血耗,此亦影响水谷之运化。此等病机也颇符合现代医学对CAG病理的认识。现代医学认为,CAG患者由于胃黏膜萎缩导致胃酸水平下降,从而影响食物消化,由此出现胃胀、嗳气等症状。另外,CAG患者由于缠绵的病程,久病必瘀。瘀血积存于内,势必影响气血运行与新血的生成。瘀血经久不散、经久不除,最终则使得胃黏膜萎缩甚至恶变。

慢性胃炎在其不同发病阶段需依据其相应的证候特征、整体病机与疾病转归来指导治疗。首先,CNAG和CAG均以脾胃气虚为核心病机特点,故治疗时需重视健脾益气,治疗需以党参、白术等健脾之品为基础。在CNAG阶段又应主以理气疏肝和胃之法,从而解郁降气,恢复脾胃气机运动,为脾胃正常纳运创造条件。国家级名老中医邱健行[11]认为,肝之疏泄与脾胃之升降运化紧密相关,在临床重视调和肝胃,多用四逆散加减为主方。在CAG阶段则需在前者基础上加强益气健脾之功,且应重视运用活血化瘀、滋阴养胃、消食化滞之品。名老中医余绍源[12]认

为,CAG本为脾胃虚弱,气虚而血行不畅以成瘀,临床多以黄芪与三七配伍使用。丁佳璐、付烈贵等[13-14]临床研究中也发现,运用养阴化瘀通络法治疗CAG可取得良好的临床疗效,并在相关实验研究中得到证明[15]。全国著名中医学家董建华院士[16]提出“通降论”,认为CAG虚是本质,滞是核心,治在通补,用鸡内金、谷芽、麦芽、莱菔子以消食导积以通滞。

本文通过文献研究的方法探究CNAG、CAG的用药规律,研究发现治疗CNAG和CAG均以益气健脾之品为基础,在CNAG阶段则又应主以理气疏肝和胃之品,在CAG阶段则应加强益气健脾之功,并佐以活血、滋阴、消食之品。