耳内镜下外耳道“锁孔”技术处理累及乳突的中耳胆脂瘤的初步实践

2021-04-25赵丹珩贾建平4王方园杨仕明侯昭晖

赵丹珩贾建平,4王方园杨仕明侯昭晖*

1中国人民解放军总医院第六医学中心耳鼻咽喉头颈外科医学部耳内镜外科(北京 100037)

2国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心(北京 100037)

3聋病教育部重点实验室&聋病防治北京市重点实验室(北京 100853)

4中国人民解放军北部战区空军医院耳鼻咽喉科(沈阳 110041)

众所周知,正是将显微镜应用到耳外科才孕育产生了现代的耳外科学,在此基础上形成了现代的耳外科学一系列概念及手术分类理论。近些年来,耳内镜技术逐渐引起大家的重视,它始于上世纪50年代,由Harold H Hopkins和Karl Storz率先报道了内镜在耳科的应用,开始仅用于检查、诊断[1,2],之后Thomassin及McKennan等尝试将耳内镜应用于胆脂瘤二次探查术[3,4],实现了术中的应用。Tarabichi进一步发展了耳内镜手术,成功应用耳内镜进行鼓膜修补和胆脂瘤手术[5,6]。近二十年来耳内镜应用越来越广泛,甚至应用于听觉植入[7]和侧颅底手术[8]等。耳内镜的优势主要体现在:1、有广角视野,带有角度的耳内镜,能够抵达并观察到更隐秘的结构[9-11];2、可以实现中耳手术的微创化,用很小的切口就能够完成手术[12-14];3、清晰度高;4、可通过简单的前后移动操作就能实现重要部位的放大效果。当然耳内镜也有一些劣势,比如:须单手操作,非立体视野,没有深度感,手术时间延长,学习曲线更长等[13,14]。

在前期研究的基础上我们进一步发掘,形成了利用耳内镜经外耳道径路,通过“锁孔”探查乳突、鼓窦、上鼓室,在术中起始阶段就能明确病变性质及范围,而且该技术还有助于病变的清除以及方便进行中耳胆脂瘤的二次探查手术。

1 资料和方法

1.1 临床资料

2017年1月至2018年12月间共收治的65名单侧中耳胆脂瘤患者,耳内镜下检查明确为鼓膜松弛部穿孔;颞骨薄层CT显示盾板骨质吸收,锤骨外侧低密度影,或者锤砧骨骨质有部分吸收,临床诊断为中耳胆脂瘤。患者年龄介于14-70岁之间,其中女性34名,男性31名。在本研究中为了验证内镜下“锁孔”技术的临床价值,笔者根据颞骨CT影像,按胆脂瘤侵及范围将其分为两型[15]:I型为胆脂瘤病变局限于鼓室内;II型为胆脂瘤不止局限于上鼓室,还累及鼓窦和乳突。在实际的颞骨CT影像学评估中,有27例患者的CT显示:胆脂瘤病变的低密度影及骨质破坏局限于上鼓室,鼓窦和乳突区域未见异常,为I型;另外38例中耳胆脂瘤患者的颞骨CT显示:在上鼓室形成的低密度影像存在周围骨质破坏,鼓窦及乳突内也存在大量低密度影像,难以确定胆脂瘤病变是否累及乳突腔,为II型。

1.2 手术步骤

所有手术操作均起于耳道内的操作。可以在持续灌流模式下进行,有助于“锁孔”的快速制备。常规内镜下耳道内切口,切口的外侧尽量向外上,距离鼓环约12-15mm。在锤骨短突后上方约10-12mm处外侧逐层磨薄外耳道后壁骨质,磨透此处的骨板后,直接可以暴露外耳道内侧所投影的鼓窦空间,即砧骨短脚所在处及后方的鼓窦空间。当开放直径4-6mm的骨窗后,即可将30°或者45°直径3mm的耳内镜伸入其内,旋转360°观察上鼓室、鼓窦及后方的乳突腔内的空间(图1)。在胆脂瘤初次手术中,在初始阶段,术者就可以依据经“锁孔”耳内镜观察的结果,快速地判断病变累及的范围。如果胆脂瘤向后延伸的范围局限于鼓窦内侧,可不需要打开乳突,使用角度内镜观察,利用曲度器械清除病变。如果胆脂瘤向后越过水平半规管延伸至乳突内,则可以采用耳内镜下的联合入路或者内镜和显微镜下的联合入路进行开放乳突,清除乳突内的病变[15-17]。利用耳屏软骨进行上鼓室外侧壁骨性缺损的修复,软骨嵌顿于骨性缺损间,减少术后的内陷[18]。术中同期利用软骨或软骨膜进行鼓膜修补,同期或者二期进行听力重建(图2)。如果该胆脂瘤病例设计为分期手术,在进行二次探查手术中,探查流程可以更加简化,只需要内镜下经耳道进行耳内切口,掀起皮瓣显露“锁孔”,可同时掀起鼓膜,伸入内镜即可观察鼓窦、上鼓室及乳突腔内是否有病变残留,最后用软骨塑形后镶嵌于“锁孔”处,重建耳道,可以最大程度地实现微创理念。

图1 应用经耳道“锁孔”技术处理上鼓室胆脂瘤(右侧)。a.内镜下经耳道制作“锁孔”的模式图,A线为“锁孔”前缘的定位线,以锤骨短突为起点,向后上延长约10-12mm,在延长线末端处为终点,逐层磨薄外耳道后壁骨质,可以直接暴露外耳道内侧所投影的鼓窦空间,即砧骨短脚所在处及后方的鼓窦空间。b.在耳内镜持续灌流模式下经耳道打开“锁孔”,发现鼓窦内存在胆脂瘤。c.经“锁孔”确定胆脂瘤侵犯至鼓窦后,再翻起鼓膜处理中下鼓室病变。d.经耳后径路局限开放乳突后,经由鼓窦伸入内镜观察清除上鼓室空间的病变,避免了上鼓室外侧壁的骨质磨除。长粗箭头所指为在乳突内观察的“锁孔”,短粗箭头所指为水平半规管隆凸,长细箭头指向上鼓室空间。Fig.1 Treatment of superior tympanum cholesteatoma with transmeatal "key hole" technique(right):a.The "key hole" pattern diagram is prepared by ear canal.Line A is the positioning line of the leading edge of the "keyhole".Starting from the short process of malleus,it extends about 10-12mm upward and ends at the end of the extension line.The posterior wall of the external auditory canal was removed layer by layer,so as to directly exposed the tympanic antrum projected on the medial side of the external auditory canal,i.e.the short foot of the incus and the posterior tympanic sinus space.b.Open the "key hole" through the ear canal in the continuous perfusion mode of otoscope,Cholesteatoma was found in the tympanic antrum.c.After the cholesteatoma was determined to invade the tympanic antrum through the "key hole",the tympanic membrane was turned up to treat the lesions in the middle and inferior tympanum.d.After the mastoid process was opened through the posterior auricular approach,the lesions in the attic were observed by extending into the endoscope through the tympanic antrum to avoid the bone removal of the lateral wall of the superior tympanic space.The "keyhole" was observed in the mastoid(Long thick arrow),Horizontal semicircular canal(Short thick arrow),Upper tympanum space(Long thin arrow).

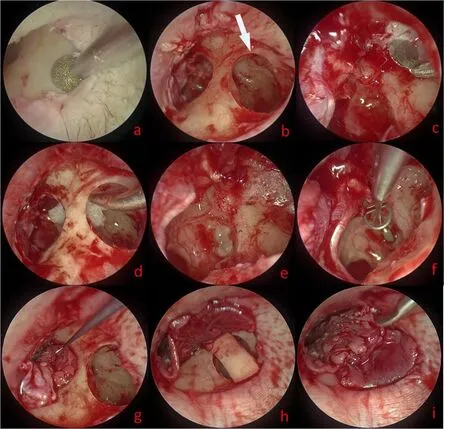

图2 应用经耳道“锁孔”技术处理上鼓室胆脂瘤(左侧):a.在耳内镜持续灌流模式下经耳道进行“锁孔”的制备。b.箭头所指的骨质缺损为制备的“锁孔”,经其可以直视观察鼓窦空间。c.内镜经由耳道观察,通过“锁孔”伸入器械清除上鼓室前隐窝病变。d.通过棉球将上皮推至中鼓室予以清除。e.术腔上皮完全清除干净,可见面神经水平段骨管和缺失板上结构的镫骨。f.植入全部听小骨假体。g.以大块全厚软骨修复鼓膜和上鼓室外侧壁。h.以条状软骨修复“锁孔”。i.条状软骨外侧覆盖软骨衣,并被鼓耳道皮瓣覆盖重叠。Fig.2 Treatment of superior tympanum cholesteatoma with transmeatal "key hole" technique(left):a.The "key hole" was prepared through the ear canal under continuous irrigating surgical mode.b.The space of the tympanic antrum can be viewed directly through the "key hole"(white arrow).c.Through the ear canal and endoscopic observation,and the lesions in the anterior recess of superior tympanum were removed through the "key hole".d.The epithelium is removed by pushing it into the middle tympanum with a cotton ball.e.The epithelium was completely cleared,and the stapes plate and the bone canal in the horizontal segment of the facial nerve were visible.f.Implanted TORP.g.The tympanic membrane and the lateral wall of the superior tympanum were repaired with large pieces of full thickness cartilage.h.The "key hole" was repaired by strip cartilage.i.The cartilage covers the perichondrium laterally and is overlapped by the ear canal flap.

1.3 术后随访

随访患者65例,复查内容包括纯音听力、耳内镜检查和颞骨CT,复查时间:术后1月、3月、6月、9月、1年、1.5年和2年门诊复查。如有可疑的复发,可以选择进行经“锁孔”的耳内镜手术探查。

2 结果

术中经“锁孔”探查发现,术前评估为I型的27例患者中,有17例患者的病变范围仅局限于上鼓室,与颞骨CT的表现相吻合;另外10例患者的鼓窦及乳突上部有薄层上皮存在,实为II型的病变范围。术前评估为II型的38例患者,29例为上鼓室的胆脂瘤侵及乳突,符合II型表现;另外的9例为引流不畅所致的炎症黏膜增厚及肉芽组织,并无胆脂瘤侵及,符合I型表现。在术中探查后病变范围为I型的、病变只局限于鼓室内的26例胆脂瘤,采用完全经耳道径路内镜手术处理,局限磨除上鼓室盾板,完全清除病变后行重建手术;在术中经“锁孔”探查后,判定病变范围为II型的39例病例,均采用耳内镜下联合手术径路的手术方式[15-17],乳突及上鼓室空间的病变都能在耳内镜的直视下实现最大程度的切除,同时最大限度地保留了外耳道的骨性结构,减少了手术中进行重建的难度,降低了耳道盾板远期再次塌陷复发的风险[18]。

上述患者的随访时间均超过2年,65例患者的上鼓室重建后软骨均未见塌陷;颞骨CT检查有8例患者的鼓窦及乳突区存在可疑软组织影,进行了耳内镜下经“锁孔”的二次探查,鼓窦及乳突区均未见胆脂瘤复发,影像学显示的软组织影为增厚黏膜及胆固醇肉芽肿。

3 讨论

临床上经常会遇到一些让医生困惑的病例,例如术前可以明确中耳胆脂瘤的诊断,但是颞骨CT显示病变不只局限于上鼓室,在鼓窦、乳突内也有软组织影,判断软组织的性质是胆脂瘤性还是非胆脂瘤性病变,对于下一步手术的处理是至关重要的。如果在术前就可以确定乳突内的软组织是胆脂瘤,术者就可以提早明确手术方案;如果不能在术前确定,术者在手术时可能会采用更为灵活的手术预案。一种方案是,无论是内镜下或显微镜下,均通过上鼓室入路沿着胆脂瘤进行向后追踪,磨除上鼓室外侧壁骨质进行显露,直至确定胆脂瘤在乳突内的证据;这种方案需要磨除上鼓室外侧壁骨质,即使内镜下有观察优势,磨除后的骨质缺损也会很难重建,且说显微镜是直线的观察角度,磨骨量需要更多,缺损更大。由于术前CT评估在乳突内的病变显影可能存在胆脂瘤的假阳性,这种手术方案可能会造成不必要的骨质开放。另外一种方案是,既然是胆脂瘤,不管其是否存在于乳突腔,均按照耳后入路,开放乳突,从后向前的顺序处理病变。但有些胆脂瘤仅局限在上鼓室内,乳突内是阻塞病变,采用此种手术方案也存在乳突不必要的开放。

手术中是否开放上鼓室、鼓窦、乳突?以及开放到什么程度?是否需要从耳内镜转变成显微镜下的操作?或者直接采用显微镜的手术方式?这些都是术者在术前需要做出的方案或者术中临时需要做出调整的一系列重要问题[19-21]。

近些年,一直有人尝试采用核磁的DWI序列的检查方式,在术前就能确定病变的性质,判断出胆脂瘤的病变范围,不仅会缩短手术时间,提高手术流畅程度,还能够避免一些不必要的手术损伤。但该检查的临床应用也存在一些问题亟待克服,首先是该技术仅能明确直径在5mm以上的胆脂瘤病变,对于小胆脂瘤其诊断准确率不高,存在较大的诊断假阴性;其次是技术条件限制,只有在硬件设备完善的医疗单位才可以开展此项检查;再次是费用,DWI费用较高,部分患者受经济条件限制无法接受此项检查。最后是MRI检查对于某些特殊患者无法进行,比如有植入体、有幽闭恐惧症,不能长时间平卧等患者[22,23]。还有学者采用CMFI(DWI)和CT图像进行融合,得到DWI/CT融合图像CMFICT,可以清晰地判断胆脂瘤的具体位置[24,25]。这些技术都在一定程度上解决上述问题,但这些技术对于设备及人员的要求很高,操作很复杂,繁琐,也存在一定的假阴性及假阳性率。

也有学者尝试在术中探查的方法,耳内镜手术中经多角度耳内镜下探查病变,并应用吸引器及角度器械清除病变的方式处理[19]。这样能够减少对于骨质的破坏,其方便、易行,完全利用了耳内镜多角度、广角视野、配合多种角度器械可探及较深位置的优势。但手术中若要确定病变是否超过水平半规管,进入鼓窦外侧,累及乳突空间,仍然要在手术中序贯地磨除大量的外耳道顶壁骨质,才有机会采用角度内镜观察病变范围,这种做法仍需要大面积的耳道壁重建,增加了创伤和手术的复杂度。

耳内镜下经外耳道的“锁孔”技术就是针对上鼓室、鼓窦、乳突内存在病变,在术前的常规影像学检查难以明确病变范围,应用常规手术探查又存在正常结构过度损伤和再重建困难的情况下,在耳内镜下经由外耳道采用的一种术中早期、便捷的探查方式。实践该技术后,磨除的骨质只是局限于骨性外耳道后壁及部分后上壁,去除的骨质的量有限,术后经软骨修复,既可以避免术后软组织塌陷形成继发性胆脂瘤[18],也有利于留置作为二次探查手术时的通道。开展耳内镜下经耳道“锁孔”技术后期,我们结合持续灌流模型下的耳内镜手术方式,又极大地提升了制备“锁孔”的效率,使得这项技术更为实用。

在本组病例中,术前27例胆脂瘤患者的颞骨CT显示上鼓室的低密度影伴有骨质破坏,鼓窦和乳突区域未见异常,但通过“锁孔”术中探查,有10例患者在鼓窦及乳突区发现有薄层的胆脂瘤病变,存在(10/27)37%的手术阳性探查率。而在术前根据颞骨CT判断为上鼓室胆脂瘤累及鼓窦和乳突的38例患者中,耳内镜下“锁孔”技术探查结果显示存在9例的鼓窦乳突内的非胆脂瘤病变,即24%(9/38)的颞骨CT影像学上的假阳性。

通过术后颞骨CT随访,其中8例患者的鼓窦及乳突区存在可疑软组织影,后续进行了耳内镜下经“锁孔”的探查手术,手术中只需掀起耳道皮瓣,显露“锁孔”,伸入角度内镜即可实现探查目的。术中结果显示鼓窦及乳突区未见胆脂瘤复发,软组织影为增厚黏膜及肉芽。在二次手术探查术中,更能体现内镜下“锁孔”技术的技术特点和优势,过程简单,快捷。

这项技术有以下几种优势:1、安全简单,定位方便,易于学习、掌握。2、内镜下经过“锁孔”可直接探查到上鼓室、鼓窦及乳突区域,可以最大程度地保留盾板结构,不会造成过多的耳道内骨质缺损。3、避免了不必要的乳突开放,更好的恢复了耳道的自然生理和解剖状态。4、在手术的起始阶段,就能够准确地判别病变累及范围,可以使得术者能够快速地纠正依靠术前CT做出的评估决策,可以及时修正手术方案,有利于缩短手术时间。5、预先留置的“锁孔”使得二次探查手术更加简单易行,只需局麻下进行耳道内切口,显露“锁孔”,伸入内镜进行观察,并能进行一定程度的干预。6、探查结果直观、准确。

耳内镜下“锁孔”技术在耳内镜外科实践过程中体现出了安全、方便、有效的理念,有利于快速明确上鼓室、鼓窦、乳突气房内的病变性质及范围,结合现有的耳内镜技术可以更有利于微创理念的实现。耳内镜下“锁孔”技术运用于中耳二次探查手术时更能体现它的特点和优势,其具有较高的临床应用价值,值得临床上的推广和应用。