老年双侧Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾癌1例诊断与治疗

2021-04-23王成燃谷欣权孟繁萍

王成燃,谷欣权,李 杨,孟繁萍

(吉林大学中日联谊医院 泌尿外科,吉林 长春130033)

Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾癌(renal carcinoma associated with Xp11.2 translocations/TFE-3 gene fusions,Xp11.2 RCC)十分罕见,其特点是Xp11.2染色体易位造成了转录因子E3(TFE3)与多种不同的基因融合,从而导致融合型TFE3蛋白的表达异常升高,故被称为Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾癌[1]。de Jong等[1]于1986年首次报道,此病发病率<5%,好发于青少年。老年人较为少见,不及成人RCC的1.0%[2]。Xp11.2 RCC在影像学、病理、遗传学上具有显著的特点,发病机制和预后等方面与其他肾癌类型存在明显差异。老年双侧Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾癌极为罕见[3]。因其诊治更为复杂,吉林大学中日联谊医院泌尿外科收治过1例,现结合相关文献进行分析,加深对其认识。

1 临床资料

女,63岁。体检发现右肾肿瘤3天入院,专科查体无异常。无其他病史及家族史。

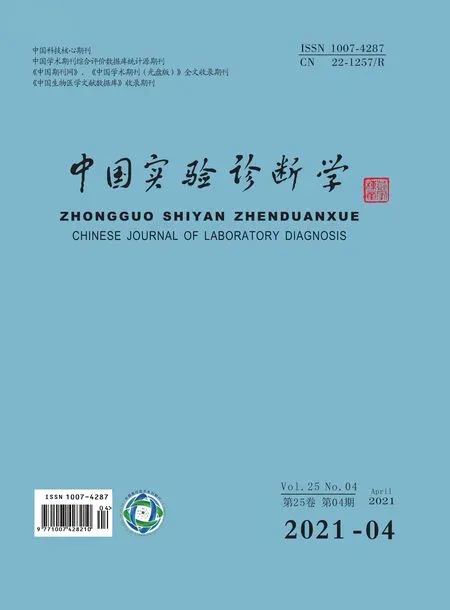

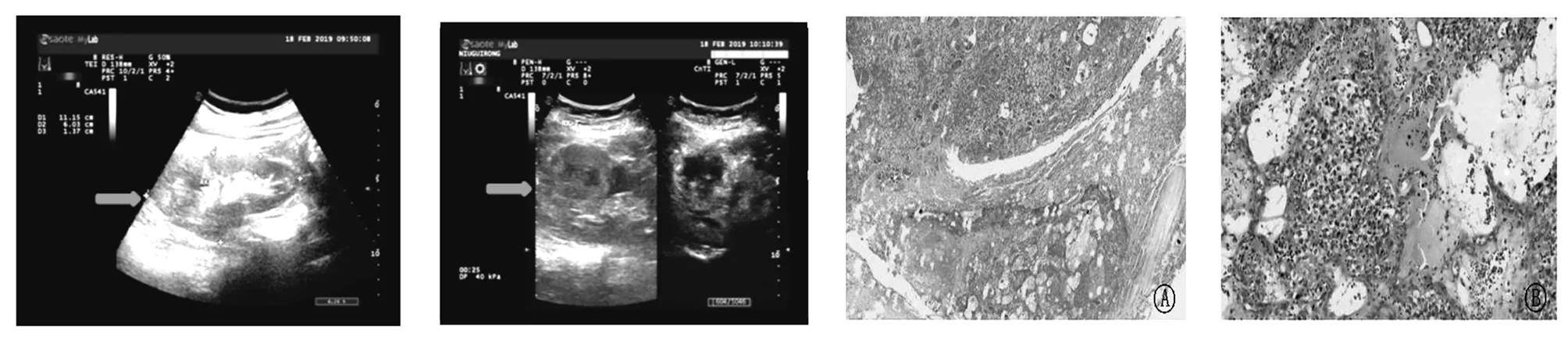

泌尿系彩超示右肾中部偏上极可见大小5.3 cm×4.4 cm不均质低回声肿物,略向肾外突出,内可见点状血流信号,提示右肾占位(图1)。增强CT示右肾中上极及左肾上极可见类圆形软组织密度影,边界不清,大小分别约4.4 cm×4.2 cm×4.9 cm和0.4 cm×0.4 cm×0.4 cm,增强扫描皮质期呈明显不均匀强化,右肾中上极病变内见多发新生血管,由肾动脉分支供血,实质期及排泄期强化强度减低,提示右肾中上极及左肾上极改变,考虑肾透明细胞癌可能性大(图2)。阅片后及影像学报告怀疑双肾肿瘤,行超声造影示右肾近上极偏背侧见不均质略高回声团块,大小约5.8 cm×4.1 cm,内可见液化灶,无包膜,有边界,明显外突且突向肾窦内,血流信号丰富。右肾门未见明显肿大淋巴结。右肾静脉血流饱满,未见明确栓子回声。注射超声造影剂1.5 mL后,灌注相:早于肾皮质,呈不均匀高增强,消退相:呈快退。造影显示团块大小约5.5 cm×4.5 cm,提示右肾上极团块,超声造影后考虑恶性病变,肾癌可能性大(图3)。依据影像学提示肿瘤,考虑双肾肿瘤,右肾肿瘤直径>4 cm。入院后行腹腔镜右肾部分切除术。见右肾肿瘤大小4.5 cm×4 cm×4 cm,局部剖开,切面可见一淡褐不规则结节样肿物,大小4 cm×3.8 cm×3.8 cm,与周围肾组织分界不清,局部侵破肾被膜,剥离面面积3.7 cm×3.2 cm,另见囊壁样组织一块,大小3 cm×2 cm×1.4 cm,内壁淡褐色光滑,附脂肪组织。

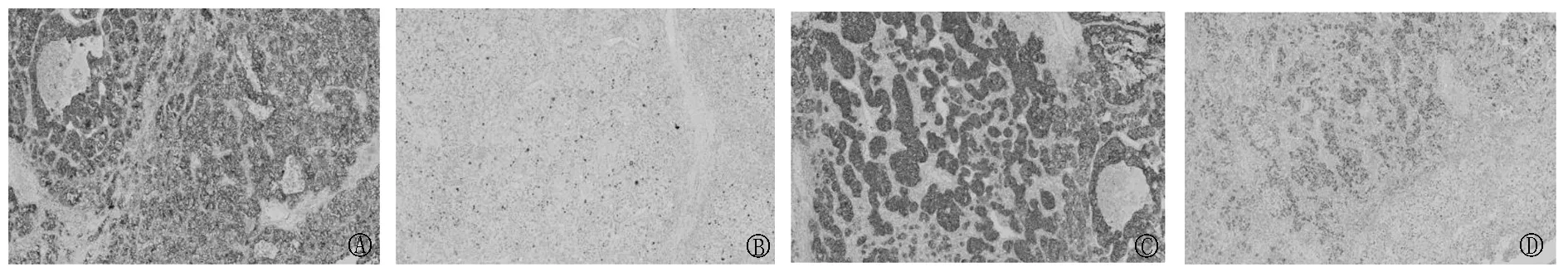

标本送病理,病理诊断示形态学及免疫标记结果符合Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾癌(图4)。C片免疫组化(图5):Ki-67(10%+);RCC(-);CAIX(+);CD10(+);CK7(-);CD117(-);PAX-8(+);Melan A(-);HMB45(-);TFE-3(部分+);P504S(-)。

图1 泌尿系彩超右肾中部偏上极可见不均质低回声肿物(箭头所指) 图2 肾增强CT示右肾中上极及左肾上极可见类圆形软组织密度影(箭头所指)

A:HE× 10;B:HE×100

A:免疫组化CD-10阳性(×40);B:免疫组化Ki-67占10%(×10);C:免疫组化CAIX阳性(×40);D:免疫组化TFE-3部分阳性(×10)

2 结果

患者术后恢复良好后出院,随访2年,患者拒绝处理左侧肿瘤,自主口服中药治疗,定期复查中右侧未发现复发转移及左侧未见大小变化。

3 讨论

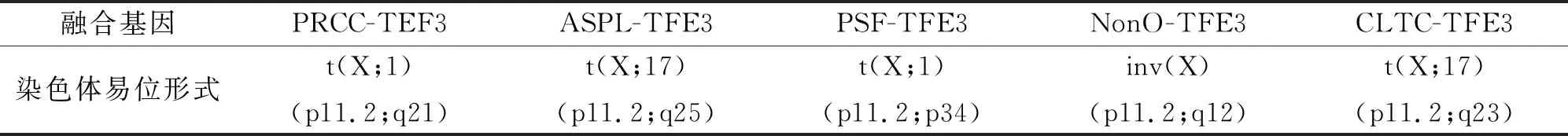

2016版WHO泌尿及男性生殖系统肿瘤分类中将Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾癌归入小眼畸形转录因子(MiT)家族易位性肾细胞癌[4]。病因尚不明确,既往化疗病史可能是危险因素,本例无既往化疗病史。从分子生物学角度研究,Xp11.2易位形成的TFE3融合基因大致分为五类[5](表1)。其中,ASPL-TFE3[6]和PRCC-TFE3[7]是Xp11.2 RCC的常见类型。

表1 Xp11.2异位/TFE3基因融合相关性肾癌染色体类型

Xp11.2 RCC发病隐匿,多数无明显症状和体征,出现血尿、腰痛、腹部包块的肾癌三联征的典型病例少见,出现肉眼血尿的概率较其他类型肾癌高。其起源于肾髓质,呈浸润性生长,多位于肾轮廓内,边界常清晰。术前诊断较难,一般缺乏特殊临床表现。本例为体检发现肾脏病变,进一步专科检查才诊断为肾肿瘤。Xp11.2RCC好发于青少年,年龄可作为与其他肾肿瘤的鉴别点。影像学上,CT表现及CT值差异可作为术前鉴别诊断的一个依据。常见的透明细胞癌,CT平扫时,其易出现囊变坏死、出血,极少钙化,呈等密度或混杂密度。Xp11.2/TFE3 RCC因其点状钙化、出血造成的密度不均匀改变,则呈现密度稍增高且不均匀,肿瘤的生长模式及血管分布可能导致肿瘤强化不同,与大小关系不大[8]。透明细胞癌在增强CT中强化幅度明显增高,CT值平均高约56.55Hu[9]。其次,乳头状细胞癌的Ⅱ型CT增强时强化程度更低,另外体积相对较小,钙化少见,密度较均匀,易出现肾门淋巴结及远处转移[10]。本例增强CT皮质期呈明显不均匀强化,血供丰富,实质期及排泄期强化程度减低。影像学表现与常见的恶性肿瘤一致,结合鉴别点无法完全排除Xp11.2 RCC。结合临床症状无特异性,术前判断肿瘤性质难度较大。

病理是确诊的最终依据。光镜下各基因类型的形态学也不尽相同,ASPL-TFE3 RCC镜下肿瘤细胞立方状或柱状,界限清楚,异型性明显,细胞质透明且呈嗜酸性,核仁明显,砂粒体多见。PRCC-TFE3 RCC镜下癌细胞排列紧凑,核仁不明显,细胞质较少,砂粒体不多。NonO-TFE3 RCC癌细胞呈腺/管状或乳头状结构,伴随有以双相模式排列的上皮细胞,细胞核圆形和均匀形状,出现内分泌子宫内膜样空泡化。老年Xp11.2 RCC中大多数为ASPL-TFE3型。

各基因类型的组织学特征和免疫组化虽不尽相同,但均出现TFE3融合蛋白的高表达,可作为此类肾癌的诊断标准,特异性及敏感性分别高达99.6%及97.5%。荧光原位杂交技术(FISH)可以在基因水平检测出TFE3基因的断裂易位,且可进一步明确易位融合基因类型,此技术与免疫组织化学相结合可提高诊断的准确性[11]。此外,免疫组化中CD10阳性也被作为诊断标准之一[12]。本例为老年患者,结合组织学表现为癌细胞胞质丰富、透明及嗜酸性,核大深染,核仁明显和免疫组化TFE3、CD10阳性,符合ASPL-TFE3型(图4)。

手术是治疗Xp11.2 RCC的关键手段,根据肿瘤的大小、部位、数量及全身情况选择手术方式。根治性肾切除术(RN)作为首选,临床Ⅰ、Ⅱ期可选择肾部分切除术(NSS),RN及NSS术后并发症无明显差异[13],NSS术后已报道的最长117个月未出现局部复发。虽病理为Xp11.2 RCC,恶性程度高,考虑到本例为双肾肿瘤(D=右4.9 cm,左0.4 cm),TNM分期为T1bN0M0,临床分期为Ⅰ期,NSS是最适合的手术治疗方案。若一侧肿瘤已经侵犯集合系统或发生局部及远处转移,为了提高生存率,应坚决采取RN。

术后辅助治疗对预后常无改善,因Xp11.2 RCC对放化疗及免疫治疗均不敏感。近年来,靶向治疗有应用于此病,药物主要有索拉菲尼、舒尼替尼,有效率可高达85%[14]。近来Tsuda M等[15]的研究发现,由于HGF/MET通路在肿瘤中异常激活,并且与肿瘤细胞的增殖失控、侵袭和转移密切相关,MET基因编码的c-met蛋白可作为ASPL-TFE3型的治疗靶点。

年龄及临床分期是影响预后的关键因素,老年患者因更易出现分期晚、侵袭性强的肿瘤,另外病情进展迅速,就诊时已出现淋巴结和远处转移[16],与其他类型的肾癌比较,Xp11.2 RCC恶性程度高,预后差。本例定期复查中未发现复发、转移,仍需长期密切随访。

综上,针对老年双侧Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾癌的诊治,应尽量行保留肾单位的双侧肾部分切除术,若单侧肿瘤分期晚,已存在侵犯肾盂集合系统或局部及远处转移,则行根治性肾切除术,TFE3阳性作为诊断标准,可进一步行FISH,术后可给予靶向治疗并长期随访。