2014—2019年我国高被引科学家群体特征计量分析

2021-04-23靳军宝曲建升吴新年白光祖郑玉荣

靳军宝,曲建升,吴新年,白光祖,郑玉荣

(1.中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃兰州 730000;2.中国科学院大学,北京 100049;)

1 研究背景

人才是第一资源,创新是第一动力,高被引科学家作为我国高层次科技人才队伍的重要组成力量,是科技人才队伍中的佼佼者和领军人,对于我国科技发展有着非常重要的贡献[1-2]。自2014年以来,科睿唯安(Clarivate Analytics)每年会公布全球高被引学者榜单[3],该榜单在一定程度上代表了各国各学科科研实力,也逐渐成为衡量一名科学家世界级影响力和拥有国际学术话语权的标志。

目前关于我国高层次科技人才,特别是高被引科学家的研究较多,主要集中在高被引科学家基本特征、流动情况、科研合作、科研产出、科研评价等方面。如Ioannidis[4]利用ISI数据库中科学家工作经历数据分析了高被引科学家国际流动情况。Kim等[3]对入选2017年高被引科学家名单科学家论文产出数量和质量等进行了分析;Jonkers等[5]采用中国植物分子科学领域留学归国人员的履历数据进行分析,研究结果表明科技人才流动有助于形成国际科技合作,并实现流出国和流入国的双赢。Furukawa等[6]通过对7000名科学家的履历信息分析发现美国、中国和印度已经成为最大的科学家国际流动国家。尹志欣等[7]对2015年高被引科学家特征数据进行分析,并对论文产出数量与进展进行了分析;刘俊婉[8]对高被引科学家人才流动现象进行了定量分析;刘欣等[9]以华人杰出物理学家为研究对象,对其年龄结构、出生地等特征信息进行了分析;田瑞强[10]等人通过履历分析法,对入选高被引科学家名单的海外华人进行了分析;刘云等[11]对高被引科学家和战略性新兴产业前沿科学家国别层面的国际流动情况进行了研究。我国学者周建中等[12]、牛珩等[13]基于履历分析法对我国高层次科技人才社会特征及其关联情况进行了研究。杨芳娟等[14]对中国高被引学者的跨国流动特征进行了分析;邓侨侨[15-16]通过抽样问卷调查研究了高被引科学家职业迁移与聚集现象,研究结果表明科技精英人才向美国以及名校迁移聚集。张建卫等[17]对1998—2016年我国高校长江学者特聘教授入选者群体特征进行分析。

本文以我国2014—2019年入选全球高被引科学家的高层次科技人才为研究对象,从学科分类、年龄、工作机构分布、人才荣誉、学历分布及学习经历等方面对高层次科技人才群体特征信息进行系统分析,其结果对于了解科学家成长规律、完善人才制度、合理配置科研资源、吸引全球科技精英人才以及集聚全球创新要素等提供决策支持与理论依据。

2 研究数据来源

本研究以2014—2019年科睿唯安(Clarivate)发布的“高被引科学家”为高层次科技人才数据来源依据,选取其中中国(不含港澳台地区,下同)入选的高被引科学家为研究对象。然后构建高被引科学家个人特征信息数据库,个人特征信息主要包括学科分类、年龄、学历、人才荣誉、工作单位、学习经历等,相关数据主要通过个人履历信息、科学文献表征信息、公开网络信息等信息挖掘获取。2014—2019年全球共有25 440名科学家入选,其中中国1740人次(有科学家同时入选2个或多个学科)入选。

3 结果与分析

3.1 我国与主要科技强国入选情况比较

3.1.1 入选人数比较

2014—2019年间我国入选全球高被引科学家人数呈现快速增长态势,从2014年的121人次到2019年645人次(中国数据,不包含港澳台地区数据,下同),年均增长率为39.75%(见图1)。

图1 中美高被引科学家入选人数及增长情况对比

表1 2014—2019年主要国家高被引科学家入选数量,可以看出,与美、英、日、法、德等主要科技强国相比,中国高被引科学家入选人数从2014年的全球排名第四位上升至目前的第二位,其中2019年入选人数排名前五位的国家依次为美国、中国、英国、德国与澳大利亚。但与美国相比,仍然存在较大差距,2014—2019年间中国共有1 740人次入选全球高被引科学家,而美国则有11791人次入选全球高被引科学家,以2019年入选人数为例,中国入选科学家(645人次)占全球入选总人数的10.38%,而美国入选科学家(2 737人次)占全球入选总人数的44.03%。值得一提的是,中国入选高被引科学家人数增速较快,与美国相比,中美入选科学家人数比例从2014年的1:14.07到2019年的1:4.24(见图2)。

表1 2014—2019年主要国家高被引科学家入选数量 单位:人次

图2 中美高被引科学家入选人数占全球总数的比例变化

3.1.2 入选学科比较

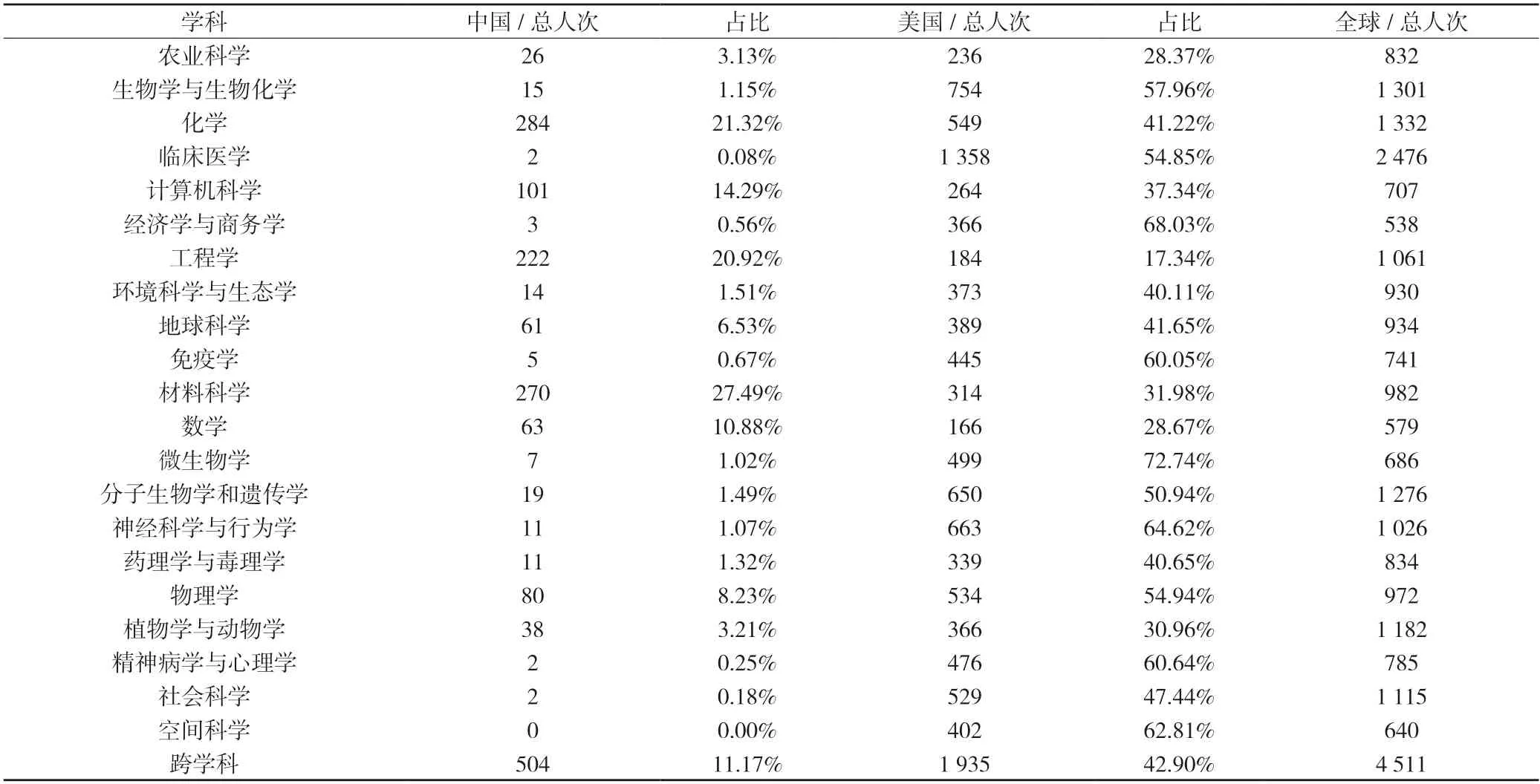

中国入选高被引科学家主要集中在材料、化学、工程学、计算机科学等学科,空间科学、社会科学、精神病学与心理学、微生物学、免疫学、经济学与商务学、临床医学等领域鲜有人入选,特别是空间科学,2014—2019年没有一人入选。

在ESI 22学科领域中,中国仅在工程学一个学科领域入选人数超过美国,21个学科领域入选人数均少于美国,且大多数学科入选人数与美国差距巨大。美国有10个学科领域2014—2019年入选总人次超过全球入选总人次的一半,16个学科领域入选人次占全球入选总人次的40%以上,工程学领域入选人次最少,为17.34%。而中国入选总人次占比最高的学科领域为材料科学,占全球入选总人次的27.49%,13个学科领域入选人次不足全球入选总人次的5%(见表2)。

表2 2014—2019年中美入选科学家学科比较

3.2 中国入选科学家基本情况分析

3.2.1 入选机构分布

图3为Top20(按入选人次排序)高被引科学家入选机构分布,其中排名前五位的机构依次为中国科学院、清华大学、北京大学、浙江大学和电子科技大学,入选人次依次为381人次、107人次、69人次、67人次和60人次,占入选高被引科学家总人次的比例依次为21.90%、6.15%、3.97%、3.85%和3.45%。可以看出,中国科学院入选人数遥遥领先于其他机构,此外,排名前20入选机构中除中国科学院和华大基因外,其余入选机构均为高校。

此次发生旱灾的西南地区,是我国水资源较为丰富的地区。目前,该区域水资源开发利用程度相对较低,水资源开发利用条件明显区别于因缺水而实施需水管理的以色列、南非等国家。因此,科学应对本次灾害,必须结合具体条件,在修建抗旱应急水源的基础上,充分考虑水资源承载能力,加快应急水源的建设,同时,注重水资源利用效率的提高,统筹兼顾、综合管理,全面开展抗旱减灾工作。

图3 Top20入选机构分布(按入选人次排序)

为了进一步分析入选单位进行分类,将入选机构分为高校、科研院所、企业和政府等。可以看出,中国入选高被引科学家主要集中在高校,高校共有1 319人次入选,占入选总人次的75.11%,科研院所395人次入选,占入选总人次的22.49%,企业34人次入选,占入选总人次的1.94%,医院有8人次入选,占入选总人次的0.46%,政府机构入选0人次(见图4)。

图4 当前工作单位分类

3.2.2 年龄分布

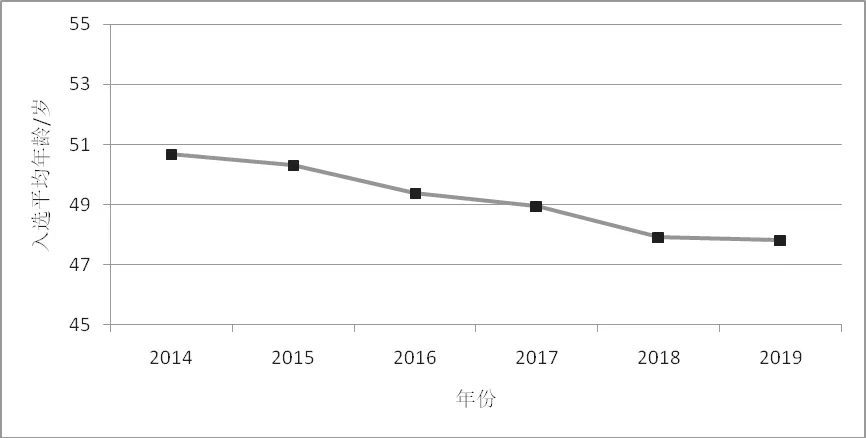

共收集到1 565人次科学家的年龄,占所有科学家人数的81.45%。分析结果表明,入选中国高被引科学家的出生时间主要集中在1984—1962年,对应年龄为35~57岁(以2019年计),共有1237人次入选,占收集数据的79.04%,其中峰值集中在1962—1964年出生的科学家,对应年龄为55~57岁(见图5)。2014—2019年入选高被引科学家出生时间分布与总体年龄分布一直。值得一提的是,2014—2019年入选科学家入选平均年龄呈下降趋势,从2014年入选时平均年龄为50.67岁到2019年入选时的平均年龄为47.82岁(见图6)。

图5年龄分布(按2019年算)

图6 2014—2019入选高被引科学家平均年龄分布

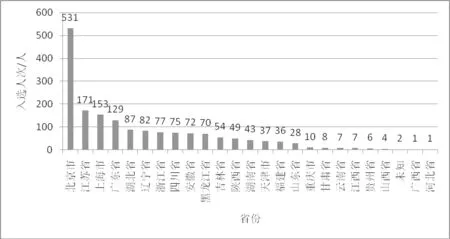

3.2.3 入选科学家工作地区

从高被引科学家工作所在地分布情况来看,排名前五位的省级行政区依次为北京市、江苏省、上海市、广东省和湖北省,入选人次依次为531人次、171人次、153人次、129人次和87人次。其中北京市入选人次遥遥领先于其他地区,其入选人次占入选总人次的30.52%,排名前五位省级行政区入选人次占入选总人次的61.55%,可以看出地区间科研实力差距较大(见图7)。

图7 我国高被引科学家工作所在地

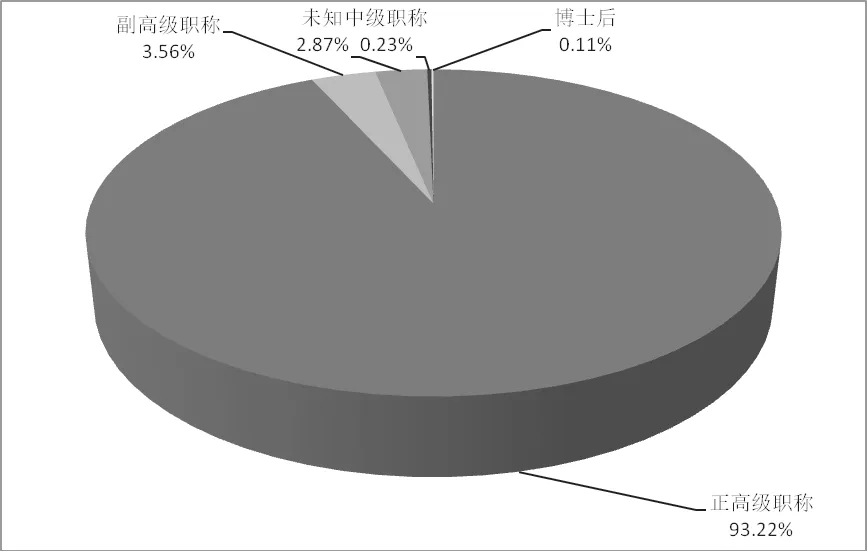

3.2.4 职称分布

通过分析中国高被引科学家职称情况,可以发现,1 622人次科学家具有教授、研究员或主任医师等正高级职称,占所有入选人数的93.22%,62人具有副教授或副研究员等副高级职称,占所有入选科学家的3.56%,此外,讲师或助理研究员等中级职称入选人数为4人次,博士后2人次,50人次职称情况为未知(见图8)。

图8 高被引科学家职称分析

3.2.5 人才荣誉分析

中国高被引科学家获得人才荣誉排名前五位的依次为国家杰出青年科学基金获得者、教育部长江学者特聘教授、中国科学院院士、国家万人计划领军人才和中国科学院百人计划,获得人次分别为650、396、318、239和187人次(数据搜集不全面,可能存在不准确性),占所有入选总人次的比例为37.36%、22.76%、18.28%、13.74%和10.75%(见图9)。

图9 我国高被引科学家人才荣誉分析

3.3 教育经历分析

3.3.1 最终学位分析

中国入选的高被引科学家教育阶段最终获取学位情况如下图10所示,可以看出,最终学位为博士学位的人数为1 606人次,占所有入选人数的92.30%;最终学位为硕士学位的人数为32人次,占所有入选人数的1.84%;最终学位为学士学位的人数为34人次,占所有入选人数的1.95%,6人次最终学位为副博士学位,此外,62人次最终学位情况为未知,占所有人入选人数的3.56%。

图10 最终获取学位情况

3.3.2 本科毕业学校分析

共收集到1 561人次本科毕业学校,占所有样本人数的89.71%。从本科毕业学校可以看出,排名前二十位的高校除湖南师范大学和安徽师范大学外均为985/211院校,其中排名前五位的高校依次为北京大学、吉林大学、中国科学技术大学、南京大学和清华大学(见图11)。

图11 Top20本科学校分布

3.3.3 硕士毕业学校分析

共收集到1 494人次硕士阶段毕业院校信息,分析发现,排名前五位的硕士毕业院校为中国科学院、吉林大学、中国科学技术大学、北京大学和浙江大学,入选人次分别为211人次、68人次、67人次、58人次和42人次,硕士阶段毕业院校中中国科学院遥遥领先于其他机构(见图12)。

图12 Top20硕士阶段毕业学校分析

3.3.4 博士毕业学校分析

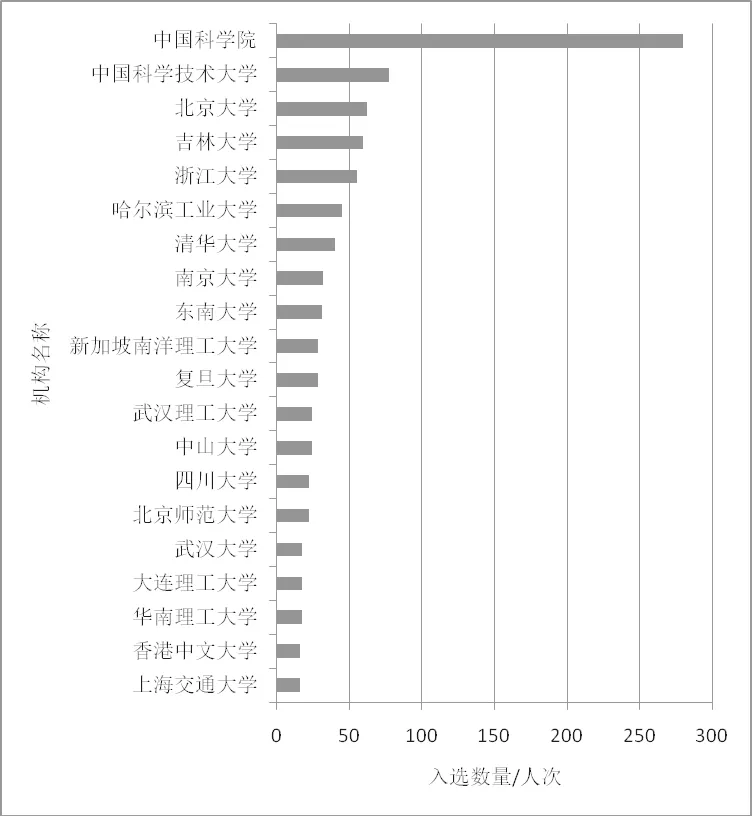

共收集到1 628人次博士阶段毕业院校信息,分析发现,排名前五位的博士毕业院校为中国科学院、中国科学技术大学、北京大学、吉林大学和浙江大学,入选人次分别为280人次、77人次、62人次、59人次和55人次。可以看出,博士毕业于中国科学院的人次数量占绝对领先优势,占所有收集到信息人数的17.20%,占前二十院校人数的56.02%。此外,新加坡南洋理工大学也入选前二十博士毕业院校(见图13)。

图13 Top20博士阶段毕业学校分析

4 结语

在科技竞争日趋激烈的背景下,加快培养和造就一大批高层次创新型人才,显得尤为重要和紧迫。本文对2014—2019年中国入选全球高被引科学家进行深入分析,并与美国进行横向对比,得出以下主要结论:

(1)中国的高被引科学家入选人数(不包含港澳台地区,下同)排名持续上升,并于2019年跃居全球第二,但与美国相比差距仍然悬殊。此外,中国入选科学家主要集中在材料、化学、工程学等学科领域,空间科学、药理学与毒理学、精神病学与心理学、临床医学等领域鲜有人入选,而美国学科布局全面且实力不凡。

(2)中国入选高被引科学家排名前五的机构依次为中国科学院、清华大学、北京大学、浙江大学和电子科技大学,其中中国科学院作为我国最重要的学术产出机构,入选人数遥遥领先于其他机构;从入选年龄来看,2014—2019年入选科学家入选平均年龄呈下降趋势,从2014年入选时平均年龄为50.67岁到2019年入选时的平均年龄为47.82岁;从工作所在地来看,地区间科研实力差距较大,其中排名前五位的省级行政区依次为北京市、江苏省、上海市、广东省和湖北省,其中北京市入选人次遥遥领先于其他地区,排名前五位省级行政区入选人次占入选总人次的61.55%。

(3)从入选者学历来看,最终学位为博士学位的人数为1 606人次,占所有入选人数的92.30%;从毕业院校来看,本科毕业院校排名前五位的依次为北京大学、吉林大学、中国科学技术大学、南京大学和清华大学;博士毕业院校排名前五位的分别为中国科学院、中国科学技术大学、北京大学、吉林大学和浙江大学。

总而言之,虽然中国高被引科学家入选人数已位列世界第二,但同时必须清醒认识到,与美国相比较,我国顶尖人才仍存在数量少、学科发展不平衡等问题,有国际影响力的学科数量也较少,制约了我国原始创新能力的提升。下一步需要不断提高科技研发投入,加快完善科学评价体系,改革科技评价中重数量轻质量、重形式轻内容、重短期轻长远的现象,集聚高端科技人才,实现国家科技竞争力的持续稳步增强。