教师评价的三重视界:理解、反思与建构

2021-04-22丁素芬孟晓东

丁素芬 孟晓东

【摘 要】教师评价是依据一定的标准对教师劳动做出的价值判断。把“教师评价”放到广阔的人类教育时空里,审思不同历史时期、文化背景下的评价理念、评价机制、评价效能,从教师评价之“视点”“视线”“视角”三个界面,全景观照、梳理分析,提出教师要从“沉默的客体”转向“互动的主体”,评价者要从“制度管理者”转向“道德领导者”,评价机制要从“单向度评价”转向“复合型评价”。教师评价在实际运用中还存在一些亟待改进的问题,需要教育人共同探索。

【关键词】教师评價;视点;视线;视角

【中图分类号】G451 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2021)14-0007-05

【作者简介】1.丁素芬,江苏省苏州科技城实验小学校(江苏苏州,215163)教师,高级教师;2.孟晓东,江苏省无锡市锡山区教育局(江苏无锡,214000)原副局长,高级教师,江苏省特级教师。

“评价”一词在经济学、哲学、心理学、教育学等领域有不同的界定,但其基本含义是“运用价值尺度对客体意义进行衡量的过程”[1]。本质上,评价是一种价值判断,加上前缀“教师”,即明确了价值判断的客体对象。教师评价如同任何一项评价工作,都包含评价目的、评价主客体、评价指标体系、评价方法等具体项。国内外学者对教师评价的阐释存在共性:教师评价必须依照一定的价值标准施行;评价内容多侧重教师素质与教育教学行为所产生的效果的认定;评价类型和方式各不同,但目的都是为了改造与发展,提升教学效能和教师专业成长。

本文试把“教师评价”放到广阔的人类教育时空里,审思不同历史时期、文化背景下的评价理念、评价机制、评价效能,从教师评价之“视点”“视线”“视角”三个界面,全景观照、梳理分析、多维建设,以期对中小学教师评价改革提供启示借鉴,让教师评价真正“指向人的发展”。

一、视点:教师评价的理解和基本观点

自从有了教师职业,就同步产生了各种各样直接或间接的教师评价。早在2500多年前,孔子的弟子颜回就曾评价老师:“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能。”无独有偶,公元前5世纪,古希腊哲学家苏格拉底的诘问法也受到其学生克雷诺封的评价:“在苏格拉底看来,辩论就是讨论问题、相互对话,这是一种艺术。凭借这种艺术,可以成为最有才干、见解最深刻的人。”[2]这是古代学生对教师的自发性评价,相对正式的“教师评价”而言,可算是原初萌芽。

(一)主体缺场:管理思维导向的奖惩性评价

“教师评价”概念起源于19世纪末20世纪初,这在教师评价发展史上是具有里程碑意义的。奖惩性教师评价深受西方科学管理理论的影响,将企业管理中的奖惩性评价制度移植到教育中,实现对教师劳动价值的量化判断,推进教育发展。奖惩性评价有鲜明的等级观,看似客观、科学的评价体系背后,有诸多局限性“硬伤”。因其与教师的绩效、荣誉、晋升等切身利益密切挂钩,而倍受教师群体关注。

教师劳动既是复杂的,又具有不确定性。在施教过程中,教师高度内隐而缄默的理念、知识及实践常常被遮蔽,成为评价的“灰色地带”。当“人”的劳动被异化为“物”的判断,体系越严密,制度越精细,评价过程就越容易僵化。没有一条“放之四海而皆准”的评价标准能兼顾到所有工作面,这就导致部分教师的积极性受挫,对评价机制产生反感、抵制情绪。自上而下的奖惩性评价制度让教师评价陷入困顿,其核心问题是“教师主体”的缺场,评价方对生命个体诉求的忽视。

(二)人文回归:基于需求关怀的发展性评价

教师首先是一个人,有自己的喜怒哀乐。关注教师作为“人”的情感、态度、意愿等因素,满足教师职业成长需求,需要探寻一种更有建设意义的符合人的发展的评价体系。[3]20世纪80年代后期,随着全球政治、经济、文化、科技发生巨大变化,以人为本、以发展为本的现代民主管理模式应时而生。在这样的背景下,英国、美国、日本等国家开始转变评价观念,在实施奖惩性评价的同时,尝试推行发展性教师评价,形成两种评价制度融通并存的教师评价新机制。

发展性教师评价充分吸收了需求层次论、参与管理思想、双因素论等理论精髓,在评价目的、评价主体、评价类型、评价结果等方面有了全面转变。2001年,教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》提出,要建立促进教师提升的专业发展型评价制度,强调教师要自评反思,建立多方参与、多元认同的评价体系,尊重教师的个体差异,关注他们的个性发展,把形成性评价与终结性评价结合起来。

(三)多元融合:指向实践效能的综合性评价

教师评价关乎教育发展。2020年10月,中共中央、国务院下发《深化新时代教育评价改革总体方案》,明确提出“四个评价”,即“针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价”。

“探索增值评价”的提法在中央关于教育的文件中尚属首次,引发了教育界的普遍重视。增值性评价充分考虑起点,承认差异,以增值度、提高率、净效应来评定教师的教育教学成效。增值性评价作为教育评价工具,在实践运用中可以依据评价数据而更接近客观真实,但它运用于高利害决策还不成熟,其信效度、价值与功能有待进一步探索印证。

无论是传统的奖惩性评价,还是转型变革期的发展性评价、增值性评价,都各有利弊。教师工作的特殊性决定了教师评价是一项复杂工程,在实际操作中,要将过程与结果、表现与发展、刚性量化与柔性激励相互融合,以促进教师和学生生命个体的健康发展(见下页表1)。

二、视线:教师评价的实证和现实反思

依据前文教师评价的基本观点,对不同地区教师评价体系下的实施现状加以分析,吸收优秀评价经验,反思评价设计与操作中存在的问题,对转变教师评价理念、完善教师评价制度、提升教师专业发展意愿与可持续性发展起到至关重要的作用。下面以与教师密切相关的职称评聘、专业发展、群体关系为线索,以实证复盘评价而展开反思。

(一)规则太难——职称评聘的困境

实证一:近日,在微博热搜上,一位教龄20多年的教师,因对学校高级职称评审程序及结果不满,向当地教育局提交申诉,等待多天无果,该教师把教育局告上法庭。此案正在受理中。事件一出,全网哗然,持续热议,舆情倒向教师一边。

反思:职称评聘是教师专业发展中的关键事件,关系到教师群体中每个人的切身利益。首先,职称是对教师专业价值的认可。教师工作不是简单的重复式劳动,它需要极强的专业态度、专业知识、专业技能、专业情怀的支持。专业有等级,职称高低是对专业程度的定性评价。其次,教师和所有普通人一样追求衣食住行的品质。职业依然是谋生的手段,职称晋级,待遇水涨船高,能满足现代生活的更高需求。职称捍卫着教师的职业尊严,职称高低成了划分教师等级的重要依据,这也是不争的事实。

于是,教师从入职开始,便迈上了艰辛的评职之路——“每走一步,都走向一个终要到达的目标,这并不够,应该每步就是一个目标。”然而,随着职称评价体系日益标准化、精细化,不可控的变量让教师深感“计划不如变化快”,好不容易补了东墙,发现南北西三墙也需逐年补漏,学历进修要满5年,学科专业要对口,班主任工作年限又升级,下乡支教要排队,主持课题需结题……评职数年、屡评屡败的教师不在少数。当网络出现一个发声者,“沉默的大多数”瞬间推动了舆情的爆发。自上而下的职称评价体系不是一堵密不透风的墙,评价中需要严格把关师德师风、教育教学实绩等硬指标,还要本着一颗关怀全体教师成长之心,施以合情合理的弹性评价,为真正热爱教学、服务学生、智慧奉献的教师搭建平台,成就他们的职业梦想。

(二)长程跟踪——软评价尚有空间

实证二:小T老师是某市一所小学的英语教师兼班主任。班主任工作繁琐细碎、责任重大,是学校里最基层、最辛苦的岗位。小T很爱学生,关心每个孩子的成长。面对学生自主管理方面的小问题,她总能耐心教导,宽容等待。但是在学校各项班级管理积分中,小T所带班级成绩并不突出。2021年始,小T组织任课教师、家长委员会一起制定班级“十四五”规划,从《诗经·小雅》《清异录·龙润》中寻找班级文化符号,设计多样的主题生长点,连点成线,编织一幅遵循儿童成长需求、有地域特色的班级文化建设蓝图。

反思:在当下学校德育评价体系中,探讨学生评价机制的居多,而在教师评价方面相对模糊。“优秀班主任”“美丽班级”等评选活动多用量化评价,各项班级管理的积分累加起来,分高为优。量化评价即“数量化评价法”,用数据统计来取得评价结果。但是,本案例中的班级文化建设、成长规划设计等却是无法计量的。又因其不具有普遍性,在面向全体的评价制度中难以充分体现出来。显性的标准化评价至少有如下弊端:一是追求短期的显性效应,忽略长远的隐性效应;二是德育趋功利化,评价指标成了班级管理的指挥棒,容易偏离教育的初心;三是部分有思想、有情怀的班主任不被看见,处在评价的“盲区”,长此以往,热情减退,归于平庸。评价除了有刚性量化,还要鼓励创新,激励先行。为教师评价增值,需要增加看得见的“数量值”,还要增加隐含的“内涵值”,为特色赋值,启动长程跟踪机制,以灵活的过程性评价带动教师队伍发展。

(三)群体关系——评价的边界延展

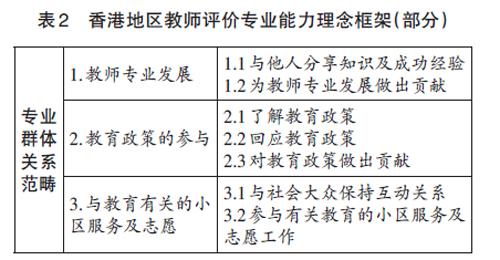

实证三:香港地区以“分级指标”的理念来架构教师专业能力评价,按教与学的范畴、学生发展范畴、学校发展范畴以及专业群体关系范畴组成一级指标,并以此为顶层目录再细分出二级指标、三级指标。从四个范畴可见,香港地区的教师评价体系不仅关注教师本体性的教与学的素养,还很重视教师与学生、同事、学校、社会的关系。如“专业群体关系”中的三组指标即可说明(见表2)。

反思:时代在飞速发展,各种概念逐渐“边界消弭”。面向未来,教育的时空日益辽阔,教师评价的边界在延展。中国大陆的教师评价主流仍是绩效评价,虽然在落实过程性评价、发展性评价等方式方法上有积极尝试,也取得了显著成效,但评价的范畴还比较传统,缺少突破。表2中的“教师专业发展”指标强调与他人分享,在团队中的贡献;“教育政策的参与”指标有三个,即了解政策、回应政策、参与政策;“与教育有关的小区服务及志愿”更是回归到教育家杜威、陶行知倡导的学校与社会的关系本质上来。在实施教师评价的过程中,需要重新理解教育的使命,重新定义学校、家庭与社区的“教育共同体”关系以及教师的权利与义务。有了对教育深切的理解,才有对教师评价的深度建设。

三、视角:教师评价的转换和重点建构

教师评价要在学校落地,还要安装“转换器”。怎样基于原有评价体系,调整视角,实现教师评价的角色转换、方向转换?

(一)教师由“沉默的客体”转向“互动的主体”

现行的教师评价概念过多强调教师作为职业人的“工具性”,轻视教师作为自然人的“一般性”。教师评价“犹如一把丈量对象的尺,具有通用性和客观性”。[4]一把标尺遮蔽了教师作为活泼生命个体的更多可能性,将教育世界里的“奇峰异岭”去尖磨平。这把标尺主要从外部视角探究教师评价如何实现教学质量的提升,而极少从利益相关者视角探究如何让教师评价更好地促进教师和学生的共同发展。在教师评价制度的建设与实施中,教师成了“沉默的客体”。关注评价伦理,将自上而下的评价制度与自下而上的评价诉求打通,了解一线教师对教师评价的认知,倾听他们真实的声音,让具有主体人格的教师从“沉默的客体”转向“互动的主体”,是教師评价转型的重要起点。只有遵循“以教师为本”的评价理念,才能实现开放评价、绿色评价。

(二)评价者从“制度管理者”转向“道德领导者”

评价者在实施评价中要秉持公正中立的原则,不偏不倚,以对每一位教师负责的态度做出客观评价,履行管理者的职责。此外,教师评价制度不是冰冷的机器,评价的温度很大程度上来自管理者的道德情操、人性修养。管理者权威包括心理、技术、专业、道德等层面。当下,我们过多关注心理和技术权威,常常忽略专业权威、道德权威。教师职业的管理,需要专业人员不仅有专业的管理能力,还要有专业的教育教学能力。这还不够,管理者的道德魅力、人格修养等,是做好管理的软实力。理想的教师评价双主体的关系不是官僚与百姓的关系,也不是“你-我”的关系,而是充满人文关怀又有共同发展愿景和价值共识的发展共同体,是“我们”的关系。在这样的道德领导下,教师评价会变得有温度、有信度、有效度。

(三)核心机制从“单向度评价”转向“复合型评价”

每到年终,学校按上级部门要求从“德、能、勤、绩、廉”几个方面对教师一年的工作进行评价。高度统一性让评价缺少灵动的惊喜、实用的干货。一成不变的评价难免会成为一种形式,年复一年,大同小异。在所有评价中,教学质量评价受到的关注度最高,具有强辐射能量,一好遮百丑。而且,就教学质量而言,不同的群体与个体的认识也是千差万别。有没有一种可能,让单向度评价转向多元的复合型评价?“在一个广场上,人挤人,你不知道方向在哪里,但如果站得高一点,看得远一点,就知道拥挤毫无意义。”跳出教育看教育,评价会更接近其应有的样貌。就像前文列举的香港教师专业能力评价架构,便是一种复合型评价机制。除了评价范畴、项目体现复合性,评价对象也可多元组合,比如对“班级课程共同体”的评价。一个班级的所有任课教师,可以依托班级课程,形成有共同目标、学习进程与精神结构的实践共同体。在教师评价体系中,我们可以考虑对这样的研究共同体、项目组做整体性评价、期待性评价及建设性评价。

教师评价作为提高教师综合素养的重要工具,其价值已被诸多研究和实践证实。国际上,教师评价机制长期受到高度关注。在我国,因受理念、地域、环境等复杂因素的影响,教师评价在实际运用中还存在一些亟待改进的问题,需要教育人共同探索。

【参考文献】

[1]毛利丹.中小学教师评价研究[M].北京:中国社会科学出版社,2017:38.

[2]赵祥麟.外国教育家评传[M].上海:上海教育出版社,1992:59.

[3]毛利丹.教师眼中的教师评价:一个被忽略的研究领域[J].全球教育展望,2015(7):99-110.

[4]叶澜,吴亚萍.改革课堂教学与课堂教学评价改革——“新基础教育”课堂教学改革的理论与实践探索之三[J].教育研究,2003(8):42-49.