应急管理学科筹建期教师队伍建设研究

2021-04-22王悦平马尚权白书鹏

王悦平,马尚权,白书鹏

(1.华北科技学院 人事处,北京 东燕郊 065201;2.华北科技学院 研究生部,北京 东燕郊 065201)

0 引言

当今世界已进入风险社会,发展与安全的问题已成为不得不面临的挑战。习近平总书记指出:“安全是发展的前提,发展是安全的保障”。应急管理关乎每一个人的生存与发展的,其核心是保障人民生命财产的安全[1]。应急管理事业的发展离不开人才,学科建设的核心在于人才培养,目前我国应急管理专业人才的缺口为40万人,如果以整个应急管理产业链条所需的通用人才来统计,缺口将达上千万人[2],因此需要大力发展应急管理学科。建设学科需要引入更多的学术人才。在应急管理专业人才如此紧缺的背景下,应急管理学科筹建初期必然面临应急管理学术人才短缺的挑战。

1 应急管理学科建设现状

与应急管理有关的学科(专业)有广义和狭义之分。广义的包括安全工程、消防工程、应急管理、应急技术与管理以及应急装备技术与工程等。狭义的包含应急管理、应急技术与管理以及应急装备技术与工程。

华北科技学院所承担的河北省高校教改项目“基于安全应急专业教育的宏观布局与微观改革研究”汇总分析认为,很多高校在2018年应急管理部组建尤其2020年新冠肺炎疫情肆虐的背景下,纷纷组建以应急管理类命名的学院或研究机构,其中甘肃应急管理学院是应急管理部组建后第一家且级别最高的应急管理高校(厅局级),包括2018年之前,有几家应急管理类、危机管理类教学或科研机构,目前有60多家高校开设应急管理专业。

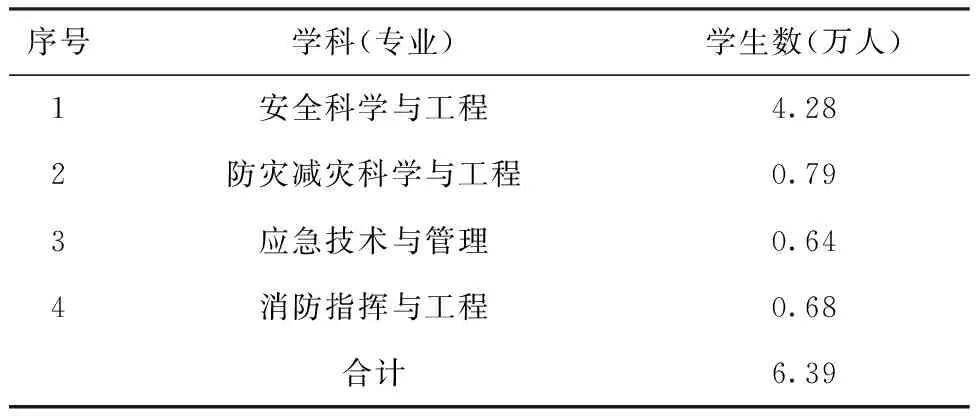

经应急管理部课题“应急管理人才培养和学科建设研究”(2020-2021)进行资料汇总和需求测算可知,目前涉及安全生产、防灾减灾、消防应急三大主责主业,涉及的学科专业包括安全科学与工程、防灾减灾科学与工程、应急技术与管理、消防指挥与工程等四大类,目前,专业在校生约6.5万人,年培养规模约1.625万人,见表1。

表1 应急管理相关专业在校生人数

由此可见,无论是大学专业开设情况,还是人才培养规模都不能满足应急管理人才的需求。因此,需要不断补充学术人才建立应急管理教师队伍。

2 教授群体在学术职业的核心地位

2.1 学科共同体

大学教师是学术职业的从业者,以学术为劳动对象,从事系统研究一门学问的人。有学者研究表明,相较于组织(大学)而言,学术职业的从业者更加忠诚于学科[3],他们的工作性质具有探究性、自主性、学科性的特点[4]。

伊曼纽尔·华勒斯坦对学科进行过深入的研究,认为学科是伴随着研究领域及其方法论的明确、研究和教学组织的建立以及期刊、学会、图书馆等相关学科建制的完善而确立的[5]。由学术职业的特点可知,学术职业从业者是出于好奇心开展的知识生产活动,他们“不喜欢学术上的隔离,好学者往往聚集到一起。这种聚集是特别有效能的。”[6]这种效能是这样产生的:通过大学这种组织将人才聚集,学术职业群体本着强烈的好奇心,系统深入探究某类问题,使他们所研究的问题越来越聚焦,所研究的对象越来越明晰,所使用的研究方法越来越独特,形成新理论或更新或推翻既有理论并得到了一致的认可,这些理论能够在一定程度上解释或解决那些核心的问题。这样一类学术职业的从业者,伴随着学科的发展逐步形成学科共同体。大学为这个共同体提供集结和发展的服务,在这个共同体的核心是教授群体。

2.2 教授群体的核心作用

英国学者哈罗德·珀金曾从历史的观点来审视高等教育:“一个人如果不理解过去不同时代和地点存在过的不同的大学概念他就不能真正理解现代大学。”“过去的希望、抱负和价值观与现代大学概念紧紧结合在一起。”[7]

学术职业产生于欧洲的中世纪[8,9],起源与发展的主要载体是大学[10]。在12世纪前后这段时期,阿拉贝尔凭借他精深的辩证法造诣,结合着求知的激情,一直通向了巴黎大学的建立,雅克·勒戈夫称他为“第一个伟大的新时代的知识分子,第一个教授”。此外博洛尼亚的佩波内、牛津大学的罗伯特·格罗斯泰斯特、罗吉尔、培根等均以及19世纪德国的费希特、洪堡,均是享负盛名的学者。这些学者当选为大学的教授,在推动学校建设及现代大学制度的建立中都起到了关键的作用。

在同行评议、自律原则[11]、“优先权”承认制度[12]的作用下,教授群体作为学术职业的核心引领学科的发展。无论是德国教授被赋予的国家公务员身份[13],还是由美国大学教育协会倡导设立的终身教职制度[14],在正面体现出教授群体的核心地位和关键作用,这也与1952年那位资深教授所讲“教授就是哥伦比亚大学”[15]不谋而合。但是受到外在因素的影响,教授的特殊保障使学术权力得到了高度聚集,从而让教授在学科内部的影响由“柔性”开始向“刚性”转变,高度的学术权利加上相对乏力的激励机制,导致职业倦怠在教授群体中产生,在很大程度上会抑制知识的更新,延缓学科的建设步伐,从侧面也反映出教授群体的核心作用。

由此可见,应急管理大学教师队伍建设的关键是教授群体的组建,应急管理学科发展的基础是遴选教授。

3 应急管理大学教师来源

应急管理大学教师队伍组建模式解决的是筹建学科初期教授的来源问题。教授的来源可以分为:大学内部的从事有关研究领域教授;大学外部人才的引进。大学外部人才的引入包括两个途径,一个途径是从其他大学或研究机构人才的引进,这属于显性的引进。另一个途径是挖掘行业内的人力资源,这属于隐性的引进。本文重点分析隐性的教师引进。

从早期的学术职业的形成中可以看到,教授是从神职人员、医生等职业中分化出来的[8,9],同时,由于社会环境的影响,对于这类职业需求的增加势必对于这类型专业化的训练有了进行要求,分化出来的学者便是这些深入开展研究与教学,以“知识和思想”作为交换中介换取合法性,促使越来越多的求学者慕名而来,从而满足了这部分需求的增加,与此同时进一步促成了学术职业的形成。应急管理学科的建设初期与早期的学术职业的形成实际上都面临着相似教授来源的问题,因此,组建应急管理教授群体不应忽视学术职业源自行业分化的特点。但是,在浩瀚的人才市场中选拔人才犹如大海捞针,如何缩小甄选范围和如何确保引入质量是核心问题。

3.1 利用培训市场缩小甄选范围

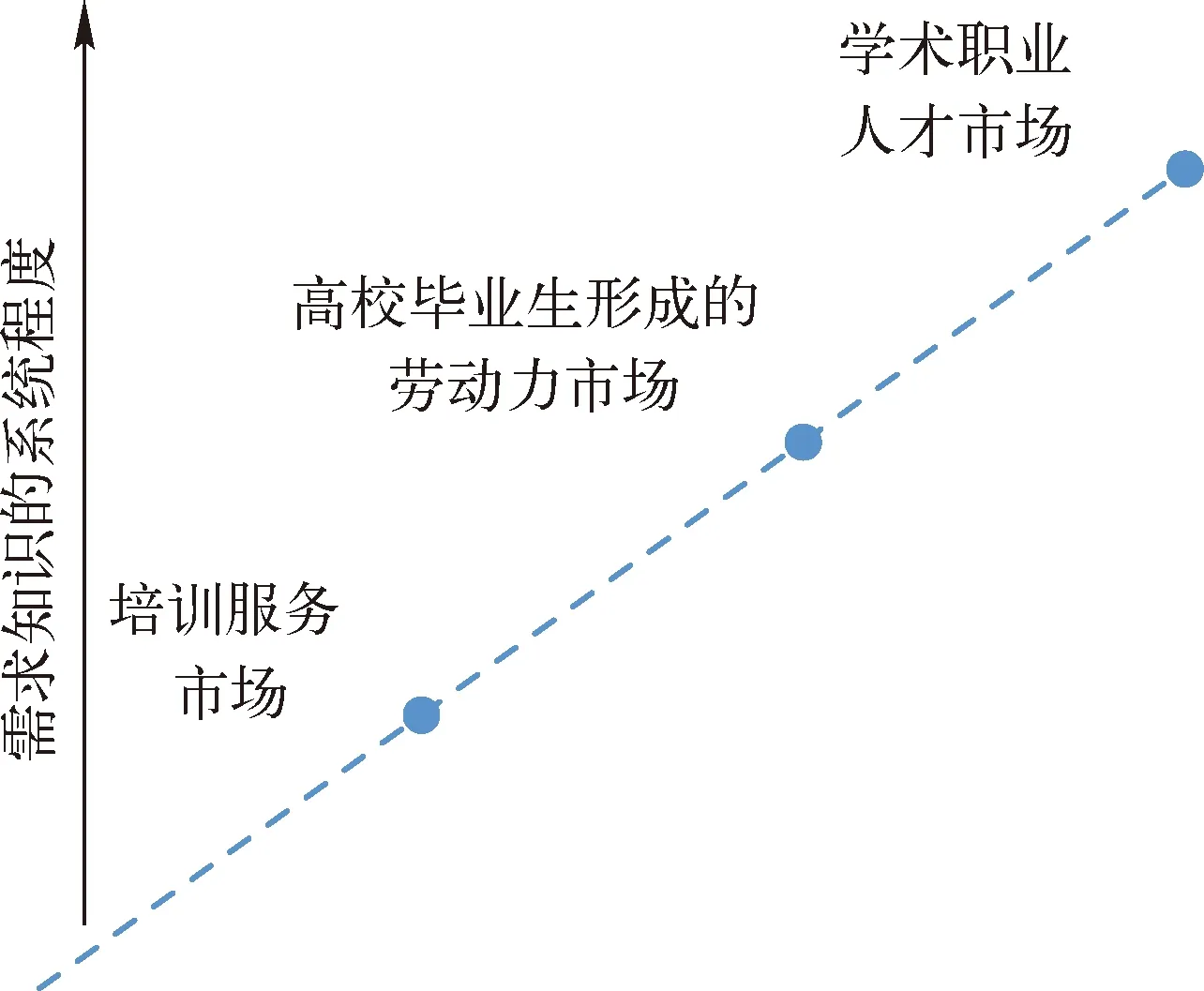

从大学的运行机制视角来观察[16],伴随着需求知识的系统程度不同,可分为培训服务市场、高校毕业生形成的劳动力市场和学术职业人才市场(如图1所示)。早期的学术职业源自于行业的再分工,随着行业的发展,对现有人员知识水平提出了新的要求。有需求就会刺激供给,价格作为一种市场信号,促使在社会中将所需知识与就业机会建立关联。在培训服务市场中,人们对于这类知识需求增大,使得一部分较为系统掌握知识的人员或兼职或专职成为知识的供给者。伴随行业进一步发展,准入门槛不断提高,行业需要更多系统受训的人员,由于人才的短缺使得工资待遇提高,在社会中将系统获取知识(学历教育)与高收入建立了联系。由高校毕业生形成的劳动力市场的刺激下,大学对学术职业需求增大,使得学术职业从业者在大学聚集,从而加快了学科的建设与发展。

图1 三类人才市场

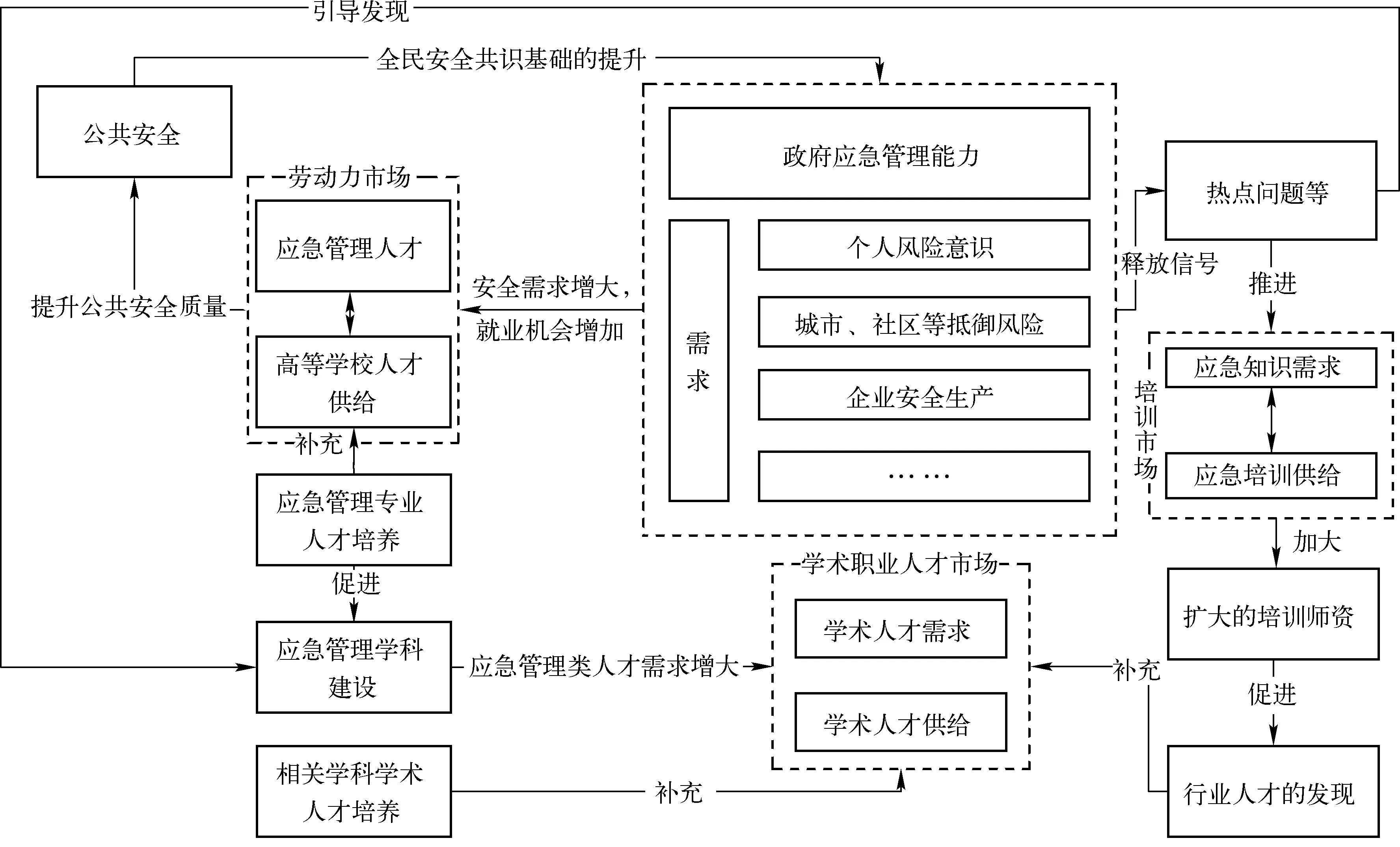

当社会的发展到一定阶段,社会的主要矛盾必将发生变化。如图2所示,伴随着全民安全共识的形成,公共安全就显得尤为迫切。公共安全具有公共产品的性质,由政府统筹管理。由于政府部门提升应急管理能力、城市(社区)提升抵御风险能力、企业安全生产等需求的增加,产生了三个结果:

图2 行业教师来源

(1) 促进就业机会的增加,刺激高校毕业生供给的增加,使得大学培养应急管理人才;

(2) 促进科技成果需求的增加,在资本的作用下,加快应急管理学科的步伐;

(3) 促进知识需求的增加,将刺激培训服务市场供给,培训机构为提升核心竞争力必然要补充培训师资。

培训服务是商品,符合市场的一般规律。由于现实中所面临的困难越来越复杂,对于需求知识的广度和深度不断增加,但是掌握这部分知识的人往往广泛存在于行业中,不易被发现。有需求就会刺激供给,在知识需求的刺激下,培训机构将会不断的挖潜这些不易发现的人才,从而满足不断增长的知识需求。在竞争机制的作用下,知识服务的竞争将转变为培训师资的竞争,这也为大学人才的发现提供了机会。同时也应注意到,参训人员的知识水平与所需要完成工作的专业程度成正比,因此,培训需求方知识水平与培训教师的能力成正比。

对于应急管理培训服务而言,参训人员的知识水平越高,所面临的问题将更加接近于应急管理的前沿,即培训的需求接近于行业热点,对于培训教师的知识水平要求也就越高。在这种需求的刺激下,能够提供更高水平培训服务的机构必须掌握着核心的培训师资,否则会面临盈利问题。这样,应急管理大学便可以借助培训机构,缩小人才的甄选范围。

3.2 建立“行业教师—教授”的人才流动模式

教授作为学术职业的核心,必然要经历系统且严格的学术训练、组织的考核以及同行的认可。这个过程是漫长的,从另一个角度也体现学术职业本身的特点。行业教师本身具备丰富的实践经验和知识,能够传授、研究本行业内某一领域知识,但往往缺乏一定的学术训练。搭建“行业教师—教授”的人才流动模式是将培训市场与大学自身制度进行有机的结合,利用培训市场缩小人才遴选教师范围,通过建立劳动关系、柔性引进、聘用关系,帮助行业教师开展学术研究,取得学术成果。

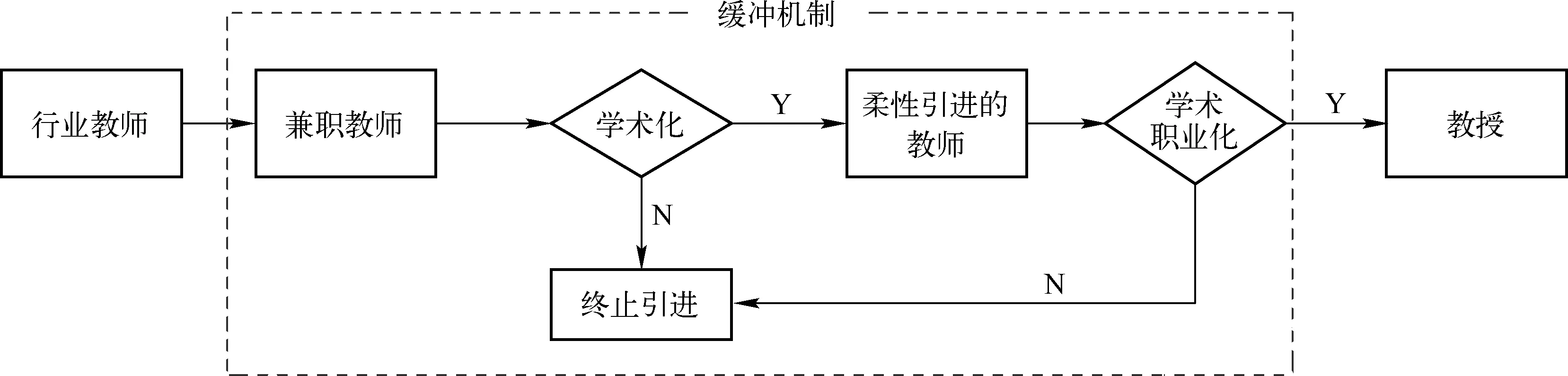

“行业教师—教授”的人才流动模式,是利用现有的制度建立的一个缓冲机制,为大学与行业人才之间提供了双向选择的机会,从而确保了人才的引进质量。这种缓冲机制按照实施阶段不同可分为学术化阶段和学术职业化两个阶段,如图3 所示。

图3 “行业教师—教授”的人才流动模式

(1) 学术化阶段:在缩小的人才甄选范围内,遴选一部分行业教师为兼职教师,支持其深入研究所关注的问题,并依据学术成果对应急管理科学建设的贡献进行考核,从而判断其是否能够进入学术职业化阶段。

(2) 学术职业化阶段:进入学术职业化阶段的人员采用柔性引进的方式,为其进一步获取学校的知识资源提供更加便利的条件以帮助其持续探究高深知识。值得注意的是,对人才进行筛选与培养,学术人才的选拔,根本还是教授选择“工作伙伴”的过程[4],因此最终的考核仍然需要通过同行评议的方式做出决策。

4 结论

(1) 通过梳理学术职业的发展脉络可以发现,教授群体是大学的推动者,拥有着充分的学术权力,因此,教授群体在学术职业群体中处在核心地位,在学科发展中发挥关键作用。

(2) 应急管理学科建设初期教师队伍建设的重点是教授群体的组建,同时在人才引进过程中不应忽略学术职业源自于行业分化的特点,应充分挖掘行资源,引导行业人才进入教授群体。

(3) 建立“行业教师—教授”的人才流动模式,目的是引进行业人才。基本思路是借助“市场”的力量缩小甄选范围,通过在大学与行业人才之间建立缓冲机制,确保大学引进人才的质量。

(4) 应急管理大学的建设就是应急管理知识的汇聚、固化、传播、更新的富集过程。知识资源必须富集并达到一定规模才具有开发价值,因此需要汇聚人才。学科的建设需要大学汇聚更多的学术人才,汇聚的过程需要不断的实践探索,这样才能使“行业教师—教授”的人才引进模式发挥更大的作用。

(5) 伴随着社会的进步,专业人才的需求更加多样化,因此,必将孕育出更多的学科。应急管理学科筹建期内的人才流动模式对于处在学科筹集期教师队伍建设具有十分重要的借鉴意义。