1例肛周Bowen病病例报告及文献回顾

2021-04-22呙耀宇张迪陈泳成莫学忠彭慧任东林

呙耀宇,张迪,陈泳成,莫学忠,彭慧,任东林

中山大学附属第六医院肛肠外科 广东 广州 510655

Bowen病(Bowen’s disease)是一种鳞状细胞癌的癌前病变,10%的患者会发展为鳞癌[1]。该病通常局限于表皮内,往往与鳞状细胞原位癌(CIS)、肛管上皮内瘤变(AIN)、肛管异型增生和鳞状上皮内病变(SIL)属于同一病理变化,为了避免概念上发生混淆,美国结直肠外科协会(ASCRS)建议用肛周高级别上皮内病变(HSIL)代替Bowen病这一说法[2]。这种皮肤病最早由Bowen[3]于1912年报道,肛周Bowen病较为罕见,最早由Grodsky[4]于1954年报道。该病通常发生于20~45岁人群,发病率与性别无关[5],男性与女性的易感因素有所差异:男性患者的危险因素为直肠分泌物刺激和生殖器疣病史[6],女性则与宫颈和外阴上皮内瘤变有关[7]。同其他AIN一样,HPV感染是肛周Bowen病的主要危险因素[8-9],其他危险因素还包括应用免疫抑制、静脉药瘾和吸烟史,此外亦有关于克罗恩病合并肛周Bowen病的报道[10]。还有学者认为Bowen病与其他部位肿瘤有关,一项回顾性研究发现33%的肿瘤患者在发病的10年内出现Bowen病,提出该病是癌症易感患者在皮肤的表现[11],但这一观点目前仍有争议[12-13]。

本文通过展示1例临床特征典型的肛周Bowen病患者的治疗过程和影像学资料,论述该罕见疾病的诊治要点,以供广大同行进一步了解、分析及探讨该类疾病。

1 临床资料

患者男性,46岁,因“肛周皮肤渗液、瘙痒、疼痛1年,加重1月”就诊。自述1年前无明显诱因下出现肛周皮肤渗液伴瘙痒、疼痛,无畏寒发热,无恶心、呕吐、腹痛、腹胀、大便带血、排粪困难等。近1个月肛周皮肤疼痛、瘙痒较前加剧,遂至我院就诊,于2019年4月15日门诊以“肛周Bowen病”收入我科。自发病以来,食欲、睡眠可,大小便正常,体重无明显变化。

既往史:2013年确诊系统性红斑狼疮,初始症状是面部红疹、眼肿,无全身症状,应用激素治疗半个月后好转,之后一直服用泼尼松、环孢素、环磷酰胺等药物维持治疗。2017年11月系统性红斑狼疮加重,再次出现面部红疹,逐渐蔓延为全身红疹、皮损溃烂,住院十天进行治疗。出院后至今维持系统性药物治疗。

冶游史:患者否认不洁性生活史及同性恋性行为史。

肿瘤家族史:家族成员无肿瘤相关病史。

入院查体:患者取左侧卧位,可见环肛周皮肤弥漫苔癣样隆起,直径约10 cm,周围色黑,有渗液,触痛明显。术前病灶外观见图1。直肠指诊:括约肌稍紧张,直肠壁质软,指诊肛内未触及异常硬性包块,退出可见指套上少量分泌物,未见血染。肛门镜检:病灶距齿状线约1 cm,齿状线上黏膜完整、光滑。

图1 肛门周围皮肤出现明显隆起的苔藓样病损

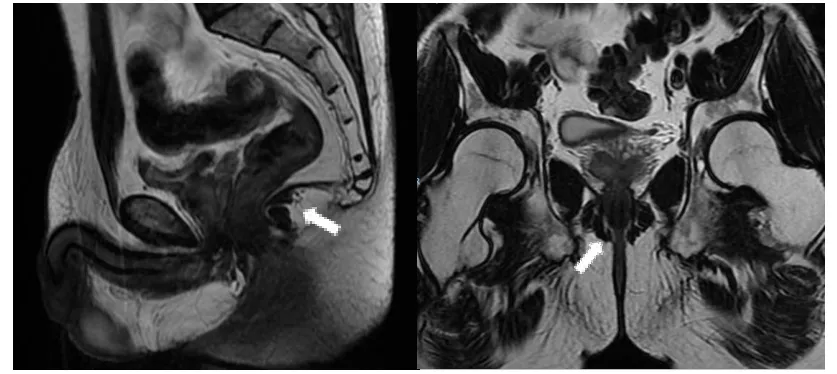

实验室及影像辅助检查:血常规、肝肾功能及肿瘤标志物未见明显异常,心肺功能经麻醉科评估可耐受手术。肠镜未见明显异常。MRI可见肛缘至会阴部表皮增厚,最厚处约3.5 mm,T1WI和T2WIFS信号明显增强,肛门括约肌无受累,未见肿大淋巴结,见图2。

图2 MRI示肛管括约肌未见受累

2 治疗

2.1 手术过程

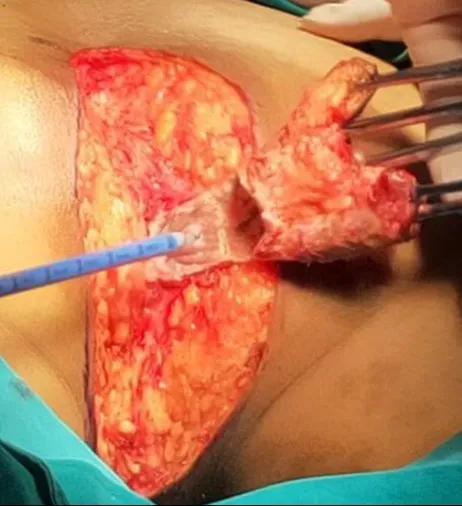

患者取折刀位,采用腰硬联合麻醉后常规消毒铺巾,在臀部皮肤上粘贴宽胶带分离臀部、暴露肛门区域,为分离皮肤、实现肛门重建提供张力。对肉眼可见的病变部位使用记号笔标记出清晰而规则的切缘,并保证与病灶边缘至少有1 cm的距离(图3)。用电刀切开表皮和真皮层。在真皮下层和皮下脂肪上方进行分离,注意保护两侧来自阴部内动脉至肛管动脉的血管分支以保证后期皮瓣的血供。向内侧分离病灶至齿状线处,注意识别和保护肛门内外括约肌以避免术后出现大便失禁(图4)。完整游离标本后对相应部位进行简单的标识并送病理检查以确保切缘阴性。

图3 设计病灶切除范围

图4 完整切除病灶,保留肛门内外括约肌

为避免术后创面回缩,在设计皮瓣时应保证两侧的“V”形大小相同、与肛门的间距相等,使得皮瓣在各个方向上的推移距离相等。使用电刀的电切模式切开皮瓣周围的表皮和真皮,随后使用电凝模式分离出两侧各长约7 cm皮瓣,切割深度约2 cm,为皮瓣提供一个宽的脂肪蒂,使得皮瓣和皮下脂肪可自然地“推移”至肛管且无张力(图5)。松开两侧牵拉臀部的宽胶带使皮肤处于无张力状态,采用3-0可吸收缝线间断缝合重建肛门:在齿状线水平将肛管黏膜与皮瓣内侧缘行全层缝合以实现肛管直肠连接的重建,重建的肛门应保证示指可轻易地通过。为了避免皮瓣与肛管黏膜吻合口开裂,缝合时不应有张力。在完成直肠肛管吻合口的重建后用丝线间断缝合闭合切口,最后形成“Y”形的切口(图6)。用海藻绵可吸收敷料填塞肛门及压迫切口,纱布覆盖创面。术毕。

图5 设计对称的“ V”形皮瓣

图6 缝合形成“ Y”形切口

2.2 术后处理

术后禁食1周,予全肠外营养并予易蒙停控制排粪。静脉滴注抗生素3天后停药。常规使用碘酊换药,禁止坐浴,卧床制动2周后切口愈合良好、皮瓣存活,遂拆除缝线。

术后病理结果:肛门鳞状上皮显著增生,细胞核大、深染、排列紊乱,可见较多核分裂像。HPV个别细胞(+),P16弥漫(+),Ki-67上皮全层(+),符合Bowen病。切缘阴性。

2.3 随访

术后2个月门诊复查示切口一期愈合,无复发(图7)。术前及术后Wexner评分相近。

图7 术后切口愈合良好

3 讨论

肛周Bowen病症状表现轻微且缺乏特异性,患者通常诉肛周瘙痒、烧灼或肛门异物感[14-15],部分表现为肛门疼痛、出血或分泌物增多[16]。查体时可见肛周出现局部边界清晰、突出皮面的红斑样、鳞屑样病变,与其他肛周皮肤病表现相似,尤其与肛周Paget病(Paget’s disease)难以区分,因此病理学检查是唯一的确诊手段。

Bowen病的病理学特征为排列紊乱的上皮下鳞状细胞增生,可伴过度角化或角化不全。Bowen细胞的出现是该病的特征性病理表现,其特点为细胞体积大、异型性明显,核大、深染、核周空晕,可见大量有丝分裂相[14]。尽管苏木精—伊红染色足以实现大多数病例的鉴别诊断,个别情况仍需要借助免疫组化检查:PAS染色阴性可排除Paget病可能,S100阴性则可排除黑色素瘤,CEA和Ki-67等可帮助鉴别Bowen病与高分化上皮内鳞癌但缺乏特异性。Bowen病变范围通常局限在皮内,仅5%~10%突破基底层形成弥漫性病变[9]。

由于病毒感染的影响,部分病灶可能呈多中心分布,使整个病变区域的定位变得困难。为此Beck等[17]提出了一种术前定位方法,通过四象限打孔活检,按顺时针方向对齿状线、肛缘和会阴共取24个样本并送往冷冻切片,为术者提供手术切除范围的依据。然而该方法需要切除大量正常组织,且无法对齿状线上方的区域进行取样,最重要的是有研究表明该方法并没有降低疾病复发率[18],因此该方法目前并没有被临床广泛采用。相比之下,常规的术中冰冻病理检查更加便捷和精确,但必须需要注意切缘的评估,尤其是病变部位远离肛门的标本[19]。

学术界对肛周Bowen病切除范围和肛门重建方式存在不同的见解,肛周Bowen病的手术方式多样,现阶段仍缺乏关于最佳手术方式的大型多中心临床研究。广泛局部切除术是目前治疗AIN的通用术式,该术式要求对病灶周围至少宽1 cm的正常皮肤进行全层切除,切除范围需足够大,并通过冰冻切片来确保切缘阴性[20]。尽管该术式切除范围较大,可能发生伤口开裂、愈合不良或肛门狭窄、大便失禁等远期并发症[21],但其根除病灶、避免肿瘤复发的效果较其他保守的手术方式更为理想。广泛局部切除术会在肛周及会阴部造成较大范围的皮肤缺损而使患者无法承受二期愈合,通常应在第一次手术时追加分层植皮术[22]或采用更常见的皮瓣转移术[23]尽可能使创面能够达到一期愈合。使用皮瓣修补皮肤缺损可以减少组织缝合的张力,减轻术后疼痛、减少术后活动受限的发生并达到快速康复的效果。“VY”皮瓣是一种用途广泛、可塑性强的三角形皮瓣,与菱形皮瓣、旋转皮瓣和臀大肌旋转皮瓣相比,“VY”皮瓣的优势在于能以最小程度的剥离换取最大程度的组织活动度[24-25],且发生血肿、血清肿、皮瓣坏死以及伤口感染等并发症的概率更低,术后愈合速度更快[26],是一种理想的肛周及会阴部皮肤缺损的修复手段。Core等[27]首次尝试对Bowen病广泛局部切除术后采用“V-Y”皮瓣进行肛门重建,指出该方法在修补了肛周皮肤缺损的同时可有效地保留肛门的感觉和肛管的连续性。扩大广泛切除术需切除患者肛门部位的皮肤以确保根治性切除肿瘤,肛门成形时需要将内侧皮瓣与肛管黏膜在齿状线以上吻合,这意味着术后很可能发生肛门狭窄,在术中使用宫颈扩张器可很好地解决这一问题[28]。预防性造口可以降低术后局部感染风险,有利于减轻术后疼痛和促进伤口愈合。但我们认为单纯而规范的饮食管理和肛周清洁是减少术后短期并发症的关键,因此对于本例患者我们并没有采取预防性造口。

Marchesa等[18]的一项回顾性分析显示广泛局部切除术的复发率显著低于正常皮肤切除范围在0.5~1 cm的局部切除术(23.1%vs.53.3%,P=0.02)。ASCRS在1997年进行的一项大范围问卷调查结果显示,97%的术者会对小病灶(3 cm以内)进行广泛局部切除[29]。尽管广泛局部切除术保证了足够的切除范围,但是该病的术后复发率依然不甚理想(25%~41%)[18,21]。复发的肿瘤是来源于残余病灶或是新发肿瘤目前尚未明确,持续暴露于易感因素(HPV病毒)下可能是导致复发的因素[30],这意味着广泛局部切除术可能不是该病最佳的治疗措施,更加激进的手段(如腹会阴联合切除术)或许能够彻底杜绝复发的风险[31]。

与广泛局部切除术相对的治疗措施是针对性清除病灶的微创消融术,包括电灼、激光烧灼、红外线凝结和冷冻疗法等,通常与高分辨率肛门镜配合使用。通过高分辨率肛门镜定位病灶对其实施微创操作破坏病灶,以期达到快速康复、保护肛门功能、减少手术并发症的目的,并通过系统、长期的随访以降低复发和发生异时性癌的风险[32]。近年来国际上已有多家中心对AIN患者开展这类治疗,甚至有学者建议应以此取代广泛局部切除术[33],但目前的报道显示这类术式术后复发率普遍偏高且差异较大[34-36],且Marchesa等[18]的研究结果显示其复发率明显高于传统的广泛局部切除术,仍有待今后更高质量的循证医学证据来支持两种手术方式的效果。此外,由于消融术无法留下病理组织进行切缘评估,因此消融的深度变得至关重要,有文献建议消融深度至少达到基底层下2.2 mm才能确保无病灶残留,但如果过深则会造成术后剧烈疼痛和愈合时间延长[37]。尽管消融术创伤较小,但术后仍可能带来诸如疼痛、感染、出血、肛门狭窄和肛裂等并发症[34,36],提示这类技术的疗效可能较高程度地依赖术者经验,或者本身仍存在改进的空间。

肛周Bowen病还可以采取保守治疗,包括局部药物涂抹和光动力治疗(photodynamic therapy,PDT)两类。局部涂抹5%的5-氟尿嘧啶软膏可为患者提供自愈的机会[38],每天涂抹两次于患处并维持8周以上的疗程可以实现良好的转归并降低复发率,治愈率在87%~92%[39-40],配合药物离子疗法的5-氟尿嘧啶局部应用更是达到了96.2%的治愈率[41],在肛周Bowen病的运用中亦取得了理想的疗效[39,42],但目前缺乏大规模的临床研究。咪喹莫特是一种具有抗HPV和抗肿瘤活性的免疫调节剂,可作为Bowen病的新型治疗手段。一项随机对照研究显示5%咪喹莫特软膏与安慰剂相比具有显著疗效[43]。每周使用2~3次、持续6周是目前依从性较好的一种用药方案,其病灶清除率可达到87%[44],关于局部运用咪喹莫特软膏治疗肛周会阴部Bowen病的案例报道均显示了较理想的疗效。光动力治疗目前已被证实在某些特定的非黑色素瘤类皮肤恶性肿瘤治疗中具有一定疗效[45],红光、ALA(5-氨基酮戊酸)-PDT和MAL(甲酯氨基酮戊酸)-PDT是Bowen病常见的光动力治疗方法。根据不同的治疗方法,PDT治疗Bowen病的疗程被控制在1周至3个月,治疗1年后可达69%~100%的完全缓解率,相比其他保守治疗手段其疗效相仿但具有更佳的患者依从性[46]。然而在为数不多的PDT治疗肛周Bowen病的报道中,患者接受该治疗后出现了疾病进展并需行其他补救治疗[47-48]。Bowen病的保守治疗手段具有无创、简便、依从性高的特点,与其称之为保守治疗,这些无创的治疗手段更应被视为治疗肛周Bowen病的未来发展方向,其在保护肛门外观和功能方面有着显著的优越性,与广泛局部切除术相比其对患者的远期生活质量影响更小[49],相信未来将有更多高质量临床证据证实其具有媲美传统手术治疗的有效性。

长期随访对肛周Bowen病患者来说是至关重要的[18],但由于肛周Bowen病相对罕见,目前仍未有随机对照或前瞻性研究来指导高效率、低成本的临床随访方案。ASCRS推荐AIN患者需每3~6个月接受1次随访,检查项目包括直肠指诊、肛门镜检查以及冰醋酸/卢戈氏液试验直至发现新发病灶,对于具有高危因素的患者更是需要密切关注[50]。