佛教逻辑学的论辩解释与认知解释

——陈那、法称与因明

2021-04-22汤铭钧

汤铭钧

佛教逻辑有别于西方形式逻辑的一项重要特征,在于对论证前提为真的强调,并在此基础上提出了著名的“因三相”理论,以“因三相”作为指导一则论证的基本规则。([18,19])论证前提的真,在陈那(Dignāga,约480–540)著作中又被理解为辩论主体将该前提确定为真。这种“确定”体现为文献中对“极成”(prasiddha)、“成”(siddha)、“决定”(niścita)、“见”(da)、“已知”(vidita)的强调。这些表达辩论者认知状态的词汇,皆可概括为佛教逻辑中的“认知算子”(epistemic operator)。关于这种认知算子的性质、作用及其辖域,学界迄无基于文献的确切说明。1目前为止,对印度逻辑中的认知算子最广泛而且深入的探讨,见Oetke([7],第77–92 页)。Oetke 的研究富于哲学洞见,但他对不同性质的认知算子的精细区分未能落实到文献。本文即尝试对佛教逻辑中的认知算子作一些初步探究,尝试说明以玄奘(602–664)为实际奠基人的因明传统,与大致同时代的印度佛教逻辑学家法称(Dharmakīrti,约600–660),对这种认知算子的性质的不同解释,即“论辩解释”(dialectic interpretation)与“认知解释”(epistemic interpretation)。2需要特别注意的是,本文所谓的“因明传统”(hetuvidyā-tradition),仅指在古典东亚世界(中、日、韩三国)以古典汉语为主要学术语言得到传承与诠释的佛教逻辑学–认识论传统。该传统以玄奘为实际奠基人。它与发源于印度并传播我国西藏地区的印–藏“量论传统”(pramāa/tshad ma-tradition),应被视为佛教逻辑学–认识论学派的不同传承。这也是国际学界对佛教逻辑学–认识论学派的不同研究分支最初步的划分。虽然东亚因明传统和印–藏量论传统都可远溯到陈那,但是,将两个传统一概称为“因明”,正如将两者一概称为“量论”一样是不妥的。([20])此外,拙文所谓“论辩解释”仅涉及佛教逻辑中认知算子的解释问题。尽管这一解释难免牵一发而动全身,但笔者并无意将佛教逻辑等同为一种辩论术。毋宁说,若取论辩解释,佛教逻辑便应理解为一种论辩逻辑。

1 佛教逻辑学中的认知算子问题

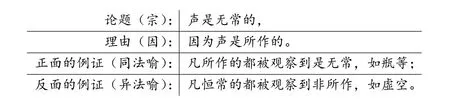

陈那逻辑学规定下的一则典型论证可完整表述如下:

上述论证中的理由(hetu,因)也表现为一个主谓命题。该命题整体与该命题的谓项(如上例中的“所作”),都可称为“因”。立论者陈述该理由的目的在于指出论题主项的一种属性,以论题的主项(宗)具有该属性(法)这一事实(宗法性)为依据,来支持“该主项亦具有所立法”这一论题。因此,与论题的谓项称为“所立法”相对,理由的谓项便称为“能立法”(sādhanadharma,作为成立的手段的属性)或直接称为“能立”(sādhana,成立的手段)。

1.1 论域全集的三分与认知算子

为检查能立法与所立法之间的逻辑联系是否为真,整个论证涉及的论域全集便需要划分为三部分:宗(paka,主项)、同品(sapaka)与异品(vipaka)。3关于将宗排除在同品和异品之外或国际学界所谓“三分法”(tripartitionism)的理论设定,见[21]。国内学界关于此问题的最新研究,笔者将另文专论。“同品”的字面含义为“与宗相似者”,即由于具有所立法(如上例中的“无常”)因而与宗(如上例中的“声”)相似的事物。4同品与宗的相似性乃从立论者的角度着眼。因立论者想要论证宗有所立法,故从他的角度将已确定有所立法的事物视为“与宗相似者”。宗与同品虽然相似,但非全同。两者的差异在于,所立法对同品而言是已被确立的属性,对宗而言则是尚待成立的属性,见下文对sādhya(所立)一词的解释。感谢匿名审稿专家提醒笔者注意这一点!“异品”的字面含义为“与宗不相似者”,即由于不具有所立法因而与宗不相似的事物。以上述“声是无常”论证为例,同品就是无常的事物的集合,异品就是恒常(非无常)的事物的集合。同品集合中的每一个体,如瓶,也可直接称为“同品”。异品集合中的每一个体,如虚空,亦可直接称为“异品”。然而,一旦我们考虑到该论证的论题主项(声)的归属,问题就变得有些复杂。东亚因明传统便曾强调“同品”和“异品”的界定都以“除宗以外”为前提,即论题的主项(宗)既不在同品中也不在异品中。(参见[22],卷一页十七左至十八左)本来,从存在论的视角来看,声不是恒常就是无常,不存在第三种可能。

事实上,只要认真读过陈那本人的文字,就能发现他是从认识论而不是存在论的视角,来考虑宗、同品和异品的外延范围问题的。陈那在《正理门论》(Nyāyamukha,简称《门论》)中曾明确指出论题的主项声不能归属于同品。《门论》说道:“若尔,同品应亦名宗。不然,别处说所成故。”([15],第126 页)这里,陈那设问:如果无常性共通于论题主项(宗)与同品,那同品岂不也应称为“宗”?他的回答明确指出:并非如此,因为无常性对宗(别处)而言是尚待成立(sādhya,所成)的属性,对同品而言则是已经成立(siddha,成)的属性。(参见[5],第122–123 页)相对于声而言尚待成立的(sādhya)无常,在东亚因明传统中又被称为“不成法”,“不成”(asiddha)即尚未成立的意思。正如文轨(约615–675)所说:

有法“声”上有二种法:一不成法,谓“无常”;二极成法,谓“所作”。以极成法在声上故,证其声上不成无常亦令极成。([22],卷一页十三右至十四左)

印度逻辑中表示“成立”、“论证”、“证明”等含义的常用动词为SĀDH 及其弱形式SIDH。从构词来看,sādhya(所立、所成,what is to be established)为SĀDH 的将来被动分词(future passive participle=gerundive);siddha(成,established)为SIDH 的过去被动分词(past passive participle)。sādhya 是现在未被成立而有待于将来成立的意思,siddha 是现在已被成立的意思,其否定形式asiddha(不成,not established)则是现在未被成立的意思。故而,将sādhya 称为asiddha(不成)是一件很自然的事情。

总之,根据陈那的观点以及因明文献中的相关解释,声(宗)便不能包括在无常这一概念的集合(同品)中,因为“声是无常”还未得到“成立”。由于“声是恒常”也还未得到“成立”,故而声也不能包括在恒常这一概念的集合(异品)中。5陈那《门论》关于“怀兔非月有故”的讨论默认了宗也不包括在异品中,见[17],卷一页十左至右。陈那晚年集大成之作《集量论》(Pramāasamuccaya)的印度注释家圣主觉(Jinendrabuddhi,约8–9 世纪)也曾提到,同品是在其中所立法“已知”(vidita)的事物,而论题主项(宗)则是在其中所立法尚且“未知”(avidita)的对象。([5],第123 页)

这样看来,在陈那及其追随者将一则论证涉及的论域全集划分为宗、同品和异品三部分的理论设定中,具有决定意义的是辩论双方的认知态度。无论这种认知态度在文献中称为“成”、“极成”(prasiddha,被充分成立)还是“已知”,我们都可以将其概括为现在所谓的“认知算子”或“认知要素”(epistemic element)。依据这一认知算子,我们便能将陈那实质上主张的宗、同品和异品概念定义如下:

同品:是被(充分)成立/被知道为具有所立法的事物;

异品:是被(充分)成立/被知道为不具有所立法的事物;

宗:是尚未被(充分)成立/被知道为具有还是不具有所立法的事物。6这就是对论域全集的“三分法”。若进一步将论域限制在满足“被确定”、“被成立”、“被知道”这样一种认知要求的对象范围内,即“除宗以外”的范围内,同品与异品就成为两个互补的集合。有论者便将这一“除宗以外”的对象范围称为“归纳域”(induction domain)。(参见[3],第113 页;[5],第125 页。)承匿名审稿专家指出,上述从认知算子角度界定的同品、异品和宗,三者并在一起也无法构成全集。这的确是个好问题。对此问题的回答,需要我们考虑到逻辑学作为一种理论的理想化的方面,佛教逻辑学亦然。在刻画一场辩论的时候,围绕是否具有所立法这个问题,宗被主题化为辩论双方唯一未形成共识或唯一未知的对象,除宗以外的所有对象被理想化为已形成共识或已知的全领域。若就实际情形言,自然无法排除宗以外其他未形成共识或未知的个体存在。又承匿名审稿专家指出,如是界定以后的同品和异品如何确保因三相仍有可能获得,如何还能保证“正因”。这一问题所涉甚巨,已超出本文的讨论范围,容另文专论。目前来说,可参考[20,21]中的相关讨论。

1.2 因三相与认知算子

除了上述在宗、同品、异品的三分的语境中提到的“成”、“极成”、“已知”等具有认知算子意义的词汇以外,在因三相的语境中,陈那还提到了“决定”(niścita,被确定,ascertained)。该词也具有认知算子的意义。《门论》说道:

无独有偶,法称著作的杰出注释家法上(Dharmottara,约740–800)在其《正理滴论广释》(Nyāyabinduīkā)中也曾强调:法称《正理滴论》(Nyāyabindu)的因三相表述中使用的niścita 一词,尽管放置在这一表述的末尾因而似乎仅意在限定最后一相(第三相),但它必须被理解为对于全部三相的限定。法称《正理滴论》的因三相表述如下:

而且,三相,是标志在所比中的唯存在,唯在同品中的存在,以及在非同品中的唯不存在,[这都是]被确定的(niścita)。(trairūpyapunar ligasyānumeye sattvam eva,sapaka eva sattvam,asapake cāsattvam eva niścitam,[6],第91 页)

法上对这一句的注释强调:理由对论题的论证效力并不像种子一样,只要将自己产生芽的能力发挥出来就能够产生芽。它一定要“被观察到”存在于论题主项(所比)之中。不仅如此,理由也并非像灯照物一样,只要自己被自己照亮,就能使对象也被照亮。这就是说,理由自身不仅要“被观察到”存在于所比中,而且它与所立法之间存在的逻辑联系也要“被观察到”,即理由还必须“被观察到”仅在同品中存在、“被观察到”在异品中普遍不存在。唯有自身和自身与结论间的逻辑联系两者都“被观察到”,理由才能最终实现论证论题的作用。正因此,因三相的每一相的满足都要“被确定”。法称上述因三相表述中的每一相都受到“被确定”一词的限定。([6],第91–92 页)

这与《门论》“决定同许”的规定要求不仅“宗法”要被确定,而且“[因]于同品中有、非有等”也要被确定的说法极为相似。两者不仅都使用了niścita(被确定)一词,而且都强调了因三相中每一相的满足均以辩论双方这种称为“确定”(niścaya)的认知态度为先决条件。更值得注意的是,法上在上述注释中,还引入了另一个具有认知算子意义的词语——“被观察到”(da)。该词即常见于同法喻命题(如“若是所作,见彼无常”)与异法喻命题(如“若是其常,见非所作”)中的“见”。法上在这里将“被观察到”与“被确定”视为同义。

当然,我们也必须考虑到:一方面,陈那本人、因明传统与法称及其注释者法上,各自对佛教逻辑中有关辩论双方认知态度的这一认知算子是否持相同的解释,仍有待详细考察。另一方面,他们对佛教逻辑中的各项理论细节,如因三相以及同品、异品等问题,还存在理解上的种种分歧。尽管如此,至少有一点是他们的共识,他们都强调这样一种认知算子对决定一则论证是否能实际上发挥论证效力的决定意义。

1.3 论辩解释与认知解释

综上所述,“成”“极成”“已知”“决定”以及“见”尽管出现的语境不尽相同,但表现的都是辩论双方的同一种认知态度。故而,笔者将它们合并起来处理,视为同一认知算子的不同表达方式。进一步的问题就是如何来解释这一认知算子。对它,有两种可能的解释:第一种是将它解释为通过一定的认知证据(epistemic evidence)如“量”(pramāa,有效认知的手段)从而得到确定或成立。7这里,姑且忽略该认知算子的辖域(scope)问题。尽管Oetke([7],第77–92 页)对此已有讨论,但结合文献来考察以确定其辖域,仍将面临诸多可预见的困难。泛泛而言,在佛教逻辑中,一则论证的所有前提及这些前提中的词项所指的对象都与此认知算子相关。第二种是将它解释为仅仅通过辩论中立、敌双方的共同承认(共许)从而得到确定或成立。第一种解释可称作“认知解释”,第二种解释可称作“论辩解释”。两种解释不同。一方面,对某些原则上无法被观察到(adśya,不可见)因而根本无法确知的对象,立论者与敌论者也完全可以仅依据各自传统的教义(āgama,教)来达成共同承认。另一方面,即便是客观存在因而原则上可被确知的对象,也并不是关于它们的所有真命题,都能为辩论双方共同承认而毫无犹疑。在辩论的现实情境中,辩论双方都是基于各自的有限视角展开各自的论证,而不可能作到对所有真命题的通观。无论如何,在一场辩论中,对确定一个命题的真而言,共同承认的原则往往比经由一定的认知证据从而确定为真这一要求来得更切合实用。因此,论辩解释相比认知解释尽管更宽松,却更切合辩论的实际情形,而认知解释则要严格得多。

尽管论辩解释与认知解释有上述区别,但两者并非绝不相容。我们完全可以将两种解释合取,从而获得第三种解释,即将“确定”或“成立”解释为立、敌双方基于一定的认知证据对某一命题为真的共同承认。但是,这第三种解释又可化归到单纯的第一种解释(认知解释),只要我们为认知解释增加一个前提,即:

认知证据的客观性预设:当认知主体对某一命题的真,通过一定的认知证据予以确定或成立以后,该命题的真也必然能为其他认知主体在适当的认知情境下确定或成立。

实际上,在佛教逻辑乃至印度哲学的绝大部分传统中,对有效认知的手段(量)的客观性从未丧失过信任。“量”这一概念本身,就是印度人对“人凭什么能获得真知”这一问题的回答。认知主体一旦通过量获取某种知识,便理所当然地默认其他主体也能通过相同的量获取相同的知识。在印度哲学中,不存在仅对某一主体有效而对他人无效的量。量根据定义便具有这样一种客观性。因此,在佛教逻辑肯定量的客观性的前提下,上述第三种解释便化归到第一种解释。对佛教逻辑中的“确定”或“成立”,我们只能有认知解释与论辩解释这两种可能的解释。结合量的客观性预设,这两种解释可进一步界定如下:

(1)认知解释:某一事项之被确定/被(充分)成立/被知道,即被辩论双方基于一定的认知证据(量)而共同确定;

(2)论辩解释:某一事项之被确定/被(充分)成立/被知道,即被辩论双方共同承认,而不管这种承认基于什么理由。

经如上界定以后的认知解释,无非是为论辩解释所谓的“共同承认”增加了“基于一定的认知证据”这一限制而得到的结果。因此,满足认知解释的情况必满足论辩解释,而满足论辩解释的情况未必满足认知解释。认知解释是论辩解释的一个强版本。

2 共许即成:因明传统中的论辩解释

有了认知解释与论辩解释的区分后,回看上引《门论》关于“决定同许”的规定,就能发现那一段的确切含义并不像字面所示的那样明白。那段文字实际上既容许认知解释,也容许论辩解释。基于这样一种解读的开放性,再回看玄奘汉译便能发现:汉译将niścita(决定)翻译为“决定同许”。但其中的“同许”二字并不见于原文,而很可能是汉译者对“决定”的补充说明。以“同许”释“决定”,似乎默认了一种论辩解释。

无独有偶,在《门论》重述“决定同许”规定的另一段文字中,汉译对“决定”也作了类似的补充。该段强调,“决定同许”的规定对认定“同品有、非有”等即理由与同品、异品之间的外延关系而言也同样适用。其汉译与现存的梵语残片如下:

于其同品有、非有等,亦随所应当如是说。于当所说因与相违及不定中,唯有共许决定言词说名能立,或名能破(ya eva tūbhayaniścitavācī sa sādhanam,dūaavā),非互不成、犹豫言词,复待成故(。[14],第125–126 页)汉译“唯有共许决定言词”中的“共许决定”,梵语原文作ubhayaniścita(共决定,被双方所确定)。其中的“共许”或至少“许”字,应系汉译的补充说明。这与上述《门论》汉译将niścita(决定)译为“决定同许”的做法如出一辙。

玄奘以“同许”或“许”来补充说明“决定”的翻译方式,是否带有明确的理论意图?为确定这一点,我们可以参考玄奘门人神泰(7 世纪)的《因明正理门论述记》对《门论》“决定同许”规定的下述解释:

谓此立宗中,欲取宗法为因者,唯取立敌决定同许所作性宗法,不取无常宗法,立许敌不许故。有亦须立敌决定同许。([17],卷一页十六右至十七左)

神泰解释的重点显然放在“同许”上面,而“决定”则未被解释。“决定同许”被直接解释为“同许”(共同承认)。神泰的上述解释似乎默认了对佛教逻辑的一种论辩解释。这也提示我们,汉译将“决定”译为“决定同许”,很可能的确蕴含了以“同许”来界定“决定”的理论意图。当然,这种论辩解释未必是唐代学者的创新,而很可能在某种程度上反映了当时印度方面对佛教逻辑的某种特定理解。

因明传统对佛教逻辑的这样一种论辩解释,可在它对“极成”的解释中进一步确认。在这方面,相关的典据是《入正理论》(Nyāyapraveśa,简称《入论》)对“宗”的定义中提到的“极成有法,极成能别。”文轨对该句的注释将“极成”解释为:“言极成者,主宾倶许名为极成。”([22],卷一页七右)与文轨相比,窥基(632–682)对该句中“极成”一词的解释更详尽,而且力求还原该词的构词,但也同样把“极成”解释为辩论双方的“共同承认”(共许名为至极成就)。窥基的解释如下:

“极”者至也,“成”者就也,至极成就故名“极成”。有法、能别,但是宗依,而非是宗。此依必须两宗至极共许成就,为依义立,宗体方成。所依若无,能依何立?由此宗依必须共许。共许名为“至极成就”,至理有故,法本真故。([24],第106 页)

在本段中,窥基将“极成”解释为“至极成就”(在终极的意义上得到确立),而“至极成就”又被窥基表述为“至极共许成就”。这与玄奘将上引《门论》段落原文的“决定”翻译为“决定同许”、将“共决定”翻译为“共许决定”的作法,又可谓如出一辙。

值得注意的是,窥基在上引段落中,除将“极成”解释为“共许”,还尝试说明“共许”背后的根据所在。正如该段末尾所说,一个表达被视为“极成”,是因为该表达所指涉的对象在存在论的意义上实在(法本真故),或它所言说的事项在绝对真理的层面为真(至理有故)。在另一处,窥基还对这一点作了发挥:

问:既两共许,何故不名“共成”而言“极成”?答:自性、差别,乃是诸法至极成理。由彼不悟,能立立之。若言“共成”,非显真极。又因明法,有自比量及他比量能立、能破。若言“共成”,应无有此。又显宗依,先须至于理极究竟,能依宗性方是所诤,故言“极成”而不言“共”。([24],第127 页)

从本段的理论意图来看,窥基试图区分“极成”与“共许”(共成)。他将“极成”解释为在绝对真理的意义上真实存在(真极)。这样,“极成”就直接指向“共许”背后的存在论根据,而与这一根据所要保证的“共许”拉开了距离。然而,这一意图能否实现,窥基的“真极”说能否构成对“极成”的一种存在论解释,还取决于窥基为此所作的论证从因明理论的角度来看是否站得住脚,以及他本人在阐述佛教逻辑的时候在多大程度上运用了“真极”意义上的“极成”概念。

从本段的论证思路来看,窥基给出的三条理由各有各的问题。第一条理由指出:《入论》“极成有法,极成能别”一句中的“极成”,是为了表明论题的主项(自性)和谓项(差别)都是自在成立的真理;因为敌论者不承认,故而立论者要组织一个论证来使之成立。但是,窥基在这里混淆了“宗依”和“宗体”。《入论》此处的确用“极成”来规定作为“宗依”的主项和谓项,但这两个词项不是双方辩论的对象。由这两个词项结合起来构成的整个命题(宗体)才是双方辩论的对象,但这一命题又不能用“极成”来要求,否则便犯有宗过“相符极成”。第二条理由指出:《入论》在这里使用“极成”而非“共成”,是为了容许以自比量和他比量的方式提出一个论题,因为在这两种情况下,论题的主项和谓项可以不满足“共许”的要求。但是,仅满足“极成”而不满足“共许”的情况,不见于《入论》乃至其他因明文献对“极成”或“成”的用例。甚至自比量和他比量这两种推理方式,也不在《入论》的理论视域中。第三条理由指出:唯有作为“宗依”的主项和谓项满足“极成”的要求,作为整个命题的论题(能依宗性)才有可能提供给辩论的双方作出真、假两种截然不同的判断。但是,正如窥基在前一段引文中说的那样,为构成一个可供辩论的论题,该论题的主项和谓项所要满足的“极成”,实际上不外乎“共许”(此依必须两宗至极共许成就,为依义立,宗体方成)。

可见,窥基给出的三条理由均不足以支撑起他在“极成”与“共许”之间所要作出的区分。而且,即便窥基本人也并未将他对“极成”的这一发挥,组织到他对佛教逻辑的体系性解释中。他既没有根据“真极”意义上的“极成”来重新解释佛教逻辑的一系列理论设定,也并未运用“真极”这一标准来衡量具体的论证。因此,窥基将“极成”解释为“真极”,对此后的整个因明传统乃至他本人而言,都不构成对“极成”的一种具有实质理论意义的新解释。正如郑伟宏先生所说:“因明家在掌握极成的标准时,事实上是偏重共许而不计实有(按:即‘真极’)的。”([23],第210 页)

相比之下,《入论》的印度注释家师子贤(Haribhadra,约8 世纪)在注释《入论》这句话的时候说道:“这里,极成是为立论者与敌论者仅仅根据有效认知的手段(量_)的力量所确认。”(tatra prasiddhavādiprativādibhyāpramāabalenaiva pratipannam,[4],第20 页)这就强调“极成”的根据在于一定的认知证据,唯有“根据有效认知的手段的力量”从而达成的共许才可以称为“极成”。这体现了一种认知解释,而不同于文轨和窥基侧重于单纯“共许”意义上的“极成”并以此来解释佛教逻辑的一系列理论设定的做法。因明传统与印度方面的学者对这样同一句话中的同一个词存在理解上的差异也情有可原,因为师子贤对《入论》的注释受到过法称的影响。

处于因明传统相对晚期的日本学者宝云(1791–1847)在其《因明正理门论新疏》中,对《门论》“决定同许”规定的解释更直截了当指出:

立、敌同谓“然,是宗法于声是有”,谓之“同许”。此论共比,故必同许。同有、异无,亦须同许。([13],卷一页二一左)

总之,东亚因明传统对佛教逻辑中的认知算子实际上采取了一种论辩解释。在下一节中,我们将看到法称对《门论》“决定同许”规定的解释与此截然不同,而构成一种认知解释。

3 共许非成:法称学说中的认知解释

3.1 Kevalavyatirekin:单纯基于相离关系的逻辑理由

这一论证见于正理派的著名注释家乌调达迦罗(Uddyotakara,6 世纪)的《正理经释》(Nyāyavārttika)。乌调达迦罗的年代位于陈那与法称之间。该论证的具体内容如下:

[单纯]基于相离关系的[理由],在遍充于所主张的[主项]的情况下,在同品不存在的情况下,在异品中不出现,如:此有生命的身体不是没有自我的,因为[否则的话]会导致[它]不具有呼吸等[生命特征]的结论。(vyatirekī vivakitavyāpitve sati sapakābhāve sati vipakāvtti,yathā nedajīvaccharīranirātmakam,aprāādimattvaprasagād iti,[12],第43 页)

为看清这一论证的结构,可将它转换为如下三支作法的形式:在三支作法中,同法喻和异法喻分别从正、反两方面说明理由与所立法之间的逻辑关系。同法喻中的普遍命题8普遍命题(general proposition)是对一定论域内存在的某种事态的概括。只有当这个论域是全集的时候,普遍命题才成为全称命题(universal proposition)。(同法喻体)旨在表现所立法对于理由的“相随关系”(anvayo,合),即:凡体现理由的个体皆体现所立法。异法喻中的普遍命题(异法喻体)旨在表现理由对于所立法的否定的“相离关系”(vyatireka,离),即:凡体现所立法的否定的个体皆体现理由的否定。体现“合”为真的实例,必须在同品中选取同时体现理由的个体,即所谓的“同法喻依”。体现“离”为真的实例,必须在异品中选取同时不体现理由的个体,即所谓的“异法喻依”。以上述“声是无常,所作性故”论证为例,瓶等即在主项声以外具有无常性的事物(同品)中,同时兼具理由所作性的个体;虚空即在主项声以外不具有无常性的事物(异品)中,同时不具有理由所作性的个体。

上述有我论论证中,理由“具有呼吸等[生命特征]”在用于论证“有生命的身体具有自我”这一论题的时候,是一个“[单纯]基于相离关系的[理由]”([kevala]vyatirekin)。这样一种理由被乌调达迦罗也视为“正因”,这是他在陈那九句因理论的基础上提出的新观点。正如上引《正理经释》所述,第一,该理由“遍充于所主张的[主项]”,即理由“具有呼吸等[生命特征]”是主项“有生命的身体”所普遍具有的属性。第二,在这一论证中,“同品不存在”,因为它的论题的谓项“具有自我”与主项“有生命的身体”在外延上是全同关系,故而在主项以外,根本不存在其他体现“具有自我”这一属性的个体。既不存在“同品”,便无法从中举出体现“合”为真的个体。第三,理由“在异品中不出现”,即:理由“具有呼吸等[生命特征]”不存在于异品中,即不存在于任何一个既不是主项“有生命的身体”、又不体现“具有自我”这一属性的个体中。这一点对应到三支作法的层面,就是“离”为真,而且还举得出相应的实例(瓶等)。乌调达迦罗将该论证所基于的“离”表述为:

为[辩论的]双方赞成不具有呼吸等[生命特征]者,就是所有被观察到没有自我的[事物]。(yad ubhayapakasapratipannamaprāādimat,tat sarvanirātmakadam,[12],第116 页)

根据“离”的通常表述方式,应该先否定所立法“具有自我”,再否定理由“具有呼吸等[生命特征]”。但乌调达迦罗的上述表达先言说“不具有呼吸等”,再言说“没有自我”,恰好将否定的顺序颠倒了过来。根据冈崎康浩的研究,这是由于“不具有呼吸等[生命特征]”(理由的否定)与“没有自我”(所立法的否定)两概念在外延上是全同关系。而且,乌调达迦罗上述表达的句子结构“yad A tat sarvam B”,应理解为“具有A 属性者即全部具有B 属性者”的意思。([8],第493–492页)故而这里的“离”应理解为等价式。对等价式来说,前后两个等价项本来就能互换位置而不影响整个表达的真值。因此,乌调达迦罗上述颠倒了通常顺序的表达,在这一论证的情况下还是可接受的。

3.2 《释量论自注》对“决定同许”规定的解释

在我们接下来关注的《释量论自注》段落中,法称对这一论证的批判正是聚焦在它的“离”上。法称指出,作为这一论证的基础的相离关系,即理由“具有呼吸等[生命特征]”排除(nivtti,止、离)在异品(瓶等不具有自我的事物,即体现所立法的否定的事物)之外这一点,本身还是有疑问的。因为,这一相离关系只是以反例的“未观察到”(anupalambha/adarśana,不可得、不可见)为根据。而对一个命题是否为真的“疑惑”(saśaya,犹豫),并不会单纯由于没有观察到对该命题为真构成反例的事项而消失。

正是在这一语境中,法称提到了对认知算子“成”的一种解释。这种解释认为:正理派与佛教的教义均承认凡是不具有自我的事物都不具有呼吸等生命特征;仅根据这样一种“承认”(abhyupagama,许),上述论证中的相离关系就应当成立(siddha)。在引入这一解释后,法称便对它展开了批判。法称的原话如下:

若[有人主张]:由于[佛教方面对瓶等不具有呼吸等生命特征的事物也不具有自我这一点的]承认(abhyupagama),[呼吸等生命特征之排除(nivtti)在无我的事物以外]便被成立(siddha,成)。[对此,我们认为:]在此情况下,[如果佛教方面的承认有效,]自我何以[在有生命的身体中]成立?[如果佛教方面的承认无效,]不具有自我这一点对[有生命的身体以外的]其他[事物]而言又何以缺乏[佛教方面的]证据[但却]成立?而且,以[单纯的]承认为根据,在具有自我者与不具有自我者之间作出区分以后,根据[呼吸等生命特征]不存在于那些[不具有自我的事物]中,从而宣称[其理由即“具有呼吸等”]能指明[自我这一对象]的人,[也]应接受:关于自我,[只]存在基于教义的(āgamikatva)[认识],不存在[任何]比量认知的对象。9本节所引《释量论自注》皆从Gnoli 校订本([2],第13 页)译出,并曾参考现代语译([1],第343–344 页;[10],第33–34 页)以及古注([9],第63–64 页)。

法称主张,不能仅仅根据辩论双方的共同承认,就认为这一论证中理由与异品之间的相离关系是成立的。根据法称的注释者角宫(Karakagomin,约770–830)在其《释量论自注广释》(Pramāavārttika[sva]vttiīkā)中的解释([9],第63 页),正理论师提出该有我论论证的基本想法为:佛教徒不同于正理论师,不承认自我存在于有生命的身体中。但与正理论师相同的是,他们也承认有生命的身体以外的其他事物,比如瓶等物理存在,既不具有自我也不具有呼吸等生命特征。因此,至少就理由“具有呼吸等生命特征”对于异品(既非有生命的身体、亦不具有自我的事物)的相离关系,或前者排除在后者之外这一点,正理论师与佛教徒之间能达成共识。在此基础上,如果正理论师又将“成”单纯解释为辩论双方共同的“承认”,那么对他们来说,便能以合乎辩论规则的方式,利用佛教方面也承认的“在有生命的身体以外,凡是不具有自我的事物,都不具有呼吸等生命特征,如瓶等”,来论证佛教徒所不承认的“有生命的身体既然具有呼吸等生命特征,就应当具有自我”。这一论证思路得以生效的理论背景,正是对“成”这一认知算子的论辩解释。

法称针对这一论辩解释指出,对一个表达的“成立”而言,辩论双方的共同承认并不是充分条件,因为该有我论论证所基于的相离关系,实际上涉及一个根本无法被观察到的(adśya)对象,即自我(ātman)。正由于涉及不可能观察到的对象,这一逻辑关系的真假便无法通过认识得到检验,也就无法被确定(niścita)。作为这种逻辑关系的正面表述的“合”与作为它的反面表述的“离”,因此都被视为“不成立”。因此,理由“具有呼吸等”在用于论证“有生命的身体具有自我”的场合,便被视为“不能指明[自我这一对象]”,即不能使我们获得关于自我的确定的知识。实际上,唯有正面积极的“观察”(darśana/upalambha,见、得),才能保证对相应的事项通过认识进行检验,从而对它作出确定(niścaya)。然而,对于根本不可能观察到的事物,认知主体所能获得的最佳认知状态就是“未观察到”。

与上述正理论师采用的对“成”的论辩解释相比,法称实际上对“成”主张一种更严格的解释。这种解释主张:一个表达的“成立”不仅要求辩论双方对该表达的“承认”,而且要求对该表达的“确定”(niścaya)。这就是说,唯有辩论双方基于一定的认知证据(“观察”)对一个表达作出“确定”以后,该表达才能视为“成立”。这种“确定”不同于单纯的“承认”,更要求以“观察”为前提,因而是一种认识论意义上的“确定”。法称在这里主张一种对“成”的认知解释。正是在这一语境下,法称援引了《门论》的“决定同许”规定并给出了他自己的解释。法称的援引和解释,以及角宫对此的完整注释,兹具引如下:

出于单纯的未观察到而对相离关系存在[共同]承认的场合,[就会有]下述另一种过失。[法称]说道:“这一”等等。这一又是什么?[法称]说道:“‘[理由]在同品中存在……’这样一些[表述]”等等。这是阿阇梨[陈那]的偈颂(《门论》第2 颂)。正是对此[偈颂],[陈那]说道:“[唯有]为立论者与敌论者所确定的论题主项的属性被选取[为理由]_。”(宗法唯取立论及敌论者决定同许)依据这[项规定],[我们]舍弃了两俱[不成]、随一不成以及犹豫[不成]、所依不成。犹如[我们]依据对宗法的确定(niścaya)而舍弃[上述]四种不成,“即使对‘[理由]在同品中存在、不存在’这样一些[情况]”(于其同品有、非有等)也是如此,依据[我们]对[同品对于理由的]相随关系、[理由对于异品的]相离关系的确定,由不成立而产生的[种种过失]也被摒弃,因为随一不成等[四种不成据此便]在同品[有、非有]等中不出现的缘故。[陈那由此]说道:“应根据情况而被提出_。”(亦随所应当如是说)此[对与]不成立[相关的诸项规定]的应用不应被[陈那]表述。(k.18d)

[法称]对此注释道:“因为,在只有未观察到的场合”等等。因为,在只有并非有效认知的手段的(apramāaka)未观察到的场合,关于理由对于异品的[关系]便存在疑惑。[那又]怎样?在存在观察的场合,这一[疑惑]便不出现。在关于理由对于异品的[关系]存在观察的场合,这一疑惑便不存在。因此,如果认为:理由对于异品的相离关系是基于未观察到,那样的话,可疑的相离关系[也]必须被承认为理由。因此,受到怀疑的[相离关系]就无法避免。受到怀疑的,即被当作怀疑的对象的相离关系,就会是不可避免的。([9],第63–64 页。粗体表示被注释的《释量论自注》本文,划线部分表示被引用的《门论》文字。)

根据角宫对法称观点的说明,陈那对违反因第一相的四种“不成”的排除,并非单纯因为在这四种情况下“同许”的要求未能满足,更因为这四种情况没有达到“确定”。一个表达唯有得到“确定”,才能被视为“成立”。这种“确定”以“观察”为核心内容。这个意义上的“观察”指向一定的认知证据,为“量”支撑。与之相反的“未观察到”便被视为“并非有效认知的手段”。因而,这里主张的“确定”是一种认识论意义上而非辩论双方单纯口头的“确定”。它与“承认”不同,是比后者更强的要求。所以,将认知算子“成”解释为认识论意义上的“确定”,这构成一种认知解释。

法称主张“成”应解释为认识论意义上的“确定”,并且明确拒绝将它仅解释为辩论双方的“承认”。这就从逻辑学理论设定的高度,指出了正理论师基于单纯相离关系的有我论论证何以不是一则可靠的论证。法称最后说道:

若[有人主张]:由于“根据情况”(随所应)这一表述,[这样一种受到怀疑的相离关系]本来就是免不了的。[对此,我们认为:]并非[如此],[这是]因为[陈那接下来又有]“[一个表达]唯有表达被[辩论的]双方所确定的[具备三相的属性或相应的过失]”(唯有共许决定言词)等等表述的缘故。因此,即使在未观察到的场合,由于疑惑的缘故,[理由]并不[真的]排除[在异品之外],在[这样]考虑的时候,[陈那通过将“决定”的要求扩展应用于“同品有、非有”等情况,从而]言说了对此[可疑的相离关系能作为理由]的否定。(划线部分表示被引用的《门论》文字。)

实际上,对于正理论师的这一有我论论证的不同态度,是从肯定“共许”即是“成”的角度接受这一论证,还是从主张单纯的“共许”并不就是“成”的角度拒绝这一论证,恰好反映了对佛教逻辑中的认知算子“成”或“极成”的两种不同解释,即论辩解释与认知解释。为了满足佛教逻辑通过“成”之类的认知算子所要求的那样一种认知状态,对该算子的论辩解释仅要求辩论的双方对“成”所涉的事项达成共同承认即可,哪怕这种承认只停留在口头。而对该算子的认知解释则要求辩论双方的共同承认必须奠基于一定的认知证据。因此,在论辩解释中,共同承认就已经是“成”的充分条件——共许即成。而在认知解释中,它只是必要条件之一——共许非成。此时,共许必须与一定的认知证据相结合,才能满足“成”的要求。上述正理论师所主张的相离关系若以论辩解释的标准来看满足“成”的要求,若以认知解释的标准来衡量则不满足。

肯定“共许”即是“成”的观点,恰好与因明传统对佛教逻辑的论辩解释相同。因明传统正是从“共许即成”的论辩的角度来理解陈那《门论》的“决定同许”规定,将陈那所谓的“决定”理解为“同许”。而法称则从“共许非成”的角度,将陈那所谓的“决定”理解为得到一定的认知证据的支撑。因明传统与法称对陈那的“决定”的不同理解,体现了因明传统所持有的论辩解释与法称所主张的认知解释之间的差异。

因此,假如我们考虑到因明传统对佛教逻辑的论辩解释,在上述《释量论自注》段落的开头,作为批判对象而被提到的“由于承认便被成立”(abhyupagamāt siddham)这一观点,就应该不是法称所虚构出来的假想敌,而更可能现实存在于法称当时或以前的印度逻辑学界。而且,这种观点很可能随着佛教逻辑在东亚世界的传播而被带入因明传统中。古代东亚世界的因明学者对于他们的两大根本原典——《门论》与《入论》——的理解与阐释,正是基于这样一种论辩解释。

4 因明视角下的三支作法

以下,我们回到东亚因明传统上来。通过与法称比较,明确了该传统采取的论辩解释以后,我们便能从这个角度来重构该传统对一则论证背后的实际论证思路的理解。因明传统中的论辩解释主张:在一个论证中作为前提出现的任一表达,一旦为辩论的双方共同承认,便能被充分地视为“成”、“极成”或“决定”。

正如《门论》关于“决定同许”的规定所说的那样,不仅理由是论题主项所具有的属性(宗法)这一点必须“决定同许”,而且同品对于理由的相随关系(合)和理由对于异品的相离关系(离),都必须“决定同许”。落实到三支作法的层面,这就要求因命题、同法喻命题与异法喻命题都必须“决定同许”。假如我们严肃看待陈那的上述规定,认知算子便应理解为因命题、同法喻命题与异法喻命题中隐而不显的构成要素。这三个命题事实上都处在内涵语境中。整个论证的过程便有必要以带有认知算子的形式来重述。

事实上,文轨与窥基在注释《入论》给出的同法喻实例时,早已尝试过这样一种重述。《入论》给出的同法喻命题为:

根据文轨的注释,这一句中的“被观察到”应被理解为认知算子。文轨说道:“谓所作性去处,世间愚_、智同知无常必定随去。”([22],卷一页二三左)窥基对《入论》这一句的解释说道:“若有所作,其敌_、证等见彼无常。”([24],第256 页)文轨和窥基都注意到这里的“见”作为认知算子的意义,并对它作了论辩解释。如上所述,法上在解释《正理滴论》的因三相表述时,也曾将“见”理解为认知算子,并将它等同于“决定”。在此基础上,假如我们进一步遵照因明传统对认知算子的论辩解释,便能对整个三支作法得到如下形式的重述:

10这一重述实际上也体现了佛教逻辑学家在将认知算子视为三支作法的题中应有之义,并对它取论辩解释的情况下,对于三支作法背后的实际论证思路的理解。事实上,这种类型的论证正是日僧宝云在解释陈那“决定同许”规定时提到的“共比量”。这也是东亚因明传统所主张的最典型的论证方式。假如我们将上例中划线的任何一处“被你我双方共同承认”(共许、极成),替换为“[仅]被你方承认”(汝执),整个论证就变成因明中所谓的“他比量”。假如将划线的任何一处“被你我双方共同承认”替换为“[仅]被我方承认”(自许),同时将宗命题中的“被你方承认”替换为“被我方承认”,整个论证就变成因明中所谓的“自比量”。共比量、他比量和自比量,即因明中所谓的“三种比量”。共比量兼有立自、破他的双重功用;他比量仅能破他,不能立自;自比量仅能立自,不能破他。

5 结论

综上所述,本文首先从一则论证所涉论域全集的三分、论证规则“因三相”所要求的论辩双方的认知态度等方面,指出了认知算子问题在6–7 世纪的佛教逻辑学家对佛教论证理论的总体构想中的重要意义。其次,以因明传统与法称对他们共同的先行者陈那的《门论》中“决定同许”的规定的不同解释为切入点,本文力求说明:因明传统在陈那奠定的方向上,对佛教逻辑采取论辩解释,将“决定”解释为在辩论的情境中为辩论双方共同承认为真(共许、同许)。法称《释量论自注》对陈那“决定”的解释,则表明由他开启的传统在陈那基础上,对佛教逻辑采取认知解释,将“决定”解释为在认识论的意义上得到确定,即为有效认知的手段(量)所证成。最后,本文回到因明传统的论辩解释上来,从这个角度来说明该传统对一则论证背后的实际论证思路的理解。

至于陈那本人采取论辩解释还是认知解释,本文基于方法论的怀疑态度持开放的解读,以待将来进一步的文献学研究来说明。在明确了认知算子在佛教逻辑的不同传承中的不同解释以后,其作用与辖域问题,亦留待将来进一步研究。