康复训练联合中药离子导入治疗脑卒中后肩手综合征

2021-04-21李辉郭秀玲李茂能黄超周朝君

李辉 郭秀玲 李茂能 黄超 周朝君

脑卒中是中老年人的常见疾病。随着医疗技术水平的提高,急性期溶栓技术、手术取栓、支架置入、抗凝等治疗手段的应用,脑卒中疾病的生存率明显升高,但伴发脑卒中后功能障碍的发生率明显升高,其中肩手综合征就是其常见并发症之一[1-3]。肩手综合征(shoulder-hand syndrome,SHS)是脑卒中患者由于脑循环障碍或外伤后所支配患肢的神经功能障碍,反射性使交感神经功能受损,患肢出现肩痛,手部肿胀、疼痛,活动功能受限等为主要表现的临床综合征[4]。脑卒中后SHS是脑卒中后常见并发症,脑卒中后上肢功能障碍发生率为60%~80%[5],脑卒中后肩手综合征发生率为20%~70%[6]。笔者收集石河子市康复科病区和门诊2016年1月-2019年12月收治的脑卒中后SHS患者70例,根据患者意愿分为治疗组及对照组,对比对照组(常规康复训练)和治疗组(在对照组基础上使用中药离子导入治疗)康复治疗效果。探讨康复训练联合中药离子导入等综合康复措施的应用是否能更有效地减轻脑卒中后肩手综合征患者的功能障碍,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

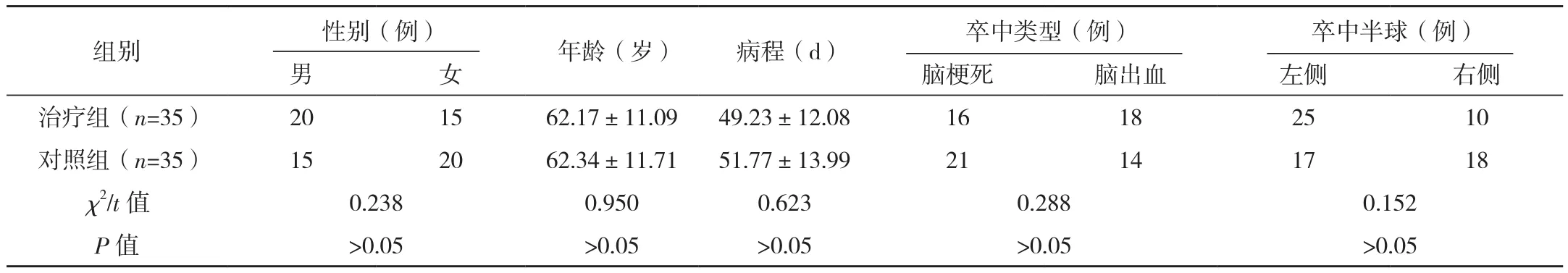

选取石河子市人民医院康复科病区和门诊2016年1月-2019年12月收治的脑卒中后SHS患者70例。纳入标准:根据《中国脑血管病防治指南》诊断标准确诊为脑卒中(脑梗死或脑出血),并经头颅CT或MRI证实为脑卒中;符合SHS诊断标准(肩部静止或活动时出现疼痛,手和腕部水肿,手部血管舒缩功能改变,腕、掌指关节、指间关节触痛);无丘脑病变引起的剧烈疼痛;脑卒中前无肩关节病、颈部疾病所致的肩部疼痛。排除标准:其他疾病如严重肝肾疾病、心力衰竭、营养不良及低蛋白血症引起的水肿;临床资料不完整。脱落标准:发生过敏性反应或其他原因以致治疗不能完成;中途接受本试验方案以外的其他治疗。根据患者意愿分为治疗组、对照组,各35例,两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本课题研究经石河子市人民医院伦理委员会批准同意,入组患者均取得知情同意,签署知情同意书。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

对照组采用常规康复训练方法,干预方法具体如下。(1)常规肢体训练。早期适度进行肩关节康复训练,防止因制动引起的肌肉痉挛、关节粘连等病理性变化,维持关节活动范围,针对偏瘫侧肩关节周围肌肉进行持续性收缩和放松运动。40 min/次,1次/d,5 d/周,共4周。(2)运动疗法。综合应用Bobath、PNF技术及运动再学习等治疗方法,通过刺激肩关节周围稳定肌的活动和张力,改善肩胛骨和肩关节周围的肌肉活动,从而矫正偏瘫上肢异常运动模式、诱发上肢分离运动、提高上肢各关节运动控制主被动训练,40 min/次,1次/d,5 d/周,共4周。(3)作业疗法。用滚筒、木钉板、磨砂板等训练上肢屈伸功能和手的抓握功能,鼓励患者尽量主动或在健手帮助下运动患侧上肢,40 min/次,1次/d,5 d/周,共4周。(4)康复护理管理。康复专科护士应避免患者患肢输液,针对迟缓期的患者进行支持性保护(使用肩托),避免患肢再次发生意外损伤。教会家属督促患者针对患肢进行良置位摆放。避免肩关节后撤、屈肘、屈腕等不良姿势。教会家属帮助患者应用压迫性向心性缠绕,冷热水交替等方法改善远端静脉回流,减少水肿和疼痛[7]。(5)其他治疗措施。应用针灸疗法及推拿疗法等传统治疗方式加快血液和淋巴液的循环,加速水肿吸收,改善肢体运动、感觉等功能障碍。

治疗组在对照组的基础上加用离子导入法,采用NPD-4AS型中药离子导入仪(上海涵飞医疗器械公司)将中药渗入皮下。中药成分:酒大黄15 g,伸筋草30 g,延胡索20 g,牡丹皮20 g,赤芍20 g,僵蚕20 g,木瓜30 g,红花15 g,当归20 g,桂枝20 g,桑枝20 g,透骨草30 g,玄参20 g。干预时间为4周,5 d/周,1次/d,40 min/次[8-10]。

1.3 观察指标及评价标准

1.3.1 上肢运动功能评定 采用Fugl-Meyer上肢运动功能评分(FMA),包括33项,每项评分0~2分,总分0~66分,总分越低表示障碍越重。

1.3.2 日常生活活动(ADL)能力评定 采用改良巴氏指数(MBI),共10项内容,总分为100分,分数越低表示障碍越重。

1.3.3 疼痛评定 采用视觉模拟评分法(VAS)评分。无痛为0分,疼痛无法控制为10分,分数越低,则疼痛程度越轻。

1.4 统计学处理

使用SPSS 20.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

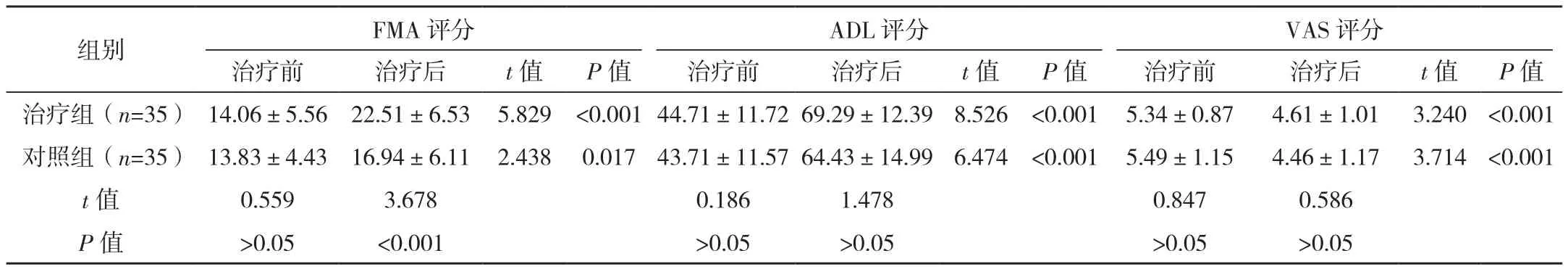

治疗前两组FMA、ADL、VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,治疗组FMA评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),治疗后两组ADL评分、VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组治疗前后康复评估指标比较 [分,(±s)]

表2 两组治疗前后康复评估指标比较 [分,(±s)]

组别 FMA评分ADL评分VAS评分治疗前 治疗后 t值 P值 治疗前 治疗后 t值 P值 治疗前 治疗后 t值 P值治疗组(n=35) 14.06±5.56 22.51±6.53 5.829 <0.001 44.71±11.72 69.29±12.39 8.526 <0.001 5.34±0.87 4.61±1.01 3.240 <0.001对照组(n=35) 13.83±4.43 16.94±6.11 2.438 0.017 43.71±11.57 64.43±14.99 6.474 <0.001 5.49±1.15 4.46±1.17 3.714 <0.001 t值 0.559 3.678 0.186 1.478 0.847 0.586 P值 >0.05 <0.001 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

3 讨论

肩关节是一个复合关节,是由多个不同的关节部位(盂肱关节、肩峰下关节、肩锁关节、肩胸关节、喙锁关节)及多块不同的肌肉(胸大肌的锁骨支、肱二头肌、喙肱肌、菱形肌、背阔肌、前锯肌、三角肌、冈上肌、冈下肌、肱三头肌、小圆肌、大圆肌、肩胛下肌等)协同运动产生不同的功能效应。肩关节及其周围的组织结构和功能的完整,是保证上肢功能正常和身体协调运动的基础。

早期由于脑卒中后患者交感神经功能障碍产生释放诱发疼痛的物质,皮肤血管扩张,使疼痛阈值下降。由于患者错误体位摆放(屈腕、屈肘)、家属不当牵拉患肢,导致患肢疼痛加重。因为疼痛,患者拒绝患肢接触及运动。但偏瘫侧肩关节周围肌肉由于运动障碍,表现为:(1)肱二头肌、喙肱肌等因卒中后肩关节活动减少导致痉挛和损伤;(2)冈上肌、冈下肌、肩胛下肌等因卒中后肩关节活动减少导致迟缓和损伤。痉挛的肩周肌肉与迟缓的肩周肌肉夹杂在一起,使得肩胛骨与肱骨活动规律发生障碍、肩胛骨不稳定,使得肌肉泵的作用受到抑制,静脉及淋巴循环功能降低,导致或加重了偏瘫侧肢体肿胀,形成了卒中后SHS。因此,本文针对脑卒中后上肢运动障碍的患者,采取(治疗组和对照组)共同措施包括:(1)针对迟缓期的患者进行支持性保护(使用肩托),避免移乘时发生损伤。(2)良肢位摆放。避免肩关节后撤、屈肘、屈腕等不良姿势,从而避免偏瘫侧肩关节周围肌肉运动功能障碍,改善使易狭窄的腕管屈肌支持带和腕关节屈肌群的挛缩,避免患肢发生肿胀。(3)早期适度的肩关节的康复训练(外展、外旋和上举活动),防止因制动引起的肌肉痉挛、关节粘连等病理性变化,维持关节活动范围。(4)针对偏瘫侧肩关节周围肌肉进行持续性的收缩和放松运动,从而改善静脉及淋巴循环,激活肌肉的泵的作用,减轻患肢肿胀及镇痛的作用[11-12]。

治疗组中加用离子导入技术将具有活血、通络、止痛作用的中药药物利用直流电的电场作用将药物成分渗入肩关节周围组织皮下,从而起到缓解疼痛、促进循环治疗作用。从结果可以看出,治疗前两组FMA、ADL、VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,治疗组FMA评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),治疗后两组ADL评分、VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),即治疗组患侧上肢运动功能障碍减轻程度优于对照组。同时中药离子导入技术具有作用直接、疗效快、费用低、痛苦小的优点。因此认为,康复训练结合中药离子导入治疗技术可以考虑在肢体功能障碍患者的临床工作中应用和推广。