目标导向血流动力学管理策略在自体心包主动脉瓣重建术中的应用*

2021-04-21蒋斌刘永春

蒋斌 刘永春

自体心包主动脉瓣重建术作为一种新型主动脉瓣成形术,相较于以往同类型手术展露出诸多优势[1],如该术可有效规避人工瓣膜置换引发的衰败风险,亦对左心系统流出道起到保护作用,维持其自然性,从而优化血液流动学,改善患者预后。近年来,外科康复理念亦发生快速转变,为改善患者术后恢复情况,目标导向血流动力学管理被运用于诸多手术中,并取得良好成效[2]。该管理办法主要以液体管理为前提,期间根据患者各项血流动力学指标调整血管活性药物用药,从而改善血流动力学,使机体心输出量、氧供需平衡维持于稳态[3]。由于心脏类手术患者心功能较为脆弱,液体治疗的精确、合理尤为重要[4],近年来已有多项研究指出,目标导向血流动力学管理用于心脏手术有效改善患者预后,减少术后并发症[5],但尚未有报道在自体心包主动脉瓣重建术中运用该方法,为改善患者预后并验证该方法有效性,本次研究将其用于自体心包主动脉瓣重建术中,现将结果公布于下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年8月-2020年8月于笔者所在医院行自体心包主动脉瓣重建术的60例患者。纳入标准:存在主动脉瓣狭窄或关闭不全[6],需行自体心包主动脉瓣重建术;左心室射血分数(LVEF)为52%~62%。排除标准:合并严重心律失常或房颤;合并阻塞性肺疾病;合并恶性肿瘤。按照随机数字表法分为观察组和对照组,各30例。观察组男17例,女13例;年龄58~74岁,平均(66.41±4.49)岁;主动脉瓣中度狭窄18例,重度狭窄12例。对照组男16例,女14例,年龄59~76岁,平均(67.26±4.96)岁;主动脉瓣中度狭窄17例,重度狭窄13例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本次研究经医院伦理委员会批准,患者及家属对本次试验签署知情同意书。

1.2 方法

对照组采取常规液体管理措施,即术前2 h禁饮清液,术中根据医生经验及患者情况维持液体输注,保持患者血容量稳定。观察组以采用每搏量变异(SVV)和心脏指数(CI)为目标导向血流动力学管理策略[7],以2 ml/(kg·h)输注复方氯化钠注射液(林格氏液,石家庄四药有限公司,国药准字H13023036),发现SVV>12%时可通过氯化钠溶液于10 min内输注羟乙基淀粉(万汶,德国Fresenius Kabi Deutschland GmbH,注册证号 H20120043)3 ml/kg,输注可重复进行至 SVV≤12%,若 CI≥2.5 L/(min·m2),则静注60 μg去氧肾上腺素(上海禾丰制药有限公司,国药准字H31021175),持续进行至动脉血压≥65 mm Hg;当SVV≤12%、动 脉 血 压 <65 mm Hg、CI<2.5 L/(min·m2)时,泵入多巴酚丁胺(广东南国药业有限公司,国药准字H44022526)2~10 μg/(kg·min)直至 CI≥2.5 L/(min·m2);术中监测患者心率,并维持在50~80次/min。

1.3 观察指标

观察两组术中液体出入量(液体入量、万汶输入量、液体出量、林格氏液输入量、尿量、出血量),比较两组术后恢复指标[机械通气时间、ICU(重症加强护理病房)留驻时间、住院时间]及术后2 d内并发症发生情况。

1.4 统计学处理

采用SPSS 21.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

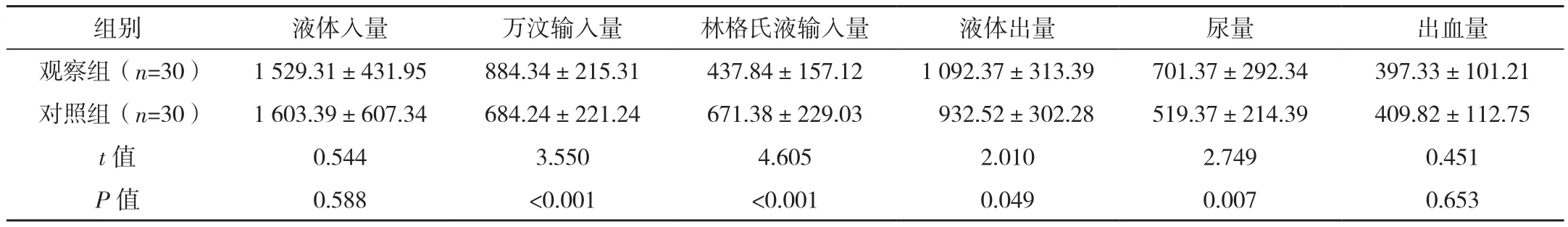

2.1 两组液体出入量比较

观察组万汶输入量、液体出量、尿量均多于对照组,观察组林格氏液输入量少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),两组液体入量、出血量比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表 1。

表1 两组液体出入量比较 [ml,(±s)]

表1 两组液体出入量比较 [ml,(±s)]

组别 液体入量 万汶输入量 林格氏液输入量 液体出量 尿量 出血量观察组(n=30) 1 529.31±431.95 884.34±215.31 437.84±157.12 1 092.37±313.39 701.37±292.34 397.33±101.21对照组(n=30) 1 603.39±607.34 684.24±221.24 671.38±229.03 932.52±302.28 519.37±214.39 409.82±112.75 t值 0.544 3.550 4.605 2.010 2.749 0.451 P值 0.588 <0.001 <0.001 0.049 0.007 0.653

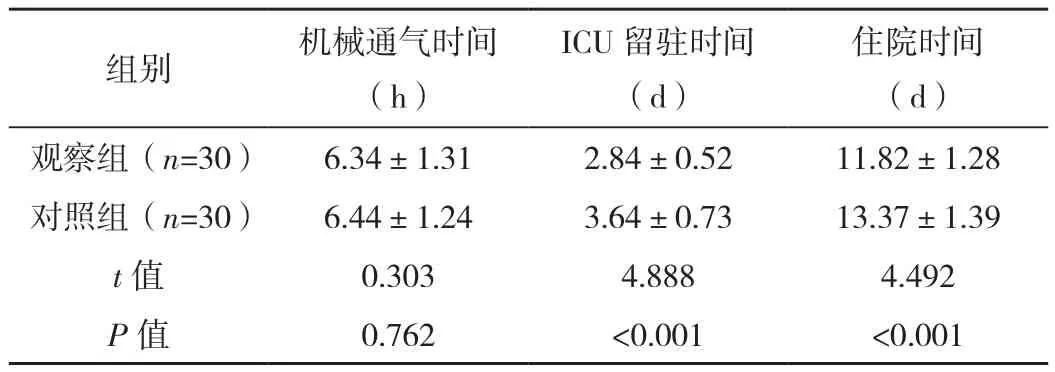

2.2 术后恢复指标比较

观察组ICU留驻时间、住院时间均短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),两组机械通气时间比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组术后恢复指标比较 (±s)

表2 两组术后恢复指标比较 (±s)

组别 机械通气时间(h)ICU留驻时间(d)住院时间(d)观察组(n=30) 6.34±1.31 2.84±0.52 11.82±1.28对照组(n=30) 6.44±1.24 3.64±0.73 13.37±1.39 t值 0.303 4.888 4.492 P值 0.762 <0.001 <0.001

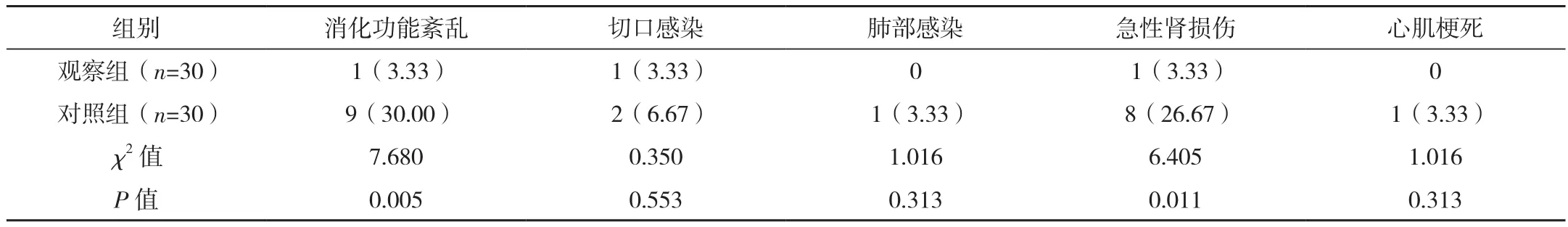

2.3 两组并发症发生情况比较

术后2 d内,观察组消化功能紊乱、急性肾损伤发生率均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),两组切口感染、肺部感染、心肌梗死发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表 3。

表3 两组术后2 d内并发症发生率比较 例(%)

3 讨论

血流动力学管理主要以液体管理为前提,期间根据患者各项血流动力学指标调整血管活性药物用药,从而改善血流动力学,使机体心输出量、氧供需平衡维持于稳态[8]。而心脏类手术患者心功能较为脆弱,故液体治疗的精确性、合理性尤为重要,故本次研究以SVV、CI为目标导向将其运用于自体心包主动脉瓣重建术。

近年来,以SV或SVV为目标的个体化液体治疗办法被广泛应用于高危手术手术[9],且研究数据表明,该类治疗策略可显著减少术后并发症、缩短住院时间,但其对液体反应预测的准确性受开胸、心律失常、外周血管病变等因素影响[10]。亦有研究指出,以CI为目标的液体治疗可有效降低术后30 d内病死率,但安全性仍有待提升,需采用正性肌力药物防止心功能不全[11]。本次研究采用以SVV、CI为目标导向血流动力学管理策略,观察组患者液体出入量均优于对照组,并未出现液体负荷过大现象,提示此方案在自体心包主动脉瓣重建术中可安全合理指导输液,原因在于双目标导向的血流动力学管理策略可根据不同体征变化及时做出合理有效的液体输注,纠正部分术中液体输注不合理情况,改善血流动力学,从而可直观表现出液体出入量优化的结果。

研究指出,双目标导向的血流动力学管理策略运用于心功能脆弱患者手术中可有效减轻心脏前负荷,调节微循环状态,可使患者术后转归加快,并减轻相关并发症[12]。本次研究中,观察组相较于对照组在缩短住ICU及住院时间上表现出优势,且显著减少急性肾损伤发生,提示该策略在加快患者恢复方面存在一定作用,且安全性较好,原因在于本次研究侧重于加施血流动力学管理,且以SV或SVV为目标导向,可对术中患者体征变化做出及时调整,并通过精准用药改善患者体内循环情况,从而降低术中液体输注给心脏、肾脏造成的压力,从而降低相关并发症发生情况。

综上所述,将目标导向血流动力学管理策略用于自体心包主动脉瓣重建术中对改善患者预后具有显著促进作用,可优化患者术中液体出入量,降低术后消化功能紊乱、急性肾损伤等并发症发生率,对缩短康复周期有利。