镜像视觉反馈疗法辅助治疗脑卒中合并上肢偏瘫患者的效果

2021-04-21张春黄炼红

张春 黄炼红

脑卒中常由脑血管破裂或堵塞所致,对人类生命带来极大的威胁[1]。部分脑卒中患者死于急性期,而有数据统计超过70%的患者伴有神经功能损伤,其中55%以上合并上肢功能、认知功能障碍[2]。康复训练、肌电物理疗法为促进脑卒中后遗症期病情恢复的重要手段,但长期的疗程难以维持高质量的训练,导致大部分患者最终疗效不甚理想[3]。镜像视觉反馈疗法(MVF)为近几年研究的新型物理疗法,通过在镜子中观察健侧肢体运动从而想象患侧肢体运动的原理,给患者产生一种运动错觉,可对大脑功能予以充分刺激[4-5]。本研究通过分析50例脑卒中并上肢偏瘫患者的临床资料,探讨MVF的临床价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月-2020年1月本院收治的50例脑卒中并上肢偏瘫患者作为研究对象。纳入标准:(1)明确诊断为脑卒中,并伴上肢偏瘫;(2)年龄>18岁;(3)愿意参与本研究;(4)临床资料完整。排除标准:(1)无法配合本研究的相关治疗;(2)对电针刺激等过敏;(3)合并严重的心功能衰竭无法完成康复训练;(4)存在精神疾患、严重智力障碍等,无法完成相关量表的问答。随机分为对照组(n=25)和研究组(对照组治疗基础上联合MVF,n=25)。对照组男16例,女9例;年龄42~78岁,平均(63.22±7.41)岁;缺血性脑卒中14例,出血性脑卒中11例;左侧上肢偏瘫16例,右侧上肢偏瘫9例。研究组男14例,女11例;年龄45~75岁,平均(62.72±7.47)岁;缺血性脑卒中15例,出血性脑卒中10例;左侧上肢偏瘫15例,右侧上肢偏瘫10例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。患者家属均知情同意本研究,本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组采用康复训练+肌电生物反馈治疗。康复训练包括神经肌肉康复,本体感觉康复、Rood、物理因子治疗、日常训练(生活、工作)。每次训练时间20 min,1次/d,5次/周。肌电生物反馈治疗:患者卧于治疗仪上,选取本科肌电生物治疗仪电极片贴于患侧上肢腕、指伸肌肌腹处。采用Brunnstrom分级标准评估患者病情为1级实施神经肌肉电刺激;2级实施肌电触发刺激。患者则按照治疗仪的指示完成动作,治疗仪则释放电流刺激肌肉收缩完成相应动作,电刺激波宽2 000 ms,频率3 Hz,电刺激持续8 s,完成一次电刺激后间隔15 s,每次治疗15 min,1次/d,5次/周。研究组在对照组基础上行MVF:(1)让患者处于相对安静的治疗室内,由治疗师将双面镜置于患者双上肢中间并垂直于地面。(2)由治疗师指导动作要点,健侧肢体一气呵成地完成手指抓握、分离,关节屈曲、背伸,上肢旋前、后等动作。目光时刻注视双面镜动作并命令患侧肢体完成同样动作。(3)动作由简单逐渐上升至精细、复杂。每次治疗时间20 min,1次/d,5次/周。两组均持续4周。

1.3 观察指标及评价标准

(1)选取Fugl-Meyer量表(FMA)评估上肢功能,分值范围0~66分,上肢评分越高则功能越好;(2)选取Berg平衡量表评估肢体平衡能力,分值范围0~56分,评分越高则肢体平衡能力越好;(3)采用简易精神量表(MMSE)评估认知功能,分值范围0~30分,评分越高认知功能越好;(4)采用生活质量量表(ADL)评估生活质量,分值范围0~100分,评分越高则日常生活质量越好。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 21.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组干预前后FMA评分比较

干预前,两组FMA评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预4周后,两组FMA评分高于干预前,研究组高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组干预前后FMA评分比较 [分,(±s)]

表1 两组干预前后FMA评分比较 [分,(±s)]

组别 干预前 干预4周后 t值 P值对照组(n=25) 29.38±3.45 35.65±4.35 -5.647 0.000研究组(n=25) 30.56±3.42 41.75±5.01 -9.224 0.000 t值 -1.215 -4.597 P值 0.115 0.000

2.2 两组干预前后Berg平衡量表评分比较

干预前,两组Berg平衡量表评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预4周后,两组Berg平衡量表评分高于干预前,研究组高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组干预前后Berg平衡量表评分比较 [分,(±s)]

表2 两组干预前后Berg平衡量表评分比较 [分,(±s)]

组别 干预前 干预4周后 t值 P值对照组(n=25) 40.38±4.63 44.10±4.99 -2.732 0.004研究组(n=25) 40.05±4.42 49.86±4.71 -7.594 0.000 t值 0.258 -4.197 P值 0.399 0.000

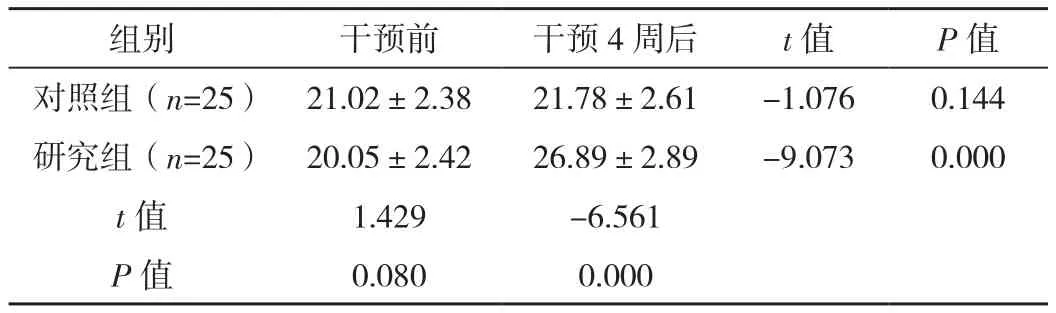

2.3 两组干预前后MMSE评分比较

干预前,两组MMSE评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预4周后,研究组MMSE评分高于干预前,且研究组高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组干预前后MMSE评分比较 [分,(±s)]

表3 两组干预前后MMSE评分比较 [分,(±s)]

组别 干预前 干预4周后 t值 P值对照组(n=25) 21.02±2.38 21.78±2.61 -1.076 0.144研究组(n=25) 20.05±2.42 26.89±2.89 -9.073 0.000 t值 1.429 -6.561 P值 0.080 0.000

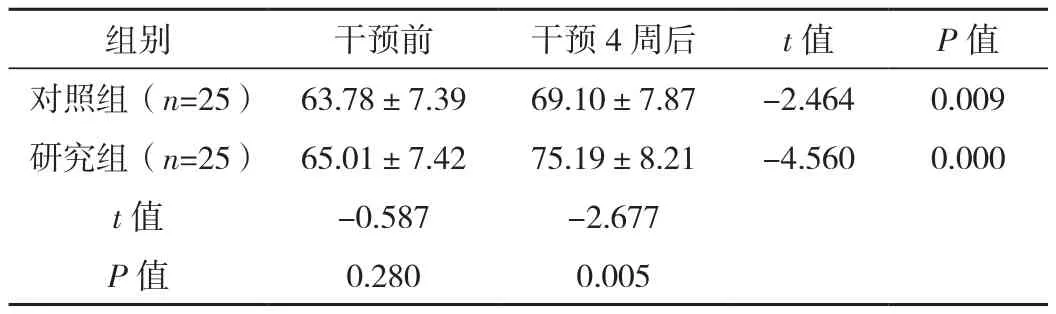

2.4 两组干预前后ADL评分比较

干预前,两组ADL评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预4周后,两组ADL评分高于干预前,且研究组高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组干预前后ADL评分比较 [分,(±s)]

表4 两组干预前后ADL评分比较 [分,(±s)]

组别 干预前 干预4周后 t值 P值对照组(n=25) 63.78±7.39 69.10±7.87 -2.464 0.009研究组(n=25) 65.01±7.42 75.19±8.21 -4.560 0.000 t值 -0.587 -2.677 P值 0.280 0.005

3 讨论

上肢偏瘫为脑卒中患者多见的后遗症,临床表现运动障碍、肩痛、重症等,目前治疗手段有限,随着病程延长可导致费用性肌萎缩,甚至上肢彻底丧失功能,严重影响日常生活[6-7]。有大量学者采用运动强制疗法、上肢机器人训练、虚拟现实技术、局部康复治疗、任务导向训练等措施进行干预,但患者总体疗效不明显,甚至由于治疗费用昂贵、操作复杂等使得患者提前终止治疗,明显影响疗效[8-10]。MVF通过对患者本体感觉的刺激,将健侧上肢运动利用镜像传递给患侧上肢,产生假象动作,以此促进患肢运动功能、平衡能力的恢复[11-13]。

本研究显示行MVF辅助治疗4周后,研究组FMA、Berg平衡量表评分高于对照组,说明MVF联合康复训练、肌电生物反馈治疗,更有利于患者上肢运动、平衡能力的恢复,与国内周颖等[14]研究结果基本一致。MVF疗法作用于大脑皮质镜像系统,并有效激活,从而可重塑中枢神经系统,并重组神经功能,最终有利于肢体运动功能恢复。MV以镜像神经元(MNS)为基础理论,MNS分布于大脑前区皮质、岛叶、后顶叶、颖叶沟回处,具有联系运动、视觉神经作用。而MVF过程中,患者在镜像中观察健侧上肢运动,反馈至大脑神经中枢,幻想为患侧上肢运动,从而诱导、激发患肢运动。另外该疗法在观察中理解运动、模仿运动、学习运动,属于运动再学习的重要神经机制,在整个治疗过程中有着十分重要的作用。最终可促进患者上肢运动、平衡能力恢复。

大脑认知功能、语言功能的重要分布区域与MNS分布区域基本吻合,故而MNS系统可能承载着指挥肢体运动、言语、认知等脑功能的作用,从而与患者理解、言语、认知功能等密切相关。本研究发现研究组MMSE评分高于对照组(P<0.05),结果提示MVF治疗可助于改善脑卒中患者认知功能,考虑与MVF激活患者MNS系统有关。其作用机制:在MVF治疗过程中,镜像中观察健侧上肢运动则激活大脑存储神经元中既往存储动作的再演,可诱导患肢进行动作模仿,而这种观察-执行匹配机制可有效地激活MNS系统,重塑大脑功能,有利于患者认知功能的恢复。

研究组25例患者采用MVF辅助治疗,结果发现其生活质量优于对照组(P<0.05),与景淑真等[15]研究结果类似。考虑与MVF治疗改善患者上肢运动、平衡能力,以及认知功能有关,促进患者更好地融入生活。

综上所述,针对脑卒中并上肢偏瘫患者,实施MVF辅助治疗可促进患者肢体运动功能、平衡能力恢复,改善认知功能,提高生活质量。