改良鼻内镜下与改良鼻外径路鼻腔泪囊吻合术临床对比研究

2021-04-19张旻宋道亮韩学锋王少鹏刘永亮

张旻,宋道亮,韩学锋,王少鹏,刘永亮

淄博市中心医院 1.耳鼻咽喉头颈外科,2.眼科,山东 淄博 255000

慢性泪囊炎是眼科常见病、多发病,以长期溢泪和溢脓为主要临床表现,影响患者生活质量。保守治疗无效且有主观手术愿望。眼科传统采用鼻外径路鼻腔泪囊吻合术,取得较好临床效果。随着近20 余年来鼻内镜及鼻眼相关学科的发展,鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术逐渐成为治疗慢性泪囊炎解决泪囊后鼻泪管阻塞的重要手术方法,改良鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术既解决鼻泪管阻塞,又减少鼻外径路之弊端,且有效率明显提高,病人满意度大幅升高,凸显其优越性。本研究重点比较改良鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术与改良鼻外径路鼻腔泪囊吻合术之临床效果,总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

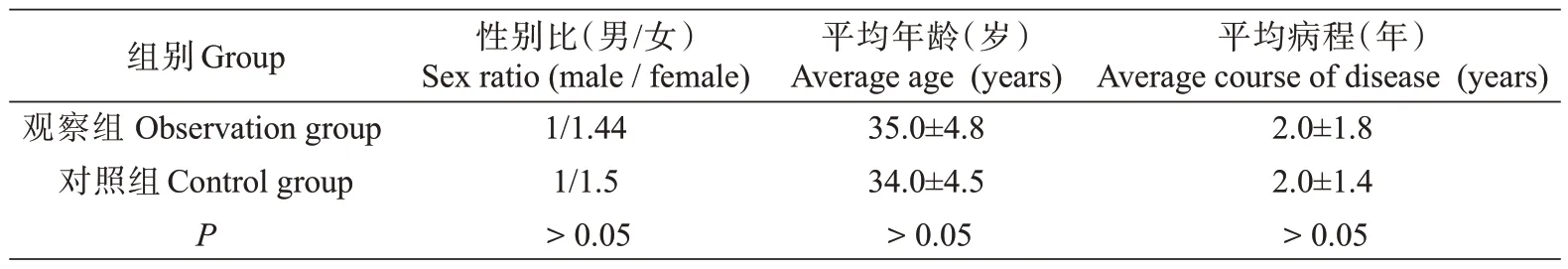

2013 年1 月~2017 年12 月期间本院收治的慢性泪囊炎患者84 例,其中44 例(47 眼)行改良鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术作为观察组,40 例(42 眼)行改良鼻外径路鼻腔泪囊吻合术作为对照组。观察组中男18例(20 眼),女26 例(27 眼);年龄20~72 岁,平均(35.0±4.8)岁;病程6 个月~24 年,平均(2.0±1.8)年。对照组中男16 例(16 眼),女24 例(26 眼);年龄18~68岁,平均(34.0±4.5)岁;病程4 个月~20 年,平均(2.0±1.4)年。两组患者的主要临床表现均为患眼长期溢泪和溢脓,泪道冲洗可冲出大量脓性分泌物。术前均行泪囊造影,确诊泪囊显影,显示泪囊形态和大小,泪小点、泪小管及泪总管通畅,泪囊后鼻泪管阻塞;术前给予鼻内镜、副鼻窦CT 检查,检查是否存在鼻中隔偏曲、鼻息肉、中鼻甲肥大、钩突肥大、同侧鼻窦炎鼻窦囊肿等情况。术前均给予氯霉素等抗生素滴眼液治疗1 周,给予泪道冲洗清除分泌物。两组患者性别、年龄、病程比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究获得医院伦理委员会批准(批准文号201212003),患者及家属均签署知情同意书。

1.2 治疗方法

表1 患者基本资料Tab.1 Basic data of two groups of patients

1.2.1 改良鼻外径路鼻腔泪囊吻合术 由眼科医师完成。患者局麻,麻醉成功后距内眦角上3 mm 内5 mm 处做一弧形切口,长度约15 mm,直径约为5 mm。采用剥离子等工具将内眦韧带及附着骨膜面充分暴露,不剪断内眦韧带,分离泪囊内侧面骨膜至筛骨纸板区,然后用蚊式血管钳在泪颌缝与泪骨分界处压破泪骨骨板,用小咬骨钳向前、向下咬除骨壁,前达前泪嵴前2 mm,上达内眦韧带下缘,下达前后泪嵴钩状突及集合部,使骨孔达12 mm×10 mm 大小。修整骨孔光滑。然后从下泪小点轻轻插入探针探查泪囊,顶起泪囊内侧壁,用镰状刀行“工”型切口切开内侧壁,将相对应的鼻粘膜切开平铺于骨孔下界,呈向前翻转的“U”型瓣,将泪囊和鼻腔粘膜前瓣缝合,间断缝合皮下组织和皮肤切口,测试泪道通畅后单眼包扎[1]。术后使用抗生素盐水冲洗泪道鼻腔,1 周内1 次/d,1 月内1次/周,半年内1 次/月冲洗泪道。

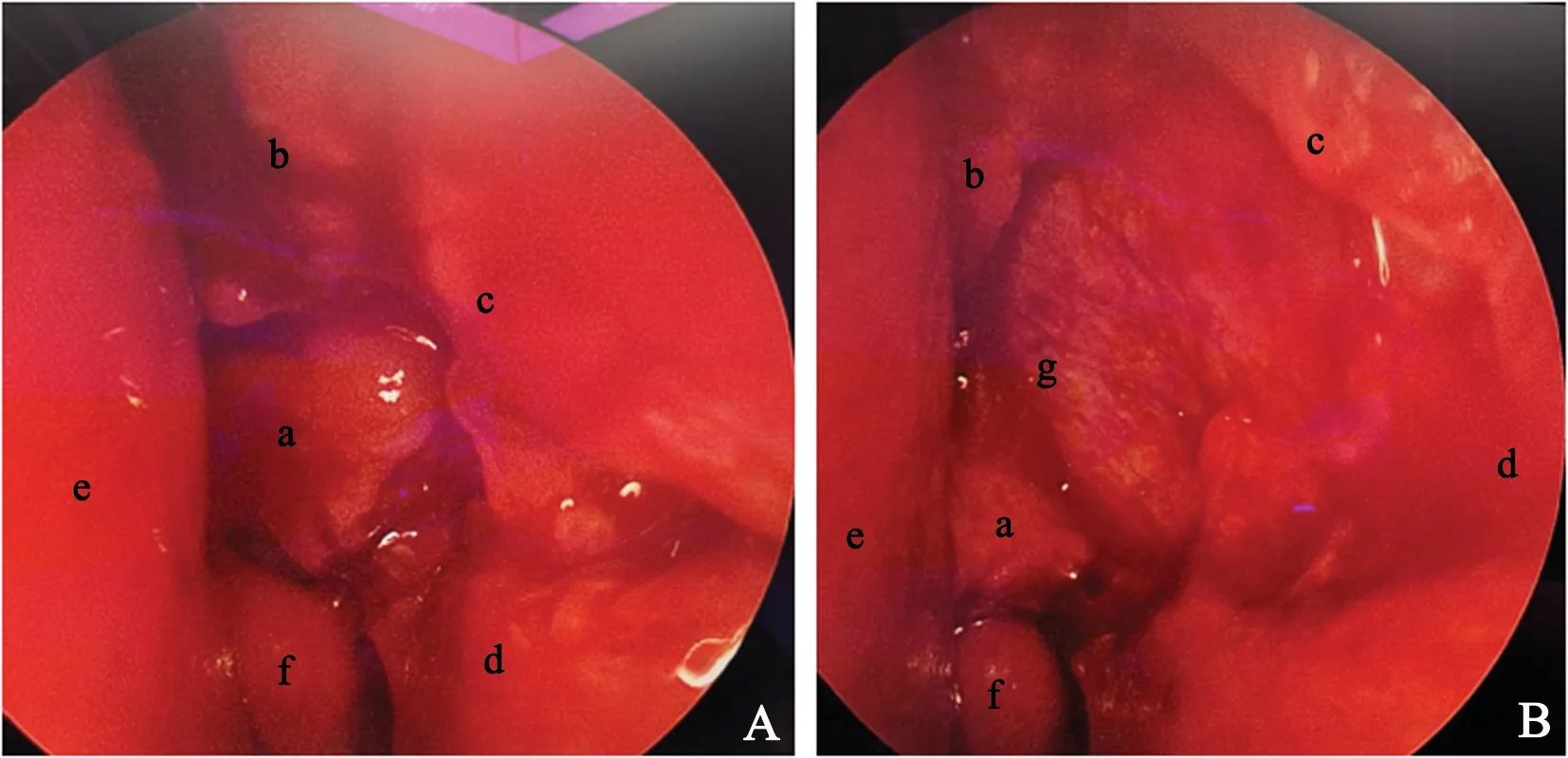

1.2.2 改良鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术 由耳鼻喉科高年资医师完成。患者全麻后,用利多卡因肾上腺素棉片收敛鼻腔,在中鼻道前端的鼻腔外侧壁,自钩突前端至中鼻甲前部附着处用自制针状电刀作一后部带蒂的弧形粘膜切口,范围约10 mm×10 mm,比正常切口略小,分离出切口上、下、前端鼻腔外侧壁粘膜约5 mm,并且把多分离出的鼻腔外侧壁粘膜上端和前端粘膜交界处切开,把多分离出的鼻腔外侧壁粘膜下端和前端粘膜交界处切开,以松解备用。骨凿凿开上颌骨额突骨缝,咬骨钳咬除泪骨前部骨质,金刚钻磨平四周骨质,形成大约15 mm×12 mm 的圆形骨窗,力求骨窗周围光滑,使泪囊窝骨窗最大化,充分暴露泪囊内侧壁,用探针自下泪点进入确认泪囊,顶起泪囊,镰状刀最大化将泪囊内侧壁环形切开,蒂在后部。修整鼻腔外侧壁粘膜瓣,与泪囊内侧壁粘膜对位缝合,若缝合困难可用少许EC 耳脑胶粘合,使吻合后的鼻腔泪囊粘膜完全覆盖骨窗后端骨质。用庆大霉素地塞米松冲洗泪道,确认吻合口通畅,利用多分离出的鼻腔外侧壁粘膜覆盖骨窗的上、下、前端骨质,争取骨窗全覆盖。泪道内一般无需放置硅胶管。然后用0.02%丝裂霉素棉片覆盖骨孔3 min,用浸有普米克令舒的明胶海绵、合适的锥形小膨胀海绵填塞切口,结束手术,见图1。术后全身应用抗生素3 d,口服激素1 月。48 h 取出鼻腔填塞物,之后冲洗泪道1 次/日,1周后1 次/周,1 月后1 次/月。鼻腔每日喷减充血剂及鼻用激素3 月,每周鼻内镜复查1 次,1 月后每月鼻内镜复查鼻腔吻合口情况,发现问题随时处理。

1.3 疗效判定

采用韩德民等[2]的疗效判定标准。(1)治愈:中鼻甲前端鼻腔外侧壁鼻腔造孔形成,上皮化,流泪、流脓症状消失,冲洗泪道通畅;(2)好转:中鼻甲前端鼻腔外侧壁鼻腔造孔形成,上皮化,流泪、流脓症状减轻,冲洗泪道通畅或加压后通畅;(3)无效:症状无缓解,冲洗泪道不通或加压后仍不通,造瘘孔闭锁。治愈和好转均视为手术成功,二者相加计有效率。

1.4 统计学处理

运用SPSS 13.0 软件对统计数据进行分析,组间进行t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

观察组治愈43 眼,好转3 眼,无效1 眼,有效率97.9%,手术时间平均40 min,并发症发生率2.1%。对照组治愈34 眼,好转4 眼,无效4 眼,有效率90.5%、手术时间平均60 min、并发症发生率9.5%。观察组有效率高于对照组,手术时间少于对照组,并发症发生率低于对照组,两组疗效比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

图1 鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术中所见A:切开泪囊对应粘膜瓣 B:翻转粘膜瓣,暴露泪囊骨壁 a、b、c:切口做完后形成的粘膜瓣d:鼻腔外侧壁粘膜e:鼻中隔粘膜f:中鼻甲g:暴露的泪囊内侧壁骨面Fig.1 Clinical observation of endoscopic dacryocystorhinostomy.Incision of the corresponding mucosal flap of the lacrimal sac.The skin flap formed after the incision(a,b,c);Mucosa of lateral wall of nasal cavity (d);Nasal septum mucosa (e);Middle turbinate (f);.Bony surface of the exposed lateral wall of the lacrimal sac(g)

表2 患者疗效Tab.2 The curative effect between two groups of patients

慢性泪囊炎的治疗方法较多,既往传统鼻外径路鼻腔泪囊吻合术是最有效的根治方法,通过手术在泪囊下打孔,解决泪道阻塞[3],使泪液经术中形成的泪囊鼻腔吻合口直接排入鼻腔,不经过鼻泪管堵塞部位,疗效确切。虽然手术操作比较复杂,具有一定难度,出血较多,损伤较大,面部遗留瘢痕,但解决了很多患者的疾患痛苦。传统鼻外径路鼻腔泪囊吻合术经过近百年来的发展,目前改良的鼻腔泪囊吻合术采用面部小切口,不切断内眦韧带,骨孔位置不高,利于引流,仅吻合前瓣,缝合容易,张力小,术后吻合腔大,提高了手术成功率[4]。随着患者对美观的需求越来越高,在一定程度上影响着外路鼻腔泪囊吻合术的临床应用[5]。同时,鼻外径路鼻腔泪囊吻合术对于鼻腔内可能存在的息肉、钩突肥大、中鼻甲肥大、鼻中隔偏曲、鼻窦炎、鼻窦囊肿等病变无法处理,术后吻合口水肿、血凝块、肉芽及吻合口瘢痕增生等隐患不能及时清理,可能导致手术失败。鼻内镜外科及鼻眼相关学科的发展,使鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术逐渐成为治疗慢性泪囊炎的新术式,具有不影响面容、组织损伤轻、视野清晰、能同期处理鼻腔病变、有效率高、并发症少[6~8]、不损伤内眦韧带等优点,临床效果及患者满意度明显提高。本次报道对照组无效病例4 眼,并发症即失败原因分别为1 眼吻合口肉芽生长,1 眼吻合口瘢痕增生,1 眼血凝块阻塞吻合口,1 眼是鼻中隔高位偏曲伴中鼻道息肉导致吻合口狭窄堵塞,均经鼻内镜二次手术治愈。

按照手术学应用解剖,常规鼻腔外侧壁粘膜切口约15 mm×15 mm 大小,本次改良鼻内镜下泪囊鼻腔吻合术鼻腔外侧壁切口约10 mm×10 mm 大小,目的是保留骨窗上、下、前端少许粘膜(约5 mm)以备吻合后完全覆盖骨窗,后端骨窗由鼻腔泪囊吻合粘膜覆盖,以防止术后骨窗骨质增生肉芽形成。改良鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术具有以下优势:(1)用针状电刀可以明显减少手术出血;(2)鼻腔外侧壁粘膜切口稍小于正常切口,保留3~5 mm 粘膜,分离后切开上端与前端粘膜交界处,切开下端与前端粘膜交界处,使骨窗最大化,磨钻使骨窗边缘光滑,更能最大限度地暴露泪囊窝,术后实现骨窗四周骨质粘膜全覆盖,防止肉芽生长;(3)泪囊内侧壁最大程度环形切开,与鼻腔外侧壁蒂在后部修剪后的粘膜缝合或耳脑胶粘合,争取Ⅰ期吻合,防止吻合口粘膜卷曲导致狭窄;(4)丝裂霉素能够破坏DNA 的结构并抑制增殖期DNA 复制,有效抑制成纤维细胞增殖,减少瘢痕形成[9],用丝裂霉素棉片覆盖吻合口,用浸有普米克令舒的明胶海绵填塞吻合口,可减轻术后吻合口的水肿及预防瘢痕增生;(5)术后及时鼻内镜下换药,对可能引起吻合口闭锁的血凝块、肉芽、囊泡、瘢痕等给予及时清理;(6)同期处理鼻中隔偏曲、鼻息肉、钩突息肉、中鼻甲肥大、鼻窦炎、鼻窦囊肿等可能引起吻合口闭锁的鼻腔病变。

观察组无效1 眼,并发症为上泪道瘢痕阻塞。该患者为中年男性,因外伤致右眼流泪伴脓性分泌物半年入院,CT 示右眼眶内侧壁骨折、右侧上颌骨额突骨折、右侧鼻骨骨折、右侧颧弓骨折等面部复合骨折。吻合后泪道置硅胶管,1 月后复诊发现脱管。分析手术失败原因可能是外伤后上颌骨、泪骨骨折移位或泪囊脱位,泪道迂曲改道,脱管后瘢痕形成泪道闭锁。

无论是鼻外径路还是鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术,熟悉和掌握泪囊的解剖及毗邻关系,正确判定泪囊窝在鼻腔外侧壁上的位置,泪囊的定位和术中造口位置的选择相当重要。泪囊位于前后泪嵴间的泪囊窝中,泪囊顶部至下端狭窄处的长度为(13.3±2.2)mm,泪囊内侧壁最大前后径为(6.0±1.1)mm,泪囊最大左右径为(4.9±0.9)mm,容积为(0.33±0.07)mL,男女无显著差异[10,11]。泪囊前界为上颌骨的泪前嵴,骨质坚硬,后界为泪骨的泪后嵴,骨质菲薄,下前与眶缘相续。后泪嵴之后为纸样眶板,纸样板外侧为眶脂体[12]。明确泪囊位置及正常形态大小后,造口方能准确合理及最大化。骨窗直径以10~15 mm 为宜。

近10 年传统鼻外径路鼻腔泪囊吻合术有效率已达90%以上,王秀莲[11报道达97.37%,朱建光等[12]报道达91.7%,本次对照组有效率为90%。但改良鼻内镜下鼻腔泪囊吻合术有效率更高,刘衍波等[13]报道达94.7%,黄业武等[14]报道达97.83%,金光裕报道达93.5%[15],刘光明报道达98.5%[16]。本次观察组有效率达97.7%。本次观察组治愈率及有效率较高可能与手术医师技巧、观察例数较少、选择病例有关,需要在以后工作中继续总结。通过数据可以看出两种手术方式在治疗泪囊后鼻泪管阻塞方面效果都相当好,改良鼻内镜手术在并发症发生、面部瘢痕、手术时间、手术适应症选择及术后处理方面更占优势。另外鼻内镜在处理传统鼻外径路泪囊鼻腔吻合术后复发方面效果理想,李育广等[17]曾报道有效率达92%(23/25)。究其复发原因,首先,鼻腔内泪囊造口过小或造口瘢痕粘连是其失败主要原因,其次,复发者多伴有鼻中隔偏曲、鼻息肉、钩突中鼻甲肥大等鼻腔病变,术后吻合口肉芽生长、囊泡增生、分泌物血痂较多导致堵塞闭锁。鼻内镜能够准确定位泪囊在鼻腔位置,建立最大化圆滑骨窗,暴露整个泪囊内侧壁,彻底清除肉芽瘢痕,弥补外路之劣势。鼻内镜在治疗复杂慢性泪囊炎方面优势明显,解凤阳[18]报道总有效率85.7%。

尽管鼻内镜在治疗慢性泪囊炎泪囊后鼻泪管阻塞方面具有手术成功率高、手术时间短、创伤小、同时处理鼻腔病变之优势,改良外路鼻腔泪囊吻合术存在面部瘢痕、创伤较大等缺陷,但外路鼻腔泪囊吻合术不可能被完全取代。从手术适应症选择来看,对于可疑泪囊结石或新生物、泪囊憩室、小泪囊、严重面部外伤、泪囊及鼻泪管附近骨性结构异常、结节病肉芽肿等病例应首选外路鼻腔泪囊吻合术;而对于伴随鼻腔鼻窦病变、泪囊炎急性发作、外路鼻腔泪囊吻合术后复发等病例,鼻内镜下改良鼻腔泪囊吻合术将更具优势[19]。因而从术前检查确诊到术后处理,仍然需要眼科和耳鼻喉科医师的学科合作。