醉人的田园牧歌

——赏阎次平《四季牧牛图》

2021-04-18郑奇

◇ 郑奇

中华民族素以农耕为重。中国文化的一切特征,归根究底,无不系结在农耕这一背景之上。中国地大物博,中国人民在自己的日常生活中,崇尚那种与天地同参,与自然为伍,安宁无忧,自闲自适的田园牧歌式的理想生活。这种追求导致中国文学史上产生了山水诗、田园诗,绘画史上则产生了作为中国画主体的山水画和田园风俗画。

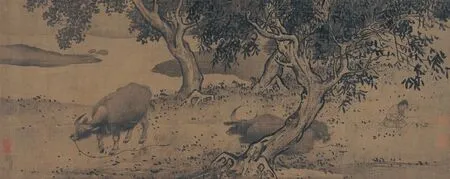

南宋阎次平的《四季牧牛图》,便是一幅典型的田园风俗画。

阎次平为北宋末年画家阎仲之子,南宋孝宗隆兴初年进画图称旨,补将仕郎,任画院祗候。善画山水人物,尤工于画牛。画史记载他“仿怫李唐而迹不逮意”。李唐为“南宋四大家”之首,是一位具有堂堂正气的爱国画家。他于北宋沦陷、南宋偏安之际,画过许多复国题材的人物画,也画过大量山水和不少《牧牛图》。总的说来,李唐的画有一股刚正之气。因他是由北宋入南宋的画家,心灵的伤口正在流血,亡国的痛楚记忆犹新。然而,南宋的统治者满足于苟安江南,宫廷画院也变成粉饰太平的机构,加之江南一隅确也是够迷人的,尽管偏安,但是歌舞升平。繁华的景象与民族爱好和平的深层心理有某种契合,因此出现了南宋特有的所谓“马一角”“夏半边”的世外桃源式的山水画。这些绘画,用李泽厚的话说,一是注重细节的忠实,二是注重诗意。它还不同于六朝门阀士族的开拓进取型的政治性质的“退避”,而是一种“社会性的退避”,“一种满足于既得利益,希望长久保持和固定,从而将整个封建农村理想化、牧歌化的生活、心情、思绪和观念”(《美的历程》)。这种观念具有更大的普遍性意义。阎次平的画“仿佛李唐而迹不逮意”,便在于阎次平的时代已失去了李唐的血气,转向了一种暗合民族深层心理的纯然审美追求了。

但是,若抛开政治背景,从纯审美角度欣赏一下《四季牧牛图》,它的确是无比醉人的。如同上好的佳酿,令人闻香下马,饮之不感刺激,不知不觉中,已经舒舒服服地醉倒了。

《四季牧牛图》一共四幅,合裱为一卷。

第一幅为《春牧图》。一望无际的平原,牧草青青,柔嫩滋润,两头牛相对低头吃草,神情温顺而悠然。一牧童骑于牛背之上,左手执绳,右手握鞭,凝神静观牛吃草的动态,天真而又纯朴。三棵垂柳由远而近呈左右开合之势,和煦的春风吹动柳条轻轻地飘拂。牛用细笔画出,根根毫毛毕现。草用细线笔笔写来,流畅柔和。柳叶亦用较小的笔触片片撇出,茂密而秀润。渲染的整体把握恰到好处,使一切细笔细而不碎。牛的身姿一为侧面,一为正面。正面之牛透视感极强,充分显示了画家的写实能力。人物线条简练概括,见笔见神。柳树主干用较粗的线条,见质见体。从牛毛、人面、衣纹,到青草、柳叶、树干 采用了由细到粗的各种笔法,自然过渡而又相互衬托,一切都显得自自然然,使画面洋溢着惠风和畅、自由自在的舒适之感,具有一种说不出的吸引人的力量,使人一见而动情,再见而倾心,直醉倒于农家天朴自然的风光中,杂念全消,忘却今夕何夕矣。

第二幅《夏牧图》。两个牧童各骑一头牛过河,一前一后,互相呼应。河水清清,荡漾着涟漪。夏天燥热,水牛喜欢沐浴于水中,情节的选择十分典型。牛在水中的姿态又与《春牧图》中岸上的姿态形成鲜明的对照,以增强生动的情趣。岸边两棵阔叶树用大笔点叶,郁郁苍苍。水边小草用细线勾成,姿态张扬舒展,虽小而生机勃勃。坡岸用大斧劈皴,水墨淋漓。画面既突现出夏景的浓烈与奔放,又于浓荫翠盖之下,池塘戏水之中,流露出夏日纳凉的美满与闲适,依然是农家的自足自适之情。

[南宋]阎次平 四季牧牛图卷之一 35cm×99.7cm 绢本设色 南京博物院藏

[南宋]阎次平 四季牧牛图卷之二 35cm×99.7cm 绢本设色 南京博物院藏

[南宋]阎次平 四季牧牛图卷之三 35cm×99.7cm 绢本设色 南京博物院藏

[南宋]阎次平 四季牧牛图卷之四 35cm×99.7cm 绢本设色 南京博物院藏

[明]周天球 兰花图轴50.3cm×24.2cm 纸本墨笔 1579年 南京博物院藏款识:己卯冬仲之望,六止居士天球作此,寄玄搢晋世兄见情。钤印:周天球(朱)周氏公瑕(白)

第三幅《秋牧图》。树木位于画面的中部,由中间向左右开散,树叶画得松散摇落,满地飘零。近景一棵大树的背后,“母子”二牛互相依偎,卧地休息,正在享受“天伦”之乐。大树的遮挡使此二牛半隐半现,更增添了闲憩的气氛。另一头公牛自由自在,在附近逡巡。缰绳散开,牛完全解放。牧童正坐地戏玩蟾蜍,聚精会神,旁若无人。远处一泓清流,波平如镜,与近景提岸上散落的树叶和秋风中飘动的野草形成虚虚实实的对比。全画充满天趣,轻松萧散,使观者几欲走近,与画中众生共享这天籁之美。

第四幅《冬牧图》。河水冰封,大地雪盖,寒风吹动柳枝当空飞舞。两头牛并肩而走,牧童身着蓑衣,紧缩头颈,伏于牛背,活像一只刺猬,顶风冒雪归去。画面一派肃杀。画法上,坡岸用一长线横贯画幅左右,增强了画面的整体感,突出了寒荒的气氛。水面用淡墨染出冰光,坡岸亮出雪影,雪影之中用重墨画牛与人物,以水衬岸,以岸衬牛与人物,明暗交错,互相烘托,手法十分精妙。两头牛和一个牧童,三者互相依偎,缩成一团,更增强了寒冷之感。左下斧劈皴坡石,既与右边水牛取得构图的均衡,同时也使一片空白的雪地增加了变化。图画还是那么美,画家的笔墨还是那么一丝不苟、无可挑剔。然而画面意境却已由醉人变成了动人,变成了感人,令人遐思万千,不胜感慨之至。好在冬去便是春来,周而复始是自然的规律

四幅画,春融怡,夏蓊郁,秋萧散,冬肃杀,前者醉人而后者感人。各种细节的真实生动,构成了总体的清新自然,观之令人流连忘返、寻味无尽。

中国画史上画牛的大家,有作品传世者,唐有韩沉《五牛图》,北宋有祁序《江山放牧图》,南宋有李迪《风雨牧归图》和阎次平《四季牧牛图》。韩湿《五牛图》竭尽生动之致,但画的是五头牛的“肖像”,未将牛置于大自然之中去描写。祁序《江山放牧图》画十几头水牛,于众多牧童的照看下,在辽阔的草地吃草、饮水,因场面较大,牛显得不够突出,画面略显松散。李迪的《风雨牧归图》是无比精湛的杰作,幅面又较大,可惜只存一幅画两头牛。而阎次平四幅画九头牛,蝎尽寒来暑往、牝牡老幼,行走坐卧,各种生姿情态跃然纸上,不愧是一首完整自然的赞歌,使我们看到了一种超越阶层时空的人性共美。

如此说来,李唐的堂堂正气固然值得我们敬仰和颂扬,而阎次平的超脱闲逸恐怕也不尽是一种粉饰!为什么不可以看成是看破世情、平等天下、和谐于自然的至善和美的精神境界呢?

[明]陈淳 松石萱花图轴 153.2cm×67.5cm 纸本设色 南京博物院藏款识:高松叵敷阴,宜男亦多花。光华发草木,知是地仙家。陈道复。钤印:复父氏(白)白阳山人(白)

[明]周之冕 桂子图轴 148.9cm×79.4cm 纸本设色 南京博物院藏款识:桂子图,吴门周之冕写。钤印:周之冕印(白)周氏服卿(白)

[明]陈栝 平安连瑞图轴 90.4cm×46.4cm 纸本设色 1546年 南京博物院藏款识:嘉靖丙午夏六月,沱江子陈栝戏笔。钤印:古吴陈栝(白)子正父印(白)

[明]朱鹭 墨竹图卷 20.2cm×530.8cm 纸本墨笔 1622年 南京博物院藏款识:竹,文品也,着意庄严,工而不文,文而不妙。予笔无所长,而独长于笔轻,纸意轻笔,如运虚轮,如翻筋斗,不求工并不求文,究则文矣。文入妙鉴者能办,予不知也,知之且得文乎一笑。天启壬戌冬日。朱鹭。钤印:白道人(白)游戏识空(白)

[明]夏昶 满林春雨图轴 178cm×66.6cm 绢本墨笔 南京博物院藏

[明]朱之蕃 竹石图轴 130.2cm×46cm 纸本墨笔 1626年 南京博物院藏款识:竹君子,石丈人,相追随,秋复春。略师东坡。兰隅朱之蕃。钤印:古太史氏(白)

[明]蓝瑛 古木文禽图轴 147cm×48.5cm 纸本设色 1634年 南京博物院藏款识:断岩古树老霜华,挺羽文禽错认花。啼到烟销声寂寂,残霞相映日初斜。甲戍秋八月蓝瑛。钤印:蓝瑛之印(白)田叔(白)

[明]王维烈 菱塘哺雏图轴 105.9cm×40.3cm 绢本设色 南京博物院藏款识:无竞王维烈。钤印:王维烈印(朱白)字无竞(白)

[明]文从简 临唐寅女儿娇图轴 63cm×32cm 纸本设色 1640年 南京博物院藏款识:昨于刘都宪家见女儿娇,乃蜀中牡丹,奇本也。正白楼子中泛大红数叶。友人索牡丹,因为貌之。文从简临子畏先生笔。钤印:从简之印(白)字彦可(白)停云(朱)

[明]徐渭 三友图轴 142.4cm×79.4cm 纸本墨笔 南京博物院藏款识:罗浮仙子喷香风,万壑惊涛舞玉龙。君子同心坚岁晚,不随桃李逐春融。青藤道人。钤印:漱仙(白)徐渭印(白)天池山人(白)青藤道士(白)

[明]高阳 耄耋藤花图轴 172.3cm×51.7cm 纸本设色 南京博物院藏款识:涛林天风东影孤,猫光狠过小于苋。庄生一悟能参透,花落花开看画图。法龙眠居士大意。高阳。钤印:高阳之印(白)秋甫氏(白)

[清]胡士昆 兰石图卷之一 33.9cm×405cm 纸本墨笔

[清]胡士昆 兰石图卷之二 33.9cm×405cm 纸本墨笔

[清]胡士昆 兰石图卷之三 33.9cm×405cm 纸本墨笔款识:草木无凡调,龙孙共结盟。遥岚护罗幌,冷月筑香城。通体皆驱俗,幽心独保贞。自然安洁僻,不是为逃名。石城静衲胡士昆写此。钤印:元清氏(白)静香老人(白)士昆(朱)鉴藏印:少不审定(朱)武威樊氏收藏金石书画之章(朱)宝迂阁书画记(朱)邓邾靖观(白)