论《茫父家书》用笺

2021-04-18任俊颖

◇ 任俊颖

一

信札是中国传统中重要的文献形式之一,其独特的史料价值历来为研究者所重视。私人信札是最贴近人物生活的一手材料,为个案研究提供了立体的观照。近年来出版的各类家书信札不胜枚举,研究者大多注重书信文本的史料价值、文学价值或者书法价值,而对文字的载体ü笺纸,则少有关注。2018年,杜鹏飞整理了姚茫父与其长子和学生的通信共74通,出版了《茫父家书》,除书信的文本释读以外,也收录了姚茫父书信原件的高清图片,可以看出其中几乎所有书信用笺都是金石博古笺,本文即以此为研究对象展开论述。笺纸作为古代书信的载体,早在东晋十六国时期的《邺中记》中就有“五色纸”的记载,《南史·陈后主本纪》亦有载“襞采笺,制五言诗”,据文献可知当时已出现染色笺,惜无实物遗存。由于生产技术的进步和文化艺术的发展,在唐宋出现笺纸艺术的第一次高峰,唐代笺纸尤以“薛涛笺”最为人熟知,据考证也属于染色笺,宋代随着雕版印刷技术的进步出现了砑光笺,为笺纸印花之嚆矢。笺纸艺术的第二次高峰出现在明末清初,商品经济的发展使得笺纸逐渐向大众普及,同时明代雕版印刷技术进一步成熟,“饾版”“拱花”技术的应用和画家参与绘制使笺纸纹样丰富多样,出现了《萝轩变古笺谱》和《十竹斋笺谱》两大笺谱,标志着笺纸艺术的成熟,此时笺纸有纹饰笺、金石博古笺、画笺等多个门类。至清代,笺纸较为突出的特点有二:一是笺纸作为文人雅玩,私人制笺开始流行;二是金石博古题材异军突起,成为清代笺纸一个重要门类,这与清代以金石考据为核心的学术风尚密不可分。

笺纸艺术在历史长河中最后一次闪光是在清末民初时期,为保存和发扬中国木刻,鲁迅与郑振铎编辑出版了《北平笺谱》,姚茫父、陈师曾、齐白石、王梦白等人作品皆在其列,鲁迅指出此书是“又中国木刻史上断代之惟一之丰碑也”〔1〕,自此以后笺纸这一艺术形式也逐渐消沉。《北平笺谱》中收录姚茫父“唐砖仕女笺”“魏晋造像笺”“西域古迹笺”等共十二幅作品,可称为仿古金石画笺,在其家书中也有使用,《茫父家书》中收录的家书所用彩笺都属于金石博古笺。金石博古笺是以古代碑刻砖石上的文字、图像或古泉符为底纹的彩笺形式,以碑刻文字制笺的称为文字笺,以金石图像和古泉符形状制笺的统称为博古笺。姚茫父对于金石博古笺的钟情,是他审美情趣与学术倾向的直观反应,同时我们也可以从其个人审美选择中了解到其所在时代的社会风气和真实面貌。

二

姚华,字重光,号茫父,晚清进士,致力于金石、训诂之学,雅好书画,在民国初年的北京画坛与陈师曾并称“姚陈”,鲁迅在致西谛信中评道,北京笺谱“大盛则在民国四五年师曾、茫父时代”。《茫父家书》中收录的姚茫父书信中,使用最多的是文字笺,包括纪年笺与字样笺两种,共43通。文字笺通常从石刻碑文或者名人法帖中摘录个别吉祥文字或制笺所需文字,以双钩法描摹刻印出来,既是有书法韵味的视觉图像,又是有文化内涵的隐性文本,从视觉内容上来说文字笺更加直观地遣词达意,作为底纹既可观赏又可阅读,与书信正文互为补充,形成层次丰富的视觉效果。

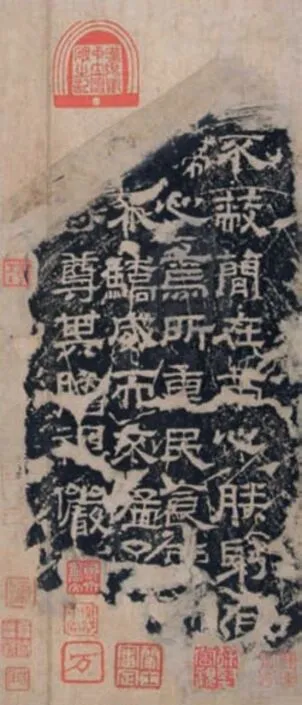

《熹平石经·论语·尧曰》残石拓本

《熹平石经·尚书·盘庚》残石拓本

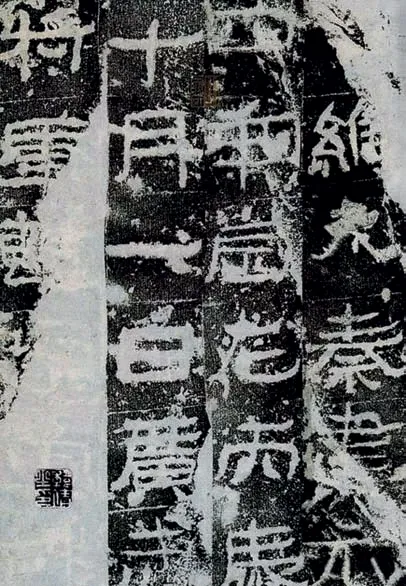

魏司马升墓志局部

广武将军碑局部

姚华“《熹平石经》残石”字样笺

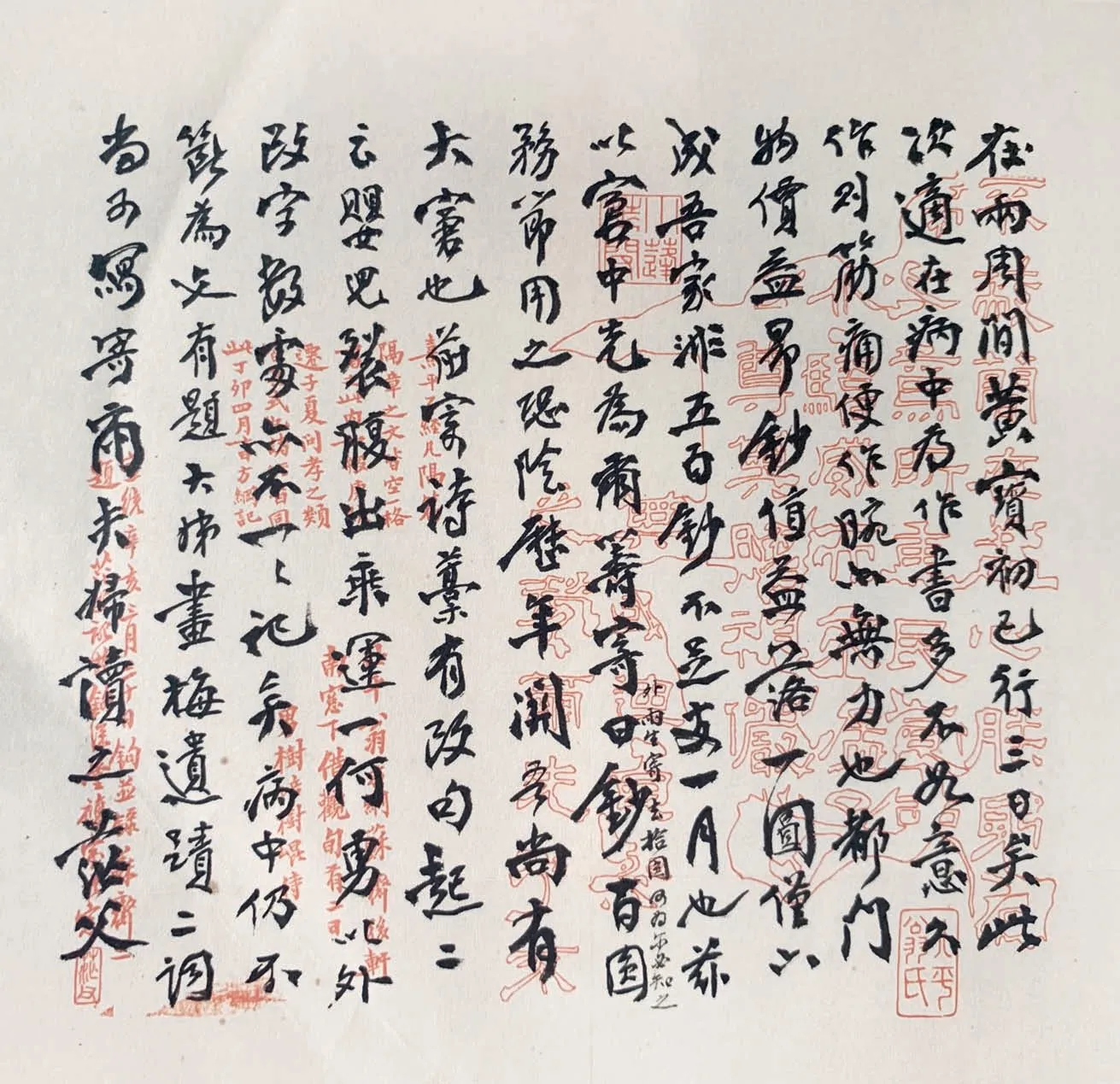

姚茫父所使用文字笺中,最多的是纪年笺,纪年笺是文字笺中比较常见的形式,选取碑刻文本中的纪年文字制笺,多为“岁次某某”或“岁在某某”。民国三年(1914),姚茫父与长子姚沃通信共十通,其中八通为双钩“岁次甲寅”纪年笺,据题款可知文字出于“魏永熙三年造像”,由宝晋斋制笺。此造像为清代端方所藏《北魏韩显祖造像》,“岁次甲寅”四字节选自造像石刻开篇:“大魏永熙三年岁次甲寅六月壬子朔廿八日巳卯。”这块刻石呈长方形,中间部分是线刻佛造像,四周文字围绕,字体方正,笔画严谨,近于楷书,线条质朴灵动,用于制笺颇具装饰意味。在这一年正月初七的信中姚茫父细细教导姚沃书法用笔之法:“今告尔用笔之法,有二诀:曰力注笔颠(要提得起,要塌得下)曰横平竖直。用软笔当如用硬笔,至软如羊毫,至硬如钢笔,皆同此一诀。”〔2〕

姚华“岁在丙辰”纪年笺

民国四年(1915)的书信除一通仍同民国三年岁次,其余六通皆为双钩“岁次乙卯”纪年笺,出自“天平二年《魏司马昇志》”:“以天平二年岁次乙卯二月廿一日春秋卌又一薨于怀县。”《魏司马昇志》应为《魏司马昇墓志》,制笺时因有所忌讳,通常将“墓”字隐去,此石同为端方所藏,后亡佚。此刻石书体更近于隶书,字体扁肥,线条圆滑,尚有蚕头燕尾之面貌。十一月廿五日的家书更以通篇之幅教授书写之法“作字宜平正方阔,方有长方、平方、横方不同,此三式汉隶具备 凡此皆吾独悟之秘,尚有未尽,汝姑先求之,未能遽以悉授汝也。”〔3〕值得注意的是,姚茫父此书不同于之前所用行书,而是改用笔画清晰的楷书,在家书中突然使用如此一丝不苟的书体,显然是与信中教授书法的内容形成呼应,更直观地作书写示范。教导书法的家书文本、姚茫父手书与魏碑文字三者的呼应,正是使用文字笺的信扎潜在的审美价值所在。

民国五年(1916)与姚沃通信九通,全为“岁在丙辰”纪年笺,出自“符秦建元四年《广武将军碑》”:“维大秦建元四秊,岁在丙辰,十月一日。”《广武将军碑》上承汉隶,下启今隶,字体方圆古朴,线条苍劲流畅,康有为认为其:“北碑新近出土以此为古雅第一 亦为关中楷隶冠。”〔4〕姚茫父在十一月廿三日的信中提道:“吾近因买《广武将军碑》去银陆佰伍拾元,又添一债 符秦时书,海内不过三五本,故价极昂,然如错过,恐不获再遇,况碑阳碑阴俱全者耶。”这段话传达出的信息很多,首先可知姚茫父于金石一事之痴迷,不惜举债购之,其次可知此碑帖之珍贵,同时为研究清末民初金石文物交易提供了例证。这种文本与图像的呼应,正如姚茫父在信中所说:“此笺所橅即广武将军碑字,亦一墨缘矣。”

姚华“岁次乙卯”纪年笺

民国六年(1917),姚茫父与姚沃通信十三通,八通为“岁在丁巳”纪年笺,其中五通出自“魏天平四年获嘉县安村□寺塔像记”,左侧姚茫父题记:“此记未见著录,不知何时访得,近获拓本因橅四字。”(此笺底纹为黄色,黄色双钩文字本身不易辨识且因时间问题有所褪色,再加之书信文字的遮盖,故有一字无法辨认。)另外三通“岁在丁巳”出自唐开元五年李邕书《叶有道碑》最后一句“开元五年岁在丁巳三月七日”。因传说此碑为李邕梦中所书,故俗称《追魂碑》,姚茫父在笺纸左侧落款“北海梦中笔也,茫父”,与历史典故相呼应。《叶有道碑》为行楷书体,字体左低右高,线条舒展遒劲,这组笺纸在双钩文字的基础上有一新变,作者有意将文字线条作出石刻风化剥蚀的视觉效果,同时在文字外围加上不规则的线条仿作碑刻原石形状,这种艺术的再创作使文字更具装饰性,可视为特殊的纹样。

民国七年(1918)与姚沃通信四通,其中三通为“岁次戊午”纪年笺,出自山东诸城王氏藏魏元象元年《张敬造石柱记》:“维大魏元象元年岁次戊午六月□子朔廿一日戊申佛弟子张敬谨建石柱一枚。”字体近楷书,字形端正俊秀,线条流畅,但此笺以淡淡的黑色作底纹,容易与正文相冲,略显杂乱,视觉效果不如前述红色文字笺。

民国七年以后的书信就再无纪年笺的使用了,所使用的文字笺中除纪年笺以外还有两种其他字样笺。一个是民国七年(1918)一月十一日写给姚沃的书信用笺,沿用了《叶有道碑》纪年笺的形式,在文字四周作碑刻残石轮廓,并将文字残缺部分如实橅写。此笺文字为清翁方纲钩临《熹平石经》残石拓本中《论语·尧曰》残石“不蔽蕳在帝心朕躬有归心焉所重民食不骄威而不猛尊其瞻视俨”二十七字、《尚书·般庚》残石“其或迪自怨之劳而先予丕”十一字,因刻石有残缺,所以并不是完整的《尧曰》和《盘庚》内容,文字是不连贯的,并且分别在两块残石上,同在黄易所藏《宋拓东汉熹平石经》拓本内。左侧有翁方纲题跋“熹平石经凡隔篇隔章之文,皆空一格书之此内,如般庚既迁、子夏问孝之类皆其式也,诸经皆同此。丁卯四月十日方纲记”“北平翁方纲苏斋后轩南窗下借观旬有一日,男树培树崐侍”“宣统辛亥三月二十日钩并录,苏斋题”,可知是翁方纲在勾临时将两块残石文字并录的。《熹平石经》书体全为隶书,结体方正,法度严谨,典雅大气,笺纸底纹与姚茫父手书相映成趣,颇有古韵。另一个字样笺是民国十八年(1929)六月八日姚茫父与其学生王伯群通信用笺,刻石文字已模糊难以辨识,通过右侧题记可知出自琅琊台刻石,传为秦李斯所书,也是姚茫父家书所用笺纸中唯一的篆书文字。字样笺多选取常见石刻中的吉祥文字制笺,多为二字或四字,以在书信中传达祝福之意,而姚茫父的字样笺不限于吉祥文字,常选刻石之局部,将其上的文字完整地勾勒,所选石刻亦兼具文学性与历史性,更注重刻石文字的书法价值与文化内涵,不仅仅是将其当作装饰性的纹样,是其学术取向与兴趣爱好碰撞出的艺术表现。

《茫父家书》中姚茫父与其长子姚沃的通信多使用文字笺,与学生王伯群的通信则多用博古笺,包括古砖石图像笺、古佛笺与古泉符笺。其中有一张收录于《北平笺谱》中的《西域古迹笺之四》,此笺所绘为砖刻唐代仕女像,仍以拓片形式表现,近于姚茫父颖拓之法,以线条勾勒轮廓,仅发髻部位为黑色,线条流畅,形象饱满,独具古韵。另有三式《古佛笺》,此类笺纸比较少见,为紫色单色笺,皆为佛坐像,一张有高台底座,《古佛笺》其一左下题“莲花□茫父”并钤印“莲花庵”,其二于佛像正下方题“癸亥茫父写佛”无钤印,其三佛像右侧题“茫父写佛一心供养愿上下十方咸同祈福”并钤印“莲花庵”,此三式《古佛笺》均未在题记中说明年代出处。最后一种茫父自制博古笺为《六佛同龛笺》,写佛龛于笺纸偏下方,同为紫色单色笺,虽线条粗率形象简略却不失古朴庄重,佛龛下题:“六佛同龛癸亥三月茫□□心写像愿人间有缘一心供养。”

除茫父自制笺外,在与王伯群的通信中,姚茫父还使用了陈师曾所作博古笺三式:其一为紫色勾描鱼纹笺。线条简洁,古朴灵动,左下角钤印“师曾摹古”,可知此纹从古物中来。鱼纹还可传达“鱼雁传书”之意,在博古笺中一般为鱼符或砖刻,鱼符通常成对表现,但此鱼纹为单只且鱼身无文字和“同”字榫卯结构,故应为古砖刻鱼纹。其二是紫色勾描虎符笺。鲁迅1928年与李霁野通信也使用了此笺,该笺无题款,虎符朝代出处无可考,左下同样有“师曾摹古”印,此虎符为站立状,不同于阳陵虎符等伏卧状,虎首下垂,尾尖翘起,整体轮廓线条较方,与已知各代虎符形象有所不同。其三是紫色勾描羊纹笺。此笺羊纹形象简略,头部躯干四肢仅为简单轮廓,而羊角刻画较为夸张,约为一半羊身大小,并刻有羊角纹路,左下角钤印“师曾摹古”,羊纹在博古笺中较为少见,此笺同样无题记,未知其图像出处。

对图像的主动选择体现了个人的审美、学术追求及其收藏情况,笺纸艺术发展到清代,已经有非常多的类型,各类笺纸中又包含不同的式样,尤其画笺发展到此时几乎已成为微型中国画,但能见到的姚茫父所用笺纸几乎全为金石笺,足以表明姚茫父对金石之青眼。清代文字笺多选取历代名碑名帖中的文字,以体现作者或使用者好古之雅趣,而姚茫父所作笺纸不拘于有名的碑拓,亦不避讳墓志,可看出他于金石涉猎之广和其学术喜好的倾向。他曾在与姚沃的通信中提道:“吾生至约,而购古甚浪费。然吾非古董玩物役适焉,而将以为学问谋也。”〔5〕说明他于金石之好并不仅是赏玩,更多是为做学问,这反映姚茫父自身学术追求的同时也反映了有清一代推崇金石考据之学的学术风气。

三

姚华“唐砖仕女笺”

自文人参与制笺以来,笺纸题材不断丰富,金石博古题材不同于人物花鸟纹样,更像是一种文人限定,普通画工是难以见到金石文物的,更何况金石笺亦并非简单橅其形,其中所涉及的文字考订、断代鉴别知识等都是文人文化内涵的直观体现。金石博古笺在清中期以后大放异彩,相当一部分文人都参与制作与使用金石博古笺,包括翁同龢、梁启超等政界人士,也有陈介祺、吴大澂等金石学者,以至清末民国时的文化学者鲁迅、陈师曾等,金石博古笺一直贯穿清代文人生活,反映了有清一代文人热衷金石考据的学术倾向。正如晚清震钧在《天咫偶闻》中说:“方光绪初元,京师士大夫以文史、书画、金石、古器相尚,竞扬榷翁大兴(方纲)、阮仪徵(元)之余绪 而士夫学业,亦不出考据、鉴赏二家外。”〔6〕

姚茫父反复强调金石于学术研究之重要性:“凡考古,金石品高,书画品低,亦以其渊源分耳。”〔7〕并在笺纸作品中多用金石图像,除了其本身对艺术品的欣赏与学术研究上就以金石为重以外,从他所表现的金石作品来看,除有名的碑帖也包括未见于著录的刻石,更有刚出土的被他重金收藏的砖石,通过这些金石博古笺纸,既体现了他金石造诣之高,又可以在书信中与同好进行文本与图像的双重交流,姚茫父的这种创作的选择性正反映了有清一代士人阶层的审美情趣和学术追求。

“金石者,往古人类之遗文,或一切有意识之作品,赖金石或其他物质以直接流传于今日者,皆是也。以此种材料做客观研究以贡献于史学者,谓之金石学。”〔8〕对于金石的研究始于宋代,包括对古器物和金石文字的研究,至清代乾嘉时期文字狱之严酷,使清代文人思想受到压制,对现实的无力使他们将精力转向学术研究,从古代经典中寻求真理,加上此时大量文物的出土,使金石考据之学盛极一时。清初文人通过对金石文字、图像的鉴别、考证、注释、训诂等途径证史补遗,通过字体图像考证文化源流,梳理发展脉络,试图重新解读经典,重建思想秩序,到了清晚期这种经世思想逐渐淡化,但其立足于金石考据的学术研究方法仍为清代学术正统,是文人治学之基。

陈师曾鱼纹笺

陈师曾虎符笺

鲁迅用陈师曾虎符笺

姚茫父是清末进士,科举出身,十八岁起研究文字学。1894年严修任贵州学政时对姚茫父颇为欣赏。陈叔通说:“天津严先生修提黔学,诧为奇才,拔置县学第一。由是博涉群书,凡辞章、考据、义理靡不纵览。”〔9〕严修见姚茫父家贫无书,就将自己带来的大量书籍借予他研读,由此姚茫父得以博览群书,打下了坚实的学术基础,辞章考据之学得以大进,并于1912年4月开始专治辞章、六书旧义、治经兼训诂大义,并攻研书画、诗词、金石。1914年,姚茫父撰写《书适》一书,阐释我国文字起源与书写工具之发展;1917年,释读《秦始皇瓦量诏》全文,作《瓦量诏歌》长诗,集考证、释文、诗颂于一体;1922年,题《三监本皇甫君碑》,考辨与《断线本》《丞然本》差异;1928年,长跋周印昆藏《武梁祠画像拓本》八百余言,并详述此画像之价值所在。由此可见,金石考据之学始终贯穿于姚茫父一生的创作与研究,这种热衷于金石、考据的学术倾向,也体现在姚茫父的书画创作与研究当中。

清代人热衷于通过金石研究来解决学术问题,但多是把金石学限制在文本考据之中,很少涉及图像的考据,到了光绪中后期,金石学有了美术研究和现代考古的某些迹象。嘉道年间的金石学家瞿中溶曾提到这些画像砖石对于考订名物制度有非常大的作用,而这时对金石画像的考据也仅以文字记录,图像作为佐证,而姚茫父将金石文字与图案如实摹写,便于图像保存的同时也便于时人观看与研究,而以笺纸作为金石文字图像之载体,亦是展示自己兴趣爱好与学术造诣的途径。

《北平笺谱》中收录两张姚茫父所作《唐砖仕女笺》,此笺有两幅,一幅袖手向左侧立,一幅执壶向右侧立,线条古拙,而人物形象饱满,虽然衣饰与发型不同,但脸型皆圆方,两颊都有红色腮红,可证唐代人物画之特征,唐砖图像借此笺得以保存并流传开来,使当时的金石爱好者以及今日借《北平笺谱》得以见到此笺的大众都能直观地了解到唐代人物画之面貌。虽在《茫父家书》中未见此笺,但在1917年姚茫父与姚沃的通信中提到了笺纸所绘唐砖:“吾近得唐砖四,二有墨笔书,二则墨笔画,其值五百元也。”并且在同一年的另一封信中阐明了金石与书画之联系:“今画渊源,悉由古出,尤书法,然不治金石,不足名书也;不治金石,亦不足名画。吾得唐砖,是石之附庸,而又为墨笔所作,极为难得之,亦非先明金石书画源流不能道也。”姚茫父以考据治学,在金石与书画研究中多次提及“渊源”“源流”的问题,他认为金石为书画之源,要从其源头去考证研究,才可知书画发展之脉络以及形式之变迁,才能够正确地去欣赏历代美术作品并在此基础上进行创作,这也正是他如此珍视此唐砖的原因,这种对金石价值的肯定从他的《再题画砖》亦可以见得:“千年论画惜无史,双甓及时尚此模。”注曰:“尝谓求缣素于唐,便如金石之于三代;宋元则秦汉矣。若非砖甓,岂能留遗以存笔墨乎哉!此所以可宝也。”〔10〕

笺纸作为文人雅玩,必然表现制笺者个人的文化艺术修养。作为一种书画形式的同时,它又是一种书写工具。作为传达信息的媒介,它本身具备流通性。不同于传统书画的限定性,笺纸批量产出,图像可以随着书信的传递进入更多人的视野。这种双重性使作者在创作笺纸图像时除单纯表现自己的喜好外,还“隐含读者”的参与,即作者会考虑这个作品会被哪些人看到,有意识地去选择创作题材,通过这些题材来表现自己的文化修养或者与观者产生交流。

除艺术价值以外,笺纸图像还可作为一种隐性文本对文人交游提供例证。清代文人自制笺多为自用或友人之间相互赠送。姚茫父在与王博群的通信中即多次使用陈师曾所作博古笺,若只从书信文本去研究,则只能论证姚茫父与王博群之交往,而若留意笺纸图像就会发现“师曾摹古”钤印,这又是姚茫父与陈师曾交往之例证,同样的例证还有前述鲁迅与李霁野通信用笺。晚清书法家张裕钊与其子张后沆的一封书信书信用笺虽是使用其自用笺,但是在笺纸的金石图像左侧有题记:“汉福寿千秋阴阳文双合钩独山莫氏藏品。”可知张裕钊与莫友芝之交往,互赠信笺是清代文人学者间一种社交活动,在由名人学者所制笺纸上写信,也展露出书写者的文化品位和人际关系。这种一封书信中显性隐性文本共同体现多人交游情况的现象,普遍存在于清人信札之中,是信笺独具的文献价值。

清代金石学家王懿荣的一封信中提及:“香涛(张之洞)造有绛云笺、玉版十三行笺,幼樵(张佩纶)尚未造出,总不如师门制笺之多也。荣每思得一器造一笺,竟无暇且无人画。古泉之从未著录得之,亦可一泉一笺。”这封信写于花笺之上,提及张之洞、张佩纶的制笺活动,并提到自己关于制作金石笺的想法,足以说明清代文人士人制笺之风之盛。古代文人注重精神的享受,工具于他们就不仅是使用功能的需要,更有审美的需要。制笺对他们而言是一种消遣也是一种创作。由于笺纸是印刷作品,并不像书画作品一样具有“独一无二”的价值,故使它的艺术价值受到忽视,但以历史的眼光去看待,笺纸本身是由文人名家创作的,随着历史的浮沉,古人留下的吉光片羽都值得珍视。另外,笺纸作为书信载体,将文本与书法、图像、印章、碑拓等多种艺术形式集于一体,除了关注信札的文本价值外,信笺整体的艺术价值也是值得重新考量的。

瞿兑之在《说笺》中说:“意者以天地间最耐久而可亲之物,无过于纸;最脆薄而易毁灭之物,亦无过于纸。不知者毁之既易,则知者爱之益亲。”〔11〕亲之爱之,历久弥新,姚茫父家书信笺的方寸之间,可瞥见艺术与文献价值的方外洞天。

注释:

〔1〕鲁迅《鲁迅拟〈北平笺谱〉的广告》,《文学》1933 年12 月第一卷6 号。

〔2〕姚华《茫父家书》,上海书画出版社2018 年版,第4 页。

〔3〕同上,第41 页。

〔4〕魏小虎《碑拓鉴要》,浙江摄影出版社2007 年版,第91 页。

〔5〕同〔2〕,第90 页。

〔6〕〔清〕震钧《天咫偶闻》,北京古籍出版社1982 年版,第71 页。

〔7〕同〔2〕,第92 页。

〔8〕马衡《金石学概论》,时代文艺出版社2009 年版,第4 页。

〔9〕邓见宽《姚华年表》,《书适》,贵州人民出版社1988年版,第239 页。

〔10〕姚华《再题画砖》,《弗堂类稿》,中华书局1930 年版。

〔11〕范景中《〈说笺〉序》,《说笺》,上海科学技术文献出版社2012 年版,第1ü 2 页。