崇本堂絮语

2021-04-18张铁林

◇ 张铁林

关于欣赏

有人看我经常出演“皇上”,就问我说:你认为清朝皇帝的字写得好吗?我说,在2000年前后,北京的大拍卖会上有乾隆的字、康熙的匾,这种大的榜书匾很便宜,就是几千块钱……但你要把他们写的字给我,再拿两张倪元璐的、黄道周的,或者傅青主的、王铎的让我挑,那乾隆皇帝、康熙皇帝的,对不起,一边站。明代那些书家如黄道周、倪元璐等,这些看似“非主流”的一流书法家身上,有很多非常细腻的东西。他们所体现出来的个性,恰恰是书法的话题,聊“帝王”字可能是社会学话题。

谈到中国书法史的高点,一般认为,跑不了要说晋楷、唐楷,跑不了要说“二王”、钟繇,再往前推一定是金文、小篆。但我认为,书法史上最辉煌、最群星灿烂的一个阶段是明朝。正是由于明代书法家的思考和实践,才使我们更加反过来,对唐代书法家以及对唐代以前的诸如“二王”的东西有了更深入的理解。

我经常想一些很玄的问题。“二王”把字写成一座不可逾越的高峰,但在“二王”的时代,他们能见到和参照的东西是非常有限的,在那么有限的参照物的前提下,可以达到一个相对极致的、即便到今天我们都无法逾越的高度,可见什么是最重要的——恐怕,还是“师法造化”。既然在两晋南北朝以前就可以用师法造化的观念推动中国的文化、中国的文字、中国的书法发展,那为什么今人不去师法造化,却非得要师法某个人、恪守某个范本呢?

盖章需要用点力

作品还要配信封

红纸抹金才能亮

亮点大家自己找

说到喜欢的书法家,我不愿意泛泛而谈,一会儿说颜真卿,一会儿说柳公权,这些人谁不喜欢,还用说吗?蔡襄、苏东坡、黄庭坚都非常好,我们也不用一一尽说。我只说最近几年对我影响大的——何绍基。我甚至是通过何绍基来学习颜真卿,我认为是何绍基发扬和光大了颜真卿。这又回归到老生常谈的话题——何绍基有颜真卿的影子。从好学生身上学老师,是我的一种学习习惯。我不是说何绍基就比“老师”好,毕竟没有“老师”就没有何绍基。我看自己收藏的何绍基临的《争座位帖》,一眼看上去,就心潮澎湃。那种刚柔并济,那种赏心悦目。我觉得颜真卿的《争座位帖》是“酱香型”的,得就着花生米一边喝一边咂摸,但何绍基的临本是浓香型的,一下就上头。

说到明代的书法家,不能不提的就是董其昌。董其昌在明代是一个承上启下的书法家,尽管他在某些方面并不被很多人所看好,对于学习书法的人来说,他的东西甚至兴致不到还不一定愿意学,但是不能不看,不能不了解、不研究董其昌。

我曾在30年前有一个阶段特别喜欢米芾,但今天就觉得漂亮得有些甜腻、有些外在了。后来逐渐喜欢黄庭坚、苏东坡了,长矛大戟,敦厚儒雅,简洁干净。从喜欢米芾到喜欢黄庭坚这个过渡期有十个年头以上,而且那个阶段是我非常勤奋于写字的十个年头。这些认识的变化,需要在学习书法的过程中,花很长时间去体会。

我在大学当院长,也做老师,也带学生。我认为非常重要的一点,就是要启发学生有独立思考的能力。每一个孩子都有他的个性,他独特的兴趣和爱好。我老跟我儿子说:我不指望你当学霸(不过你得跟上大家、得及格),但你千万不要丢掉兴趣和爱好,你要真正热爱它,因为指不定哪天,这个东西是你安身立命之本。

我自己是一个书法学习的实践者,就我自己的感受,学习书法真是需要天赋,笨蛋是甭想写成书法家的。但是写字这件事可以陶冶人的性情,提升中国人的修养,这个是毫无疑问的。况且,谁说每个写字的人都非得当书法家呢?

最近一两年,我们发现有一些出挑的中国画家,开始画一些比较偏于淡墨的画。以丘挺、方向、李津为代表的这些年轻画家,开始画得淡,但这个淡是很有深度、很有层次的。在过去,中国画的主流还是有很多以焦墨、浓墨为主的东西,而现在大家发现淡墨、淡彩很有生气。方向、丘挺、李津的出类拔萃,有他们的独到之处,他们很讲究笔墨。

张铁林 行书观方慕道 33cm×136cm 纸本

学习书法是一个非常有意思的过程。特别是到一定程度的时候,你要读他(你关注、研究的书法家)的文章,你要了解他的生平、他创作的背景,你就发现书法不单纯是一个技艺的传承,它是一个精神传承的过程,也因此,你会发现这些能够留名传世的大书法家,都有非常不平常的生活历练。

书法的创作难,书法的欣赏也很难。审美的提升是挺难的一个事儿,需要学习。比如,王镛先生的字就可以看作是一面能照出审美高下的镜子。书法要古雅,有书卷之气、古雅之气,这是最高的,而后再看字形结构、用笔用墨。好多人看不懂谢无量,就是不从这个角度入手。谢无量的字就是天真儒雅,但当你细看的时候就会发现他的传承。这几点非常重要,可是一般人看不到,因此就不认为他写得好。

关于书写

很多朋友问我说:张老师,我现在准备写字,从哪儿入手?我说,你应该去新华书店,那里有很多的字帖可以选用,你看上哪个就是哪个,要尊重自己的心灵感受。又有人说:我没有基础该怎么办?我就“基础”这个事情专门请教过启功先生,他说:写好字是长期训练的结果,绝对不可以一蹴而就,只有长期练,慢慢积累。如果有人说有“绝招”可以速成,或者某机构说能让你速成,那是胡说八道。

书法的学习就是要持续不断地书写,形成书写习惯。那靠什么支撑书写习惯呢?兴趣。兴趣怎么培养呢?当一个孩子拿着毛笔这个工具,蘸着中国传统的墨汁,在中国传统的宣纸上面画道道,画圈圈,按点点,这个东西可能就是启发兴趣的原点。即便他拿着笔上来就写写怀素,就算认不全字,他也已经在画道道、画圈圈了,等画到一定程度,他会发现此中奥妙之深,反反复复纠结琢磨研究,开始对汉字的结体有了兴趣。研究结体的时候,他会留意基本笔画,会发现有撇、有捺、有转折、有钩、有点、有提按,然后逐步进入唐楷……这是一个反向思维的学习方法。学书法,不是非得像私塾先生,上来就摁着你“描红”,上来就得写柳(公权),甚至不写五年颜柳,绝对不可以碰行书的。如果这样,别说五年,五天就把学生吓跑了,学生们也就没有兴趣了。如果没有基本的兴趣支撑,就没有循序渐进的过程,那还怎么能坚持写下去呢!

一直流行的一种说法是一定从楷书入手,然后行书、草书,这俨然是一种约定俗成的陋习,但这个惯性思维不符合中国书法史的源流逻辑,书法史的演进形成并不是这样的顺序,所以现在教学生这么写字就是误区。我从小写字一路写到现在,都是随我自己的兴趣在写字。每一个阶段,随着我对不同风格的兴趣转移,我就学习不同的书风。为什么一定要像“私塾先生”要求的那样,必须从楷书开始写,不写楷书就不能写行草书呢?事实上,书法史的发端和展开并不是从楷书开始的,当章草已经形成、行草书已经成熟的时候,楷书还没有成熟呢!为什么后人在学习书法时候要选择后成的书体先行介入呢?难道楷法和草法就有必然关联吗?也未必。作为书法老师,要引导学生有独立思考的能力,有些所谓先直线再曲线,先楷隶再行草的“规律”,都是装神弄鬼。

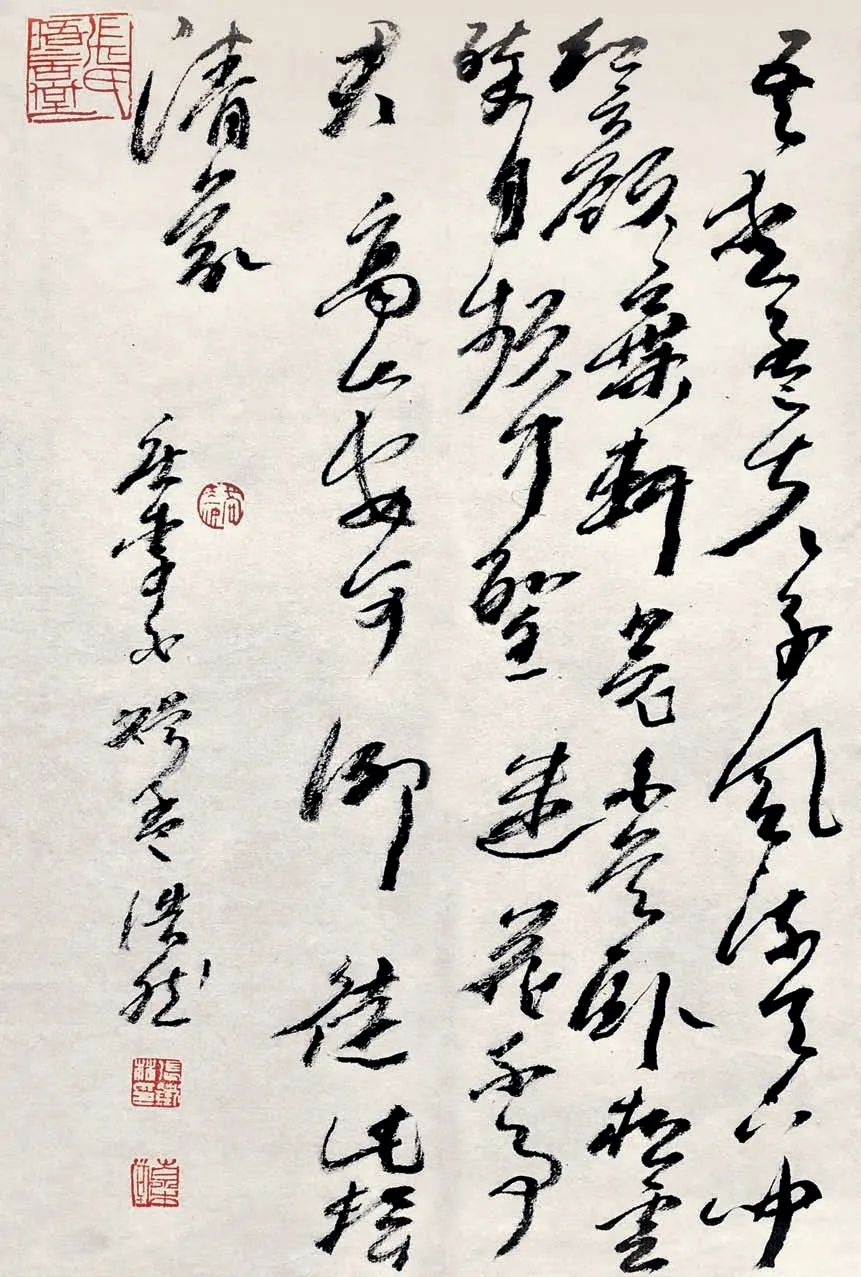

张铁林 草书李白诗 30cm×25cm 纸本

我们学书法,要学一个“正信”,即正确的念头、正确的思维。在古代,书法是士大夫的工具,是文化程度的标签。古代的科举制度要求做官的人必须得写好字,写字的过程就是念书的过程。所以我们收藏的手札大都是学养地位相对高的官员为主。他们字写得好,文化水平高,又有社会身份地位。特别是明清朝中后期这些官员,大都参与了非常多的历史事件,比如李鸿章、曾国藩、左宗棠、林则徐、王文治、翁同龢……所以有人问,怎么清代这些官员的字都写得这么好?答案不言自明,字写得好坏是人文城府、修养高下的一个基本标志,所以,同学们,请好好写字吧,写不好字容易被人当“傻瓜”!

从少年开始写字,回想起来,走了许多年弯路,造成“走弯路”的主要原因,先是看不懂书法美学的高下,直接影响写的方法,就像耳朵不好学音乐,全是跑调。就知道闷头写,喜欢写而已。现在我更多的时间花在读帖上,我读的其实比临摹得要多得多,这是我的学习方法。读帖直接影响我对书法和书学的认知。

近些年,社会上书法机构流行教篆字,这属于偏门左道。他们教篆字的理论基础就是中锋,用中锋竖着笔(垂直于纸面)写篆字,比如铁线篆。我极反对必须由篆入书写的套路。其实,篆字在秦统一六国前,当时也是极少一部分人才能认得的,很难普及,通常用作榜首、镌刻。《吕氏春秋》写在秦简上的也不是小篆,更重要的是,书法自从有了偏侧锋,才真正有了精神,有了风采。如果说篆字对于书法的传承那么重要,那为什么秦以后随着章草、隶书的发展,再到晋朝以后,它被边缘化了千余年呢?以至于到了唐朝李阳冰,才又冒出来。它没有变成主要书体,它就是以美术字形式存在。论源流,它是中国最早的文字形制之一,刻印的人要学习篆字,它和印是一家的。拿篆字作为书法的基础教学,是误人子弟!可能许多人都不认同,爱谁谁,我是不写。

关于收藏

我经常跟学生说,当你学习书法到一定程度的时候,有闲钱了,最好有一点收藏,藏品会使你的书法进步。当你有真迹在手的时候,你写字就不一样了,它会鬼使神差地触动你。我跟学生说:我跟你们有一点不同就是,你们天天看的都是“假的”(印刷品),我看的都是真的。我大部分时间都在临摹真迹。比如我拿着真的何绍基临的《争座位帖》去临,通过它去体会颜真卿。再说我收藏赵之谦,从《论书丛札》再到后来收藏的几批作品,在收藏过程中学习、临写,促进了后来我对赵之谦书风的认知。我的日记书写,慢慢变得像赵之谦手札的样子,这肯定是潜移默化的。

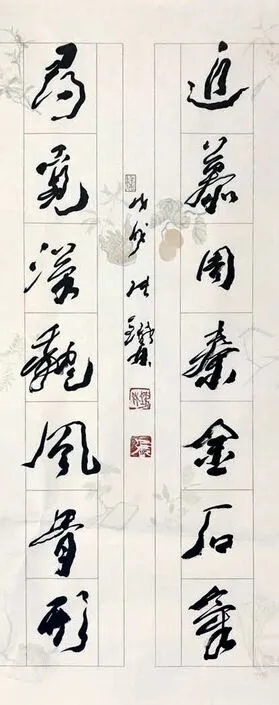

张铁林 行书追慕寻觅七言联 95cm×17cm×2 纸本

张铁林 行书心触目游七言联 95cm×17cm×2 纸本

张铁林 行书痩竹寒梅七言联 95cm×17cm×2 纸本

今天的传世古代信札,大部分都是“名人信札”。这些名人的信札,通常讲的都是互相之间生活琐事,甚至家长里短、鸡毛蒜皮的事,和正史所描述的大人物形态大不相同。它反映了“大人物”的行为、情绪、嬉笑怒骂等。像赵之谦书信里头,有很多通信札很反映他的人格和个性。而忽略了信札,仅仅通过正史来研究赵之谦,就往往看不到这些生动的人文生态。

赵之谦从来都不认为他的小字、他的手札可以拿给人当大东西看,他认为那就是写写信而已,摆不到桌面上。能拿出去看的是他的那种大的榜书,隶书大条幅。赵之谦的手札有一个特点,里面很少有圈点,不像《祭侄文稿》那样,又是圈又是抹。赵之谦绝大多数的信札,不错一字,干干净净。但他晚年时候,颠沛流离、居无定所,仕途各方面很不得志,郁郁寡欢,所以在他的信里,很多时候说着说着学术,忍不住就要来几句“粗口”,鞭笞社会现实。

信札特别有意思。不像应酬的那种大幅字,信札写的东西可以写得很随意,所以非常有性情。我们通常说的“字如其人”,我觉得最准确、最贴切能反映“其人”的就是手札。

我们任何一个书法的实践者在学习书法的过程中,即便大家都认为你写得很好了,也不要自觉占据理论的“制高点”。“一家之言”没问题,但是不要当成理论去说。有些高校“专家”,写不好字,却高谈阔论。我不敢站在小山包上振臂一挥,说我能有什么至理名言解决什么问题,我也只是权当牢骚,三两知己,呵呵而已。这么多年,我的收藏我也从来没卖过。有时候别人得了我的字,人家给我点润笔,我也谢谢人家,但我不觉得这个过程那么有趣。

张铁林 草书王维诗 30cm×80cm 纸本

张铁林 草书韦应物诗 66cm×136cm 纸本

张铁林 草书张庸诗 66cm×136cm 纸本