肺上皮样血管内皮瘤的CT及18F-FDG PET/CT表现

2021-04-17刘君艳潘诗农

刘君艳,潘诗农

中国医科大学附属盛京医院放射科,辽宁沈阳 110000;*通讯作者 潘诗农 cjr.panshinong@vip.163.com

上皮样血管内皮瘤(epithelioid hemangioendothelioma,EHE)是一种非常罕见的血管肿瘤[1-3]。发生于肺组织的上皮样血管内皮瘤称为肺上皮样血管内皮瘤(pulmonary epithelioid hemangioendothelioma,P-EHE),属于间叶性肿瘤[4],各年龄人群均可发病,多发生于中青年女性[5-7],大多数表现为非特异性的呼吸道症状,包括咳嗽、咳痰、呼吸困难等,少数出现咯血[8]。2015年,世界卫生组织肺部肿瘤分类明确将EHE归类为低级别至中等级别恶性血管肿瘤,具有潜在转移能力[4],目前诊断需CT、18F-FDG PET/CT及实验室检查等[9-11],但由于其发病率极低,缺乏特异性的临床症状与影像学表现,诊断十分困难,误诊率较高。本研究拟分析P-EHE的CT及18F-FDG PET/CT特点,以提高对本病的认识和诊断正确率。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2000年1月—2020年1月经手术或病理证实的11例P-EHE 患者,其中男3例,女8例,年龄26~68岁,中位年龄57岁。临床表现:单侧胸痛8例,6例反复咳嗽、咳痰、痰中带血。8例行CT检查,其中5例行增强扫描;6例行18F-FDG PET/CT检查。本研究通过中国医科大学伦理审查委员会审查,所有患者均签署知情同意书。

1.2 扫描方法

1.2.1 CT检查 采用Philips iCT 256层螺旋CT 机,管电压120~140 kV,管电流204 mAs,螺距0.9,层厚3 mm,间隔3 mm,矩阵512×512,视野500 mm×500 mm。CT增强扫描经肘静脉注射对比剂碘海醇,流速3.5 ml/s,总量约80~100 ml,于20~25 s 行动脉期扫描,100~120 s 行静脉期扫描。测量平扫及增强扫描动脉期病灶CT值。

1.2.2 PET/CT检查 采用GE Discovery PET/CT Elite扫描仪,检查前患者空腹4~6 h,空腹血糖<7.0 mmol/L,经肘静脉注射18F-FDG 0.08~0.10 mCi/kg,平卧休息60 min(摄取时间)后采集图像。PET扫描使用3D模式,扫描范围自颅顶至股骨中段,低剂量螺旋CT扫描参数:管电压120~140 kV,管电流80 mA,层厚3.25 mm,图像用于衰减矫正机解剖定位。PET扫描2 min/床位,共5个床位,采用时间飞跃法(time of flight,TOF)和有序子集期望最大化(ordered subsets expectation maximization,OSEM,共24个子集,2次迭代)重建PET图像。

1.3 图像分析 将PET与CT图像传至后处理工作站AW 4.6进行图像融合,由1名具有15年以上工作经验的核医学医师采用盲法进行图像评估及数据测量。利用该软件通过迭代自适应算法测定勾画肿瘤边缘的阈值(0.5),自动勾画感兴趣区,获得各P-EHE病变的标准化摄取值峰值(peak standard uptake value,SUVpeak)、最大标准化摄取值(SUVmax)。注意避开心脏、血管等生理性摄取干扰区。

1.4 病理学检查及免疫组化检查 术中所取肿瘤组织进行石蜡包埋、切片,进行HE 染色及免疫组化染色,检测CD34、CD31(+)、波形蛋白、Ki-67、甲状腺转录因子-1表达情况。

2 结果

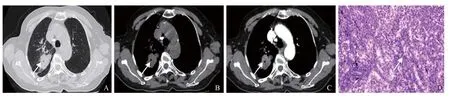

2.1 CT表现 11例患者中,8例CT平扫示结节型4例,肿块型3例,肿块伴结节型3例,病灶均形态欠规整,呈分叶状或不规则状,病灶内部密度不均,其中5例呈磨玻璃密度,7例病灶内部出现坏死,2例呈实性软组织密度影,7例病灶内部可见钙化灶(图1),病灶大小1.2~6.4 cm,平均3.2 cm。5例行CT增强扫描,均表现为不均匀明显强化,动脉期增强CT值49~65 Hu,中位值53 Hu。

2.2 PET/CT表现 6例行PET/CT检查,病灶均呈结节状及团块状,部分病灶内含坏死,密度不均;6例病灶呈18F-FDG 摄取增高(图2),SUVmax为4.04~5.31,中位值4.45。

图1 肺上皮样血管内皮瘤。CT平扫肺窗示右肺上叶见团块状高密度影,边缘毛糙,可见胸膜牵拉,大小约6.4 cm×2.5 cm,表面呈分叶状(箭,A);CT平扫纵隔窗示右肺上叶病变呈软组织密度,密度不均,内见少许钙化灶(箭,B);增强扫描动脉期示明显不均匀强化(箭,C);病理镜下示组织被覆纤毛柱状上皮,无异型,间质见小片状区域血管内皮样细胞增生,小血管丰富,淋巴细胞浸润(箭,HE,×100,D)

2.3 病理表现 11例肿块形态呈不规则团块状、结节状或分叶状,镜下可见肿瘤细胞多呈上皮样,细胞粗或短梭形,排列密集呈片;8例可见血管样腔隙、红细胞、间质纤维化和黏液样改变;6例肺泡腔内见实性细胞团,可呈铸形,部分肺泡腔内见透明变性的粉染淀粉样物,周围肺组织可见出血。

免疫组化结果显示,P-EHE 病灶7例CD34(+),6例CD31(+),9例波形蛋白(+),11例Ki-67 少许(+),为1%~50%不等,其中1例>50%,4例甲状腺转录因子-1(少量肺泡上皮+)。

3 讨论

3.1 P-EHE 的临床特点 P-EHE 呈低度恶性,73.0%的患者为年轻女性,平均发病年龄(40.1±17.3)岁;49.5%的患者无明显症状,临床表现无特异性,主要包括呼吸困难、咳嗽、胸痛、咯血、消瘦[12]。本组11例多表现为胸痛、咳嗽、痰中带血。P-EHE 实验室检查多见上皮成分CK7 及EMA 阳性;间质成分波形蛋白阳性、CD10 不同程度阳性,结蛋白部分局灶阳性[13],本组患者CD34、CD31、波形蛋白及Ki-67 阳性,其中波形蛋白阳性9例,提示波形蛋白阳性是诊断PEHE 的标志性病理学指标。11例Ki-67均呈阳性,其中1例Ki-67>50%+,表明Ki-67 少量阳性也是诊断P-EHE 的重要指标之一。尽管P-EHE 恶性程度低于肺癌,但仍具有潜在的转移能力[4]。影像学检查能够早期提示本病的发生,并可以评价术后疗效和复发,因此准确的影像学诊断具有重要意义。

图2 肺上皮样血管内皮瘤。CT平扫肺窗示双肺可见多发结节样、团块样影,较大者位于双肺下叶胸膜下(箭,A);PET/CT可见胸膜下病灶呈放射性浓聚影,18F-FDG 代谢增高,以左肺下叶病灶明显(箭,B);病理镜下示少量组织,瘤细胞呈上皮样,形态温和,疏密不均,部分呈条索状排列,部分似位于肺泡腔内(箭),间质大部分透明变性(HE,×100,C)

3.2 P-EHE的CT表现 P-EHE的X线胸片或CT表现多为两肺多发结节,结节直径多小于2 cm[14]。本病CT表现较复杂,可大体分为结节型、肿块伴肺内结节型、孤立肿块型[15]。本研究发现,肿块较大长径为3.2 cm,其中结节型4例,肿块型3例,肿块伴结节型3例。既往研究显示,大多数P-EHE胸部CT表现为肺部多发结节灶[16]。本组11例CT诊断均为多发肿块及结节,病灶大小不等,多呈分叶状、团块状或不规则形软组织密度影,可见周围毛刺及胸膜粘连,部分病灶内可见钙化灶,偶见磨玻璃密度改变,结节内钙化并沿血管分布是P-EHE的特征性CT表现;CT增强扫描多见病灶不均匀强化,强化程度不明显,介于肺炎性灶与肺癌之间。

3.3 P-EHE的18F-FDG PET/CT表现18F-FDG PET/CT检查在评估肺结节葡萄糖代谢情况以及寻找原发病灶或其他转移灶方面具有重要价值[17]。Watanabe等[18]报道1例多发性肺结节行18F-FDG PET/CT检查,仅有2个结节摄取增加,其SUVmax分别为4.61和2.10,病灶经病理检查证实为P-EHE;其余未显示18F-FDG摄取增加的结节术后随访发现肿瘤大小及形态保持稳定,提示18F-FDG PET/CT在精确定位病灶的高代谢部位方面具有显著优势,而SUV则可作为制订P-EHE治疗方案的指标。18F-FDG PET/CT作为一种无创成像方法,在评估P-EHE原发病灶或转移灶方面具有重要作用。本研究发现,6例行18F-FDG PET/CT检查的P-EHE患者均可见肺内不规则形结节呈18F-FDG代谢增高,18F-FDG PET/CT检查较常规CT检查诊断P-EHE更为准确。

3.4 鉴别诊断 P-EHE 需与以下疾病鉴别,①炎性结节:肺内炎性结节常散在多发,表面较规整、光滑,结节常无分叶状改变,周边无毛刺及胸膜侵袭,增强扫描强化CT值及18F-FDG 摄取值较P-EHE 低。②肺内转移瘤:结节常较P-EHE 大,表面光滑,定期复查结节变化较大,常可检查原发病灶,增强扫描强化CT值及18F-FDG 摄取值较P-EHE 高。③粟粒性肺结核:双肺弥漫性粟粒样结节影,大小及分布均匀或不等,患者常有低热、盗汗,结合特异性临床表现和结核菌素试验阳性可鉴别。④肺癌:常见于长期吸烟的老年人,肿块CT值较P-EHE 高,肿块内密度坏死灶较P-EHE 常见,且增强扫描强化CT值及18F-FDG摄取值均高于P-EHE[19]。当肿块或结节单发、密度不均、周围多发毛刺时,应与周围型肺癌鉴别,两者影像学特征相似,周围型肺癌一般无钙化,如存在钙化灶,则需考虑P-EHE,钙化的产生主要是肿瘤中心的黏液透明样变间质导致钙盐沉着[20];多发结节需与转移瘤相鉴别,通常PEHE 强化程度低于肺转移瘤,而且转移瘤常可以找到原发病灶,随着病情进展,结节生长速度较P-EHE 更快;而含有钙化灶的结节常需与结核鉴别,P-EHE 病灶形态较结核更欠规整,毛刺更常见,强化程度高于结核灶,肿块或结节周围出现卫星灶更倾向于结核。当P-EHE 侵犯胸膜时,可以出现胸膜增厚、粘连,呈弥漫性或结节状胸膜增厚,并可以出现胸腔积液。肿瘤转移时,可以出现肺门或纵隔淋巴结肿大以及远隔器官转移灶。

3.5 本研究的局限性 由于P-EHE 非常罕见,本研究仅收集11例患者,在后续研究中继续收集病例,进一步总结其影像学表现。

总之,P-EHE 无特异性临床症状与实验室检查指标,CT增强扫描及PET/CT 可以为P-EHE 的术前诊断提供参考,确诊需依靠病理检查。当影像学检查高度怀疑P-EHE 时,应对肿瘤行活组织穿刺活检确诊。充分了解P-EHE 的影像学表现,并联合病理检查能够提高诊断率。