东北黑土区沟道侵蚀现状及其防治对策

2021-04-15张兴义刘晓冰

张兴义,刘晓冰

(中国科学院东北地理与农业生态研究所黑土区农业生态重点实验室,哈尔滨 150081)

0 引 言

黑土以富含有机质潜在肥力高而著称,是地带性土壤,主要发育形成于温带大陆性草原。全球共有集中分布的四大片黑土,总面积916万km2。北半球的三大片黑土,主要位于40°~54°N间,其中,北美290万km2,东欧182万km2,中国东北35万km2;南半球的一大片黑土位于27°~40°S间,主要分布于阿根廷潘帕斯大草原,面积106万km2[1]。黑土分布区气候温暖潮湿,夏季雨热同季,地势起伏较小,适于连片种植。目前四大片黑土地均以粮食生产为主,对世界粮食安全起着重要的保障作用[2]。中国东北黑土主要分布于松嫩平原,开垦前表层0~20 cm土壤有机质含量北部高达80~100 g/kg,南部50~60 g/kg[3],是中国农田土壤有机质含量最高的土壤,开垦历史仅有百余年,垦殖率高达70%以上[4]。东北耕地面积和粮食产量各占全国总量的1/4,由于地广人稀,商品粮占全国总量的1/3,是中国最大的商品粮基地,被誉为“耕地中的大熊猫”,承担着国家粮食安全“压舱石”的重任[5]。

东北黑土区典型的地形地貌为漫川漫岗,坡缓坡长,汇水区面积大[2],农耕的区域特点是采用垄作,且多为顺坡/斜坡垄作,夏季集中降雨,降雨汇集到垄沟后,径流沿垄向冲刷表土,易发生水土流失[6],具体表现为坡面侵蚀和沟道侵蚀,严重损伤黑土坡耕地粮食生产能力,已成为当前区域粮食生产的最主要危害[7]。

Zhang等[8]遥感解译得出,东北黑土区旱作耕地占总耕地面积的80%,其中86%的坡度>0.5°,存在不同程度的水土流失。通过对坡耕地长期监测结果显示,黑土层因水力侵蚀年变薄速率为2~3 mm,黑土层厚度已由垦前的50~60 cm变薄为30 cm,已有10%的耕地黑土层侵蚀殆尽[2,9]。且漫川漫岗黑土区侵蚀严重的坡耕地耕层土壤有机质含量下降速率高达13.5‰,远高于区域平均5‰的下降速率[7],因此,坡耕地水土流失已成为黑土退化的最主要驱动因素。黑土质量的快速下降,加之坡耕地平均10%的地表径流损失所导致的水分胁迫作用,导致粮食产能丧失10%以上[2]。

作为水土流失的另一表现形式的沟道侵蚀在东北黑土区同样严重,据2013年水利部利用全国第一次水利普查的蚀沟专项调查结果,东北黑土区是中国除黄土高原外沟道侵蚀最为严重的区域[10],主要发生于已垦坡耕地中,除损毁耕地减少耕地面积外,其最主要的危害是造成耕地支离破碎,阻碍机耕作业,不利于机械化集约化农业生产程度相对较高的黑土农业生产,严重阻碍了区域农业现代化发展[11-12]。

东北黑土区无论是研究还是治理起步均较晚,但明显有别与其他区域的侵蚀沟,受水力、冻融、融雪、重力等多外引力耦合叠加驱动[6],88.7%的侵蚀沟为发展沟,呈发展危害加剧的态势[10],关注黑土区沟道侵蚀过程及机理较多,防治措施与效果评价少[13]。东北黑土区严重的水土流失尤其是沟道侵蚀得到了国家充分重视,“十三五”同步启动国家重点研发计划“东北黑土区侵蚀沟生态修复关键技术研发与集成示范”科技项目和“东北黑土区侵蚀沟治理专项”重大工程[12]。本文对东北黑土区侵蚀沟现状、特征、发展趋势、危害,以及侵蚀沟治理进行了系统总结,在分析已有的研究进展基础上,归纳总结了已有侵蚀沟治理成功经验和存在的问题,凝练了区域侵蚀沟防治目标及主要侵蚀沟治理模式,并提出了侵蚀沟治理的对策建议,旨在为黑土地保护、黑土区粮食可持续生产和生态安全提供科技支撑。

1 沟道侵蚀现状及其危害

1.1 沟道侵蚀现状

1)侵蚀沟数量

目前东北黑土区沟道侵蚀唯一权威数据为2013年水利部利用全国第一次水利普查的侵蚀沟专项调查公告,共有侵蚀沟29.566 3万条,采用的是2.5 m分辨率遥感影像,对长度大于100 m小于5 000 m的侵蚀沟进行矢量化提取,并通过野外核查验证获得[10]。由于所采用的调查方法及设定的条件,公告的侵蚀沟数量要较实际数量偏低,主要表现在:其一是采用遥感解译的方法,由于植被覆盖,难以将林下或林边侵蚀沟提取出来;其二是2.5 m分辨率遥感影像,难以将伴随道路的侵蚀沟全部解译出来[14];其三,也是最主要的,东北黑土区地形地貌变化较缓,开垦历史较短,侵蚀沟为近几十年的新成沟,长度<100 m的侵蚀沟较多,是造成侵蚀沟数量偏低的主要原因[13]。

为了明确侵蚀沟贴近实际的数量,依照侵蚀沟的定义[15],我们对三个实测结果进行了详细分析对比,发现公告的侵蚀沟数量明显少于实际数量。

2012年在东北黑土区内蒙古自治区、辽宁、吉林和黑龙江省选取10个典型县,面积1%取样调查[8],对272小流域为单元开展了野外侵蚀沟实测,共获取1 141条侵蚀沟信息,为了与第一次全国水利普查东北黑土区侵蚀沟普查数据对应,剔除长度小于100 m的侵蚀沟,符合条件侵蚀沟509条。该数据说明在东北小型切沟所占比例高,约有55.4%的侵蚀沟未能列入第一次全国水利普查东北黑土区侵蚀沟普查数量之中。

2013年对黑龙江省农垦系统的引龙河、共青和八五五3个农场的侵蚀沟进行了实测。引龙河农场坐落于典型漫川漫岗黑土区北部,共有侵蚀沟447条;共青农场地处小兴安岭山前台地向平原过渡区,共有侵蚀沟105条;八五五农场地处完达山脉低山丘陵区,共有侵蚀沟368条。3个农场侵蚀沟合计920条,其中长度<100 m的侵蚀沟占48%,这些侵蚀沟同样未能纳入列入第一次全国水利普查东北黑土区侵蚀沟普查数量之中[16]。

2018年对坐落于漫川漫岗核心区黑龙江省海伦市3个乡镇450 km2的区域侵蚀沟进行了现场人工测量,实测获得的侵蚀沟1 049条,普查公布的该区域的侵蚀沟574条,普查结果较实测低估了45.3%。普查与实测结果比较,路边沟少了233条,林地少了68条。不计类型,长度<100 m的侵蚀沟233条,未纳入普查数量之中[14]。

上述3个区域的普查结果较实测分别低估了55.4%、48%和45.3%,即实际侵蚀沟数量应是普查结果的2倍,以此推断东北黑土区侵蚀沟数量应为60万条左右,即长度<100 m的侵蚀沟较为普遍,数量不应忽视[14]。

2)侵蚀沟特征

东北黑土区垦殖历史仅有百余年,垦前以草地为主,草地转变为耕地,是加剧水土流失的根本原因,也是侵蚀沟发育的诱因[17]。由于其独特的气候、地形地貌、土壤乃至耕作,黑土区侵蚀沟明显有别于中国其他区域,具有独特的区域特征[18]。具体特征为:①为近代新成沟,当前侵蚀沟绝大多数发育形成于20世纪50~60年代,侵蚀沟道和坡面界面清晰;②多发育形成于已垦坡耕地上,全区域有60.2%的侵蚀沟发育形成于耕地中,其中黑龙江省有95%;③多为活跃发展沟,有88.7%的侵蚀沟仍处于活跃发展阶段,沟头溯源挺近,沟岸扩张,沟底下切;④以中小型侵蚀沟为主,平均长度为661.3 m,平均面积1.23 hm2,易于治理。其中,10%的侵蚀沟长小于153.3 m,面积小于0.12 hm2;50%的侵蚀沟长小于329.1 m,面积小于0.42 hm2;80%的侵蚀沟长小于685.3 m,面积小于1.15 hm2[10,19];⑤受多种外引力驱动,除受水力侵蚀驱动外,还受融雪、冻融、重力、风力和耕作等多种外引力耦合、互作、叠加共同驱动,具有融雪和冻融外引力驱动的显著区域特征[6]。

1.2 沟道侵蚀演变发展趋势

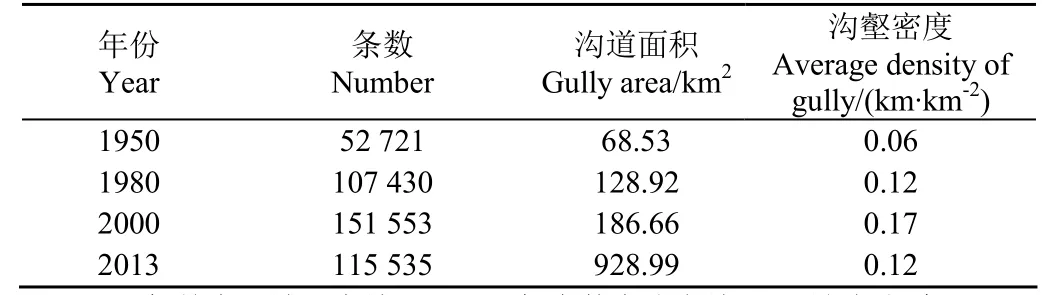

东北黑土区侵蚀沟总体发育形成近几十年,约90%仍处于发展阶段[10]。目前尚无全东北黑土区侵蚀沟演变的研究结果,但省级尺度47.3万km2的黑龙江省,60年的侵蚀沟变化动态结果显示,无论是侵蚀沟条数,还是沟道面积和沟壑密度都在显著增加(表1)[17]。

表1 黑龙江省侵蚀沟发展动态Table 1 Gully evolvement in Heilognjiang province

在流域尺度,王文娟等[20]研究了1.45万km2乌裕尔河流域1965-2005年40年侵蚀沟动态,侵蚀沟密度显著增加,各等级侵蚀沟密度都向更高等级演变。在中等流域尺度,闫业超等[21]利用1965年美国高分辨率侦查卫星Corona和2005年的Spot-5卫星影像,研究了克拜黑土区1 843 km2侵蚀沟的演变,得出40年侵蚀沟数量由1682条增加到2561条,密度高值区不断扩大,且呈集中连片分布趋势。在小流域尺度,Li等[22]利用历史航片(1968年)和2009年遥感影像对黑龙江省海伦市光荣村24.2 km2的69条侵蚀沟演变开展了研究,41年间,沟壑密度由3.33 km/km2发展到4.96 km/km2,侵蚀沟道面积由0.86 km2增加到2.22 km2,沟毁地面积由3.5%增加到9.1%。从24.2 km2到47.3万km2不同尺度黑土区40~60年侵蚀沟演变结果均显示侵蚀沟的数量和密度等均在增加,同时验证了2013年普查结果约90%的侵蚀沟为发展沟,表明东北黑土区不但沟道侵蚀严重,仍处于活跃发展阶段,呈危害加剧的发展态势。

1.3 沟道侵蚀危害

沟道侵蚀是土地退化最为严重的表现形式[23],发生严重沟道侵蚀的区域,土地被侵蚀沟切割破碎,生态系统遭到严重破坏。东北黑土区沟道侵蚀对区域粮食生产和生态环境造成了严重的损伤,主要危害表现在以下三个方面。

1)损毁土地。东北黑土区侵蚀沟由于多为发展沟,沟头、沟岸、沟底活跃,表土裸露,林木由于沟岸坍塌跌落沟底,冲毁道路,危害村屯时有发生,生态极其脆弱,被列为“四荒”土地。2013年东北黑土区侵蚀沟专项普查结果,侵蚀沟总长度19.55万km,沟道面积3 648.4 km2,占普查区面积的0.4%,沟道侵蚀损毁耕地已达22万 hm2以上,相当于中等面积县耕地面积[10]。在450 km2典型实测区,侵蚀沟面积为7.10 km2,损毁土地面积占比为1.6%,沟毁耕地面积占比高达2.8%。坐落于漫川漫岗黑土区的核心地带的黑龙江省海伦市光荣村,是沟道侵蚀极端严重区,侵蚀沟主要发育形成于20世纪50年代,1968年后的41年间,沟道面积增加了2.6倍,损毁土地高达9%[22]。因此,沟道侵蚀对黑土地的严重毁损不容忽视。

2)耕地支离破碎。黑土坡耕地虽88%坡度小于5°,但地势不规整,微起伏较大,地表径流沿垄向遇凹陷处易形成汇流,冲刷发育成沟,沟道不断溯源延伸并下切,由浅沟发育演变成切沟。沟道两侧汇流再形成支沟,发育成“鸡爪形”沟系,造成耕地支离破碎,将耕地切分为小的地块,只能在沟道两侧重新形成农田道路,留出机耕抹牛地,不但损毁耕地,而且阻碍农机行走,极不利于现代农业的发展[11]。以上述黑龙江省海伦市光荣村41 a侵蚀沟演变为例,沟道侵蚀面积已增加了1倍,同时平均地块面积缩小了50%[22]。

3)加剧坡面侵蚀。东北黑土区坡面侵蚀的显著特征是坡中、坡上表土被剥离,绝大多数被剥离的土壤迁移到坡脚沉积,有侵蚀沟道发育的坡耕地,首先坡面汇流增加土壤流失量,其次剥离土壤部分进入沟道,并随沟道侵蚀迁移出流域,沟道侵蚀有加剧坡面侵蚀的作用。王文娟等[24]研究发现,黑土区坡沟侵蚀具有耦合关系,沟蚀主要发生在坡面侵蚀强烈以上的区域。坡面存在浅沟或切沟侵蚀均增加土壤流失量,唐克丽等[25]在黄土高原研究发现浅沟侵蚀量为总侵蚀量的86.7%。美国黑土区切沟侵蚀量占侵蚀产沙量的10%~30%,而东北黑土区切沟侵蚀占流域产沙量的50%以上[26]。

2 侵蚀沟治理

2.1 侵蚀沟治理目标

黑土区承担着保障国家粮食安全的重任,今后一段时间内仍面临着农业生产高压的态势,沟道治理不能走黄土高原退耕还林还草以恢复生态为主的道路,应探索出利用与保护协调可持续发展的道路。基于国家粮食需求以及东北黑土区短期内难以显著改变的土地利用方式,导致位于汇水线的侵蚀沟道来水量较难减少等问题,近期沟道侵蚀防治的目标,只能采取先遏止侵蚀沟发展,再逐渐恢复侵蚀沟生态的途径,达到治理后的侵蚀沟稳定,全部被植被所覆盖,但仍承担着水系通道的作用,生态系统逐渐趋于稳定,满足国家生态文明建设要求。

2.2 侵蚀沟治理模式

2017年水利部编制了《东北黑土区侵蚀沟治理专项规划(2016-2030年)》(以下简称《规划》)[27],同年国家启动了东北黑土区侵蚀沟综合治理专项工程[12],区域侵蚀沟治理步入国家层面规模化新时代。《规划》根据侵蚀沟类型、分布与特点,立足于保护黑土地、保持东北粮食、生态安全的主旨,从控制沟蚀发展,构建水土流失综合防治体系的出发,以坡耕地、影响群众生产和生活的发展型侵蚀沟为治理重点,将东北黑土区侵蚀沟防治理划分为两种类型区,即以保护黑土资源、保障国家粮食安全为目标,兼顾脱贫攻坚,重点对低山丘陵和漫川漫岗区粮食主产区耕地发展型中、小侵蚀沟进行综合治理的重点治理区;以保护水源地、维护生态屏障为目的,重点对山地丘陵区、山前台地耕地侵蚀沟以预防与治理相结合方式的综合防治区。总体原则为坚持因地制宜,突出重点,“绿色”治沟优先;坚持径流调控与防蚀系统并重,坡面与沟道协同防治;坚持侵蚀沟“治小、治早”;坚持防治与开发利用相协调。侵蚀沟治理包括模式的选取和措施的布设,取决于侵蚀沟所在地的生态环境和沟道自身特征。

通过对东北黑土区全区域以往侵蚀沟治理现场的调查和近年来创新技术研发成果的梳理,总结归纳出区域侵蚀沟治理主要有4类治理模式。

1)填埋复垦模式

基于导排水体系构建和填埋消除侵蚀沟恢复垦殖的模式。对于耕地中的侵蚀沟,最佳的治理方式是通过填埋让其消失并不再重新发育成沟,通过秸秆、煤矸石、风化石等物料填埋和上层覆土方式,消除沟道低凹地形,恢复坡耕地所在坡面完整性的侵蚀沟复垦技术体系。原理是通过填埋材料本身的透水空隙和间隔布设的渗井及沟底布设的暗管导流措施,变地表汇流为地下暗流,减小冲刷,填埋后不再重新成沟,恢复坡面的完整性。布设渗井和暗管变地表汇流为地下导排水是侵蚀沟复垦成功与否的关键技术,该模式适用于东北黑土区耕地中沟道来水较小的中小型侵蚀沟(图1)。

模式主要由沟道修整、渗井暗管布设、物料填沟、上层覆土等措施组成。秸秆需打捆压实,密度应不小于250 kg/m3,煤矸石或风化石填埋时,下层铺设直径较大的填筑材料,上层铺设直径较小的填筑材料;表层覆土厚度50 cm;渗井布设的位置和数量需上游来水量及时入渗到暗管;暗管带孔,外覆透水性好的土工布,阻挡泥沙进入;暗管直径依据排水量而定,铺设于整形后的侵蚀沟道底部中央,比降不少于2%。此模式的详细描述参见张兴义等[28]和祁志等研究[29]。复垦治理成本为45万元/hm2,低于原国土部颁布的耕地复垦150万元/hm2的标准[30]。

2)植物治沟模式

植物治沟模式是依照因地制宜,突出重点,“绿色”治沟优先的原则,全部采用植物措施的侵蚀沟柔性治理技术体系[21]。原理为利用植物自身的固土功能稳定沟道,利用植物谷坊对上游来水消能拦沙,栽植植被生态修复。削坡整形和确保植物成活是植物治沟的关键环节,适用于东北黑土区土层较深土壤水分较好,上方来水量较小,沟体相对稳定,危害相对较小的发展性或趋于稳定的中小型侵蚀沟,这类侵蚀沟多为地表径流的过水道路。模式由侵蚀沟整形措施、环沟埂、沟头(沟道)多级植物跌水、柳谷坊、沟坡(沟道、沟岸)植被措施等组成。沟道整形是为植物措施布设建立前提条件,环沟埂是将汇水区来水引导到沟头或支沟头处,沟头跌水和柳谷坊是稳固沟头和沟底措施,沟坡植被是增加沟岸防护及恢复生态措施[29]。

沟道整形后沟坡坡度需控制在30°以内;落差越大,柳跌水级数越多;沟底布设柳编或土柳谷坊;沟坡沟岸种植水保防护林,宜采用乔灌立体栽植(图2)。该模式主要应用于水土条件较好的中小型,以植被措施为主,单条沟治理成本为7~15万元。

3)植物为主工程为辅治沟模式

植物为主工程为辅治沟模式是以植物措施为主体,对局部单纯植物措施难以有效防治的必要补充工程措施的侵蚀沟治理措施体系[31]。原理为多处于发展的侵蚀沟,立地条件较好,遵照“植物措施优先”的原则,以最少的工程措施锁住侵蚀沟发展的关键部位,再在沟体其他部位布置植物措施,达到完全控制、淤平侵蚀沟的目的。辅助的沟头跌水和沟底谷坊工程措施布设位置和建设标准是治理成功与否的关键环节,该模式适用于漫川漫岗和低山丘陵等地区植被立地条件较好,上方来水量较小,沟体相对稳定,危害相对较小的发展型中小型侵蚀沟。模式由沟头跌水、沟底稳固、沟坡植被固土措施组成(图3)。由于沟头溯源侵蚀相对较快,宜采取导排水型跌水式沟头防护措施,一般采取石笼或柳跌水排水型跌水;沟底比降>10%须采取抗冲性较强的石笼谷坊;沟底宜采取灌木柳为主的植物水道。该模式主要应用于水土条件相对较好的中小型,植被措施为主,工程措施为辅,单条沟治理成本为10~20万元。

4)工程为主植物为辅模式

工程为主植物为辅模式是对于水土资源较差,且上游来水量大的大中型侵蚀沟,需先行用工程措施稳固侵蚀沟,再行逐步恢复植被的侵蚀沟治理措施体系[32]。原理为以石头、混凝土、铅丝笼等抗冲性较强的建筑材料为主,强行锁住沟头、稳住沟岸、抬高沟道侵蚀基准面,并在立地条件较好的部位辅助性布置植物措施,澄泥过水,为沟道自我修复及后期绿化创造环境,最终达到全面治沟的目的。工程稳固措施防冻胀至关重要,一旦冻裂,极易损毁,该模式适用于低山丘陵区植被立地条件较差,或植被措施难以短期有效控制其快速发展的上方来水量较大,沟道比降较大,发展快,危害性较大大中发展型侵蚀沟。模式主要由沟头、沟底、沟坡稳固工程+植物措施组成。由于沟头溯源侵蚀强烈,宜采取排水型跌水式沟头防护措施或阶梯式石笼和钢筋混凝土排水型跌水;依据沟底淤平后比降不大于5%的原则,从上到下布设谷坊,沟道中上游,应以抗冲性强的浆砌石和石笼谷坊为主,沟道下游布置干砌石谷坊、土谷坊、土柳谷坊;谷坊布设应遵循浆砌石和石笼谷坊坝高≤5 m,干砌石谷坊坝高≤2.5 m,土石谷坊坝高≤3 m,土柳谷坊坝高≤1.5 m;还应遵循谷坊高度为沟深1/2~2/3;对村镇、交通及其他重要设施构成威协的沟坡采取石笼(坡降较小)或浆砌石护岸墙(坡降较大),提高坡面抗冲能力(图4)。该模式主要应用于水土条件较差的中型沟,工程措施稳固沟道是治理的重要前提,单条沟治理成本为25万元以上。

3 侵蚀沟治理存在问题及建议

3.1 存在问题

东北黑土区侵蚀沟治理起始于20世纪“农业学大寨”时期,已有50年的历程,从当初的零散单条沟治理已走向小流域为单元的系统治理,逐渐探索出具有区域特色侵蚀沟治理技术体系。当前国家赋予东北黑土区保障国家粮食安全的重任,启动了系列黑土地保护工程,侵蚀沟治理得以稳步推进,但仍存在一些需要解决的问题。

第一,投资标准较低,治理成效差。在2017年启动东北黑土区侵蚀沟治理专项工程前,侵蚀沟治理只裹在水土保持中,份额小,单个沟道治理投资标准低,致使治理不系统,加之东北严寒冻胀,损毁严重。调查统计结果表明,治理成功的侵蚀沟不足30%。

第二,措施配置不当,未能起到防护作用。东北黑土区侵蚀沟治理提倡植物措施优先,对治理后损毁的沟底以柳构筑的过水通道测量发现,均出现在比降大于10%沟底段,表明植物稳固沟底存在一定的阈值,需补充修筑石谷坊,实现一劳永逸。此外,修筑的浆砌石谷坊,由于嵌入沟岸两侧过少,多冲毁。

第三,沟道削坡和治理后保护成为难点。当前国家颁布的侵蚀沟治理行业和地方标准,或侵蚀沟治理规划,均要求在侵蚀沟治理中将陡立的沟壁削减为25°以下的斜坡,一是避免冻胀坍塌,二是有利于栽植林木。东北黑土区侵蚀沟大部分发育于坡耕地上,调查时发现,无论是削坡还是植树,在大部分区域均难以实施。与坡耕地水土保持生态治理面临的同样问题,削坡就要占用耕地,栽植林木就会挟地,都会影响农民的经济收益。中国现行的家庭联产承包责任制,加之近两年土地确权,沟道两侧的耕地归农民承包使用,宪法保护,不得侵占。农民不同意,地方不配合,水保工程组织者水务局水保站难以实施。栽植树木挟地,农民索要补偿,无专项补偿金,也难以兑现,即使栽植了树木,也被牲畜啃死或放火及喷施农药致死,削坡和栽植林木成为讨论最多的话题。

3.2 对策建议

首先,从法律政策层面,完善法律法规,颁布黑土耕地保护刚性条款,对于侵蚀强度达到某种程度的坡耕地必须采取水土保持措施,为黑土区侵蚀沟治理扫清障碍。主要是由于侵蚀沟治理首先要对沟道进行整形,削坡是侵蚀沟治理必不可少的措施,东北黑土区侵蚀沟多发育形成于耕地中,削坡必然要占用耕地,是当前黑土区侵蚀沟治理工程实施的难点。

其次,从国家粮食安全黑土地系统保护规划层面,整合现有黑土地保护工程,将主要发育形成耕地中的黑土区侵蚀沟,纳入农田水系建设体系,发挥其导排水功能,沟坡协同防治,黑土地力提升协同发展。侵蚀沟发育形成于汇水线,在小流域中侵蚀沟是生态系统水系通道,封堵是不现实的,治理后的侵蚀沟包括填埋后的侵蚀沟仍然会承担着导排水功能,因此侵蚀沟治理应纳入以耕地为主的小流域农田水系建设体系。

第三,要进一步梳理东北黑土区侵蚀沟治理成功经验,加强技术创新研发,构建成熟适用侵蚀沟防治技术体系,颁布技术标准,从技术层面确保侵蚀沟科学高效治理。东北黑土区侵蚀沟无论科学研究还是治理起步晚,规模化治理起始于2017年国家启动的东北黑土区侵蚀沟治理专项工程,可借鉴的经验少,关键技术创新不足,尚未颁布区域侵蚀沟治理技术标准,其他区域技术不能简单照搬。

第四,要以服务国家粮食安全需求为核心,以坡耕地中侵蚀沟治理为重点,优先实施填埋复垦技术,修复沟毁耕地,是保护农田黑土的重要措施之一,是保护“耕地中大熊猫”的重要体现,可为现代农业发展提供保障。东北黑土区侵蚀沟数量多,对农田危害大,尤其还呈发展加剧的态势。然而主要发育形成于耕地的侵蚀沟,形成的时间短,多以中小型为主,相对易于治理。因此利用国家重视黑土地保护之契机,加强侵蚀沟治理,着实新时代水土保持和生态文明建设。

东北黑土区沟道侵蚀严重,但发育形成历史短,侵蚀沟以中小型为主,易于治理,现已形成了有效的侵蚀沟治理与生态修复模式。建议侵蚀沟治理应作为黑土地保护的重要内容,以耕地中的沟毁耕地修复和侵蚀沟生态恢复为主。

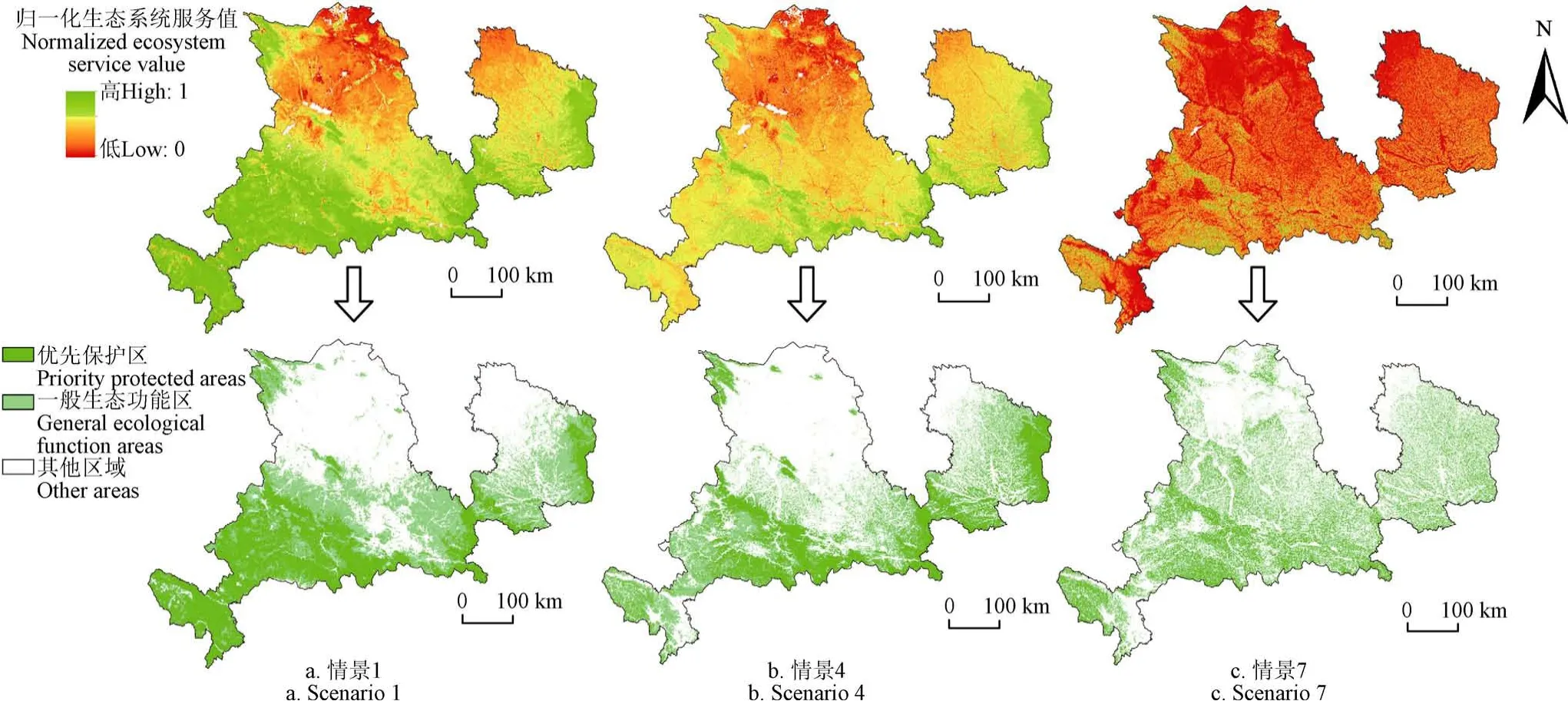

图4 不同情景下优先保护区的空间分布

Fig.4 Spatial distribution of priority protected areas under different scenarios

图5 黄河流域甘肃段生态安全格局构建与优化

Fig.5 Construction and optimization of ecological security pattern in Gansu section of Yellow River Basin

注:图.5d中①~⑥分别表示陇中北部生态治理区、陇中生态过渡带、祁连山-海东-甘南-秦岭森林生态带、甘南草原生态区、陇东水土保持生态区和陇东黄土塬生态防护带。

Note: In Fig.5d, ①-⑥ represent the ecological control zone in northern part of Longzhong, ecological transition zone in Longzhong, forest ecological zone in Qilian Mountain-Haidong-Gannan-Qinling Mountains, grassland ecological zone in Gannan, soil and water conservation ecological zone in Longdong and Longdong loess tableland ecological protection zone.