“亲亲相隐”的时代价值及其刑事法适用重构

2021-04-14张蓓洁

张蓓洁

(上海外国语大学 法学院,上海 200083)

一、问题引出:伦理价值需求提升的一个时代命题

当前,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。[1]新的历史方位既是对发展提出的更高要求,同时也是人民需求层次提升的侧面映射。根据马斯洛需求层次理论,人之需求呈现从生理需求到精神需求的层次递进。法治作为一种规则之治,自始需要人参与其中,当更是不能不考虑人之理性与认知情感。回归法学视角,此是伦理与法理的张力扩展,也是对法理与伦理再平衡提出的时代需求。新时代,法律究竟该如何回应伦理需求的增长,两者又该如何相容发展也理应成为一道理论命题。也正是基于此,笔者意欲“旧事重提”,借助于对“亲亲相隐”这一具有普适性、可归属人类社会文明精神共振产物的伦理原则进行研究,希冀在为其精神的法治化融入与适用提供路径的同时,也可以为法理与伦理的再平衡提供前见性思考。

容隐制度,即我国古代的“亲亲相隐”规则,其基本精神是法律对于亲属之间存在的相互包庇行为给予减免处罚。该制度源于我国西周时期“亲亲”“尊尊”的社会伦理,后为历代王朝所沿承发展,入律成型,至中华法系解体而在中国大陆暂时性退出。近年,“亲亲相隐”规则理念在我国刑事法适用中已有回归,某种程度上也可以说是我国法学理论理性化发展的结果。因为良法是不排斥人之伦理常情的,是法的价值的回归,也是弥合法之发展伦理需求提升的“精神良药”。但从比较视角而言,作为一个“家庭”与“亲情”浓厚的礼仪之邦,我国的容隐规则无论是在保护范围、容隐程度以及法律明确性等方面与世界主要法治国家相比都存在一定差距。而究其精神实质,该种制度性设置必然体现一定的民族性与历史性。故而本文从域外比较与历史溯源两个视角进行分析,并进而提出我国容隐制度重构的思考。

二、“亲亲相隐”精神的法文化传统及其社会治理建构功能

“亲亲相隐”在我国最早应该出现于《尚书·康浩》,[2]至西周时期发展为“亲亲”“尊尊”的社会伦理,至孔子“父为子隐,子为父隐,直在其中矣”而成为儒家理论一部分并为历代封建统治者所推崇,至北魏时正式入律成为封建法律体系一部分。唐代《唐律》首先于“名例律”(即总则)中确定了“亲属相为隐”的总原则:在亲属间犯罪减免处罚,此后元明清至民国该制度依旧为历代所沿袭,是中华法系中的一项重要原则。

“亲亲相隐”原则历久不衰,为历代各朝统治者所推崇,乃源于其与我国民族文化与价值之契合性。首先,中华民族讲求“德”,一个“德”字衍生出了“孝”“忠”“信”“礼”“义”等业已成为民族符号的文化认知,而其中对尊辈的“孝”又处于“德”字的核心部位。试想一个人若连父母都不孝,何以取“信”他人,所以法律必须对“尊辈”予以特殊要求,这也是为什么我国古代法律中对该制度更强调单向性(即晚辈对长辈的“隐”)的原因,这也确是我国“亲亲相隐”的基础。其次,家构成了封建社会结构的根基,我国古代社会的治理结构呈现的是一种二元体系,即严重的刑事领域才上升到国家制定法层面予以调整,其他都是属于社会自治的范畴。而社会的基本单元就是“家”以及基于“亲”的关系构成的家族治理,而家族间成员的利益在古代“连坐”的规则下基本是绑定的,所以“亲亲”应是社会生产、交换、生活的必需伦理,这样“隐”的内涵也从直系亲属间扩大至旁系血亲之间。

至近现代,“亲亲相隐”之所以又从伦理关系到建制化发展,与其和当代法的核心价值相适应相关,主要表现在以下层面:其一,充实法律的道德基础。法律并不是一个自我陶醉的封闭系统,它需要公众道德生活的滋养。[3]法律的遵从度虽离不开外在的强制,但其根本还是与法本身所具有的合理性相关,而其合理性的本质即是与公众道德与伦理的契合,这也是良法善治的根本。易言之,缺少道德基础支撑的法律使人虽不能免于被外力强制,但其也被标注“恶法”之名,此无论是中国“天理人情”的法制思想,或是西方法律推崇的公众参与制度,概莫如是。其二,填补法律不能之空间。法律并非万能,无论是在执法、司法或是守法环节,法律拘束力均存在失效现象。而伦理领域,尤其是事关亲属伦理也一直是法律规范的薄弱区域。例如,2012年河南“周口平坟事件”,当地政府虽雷厉风行,用九个月时间依法平掉坟墓200多万座,但转瞬间在几个月内,至少半数被平掉的坟墓一夜间被圆起,最终在遭遇到强大的民意反弹和猛烈的媒体质疑之后回归了平静。[4]在伦理存在更强的场域推动法律规范“因地制宜”时,既是对法律失效的填补,更是在最大程度增加法律适用的弹性,保障法的实施。其三,兼容法治,有利于维护社会秩序,推进法治实践。法律是最低的道德,道德是最高的法律,而伦理则是最底线。“伦理”“法律”与“道德”三者将社会人际关系纵向排列,关注伦理维护社会最小组织亲属家庭秩序,不仅可“调适法律价值冲突,保障人权,同时更有利于构建和谐法治”。[5]

三、我国刑事法“亲属容隐”制度适用之不足:一个比较法的视角

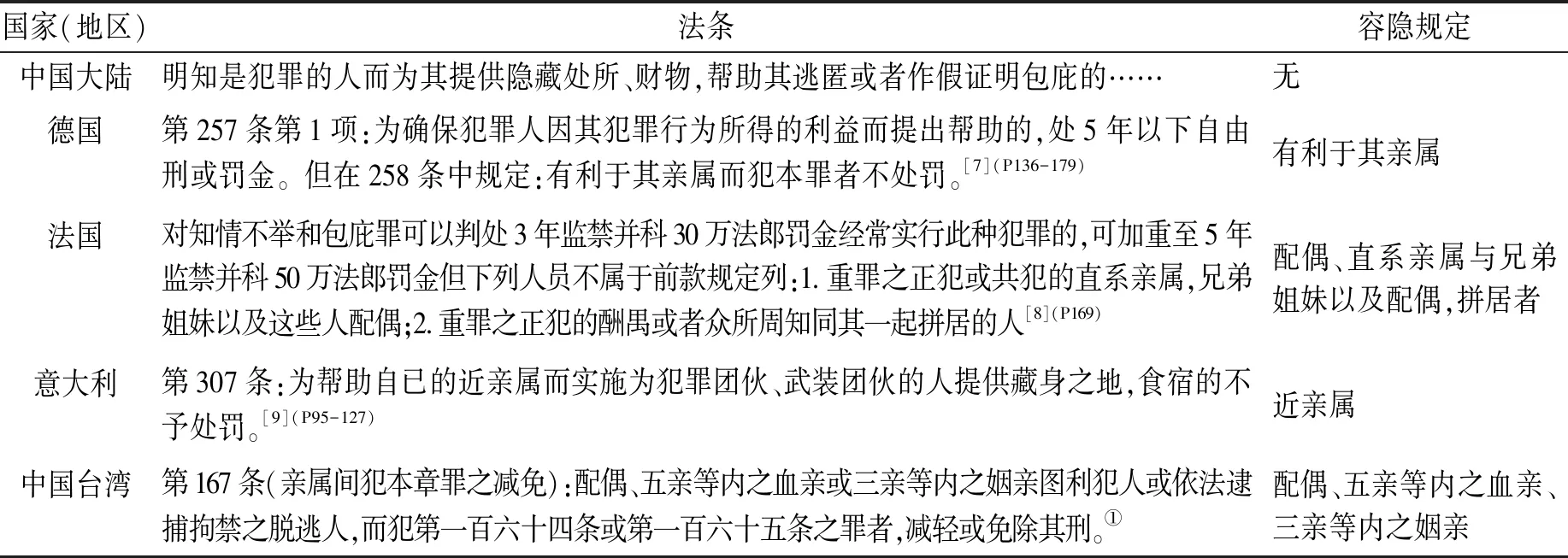

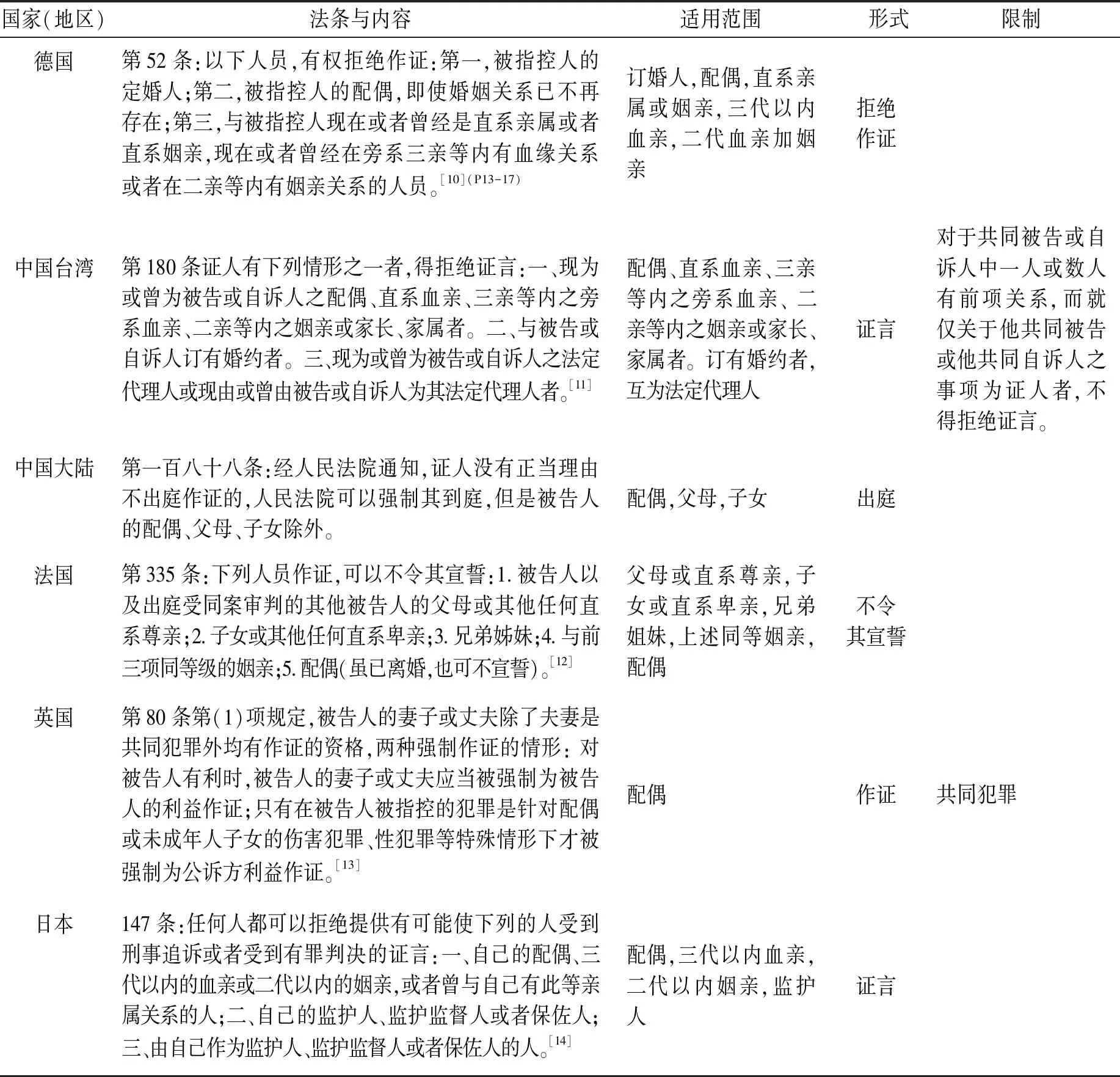

中国与西欧两个文明体在历史、文化、法制、思维逻辑以及价值观等方面存在巨大差异,但却在各自演进的法律传统中有着一个天然的结合点,即“亲亲相隐”规则。早在古罗马时期便有了类似的法律规定,如《民法大全》中曾有“父亲不能做其子女的证人,子女也不可为其父亲的证人”的规定。[6](P61)后以此为基本原型的“容隐”制度逐渐确立,并为历代各国所沿用至今。需要说明的是,虽然该制度最早见之于《民法大全》,但更多的是在刑事领域尤其是程序法领域适用,这也正反映出作为伦理价值体现的“亲亲相隐”规则在维持其存现性同时又需一定的谦抑性。表1和表2列出了主要国家和地区容隐规则的适用情况。

综合以上表1与表2可知,与国外相比较,尤其是相对于大陆法系的法治国家而言,我国关于容隐规则的法律规定无论是在“容隐”的程度上还是“容隐”的范围上都存在较大差距,甚至在具有重要指引作用的刑事基本法律制度中,关于窝藏包庇罪中却没有亲属间“容隐”的规定。而在诉讼制度中的拒证权方面,也仅是规定了出庭时配偶、父母、子女等主要近亲属的举证权利,与德国等“拒绝作证”的范畴包括旁系血亲与姻亲甚至“曾经的”亲属关系也存在很大的不同。

表1 各国(地区)刑法中窝赃包庇罪适用容隐规则之比较

表2 各国(地区)诉讼法中容隐规则之比较

正如前文所提及,亲属伦理本反映的是人之为人之根本,“亲亲相隐”正是维系社会基本伦理情感的一项重要制度,这也是为古今中外人类社会发展所验证的。当今社会新形态下,对于我国这样一个更重道德伦理、价值秩序以及致力于构建社会主义和谐社会的国家而言,其重要性当更为突出。当然,我国容隐制度的重构应该与传统文化中的精神实质契合,这也是推进制度建设回归的前提。

四、“亲属容隐”制度的本土化重构路径

法是社会性的法,社会因人的活动形成,而人是集情感与利益于一体的有限理性的主体,所以西方法谚有“法不强人所难”之说,中国也有“法不外乎人情”的熟语,甚至某种意义上而言,法应体现人之常情。但是还需看到法又具有能动的一面,法律确定的规则是可以指引影响民众行为与价值取向的,所以西方又有自然法学派“恶法非法”之主张。故而作为有着悠久历史文化传统的民族承继者,无论从移植或是继承的视角而言,我国所构建的法治社会都不能仅是“有法可依”,还必须致力于构建本土性的“善法之治”。这其中,家庭伦理与道德情感的容隐规则必不可少,甚至可以说亲属容隐是出于人性,寄予长治久安之道。[15]

其一,容隐精神应该作为调整亲属间法律关系的一项重要原则。常有学者言,我国古代是以“家庭”为基本单位的,而现代法治社会是以“个人”为基本单位的。笔者认为,纵然在法治化的西方,事事讲求契约精神,虽然其文化中家庭情感尚不及华人社会,但他们仍旧确立了大量的容隐规则并有效地实施。比较而言,我国社会中家庭伦理是中华民族历史的财富,尽管市场经济下对“家”的概念形成一定冲击,但并不能否定“家”仍是维系社会群体之共识,是增强人民幸福感的重要因素。故而,如此确立的原则非但可以维护家庭基本伦理,促进社会和谐,也将是对民族优秀传统之继承,是真正脱离了“西方法律形式”、拥有中华民族本土特色的法治。

其二,必要时可作为一项出罪事由。具体可在特定主体间与特定罪名中,将亲属容隐作为一项出罪事由确定。从古到今,国内外对于有权容隐的亲属都规定了一个范围,如北魏的“五服”制度;《唐律》中的“大功以上亲”;法国《刑法典》中的“直系亲属、兄弟姐妹以及这些人的配偶”等。因而立法体现容隐价值时,应明确适用亲属范围,即针对特定罪名,允许在一定范围的亲属间相隐。我国现行法律已经赋予“近亲属”在实体和程序上一定的法律地位,故可以规定“亲亲相隐”权利主体为“近亲属”,而摒弃古代繁杂的按照亲等计算的方法。把可容隐的亲属范围确定化,不仅使当事人能够预见到自己容隐行为的后果, 还能够方便法官正确的实施法律。[16]我国《刑事诉讼法》第一百九十三条规定:“经人民法院通知,证人没有正当理由不出庭作证的,人民法院可以强制其到庭,但是被告人的配偶、父母、子女除外。”这是我国传统优秀法律文化的回归,该条也被一些学者认为是我国“容隐制度”重构的雏形。笔者认为,我国《刑法》所规定的窝藏、包庇罪应充分考虑犯罪人与包庇、窝藏人之间的亲属关系,应当将亲属间的窝藏包庇作为出罪事由,如属配偶、父母、子女间的法律关系,可以考虑减轻或免除处罚。正如边沁所言:“温和的法律能使一个民族的生活方式具有人性;政府的精神会在公民中间得到尊重。”[17](P150)此举既体现刑法的谦抑性原则,也有利于塑造亲属之间“精神向心力”,构造新型的“家国同构”。

其三,亲疏区分与量刑考量。第一点中已经提到,作为一项亲属间重要关系原则的容隐原则的适用,则不仅仅是窝藏、包庇罪,还包括其他情形,如掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之类,此时亲属范围的确定尤为重要。以上比较分析可知,各国关于容隐规则的大致内容是相同的,有差别的是在亲属范围上,所以应该根据社会现实适当扩大亲属范围,即不仅仅是直系亲属间,三代内旁系血亲以及姻亲间,曾经拥有以上关系的主体之间,等等。同时还应该参照我国古代其他亲属间根据远近亲疏治罪的“量刑考量”,在量刑上进行一定的减免。当然,刑诉法中亲属拒证权制度的适用标准也可作为亲疏区分的参照。

其四,亲属间证言排除规则。从情感角度讲,亲人往往是一个人最为信任的对象,亲属间也是信任度最强的主体。高强度压力的现代社会,一个人如果失去亲属的信任与支持往往导致的是极度绝望与恐慌,所以确定亲属间的证言排除是维系人之情感的重要因素,也非常有利于犯罪人的改过自新。

其五,适用除外。法律上任何权利都是有边界的,容隐也不例外。当然也有基于防止亲属间利用特定关系共同犯罪侵害他人权益的需要,所以特定的除外规定也是不可或缺的。综合以上比较,除外制度应包括:其一,亲属合意行为,如亲属为共同被告,当然该点还必须由法律予以特别明确,哪些是可以行使合意的,哪些是不能的;其二,亲属伦理已丧失,如亲属间的相互诉讼以及可以予以考虑的基于双方共同的合意,自愿解除双方亲属关系的除外;其三,特定职务人员的职务行为除外,如司法人员等。

五、结语:法治之路与传统价值拾遗

徒法不能以自行。法治之途需要借鉴吸收,但更需要的应是本土化的契合,这也是法的生命力所在。苏力在其著作《法治及其本土资源》一书中认为,我国民间大量存在的法律规避现象,某种程度上是因为源于西方的法律形式与本土传统的价值冲突所致,而他认为一国的法律更多的应是本土化的经验总结,[18](P250-252)所以他提倡我国法律学者从本土的传统与社会现实中去发掘创造符合中国本土价值的法律。本文讨论的“亲亲相隐”规则无论是在西方还是在我国都源远流长,是一个已经被历史验证(即便是封建统治社会中的管理型法制也如此),符合社会人情价值取向的良善规则,是一种伦理价值。从该种意义而言,该项规则在我国2012年刑诉法修改中的回归也是历史必然,是我国法治化进程中的宝贵财富,尤其是在十八届四中全会大力推动司法改革进行法治社会建设的今天更尤为重要。但是应当看到仅此还是不够的,中华法律传统中还包含大量有价值的精神财富需要继续发掘,对它们的拾遗与创新,以及适应与建构,还需要很长的一段路要走,法治之路只有建立在传统文化价值之上,才能走得更坚实与稳健。

注释:

①参见我国台湾地区《刑法》(2006年7月1日生效)第一百六十七条。