企业管理者权力、 创新投资与技术积累

——来自我国A 股上市企业的经验证据

2021-04-14刘睿智

孙 菁 王 京 黄 鑫 刘睿智

一、引 言

随着我国经济进入新常态,转变发展方式成为经济发展的核心议题之一。受资源枯竭、人口红利降低等因素的影响,由“要素驱动”转向“创新驱动”已成为促进我国经济持续发展的新思路。在资源稀缺和市场竞争的双重约束下,技术优势对企业竞争的重要作用已被学术界和实务界普遍认可。考虑到原创性技术对企业成长的关键性影响,企业对创新投资日益重视。相关统计资料表明,自2010 年以来,企业研发投资占我国研发投资总额的比重已连续7 年超过70%,成为我国最重要的微观投资主体。然而,一个需要注意的事实是,尽管我国企业的创新投资规模持续扩大,但其创新效率仍处于较低水平( 珮朱德胜和周晓 ,2016),且不同企业的创新效率与技术水平差异明显。那么,在同一经济环境和制度背景下究竟是什么原因导致了不同企业技术积累的巨大差异呢?

对此,学者们从不同视角对其影响因素展开了多维度的探讨。一些学者分析了影响企业技术创新效率的主要外部因素,发现区域经济发展、市场化程度、制度环境和税收制度等外部环境变量会对企业技术创新效率和效果产生影响(Hsieh 和Klenow,2009;Guan 和Chen,2012;Cappelen 等,2012;肖仁桥等,2014;戴魁早和刘友金,2013;陈德球等,2016);部分学者将其研究视角聚焦于企业内部,认为公司治理、组织效率、产权性质、企业规模、创新转化能力和企业管理层权力配置等是影响企业技术积累的关键性因素(Kim 和Atuahene-Gima,2010;Huang 和Chen,2010;陈修德和梁彤缨,2010;张春辉和陈继祥,2012;郝冰等,2015; 珮朱德胜和周晓 ,2016;王京和罗福凯,2017)。综上可知,企业所处的内外部环境及其波动会影响企业创新行为和投资选择,企业技术积累不应忽视环境因素的冲击。需要指出的是,作为企业财务决策的主要参与者和实际执行者,企业管理者的职责是在复杂多变的内外部环境中做出合理决策,实现企业价值最大化,而企业管理者权力则是其根据内外部环境不确定性进行决策的基础(Finkelstein,1992;Tian 和Wang,2014)。这意味着,企业在内外部因素共同影响下的运营行为,实质上是企业管理者基于自身决策权而对环境及其波动做出的应对。因此,在探讨企业技术积累的问题时,不应忽视管理者权力的影响。然而,受企业技术决策 “黑箱”状态的影响,现有研究关注较多的是企业管理者权力对企业技术创新投资规模和经济后果的影响(夏芸,2014;王京和罗福凯,2017;李莉等,2018),对企业管理者权力与技术积累效率及其规模关系的关注相对不足。事实上,无论是基于薪酬契约和风险规避考虑,还是基于信号传递与职位安全考虑,具有决策权的企业管理者都有动机影响企业的技术积累。

有鉴于此,本文以2009—2015 年度我国A 股上市企业为样本,从管理层决策动机的视角出发,将企业管理者权力与企业技术积累结合起来,试图探讨以下问题。第一,管理者权力是否会影响企业技术积累的效率和其规模?其作用机理和影响路径是怎样的?第二,我国现行的经济环境会对二者关系产生何种影响?与前人的研究相比,本文的贡献在于:第一,丰富了公司治理与企业技术投资决策关系的研究文献。本文跳出以往学者主要从投入或产出视角关注企业管理者权力与企业技术创新关系的研究习惯,以价值分析为切入点,探讨了企业管理者权力与企业技术积累的关系,不仅拓展性地从效率和规模视角解释了企业管理者权力配置对技术资产增量与存量的影响,而且弥补了已有文献基于同质性假定而只关注专利产出数量的研究不足,丰富了企业技术投资问题的研究文献。第二,为我国企业决策权配置和技术创新效率提高提供了具有现实意义的参考依据。本文沿着“管理者决策—创新投资—技术资产积累”的理论分析框架,以创新投入为中介,探讨了企业管理者权力影响企业技术积累效率和规模的作用路径,并考察了内外部环境因素的边界效应,为企业实际经营过程中的决策选择提供了经验证据。

二、文献综述

(一)企业管理者权力的构成

对企业管理者权力的关注起源于企业战略管理研究,Finkelstein(1992)对企业管理者权力的构成要素进行了分类与阐释,并通过权力模型为其量化分析提供了基础。根据Finkelstein(1992)的分类,学者们主要从结构权力、所有权力、声望权力和专家权力等方面对企业管理者的权力进行考察。随着企业组织机制的完善及管理活动复杂性与专业性的提高,一些学者在Finkelstein(1992)权力模型的基础上对企业管理者权力进行了补充,结合企业管理实践将董事会权力制衡、管理者社会声望和人际关系等因素纳入到了企业管理者权力的考查范围(卢锐等,2008;权小锋等,2010;杨兴全等,2014),丰富了企业管理者权力的研究范畴。

改革开放以来,随着控制权改革的日趋深化,我国企业管理者在生产经营方面的自主权日益扩大,但由于我国的现代企业制度尚不完善,企业管理者自主权的扩大在提高其积极性的同时,也诱发了其短视行为。继控制权改革之后,在所有权改革的过程中,现代企业制度逐步确立,管理者激励与监督机制开始完善,所有权力开始进入了学者们的研究视野。同时,随着市场竞争的日益激烈和职业经理人市场的出现,声望权力和专家权力也成为研究企业管理者权力问题所不可忽视的因素。在我国集权制的组织环境和权力结构下,企业管理者通常是企业决策的主要参与者和实际执行者,其权力结构和权力大小对企业管理实践具有重要影响。

(二)企业管理者权力与企业技术创新行为

与股东可以通过分散投资来降低自身风险不同,企业管理者由于无法分散风险,因而对其持厌恶态度,通常会回避乃至拒绝投资风险较高的项目。但也有研究发现,两职兼任、任职期限和公司治理等因素会影响其风险态度和投资选择(刘运国和刘雯,2007;黄庆华等,2017)。就企业技术创新活动而言,其投资规模大、研究周期长、失败风险高及信息不对称的特性和可以为企业带来超额利润的竞争优势决定了企业管理者在决策时的动机复杂性。首先,从创新投入的视角看,许多学者发现,企业管理者年龄、持股比例、专业技术背景和社会关系等个体特征与企业技术创新投资规模正相关(Nakahara,1997;Barker 和Mueller,2002;Martínez-Ros 和Orfila-Sintes,2012;Sheikh,2018;刘运国和刘雯,2007;黄庆华等,2017;王京和罗福凯,2017;潘镇等,2017)。随着研究的深入,部分学者从异质性的角度对企业管理者权力与技术创新活动的关系进行了分析,发现企业管理者权力会影响探索性创新,但与开发性创新无关(Sariol 和Abebe,2017)。其次,从创新产出的视角看,已有研究发现,企业管理者专业背景、受教育程度和其自信程度与企业技术创新成果正相关(Chen 等,2011;Hirshleifer 等,2013);徐向艺和汤业国(2013)及黄庆华等(2017)发现,董事长和总经理两职合一的领导权可以促进企业创新产出。最后,考虑到技术创新活动是一个持续性的过程,部分学者探讨了企业管理者权力对企业创新效率的影响:乔朋华和鞠晓峰(2015)及黄庆华等(2017)分别基于SFA 模型和单位专利的费用占比考察了企业管理者权力对技术创新效率的影响,发现企业管理者权力能够显著提升企业技术创新效率。此外,还有学者基于企业的经营实践,从公司治理、制度环境和社会关系等层面探讨了内外部环境对企业管理者权力与企业技术创新效率的关系的影响(李文贵和余明桂,2012;周建等,2013),拓展了相关研究的视角。

综上可知,已有研究基于不同的理论假定对企业管理者权力与企业技术创新投资、产出和效率的关系进行了探讨,为深化公司治理与企业决策的研究提供了有益借鉴。但相关研究也存在一些问题:一方面,受内外部环境因素和样本选择的影响,现有研究结论仍存在重要分歧;另一方面,在考察其对企业技术积累规模的影响时,学者们通常立足于专利同质性的隐含假定,关注企业管理者权力与专利数量的关系,但企业的技术资产不仅包括专利,还包括各类专有或非专有技术等无形资产;同时,由于专利的数量并不等同于专利的价值,这使得相关研究结论的噪音可能较大,无法为企业决策提供相对准确的现实参考;此外,部分文献采用DEA 或SFA 模型探讨企业管理者权力对技术效率的影响时,忽略了技术利用效率与技术创新效率的区别,容易出现高估或低估企业技术积累能力的问题。事实上,技术积累是企业跨期投资的累积结果,从经济学对效率的定义出发,企业技术积累效率和规模与我国现行企业会计准则规定的企业研发资本化及无形资产确认等问题密切相关。这也为本文的研究提供了空间。

三、理论分析与研究假说

随着企业这一组织形式的发展和演化,现代企业分散的股权结构使得全体股东的集体决策成本高昂;而且,由于利益目标、风险偏好和信息收集能力的差异,不同股东的决策选择不尽相同,集体决策的效率难以保证(Jiang 等,2018;姜付秀等,2018);此外,技术环境、产品市场和经济环境的动态性和复杂性,也对决策者的管理能力和知识结构提出更高要求。因此,股东通常将企业的控制权部分地让渡给企业管理者,使之成为企业投资决策的主要参与者和实际执行者。考虑到现代企业两权分离的典型特征,当管理者利用权力进行寻租以谋取个体私利时,企业投资决策的目标将不再是股东收益最大化,而是个体私利最大化(Jensen 和Meckling,1976)。可见,管理者权力是企业投资决策的重要影响因素,会制约其投资方向、规模和效率。

就企业而言,技术积累是一个具有较大不确定性的过程。从技术创新的角度看,创新过程的“黑箱”特质和资本化时机的可选择性决定了股东不可能有足够的知识和信息对其进行监督,其会计政策选择、资本化确认时机与比例及无形资产结转往往依赖于管理层的个人经验及意愿(杜瑞和李延喜,2018);而且,企业的技术创新本身属于一种商业机密,其相关信息的披露往往具有选择性,加之我国技术市场尚不发达,技术的评估和交易价值尚难言公允;这种典型的信息不对称特征可能助长管理者的机会主义行为,导致其在创新过程中存在个体选择偏好和利益导向。需要指出的是,管理者对企业技术投资的态度往往是复杂的:一方面,技术创新形成的成果不仅可以提升企业技术水平,构建并强化其在产品市场的竞争优势,而且可以向资本市场传递积极信号,增强投资者的信心,从而提升企业业绩,有利于管理者实现薪酬契约(韩美妮和王福胜,2016);另一方面,技术溢出效应及市场认可度的不确定性也可能激发管理者的风险规避动机,使之为自身职位安全而削减乃至回避技术投资(Vorst,2016)。那么,在拥有决策权的情况下,管理者会对企业技术积累产生何种影响?

基于对管理者行为动机的不同假定,学者们提出了截然不同的分析思路。其中,管理者权力理论指出,现代企业中两权分离和委托代理问题的同时存在,导致最优契约理论关于管理者权力可以完全被契约所规定及管理者会基于股东利益行事的假定脱离实际。考虑到契约的不完备性和“理性经济人”假定,管理者具有不同于股东的利益函数,在契约不完备的情况下,管理者存在利用自身权力和信息优势进行寻租的倾向(Jensen 和Meckling,1976)。由于创新行为信息不对称程度较高,且管理者拥有进行会计政策选择的自主权,这为其进行权力寻租提供了空间:一方面,管理者可能试图通过降低资本化比例来延长创新投资的跨期,从而增加自己的职位安全和谈判能力(Shust,2015);另一方面,管理者则可能通过会计政策操纵将自己的在职消费等隐藏和转移至研发费用中,从而导致资本化比例降低(杜瑞和李延喜,2018)。因此,管理者权力越大,企业技术资本化比例越小。

与之相对应,现代管家理论认为,管理者并不是完全理性的,受个人知识结构和能力水平制约,管理者往往是有限理性的社会人。在日常运营过程中,除物质、薪酬和权力等方面的追求外,管理者也存在自我实现和社会认可等更高层次的需求。因此,给予管理者充分的信任和权力,使之能够有效控制组织资源,可以节省信息交流成本并提升决策效率,有利于实现投资决策的优化。基于这一假定,股东应赋予管理者足够大的权力,使之成为企业的好“管家”,在满足自身需求的同时实现企业价值最大化。根据现代管家理论,管理者权力理论对于企业管理者“人性本恶”的假定是不切合实际的;在现实经营过程中,管理者存在利他动机,其经营决策的目标通常是自身与股东“双赢”。因此,给予管理者更大的权力不仅不会使其在技术创新过程中产生权力寻租行为,而且可以使之具有更大的自主权来权衡某项技术投资决策的风险和收益(王京和罗福凯,2017),有利于企业技术积累效率提高和规模扩大。

显然,管理者权力理论与现代管家理论对管理者权力与企业投资决策关系的分析存在对立。那么,在我国,管理者权力与企业技术积累存在何种关系?本文认为,在我国新兴加转轨的现行经济和制度背景下,管理者权力对企业技术资本积累存在积极 作用。

首先,从薪酬契约视角看,企业技术资产增加不仅可以向资本市场传递其具有技术优势的信号,而且可以提高生产效率,降低生产成本,使之在产品市场更具竞争优势(王京和罗福凯,2017);而且,不同于欧美等国家的管理层激励机制,我国企业管理者所持有的股权或期权比重很小,其激励往往来源于薪酬方面,考虑到我国现行企业会计准则对研发投资费用化与资本化处理的规定,管理者存在对技术创新投资及时进行资本化确认以降低费用支出的动机(韩美妮和王福胜,2016)。其次,从个人声望的视角看,新技术属于企业独特的、难以复制的和稀缺的资源(Barney,1991),能够为企业带来异质性竞争优势;因此,管理者积极进行技术积累,一方面可以真正推动企业形成竞争优势,另一方面可以提高企业的知名度和政府支持度,从而提高自身声望(杜瑞和李延喜,2018);此外,技术投资的专业性、复杂性和时机性对创新决策的科学性提出了很高要求,技术资本化比例和技术资产规模程度的提高则可能被视为管理者决策与管理能力的表现,有利于增强其谈判能力。因此,管理者可能更倾向于扩大技术资产规模和提高资本化比例。再次,从管理效率视角看,与分权的组织结构和决策模式相比,集权更有利于管理者统一调配组织资源,有利于提高投入产出效率;分权的决策方式容易导致“令出多门”和“人浮于事”的双重决策无效率,会增加决策的难度和成本。在此情况下,集权的决策模式更有利于降低信息传递的“噪声”,节省时间成本(王京和罗福凯,2017)。对于技术投资这种高风险、高收益的战略性投资,只有实现“内部人”的实际控制和集权决策,才有利于提升积累效率和扩大其规模。最后,从政策支持视角看,随着新旧动能转换战略的实施,技术已成为新动能培育的重要抓手。在此背景下,为激励作为技术创新主体的微观企业积极进行技术投资,我国政府相继采取财政补贴、税收减免和金融服务等产业和金融政策予以支持(杜瑞和李延喜,2018),实现了政府与企业在技术投资方面的“风险”与“成本”共担,这不仅容易激发管理者扩大技术投资规模,而且可能导致其积极进行资本化以获取国家政策和资金支持。基于以上理论分析,本文提出如下研究假说。

假说1:在其他条件不变的情况下,管理者权力与企业技术积累效率正相关。

假说2:在其他条件不变的情况下,管理者权力与企业技术积累规模正相关。

四、研究设计

(一)变量定义

1. 因变量。(1)技术积累效率(ΔTC)。已有研究通常从两个视角探究企业技术效率:部分学者倾向于运用SFA 或DEA 模型对技术创新效率进行测算(梁彤缨等,2015);还有部分学者则将企业专利数量视为技术效率的体现(黄庆华等,2017)。事实上,SFA 和DEA 模型反映的更像是广义的技术效率(包括技术创新效率和技术利用效率),而专利数量更像是企业创新活动的结果,而且专利数量并不等同于专利价值。从经济学定义出发,效率是要素投入与产出的比值。根据我国现行企业会计准则①详见我国《企业会计准则第6 号——无形资产》关于企业无形资产的界定和解释。,企业研发活动分为研究阶段和开发阶段,研究阶段的支出应全部进行费用化处理,而开发阶段的支出中满足资本化条件的应进行资本化确认,满足无形资产确认条件的应进行无形资产确认;其每年度的资本化部分和新增无形资产实际上是企业当年度研发投入的成果。因此,本文从价值量的角度出发,借鉴王京等(2020)的研究方法,并结合我国《企业会计准则第6 号——无形资产》的相关规定和解释,以企业当期开发支出及无形资产增加额之和与研发投入总额的比值作为技术积累效率的代理变量。(2)技术积累规模(TA)。技术资产是企业重要的无形资产,其规模与企业技术能力密切相关。当前研究在考察企业技术资产规模时多以申请或授权的专利数量作为代理变量(刘小青和陈向东,2010)。需要指出的是,专利是衡量企业技术能力的典型代表,但企业拥有的技术并非仅包含各种专利,从上市企业财务报告附注的无形资产明细表中可以发现,企业的无形资产科目里包含大量专有或非专有的技术资产,这些不同的技术和专利共同构成了企业的技术资产。因此,本文借鉴以往文献测度方法,选取无形资产中的专利、专有或非专有技术和软件等的净值(Mcgrattan 和Prescott,2009;郝颖等,2014;程惠芳和陆嘉俊,2014;王京和罗福凯,2017)来测算企业技术积累规模,具体计算方法为(专利+专有与非专有技术+软件)净值/总资产②企业的专有或非专有技术等技术类资产来源于其财务报告附注中的无形资产明细表,本文根据无形资产明细表中的技术资产科目进行了归集。。

2. 自变量。企业管理者权力(Power)。管理者权力是一个综合性指标,已有文献主要从以下几个方面进行考察:(1)董事会规模。董事会人数越多,形成统一决策的难度越大,管理者对董事会的控制力也就越低。因此,当样本企业董事会规模超过其当年行业中位数时,该指标取值为1,反之为0。(2)两职兼任。当样本企业的董事长和总经理由同一人兼任时,企业决策制定权和决策控制权将过于集中,此时企业管理者权力较大。因此,当董事长和总经理由同一人兼任时,该指标取值为1,反之为0。(3)任职年限。就企业而言,总经理任职年限越长,对内部经营业务和行业市场竞争的熟悉程度越高,对企业经营决策的指导和控制能力越强,权威性也越大。因此,当企业总经理任职年限超过其当年行业中位数时,该指标取1,反之为0。(4)董事会独立性。企业董事会中独立董事比例越高,董事会决策受管理者影响的程度会相对越低,其独立性和科学性越高。因此,当企业独立董事比例高于其当年行业中位数时,该指标取1,反之为0。(5)教育背景。总经理较高的学历背景不仅可以使其具备相应专业知识和技术能力,提高其决策的科学性;而且可以为总经理带来声誉,更有利于其被认可。因此,当总经理具有硕士及以上学历时,该指标取1,反之为0。(6)是否具有高级职称①本文所指的高级职称大致包括高级经济师、高级会计师、高级工程师、高级建筑师、高级国际商务师、两院院士、教授、研究员和其他具有正高级职称的技术人员。。一般认为,具有高级职称的总经理具有更强的专业性,其专家权力通常越大。因此,当企业总经理具有高级职称时,该指标取1,反之为0。(7)持股情况。若总经理持有本企业的股份,则其股东地位可能会使之在董事会决策中具有更强的控制力。由于我国企业管理层持股现象尚不普遍,总经理持股比例较小,本文以总经理是否持股作为代理指标予以衡量。当总经理持有本企业股份时,该指标为1,反之为0。(8)对外兼职状况。能够在外兼职的总经理通常被认为具有较高专业能力和社会声望,掌握较多的社会关系资本和人脉,在行业内具有良好的声誉。因此,当企业总经理在外兼职时,该指标取1,反之为0。在实证过程中,借鉴相关学者研究方法,对上述八个代理指标取主成分作为企业管理者权力的综合性测算指标(Finkelstein,1992;权小锋等,2010;杨兴全等,2014)。

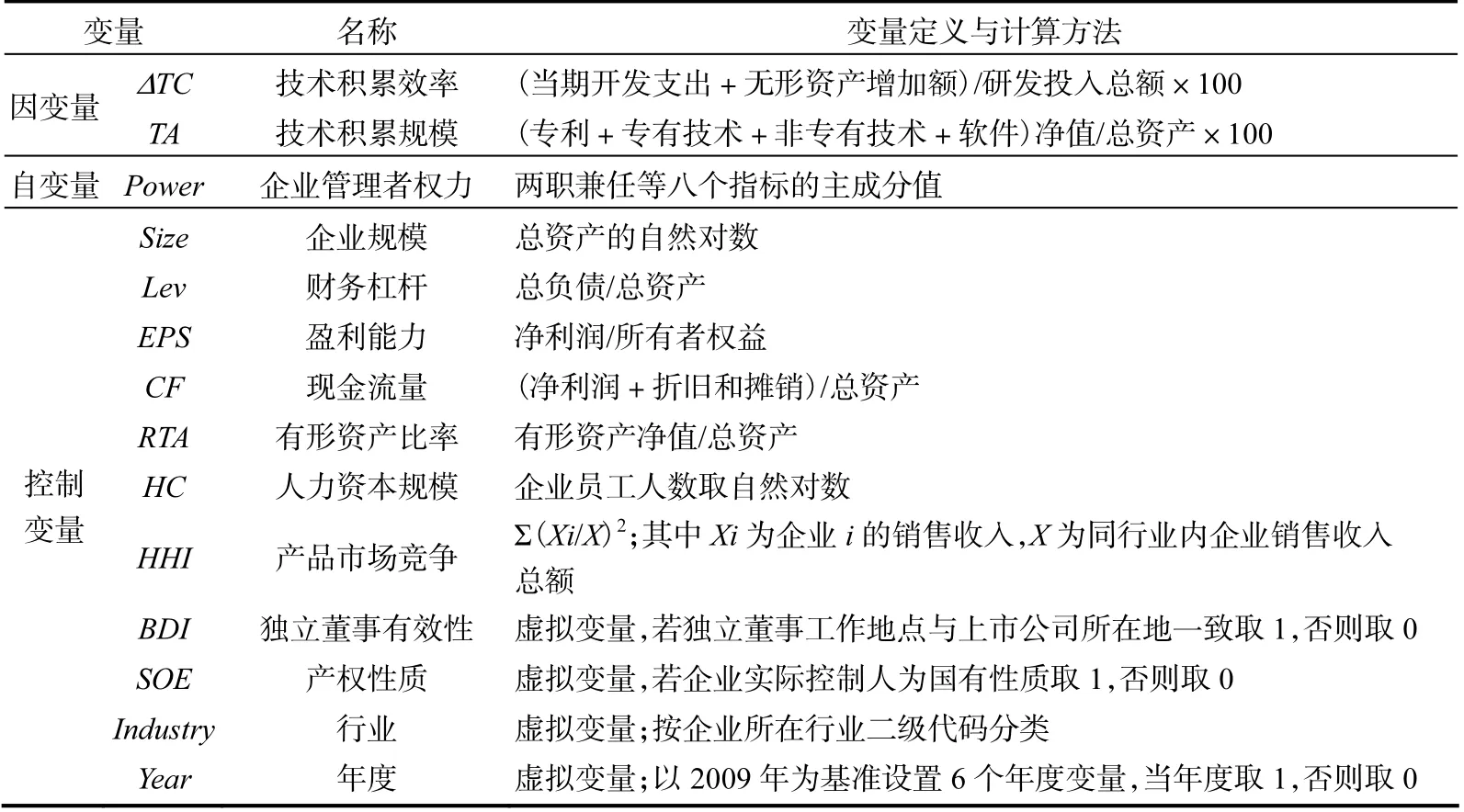

3. 控制变量。已有研究表明,企业技术积累要受企业和行业层面因素的影响(温军和冯根福,2012;罗福凯和王京,2016)。因此,本文在企业层面设置了企业规模、财务杠杆、盈利能力、现金能力、资产结构、人力资本规模、市场竞争、公司治理和产权性质等控制变量。此外,为控制行业差异和经济政策等的影响,本文还设置了行业和年度虚拟变量。各变量定义见表1。

表1 变量名称、定义与计算方法

(二)模型设计

基于上述分析,本文构建如下回归模型考察企业管理者权力与企业技术积累效率及规模的关系:

在模型(1)中,△TC 代表企业技术积累效率,TA 代表企业技术积累规模,Power代表企业管理者权力,Control 代表企业规模、财务杠杆、盈利能力、现金能力、资产结构、人力资本规模、产品市场竞争、公司治理和产权性质等控制变量,ε 为模型的随机误差项。为尽量消除内生性问题的影响,主要控制变量均进行了滞后一期处理。

(三)样本选择与数据来源

本文选取2009—2015 年我国沪深两市A 股上市企业为研究样本,在研究过程中遵循以下标准进行筛选:(1)剔除相关财务数据缺失和模糊不清的企业;(2)剔除样本期间发生重大资产重组和主营业务发生变化的企业;(3)由于金融类企业资产结构和财务目标的特殊性,剔除了该类样本;(4)鉴于ST 类企业经营目标的特殊性,剔除该类样本;(5)为尽量消除异常值影响,将所有连续变量进行了上下1%分位的Winsorize处理。筛选后,共获取2048 个样本观察值。由于我国尚无专门的企业技术积累和企业管理者权力数据库,本文手工搜集了技术资产和管理者权力的相关数据。根据我国当前会计准则相关规定,企业技术积累的相关数据主要取自上市企业财务报告附注中无形资产明细的相关科目。管理者权力数据根据CSMAR 数据库中管理层基本资料手工整理所得,部分缺失数据根据上市企业财务报告公开资料补充。其他财务数据主要来自CSMAR 数据库。

五、实证结果及分析

(一)描述性统计

表2 报告了主要变量的描述性统计结果。由表2 可知,样本企业的△TC 均值为0.0208,中位数为0.0138,标准差为0.0249,表明样本企业技术积累效率不存在明显差异;TA 均值为0.5660,中位数为0.0920,标准差为1.2293,表明样本企业技术积累规模存在明显差异。由于△TC 和TA 均为放大100 倍后的统计值,显然样本企业技术资产占总资产的比重较低,这也反映出我国企业技术水平有待提高。Power 均值为0.0026,中位数为-0.0148,标准差为0.5032,表明样本企业管理者权力存在较大差异。从控制变量的统计结果来看,样本企业的Size、Lev、EPS、CF 和HC 存在较为明显的个体差异,而RTA 和HHI 的整体差异不明显。此外,BDI 均值为0.5288,说明样本中有约52.88%的企业独立董事工作地点与企业所在地不一致,SOE 均值为0.5283,说明有约52.83%的企业实际控制人为国有性质。

表2 主要变量描述性统计

(二)基本回归分析

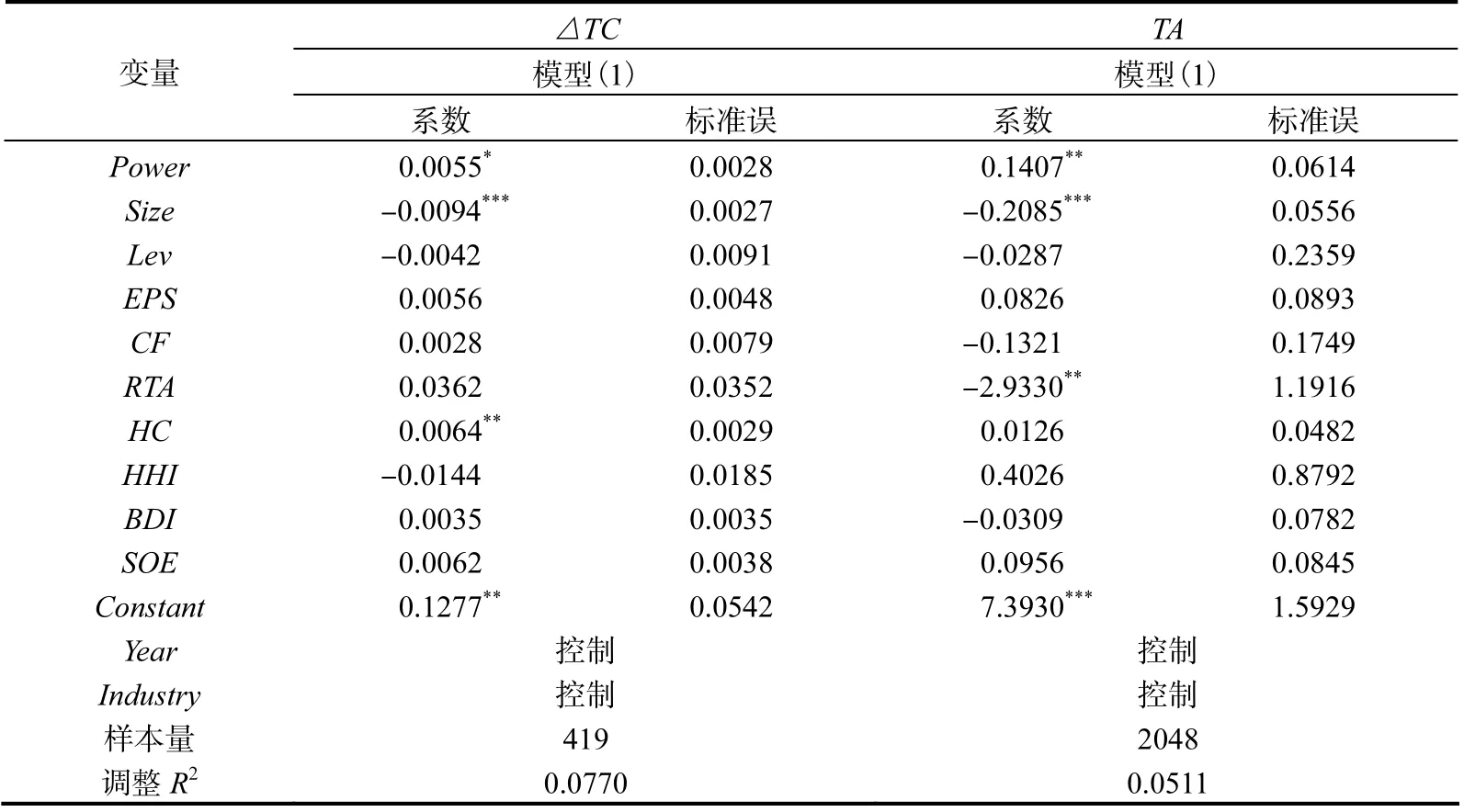

表3 报告了模型的回归结果。由表3 可知,在控制了其他因素的影响后,管理者权力对企业技术积累具有正向影响。根据模型(1)的检验结果,Power 的系数分别为0.0055 和0.1407,通过了10%和5%水平下的显著性检验,表明管理者权力不仅可以提升企业技术积累效率,而且可以扩大企业技术积累规模。这说明出于薪酬契约、社会声望和管理层防御等目的,具有决策权的管理者更有动机提高技术创新效率和优化资产配置结构,对企业技术积累效率和规模产生积极影响。该结果为假说1 和假说2 提供了支持。

表3 企业管理者权力与企业技术积累的全样本估计

(三)稳健性检验

为验证回归结果的可靠性,本文进行了稳健性检验。

1. 控制异方差问题

考虑到异方差对回归结果的影响,本文进一步采用加权最小二乘法(WLS)重新对研究假设进行了回归分析。

2. 企业管理者权力的其他度量方法

参考Finkelstein(1992)的研究思路,并借鉴权小锋等(2010)及杨兴全等(2014)对管理者权力的衡量方法,本文进一步以两职兼任等四个管理者权力维度的算术平均值作为代理变量重新进行了检验。

3. 互为因果的内生性问题

作为企业财务决策的主要制定者和实际执行者,管理者权力大小会对企业技术投资及其效率产生影响;但技术的专用性也可能诱发管理者防御的动机,即管理者有可能通过扩大技术投资来巩固自身职位和权力。这意味着管理者权力和企业技术积累之间可能存在互为因果的关系。有鉴于此,本文参考王亮亮和王跃堂(2015)的研究思路,选取管理者人均薪酬的自然对数(Ivpay)和分年度分行业的管理者权力平均值(Ivpower)为工具变量,对内生性问题的干扰进行了考察。由表4 和表5 的回归结果可知,本文的研究结论基本是稳健的。

表4 稳健性检验——异方差与变量替换

续表4

表5 稳健性检验——工具变量

(四)作用机理分析——基于企业技术创新投资的视角

可以发现,企业管理者权力与企业技术积累正相关。然而,企业各类技术资产增加的基础是其技术投资,尤其是企业的专利、专有和非专有技术及开发支出等无形资产,其形成和产出无不受制于企业技术创新投资(Feng 等,2013)。这意味着创新投资是企业技术积累的重要实现路径。需要指出的是,技术创新投资往往属于企业的战略性投资,其投资决策不仅影响企业竞争能力,而且影响企业风险水平。管理者作为企业决策的主要参与者和实际执行者,显然会影响企业技术投资决策。一方面,有决策权的管理者可能倾向于增加技术投资(包括技术创新投资),为企业新技术研究提供财务支持,提高企业技术获取的可能性,以增强企业市场竞争能力,从而提高自身薪酬和社会声望(王京和罗福凯,2017);另一方面,考虑到研发行为的机密性和技术资产的资产专用性,增加创新投资可以为管理者提供盈余管理的空间(吴建祖等,2016;杜瑞和李延喜,2018),而由此形成的研发产出可以增强其谈判能力,有利于提升其职位安全程度。因此,具有决策权的管理者可能倾向于推动企业增加相关投资,从而为其技术积累提供财务基础。有鉴于此,本文考察了企业技术创新投资在其中发挥的作用。借鉴中介效应的检验方法,本文选取企业创新投入作为代理变量(RD,企业当期研发投入/营业收入×100),考察管理者权力影响企业技术积累的作用路径。其具体检验模型如下:

表6 作用机理分析——技术创新投资

续表6

由表6 可知,在△TC 组里,模型(2)中Power 的系数为0.2190,在10%的水平下显著;模型(3)中RD 的系数为0.0094,在1%的水平下显著;模型(4)中Power 的系数为0.0026,未通过显著性检验,而RD 的系数为0.0092,在1%的水平下显著,综合模型(1)~模型(4)可知,管理者权力能够通过影响创新投入提高企业技术积累效率。在TA组里,模型(2)中Power 的系数为0.2316,在1%的水平下显著;模型(3)中RD 的系数为0.1863,在1%的水平下显著;模型(4)中Power 的系数为0.0744,未通过显著性检验,而RD 的系数为0.1833,在1%的水平下显著,综合模型(1)~模型(4)可知,管理者权力通过影响创新投入扩大企业技术积累规模。这意味着具有决策权的管理者更具技术投资的积极性,从而为企业技术积累效率和规模扩大程度的提升提供了财务基础。

(五)内外部环境的边界效应——基于股权结构与企业税负的进一步讨论

作为环境系统的有机组成部分,企业运营和财务活动受制于其所处的内外部环境。管理者权力理论认为,根据内外部环境的变化及时做出决策或调整决策是管理者的职责,而管理者权力是企业管理者应对环境不确定性的基础(Finkelstein,1992)。当前,我国正处于经济转型时期,新兴加转轨的特殊经济发展特征使得企业组织机制和国家宏观经济政策呈现出较强的独特性。这种组织结构和制度环境的独特性可能导致企业管理者权力对企业技术积累的正向影响存在边界。例如,我国上市企业中“一股独大、一股独占”现象的普遍存在,使得企业管理层决策及公司治理机制容易受控股大股东的影响;而我国企业所处的高税负环境同样对企业的投资决策和财务状况产生了重要影响①详见http://news.cnfol.com/guoneicaijing/20170301/24363636.shtml。。那么,在股权集中、税负较重的现实背景下,内部治理环境与外部财税环境是否会对企业管理者权力与企业技术积累的关系产生约束性影响呢?本文从股权结构和税负承担的角度出发,对其内外部环境的边界作用进行了考察。

1. 内部治理环境的边界效应——股权结构

股权结构是公司治理的基石,对企业管理者行为和财务决策具有重要影响。经典公司治理理论认为,股权集中可能会产生大股东控制等问题,影响内部治理环境的有效性。在我国资本市场中,第一大股东通常拥有较强的控制权(郑国坚等,2013),以资金占用等方式对上市企业进行利益侵占的自利性行为时有发生(叶康涛等,2007;郑国坚等,2014),而且一股独大导致的大股东“壕沟防御效应”会使其产生缩减专用性投资的倾向,削弱管理层的投资和创新动机(Hoskisson 等,2002)。因此,内部治理环境可能会导致管理者权力对技术积累的正向作用存在边界,即较高的股权集中程度可能对管理者权力与企业技术积累的正向关系产生约束。

有鉴于此,本文以第一大股东持股比例的年度行业均值为标准,分组讨论了不同股权集中程度下管理者权力与企业技术积累的关系。由表7 可知,在高集中度组中,Power 的系数分别为0.0004 和0.1244,均未通过显著性检验;而在低集中度组中,Power 的系数分别为0.0084 和0.1673,均通过了5%水平下的显著性检验。这表明内部治理环境确实可能产生边界效应:即相对于较低的股权集中度,当企业股权集中度较高时,控股大股东会基于风险规避动机排斥企业创新投资,对有决策权的管理者提高企业技术积累程度的行为产生约束作用。

表7 股权结构与企业税负的异质性分析

2. 外部财税环境的边界效应——企业税负

税负作为一种强制性现金流出项目,会影响企业现金持有水平,对管理层投资决策产生约束作用。已有研究表明,更低的税负水平有利于企业研发资本化(罗福凯和王京,2016);税收优惠可以激励企业进行研发资金和人员等要素投入(Hall 和 Van Reenen,2000)。事实上,对企业技术投资而言,更宽松的税负环境不仅可以改善企业现金流状况,为管理层的技术投资决策提供资金基础(罗福凯和王京,2016),还可以在一定程度上使政府间接承担企业技术投资的成本和风险,缓解企业因技术半公共产品属性导致的投资不足压力,提高企业技术积累欲望。此外,作为一种宏观调控工具,税收政策具有信息传递和资源配置作用,对企业技术投资实施税收减免,能够促进生产要素流向技术创新领域,不仅可以为企业技术积累提供一个有利的环境,而且可以向企业管理层传递积极的信号。因此,外部财税环境同样可能会导致企业管理者权力对技术积累的正向作用存在边界,即税负水平越高,越可能对企业管理者权力与企业技术积累的正向关系产生约束。

有鉴于此,本文借鉴吴联生(2009)及罗福凯和王京(2016)等的研究思路,以实际所得税率(实际所得税额/利润总额)的年度行业均值为标准,分组考察了不同税负水平下管理者权力与企业技术积累的关系。由表7 可知,在高税负组中,Power 的系数分别为0.0010 和0.0685,均未通过显著性检验;而在低税负组中,Power 的系数分别为0.0092 和0.2155,分别通过了5%和1%水平下的显著性检验。这表明外部财税环境确实可能产生边界效应:即与高税负相比,对企业实施税收优惠可以使政府与企业共担技术创新的风险与成本,激发具有决策权的管理者增加技术投资,提高企业技术积累的积极性。

六、结论与政策建议

本文采用沪深两市A 股上市企业2009—2015 年度的统计数据,在理论分析的基础上实证检验了企业管理者权力与企业技术积累的关系,考察了企业管理者权力影响企业技术积累的作用路径,并基于经济环境考察了股权结构和企业税负等内外部环境因素对二者关系产生的边界效应。本研究发现:(1)企业管理者权力与企业技术积累效率及其规模正相关;(2)企业管理者权力通过创新投入影响企业技术积累;(3)当前的我国企业的股权结构和企业税负对管理者权力与技术积累的正向关系具有边界效应:较高的股权集中度和企业税负水平会对企业管理者权力与企业技术积累的正向关系产生约束作用。

本文的研究对探索我国经济转轨时期企业管理层治理与企业技术投资决策具有实践意义。基于上述研究结论,本文衍生出如下政策建议。

首先,保障企业技术创新和市场交易的主体地位。技术竞争是现代企业间竞争的基础,加大技术投资,提高自身技术水平,企业才能在市场竞争中占据优势。因此,决策部门应为企业技术投资提供良好的制度和市场基础。一方面,通过完善知识产权保护制度来提高企业技术投资的积极性;另一方面,通过构建完善的技术交易市场和生产要素市场为企业技术交易与研发提供平台和媒介。与欧美发达国家相比,我国企业的技术水平仍然不高,保障企业的技术创新和技术交易的主体地位,是提高企业技术积累水平的重要基础。

其次,继续优化企业管理层治理机制。良好的企业管理层治理机制可以对企业管理者进行有效监督和激励,在降低“内部人控制”风险的同时提高企业管理者权力的有效性,促使其决策动机趋同于企业长期发展目标。当前,技术研发活动的复杂性和专业性要求企业给予管理者充分的自主权和决策权。因此,企业应在向其管理者充分放权,发挥其专业能力的同时,积极优化公司治理机制,为其权力发挥提供良好的内部环境。 最后,完善股权结构和财税环境。决策部门应完善企业股权制度和税收政策,一方面引导企业优化股权结构,提高股权治理的效率;另一方面加大对企业技术创新的税收优惠或减免力度,为企业的技术积累提供制度和政策支持,减少其技术投资决策面临的内外部环境不确定性。