工业4.0背景下复合人才现代学徒制培养探索与实践

2021-04-13吴湘莲张征宇

吴湘莲 张征宇

【摘要】本项目针对工业4.0背景下复合人才需求,探索采用跨专业混合组班的现代学徒制人才培养实践。根据岗位核心能力需求,开发职业能力标准,创建企业课程。校企联合开发企业任职资格标准,引入企业和第三方作为评价主体,形成三元四维的评价机制。

【关键词】混合组班 复合人才培养 现代学徒制

【课题项目】教改课题:“工业4.0背景下跨专业复合人才现代学徒制培养探索与实践”(JG20805)。

【中图分类号】G712 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2021)18-0184-02

一、绪论

2013年,德国提出“工业4.0”项目;2015年5月,我国政府提出了“中国制造2025”計划,引领新一轮的科技变革、第四次的工业革命,智能制造已经成为全世界主要制造大国的战略规划。生产革命将带来生产理念、生产方式、生产力、生产链的全方位变革。以智能生产为核心的工业4.0,是互联网技术从“虚”的服务业大规模进入“实”的制造业的开始。它打破了传统制造业固定产业线的集中生产模式,转变为柔性生产的分散模式;工作内容从简单的重复性劳动变为处理多方面负责任务;生产一线的技术人员的岗位能力要求也从单一岗位能力转变为处理负责工作任务的综合职业能力。新的制造业变革,产品开发数字化包括工业生产全流程,涵盖产品设计、生产规划、生产工艺、自动生产、远程服务等,产品设计、开发、生产、流通的整个系统呈现出跨学科的技术设计、复杂多样的表现形式、内部紧密依存的关系。未来新一代制造业技术技能人才需要具有自动化、信息技术、机械专业、物联网技术等多元的、宽泛的专业基础知识;具有灵活的、精湛的专业技能;具有能迁移、能创新的能力素质;需要来自不同领域、不同学科、具有不同经验的人组成团队。原有学科专业体系,对人才知识和能力的培养紧扣自身专业领域的内容,缺乏对相关联交叉学科领域知识、能力的培养,不能满足智能制造对产业人才的新需求。因此,急需探索复合型人才的培养新路径。

二、人才培养的现状

(一)高等教育人才培养的现状

我国高等教育分为专科教育、本科教育和研究生教育三个层次。专科教育培养学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识,具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力,高职教育尤为重视职业技术和技能的培养。本科教育培养学生系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识,掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识,初步具有从事本专业实际工作和研究工作的能力。研究生教育培养学生掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识,掌握相应的技能、方法和相关知识,培养从事本专业实际工作和科学研究工作的能力。不论是哪一种层次的教育,都强调的是“本专业”,即某一个专业的知识、能力、素养的培养,而忽略了多学科、跨专业的复合能力训练。这不能匹配工业4.0的人才需求。

(二)我校人才培养的现状

我校校企合作人才培养从2009年,探索“订单式”人才联合培养班。2015年起,开始”现代学徒制”人才培养实践。2016年起,探索“中德双元制“人才培养。多年的培养模式改革历程中,遇到了几个困惑:

(1)1+1模式的现代学徒制。一个专业和某一个企业合作开展的现代学徒制班级培养出来的人才,专业单一,一个企业完全吸收一届学徒制学生的能力有限,难以开展第二期的培养。如重新开发另一企业,以往的一些设备投入、教学资源投入必定存在不能完全匹配的情况,一方面资源没有充分使用,另一方面又需要重新投入资金开发新项目,这无疑是不可持续发展的。

(2)1+1+n模式的中德双元制。一个专业、一个企业联合培养供给多个企业使用的人才。在培养中,最大的问题是即便是同一工种的技术人才,由于企业设备、工艺、管理模式不同,造成企业对人才要求也完全相同。以数控机床加工为例,本地中小企业常用的系统是华中或FANUC,德国企业使用的是SIMENS。就设备投入来说,校方很难对每种类型都予以大批投入,如果类型全覆盖必然导致台套数不足,这样学生实际训练的机会实际减少了。技能训练的水平难以提高。如何将不同要求化解融合到一起,用共同的教学内容来进行培养,是难以破解的难题。

(3)1+1(n)模式的订单班。与企业合作订单班的过程中,有企业提出新的诉求。中等规模的企业对一个岗位的人员需求少,但需要不同类别岗位、不同专业知识的人员都有需求。如何跨专业组建班级、如何配置企业岗位课程以满足不同专业人才培养的需求,也是一个亟待解决的难题。

三、混合组班现代学徒制探索实践

一方面,鉴于以往人才培养模式探索中遇到的实际问题有待解决;一方面,企业需求具有多学科知识结构的复合型人才。我校开始探索工业4.0背景下跨专业复合人才现代学徒制培养模式改革实践。

(1)组班。需求调研,确定培养岗位和人数,生企双向组班。2018年,与欧拓汽配公司实践探索多专业复合现代学徒制培养。调研企业人才需求以后,培养定位电气维修工和机械维修工两个工作岗位。与佳利电子公司时间探索多专业复合现代学徒制培养。根据企业培养需求,拟定工艺工程师、运维工程师、辅助设计工程师三个岗位。学院组织应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术专业学生参与企业参观、宣讲会,通过双向选择的方式,择优选拔组建了学徒班。

(2)培养。欧拓学徒班培养采用“2+1”模式,前两年在校内完成学徒基础职业能力的培养和训练,最后一年在企业完成学徒核心职业能力的培养。梳理两个学徒岗位的工作内容,明确学徒岗位核心能力的需求。佳利5G通信英才班采用“1W1M2M1Y”的工学交替模式,即大一进企业1周(第一学期)+1月(第二学期),大二进企业2月,大三进企业1年。进企业期间开展10门企业岗位课程学习和三大实习。

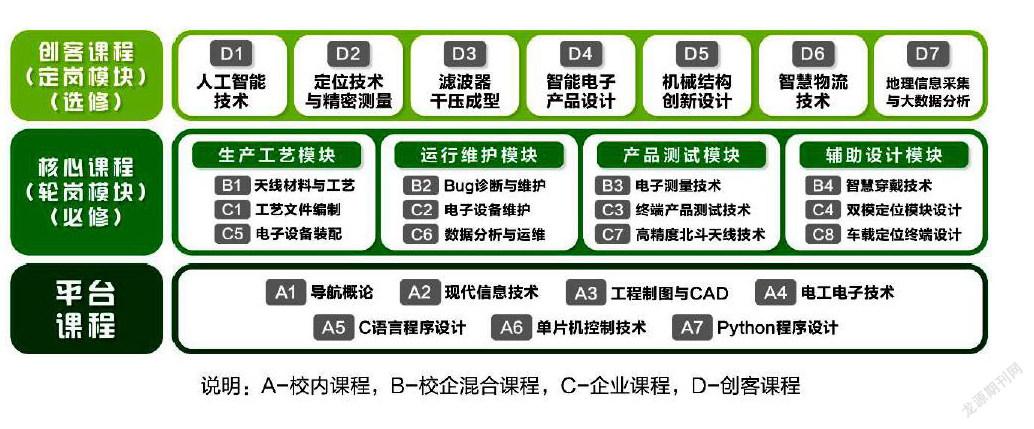

根据企业培养岗位核心能力,分析人才培养的课程体系,校企联合开发企业岗位课程标准,职业能力标准。根据标准制定人才培养方案,选定课程教学内容。建立了“公共基础课+岗位群技术技能基础课+岗位技术技能课+学徒个性发展与创新创业课”的四维课程体系。分类制定岗位培养课程体系,学徒需定岗后修习岗位群技术技能基础课、选定岗位的岗位技术技能课程和个性发展与创新创业课。校内骨干教师、企业工程师联合组建教材开发组,以岗位典型工作任務和企业产品作为对象,开发企业岗位课程教材。

人才培养过程中,实施动态工学交替教学组织形式。实施双主体(企业和学校)管理,紧扣产业核心岗位关键能力主线,学校为合作企业量身定制人才培养方案。按照“工作岗位学习三年不断线,职业能力培养三年不断线”的理念,实施基于企业生产现场的分层分类教学,重构教学组织方式和考核评价体系。一年级,进入北斗企业培训车间,培养自动化类职业基础能力和创新意识;二年级,进入北斗企业生产线,培养自动化类职业核心能力和创新思维;三年级,进入企业研发中心\企业生产分厂,依托企业提供的“北斗创客家”创新平台,进行创新能力的实践,培养自动化类职业发展能力和创新能力。

(3)考核。建立“课程评价+职业技能综合水平评价+职业任职资格评价”的三元四维评价机制。企业岗位课程采用企业命题,理论+实践的考核方式,课程评价采用教师评价、企业导师评价、学生互评三方综合评价。学徒三年需要通过第三方评价机构的职业技能综合水平考核,获得第三方职业技能等级证书或职业资格证书。校企联合开发企业任职资格评价标准,考核学生岗位胜任度。学徒出师按照企业任职资格标准进行评价认定,评价包括职场问卷调查、知识能力测试、岗位能力举证答辩。

四、结论

通过企业人才需求分析,拟定培养岗位。基于岗位能力建立四维课程体系,根据岗位根据的核心能力分析人才培养的核心要素,建立企业岗位课程。根据岗位典型工作任务和企业实际项目开发企业岗位课程标准,确定教学内容。大大缩短了人才适岗的时间,极大提高学校人才供给与企业需求的适配度。

参考文献:

[1]徐兰、徐婷.工业4.0背景下高职教育人才培养模式创新研究[J].职业技术教育,2017(16):34-38.

[2]孟春青.高等职业教育如何应对“工业4.0”人才需求[J].教育探索,2015(8):49-52.

[3]温贻芳,江建春.企业视角:工业4.0背景下高职制造类专业人才的新需求与培养[J].职教论坛.2016(21):46-49.

[4]黄海珍.现代职业教育体系建设背景下跨专业复合型人才培养探索[J].成人教育, 2015(8):65-68.

[5]曹国红.跨专业培养动车乘务专业人才培养模式的探讨[J].中国职业技术教育.2013(26):13-15.

作者简介:

吴湘莲(1977年-),女,副教授,研究方向为高职应用电子技术专业人才培养模式。