3~6 岁幼儿单腿站立姿势控制的动作发展特征

2021-04-09赵盼超文蕊香李嘉慧姜桂萍纪仲秋

赵盼超,文蕊香,李嘉慧,梁 晓,姜桂萍,纪仲秋

人体姿势控制能力是通过中枢神经系统 (CNS)整合视觉、本体感觉、前庭觉的多感官信息来维持身体重心在合理范围内移动,从而保持身体稳定的能力[1]。单腿站立测试是评估姿势控制能力常用且有效的方法,在《M-ABC 量表》中,单腿站立时长作为检测静态平衡能力的指标,可以精确地筛选出平衡能力发育障碍的幼儿[2]。一项马蹄内翻足的研究表明,单腿站立测试可以有效评估骨严重受损幼儿的平衡能力[3]。长期单腿站立训练能够提高幼儿的平衡能力和姿势控制能力[4],很多研究将其作为姿势控制障碍疾病的治疗方案,例如:脑卒中[5]、髋关节疾病[6]等。还有研究表明,单腿站立时重心控制能力对于独立行走十分重要[7]。单腿站立动作不仅与姿势控制能力的发展密切相关,也是幼儿阶段必须掌握的基本动作技能,如果幼儿没有掌握好基础的动作技能,在成年期完成复杂动作的能力将会降低[8]194-196,这就说明对该动作发展的研究十分必要。Condon 等[9]的研究提出,单腿站立动作的发展会随年龄的增长而显著提高,到10 岁左右才接近成人水平。目前的研究中,足底压力中心相关指标作为评价姿势稳定性的“金标准”[10],很多学者对其展开了研究,但几乎没有人对单腿站立动作技能的发展阶段进行划分,而该研究可以清晰描述动作特征,发现动作成熟时间,进而促进动作发展。因此,本文利用定性分析和定量分析相结合的方法探讨年龄、动作发展阶段、性别对单腿站立动作中关节角度和下肢肌力的影响,采用回归方程筛选出对该动作产生影响的运动学指标,以揭示3-6 岁幼儿单腿站立姿势控制能力的发展规律并提出合理化建议。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本实验在北京市2 所一级一类幼儿园中进行,分别在大、中、小班随机抽取幼儿共135 人(男生为68人、女生为67 人)。按年龄将幼儿分为3 岁组(3≤X<4)、4 岁组(4≤X<5)、5 岁组(5≤X<6)和 6 岁组(6≤X<7),受试者年龄=测试当天的日期-出生日期。纳入标准为:有良好的理解能力,身体健康,没有身体发育障碍和认知功能障碍疾病,无骨骼肌肉协调性疾病,运动能力正常。实验前向受试父母详细解释并签署知情同意书。实验已通过北京师范大学伦理委员会的审批(201910210061)。

1.2 测试方法

1.2.1 测试工具

采用 BTS(Elite,BioengineeringTechnologyand Systems,Milano,SMART DX 700,Italy)红外动作捕捉系统采集运动学数据,系统中8 个摄像头和Vixta 数字录像机的拍摄频率均为100 Hz,分辨率为640 dpi×480 dpi。测试在Kistler 三维测力台(KISTLER 公司,瑞士,型号:kistler928E)上进行,尺寸为0.6 m×0.4 m×0.2 m,采样频率为250 Hz,静态检测误差小于0.5%,BTS 系统具有良好的可靠性和有效性[11]。

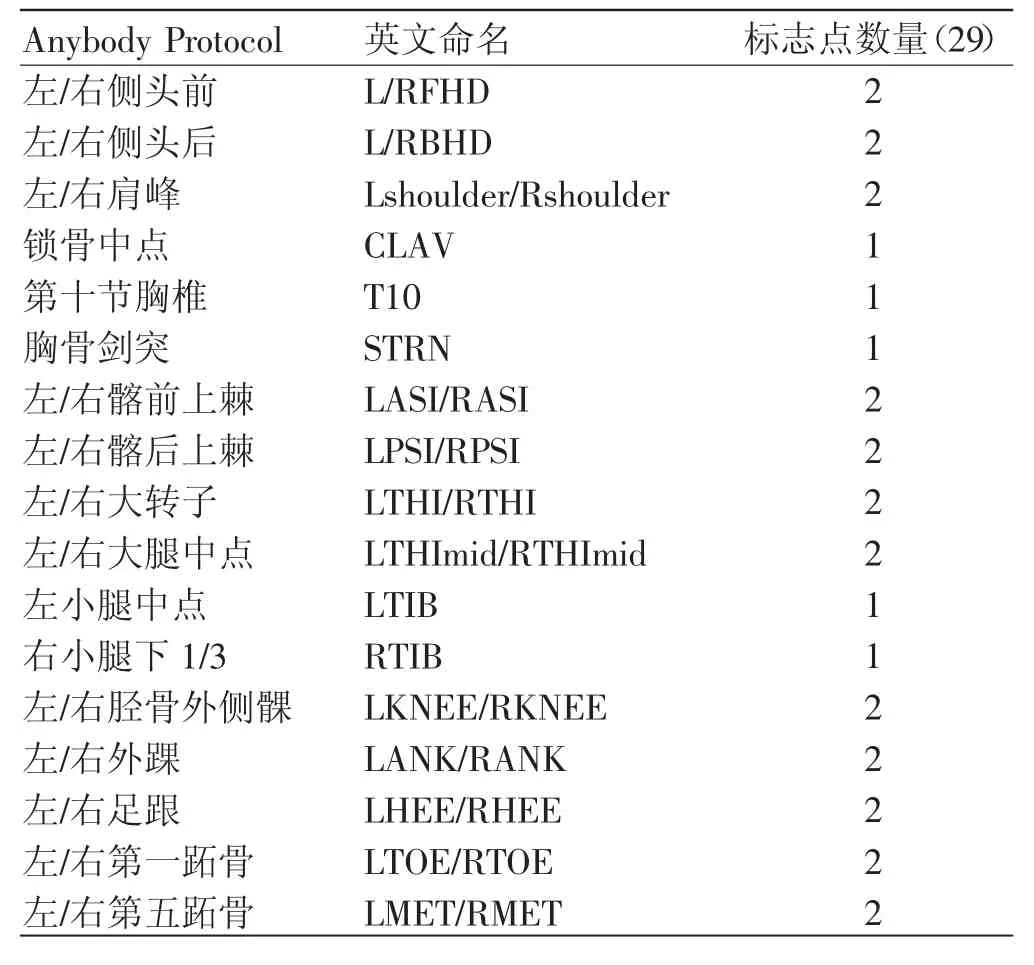

选用“Anybody 7.0”(AnyBody Technology 公司,德国)软件建立幼儿个性化的仿真模型,按照Anybody 人体标准下肢模型粘贴Marker 点,位置见表1。

表1 Marker 点位置

1.2.2 测试程序

Kistler 三维测力台放置场地中心,周围环形放置8 个红外摄像头,三维测力台和动作捕捉系统同步采集数据。测试前使用三维标定框架对测试场地进行扫描,排除其他反光标志物对测试过程的干扰,测量受试者身高、体质量、骨盆宽、膝宽、踝宽、大腿长度和小腿长度等身体形态学指标,用于仿真建模。随后为受试者穿上紧身测试服,粘贴Marker 点。

受试者赤脚并双脚站立在测力台(消毒后使用)中心,双臂自然下垂于体侧。通过询问常用踢球腿确定幼儿有利腿,本文选取的均是右利腿(支撑腿)的幼儿,左腿抬起。随后,根据测试人员发出的指令,进行3次睁眼单腿站立测试,幼儿可根据自身情况利用手臂抬起策略维持平衡,鼓励幼儿尽最大可能保持长时间的单腿站立。由一名测试人员发出指令并记录数据,另一名在旁边保护受试者。测试完毕后在皮肤接触反光点处用酒精棉球进行擦拭消毒。

1.2.3 发展阶段划分

测试结束后,反复观察每个幼儿的测试视频,选取最稳定的一次采集数据并进行分析。本文依据Seefeldt[8]197-200提出的整体序列法理论,从躯干倾斜、手臂位置与摆动、大腿抬起角度、支撑腿屈曲角度几个方面,将单腿站立动作发展划分为初级阶段、中级阶段和高级阶段。

1.2.4 数据处理

运动学数据在“BTS Analyzer”软件中处理,根据动作发展阶段选取以下指标进行计算:1)脊柱倾斜角:两肩峰中点与第十节胸椎连线在额状面上的投影与垂直轴的夹角;2)骨盆倾斜角:左右髂前上棘的连线在额状面上的投影与额状轴的夹角;3)髋关节屈曲角:髂前上棘、股骨大转子和大腿中点连线投影到矢状面上的夹角;4)髋关节外展角:股骨大转子与大腿中点连线在额状面上的投影与垂直轴的夹角;5)膝关节屈曲角度:左大腿中点、股骨外侧髁、小腿中点连线投影到矢状面上的夹角;6)踝关节屈曲角度:小腿中点、足外踝与第五跖骨连线投影到矢状面上的夹角;7)支撑腿膝关节屈曲角度:右大腿中点、股骨外侧髁、小腿中点连线投影到矢状面上的夹角。

动力学数据处理过程:1) 将红外数据在“BTS Tracker”软件中进行连点,随后在“BTS Analyzer”软件中进行数据的平滑处理。2)将数据以C3D 的格式导出软件,并导入“Anybody 7.0”软件中,将幼儿的身高、体质量、大腿长度、小腿长度和骨盆宽等主要形态学指标,输入软件的脚本文件中。3)C3D 文件中的Marker点驱动对应的人体骨骼系统,程序运行完毕后,呈现关节力、力矩、肌肉力等指标,本文仅选取幼儿下肢肌力相关数据。

1.3 数理统计

采用SPSS 19.0 对实验数据进行统计分析,各指标以平均值和标准差(x¯±s)的形式表示。本文所有连续型数值均满足正态分布检验。以单因素方差分析比较站立时间差异;以三因素方差分析检验年龄、动作发展阶段和性别对幼儿站立姿势控制的主效应和交互效应;以逐步回归法建立单腿站立时间与关节角度和人体形态学参数的线性回归方程;以双因素方差分析检验年龄和动作发展阶段对幼儿肌力的影响;方差分析中,组间数据的两两比较均采用LSD 法;以p<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 受试基本情况

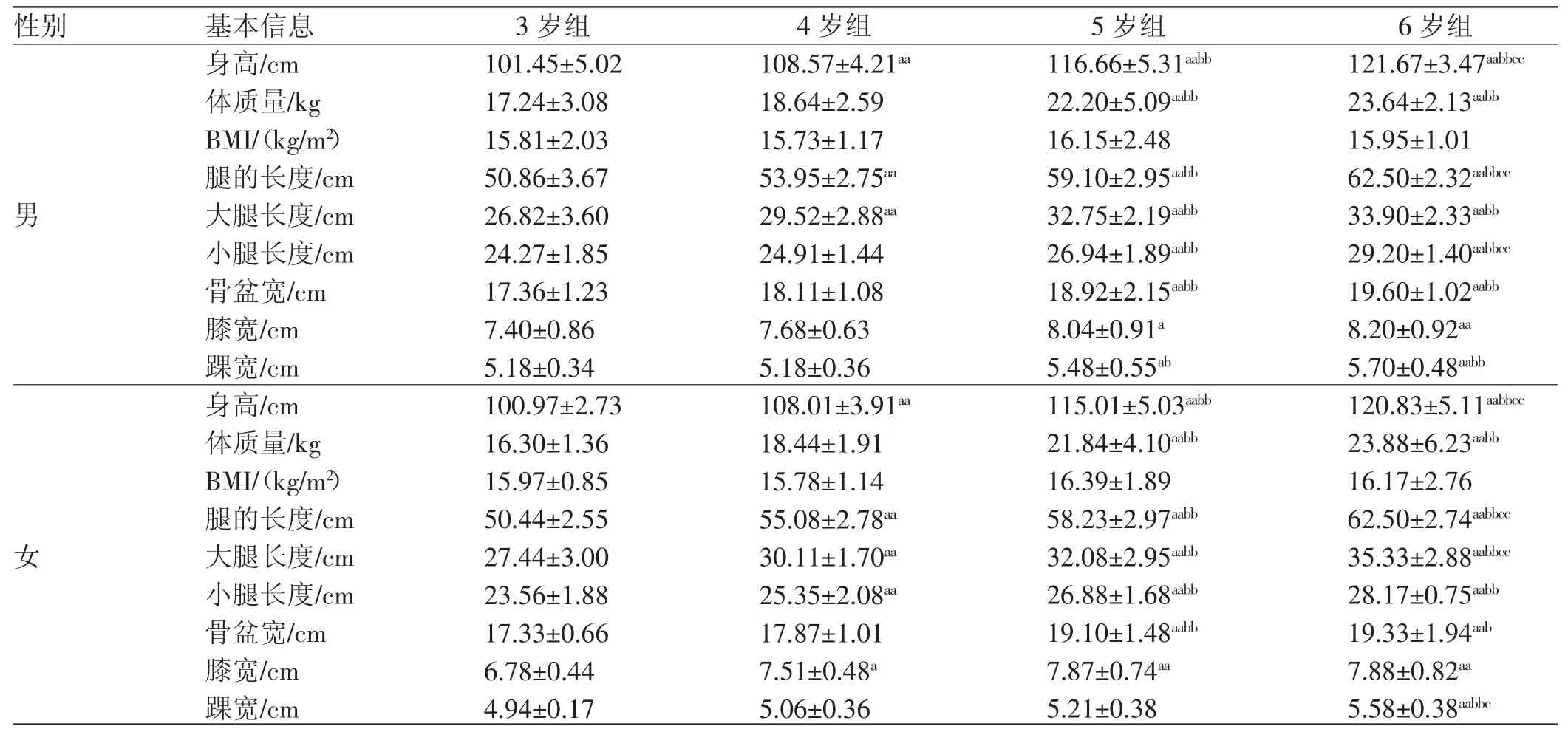

本研究中有135 名幼儿参加了实验,男生为68人(3 岁组为 11 人、4 岁组为 22 人、5 岁组为 25 人、6岁组为 10 人),女生为 67 人(3 岁组为 9 人、4 岁组为26 人、5 岁组为 26 人、6 岁组为 6 人)。各年龄组幼儿的身高和体质量均具有非常显著性差异(p<0.01),BMI 不具有显著性差异。大腿长度、小腿长度、骨盆宽度、膝宽度和踝宽度随年龄增长而增大,具有显著性差异(p<0.05)(见表 2)。

2.2 录像分析结果

对所有受试幼儿的测试视频进行观察和比较,将3~6 岁幼儿单腿站立动作技能分为3 个发展阶段,各阶段的动作表现为:初级阶段,脊柱和骨盆产生较大的倾斜和扭转,躯干向非支撑腿倾斜,身体前倾。手臂抬起较高的高度,类似于跑步时手臂的高位保护策略,并伴随上下晃动。大腿产生较大的抬起高度,髋关节产生较大的外展角度和较大程度的屈曲,膝关节产生较大程度的屈曲,勾脚尖,支撑腿膝关节屈曲角度较大。中级阶段,脊柱和骨盆产生较小的倾斜,躯干接近直立。手臂抬起的高度较小,仍会有轻微的晃动,大腿抬起高度减小,髋关节外展角度和屈曲角度减小,膝关节屈曲角度减小,踝关节背曲角度减小,支撑腿膝关节屈曲角度减小。高级阶段,脊柱和骨盆接近直立状态,身体直立或后倾。手臂抬起的高度较小,并且保持稳定在同一高度,髋关节呈现出最小的外展角度,大腿抬起高度和膝关节屈曲角度适中,踝关节自然下垂,支撑腿接近直立状态。

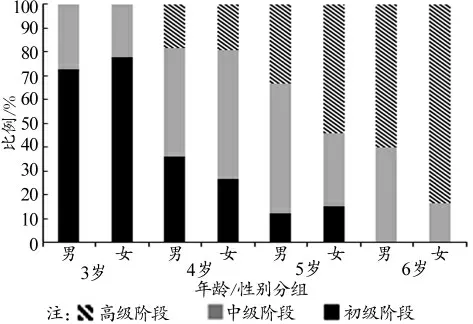

图1 为3~6 岁幼儿单腿站立动作发展阶段的年龄分布比例图,由图1 可知,3 岁组分布在初级阶段和中级阶段,4 岁和5 岁组在3 个阶段均有分布,6 岁组分布在中级阶段和高级阶段。

3 岁组处于初级阶段的人数比例最高,男生人数占比为72.73%,女生人数占比为77.78%,中级阶段男生人数占比为27.27%,女生人数占比为22.22%。4 岁组初级阶段和中级阶段的男生人数和女生人数的比例之和分别占该年龄段总人数的80%以上,中级阶段的受试者人数比例最高,男生人数占比为45.45%,女生人数占比为53.85%。5 岁组中级阶段和高级阶段人数比例之和占该年龄段总人数的85%以上,男生中级阶段的人数最多,占比为54.17%,而女生高级阶段人数最多,占比为53.84%;6 岁组在高级阶段的人数占比最多,男生为60%,女生为83.33%。3 个单腿站立动作发展阶段中,初级阶段人数随年龄增大而减少,中级阶段人数呈现年龄区间两边少,中间多的特点,高级阶段人数随年龄增大而增加。

表2 受试者基本信息

图1 幼儿单腿站立动作发展阶段的年龄分布比例

2.3 运动学结果

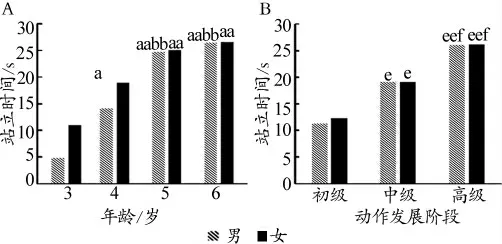

图2 为不同年龄和不同动作发展阶段幼儿单腿站立时长,从中可以看出,3~6 岁幼儿站立时间随年龄增长和动作发展阶段成熟而增加(p<0.05),不同性别表现出相同的趋势。

图2 不同年龄和不同动作发展阶段幼儿单腿站立时间

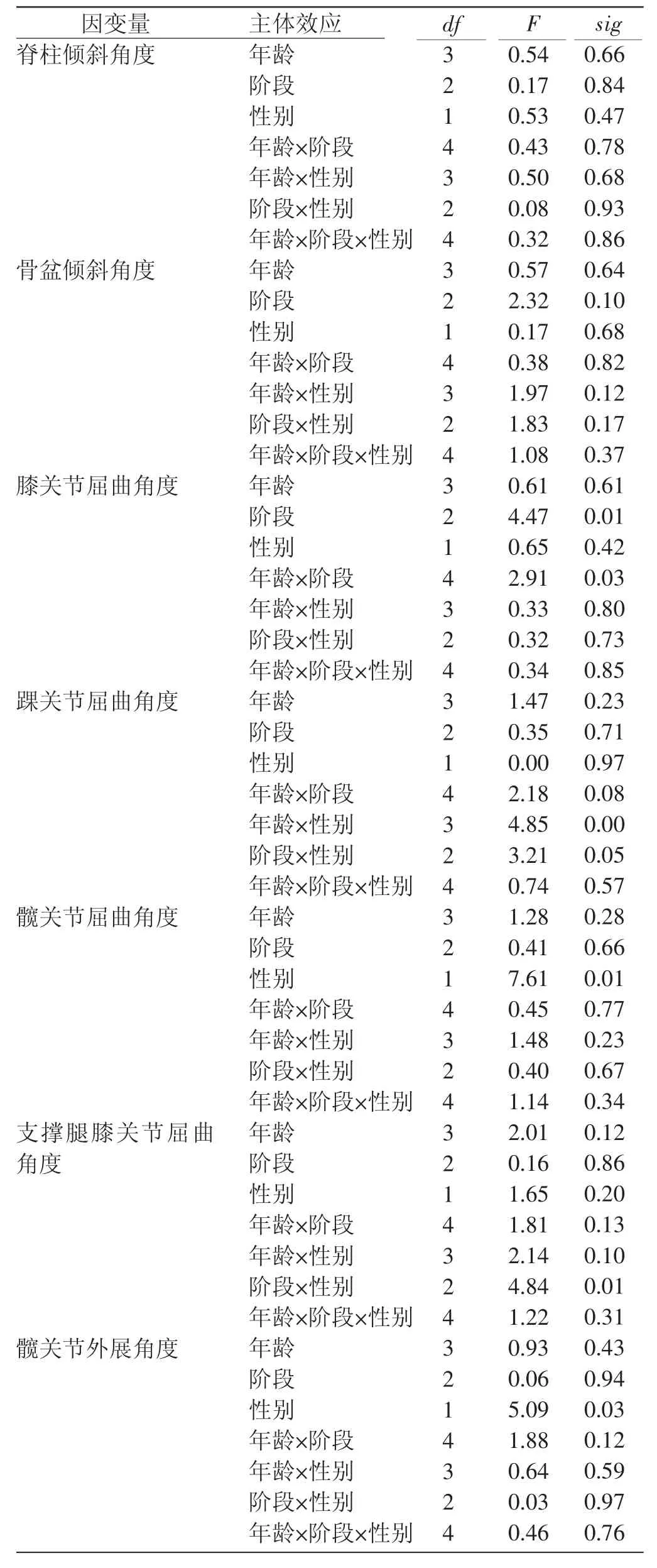

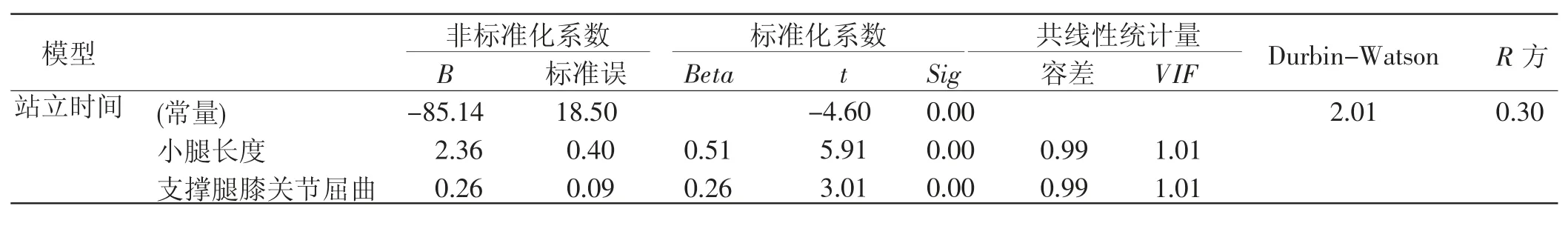

采用 4(3 岁组、4 岁组、5 岁组、6 岁组)×3(初、中、高级阶段)×2(男生、女生)的三因素方差分析,比较不同年龄、不同动作发展阶段、不同性别的幼儿单腿站立动作的运动学参数之间的差异(见表3)。

表3 不同年龄、不同动作发展阶段、不同性别的受试单腿站立动作技能运动学参数的方差分析

受试3~6 岁幼儿在膝关节屈曲角度上出现显著阶段主效应(F[2,106]=4.47,p=0.01<0.05)和年龄×阶段的交互效应(F[4,106]=2.91,p=0.03<0.05)。踝关节屈曲角度出现显著年龄×性别(F[3,105]=4.85,p=0.00<0.01)的交互效应。髋关节屈曲角度出现显著性别主效应(F[1,108]=7.61,p=0.01<0.05)。支撑腿膝关节屈曲角度出现显著的阶段×性别交互效应(F[2,106]=4.84,p=0.01<0.05)。髋外展角度出现显著性别主效应(F[1,103]=5.09,p=0.03<0.05)。

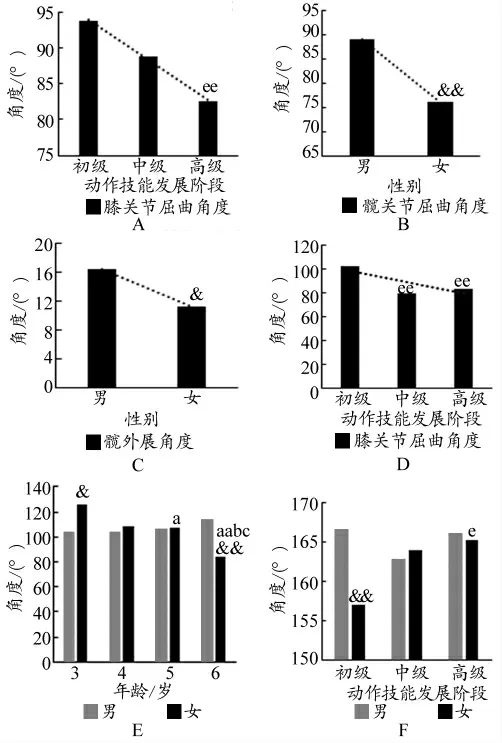

主效应结果表明:膝关节屈曲角度,初级阶段显著大于高级阶段。受试男生髋关节屈曲角和髋外展角度均大于受试女生。简单效应分析表明:5 岁组膝关节屈曲角度,初级阶段显著大于中、高级阶段;3 岁组和6 岁组的踝关节屈曲角度产生性别差异,随年龄增长,受试女生踝关节屈曲角度逐渐减小;在初级阶段,支撑腿膝关节屈曲角度出现性别差异,随年龄增长,受试女生支撑腿膝关节屈曲角度逐渐增加(见图3)。

图3 关节屈曲角度的主效应与交互效应

2.4 回归分析与建模结果

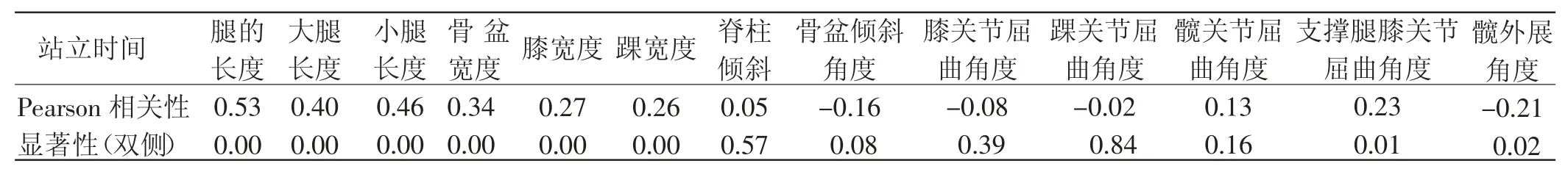

单腿站立时间与人体形态学参数均具有非常显著正相关关系,与支撑腿膝关节屈曲角度具有显著正相关关系,与髋外展角度具有显著负相关关系(见表4)。

选取显著相关的8 个指标为自变量,站立时间为因变量,选择逐步回归法进行线性回归分析。VIF 为方差膨胀系数,当其值大于3 时,说明存在共线性的问题,将所有数据导入自变量框中,发现大腿长度、小腿长度和腿的长度3 个指标的VIF 值>3,说明出现共线性问题,因此将腿的长度剔除。当DW 值的范围在(1.5~2.5)之间时,认为样本之间无自我相关,样本独立。由表5 得到回归方程:Y=-85.14+2.36x1+0.26x2,其中:Y表示站立时间,x1表示小腿长度,x2表示支撑腿膝关节屈曲角度。

表4 站立时间与人体形态学和运动学参数的相关性

表5 站立时间与人体形态学参数和关节角度的回归分析

2.5 动力学指标统计结果

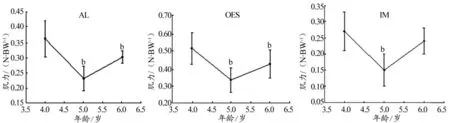

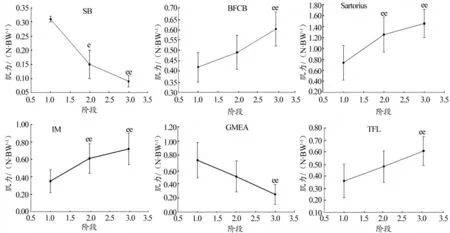

采用双因素方差分析对29 名4~6 岁受试幼儿(4岁组为 14 人,5 岁组为 8 人,6 岁组为 7 人) 进行下肢肌力分析。为排除体质量的影响,下图均是除以体质量后的标准化肌力数据。右腿(支撑腿)在长收肌AL(F[2,11]=5.97, p=0.02<0.05)、闭孔外肌上束 OES(F[2,12]=4.16,p=0.04<0.05)和髂肌中束 IM(F[2,13]=4.39,p=0.04<0.05)肌力体现出了年龄的主效应(如图4 所示)。左腿(非支撑腿)在半膜肌SB(F[2,11]=11.63,p=0.00<0.01)、股二头肌短头 BFCB(F[2,20]=4.29, p=0.03<0.05)、缝匠肌 Sartorius(F[2,20]=12.36,p=0.00<0.01)、髂肌中束 IM(F[2,20]=5.03, p=0.02<0.05)、臀中肌前束 GMEA(F[2,16]=4.83,p=0.04<0.05)、阔筋膜张肌 TFL(F[2,20]=5.21,p=0.02<0.05)肌力体现出动作技能发展阶段主效应(如图5 所示),AL(F[2,10]=5.76,p=0.02<0.05)、闭孔内肌OI(F[1,13]=6.04,p=0.03<0.05)体现出年龄×动作技能发展阶段交互效应。

图4 右腿(支撑腿)肌力年龄主效应

3 分析与讨论

3.1 幼儿单腿站立姿势控制能力的阶段发展特征

本文依据整体序列法将3~6 岁受试幼儿单腿站立动作划分为初级、中级和高级3 个发展阶段,这是描述基本动作技能的常用方法,Seefeldt 等[12]和 Halverson 等[13]采用这种方法描述同时出现在儿童动作发展的一般特征和行为模式,为动作技能模式提供了一种快速分类方法。动作技能发展阶段划分可以帮助教师、家长及研究人员了解幼儿动作技能发展水平并发现瓶颈和关键期,进而促进幼儿动作技能良性发展。

图5 左腿(非支撑腿)肌力阶段主效应

整体序列法作为一种定性研究方法,能够很好地评价幼儿动作技能的成熟程度。范雪等[14]采用该方法对我国3~6 岁幼儿跑步动作技能进行重新划分,发现3 个发展阶段更适合我国幼儿的基本特征。文蕊香等[15]依据整体序列法将806 名幼儿投掷动作划分为5 个发展阶段,发现第2 阶段是学龄前幼儿投掷动作发展的瓶颈, 并提出了每个年龄段应注意的问题和动作技能发展的建议。张莹[16]按照部分序列法对幼儿投掷动作进行阶段划分,细致地探讨了投掷动作的发展水平,并提出,幼儿投掷动作的发展并非是随年龄增长的线性增长模式,与投掷动作发展阶段和投掷经验密切相关。本文将睁眼单腿站立动作划分为3 个发展阶段,能够清晰地了解不同年龄受试幼儿单腿站立动作技能的发展变化。

3 岁组受试幼儿仅存在初级阶段、中级阶段,且女生初级阶段的人数比例大于中级阶段。4 岁组包括3个发展阶段,女生中级阶段的人数占比大于男生。3~4 岁是幼儿从初级阶段、中级阶段向高级阶段的过渡。5 岁组女生高级阶段的人数占比大于男生。到了6 岁组,仅存在中、高级阶段,且女生高级阶段的人数占比大于男生。综上所述,随着年龄的增长,3~6 岁受试幼儿单腿站立动作逐渐发展成熟。初级阶段的人数随年龄增长而减少,中级阶段出现在全部的年龄组,呈现3~6 岁年龄区间两边少、中间多的特征,高级阶段的人数随年龄增长而增加。女生的动作发展各阶段人数逐渐多于男生,到了5~6 岁女生动作发展高级阶段人数明显高于男生。

3.2 幼儿单腿站立姿势控制能力的运动学特征

本研究统计数据显示出膝关节屈曲角度的阶段主效应、髋关节屈曲角度和髋外展角度的性别主效应,呈现出更多的交互效应,表明3 个自变量中至少有两者对因变量有显著性的影响。幼儿单腿站立动作技能发展初级阶段,幼儿为了保持身体的稳定,会让自己的躯干贴近非支撑腿,因此,初级阶段的幼儿膝关节角度较中级阶段、高级阶段大,在5 岁组最明显。髋关节屈曲角度和外展角度均表现出男生大于女生,男生需要抬高肢体并借助额状面运动才能维持身体的稳定[17],这与年龄小的幼儿在跑步时,采用的手臂高位保护策略相似[8]。踝关节屈曲角度的简单效应分析表明:女生随年龄增长踝关节屈曲角度减小,3 岁和6 岁组均出现性别差异,但趋势不同,可能是由于本文中6 岁组女生人数较少导致。支撑腿膝关节屈曲角度出现阶段×性别的交互效应,随动作技能发展阶段的由初级到高级,女生支撑腿膝关节屈曲角度逐渐增大,说明支撑腿伸得越直。初级阶段男生支撑腿膝关节屈曲角度显著大于女生,推测可能与男女生下肢肌力特征的差异有关[18]。3~6 岁幼儿的单腿站立动作特征受年龄、动作技能发展阶段和性别3 个因素的影响,主要在下肢髋、膝、踝关节角度上出现差异,而脊柱和骨盆倾斜角度没有出现差异性特征,需要进一步用相关分析和回归分析筛选出对站立时间产生影响的主要指标。

3.3 幼儿单腿站立姿势控制能力的回归方程建模分析

站立时长作为评价单腿站立姿势控制能力发展的简便易测指标,可以评价幼儿姿势的稳定程度,是一个结果性评价指标[19-20],同时,单腿平衡动作需要全身关节的调控才能维持,因此,关节角度是过程性评价指标。幼儿身体发育指标作为客观条件,也会对其站立时间产生影响,因此,本文旨在建立运动学、人体形态学指标与单腿站立时长的回归方程。统计数据分析结果表明,主要影响受试幼儿单腿站立时长的因素是小腿长度和支撑腿膝关节屈曲角度,小腿长度与年龄增长密切相关,随年龄的增长逐渐增长,而3~6 岁也是幼儿生长发育的快速增长期。在高级阶段,幼儿支撑腿几乎完全伸直,膝关节屈曲接近180°,但年龄小的受试幼儿和初级阶段的受试幼儿支撑腿膝关节屈曲角度都较大,因此,教师应该有意识地锻炼受试幼儿膝关节伸肌群肌力,能够促进该动作技能的发展。

3.4 幼儿单腿站立姿势控制能力的动力学特征

本文采用“Anybody7.0”软件计算下肢肌力,它可以针对不同尺寸的身体生成相应的骨胳肌模型,调用系统内置或自定义的缩放准则函数,对系统中的默认模型(25 bones and 500 muscles)进行缩放[21]。已有研究提出:下肢肌力与单腿站立时长具有很显著的相关性[22]。由于肌肉与认知功能发育不成熟,年龄较小的幼儿无法到达30 s 的单腿站立时长[23]。从本文统计数据来看,支撑腿肌力大小主要受年龄的影响,长收肌、闭孔外肌上束、髂肌中束肌力均呈现出“高-低-高”的肌力特征,5 岁可能是肌力增长的分化阶段。长收肌位于大腿内侧,主要对髋关节的内收起作用。闭孔外肌是紧贴髋关节囊后部唯一的肌肉,主要对髋关节的旋外起作用,并维持髋关节稳定。髂肌主要对髋关节的屈曲和外旋起作用。Raffalt 等[24]的研究表明,年龄小的幼儿由于姿势控制能力较差,肌肉发力不协调,会出现无法合理分配肌力和共收缩的现象,这可能是本研究中4 岁组表现出较大肌力的原因,而6 岁组的幼儿肌力分配合理,出现了肌力节省化现象。非支撑腿肌力更多地表现出阶段主效应,6 块肌肉肌力随动作技能发展阶段增大或减小。半膜肌和股二头肌短头都位于大腿后侧,功能相似,在单腿站立动作中,主要在屈膝时起作用。随着动作技能发展阶段由初级到高级,股二头肌短头的肌力逐渐增长代替半膜肌成为主要的屈膝肌,两者呈现出此消彼长的特征。缝匠肌是人体内最长的肌肉,阔筋膜张肌位于大腿外侧,主要对髋外展、屈曲和稳定膝关节外侧起作用,两块肌肉作为固定骨盆的吊索,在静力和动力状态下共同维持身体平衡,随动作技能发展阶段由初级到高级,肌力逐渐增大。髂肌主要在髋关节的屈曲和外旋时起作用,肌力逐渐增大。臀中肌前束在髋关节屈曲和内旋时起作用,随单腿站立动作发展阶段由初级到高级,肌力逐渐减小。

3.5 不足与展望

本文选取的运动学指标还不够全面,选取的受试者人数较少,在肌力分析时未对3 岁组幼儿的肌力统计数据进行分析,未来应增加额状面和水平面的关节角度指标,增加受试者人数,扩大年龄范围。

4 结论

1)3~6 岁幼儿单腿站立动作可分为初级、中级和高级3 个发展阶段,初级阶段人数随年龄增大而减少,中级阶段人数呈现两边少、中间多的特征,高级阶段人数随年龄增大而增加。

2)3~6 岁幼儿单腿站立姿势控制能力的运动学特征受年龄、性别与动作技能发展阶段的显著影响,存在较多的交互效应,主要体现在下肢髋、膝、踝关节角度的差异上,站立时长主要受到小腿长度和支撑腿膝关节屈曲角度的影响。

3)3~6 岁幼儿支撑腿肌力主要受年龄的影响,肌力变化呈现“高- 低- 高”的特征。5 岁可能是肌力发展的分化阶段,非支撑腿肌力随单腿站立动作技能发展阶段由初级到高级,呈线性增大或减小的趋势。