健身跑者跑步风险认知评价模型的构建及实证分析

2021-04-09胡德刚梁金辉张吾龙

胡德刚,梁金辉,张吾龙

随着《全民健身计划(2016—2020 年)》《“健康中国2030”规划纲要》等政策文件的相继颁布,中国大众参与健身跑的人数与日俱增[1],但随着健身跑人数的不断增长,跑步引起的意外伤害事故也频繁发生[2-4]。究其原因,很大程度上缘于大量健身跑者对跑步风险的认知不足。例如,有资料显示,对于在跑步中出现的头晕、目眩等现象,受访者却只认为是运动疲劳而未及时体检或就医[5]。而关于认知会对行为产生显著影响已被多位学者证明[6-8]。因此,对于健身跑者跑步风险认知开展研究具有现实意义。

国内外学者对于健身跑者的跑步风险因素开展了大量研究,研究的角度和内容也较为广泛[9-14]。部分学者运用定量研究方法对体育运动风险认知与损伤事故的关系展开研究,例如:Cook 提出高水平风险认知对运动损伤具有保护性作用[15];Sjoberg 提出对客观风险的错误判断是造成体育运动损伤事故的主要原因[16];陈金鳌认为低水平风险认知锻炼者比高水平风险认知锻炼者的损伤概率近乎高出8 倍[17]。这些学者的研究结果表明:体育风险认知水平与运动风险行为具有正相关关系。有的学者聚焦于构建不同人群的体育运动风险认知指标评价体系,例如:石岩团队候婵莉构建了中老年人等重点人群的体育活动风险认知模型[18-21];卢松波构建了体育教师风险认知模型[22];李晓亮等构建了学校体育运动风险指标体系[23]等。随着马拉松运动的快速发展,国内外部分学者开始关注并研究马拉松跑者的运动风险认知,例如:伍学明和李翰文等从不同角度构建了马拉松跑者的运动风险认知指标体系[24-25];Chalabaev 等从运动动机的角度分析了马拉松运动参与者的风险认知[26]。这些研究围绕马拉松跑者风险认知指标体系展开,尚缺乏对于马拉松跑者风险认知水平的深入探究。

综上所述,学者们的已有研究既涵盖了运动风险因素,也涉及了对风险认知指标体系的构建,然而鲜见对于大众日常健身跑运动风险认知指标及其认知水平评价的专门研究。鉴于此,构建健身跑者跑步风险认知评价模型并对风险认知水平进行评价具有重要的理论意义和实践价值。本研究将借鉴马拉松跑者运动风险认知的研究成果,基于扎根理论和因子分析方法构建大众健身跑者的跑步风险认知评价模型,并通过问卷调查法有针对性地对认知水平进行实证分析,以期为大众健身跑者提供跑步风险评估工具和跑步安全性指导,进而降低健身跑者跑步风险发生率。

1 研究设计

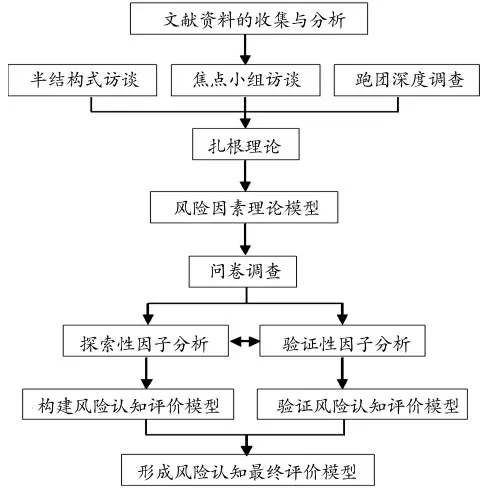

本文选择质性研究和量化研究相结合的方法构建风险认知指标体系并实施评价。主要步骤为:1)采用质性研究的扎根理论构建健身跑风险因素理论模型。本研究基于已有文献,通过半结构式和焦点小组访谈向健身跑者采集第一手数据,继而运用“Nvivo 11.0”对访谈文本编码并结合文献进行聚类归纳,初步构建健身跑风险因素理论模型。2)运用因子分析法验证健身跑者跑步风险认知评价模型。具体做法是:基于扎根理论提炼的概念及其范畴,编制调查问卷,先后运用探索性因子分析法和验证性因子分析法检验评价模型的拟合度,确定健身跑者跑步风险认知的最终评价模型(见图1)。

图1 健身跑者跑步风险认知评价模型构建步骤

2 基于扎根理论构建健身跑风险因素理论模型

2.1 访谈对象与数据采集

本研究团队通过线上数据库和线下图书馆广泛收集文献资料,对文献进行筛选、归类并提取主要信息,通过初步分析后撰写访谈提纲。在此基础上,对30名有5 年以上跑龄的健身跑者采用线上与线下相结合的方式进行半结构式访谈和焦点小组访谈,访谈对象的性别、年龄和地域满足分层随机抽样原则;访谈内容围绕健身跑者跑步中可能发生的运动损伤、运动疾病等意外损伤事故展开,在征求跑者同意后对访谈进行录音和记录。其中:半结构式访谈人数为16 人,访谈时长为20~30 min;焦点小组访谈人数为14 人,每7 人为1 组,每组平均用时90~100 min。访谈提纲如下:1)您为什么坚持跑步,影响您坚持跑步的因素有哪些?2)在最初开始跑步之前您都做了哪些方面的准备,目的是什么?3)在日常跑步之前,您是否做准备活动,所做的准备活动有哪些?4)在日常跑步之后,您是否做放松活动,所做的放松活动有哪些?5)您在跑步过程中遇到过哪些风险(伤病、意外事故等),主要原因是什么?6)您在跑步结束后是否有过不太舒服的感觉,主要原因是什么?7)您认为哪些因素会增加跑步风险,应该怎样防范?访谈同时,在3 个活跃度较高的跑团线上微信群进一步收集有关跑步经验、跑步心得、跑步伤病与康复、跑步打卡图片、跑步科普文章、跑步装备等与本研究密切相关的资料,使得资料更加完善详实。原始数据采集之后,将全部资料转化为文本,用“Nvivo 11.0”软件进行编码分析。

2.2 编码过程

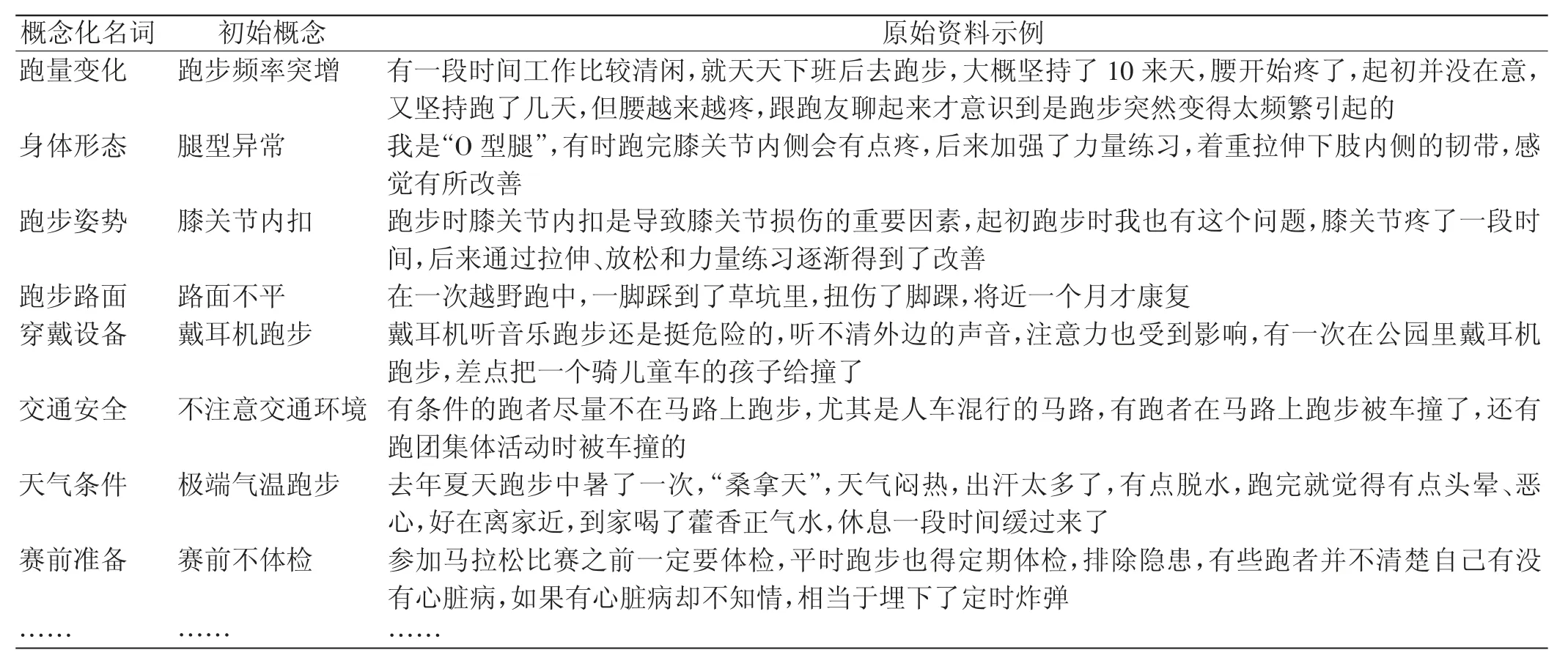

1)开放式编码分析。开放式编码是将收集的资料打散,以从资料中发现的概念类属以新的方式重新组合[27]。本研究中,首先将收集到的资料导入“Nvivo 11.0”软件中,将数字、连词、语气助词等设置为停用词并进行词云分析,确定所获取的资料与健身跑风险认知这一主题的关联性较好,同时为创建节点提供参考;然后将资料打散对健身跑的风险因素进行编码,创建新的节点或添加到已创建的相应节点中,分析同级节点之间的联系,合并概念相同的节点、删除无关联的节点,同时分析“子节点”与“父节点”之间的联系,对相同或相似概念进行归类和整合,形成层次清晰、关联紧密的编码表。在资料分类过程中,摒弃个人偏好,将资料还原到当时情境,逐句客观提炼有价值的概念,共得到158 个初始概念,经过反复对比,删除关联不紧密、参考点数量小于2 的初始概念,合并表述不清晰、无法区分的初始概念,最终得到152 个初始概念和48 个概念化名词(见表1)。

表1 开放式编码表示例

2)主轴编码分析。主轴编码的目的是发现概念之间的各种潜在联系从而建立概念范畴,分析各个概念范畴之间的相互关联和逻辑次序,由小范畴逐渐归类成大范畴,并识别主次,提取出核心范畴[28]。在本研究中,研究团队通过反复分析所获取的第一手资料,分别对每一个类属进行深度分析,并且围绕类属分析其相关关系。经过主轴编码,从48 个概念中提取出14个子范畴,经过反复推敲合并,最终形成5 个主范畴(见表 2)。

3)选择性编码分析。选择性编码的核心任务是依据概念主范畴明确概念核心范畴及彼此间的关联并加以合理解释,通常可以借助归类、抽象等方法[29]。本研究运用归类方法,经过多轮修订,以跑步风险认知→跑步风险行为→跑步风险发生为故事线,形成了包括1 个核心范畴、5 个主范畴、14 个子范畴的理论模型(见图2),涵盖了健身跑过程中存在和潜在的风险因素。5 个主范畴包括跑步技术程序(包括:跑前热身到跑后放松的跑步程序、跑步计划及跑步技术)、个人身心状况(包括:身心状况、生理卫生、心理卫生)、跑步中物的因素(包括:场地器材、服装设备)、跑步中环境因素(包括:社会环境、自然环境、网络环境)、个人参赛管理因素(包括:赛前准备、赛中安全、赛后恢复),其中跑步技术程序、个人身心状况属于内源性风险因素,跑步中物的因素和环境因素属于外源性风险因素,个人参赛管理中包括了内源性和外源性风险因素,属于综合性风险因素。

表2 主轴编码表

图2 健身跑风险因素理论模型

2.3 理论饱和度检验

理论饱和度检验是用新的资料或案例对已形成的概念范畴进行检验,直到不再出现新的类属的过程[30]。一般情况下,研究人员在开放性编码阶段只用70%左右的资料进行编码,剩余30%左右资料用于饱和度检验[31]。本研究依据该原则进行编码,饱和度检验中未出现新的初始概念及范畴,说明信息已经达到饱和状态。

3 基于因子分析构建健身跑者跑步风险认知评价模型

3.1 研究样本的选择

为了确保研究结果的有效性和客观性,本研究样本的纳入标准为:1)跑步频率平均不少于2 次/周;2)跑步距离平均不少于2 km/次;3)跑步配速平均不低于8 min/km;4)年龄不小于14 周岁;5)跑龄不短于6个月,近1 年参加过长跑比赛。

3.2 问卷发放与检验

根据扎根理论构建的理论模型,形成了包括48个核心题项的初始问卷。问卷分为两部分,第1 部分为基本信息部分;第2 部分为跑步风险认知题项,采用Likert 5 点量表(从1 到5 为“非常不重要”到“非常重要”)。通过联系全国各地跑团,依据样本纳入标准,按年龄、性别、地域等进行分层随机混合抽样,对华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北全国7 大区域的健身跑者发放调查问卷1 100 份,收回问卷1 058 份,回收率为96.18%,为了保证问卷的有效性,手动剔除无效问卷46 份,保留有效问卷1012 份,有效率为95.65%。

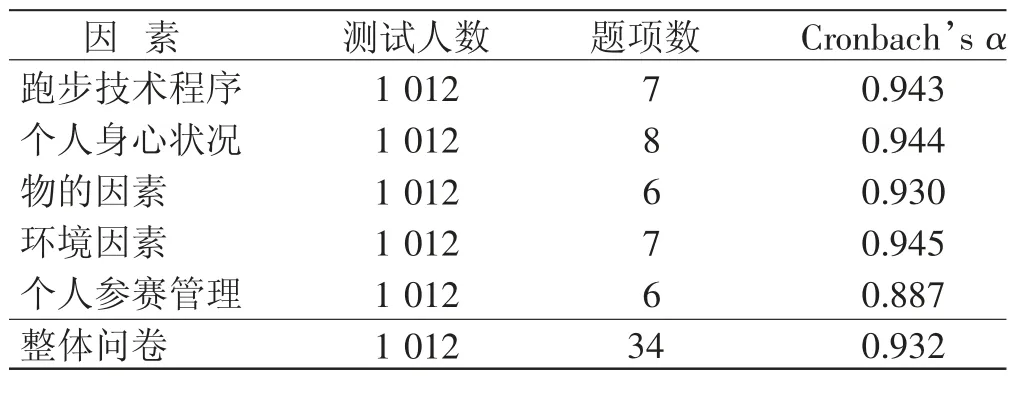

在此基础上,根据问卷回收顺序,将编号为奇数的问卷用于探索性因子分析,将编号为偶数的问卷用于验证性因子分析。问卷信度检验均以Cronbach’s α系数作为判断依据,本研究中各因素Cronbach’s α 系数介于0.887~0.945 之间,均大于0.7,说明可信度较高(见表3)。同时对数据进行KMO 检验和Bartlett 球形检验,KMO 值为 0.944,且 p<0.001,说明数据适合进行因子分析。

表3 问卷信度检验

3.3 探索性因子分析

对问卷的48 个题项进行因子分析,运用主成分正交最大化旋转方式,删除或合并载荷小于0.4 或双载荷的题项14 个,保留34 个题项,最终提取出5 个因子,总体解释变异量为77.391%。每个因子旋转后方差解释率均在10%以上,表明保留的5 个因子是适切的。根据各题项的共同特征以及扎根理论所提取的5个主范畴,将提取后的5 个因子进行命名并按因子载荷由高到低进行如下排序。1)对个人身心状况的认知(解释度17.800%),包括:下肢柔韧性差(0.842)、酒后立即跑步(0.832)、饭后立即跑步(0.824)、下肢有陈旧伤(0.813)、感冒期间坚持跑步(0.810)、下肢形态异常(0.789)、身体出现异常症状时坚持完成跑步目标(0.785)、下肢力量不足(0.776)8 个指标。2)对跑步中环境因素的认知(解释度16.080%),包括:极端气温时在户外跑步(0.840)、过度信赖网络中的跑步指导(0.828)、在人车混行道路跑步(0.824)、在陌生的场所独自跑步(0.815)、在照明条件较差的区域夜跑(0.802)、较大风雨天气在户外跑步(0.798)、重度污染天气在户外跑步(0.705)。3)对跑步技术程序的认知(解释度15.794%),包括:跑步后不放松(0.846)、脚着地方式不合理(0.834)、跑步前不热身(0.813)、跑步姿势不合理(0.807)、跑步中不监测(0.786)、大幅度增加跑步速度或跑量(0.700)、步频相对较慢(0.664)。4)对个人参赛管理的认知(解释度14.248%),包括:有未痊愈的相关损伤而参加长跑比赛(0.879)、有不适宜剧烈运动的疾病而参加长跑比赛(0.848)、未经系统训练而参加长跑比赛(0.835)、参加比赛不遵守规则(0.826)、跑步期间或比赛前不体检(0.822)、跑步比赛前不买保险(0.787)。5)对跑步中物的因素的认知(解释度13.468%),包括:在跑步机上频繁大量跑步(0.840)、在不平坦的路面跑步(0.813)、在湿滑的路面跑步(0.802)、穿着不适宜跑步的鞋袜跑步(0.756)、穿着不适合跑步的服装跑步(0.752)、在公共场所佩戴耳机跑步(0.746)。

3.4 验证性因子分析

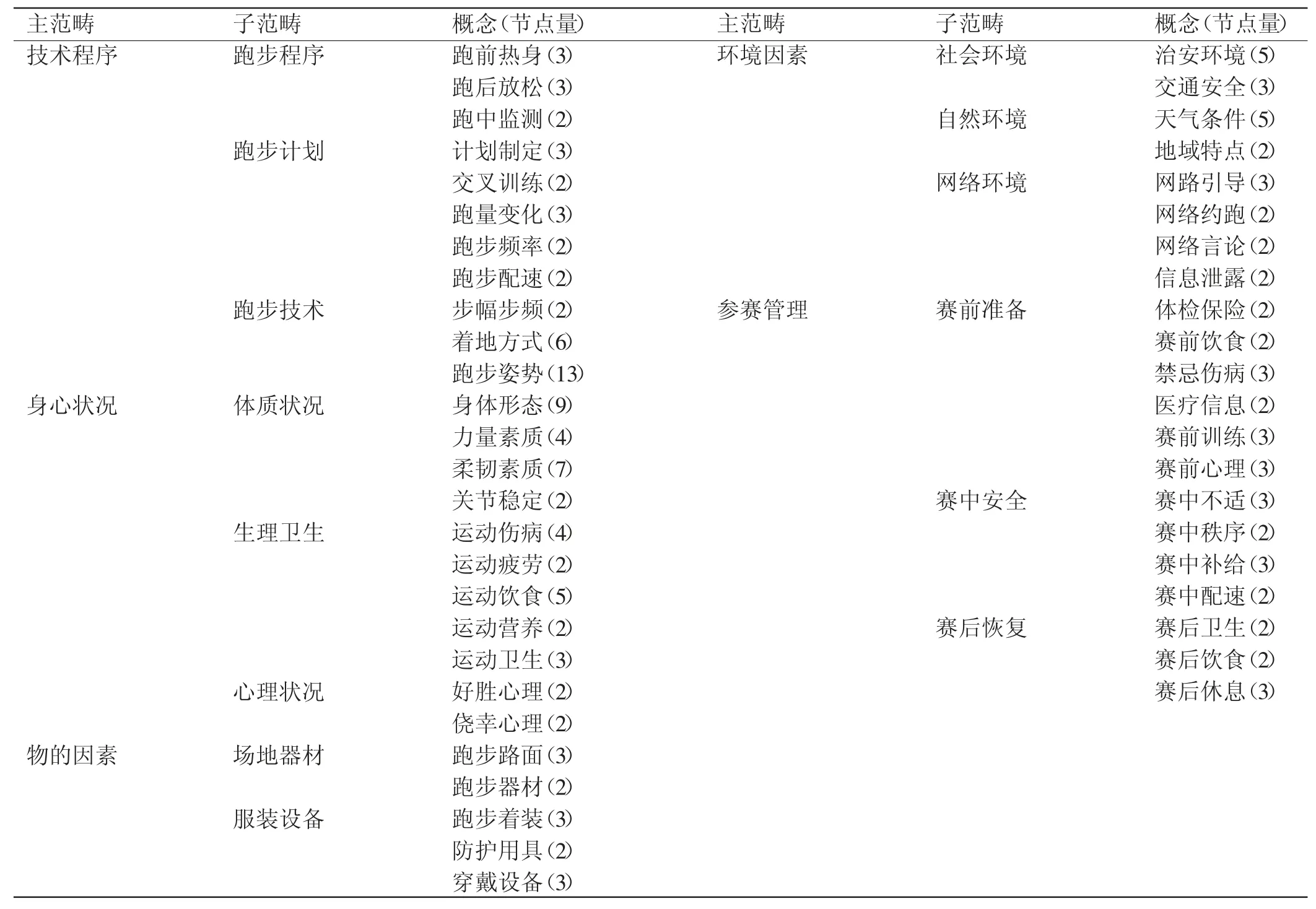

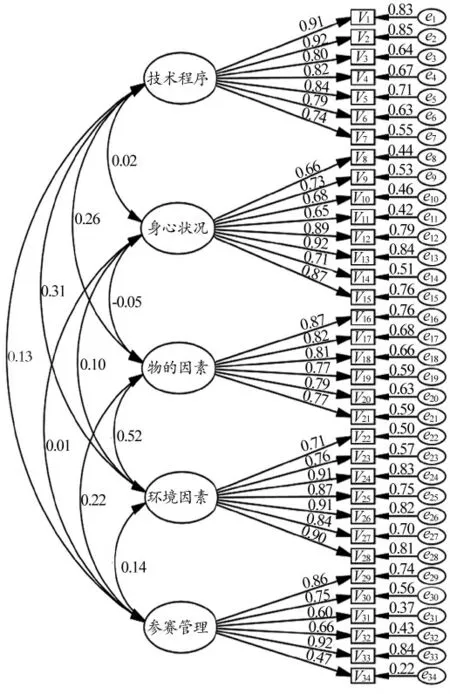

为了进一步检验健身跑者跑步风险认知模型的合理性,确定最终评价模型,以跑步技术程序、个人身心状况、跑步中物的因素、跑步中环境因素、个人参赛管理5 个因子为潜变量,以34 个指标为观测变量,利用“AMOS 22.0”构建结构方程模型,根据修正指标值,对模型中误差变量参数进行释放后,模型的适配情形较参数释放前更佳(见图3)。

图3 健身跑者跑步风险认知评价结构模型

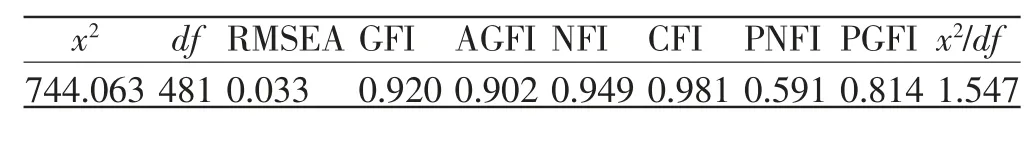

根据“Steiger”构建的拟合优度指标及其判定标准,渐进残差均方和平方根RMSEA 小于0.1 说明数据有较好的拟合度,小于0.05 说明数据有非常好的拟合度;适配度指数GFI、调整后适配度指数AGFI、规准适配指数NFI、比较适配指数CFI 值均大于0.9,说明具有良好适配度;简约调整后的规准适配指数PNFI和简约适配度指数PGF 值均大于0.5,说明具有良好适配度;卡方自由度比值x2/df 小于5 为具有良好适配度,结构模型的各项拟合指数均达到了标准(见表4)。如图3 所示,各指标载荷系数介于0.47~0.92 之间,均高于0.4,可认为该模型的拟合度较为理想。

表4 结构模型的拟合指数

基于此,本研究形成了健身跑者跑步风险认知的最终评价模型。该模型可以用作健身跑者的自我评估,全面提高跑步风险认知水平,循序渐进地参与健身跑,以提高跑步的科学性和安全性。

4 基于评价模型的健身跑者跑步风险认知的实证分析

4.1 健身跑者跑步风险认知整体水平分析

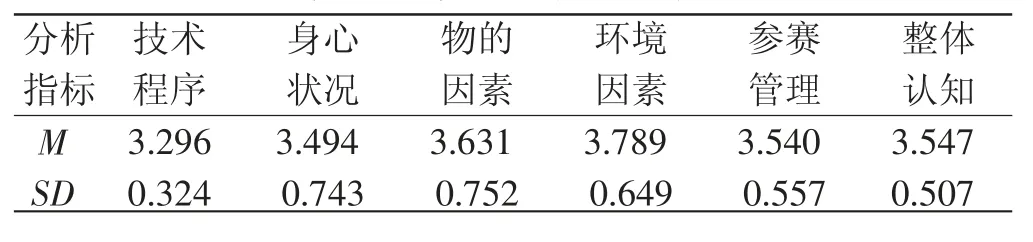

根据调查数据的分析结果(见表5),被调查健身跑者对跑步风险的整体认知度平均得分为3.547 分,认知水平介于一般和比较高之间。5 个认知因素的得分均值由高到低依次为:环境因素(3.789 分)、物的因素(3.631 分)、参赛管理(3.540 分)、身心状况(3.494分)、技术程序(3.296 分),相对而言,健身跑者对于外源性风险因素的认知度较高,对于综合性风险因素的认知度较低,对于内源性风险因素的认知度最低。而根据因子负荷量来看,从高到低排序依次为:身心状况(17.800)、环境因素(16.080)、技术程序(15.794)、参赛管理(14.248)、物的因素(13.468)。综合两者可以得出,身心状况和环境因素是影响健身跑者对跑步风险认知的2 个关键因素。健身跑者对于跑步环境因素的风险认知度最高,结合访谈结果,主要原因是环境因素造成的跑步风险大多具有突发性和不可控性,因此健身跑者对这类风险较为敏感,比如跑步时的天气条件和交通风险等。跑步中物的因素也是健身跑者较为关注的重要风险因素,由于物的因素中存在的风险具有较高的直观可感性和易识别性,因此比较容易引起健身跑者的防范意识,例如:跑步路面的平整度、跑鞋舒适性等。包括马拉松在内的长跑比赛中,参赛者面临的风险较多,参加一场比赛就有可能造成不同程度的急性损伤,例如:小腿肌肉痉挛、肌肉拉伤等。因个人身心状况造成的跑步风险既有急性损伤,例如:晕厥、胸痛等,也有过度使用造成的损伤,例如:髂胫束摩擦综合征、足底筋膜炎等,健身跑者对于个人身心状况的评估和了解不足的现象仍普遍存在。因跑步技术程序的风险对于健身跑者造成的损伤往往具有一定的延迟性,多属于过度使用伤,例如:胫骨骨膜炎、跟腱炎等,因伤病发展比较缓慢,伤病初期常常被健身跑者忽视。

表5 健身跑者跑步风险认知水平(n =1 012)

4.2 健身跑者跑步风险认知水平的差异分析

不同人口学特征的健身跑者对于健身跑的风险认知既有共性又存在差异,分析不同人群间的跑步风险认知差异,对于提高健身跑者跑步风险认知水平,进而促进他们更加科学、安全地跑步具有重要意义。

4.2.1 不同性别健身跑者跑步风险认知水平差异

以性别为变量进行独立样本t 检验,统计结果显示(见表6):男性健身跑者对于5 个风险因素的认知水平均在不同程度上显著低于女性健身跑者。具体而言,男性健身跑者对于跑步技术程序和个人身心状况因素的风险认知度显著低于女性健身跑者(p<0.05)。对于跑步中物的因素、跑步中环境因素、个人参赛管理因素的风险认知度极其显著低于女性健身跑者(p<0.001)。结合数据及访谈结果分析,相对而言,男性健身跑者对于跑步更具随意性和随机性,表现在更容易忽视跑前热身和跑后放松,较少关注和改善跑姿,对于跑步着装、跑步地点和跑步环境的要求较低,存在跑步前准备不足的情况;女性健身跑者对于跑步更具有计划性和严谨性,在关注跑步收益的同时,注重防范跑步风险,尤其是治安、交通等社会环境及网络约跑、网络言论等潜在风险,跑步前的准备工作比较充分。

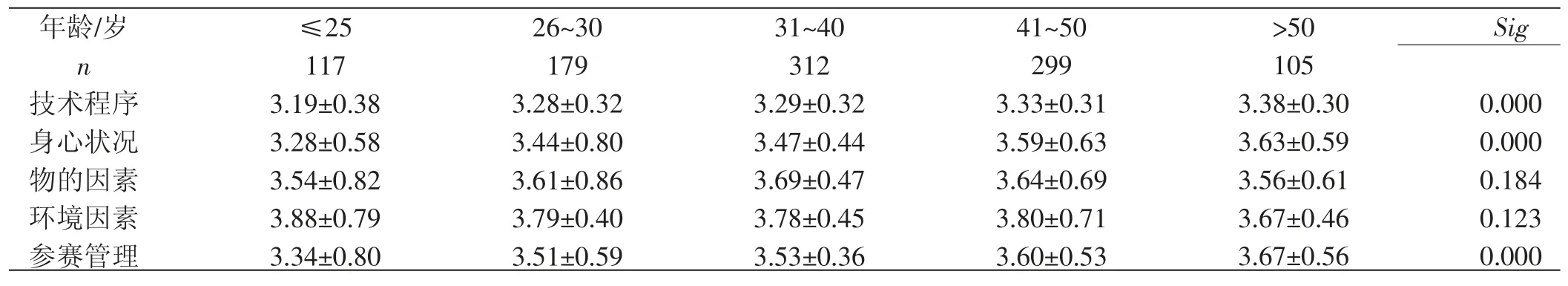

4.2.2 不同年龄的健身跑者跑步风险认知水平差异

以年龄为变量进行单因素方差分析,统计结果显示(见表7):不同年龄健身跑者对于跑步技术程序、个人身心状况和个人参赛管理的风险认知水平差异极其显著(p<0.001),对于跑步中物的因素和环境因素的风险认知水平并未表现出显著差异(p>0.05),这进一步说明外源性风险因素是各年龄健身跑者普遍关注的风险因素。同时,25 岁及以下健身跑者对跑步技术程序的风险认知水平为极其显著(p<0.001),低于年龄段为41 岁以上的健身跑者;对个人身心状况的风险认知水平为极其显著(p<0.001),低于年龄段为31 岁以上的健身跑者;对个人参赛管理的风险认知水平为极其显著(p<0.001),低于年龄段为41 岁以上的健身跑者。结合统计结果中的均值可以说明,随着年龄的增长,健身跑者对跑步技术程序、个人身心状况、个人参赛管理的风险认知水平逐渐提高,即对内源性和综合性风险因素的认知会随着年龄的增长而提升。

表6 不同性别的健身跑者跑步风险认知水平差异

表7 不同年龄的健身跑者跑步风险认知水平差异

4.2.3 不同跑龄的健身跑者跑步风险认知水平差异

以跑龄为变量进行单因素方差分析,统计结果显示(见表8):不同跑龄的健身跑者在跑步中物的因素和环境因素的风险认知水平存在显著差异,对跑步中物的因素的风险认知水平差异极其显著(p≤0.001),对跑步中环境因素的风险认知水平存在非常显著差异(p<0.01)。多重比较结果显示,跑龄10 年以上的健身跑者对于跑步中物的因素的风险认知水平显著低于跑龄在0.5~5 在年的健身跑者(p<0.05),对于跑步中环境因素的风险认知水平显著低于跑龄在0.5~5 年的健身跑者(p<0.05)。同时,结合统计结果中的均值可以说明,当跑龄超过3 年,健身跑者对于跑步中物的因素和环境因素的风险认知水平呈现下降趋势,结合访谈结果可知,主要原因是跑龄3 年以上的健身跑者已经形成比较稳定的跑步习惯,为了保证规律性地跑步,经常忽视那些未造成运动损伤或未影响正常跑步的外源性风险因素。对于其他3 个风险因素,不同跑龄的健身跑者之间的风险认知水平不存在显著差异(p>0.05)。

表8 不同跑龄的健身跑者跑步风险认知水平差异

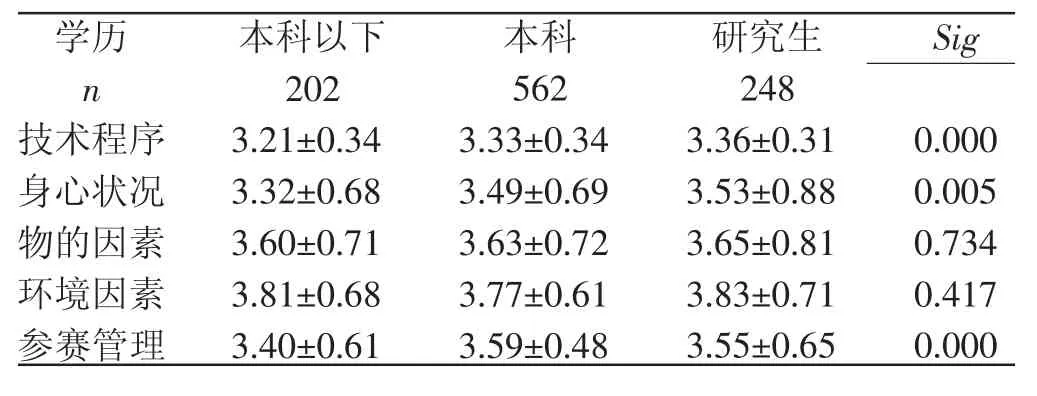

4.2.4 不同学历的健身跑者跑步风险认知水平差异

以学历为变量进行单因素方差分析,统计结果显示(见表9):不同学历的健身跑者在跑步技术程序、个人身心状况、个人参赛管理的风险认知水平上存在显著差异,对跑步技术程序和个人参赛管理的风险认知水平差异极其显著(p<0.001),对个人身心状况的风险认知水平差异非常显著(p<0.01)。多重比较结果显示,本科以下健身跑者对于跑步技术程序的风险认知水平极其显著低于本科及以上学历的健身跑者(p<0.001),本科以下的健身跑者对于个人身心状况、个人参赛管理的风险认知水平不同程度显著低于本科及以上学历的健身跑者(p<0.05)。根据对统计数据的进一步分析并结合访谈结果,学校体育教育在提高健身跑者跑步风险认知水平方面发挥着主导作用,体育与健康课程的教学过程其实也是学生广泛的认知过程[32],本科以上学历的健身跑者接受了更多年限的学校体育教育,因此,对于内源性和综合性风险因素的认知水平较高。而学校体育教育在跑步中物的因素和环境因素方面的认知教育欠缺连贯性和递进性,因此,不同学历的健身跑者对于外源性风险因素的认知水平不存在显著差异(p >0.05)。

表9 不同学历的健身跑者跑步风险认知水平差异

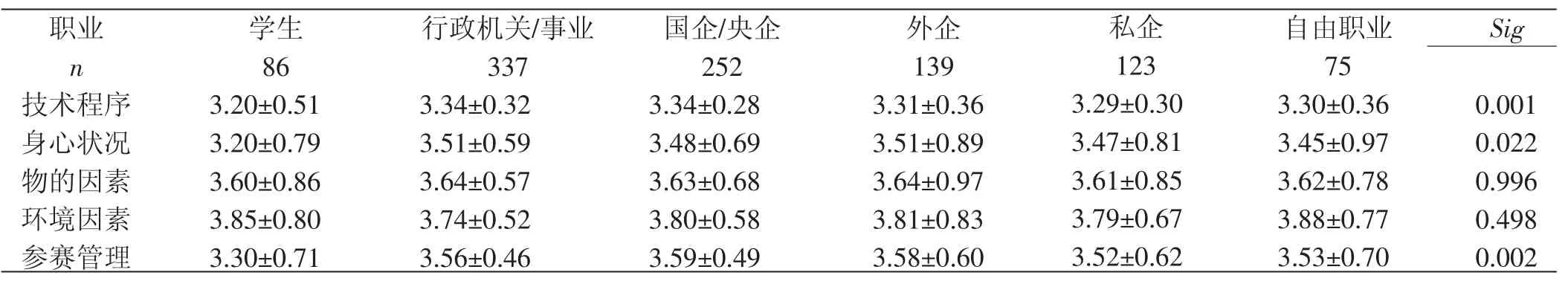

4.2.5 不同职业的健身跑者跑步风险认知水平差异

以职业为变量进行单因素方差分析,统计结果显示(见表10):不同职业的健身跑者在跑步技术程序、个人身心状况、个人参赛管理3 个风险认知水平上存在显著差异,对跑步技术程序的风险认知水平存在极其显著差异(p≤0.001),对个人身心状况的风险认知水平存在显著差异(p<0.05),对个人参赛管理的风险认知水平存在非常显著差异(p<0.01)。多重比较结果显示,学生中的健身跑者对于跑步技术程序和个人身心状况的风险认知水平显著低于行政机关/事业单位健身跑者和国企/央企健身跑者(p<0.05);对于个人参赛管理的风险认知水平显著低于行政机关/事业单位、国企/央企及外企单位的健身跑者(p <0.05)。结合统计结果中的均值可以说明,学生健身跑者对于内源性和综合性风险因素的认知水平低于已就业的健身跑者,这与青少年认知发展特点也是相符的,即人的思维在每一阶段都有其独特的认知发展结构[33]。而对外源性风险因素的认知,不同职业的健身跑者的认知水平不存在显著差异(p >0.05)。

表10 不同职业的健身跑者跑步风险认知水平差异

4.2.6 不同地区的健身跑者跑步风险认知水平差异

以地区为变量进行单因素方差分析,统计结果显示(见表11):不同地区的健身跑者在跑步技术程序、个人身心状况、跑步中物的因素、跑步中环境因素、个人参赛管理5 个风险认知水平上的差异均不具有显著性(p >0.05)。由访谈得知,虽然不同地区在环境因素上存在一定程度的差异,不同跑步环境存在的跑步风险略有差异,比如东北地区冬季寒冷干燥,冬季在户外跑步容易冻伤手、脚、耳朵等部位,华南地区夏季高温多雨,夏季户外跑步容易发生中暑、晒伤等风险,但由于风险程度相当,健身跑者整体风险认知水平并未因此产生显著差异。

表11 不同地区的健身跑者跑步风险认知水平差异

5 结论与建议

5.1 结论

1)利用扎根理论得到了涵盖152 个初始概念、48个概念化名词、14 个子范畴、5 个主范畴、3 个层面、1个核心范畴的健身跑风险因素理论模型,据此构建了包括5 个二级指标和34 个三级指标的健身跑者跑步风险认知评价模型,5 个维度所占权重由大到小依次为:个人身心状况、跑步的环境因素、跑步技术程序、个人参赛管理、跑步中物的因素。其中,个人身心状况和跑步的环境因素是构成跑步风险认知评价体系的两个关键因素。

2)样本健身跑者对跑步风险的整体认知水平不高,个人身心状况和跑步技术程序得分较低。从整体认知得分来看,平均分值为3.547。从5 个维度的平均得分来看,由高到低依次为:跑步的环境因素、跑步中物的因素、个人参赛管理、个人身心状况、跑步技术程序。个人身心状况和跑步技术程序是重要的内源性风险因素,且因子负荷较高,但平均认知水平却较低(3.494、3.296),亟待提高。

3)不同年龄的健身跑者对跑步风险的认知水平存在不同程度的显著差异。女性健身跑者对5 个风险因素的认知水平均不同程度显著高于男性;25 岁以下健身跑者对跑步技术程序、个人身心状况和个人参赛管理因素的风险认知水平不同程度显著低于40 岁以上健身跑者,且内源性和综合性风险因素的认知水平随年龄增长而提高;跑龄10 年以上的健身跑者对于跑步中物的因素和环境因素的风险认知水平均显著低于跑龄5 年以下的健身跑者,且3 年以上跑龄的健身跑者对外源性风险因素的认知水平随跑龄的增加而下降;本科及以上学历的健身跑者对跑步技术程序、个人身心状况和个人参赛管理的风险认知不同程度显著高于本科以下健身跑者;学生中的健身跑者对跑步技术程序、个人身心状况及个人参赛管理因素的风险认知水平不同程度低于在职健身跑者。

5.2 建议

1)整合媒体资源,提升健身跑者对内源性风险因素的认知水平。针对被调查跑者对跑步风险的整体认知水平不高及内源性风险因素得分尤低的情况,建议采用线上线下宣传的方式作为提升健身跑者对内源性风险因素认知水平的重要途径。具体可以通过政府购买服务的方式,充分使用健身APP、微信公众号及跑团微信群等新媒体,使用文字、图片、微视频等多种形式进行线上宣传,并结合线下健身跑活动,以内源性风险因素为重点,从前期向重点人群推送实施一个阶段后实施普及推广,全方位提升我国健身跑人群的风险认知水平。

2)建立倒逼机制,加强学校体育课的跑步风险认知教育。根据本文研究结果,不论哪个类别的健身跑者,其跑步风险认知水平均亟待提高。《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》中提出,加强学校体育工作,树立健康第一的教育理念。基于此,可以根据不同学段学生的认知特点,将跑步风险认知教育融合至学校体育课中,将传统教学模式中零散的、碎片化的跑步风险教学内容系统地贯穿于大、中、小学的体育教育体系中,形成大、中、小学一体化按学段分层递进的跑步风险认知教育体系,全面提高学生的跑步风险意识、知识和应对能力,为长远提升我国跑步人群的风险认知水平奠定基础。

3)形成多方合力,建立体医融合的跑步风险监测与应对体系。运动风险认知教育是一项系统工程,需要相关利益主体的多元合作参与。2016 年中共中央国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》中提出,开发应用国民体质健康监测大数据,开展运动风险评估。2019 年国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》中提出,普及科学健身知识和健身方法。鉴于此,可以探索建立以学校体育为主导、社会体育为指导、家庭体育为引导的”三位一体“跑步风险认知教育模式。在此基础上,将运动处方与医疗处方相结合,促进建立科学的体育指导与精准的医学监测相结合的跑步风险应对体系。