CT探测技术在跨海顶管孤石群探测的应用研究

2021-04-09孟祥龙

孟祥龙

(中铁二十二局集团第三工程有限公司 福建厦门 361000)

1 引言

随着国家社会经济及由此推动的市政建设飞速发展,综合管廊工程越来越多,而随着城市规模的扩大,沿海城市跨海综合管廊也逐步开始建设,厦门翔安新机场综合管廊项目大嶝大桥过海段采用泥水平衡顶管工法在海底穿越大嶝海峡,顶管段全长708 m,圆形断面,外径3.6 m,原地勘资料显示,顶管穿越地质为残积土和全风化花岗岩,未探出孤石,顶管机刀具、刀盘及主机均按照原地勘资料进行选型和设计,但在开顶后进尺不足27 m的范围内,连续多次遭遇高强孤石群,最长孤石群长度9 m,最大孤石占机头截面的2/3以上,孤石最高强度达145.8 MPa(顶管机前方钻孔实测),顶管机刀具、刀盘磨损严重,主机因长时间过载造成传动齿轮断裂,无法继续顶进,顶进失败,需更换机头。

由此可知,海底顶管工法面临的主要难题有:因顶管工艺自身特性,一旦开顶,过程中几乎无法更换刀盘;跨海顶管过程中在海域范围极难开展不良地质处理甚至机头更换等特殊处理。面对上述难题,必须在开始顶进前对顶管穿越范围内的地质进行详尽勘察,为顶管机、刀盘的选型及不良地质的预处理提供准确的依据,确保项目的顺利实施。

我国是世界上花岗岩地质分布最广的国家之一,主要在浙、闽、粤等东南沿海地区分布集中[1]。花岗岩球状风化程度不均(俗称:孤石)强度较大,抗压强度可达200 MPa,由于孤石的存在造成风化程度级别的突变,给地质勘察、工程建设造成严重不良的影响[2]。

孤石的产生、分布、形状、大小及位置都有随机性,风化程度不均对地质剖面的相对均质性产生了严重破坏,未探明的孤石对顶管等地下非开挖工程的建设带来严重的隐患[3]。顶管机在孤石地层顶进中,刀盘及刀具会加速磨损,并且经常会产生偏磨,大大增加刀具断裂、磨穿刀盘的风险,造成顶管机长期滞留并引起地面塌陷及地表管线破坏[4]。孤石很难精准定位,为降低其对非开挖工程,特别是跨海管廊顶管工程的建设风险,急切需要一种能够适应复杂地质海域条件的孤石群探测技术。

目前,在地下工程勘察中,对孤石勘察采用的方法主要有钻探和物探两种方法,钻探法只能揭示探孔穿越处局部的孤石形态,物探法则可以从总体的角度揭示孤石的空间状态情况,为现阶段常用的勘察方法[5-6]。在各种物探法中,瞬变电磁法只能得到孤石分布的大致区域[7];高密度电法容易造成误判,特别在接地条件不足时,容易将孤石的形态放大[8-9]。电测法容易受到供电设备、地形起伏等因素的影响,勘察深度较小,精准度不高[10]。地质雷达法也受地层影响较大,潮湿土层对电磁波吸收作用较强,勘察深度较小,探测距离也很有限。

在现阶段煤层采空区[11]及岩溶溶洞[12]探测中取得了良好效果的CT探测技术,尚未有在海域范围孤石探测的研究应用可供参考与借鉴,本项目在海域环境下成功实施CT探测技术,对复杂的海底地质做出准确的预判,精确还原海底孤石群等复杂的地质情况,为跨海管廊顶管工程提供可靠的地质资料。

2 工艺原理

CT探测技术扫描探测孤石是根据纵波在孤石和周边地质中具有不同的传播速度等原理,通过对声波初至旅行时的记录及解译,反演出探测区域的三维声波速度场,形象直观地揭示了孤石的空间位置分布和形状的大小,为工程提供准确可靠的地质资料。

CT探测系统主机采用24位机,共8个独立通道,能够进行一发多收或者进行传感器阵列测试;主机配合ZDF-3型电火花振源,可完成长距离的CT测试,其特有的高精度检波器(带前置放大器)和超大能量的电火花振源可以使穿透距离达到100 m以上。同时CT探测系统配套有全智能的分析软件,具有全智能化分析以及成果“可视化”的特点,可以结合地质情况给出探测区间地层的3D图像。

CT探测技术是地质勘察的一种新技术,其原理是:借助医疗领域通过X射线进行断层扫描的基本方法,通过在探孔内不同的位置进行人工震源的发射与接收,收集各类动力学和运动学弹性波震相的各类技术参数,利用不同地质体有差异的物理力学性质,来重建不同地质体波速衰减系数的场分布,再通过像素、色谱及立体网络的综合展示,直观反演出地质体的内部结构[13]。

不同地质体的弹性波参数有明显差异,不同程度风化的各类地层波速范围参考指标见表1。当射线穿越拟测地质时,传播时差会产生一定改变,在拟测地质的内部和边缘,波形的传播也有不同变化产生。多条交叉射线中,每条射线都在拟测地质的内部和边缘产生时差,同时不同射线也会产生互相约束的影响,通过收集此类弹性波的参数,即可将拟测地质体边缘的形态直观反演。

表1 不同程度风化的各类地层波速范围参考指标

3 施工控制要点

3.1 施工流程

施工准备→测量放样→地质钻机钻孔→安置PVC套管→孔内灌水(海中不需灌水)→安置发射器和接收器,进行探测施工→数据收集→数据分析。

3.2 施工操作要点

3.2.1 施工准备

(1)探测钻孔及剖面的布置

①根据探测目的和现场实际情况,绘制探孔布置图,探孔应沿顶管走向在结构两侧1 m左右处布设,间距宜为10~25 m,应特别注意避免在顶管机通过的断面范围布孔,避免因封孔不严密造成后期顶管机通过时漏浆。

②钻孔深度根据拟探测的范围确定,通常比拟探测的范围底面深3~4 m,本工程共设置72个钻孔,共需完成176个剖面的探测数据采集。

(2)设备进场前,陆地范围内先平整施工区域、建设施工便道,用于机械设备和材料转运,同时在施工中确保钻机及其它机械行走、搬移方便,作业过程稳定、安全;海域段则准备好施工用简易船筏,利用潮汐间隙组织探测。

3.2.2 测量放样

开始钻孔前,应由专业测量人员按照设计孔位图将孔位测放于现场,每个孔均应独立编号。根据钻孔坐标信息进行测量放样,测量放样均应按照规定履行报验手续,同时安排专人负责对测量控制点进行管理和维护,定期复测。

3.2.3 地质钻机钻孔

(1)钻机平台尽量一次搭好,尽量减少搭设及移动钻机平台的时间,保证钻机的定位和定向准确。

(2)安装钻机要牢固,避免钻孔时钻机出现摆动、位移、倾斜、不均匀下沉等不稳定现象,进而影响钻孔的质量。

(3)开始钻孔前,再次复核孔位,孔位偏差≤50 mm。

(4)详细记录钻孔过程,各类地层的位置、厚度、性质均应准确记录。

(5)为采取岩样,对软岩的钻孔直径>110 mm,硬岩的钻孔直径>91 mm,实际孔深≥设计孔深。

(6)钻机的平台和基座要加固到位,严控钻进方向等参数,在钻孔中要定期检查钻机垂直度和平台、基座的稳定情况,及时调整和固定。

3.2.4 安置PVC套管

(1)由专人负责对每日潮汐时间进行预报,根据潮汐时间确定下套管时间,通常落潮时定位锚固,平潮时下套管。

(2)在地面预先拼接好套管,套管中、上部绑定位套绳,套管下部绑保险绳,用保险绳和定位绳将水下套管扶正,通过钻机击入孔中。

(3)当套管无法一次下置到预定的深度时,需要采用管内掏心的方式,通过跟管下至预定的深度。

3.2.5 安置发射器和接收器,进行探测

(1)依据拟探测的范围,确定探测区间。

(2)将发射端震源和接收端的接收探头置于探测区间的最深处。

(3)发射端在发射声波信号后,上升0.5 m,并保持接收端不动,接受声波信号,即完成一次发射-接受流程;重复激发、上升(每次0.5 m),直至发射端上升至探测区间顶部后,将接收探头上升1 m(以2个探头同时接收为例),再将发射端重新置于探测区间的最深处。

(4)重复上述(3)流程,待接收探头升至探测区间的顶部,完成该剖面扫描。

主要工作参数如下:

①接收点距:0.5/1 m

②发射点距:0.5 m

③采样间隔:1 μs

④激发能量:2 000~10 000 J

⑤单道主频:0~300 Hz

CT探测系统探测孤石的布置及工作方式见图1。

图1 CT探测系统探测孤石的布置及工作方式

3.2.6 数据收集

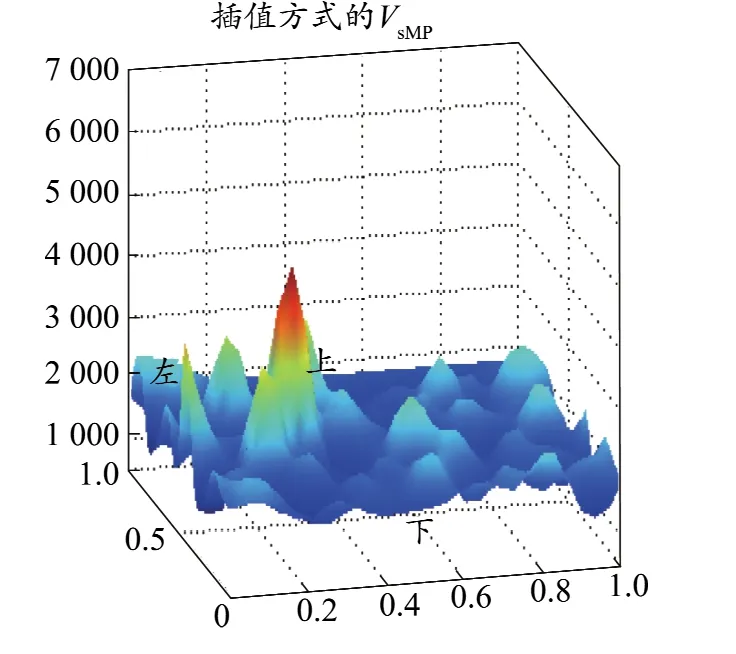

本次探测,使用探测设备商自主研发的EACT型采集数据软件来采集形成的声波波形,再用EACT型分析软件提取声波初至时间进而形成计算文件,通过自主研发的CT2005型解译软件最终生成CT扫描剖面波速三维等值线图。

3.2.7 数据分析

根据收集的全部弹性波扫描数据,通过反演,即可形成拟测地质体内部的波速图像[14]。

通常采用人机配合完成声波提取工作,即先利用电脑中自动提取功能完成初步拾取工作,再由人工进行复核和检查,多次判别完成提取工作。

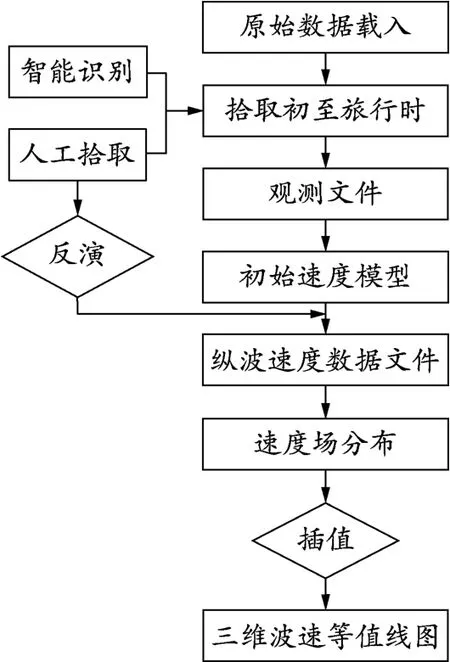

反演流程示意见图2。

图2 反演流程示意

4 探测成果及验证

对探测横剖面进行分析,得出各个剖面孤石可能的分布,见下示例。

示例 1:钻孔 BJM77与 BJM43的水平距离18.75 m,BJM77作为发射孔,发射步长0.5 m,发射范围15.5~22.5 m,BJM43作为接收孔,接收步长0.54 m,接收范围16.8~22.5 m,波速三维等值线图见图3,波速三维等值线俯视图见图4。

图3 波速三维等值线图

图4 波速三维等值线俯视图

由图3、图4可知,距离钻孔BJM77大约5.6 m,埋深约19 m处存在波速异常区,水平分布范围为4.1~5.6 m,异常区最大波速为3 500 m/s。

示例2:钻孔BJM42与BJM77的水平距离10.3 m,BJM42作为发射孔,发射步长0.5 m,发射范围15~22 m,BJM77作为接收孔,接收步长0.54 m,接收范围16.3~22 m,波速三维等值线图见图5,波速三维等值线俯视图见图6。

图5 波速三维等值线图

图6 波速三维等值线俯视图

由图5、图6可知,异常区1的位置为与BJM77水平距离1.2 m,埋深20.5 m,水平分布范围8.2~10 m(从BJM42起算);异常区2的位置为与BJM42水平距离1.8 m,埋深16 m,水平分布范围1.5~2.5 m(从BJM42起算);异常区3的位置为与BJM42水平距离1.8 m,埋深18.8 m,水平分布范围1.5~2.5 m(从BJM42起算);异常区4为波速轻微异常,位置紧挨钻孔BJM42,中心位置埋深18 m,水平分布范围较广,异常区最大波速约为3 500 m/s。

从176个剖面中选出部分剖面的CT探测结果与地质钻孔岩芯对比得知,CT扫描技术对孤石群位置的判断较准确,探测精度较高,能够很好地满足工程建设要求,为新顶管机及刀具、刀盘选型及后续孤石处理提供了准确的依据。

5 结束语

本项目在国内首次成功将CT探测技术应用于复杂条件下大断面管廊长距离跨海顶管工程不良地质孤石群的探测工作,精准提供了不良地质情况的分析报告,该技术解决了常规地质探测手段无法准确揭示还原海底复杂地质孤石群的难题。