学生“猜想与假设”能力的培养策略

2021-04-08宗若灿

宗若灿

小学科学以科学探究为重要的学习方式。通过探究活动,学生可以主动构建知识,形成科学观念,领悟科学研究方法。而在科学探究中,当用原有知识无法解决问题时,根据自己的经验和已有的知识作出科学假设或猜想,这也是科学研究的一种方法。教学过程中,教师应该培养学生的“猜想与假设”能力,这样才能使学生完整经历探究的过程,提高學生的思维能力和探究能力。

一、“猜想与假设”能力的学段性

小学生的猜想与假设能力在不同学段有着明显的差异。美国理科教育家安东·劳森认为,处于形式运算期的儿童只能依据可感知的因果关系提出假设,而根据不可感知的因素提出假设,必须到后形式运算期。这表明,学生作出假设的能力具有一定的层次性,是随着学生年龄、知识与经验的积累以及推理能力的提升,逐步得到发展的。因此教师要针对不同学段的学生,制订有差异性的培养目标,使猜想与假设的难度符合学生的思维特点。从学生的“最近发展区”出发、从学生的认知特点和认知规律出发、从学生的生活经验出发,这样才能激活学生的科学思维,使学生展开深度探究,从而提升科学探究的品质。儿童概念的获得主要有两条途径,第一条途径是通过生活经验积累获得的概念;第二条是通过学习揭示概念的内涵而获得的概念。儿童获得的日常概念具有形象性、具体化等特征,而科学概念却是抽象的、严谨的、隐蔽的。儿童的日常概念与科学概念的获得是有一定联系的,因此对于低年级学生,教师要为他们提供充分的感知材料,使学生在教师指导下,能从中提取已有的知识与观察经验,对问题做出简单猜想;对于中高年级学生,教师则要利用多种方法激活学生的科学思维,引导学生从现象和事件发生的条件、过程、原因等方面提出假设,以提升学生假设的能力。

二、“猜想与假设”能力的培养策略

学生在科学探究的过程中,遇到难以解释的问题时,就会根据事实和已有知识,对研究的问题做出猜测性说明或尝试性解释。然而受到知识基础、理解能力、思维方式、生活经验等方面的限制,学生往往会盲目猜测,缺乏科学性和目的性。在课堂教学中,教师应该运用一定的教学策略,激活学生的科学思维,让学生了解猜想与假设建立的思维过程与方法,培养学生科学猜测的能力。

(一)创设问题情境,明确猜想方向

建构主义理论认为学生的学习是在一定情境下自主建构的。因此在课堂教学中,教师要为学生创设丰富的问题情境,使学生对探究的内容产生兴趣,从而激发问题意识,为猜想与假设奠定基础。由于受到思维方式、知识基础、分析能力等方面的限制,学生不可能从纷繁复杂的自然现象中,提出科学的猜想与假设。这就需要教师在创设问题情境时,要凸显一些问题解决方式或答案的信息,为学生的猜想和假设提供一定的启发和暗示。

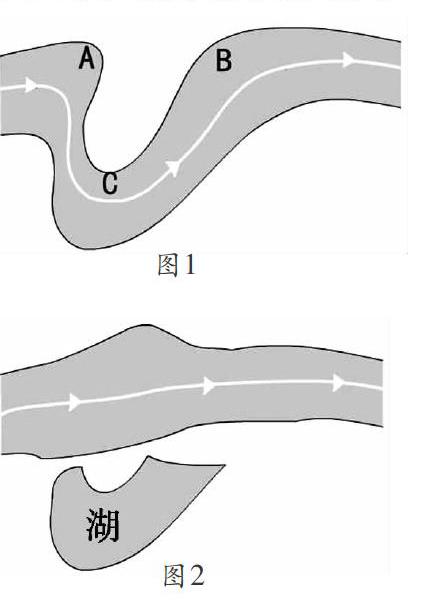

例如,在教学《减少对土地的侵蚀》一课时,由于河流对河床和两岸的侵蚀作用十分抽象,为了突破教学难点,教师用多媒体课件展示一条“几字形”古河道(如图1)及其变迁后的样子(如图2)。看了古河道前后变化对比,学生便会提出问题:为什么河道会发生变化?学生没有相应的生活经验和知识基础,因此很难做出合理的猜想与假设。这时,教师轻轻点击图1河道中静止的“水流”,学生便会看到河道中的水流开始从上游湍流不息地直冲向下游。学生看到这,纷纷提出了自己的猜想:河流的冲击作用使河道发生了改变。随后教师继续播放动画课件,使学生发现凹岸A处在强大水流的冲击下,逐渐向右侧拓展,最后与B处联通。湍急的水流在凸岸C处发生了转弯,水流变得缓慢,水流冲击带来的碎石和泥沙逐渐沉积到C处。经过一段时间,C处逐渐被抬高,形成了堤岸,一条新的河道便产生了。C处被隔离出来,因此便形成了湖泊。

通过创设真实的问题情境,教师成功地使学生对河道的变迁产生了兴趣,并提出了有价值的探究问题;随后再利用信息技术手段活化教材内容,激发了学生的科学思维,让学生提出了猜想和假设。信息技术手段的应用,将水流对凹岸侵蚀、凸岸沉积的过程形象直观地呈现出来,验证了学生的猜想,激发了学生科学探究的热情。

(二)适时启发引导,掌握猜想方法

1. 抓住联系点,展开猜想与假设。

小学科学知识具有很强的系统性,新旧知识之间往往存在着一定的联系。这种新旧知识间的联系点正是学生新知探究的切入点。因此在科学课堂教学中,教师要启发学生的思维,引导学生抓住新旧知识之间的联系点,通过联系生活经验和已有知识展开猜想,促进学生自主进行科学探究。

例如,在教学《磁铁的两极》一课时,教师在桌面上均匀摆放了一些回形针。当学生将条形磁铁横着缓慢地从上方靠近回形针时,会发现磁铁两端吸上来的回形针更多一些。为什么会产生这种现象呢?在对此进行猜测时,二年级学生对磁铁的磁力感知有困难。因此,教师联系学生的生活经验和已有知识进行提问:磁铁能够吸引回形针,这与它的什么性质有关?学生通过思考和回忆,把实验现象和探究磁体性质的经验联系起来,将磁铁磁力的大小与其吸引回形针的数量联系起来,通过知识的正向迁移,很快作出假设:磁体不同部位吸引回形针的数量与磁力大小有关。

通过抓住新旧知识间的联系点,学生找到了思维的支撑点,将磁铁吸引回形针数量的多少与磁力的大小联系起来,激活了科学思维,提高了科学探究能力。

2. 抓住思维点,展开猜想与假设。

小学科学学习以探究为核心,而探究离不开思维的参与。在课堂教学中,教师要根据探究的问题,引导学生积极思考,以疑启思,以思促探,提高学生的猜想与假设能力。

例如,在教学《我们来造“环形山”》一课时,教师用嫦娥奔月引出古人对探索月球的向往,随后用Flash课件播放嫦娥奔月的场景。随着嫦娥逐渐靠近月球,学生看到的不再是皎洁美丽的明月,而是表面有明有暗的月球。此时教师引导学生根据地貌猜想那些明暗相间的地方可能是什么月貌,随后教师介绍月海、月陆等月貌。介绍完月貌后,让嫦娥继续飞向月球。这时,学生看到月球表面布满众多的环形坑(环形山)。学生会感到疑惑不解:为什么月球表面有这么多环形坑?这些环形坑是怎样形成的呢? 为了一探究竟,嫦娥开始围绕环形坑飞行,学生也随着嫦娥的视线看清楚了环形坑的样子。教师用数据介绍环形坑后,引导学生猜测环形坑形成的原因。学生根据环形坑的特点进行猜测,有的认为是火山喷发造成的,有的认为是陨石撞击形成的。教师适时出示地球上的陨石坑和死火山图片,学生通过观察和收集相关资料,对比、讨论、交流,统一了认识,提出了环形坑是由陨石撞击形成的这一猜想。

教师通过引导学生将地球上的陨石坑与月球上的环形坑进行对比,使学生找到了两者间的相似点,并最终排除了环形坑是由火山喷发形成的猜想。由于抓住了学生的思维,促进了学生沿着正确的方向进行猜想,提高了学生科学猜想的有效性。

3. 抓住共同点,展开猜想与假设。

在科学探究过程中,一些探究对象往往有共同的特征,这时就需要通过观察、比较、分析,归纳出这一类对象所具有的某种特质。教师要为学生提供充足的探究材料,便于学生抓住共同点进行假设。建立假设时,学生需要进行细致的分析和充分的发散,并考虑事物可能发生的变化及其影响因素。

例如,在教学《鸟类的特征》一课时,由于小学生对鸟类有一定的认识,但对鸟类的特征了解得并不全面,因此教师可利用多媒体课件出示一些动物(鸽子、燕子、鹦鹉)的图片,引导学生从它们的外形、生活习性等方面归纳出这些鸟类具有的共同特征。由于三年级的学生年龄较小,他们对鸟类的特征认识得比较浅显,教师可出示鸭子、鸵鸟、企鹅、蝙蝠等动物的图片,引导学生用刚才总结出的鸟的特征,判断这些动物是不是鸟类。通过讨论交流,互相补充,剔除不合理的假设,再通过归纳与概括统一了假设。

教师为学生提供常见的鸟类图片,使学生找到了这些鸟类的共同点,为提出合理的假设奠定了基础。随后学生用并不完善的鸟类概念识别其他鸟类,在发现提出的假设出现错误后及时进行完善,提出了准确的假设。在不断修正的过程中,学生的科学思维被激活,科学探究能力也得到了提高。

猜想与假设是学生进行科学探究的前提和基础,学生在猜想与假设的过程中,其猜想与假设必然会出现不合理的地方,教师应该以包容的心态,为学生提供方法指导,引导学生不断地完善自己的猜想与假设。学生在探究过程中出现认知上的错误,是在所难免的,教师应该引导学生分析错误所在,将错误转化为正确认知。

(作者单位:辽宁省营口市营口实验学校)