从“假新闻”到“信息失序”:新视野下MIL教育的挑战

2021-04-07阿嘎尔

摘 要 信息失序概念框架的提出始于对“假新闻”术语的反思与批判,通过了解其“三类型”“三要素”“三阶段”,对框架建立基本认识,理解创造、传播和消费错误信息、误导信息、不良信息的复杂动机网络与多重构面。以对抗信息失序为目标,当前复杂信息环境下MIL教育面对两大挑战:从以信息核查能力为重心的技能式培养向提高自我认知、突破认知偏见跨越;建立系统性MIL教育评价体系。

关键词 信息失序 MIL教育 评价体系

分类号 G250

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2021.02.001

From Fake News to Information Disorder: the Challenge of MIL Education in the New Vision

A Ga-er

Abstract The conceptual framework of “information disorder” begins with the reflection and criticism of the term “fake news”. By understanding its “three types ” “three elements”and “three phases”, we can establish a basic understanding of the framework, and understand the complex motivation network and multiple aspects of creating, disseminating and consuming misinformation, disinformation and malinformation. Aiming at counteracting information disorder, MIL education faces two major challenges in the current complex information environment: moving from skill-based training focused on information verification to improvingself-cognitive leapfrogging, and seeking ways to establish a systematic evaluation system for MIL education.

Keywords Information disorder . MIL education. Evaluation system.

0 引言

“假新聞”的相关研究在2016年美国大选之后出现爆炸式增长。根据2017年10月皮尤研究中心的报告显示,43%的美国人从互联网上获得新闻,约67%的人从社交媒体获得新闻,但只有5%的人相信他们在社交媒体上获得的信息[1]。后真相时代对信息真实性的考察成为全球面临的挑战。在此背景下,以新闻传播学界为代表的全球各领域、跨学科的组织机构对于假新闻的影响、治理等方面的研究已有相当成果。而引申出的重要议题之一,就是提升公民媒介与信息素养(Media and Information Literacy, MIL)。图书馆是实施和推广MIL教育的重要主体之一,我国图书馆在相关领域的研究尚处于初级阶段,目前研究以对后真相视野下国外各机构参与打击虚假信息的经验引介与总结为主。随着相关的研究广度与深度的进展,国外学界开始不满于“假新闻”概念本身的模糊性与局限性,尝试探索更为科学全面的框架,以便更准确地揭示当前信息环境的复杂性。新框架的构建,也有助于包括图书馆在内的教育主体在MIL教育的过程中对抗信息失序。

1 “假新闻”:被滥用的热词

根据柯林斯词典的调查,从2016到2017年,“假新闻”(Fake News)的使用率增长了365%[2]。这一概念在特定的政治语境中成为网络热词,但它并不是一个严谨的学术概念,对于何为“假新闻”存在着广泛的分歧,它在公众和学术话语中被赋予了多重涵义。以朴雅卡·梅尔(Priyanka Meel)等为代表,将“假新闻”定义为“打着真实新闻的幌子散布的虚假信息,目的是在政治或经济上获取利益,增加公众偏见”,与谣言(Rumor)、错误信息(Misinformation)、误导信息(Disinformation)、标题党(Clickbait)、讽刺作品(Staire/Parody)、阴谋论(Conspiracy)、垃圾意见(Opinion Spam)等共属于“虚假信息”(False Information)的概念之下[3]。佩蒂亚·吉维(Pedia Kiwi)认为“假新闻是一种恶意或故意传播错误信息的方式,无论是通过传统新闻媒体还是通过社交媒体传播”[4]。假新闻其“假”不仅意味着“虚假”(Falsity),还更多地涉及意识形态和身份政治(Identity Politics)上的争论[5]。政客或某些团体常常将异于自己的意见、批评贴标签为“假新闻”,由此假新闻成为一种“污名化”的指认。但是在特定讨论语境中,依然倾向于使用“假新闻”。如《科学》在《假新闻的科学》 一文中就指出,“假新闻”词语的使用有被当做政治武器的危险,但其附带的政治特性也是一个十分重要的议题[6]。总体来说,“假新闻”有时被用来特指新闻媒体领域的一种新闻失范现象,有时又被指代一种不实的、不受信任的信息总和。

“假新闻”一词常常被宽泛使用,与相近概念混用。一项研究曾统计2003—2017年间34篇研究“假新闻”的学术论文,结果显示,这些论文中的假新闻被用来描述一些不同的现象,包括新闻讽刺与戏仿、捏造信息、操纵内容、广告和宣传[7]。2017年3月,耶鲁法学院的信息社会项目组织举办主题为“打击假新闻”的研讨会[8],与会者均认同“假新闻”术语含义混乱、不够严谨的问题,但研讨会没有花费过多的时间来为“假新闻”建立更精确的定义,而将主要精力放在确定“假新闻”的危害性与解决方法等问题上。汝绪华指出,相较于研究假新闻的发生与影响机制、危害与治理等方面,明确区分假新闻、错误信息与谣言的界限在假新闻研究的价值序列上并不具有优先性[9]。

众多学者和媒体平台都曾呼吁,警惕“假新闻”被滥用在不同语境中。脸书2017年4月在报告《信息操控与脸书》中试图摒弃“假新闻”的说法,提出信息操控(Information Operations)、虚假新闻(False News)等概念[10],但和之前的多数学者一样,脸书实质上只是从操作化定义、实践形式等角度对虚假信息进行了分类。2018年11月,联合国教科文组织(UNESCO)发布《新闻业、假新闻与虚假信息:新闻教育与培训手册》(Journalism, 'Fake News' and Disinformation: A Handbook for Journalism Education andTraining),该手册主编之一,牛津大学研究员朱莉·波塞蒂(Julie Posetti)在解释为何在封面的标题“假新闻”字上带删除线时称,新闻应该是为实现公众利益而分享的可证信息,当一个信息为虚假的,那它就不是新闻;此外,假新闻这个词已经成为用来攻击和诋毁合理批判性报道的武器。“这个术语以最具破坏性的方式传播开……我们需要找到探讨这场危机的新形式”[11]。

“假新闻”一词的使用目前处于“擦抹”(Under Erasure) ①的状态,甚至已成为一种“空洞的能指”[12],但由于惯性和意义的累积而依然广泛使用。不同的个人和组织使用包括“假新闻”在内的各种各样的词语,来描述当前信息污染的复杂现象。这些名词具有不同的文化联想和历史含义,并且在不同的语境中可以有不同的含义。这些差异看似很细微,但是对它们的分辨十分重要。因为术语会影响人们对信息传播方式、传播者和接收者等问题的假设,而这些假设又会决定什么样的干预措施或解决方案才是适当的。为了更好地认识、分析当今信息污染现状的复杂性,也更有益于人们应对未来新的挑战,学界亟需一个更为清晰严谨的概念框架。

2 “信息失序”:新框架的尝试

2017年9月,受欧洲委员会委托,哈佛大学索伦斯坦中心发表报告《信息失序:面向研究和决策的跨学科框架》[13],哈佛大学教授克莱尔·沃德(Claire Wardle)作为第一作者,正式在报告中提出一种以“信息失序”(Information Disorder)概念为核心的新框架。“信息失序”并不是一个全新的自造组合词汇,但沃德从方法论的层面对它的内容进行了更为学术和严谨的检视,丰富了其内涵。概括来说,信息失序是指信息环境受到污染的多种方式,包括误导信息、错误信息、不良信息。而通过审查信息失序的“三要素”和“三阶段”,有助于理解创造、传播和消费信息失序现象的复杂动机网络。

2.1 信息失序的“三类型”

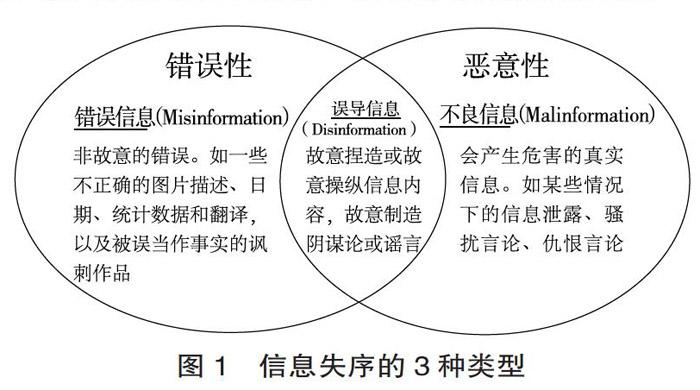

以恶意性和错误性为维度,信息失序可以如图1所示,分为三种类型:①误导信息(Disinformation):故意创建/分享虚假信息并造成伤害,在信息共享过程中,受分享人动机的影响,误导信息常常会转变为错误信息;②错误信息(Misinformation):没有意图造成伤害的虚假信息;③不良信息(Malinformation):基于现实,意在对他人或团体造成伤害的信息,比如一些个人邮件、照片泄露事件,以及针对宗教信仰的仇恨言论。

图1 信息失序的3种类型

信息失序往往表现为7种具体形式,以危害性从弱到强为序:①戏仿讽刺,如“洋葱新闻”;②虚假联系,如“标题党”;③误导性内容,如断章取义式引用;④虚假语境,如“看图讲故事”,往往利用图片或短视频,配以不符事实的描述;⑤冒名顶替内容,如冒充某专家发言;⑥操控内容,真实的内容被修改,如利用软件合成虚假图片或视频;⑦编造内容,内容全部为捏造,意图欺骗和造成伤害。

与传统普遍对“假新闻”的分类相比,信息失序有着更为广泛的光谱,有助于更好理解信息污染现象的复杂构面。但仍然存在一些问题,比如如何界定“恶意”和“有意图的伤害”,这种恶意程度在信息传播的不同阶段又如何评估?沃德自身的表述有时并不明确,甚至犹豫。尤其是关于“不良信息”,如何定义仇恨言论?仇恨言论和自由言论的边界在哪里?这些本身也都是非常复杂的课題。部分还不够准确的表述与概念将不可避免地导致一些灰色区域,还亟待修正。沃德也指出,目前还处于对信息失序了解的初级阶段,其定义依然是流动的,还有待进一步的丰富。

2.2 信息失序的“三要素”和“三阶段”

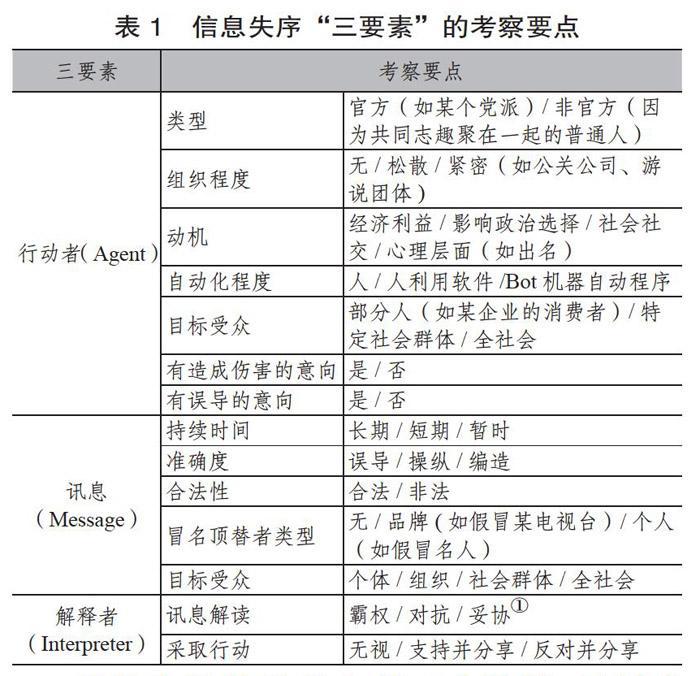

分析信息失序现象时,可以通过以下三个要点考察其意图、内容与目标:①行动者(Agent):创造、生产和传播讯息的行动者;②讯息(Message):讯息的类型、形式、特点;③解释者(Interpreter):讯息被接收后,如何被解读、重释。当解释者再次分享讯息时,其也同时成为新的“行动者”。各要素考察要点详见表1。

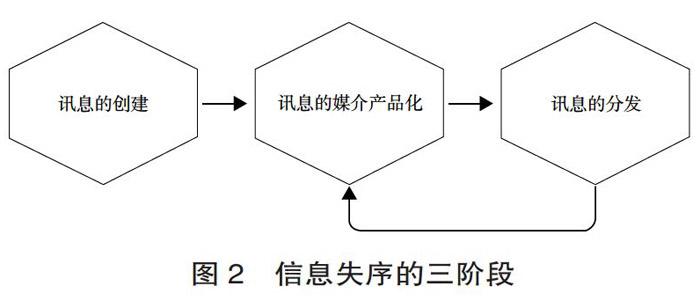

信息失序的过程包括三个阶段:①创建(Creation):讯息被创建;②产品化(Production):讯息进入媒体环境,成为媒体产品(如讯息创建后发至微信朋友圈);③分发(Distribution):媒体产品被分发(如发至微信朋友圈的讯息被转发至推特或微博)。第3阶段和第2阶段可反复,具体如图2所示。

对信息失序要素与阶段的解析有助于思考信息失序传播的特性与过程。讯息有可能只是个人的一条微博,也可能是有组织的长期宣传策划,它可能以文本的形式存在,也可能是视频、音频等形式。讯息可能在广泛的叙事框架内被赋予一定意义,不同阶段的行动者很可能具有不同的特点(类型、动机等),一旦一条讯息被分发,它就可以被许多不同的行动者无限地重新分配。解释者对讯息的解读或再次分享的意愿,除了与讯息本身以及创建与传播讯息的行动者有关外,常取决于自身的知识结构和态度等。当事件不断变化时,解释者的立场往往也会随之变化与流动。通过对要素细节式的剖析,考察讯息传播的路径、情境逻辑,才有助于理解信息失序的机制,也有助于重新审视其多重构面和类型界定。

2.3 信息失序框架的应用

鉴于信息污染问题的规模和复杂性,对于建立一个能解决所有问题的框架的讨论还处于初级阶段。但是像沃德这样的探索是必需的,她尝试摆脱对“假新闻”这样内涵混杂术语的依赖,批判性地思考讯息的创建与传播、参与者的动机与类型,对于理解信息失序的形式、动机、传播提供了思路。信息失序及其相关概念自提出即获得相当的认同。如前文提及的UNESCO手册《新闻业、假新闻与虚假信息》,以及香港大学新闻及传媒研究中心与部分国家与地区学者合作的《亚太地区信息失序概览》联合研究报告中,众多学者均采用了信息失序的概念[14];哈佛大学索伦斯坦中心还于2018年5月启动了“信息失序项目”(Information Disorder Project, IDP),建立“信息失序实验室”[15];此外,英国下议院数字、文化、媒体暨运动委员会在2018年的一份报告中,也有意不再使用“假新闻”,并引用了沃德的意见[16]。这一概念框架对于揭示当前信息环境复杂性的价值得到了肯定。

3 信息失序视野下MIL教育的挑战

遏制当前信息失序现状的措施可分为强化个体,以及基于平台的检测与干预。“强化个体”措施主要通过教育提高个人媒介与信息素养(MIL)来实现。后者一般包括两个路径,其一是包括政府在内,各组织团体、科技公司等主体,通过数据挖掘、人工智能、模型建构、调整算法等途径,监督、干预信息失序,已取得一定成效;其二是事实核查新闻(Fact-checking),承担了信息污染环境中的“清道夫”角色,旨在通过设立专门的事实核查机构和专业的事实核查员,对媒体的内容生产进行严格把关和管控[17]。我国目前仅有如腾讯“较真”栏目这样的核查信息聚合平台,还没有严格意义上的事实核查机构。

2013年,联合国教科文组织正式定义MIL是一个将媒体素养、新闻素养、ICT素养等包括在内的各种数字能力的集合概念,指公民能够以批判、道德与有效的方式, 运用多种工具去存取、检索、理解、评估、使用、创造和分享各种形式的信息与媒介内容,并融入个人、职业、社会行动的综合能力[18]。欧美众多国家都开展了从小学到大学的MIL课程项目,这些课程往往在新闻素养或媒体素养的项目下展开,目的是帮助公众了解信息的消费、生产、发现、评估和共享,培养批判性思维。本节旨在跳出“假新闻”的窠臼,在信息失序视野下重新审视当前MIL教育面对的挑战。

3.1 从有限的技能向提高自我认知跨越

美国著名媒介素养学者蕾妮·霍布斯(Renee Hobbs)曾撰文指出当前的新闻素养项目将过多精力放在了基础新闻知识的教授上[19]。詹妮弗·弗莱明(Jennifer Fleming)在2010年考察石溪大学的新闻素养课程教学方法后也指出,教学重点被过多放在教授如何评估新闻信息的真实性上,这种强调发展信息核查能力的做法很可能与课程老师多为新闻专业背景有关。受众似乎获得更多的是新闻评估能力,而不是批判性思维技能[20]。从当前的培养方式来看,以信息核查能力为课程重点可能会存在以下问题。

其一,按照目前的信息核查能力培养逻辑,主要从来源与内容判别信息真实度,而其中的主要方法是将信息与相对可靠的信息源进行比对,即需要确定与“假”对应的“真”。但首先,事实的发展和演变是一个过程,人对事实的认知也是一个过程。很多时候,尤其在面对一些较大的事件时,这种真假的二元论与“事实”本身的纷繁复杂会构成矛盾,通常将主流媒体报道视作真实性标准的做法近年也在西方舆论界引发异议[21]。其次,这种逻辑有简化信息失序复杂性的倾向,仅考虑错误性而忽略恶意性的维度,容易忽视“事实”在传播过程中被嵌入或者提取的语境。

其二,受众可能会通过课程增加对信息传播的理解,同时获得一定的信息核查技能,但课程在实际生活中对个体抵抗信息失序的效果受到一定质疑。以大卫·贝金汉姆(David Buckingham)为代表,他认为在一个即时获取信息的时代,很少会有人在实际生活中采用课堂上所教授的核查步骤来评估信息来源的可靠性,并反复核对信息[22]。另一方面,技能的提升并不一定意味着加深了个体对自身局限性的理解。个人的兴趣、背景、知识和偏见都会影响其对信息的识别和处理,瑞秋·莫朗(Rachel R. Mour?o)等就认为受众对信息的判断与自身能力素养无关,更多地与身份认同有关[23]。俄亥俄州立大学2019年的一项研究显示,错误信息并不都来自外部,个人会并非故意地自己编造错误信息。比如在得到一个有争议话题的相关统计数据时,个人很容易记错信息,从而支持其先入为主的信念和偏见。人们需要意识到,内部的错误信息来源可能和外部的错误信息来源一样重要,甚至比外部的错误信息来源更加重要[24]。

信息失序本质上是更深层次问题的表征,是人性、社会结构、技术共同作用的结果,因此MIL教育应在打击信息失序的探索中调整思路,在教授学生基本信息核查技能、了解媒体传播特性的同时,致力于培养一种认知能力,了解认知偏见的普遍性,将解答“人们为什么会受信息失序裹挟”放在首位,帮助公众认识到所有人都身处一个信息失序的时代,不良信息、虚假信息、错误信息横行,很多时候面对的不是两极的黑与白,而是大量的灰色区间。基于信息失序,我们每个人首先应承认并诚实面对自身认知偏见,并对不同的观点持开放态度。其次,受平台媒体算法技术的影响,尤其是在媒体信息服务的方法不透明的情况下,每个人都可能被“过滤气泡”包围而不自知。MIL教育应帮助公众了解、识别算法技术中隐藏的意识形态和各种动机。

3.2 建立系统的MIL教育评价体系

“接受过MIL教育的人比未接受过的人有更好的媒介与信息素养”,似乎是一个不证自明的判断,但这其实涉及非常重要的课题——MIL教育评价。

美國石溪大学新闻素养中心是较早开展相关课程的机构之一,该中心曾对其新闻素养课程做过两次结果不尽相同的调查。2010年,该中心对613名修完一学期该校新闻素养课程的学生(实验组)和389名未修课程的学生(对照组)进行了调查,并在一年之后再次测试,以了解课程是否有效,调查涉及学生评估信息可靠性以及对媒体消费、公民身份和公民参与等一系列问题的认识[25]。研究发现,实验组对媒体在民主进程中作用的认识,评估信息可靠性和新闻公平性的能力都有所提高,但在1年后,参加课程的效果随着时间的推移有所下降。更意外的是,对照组一年后能力反而有所提高。林赛·拜尔斯坦(Lindsay Beyerstein)认为此次调查方法为受访学生自陈式报告,可靠性值得商榷。她还指出,素养教育的影响随着时间的推移而逐渐下降并不奇怪,因为如果不加以巩固加强,大多数教育形式的影响都会如此,更何况是一学期的大学课程[26]。

2017年,亚当·马克斯(Adam Maksl)等学者联合发布论文,再次对石溪大学新闻素养课程作出评价[27]。结果显示与对照组相比,实验组(修过课程的学生)的新闻媒介素养水平明显提高,而且课程效果并没有随着时间的推移而减弱,该课程有助于帮助学生理解和解读新闻信息。和2010年度调查不同,这次研究方法采用了马克斯2015年的研究成果“新闻素养量表”[28],并考虑到统计控制,如学生被要求至少回答一名家长的最高学历,这一定程度上可以说明该生的社会经济地位。

两次调查的结果从侧面说明MIL教育评价的不易之处。首先是缺乏被广泛认同的评价工具,拜尔斯坦认为需要花费更多的精力来研究类似“新闻素养量表”这样的工具,并促使之成为科学范式,这样相关数据、证据基础才会随着MIL教育发展而增长[26];其次是应考虑如何解释被调查个体文化或社会经济差异等因素,比如伊斯特·哈吉坦(Eszter Hargittai)就指出,在同一所学院的学生中,网络技能的差异与社会经济地位和父母的教育水平有关[29],为MIL教育带来了额外的复杂性;最后是缺乏更有深度和广度范围的数据,目前考察对象多为单一课程。这就需要政策层面的参与,一方面将MIL教育逐渐纳入学校常规教育体系中,另一方面设立机构并有足够的资金来牵头。英国的通讯管理局(Office of Communication, Ofcom)是一个较成功的例子,其开展的年度研究通过大范围调查,考察新兴的媒介素养议题、媒介素养水平,建立追踪调查,为媒介素养的提升提供了宝贵的基础资料和支持[30]。

4 结语

信息失序概念框架拥有着比“假新闻”更广泛的光谱,通过对其要素和传播阶段的考察,有助于研究不同类型信息失序的传播扩散机制,以及参与创造与传播过程中的各类型行动者、解释者的复杂动机网络。信息污染的兴起源于失序造成的真空,信息失序既有人性的内在需求,也有算法技术的推波助澜,还与社会结构和机制息息相关。虽然目前面对诸多挑战,但产生忧虑之时,也是迎来进步之时,MIL教育应有信心担当信息失序迷雾中的导航。教育者应不断调整与探索,为公民赋能,帮助他们在信息社会中明晰对自我和他人的理解。

参考文献:

BIALIK K, MATSA K E. Key trends in social and digital news media[EB/OL]. (2017-10-04)[2020-05-10].https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/04/ key-trends-in-social-and-digital-news-media/.

Word of the Year 2017: Oxford, Cambridge, Merriam-

Webster and Collins Dictionaries select words that defined 2017[EB/OL]. (2017-12-29)[2020-05-10].https://www.indiatoday.in/education-today/grammar-vocabulary/story/word-of-the-year-2017-by-four-dictionaries-1118345-2017-12-29.

MEEL P, VISHWAKARMA D K. Fake news, rumor, information pollution in social media and web: a contemporary survey of state-of-the-arts, challenges and opportunities[J]. Expert Systems With Applications,2020, 153.

KIWI P. What is...fake news?[EB/OL].(2017-09-03)[2020-05-10]. https://bookmate.com/books/dKifqDv5.

胡杨,王啸. 什么是“真实”:数字媒体时代受众对假新闻的认知与辨识[J]. 新闻记者, 2019(8): 4-14.

LAZER D, BAUM M, BENKLER Y, et al. The science of fake news[J].Science,2018, 359(6380):1094-1096.

TANDOC E C, LIM Z W, LING R. Defining “fake news”[J]. Digital Journalism, 2018, 6(2): 137-153.

The information society project, the Floyd Abrams Institute for freedom of expression. Fighting Fake News: Workshop Report[R/OL]. [2020-05-10].https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/isp/documents/fighting_fake_news_-_workshop_report.pdf.

汝緒华. 国外假新闻研究:缘起、进展与评价[J]. 新闻与传播评论,2019, 72(5): 58-70.

WEEDON J, NULAND W, STAMOS A. Information operations and facebook[EB/OL]. (2017-04-27)[2020-05-10].https://fbnewsroomus.files. wordpress.com/2017/04/facebook-and-information- operations-v1.pdf.

UNESCO. UNESCO launches journalism, fake news and disinformation handbook at the internet governance forum[EB/OL]. (2018-11-15) [2020-05-10]. https://en.unesco.org/news/unesco-launches-journalism-fake-news-and-disinformation- handbook-internet-governance-forum.

MCDOUGALL J, BRITES M, COUTO M, et al. Digital literacy, fake news and education [J]. Cultura and Education. 2019, 31(2): 203-212.

WARDLE C, DERAKHSHAN H. Information disorder : toward an interdisciplinary framework for Research and Policymaking[EB/OL]. (2017-09-27)[2020-05-10]. https://shorensteincenter.org/information-disorder-framework-for-research-and-policymaking/.

KAUR K, SHYAM N. Information disorder in asia and the pacific: overview of misinformation ecosystem in Australia, India, Indonesia, Japan, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, and Vietnam[EB/OL].(2018-10-10)[2020-05-10].https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3134581.

LEGG H. The fight against disinformation in the U.S.: a landscape analysis[EB/OL]. (2018-11-01)[2020-05-10].https://shorensteincenter.org/the-fight-against-disinformation-in-the-u-s-a-landscape-analysis/.

House of Commons. Disinformation and “fake news”: interim report[R/OL]. (2018-07-24)[2020-05-10].https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/363/363.pdf.

雷晓艳. 事实核查的国际实践:逻辑依据、主导模式和中国启示[J]. 新闻界,2018(12): 12-17.

UNESCO. Global media and information literacy assessment frame-work: country readiness and competencies[EB/OL]. [2020-05-10]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224655.

HOBBS R. News literacy: what works and what doesnt[EB/OL]. (2010-08-07)[2020-05-10]. https://works.bepress.com/reneehobbs/12/.

FLEMING J. What do facts have to do with it? Exploring instructional emphasis in stony brook news literacy curriculum[J]. Journal of Media Literacy Education,2015, 7(3): 73-92.

李希光,吳艳梅. “后真相”时代的事实核查新闻:发展与局限[J]. 全球传媒学刊,2018, 5(2): 52-75.

BUCKINGHAM D. Fake news: is media literacy the answer?[EB/OL]. (2017-01-12)[2020-05-10]. https://davidbuckingham.net/2017/01/12/fake-news-is-media-literacy-the-answer/.

MOUR?O R R, ROBERTSON C T. Fake news as discursive integration: an analysis of sites that publish false, misleading, hyperpartisan and sensational information[J]. Journalism Studies,2019, 20(14): 2077-2095.

CORONEL J C, POULSEN S, SWEITZER M D. Investigating the generation and spread of numerical misinformation: a combined eye movement monitoring and social transmission approach[J]. Human Communication Research,2020, 46(1): 25-54.

WEBER C. News literacy assessment[EB/OL]. (2012-06-26)[2020-05-10]. http://drc.centerfornewsliteracy.org/sites/default/files/resource-files/2012assessment.pdf.

BEYERSTEIN L. Can news literacy grow up?[J]. Columbia Journalism Review,2014, 53(3): 42-45.

MAKSL A, CRAFT S, ASHLEY S, et al. The usefulness of a news media literacy measure in evaluating a news literacy curriculum[J]. Journalism & Mass Communication Educator,2017, 72(2): 228-241.

MAKSL A, ASHLEY S, CRAFT S. Measuring news media literacy[J]. Journal of Media Literacy Education,2015, 6(3): 29-45.

HARGITTAI E. Digital na(t)ives? Variation in Internet skills and uses among members of the “net generation”[J]. Sociological Inquiry,2010, 80(1): 92-113.

王润珏. 信息时代欧洲媒介素养体系的建构:一种政府主导,多政府部门支持的模式[J]. 新闻界, 2012(8): 3-7.

阿嘎尔 内蒙古工业大学图书馆馆员。 内蒙古呼和浩特,010051。

(收稿日期:2020-05-15编校:陈安琪,左静远)