肿瘤住院患者感染发生情况及用药分析

2021-04-07孙庆敏王进

孙庆敏,王进

恶性肿瘤患者自身免疫力低下,加上各种治疗手段如手术、放疗、化疗等会进一步损害免疫系统,降低机体免疫力。肿瘤患者一旦发生感染,特别是在术后及化疗期间,病情可能迅速加重。此外,大型综合医院患者众多,各种病原菌分布较广,致使患者发生交叉感染的风险增大。诸多研究显示,感染已成为肿瘤患者病情加重甚至死亡的主要原因之一,且患者发生感染后会加大医务人员的工作量,造成医疗资源的紧张,甚至发生大面积院内感染。因此,感染后合理选用抗菌药物尤其重要。本研究通过了解本院肿瘤患者合并感染的特点,明确何种病原菌最易导致感染的发生及各种抗生素的使用频次,为保证临床合理使用抗菌药提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 回顾分析2018年7月至12月南京中医药大学附属医院肿瘤内科、肿瘤外科共五个病区收治的4 788例肿瘤患者的临床资料,选出合并感染的患者资料。感染诊断依据:白细胞计数>10×109/L、C反应蛋白(CRP)>40 mg/L、降钙素原(PCT)>0.5 ng/ml、体温>37.4 ℃等。

1.2 调查方法 通过登录医院信息系统查阅患者病历,获取患者具体信息:性别、年龄、诊断结果、感染部位、白细胞计数、CRP、PCT、是否发热、细菌培养及药敏试验、抗生素用量及疗程等,利用Excel表对数据进行统计处理。

2 结果

2.1 感染发生率 4 788例患者中发生感染256例,感染率为5.35%;其中结直肠癌和胃癌占较大比重,分别占感染患者的24.61%和22.66%,见表1。

表1 256例肿瘤感染患者的原发癌情况

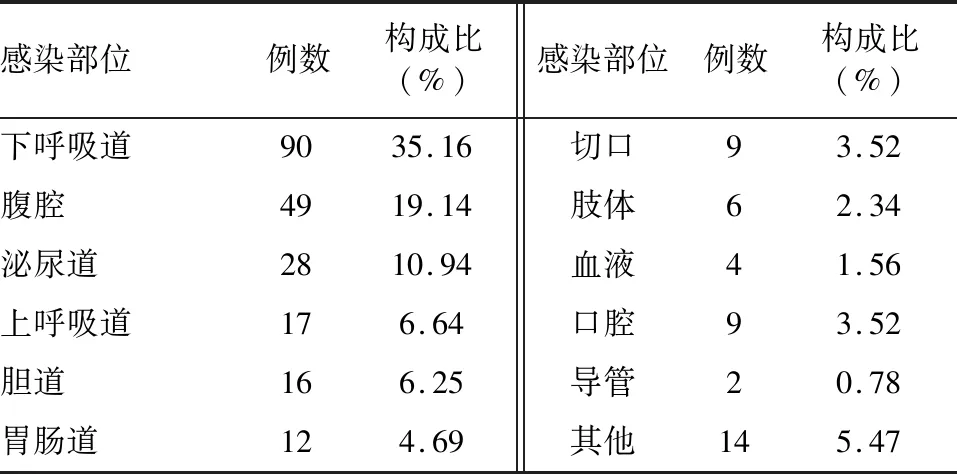

2.2 感染发生部位 256例感染患者中以下呼吸道和腹腔感染最常见,分别为90例(35.16%)和49例(19.14%),见表2。

表2 256例肿瘤感染患者的感染部位分布

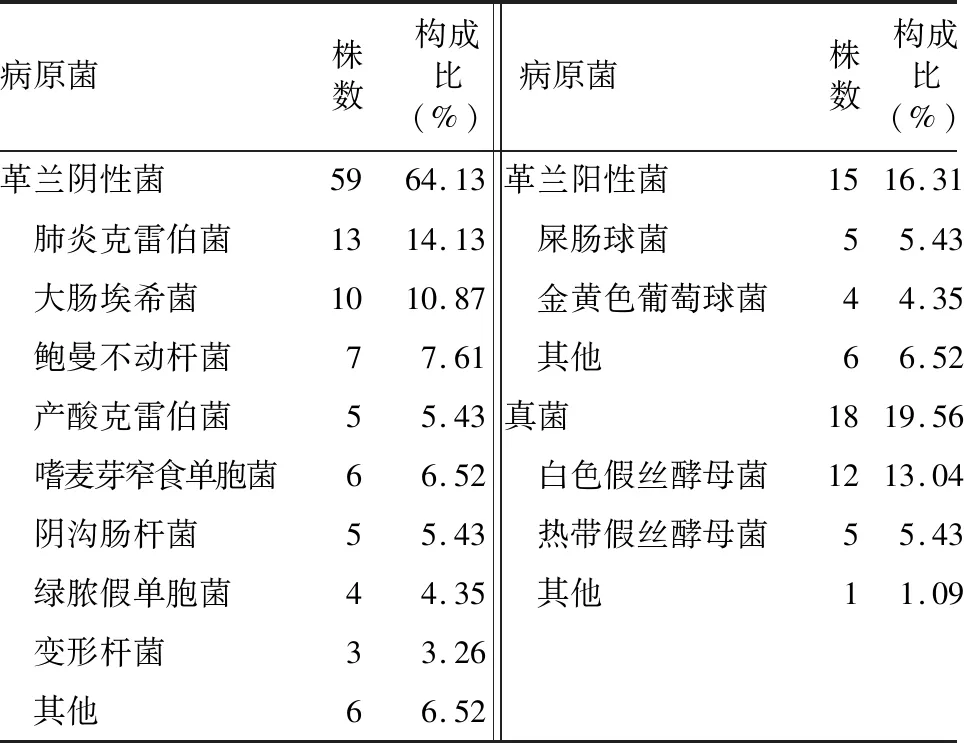

2.3 病原菌分布 256例感染患者中115例送检了痰标本或其他分泌物标本,共分离出了92株病原菌,其中革兰阴性菌59株(64.13%),主要为肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌;真菌18株(19.56%),主要为白色假丝酵母菌;革兰阳性菌15株(16.31%),主要为屎肠球菌和金黄色葡萄球菌,见表3。

表3 115例肿瘤感染患者的病原菌(92株)分布情况

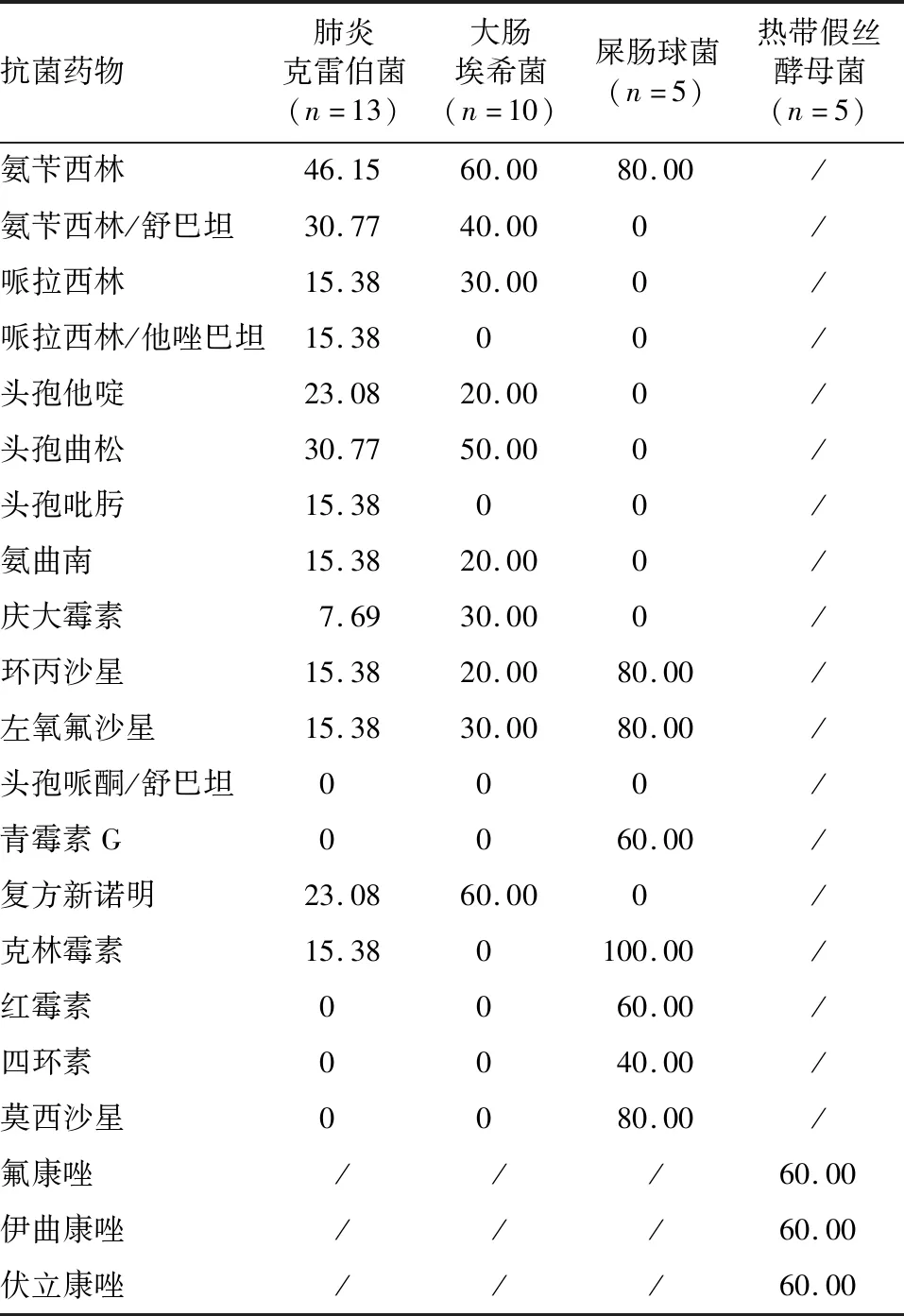

2.4 主要病原菌耐药结果 肺炎克雷伯菌对氨苄西林的耐药率最高,为46.15%,其次是氨苄西林/舒巴坦和头孢曲松,耐药率均是30.77%,其余药物的耐药率均未超过30%;大肠埃希菌对氨苄西林和复方新诺明耐药率最高,均是60%,其次是头孢曲松,达到50%,剩余均未达到50%;屎肠球菌对克林霉素耐药率高达100%,对氨苄西林、环丙沙星、左氧氟沙星、莫西沙星耐药率也较高,达80%;热带假丝酵母菌对三种抗真菌药氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑的耐药率均为60%,见表4。

表4 主要病原菌对常用抗菌药物的耐药率(%)

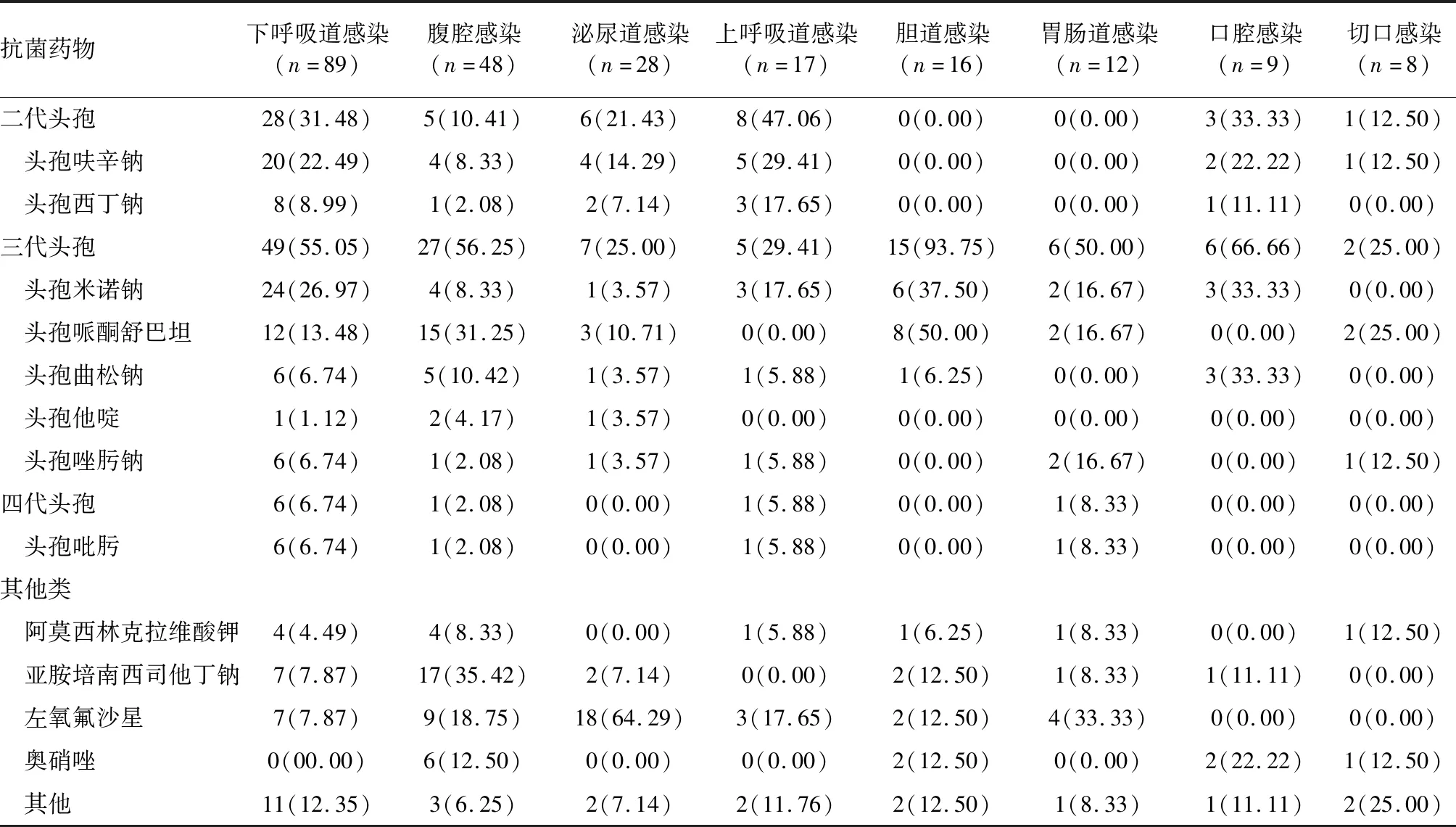

2.5 抗菌药物使用构成比 256例患者使用抗菌药物共363种,其中三代头孢使用频率最高,共134例(36.88%),主要是头孢米诺钠和头孢哌酮舒巴坦;使用二代头孢57例(15.70%),主要是头孢呋辛钠;左氧氟沙星使用率也较高,共47例(12.95%);剩余抗菌药物使用占比均未超出10%,见表5。

表5 肿瘤患者抗菌药物使用构成比

2.6 抗菌药物品类选择概况 265例感染患者中选取了排名前八的感染部位进一步分析抗菌药物使用情况,发现下呼吸道感染中主要使用三代头孢抗感染,使用率高达55.05%,其中以头孢米诺钠频率最高,为26.97%,二代头孢使用率紧随其后,占31.48%,其中头孢呋辛钠使用较多,占22.49%;腹腔感染中三代头孢使用频率最高,为56.25%,其中头孢哌酮舒巴坦使用较多,占31.25%,亚胺培南西司他丁钠也被广泛使用,占35.42%;合并泌尿道感染时左氧氟沙星为主,使用率达64.29%;上呼吸道感染主要使用二代头孢抗感染,以头孢呋辛钠为主,占29.41%;胆道感染多以三代头孢抗感染,使用率达93.75%,其中主要使用头孢哌酮舒巴坦和头孢米诺钠,分别占50.00%和37.50%;胃肠道感染也主要使用三代头孢抗感染,占50.00%,左氧氟沙星占33.33%;口腔感染三代头孢使用率为66.66%,其中头孢米诺钠和头孢曲松钠均占33.33%;切口感染同样以三代头孢使用为主,占25.00%,其中主要使用头孢哌酮舒巴坦,占25.00%,具体见表6。

表6 主要感染部位抗菌药物使用情况[例(%)]

3 讨论

合并感染已成为威胁肿瘤患者生命的最主要因素之一,有报道称30%~40%的实体瘤患者死于继发性感染[1]。本研究对肿瘤住院患者总体感染发生率、感染发生部位、病原菌分布、病原菌耐药情况、抗菌药物使用情况等进行了全面分析。调查发现,4 788例肿瘤住院患者中有256例发生了感染,感染率为5.35%。发生感染的部位以下呼吸道为主,腹腔感染、泌尿道感染紧随其后,分别为19.14%和10.94%。分析其原因可能是肿瘤患者住院治疗期间机体免疫力低下,病房通风不畅使得病原菌较易传播,致使患者之间互相感染。此外,本研究还发现肺癌患者发生感染的比例较高,占14.45%,可能是因肺部肿瘤压迫、阻塞使呼吸道防御功能下降,从而使肺部感染机会增加[2]。因此对肿瘤住院患者要预防呼吸道感染,注意保持病房环境清洁卫生,每日开窗通风,有条件时可将感染与非感染的患者分开处置,指导患者进行有效安全的排痰等。

本研究发现肿瘤患者感染的病原菌中革兰阴性菌占比最高,达64.13%,其次为真菌,占19.56%,占比最低的为革兰阳性菌,这与苑永辉等[3]报道的革兰阳性菌占比略高于真菌的结果稍有不同。分离出的前四位病原菌分别是肺炎克雷伯菌、白色假丝酵母菌、大肠埃希菌和鲍曼不动杆菌,与国内其他研究结果稍有差异[4-5],可能是因为各个医院对抗菌药物的使用策略不同造成的差异[6]。值得注意的是本研究中检出白色假丝酵母菌12株(13.04%),仅次于肺炎克雷伯菌的13株(14.13%),应引起重视。正常情况下,白色假丝酵母菌不引起疾病状态,但肿瘤患者经历创伤性手术并使用抗生素,致使正常菌群失调,且放化疗致使机体免疫力低下,以上情况均可导致白色假丝酵母菌感染。医院真菌感染危害性强,治疗难度大,因此对于疑似患者,应积极将病原菌送检,依据用药指征合理使用抗生素,能有效降低医院真菌感染率[7]。针对革兰阴性菌占比最高这一结果,可考虑选择用三代头孢进行经验性治疗,三代头孢对革兰阴性菌作用更强,对β-内酰胺酶也更稳定。

本研究结果还显示革兰阴性菌中占比最高的肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌对氨苄西林、氨苄西林/舒巴坦、头孢曲松的耐药率较高,均超过了30%,医师经验性用药时应慎重选择。其中肺炎克雷伯菌对哌拉西林、头孢吡肟、喹诺酮类较为敏感,可作为有效药物治疗。大肠埃希菌对氨苄西林和头孢曲松有较高的耐药率,分别为60%和50%,因此二者不能作为治疗大肠埃希菌的主要药物,可选择头孢他啶、氨曲南、喹诺酮类药物进行有效治疗。革兰阳性菌中屎肠球菌占比最高,其对克林霉素、氨苄西林、喹诺酮类耐药率均较高,尤其对克林霉素耐药率达到了100%,应引起重视,建议医师在临床用药过程中尽量避免使用这几种药物。真菌中热带假丝酵母菌对氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑的耐药率均为60%,但这也可能与样本量偏少有关。由于真菌感染缺乏明显的临床症状,早期诊断较为困难,平时应加强病原菌检测。有研究显示真菌培养条件较高会导致真菌感染痰培养结果阳性率低,从而影响医师的诊断[8],所以一定要早诊断早治疗,甚至在痰培养结果为阴性时也不能轻易排除真菌感染的可能。尤其在患者长期服用抗生素的情况下,可考虑经验性抗真菌治疗,降低患者病死率。

本研究示肿瘤感染患者使用三代头孢的比例最高,达36.88%,符合病原菌检测出的革兰阴性菌感染最为严重这一客观事实,与林晓贞等[9]研究结果类似。在肿瘤合并下呼吸道感染患者中使用三代头孢(55.05%)和二代头孢(31.48%)为主,结合之前细菌培养和药敏试验结果可知用药较为合理;合并腹腔感染时用药以三代头孢为主(56.25%),且有10.41%的患者使用了二代头孢,结合细菌培养结果(革兰阴性菌、厌氧菌和铜绿假单胞菌等细菌为主),可见此时选用二代头孢不太适宜;其他部位的感染及抗生素的选择基本符合细菌培养及药敏试验结果。可见,我院大部分医师经验性用药较为合理,但也存在部分经验性使用抗生素不适宜之处,提高样本的及时送检以明确病原菌对于有效控制感染非常必要。本研究不足之处:首先,因为样本量的限制未对患者进行单独肿瘤分层分类分析;其次,256例肿瘤感染患者中,只有115例送检了痰标本或其他分泌物标本,送检率不高可能会影响到感染病原菌的统计结果。因此在之后的大样本分析中,笔者将排除这些干扰因素,以单一病种为研究对象明确评估感染相关因素。

综上所述,我院肿瘤感染患者主要为革兰阴性菌感染,多为下呼吸道感染,医师在未明确病原菌的情况下可优先使用对革兰阴性菌敏感的抗生素进行经验性治疗,但同时也应及时将病原菌送检以精准、有效地治疗感染。此外也要注意疗程的合理性,不可过久,以免发生耐药及真菌感染。