欧洲“中国宝塔”的图像生成与媒介转换

2021-04-07赵娟

赵 娟

17—18世纪欧洲“中国风” (Chinoiserie)时期,宝塔、曲面屋顶、挑起的角檐、水榭、小山上的亭阁、桥梁等几乎成为构建中国建筑图景的固定模件。英国学者休·昂纳(Hugh Honour)撰有《中国风:遗失在西方800年的中国元素》一书,其卷首述及西方人对中国的想象图景时,将那时人们脑海里中国建筑的画面勾勒如下:

为了适应这种闲适的生活,这个奢侈的民族还创造了一种建筑风格。这个樱桃花开不断、四季如春的国家并不需要非常厚重的建筑,这里的天气使得轻薄的建筑也同样持久耐用。正因为如此,建筑师的奇思妙想才能如天马行空,创造出无比精美、漆色艳丽的格子花纹的宅子,玉石楼阁,不封顶的逍遥宫,可能会被误认为是珍奇鸟儿巢穴的树上小屋,用陶瓷建的高高的宝塔,还有横跨在永远都不会发生洪水的河流上的纺锤形的桥。每一栋建筑的屋檐(非常宽,而且都在角落处上翘)都挂着一排编钟,每当附近的寺庙洪亮的钟声引发回响之时,它们就会叮咚作响。①笔者相信,休·昂纳在撰写以上文字时,依据的并非某处具体所见的真实景观,而是基于观念的“一般建筑图景”。这一图景或许不曾真正存在,却符合那个时代人们的视觉期待,进而在现实中转化为一个个具体的存在形式,使得“中国”可感、可触、可视。

在这一图景当中,突出的离地高度、陶瓷的材质、翘起的屋檐、叮咚作响的风铎,从视觉和听觉上,形成“中国宝塔”的典型特征,烘托出中国建筑图景的高潮。因而,我们不得不就此追问: “宝塔”这一原本伴随佛教传入中国的建筑式样,缘何成为欧洲“中国风”代表东方、尤其是中国的标识性视觉元素?它们的知识学来源是什么?它们在不同媒介中呈现为何种样态?17—18世纪“中国风”语境中的“中国宝塔”,在欧洲对中国的知识探究中如何发挥着持续性影响?本文试就上述问题展开论述。

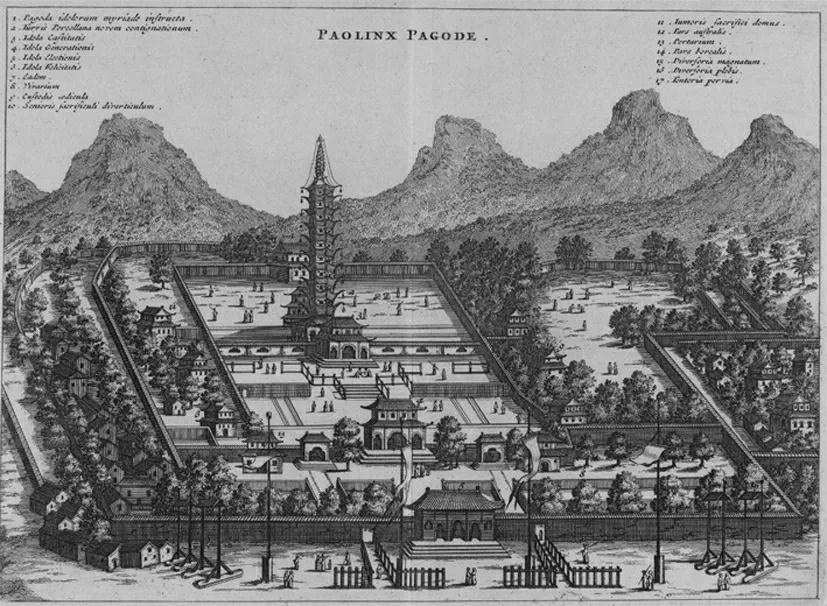

一、基歇尔《中国图说》 “九层中国宝塔”的文本描述与图像生成

欧洲人对“中国宝塔”的早期视觉认知,主要来源于以各种形式流传到欧洲的丝织品、瓷器、漆器,以及其他工艺品上的宝塔图像。这些表征着“东方”的器物,或由中国本土生产、外销定制,或由中间生产商再加工,最终通过陆上或海上交通路线运抵欧洲,汇成一个庞杂的东方视觉符号系统。在德国拜仁州公爵奇珍室(Kunstkammer)16世纪下半叶的瓷器藏品中,有一件明代万历年间绘有宝塔图案的青花瓷器(图1):宝塔矗立在一个石砌的基座之上,由柱子支撑,出檐挑起,悬挂铃铛,塔冠装饰着莲花;两只凤凰环绕左右,与近处的楼阁和松石、远处的云纹和城墙,构成了一幅烂漫的东方景观。这无疑成为奇珍室中的一道异域风景。

欧洲人美好中国想象的始作俑者马可·波罗(Marco Polo,1254—1324)在其颇具争议的《马可·波罗行纪》中,并未明确提及中国宝塔。直至1517年葡萄牙人进入澳门和16世纪下半叶耶稣会士进入中国,宝塔才开始被明确提及。目前可见关于中国宝塔的较早记载是葡萄牙耶稣会士曾德昭(Alvaro Semedo,1585—1658)的《大中国志》,此书在第一部分“南方诸省”的概述中提到南京城的一座琉璃宝塔: “七层塔,布满偶像,像是用瓷制成。”②

后来,意大利耶稣会士卫匡国(Martino Martini,1614—1661)在其《中国新图志》一书中论及一座中国宝塔。他声称亲自登临过这座宝塔,并留下了对这座塔的详细文字描述。从其描述中可知这座塔位于山东临清,八边九级,塔身用琉璃烧制的浮雕装饰,内部有楼梯可登临,从塔心室穿过门可走到阳台,阳台装饰有金色栏杆,塔檐上悬挂风铎;顶层供奉有一座镀金铜像③。德国耶稣会士基歇尔(Athanasius Kircher,1602—1680)在阿姆斯特丹用拉丁文出版《中国图说》 (1667)时,援引了卫匡国对于宝塔的整段描写,并且在后面配了一幅“九层中国塔”的插图④(图2)。

图1 青花瓷盘 明代万历年间(1573—1619) 维也纳工艺/当代美术馆(MAK Wien)

图2 九层中国塔 《中国图说》

在卫匡国笔下,这座宝塔呈八边形,高九层,从底部到塔顶“九百腕尺”,外墙用琉璃装饰,内部铺着各种石料,壁面平整得像镜子;塔内有楼梯,不是从中间,而是从两侧弯绕拾级而上,每层楼有大理石回廊和金色的护栏,环绕塔的四周都是装饰物;塔檐的角上挂着风铎,塔顶层供奉着镀金造像⑤。

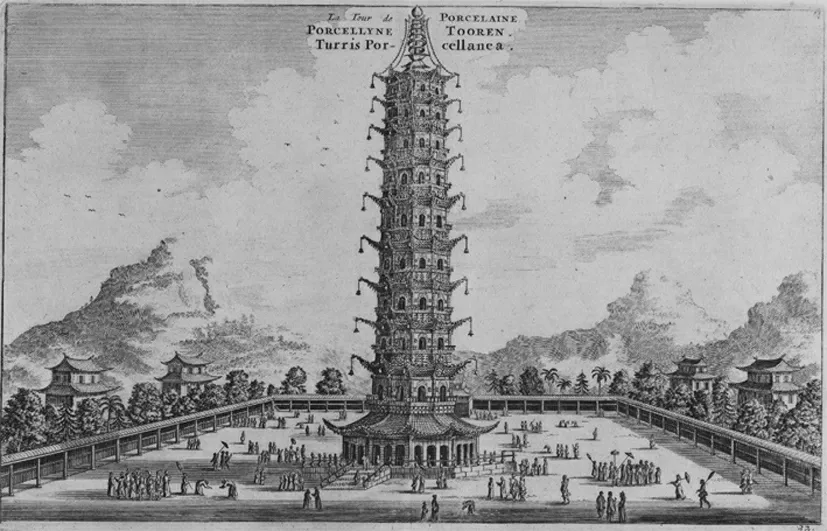

图3 临清宝塔 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》(法文,1665)

荷兰东印度公司使团的约翰·纽霍夫(Johan Nieuhof,1618—1672)于1655—1657年从广州到北京,沿着大运河北上,沿途亦见过临清宝塔。在其提交东印度公司董事会的材料中仅包含临清城和城北永寿寺内的佛教造像两幅图,未见这座宝塔的图像和文字介绍,但后来正式出版的《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》(1665)一书,则图文并茂地描绘了这座宝塔(图3)。从纽霍夫的描述中,我们可以得知这座塔的基本信息:八边九层,每层高约13.5英尺,整塔高超过120英尺(36.5米);塔身宽度适宜,比例完美;外墙使用了琉璃砖,外墙内侧是各色大理石,墙面抛光磨平;九层回廊都用大理石铺地,回廊布满雕饰,每个角檐悬挂精致的风铎;宝塔最高处有一座佛像,高30英尺,石膏制成,全身镀金银⑥。

通过对比可见, 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》对临清宝塔的描述与基歇尔《中国图说》的相关文字几近一致。纽霍夫原始报告手稿中未包含此段描述,很有可能是其哥哥亨利·纽霍夫或者其他人在正式出版的报告中借用了卫匡国的临清宝塔描述,对临清这座琉璃塔的信息做了补充和润色。

然而,对比图2与图3,即使排除临清宝塔修缮等因素,这两座宝塔图像的差异也不言而喻。德国建筑学者鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873—1949)曾指出,纽霍夫铜版画存在夸大之处——“纽霍夫虽然精确地绘制了向上递减的层高和各面墙壁上的窗格,但是却夸大了飞檐挑出的距离和上翘的弧度”⑦。然而就视觉形象的“真实性”而言,基歇尔的“九层中国宝塔”则更为可疑。在这幅图绘的中心,矗立着一座砖石垒砌的高塔,六边或八边形,底层两侧有台阶,可以分别拾级而上;底层和第二层有宽阔的平台,其中底层应为台基,没有券门,二层层级略矮;在二层平台之上,共有9层,依次递缩,直冲天际;每层有券门,门顶上有浮雕装饰;顶上的四层分别有伸出悬挂的铃铛,顶部似有面部头像和尖顶。尽管基歇尔 《中国图说》 (1667)比纽霍夫《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》 (1665)晚出版两年,但是对比文图可以发现,制图师仍然依据卫匡国的文字,而不是纽霍夫的图像,绘制了这座“九层中国宝塔”。

图4 石蛇背景中的中国建筑和宝塔 《中国图说》

同一座“九层中国宝塔”,图像呈现如此迥异。如果纽霍夫的“真实性”更胜一筹,那么基歇尔的图像传统又来自何处?回到荷兰的绘画传统,我们会发现,基歇尔《中国图说》中所描绘的宝塔,其侧面对称旋转登临的方式、高视点全景式的观看视角、直冲云霄的气势、拱券门、环绕塔的云彩、塔前方三五成群的人物,以及对这些小人物全神贯注的描绘,这些特征似乎与16世纪荷兰画家彼得·勃鲁盖尔所绘的“巴别塔”如出一辙。

另外,根据卫匡国的文字描述, “九层中国宝塔”的顶层,有一尊女神的塑像供人们祭拜。然而,按照中国宝塔的营造式样,塑像应在宝塔内部的塔室,而不会暴露在高高的塔顶上面。基歇尔“九层中国塔”的前景,左前方是单层建筑的一角,曲线屋面,飞檐微翘,而宝塔左侧阴影中,前方中间和右前方是人群,或倚墙,或牵马,或骑行,或站立。这些三五成群的小人物,亦可见于纽霍夫铜版画中“报恩寺宝塔”和“瓷塔”这两幅图像,却不见于纽霍夫原始速写稿。这些在今天看起来还不太“中国”的元素,可能另有其共同的图像来源。

颇有意味的是,在基歇尔“九层中国宝塔”的远处背景里,还有宝塔、寺庙大殿、城墙和树木,这些图像亦多见于《中国图说》中其他图像的背景之中(图4)。这与传入欧洲的早期中国瓷器、漆器等器物上的图像以及纽霍夫铜版画中反复出现的图像元素,亦极为相类。

综上所述,基歇尔的“九层中国宝塔”可视作中国宝塔在欧洲最早的、独立的图像表达。它援引了卫匡国的文字记载,并在此基础上完成了从文字到图像的媒介转换。在此过程中,制图者一方面吸收了当时普遍流行的代表中国乃至东方的元素作为画面背景,另一方面又运用文艺复兴时期尼德兰画派的绘画表现法来建构异域对象。不过,尽管《中国图说》在当时流传广泛,并在很长时间里都是欧洲人中国知识的重要来源,但从后来“中国风”时期流传的宝塔图像来看,随着纽霍夫“报恩寺宝塔”和“瓷塔”的广泛流传, 《中国图说》中的这座“九层中国宝塔”逐渐被人们遗忘了。

二、纽霍?夫“南京瓷塔”的图像记忆与再造

16—17世纪的欧洲,有关中国宝塔的可靠图像信息仍然很少,这种罕见又反过来加深了人们的好奇和渴望。随着海上丝绸之路交往的日益密切,欧洲传教士和商人有了进入中国沿海和内陆的机会,可以获得关于中国宝塔的直接印象。荷兰使团纽霍夫的有关记录,是欧洲人第一次在亲眼所见、亲身经历的基础上所呈现的关于中国宝塔的视觉表达。纽霍夫1655—1657年由广州到北京,用文字和图像记录了沿途所见。1657年返回荷兰后,他将旅行中的记录做了整理,向东印度公司董事会提交了一份报告。这份报告的原始手稿,现藏于德国国家图书馆,并与荷兰密德堡皇家热兰学会收藏的抄本以及法国巴黎原稿基本一致⑧。这位“生气勃勃”的旅行家,仅在荷兰暂作停留后,又将这次访华的材料交给自己的哥哥亨利·纽霍夫整理,终在1665年以荷兰文出版《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》⑨一书。此书很快被译成法文(1665)⑩、德文(1666,1669)⑪、拉丁文(1668)⑫和英文(1669,1673)⑬,并在后来不断再版再印,传播广泛,成为17—18世纪人们认知、想象中国的重要文字和图像来源。 “这些铜版画属于最早不把中国当作想象中的国度,而是基于实地观察和绘图来呈现她的出版物”⑭。正因如此,书中的图像成为了欧洲各类“中国风”装饰图像的滥觞。

图5 报恩寺宝塔 纽霍夫原始素描稿 《〈荷使初访中国记〉研究》

与早期进入中国的其他欧洲人相比,纽霍夫对“宝塔”的关注显得格外突出⑮。荷兰莱顿大学教授包乐史(Leonard Blussé,1946—)与厦门大学教授庄国土合作整理了纽霍夫的原始手稿,出版《〈荷使初访中国记〉研究》,此书附80幅图绘,其中17幅图绘有中国宝塔;除临清宝塔外,其他宝塔亦为纽霍夫由粤至京沿途所见。在其文字记述中,重点描述的是位于南京的“瓷塔”⑯。原始手稿中的描述,较之正式出版的《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》,似更朴实平淡,缺少那些极尽赞美和渲染的辞藻⑰。从文字描述来看,南京瓷塔与临清宝塔形制非常接近,都是八边九层,砖石结构,内部两侧有楼梯,可登临,每层有阳台,彩色琉璃装饰着墙壁,每层出檐角上挂着风铎,塔顶有相轮和宝珠。但二者在底层和顶层形制上存在明显不同:南京报恩寺底层有宽阔的回廊(即副阶周匝式),而临清瓷塔在顶层塔室内部还供奉着佛像。

在包乐史整理校对的原始素描稿中,关于报恩寺塔只有一幅图(图5),图中琉璃塔八边九层,底层有副阶周匝式的回廊,第二层塔身比其上的七层略高;由于围墙的遮挡,从图上无法判断宝塔是否处在台基之上;寺庙山门、寺庙大殿和宝塔并没有呈现出明显的轴线关系。

图6 报恩寺宝塔 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》(法文,1665)

图7 报恩寺宝塔 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》(德文,1666)

荷文和法文《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》 (1665)的铜版插画相同,其中有一幅南京报恩寺全图,题为“报恩寺宝塔”,此外还有一幅题为“瓷塔”的特写图。之后的德文版(1666)、拉丁文版(1668)和英文版(1673)依照此例,都包含报恩寺宝塔和瓷塔两幅图。不过,比对这些图,便会发现一些有意思的差异。

与原始素描图相比,1665年铜版画中的报恩寺宝塔图(图6)增添了许多细节:寺庙的山门、大殿、宝塔处于同一中轴线上;寺庙大殿位于台基之上;在第二进院落中,增加了台阶和栏杆。

在中外文献的记载中,南京琉璃塔都是八边九级。在纽霍夫原始素描稿之中,宝塔亦为九层。其中底层双重回廊,出檐比其他几层都更远;第二层比三至九层高度要高,依稀可见筒形券门和砖石围栏。但在铜版画的报恩寺整体图中,塔层发生了变化:除了底部副阶周匝回廊之外,上面还有九层,这样整座塔变成了十层,且层级高度几乎相等;底层和第一层之间多出了一层挂着风铎的出檐;宝塔券门和寺庙券门的形状也发生了细微的变化。

1666年德文版的报恩寺图又有了一些变化:背景中的四座山变成了三座;院墙更为规整,左侧外围的院墙不再是围合结构,而是出现了一个山坡,可以通向左后方的山上。右边最外侧的围墙亦非围合结构,在围墙外面绘有两排整齐的棕榈树。与此同时,寺庙和宝塔门的形状重新恢复到原始稿中的筒拱形;宝塔后方的建筑由1665年荷文版中的三层变成了两层。1673年英文版的铜版画,更接近1666年德文版的图像,但与后者呈现出“镜像”关系(图7、8)。

而在1665年法文版中,与“报恩寺宝塔”图相比,紧跟其后的“瓷塔”图(图9)建筑形制出现了很多不一致。 “瓷塔”位于画面正中间,两侧和背面有围合的柱廊,柱廊之外有二层的歇山顶建筑,以及杉树、棕榈等树木;独立的院落之中,除了塔后面露出一个二层歇山顶建筑的一角,没有任何其他建筑,只有三五成群,或撑伞,或拱手鞠躬,或驻足交谈的人群。

“瓷塔”位于砖砌的基座之上,平地有台阶通向基座。基座之上是一座十层的宝塔,与文字描述的“八边九级”相悖。层级数在中国宝塔形制中有严格的仪轨,通常为奇数,但是这里却呈偶数(十层);宝塔层级的象征意义在文化迁移过程中被消解了。德国学者鲍希曼认为这很可能源于中西文化关于塔身层级的计数差别,亦即,在西方人眼中,塔身底层并不计入“九级”之中⑱。可见, “八边九级”的文字描述实际上仍然继续参与了图像的再造。宝塔图像层级表现上的这种“失真”,还会在图像再造或媒介转换的过程中发生进一步衍变。

图8 报恩寺宝塔 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》(英文,1673)

图9 瓷塔 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》 (法文,1665)

图10 报恩寺宝塔瓷塔(局部) 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》 (法文,1665)

图11 瓷塔 (局部) 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》(法文,1665)

图12 南京瓷塔底部结构纽霍夫原始素描稿 《〈荷使初访中国记〉研究》

图13 瓷塔 (局部) 阿罗姆《中华古帝国的风景、建筑和社会风俗》 (1843)

图14 《清代报恩寺琉璃塔全塔图》 (局部)

图15 南京瓷塔塔刹 (局部) 纽霍夫原始素描稿《〈荷使初访中国记〉研究》

图16 报恩寺宝塔塔刹(局部) 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》 (法文,1665)

此外, “报恩寺宝塔”与“瓷塔”图中的宝塔在券门形状上也有差异:报恩寺宝塔的门为立柱拱券形,而瓷塔中的门则是筒拱形。二者的明显差异还表现在第一层和第二层之间的细节上(图10、11): “报恩寺宝塔”的底层出檐和第二层出檐之间没有建筑层,而在“瓷塔”特写图中,两层出檐中间还有完整的一级塔身。

如果将之与速写原稿对比则会发现: “瓷塔”图所呈现的建筑特征与素描原稿更为接近(图12),而与报恩寺寺庙一图中的瓷塔大相径庭。这种差异使我们不得不疑惑,纽霍夫的原稿之中是否还有一个更为精细的宝塔图绘? “报恩寺宝塔”和“瓷塔”这两幅铜版画是否出自同一个人之手?在铜版画制图师那里, “如实”(faithfully)精准描绘出宝塔原样,与 “如画” (picturesquely)绘制出符合读者想象的图像之间如何平衡?

在后来英国建筑师托马斯·阿罗姆 (Thomas Allom,1804—1872) 《中华古帝国的风景、建筑和社会习俗》⑲收录的图像中可见,瓷塔在第一层和第二层之间,除了宽大出挑的屋檐,还有一层与二到九层平行的出檐(图13);尤其是《清代报恩寺琉璃塔全塔图》(图14)中一、二层夹檐之间有清圣祖康熙题字匾额“一乘慧业”,与上面几层的题字存在连续性⑳。

如果说1665年专门图绘的铜版画宝塔形态更接近原始速写稿,那么塔刹与原始速写稿,以及同册报恩寺中的宝塔都有所不同(图15—18):根据有关文献记载,报恩寺琉璃塔的塔刹形态为“尽九级之上为铁轮盘,盘上轮相叠起数仞,冠以黄金宝珠顶,维以铁细率,坠以金铃”㉑。铜版画显然是在原始速写稿上都补充了“铁细率”。相形之下,瓷塔一图塔刹的“相轮”和 “露盘”更为逼真。

综上,铜版画与原始速写稿之间存在各种不对应,既有通过增加新的元素,使画面更为丰富,从而追求一种符合当时人们东方想象的精致装饰效果,同时也有“图式修正”的诉求,使得画面更加接近“真相”。这些插图表现出来的整体特征就是,在装饰和逼真之间不断进行调适。这种情况在南京瓷塔之外的图像中同样存在,例如对安庆城的描绘(图19、20):铜版画显然是在原始素描稿的基础上,加入了当时普遍流行的棕榈树、帆船、带有飞檐的建筑等诸多“中国元素”。

令人遗憾的是,因为资料阙如,这些铜版画图像生成的来龙去脉以及某些历史链环的细节难以一一追寻。1665年“瓷塔”制图师从何处搜罗到可信的材料并修正了“相轮”和“露盘”的视觉形象,目前尚无法确知。不过,我们可以在后来的历史环节中看到这种“修改”的具体影响。

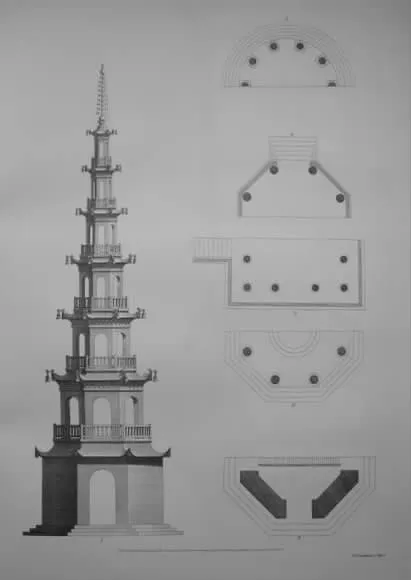

1721年,奥地利建筑史家约翰·埃尔拉赫(Johann B.F.von Erlach,1656—1723)出版了《历史建筑图集》㉒,该书收录了包括南京瓷塔在内的中国建筑设计图样。这幅铜版画应该是在流传广泛的《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》的铜版画基础上加工完成的㉓(图21)。

图17 瓷塔 (局部) 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》 (法文,1665)

图18 报恩寺宝塔塔刹 (局部) 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》 (德文,1666)

首先,作为建筑师的埃尔拉赫打破了1665年铜版画中报恩寺寺庙的封闭式院落结构,删掉了那些无法进入的狭小闭合空间,让整个布局呈现为半开放的规整的几何图形,空间表现也更为合理。同时,他还将纽霍夫铜版画中南京瓷塔的侧立面调整为正立面,使塔身与院落在空间上表现出一定的透视关系。瓷塔像一座纪念碑一样屹然矗立在围合的广场中间,广场之外房舍前的道路,可以通向远方的山峦。其次,埃尔拉赫去掉了或者说改造了报恩寺的大殿,使宝塔前面的大殿与围墙合并,成为宝塔的有机组成部分;他还在围墙上开放了几组筒形拱券门,使得宝塔前面的广场除了大殿之外,还有通道连接。与此同时,埃尔拉赫大量减少了原来零散分布于街道和景观中的建筑;画面左侧是一排排整齐的树丛,看起来像欧洲的葡萄园,右侧则是整整齐齐的杉树,其挑起的树枝,一如中国屋顶的飞檐(欧洲长期盛行一种观点,认为中国独具特色的曲面屋顶来自于杉木的启发)。最后,埃尔拉赫还对铜版画中的台阶和栏杆进行了“广场式”改造。总之,经过语境剥离和空间改造,宝塔从东方的宗教建筑变成了欧洲广场和园林中的纪念碑式建筑。然而,正是埃尔拉赫这一“建筑图样”改造,为18世纪中国宝塔在西方的建造奠定了空间基础。

图19 安庆城 纽霍夫原始素描稿 《〈荷使初访中国记〉研究》

图20 安庆城 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》 (英文,1673)

图21 报恩寺建筑图 《历史建筑图集》 (1721)

回到宝塔本身,我们看到宝塔呈现正立面,加上宽阔出檐的底层,共10层。塔身与1665年铜版画中宝塔的塔身形状基本一致,只是塔刹有一些改动:一覆一仰的露盘结构被简化了,塔顶的圆形宝珠变成了火焰的形状,相轮的椭圆形特征被进一步强化。后来,在亚历山大(William Alexander,1767—1816,英使马戛尔尼1793年访华使团画家)以水彩画为基础制作的铜版画中,这个结构表现为圆锥形(图22),而塔顶的宝珠则呈现为与之一致的火焰形。

纽霍夫第一次到访中国的时间是1655—1657年,在他返荷三十年后的1687年,法国耶稣会传教士李明(Louis Le Comte,1655—1728)来到中国,亲自登临了报恩寺塔。1696年出版的《中国近事报道:1687—1692》一书收录了这位“国王的数学家”一封题为“致富尔斯登堡主教大人”的信件,其中详尽描述了报恩寺和寺内的琉璃塔㉔。较之前人,李明对宝塔的描述更为细致和科学。遗憾的是,这份书信集面世仅四年,便被巴黎索邦神学院的一纸禁令所尘封。不过就在短短四年间,法文《中国近事报道》重版了五次,并有英文、意大利文及德文译本接连问世。可以肯定的是,在纽霍夫访华之后,关于南京瓷塔的各种图像和文字依然会源源不断地传入欧洲,满足那个时代人们对中国图景的渴望和想象。而当这些材料同纽霍夫开启的图像相遇时,它们彼此之间或并行不悖,或补充叠加,或排斥变异,进而呈现为一幅交织变幻的宝塔图像网格。

图22 南京瓷塔 阿罗姆《中华古帝国的风景、建筑和社会风俗》 (1843)

三、媒介转换:从“南京瓷塔”到“中国宝塔”

南京是17—18世纪闻名海内外的名城,报恩寺琉璃塔是其标志性景观之一。当早期耶稣会传教士向欧洲描述中国的时候,南京被视为当时经济最繁荣、城市建设最完备的中国城市。而“琉璃”作为“宝塔”装饰的材料和构件,与瓷十分接近。在追捧中国瓷器的欧洲,这无疑进一步煽动了人们对中国想象的热情。

因此,在各种媒介中不断生成和转换的“南京瓷塔”图像,成为欧洲“中国风”时期中国建筑乃至中国形象的代言,发挥着持续的影响力。在此转换过程中, “南京瓷塔”与源源不断传入欧洲的其他象征中国形象的元素相组合,逐渐成了“中国宝塔”。它不再是一座特定的建筑物,而是带有异域风情的通用性装饰元素。

德国拜仁州的维特尔斯巴赫家族,从17世纪以来便开始了中国乃至东方工艺品的收藏。2009年慕尼黑国立博物馆特展“维特尔斯巴赫家族与中央帝国:四百年中国与拜仁”㉕,展出了一幅含有南京报恩寺瓷塔的挂毯(图23),时间大约是1700年前后。宝塔位于闭合寺院内部的中心,共十层。从院落中的栏杆、寺庙的券门形状等信息可以得知,这幅挂毯的图案依据的是纽霍夫铜版画南京报恩寺。只是制作者在此基础上根据挂毯自身的工艺特点或趣味需求进行了细节处理,例如将背景山峦变成湖泊等。

荷兰画家德霍夫(Romeyn de Hooghe,1645—1708)曾为西蒙·德·弗里斯(Simon de Vries,1630—1708)的《东西印度奇珍》㉖绘制过一幅插图(图24),描绘的是北京宫廷中外邦来朝的情景。整幅图的画面近大远小,建筑布局呈现对称结构,两座宝塔被嫁接在了城楼转角处,对称矗立;在画面中轴线的最远处,还有一座形制相同的宝塔。显然,这幅图是北京午门与“南京瓷塔”的组合,高高的宝塔替代了城门上的角楼,整个画面最后收束于远景山顶的高塔,形成一个聚合的空间结构。

18世纪,伴随着欧洲在全球的扩张和印刷技术的发展,欧洲人关于世界各民族的知识得到极大的丰富。英国人托马斯·萨尔蒙(Thomas Salmon,1679—1767)影响极为广泛的《现代历史:各民族现状》㉗一书依然将南京报恩寺琉璃塔作为中国建筑的典范,以各种语言进行了图文并茂的描述(图25)。在这幅图中,八边十级的宝塔,层层缩减,矗立在八边形的台阶上,被栏杆围合。这座宝塔的背景是一条街道,一侧为“凯旋门”式的牌坊,另一侧则是排列整齐的房屋。托马斯显然是将纽霍夫铜版画中的南京报恩寺宝塔与位于广州的一座牌坊(图26)进行了重新组合和编排,并且在细节上做了调整:牌坊上的装饰纹样被改造成洛可可式的藤蔓,点缀在房屋之间的棕榈树荡然无存;宝塔取代牌坊成为城市广场的中心建筑,牌坊则与街道对立成为了画面背景。可见,即便是在中国知识日益丰富的18世纪的欧洲,纽霍夫铜版画依然是欧洲中国文化表征和图像制造的重要来源,得到持续而广泛的传播。

图23 南京瓷塔挂毯 1700年左右

在 “中国风”时期, “南京瓷塔”主要以文字描述和二维图像形式得到广泛传播。与之同时,在欧洲建造一座中国宝塔,让置身媒介之外的观看成为置身其中的生活方式——自法国凡尔赛的大特里亚农瓷宫 (Grand Trianon,1687)以来,这种尝试一直没有停止。欧洲“中国风”时期最具野心的“中国宝塔”建造工程,当属英国皇家植物园邱园 (The Royal Botanic Gardens,Kew) 的 宝 塔(1761—1762)。有关这一时期中国式建筑和园林的研究论著已非常丰富,笔者在此只想从“南京瓷塔”图像的媒介转换角度做一个考察。 建筑师钱伯斯 (William Chambers,1723—1796)因其亲身到过中国(1742—1744),以及拥有建筑设计背景,成为实现这一媒介转换的不二人选。在这座宝塔建成的前几年,钱伯斯出版了《中国建筑、家具、服饰与机械设计》㉘一书,其中有一幅以广州地区的某座宝塔为原型的七层宝塔设计图样(图27)。这座宝塔基本具备了“中国风”时期描述宝塔的所有观念特征,但是其内在结构的根本差异使得这座塔看起来不够“中国”。它的风格特征反而更接近基歇尔的“九层中国宝塔”,即以西方构造为“体”,东方装饰为 “用”。从邱园中国宝塔的形制来看(图28),钱伯斯并没有选择自己亲自到访过的广州宝塔作为样本,而是参照了他未曾亲见的南京报恩寺琉璃塔。推究个中原委,一方面,或许缘自“南京瓷塔”在 “中国风”时期的特殊盛誉,以及名称中的“瓷”字所唤起的集体无意识想象;另一方面,考虑到经由纽霍夫铜版画、埃尔拉赫《历史建筑图集》,以及此间不断从中国传到欧洲的有关建筑细节的描述信息, “南京瓷塔”无疑是众多“中国宝塔”中面目最为清晰的一座。

图24 万邦来朝 《东西印度奇珍》 (1682)

图25 南京塔 托马斯·萨尔蒙《现代历史:各民族现状》 (1739)

图26 广州凯旋门 《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》(法文,1665)

图27 钱伯斯中国宝塔图样

图28 邱园中国宝塔的建筑图样

尽管媒介完全不同,但从根本上说,邱园宝塔与挂毯上的宝塔都是作为“装点”而存在的,这也是“中国风”时期表征着中国乃至东方的图像和器物的共同特征。因此这座宝塔甫一建成,即成“风景”,成为当时风景画的描摹对象(图29)。

图29 邱园荒野美景 1763威廉·马洛(William Marlow,1740-1813)

尽管从18世纪下半叶开始,中国在欧洲的形象出现了消极大逆转,欧洲人对中国追慕和效仿的热度降低,但作为具有东方风情的装饰,宝塔仍持续地发挥着影响。在亚历山大的风俗画中,宝塔成为了一种特定的中国背景元素。在19世纪的装饰和收藏中,依然可以看到“南京瓷塔”在欧洲不同媒介中被再造,且逐渐演化为更具普遍表征意义的“中国宝塔”。奥地利建筑史学者荷雅丽 (Alexandra Harrer)在《巴洛克建筑师约翰·伯恩哈德·费舍尔·冯·埃尔拉赫和奥地利“中国风” (Chinoiserie)建筑》一文中提到,在奥地利巴洛克时期重建的雷恩修道院(Monastery of Rein)中,建于19世纪下半叶的位于东侧的中国式房间,其北墙上描绘了一座中国宝塔(图30)。她认为这幅画与埃尔拉赫的著作存在关联,很可能是以埃尔拉赫的铜版画为基础的临摹之作㉙。但若仔细对比壁画的构图和细节特征就可判定,这幅壁画所依据的仍是纽霍夫铜版画中的报恩寺瓷塔或其流传图样,而非埃尔拉赫的铜版画:壁画中宝塔的台基和阶梯,不是标准的正立面,而面向观者开放的围墙却是正立面,这无疑暴露了其建筑空间的不合理;而埃尔拉赫《历史建筑图集》中的报恩寺宝塔,则是将其都改造为正立面,并且赋予整个空间以透视感。此外,壁画中四座三层建筑和棕榈树,显然也是来自纽霍夫的铜版画。只不过纽霍夫铜版画中的建筑由于植物遮挡,很难判定是两层还是三层,而在壁画中全部被画为三层。由于壁画前景两侧增加了棕榈树和藤蔓,这些三层建筑和小棕榈树便被后移并缩小为宝塔背景,而原铜版画背景中的山峦则被删除了。与铜版画相比,这幅壁画表现出鲜明的平面装饰特征,当与其所在修道院的壁画空间诉求息息相关。

“中国宝塔”也成为欧洲王室搜罗异国奇珍的对象。19世纪英国王室为位于布莱顿的英皇阁(Royal Pavilion)从中国订购了一座“九层瓷塔” (图31)。这座宝塔位于八边形基座之上,八边九层;底层不设门窗,八边分别是青花陶瓷的风景画;二至九层券门口分别有一个小瓷人;栏杆雕饰精致,飞檐上挂着铃铛。

图30 中国宝塔壁画图

19世纪中叶,经由两次中英鸦片战争,中国被迫向欧洲打开了国门,这座著名的“南京瓷塔”也在风雨飘摇的战乱(1853—1862)中被毁。在第二次鸦片战争中,南京成为通商口岸。当越来越多的欧洲人到达南京的时候,那个曾经代表着辉煌灿烂中国的熠熠生辉的宝塔,却已成为废墟;那个在欧洲追逐了几个世纪的中国经典元素,成为永久的历史记忆。

图31 瓷塔 维多利亚和阿尔伯特博物馆

四、转向专业汉学的中国宝塔研究

19世纪中叶后, “南京瓷塔”在西方的狂热已减,但其影响力仍在西人的收藏趣味中继续蔓延。德国汉学家和外交官福兰阁(Otto Franke,1863—1946)曾收藏有一幅“南京瓷塔”绘画,鲍希曼将之用作《宝塔》开首图(图32)。据注,这幅画是依1810年左右的一幅绢画绘制而成,尺幅为纵112厘米、横52厘米。福兰阁所藏绘画上的报恩寺瓷塔实际是1802年大修后的图样;与1665年纽霍夫的铜版画图样相比,修缮后的瓷塔在券门上方匾额、基座形态以及塔刹结构等部分都有了一些变化。民国学者张惠衣(1898—1960)辑有《金陵大报恩寺塔志》一书㉚,其中收有一幅来源标注为“海关档案”的《江南报恩寺琉璃宝塔全图》 (图33)。除标题位置差异外,这幅图与福兰阁所藏图样基本相同。张氏收录的图与寺院内清代《江南报恩寺琉璃塔全图》碑拓图(图34)的文字记述相同,只是来自海关档案的这幅图题跋落款为“平江主人”,而碑拓款识“报恩寺内僧敬刻”。此外, “海关档案”图与碑拓图相比,缺少“碑刻”和“拓片”这种特定媒介带来的形式风格特征,也未见寿字纹样和日月云纹,而且宝塔的造型也存在较大的差别。虽然二者在宝塔的基本特征,如八边九层、每层都悬有匾额、回廊阳台和带有装饰的栏杆、出檐悬挂风铎等大体相同,但在诸如塔基、塔刹构建、栏杆风格,尤其出檐的高度等表征上仍存在较大差异。相比之下, “海关档案”图的风格特征更像是一个“中国风”特征装饰画。由此我们似乎可以推断,晚清民国时期,针对在华欧洲人的收藏趣味,依然有“南京瓷塔”的图像被继续生产和传播。

伴随着近代工业革命和启蒙运动的发展,欧洲的社会生活逐渐世俗化,发端于耶稣会士的传教士汉学逐渐向学院派汉学转变。中国的大门经由两次鸦片战争被打开,与欧洲的接触也日益深入频繁,因此,欧洲人能够更便捷地获取关于中国的知识,并以科学的态度对其进行探究。虽然“南京瓷塔”已不复存在,但是欧洲“中国风”时代的集体记忆与中国大地上随处可见的宝塔形象,产生视觉重叠,构成一道独特的中国景观。1839年,摄影术在欧洲被发明,很快传入中国,成为视觉信息采集和记录的工具。 “中国宝塔”及其与周边环境构成的风景,成为摄影镜头格外宠爱的对象,尤其那些在欧洲早已知名的宝塔,更是成为摄影师竞相捕捉的镜头焦点。

这一时期,中国宝塔也成为科学研究的对象。在清末西方传教士在广州创办的英文刊物《中国丛报》 (Chinese Repository)上,宝塔(尤其是广州地区的宝塔)作为中国社会文化和地理知识的组成部分,得到介绍和讨论。与此同时,宝塔作为佛教建筑和精神的象征,也在一些著作中被论及㉛。

图32 南京瓷塔绘画 福兰阁收藏 鲍希曼《宝塔》(1931)

图33 江南报恩寺琉璃宝塔全图 《金陵大报恩寺塔志》 (2007)

1844年法国汉学家儒莲 (Stanislas Julien,1797—1873)在 《图画杂志》 (Le Magasin pittoresque)上发表了研究南京琉璃塔的文章,详细考证了宝塔的建造技术和内部结构。这表明,宝塔已成为专业汉学研究的对象。此后,西方学者关于中国宝塔的论述不时出现㉜。1915年由德国耶稣会士葛承亮(Aloysius Beck,1853—1931)在上海土山湾孤儿院指导完成的“百塔”木构模型,在美国旧金山巴拿马万国博览会上获得最高头等大奖章。这位37岁来华的木工部主任声称“要以诗把它凝固,将(中国——引者注)宝塔与世界七大奇迹并置”。 “世界七大奇迹”之一,这一表述无疑来自在欧洲广泛流传的纽霍夫游记对南京报恩寺琉璃塔的赞语,在这里,那个消失的宝塔早已是中国宝塔的代名词。

这批宝塔模型后经汉学家劳费尔(Berthold Laufer,1874—1934)之手,收藏于美国菲尔德自然历史博物馆(Field Museum of Natural History)。这些宝塔的木构模型按照1:40的比例制作,除了一座宝塔之外,其余都来自中国现存的宝塔。这个非现存的宝塔就是南京报恩寺琉璃塔(图35)。我们试问,究竟是怎样的一种执念,使得葛承亮在制作宝塔模型时接纳了这个例外?

制作南京琉璃塔模型之时,宝塔已经被毁坏。与其他塔模可以依据精确的测量数据、拓片、图片等资料不同,这座宝塔的信息只能根据有限的文字和图像资料获得。不过,葛承亮依据的并不是欧洲流行的诸种图像资料,而是相对更可靠的寺庙碑拓图。值得注意的是,南京琉璃塔是一座砖石结构的宝塔,其支撑柱嵌入墙体之中,这一点在拓印的图上很难得到清晰表现。而葛承亮的土山湾团队制作的南京琉璃塔模型,将墙体内的柱子变成了走廊上的装饰柱。这与其说是一个错误㉝,不如说是媒介转换中所生成的一种新的视觉样态。

欧洲人对宝塔的关注从未停止,也并没有因为南京琉璃塔的坍毁而将其忘却。1931年,鲍希曼在为期四年(1906—1909)的实地考察的基础上,出版了《中国建筑与宗教文化·宝塔》第一部分。第二部分至1942年才完成,但由于战争等原因,此书在作者生前未能出版,直至2016年才由德国国家图书馆魏汉茂(Hartmut Walravens)整理出版㉞。该著作在收罗古今中外既有资料的基础上,充分吸收西方、日本和中国学者的研究成果,并在实地田野考察的基础上,从建筑学、艺术史、社会文化史的角度,对宝塔进行了详细记录和分类研究,是欧洲人对中国宝塔认知的一次历史性总结。鲍希曼要透过包括宝塔在内的中国宗教建筑来扪摸、体贴中国的心灵,这一研究宗旨超越了西人故有的研究套路。在此书中,鲍希曼用了整整一节的篇幅,对南京琉璃塔的建造前史、建造史和建筑特征进行了详细的描述和考辨。直到今天,这或许依然是我们能够读到的对南京琉璃塔最为全面和细致的研究。

图34 《江南报恩寺琉璃塔全图》碑拓图

图35 南京瓷塔模型 美国芝加哥自然历史博物馆

瓷塔没有留下清晰的图像或照片,我自己也没有去过那里。尽管如此,为了了解这座独特建筑的外观,我收集了大量的相关资料和报道,也了解了这座已不复存在的建筑的重大意义。如果这本关于中国宝塔的书中没有对南京琉璃塔的介绍,那将是本书的一大不足。㉟

或许,跟鲍希曼同样来自德国的葛承亮,在指导制作上海土山湾“百塔”模型的时候,也持有一样的看法:没有南京琉璃塔的中国宝塔世界,必然是不完整的。因为正是这座宝塔,在过去三百多年中,如影随形,在中西之间,在不同媒介之间,在真实与想象之间,不断吸引、驱使着人们去观看、发现和创造。

① 休·昂纳: 《中国风:遗失在西方800年的中国元素》,刘爱英、秦红译,北京大学出版社2017年版,第4页。

② 曾德昭为葡萄牙耶稣会士,1613年抵达南京, “南京教案”之后,1616年被遣返澳门。在华生活二十二年,返欧后撰《大中国志》,内有文字记载南京宝塔。按照曾德昭的描述,这座位于南京城的七层宝塔,很有可能是南京保圣寺塔,而非报恩寺宝塔。参见曾德昭: 《大中国志》,何高济译,李申校,上海古籍出版社1998年版,第17页。

③ Martino Martini,Novus Atlas Sinensis,Amsterdam:Joan Blaeu,1655,pp.56-57.

④ Athanasius Kircher,China monumentis qua Sacris qua profanis,Nec non variis Naturae et Artis Spectaculis,Aliarumque rerum memorabilium Argumentis illustrate,Amsterdam:Apud Joannem Janssonium àWaesberge&Elizeum Weyerstraet,1667,pp.132-133.《中国的宗教、世俗和各种自然、技术奇观及其有价值的实物材料汇编》简称China illustrate,即《中国图说》。范图伊尔(Chrles D.Van Tuyl)于1987年翻译出版了英文版,中译本即由此英文版译出。阿塔纳修斯·基歇尔: 《中国图说》,张西平、杨慧玲、孟宪谟译,大象出版社2010年版,第253—255页。中译本文字和插图均将Novizonia译为“诺维佐尼亚人”,疑翻译有误,拉丁文原文应为“九层”之义。

⑤ 阿塔纳修斯·基歇尔: 《中国图说》,第255页。

⑥ Johan Nieuhof,An Embassy from the East-India Company of the United Provinces,to the Grand Tartar Cham Emperor of China,London:J.Ogilby,1669,pp.96-97.

⑦⑱㉟ Ernst Boerschmann,Die Baukunst und religiöse Kultur der Chinesen,Band III:Chinesische Pagoden,Berlin und Leipzig:Walter de Gruyter&Co.,1931,S.257,S.250,S.250,S.237-238.

⑧ 包乐史、庄国土: 《〈荷使初访中国记〉研究》,厦门大学出版社1989年版,第22页。

⑨ Johan Nieuhof,Het Gesantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Companie,aan den Grooten Tartarischen Cham,den tegenwoordigen Keizer van China,Amsterdam:J.van Meurs,1665.

⑩ Johan Nieuhof,L’ambassade de la Compagnie orientale des Provinces Unies vers l'empereur de la Chine,Amsterdam:J.van Meurs,1665.

⑪ Johan Nieuhof,Die Gesandtschaft der Ost-Indischen Geselschaft in den Vereinigten Niederländern,an den Tartarischen Cham,und nunmehr auch sinischen Keiser,Amsterdam:J.Mörs,1666,1669.

⑫ Johan Nieuhof,Legatio batavica ad magnum Tartar iœchamum Sungteium,modernum Sinœimperatorem,Amsterdam:Meurs Jacob,1668.

⑬ Johan Nieuhof,An Embassy from the East-India Company of the United Provinces,to the Grand Tartar Cham Emperor of China,1669,1673.

⑭ 钟鸣旦: 《低地国家的清史研究》,王学深译, 《清史研究》2019年第2期。

⑮ Friederike Ulrichs,Johan Nieuhofs Blick auf China(1655-1657):Die Kupferstiche in seinem Chinabuch und Ihre Wirkungaud den Verlager Jacob van Meurs,Wiesbaden:Harrassowitz,2003,S.62.

⑯ “该寺的正中央建有一座瓷塔,是在鞑靼人到来的七百多年以前建造的,历经多次战乱,迄今安然无恙。它的光辉业绩证明了那句关于‘不朽’的古谚。若站在塔的最高层,可以俯瞰全部城区和市郊,一直看到长江对岸,如此稀世奇观真叫人赏心悦目。” (包乐史、庄国土: 《〈荷使初访中国记〉研究》,第68页)

⑰ 纽霍夫: “在平原中间,矗立着一座高高的瓷塔,造价之高,技艺之精湛,远远超过其他所有的人造物,向世人展现了他们无与伦比的艺术天赋……天衣无缝的整体……凭栏远眺,壮美的风景令人心旷神怡。”(Cf.Johan Nieuhof,An Embassy from the East-India Company of the United Provinces,p.78)

⑲ George Newenham,Thomas Allom,China:Its Scenery,Architecture,Social Habits of that Ancient Empire,London:Fisher Son&Co.,1843.

⑳ 《江南通志》载,康熙二十三年(1684),康熙南巡登临此塔,每级赐书匾额,一至九层分别为:一乘慧业、二仪有象、三空胜地、四海无波、五律精严、六通真谛、七宝莲花、八表同凤、九有弘观(《江南通志·舆地志》卷四三,影印《文渊阁四库全书》,台湾商务出版社1986年版,第11页)。

㉑ 关于报恩寺琉璃塔的中文文献记载,参见范金民: 《陈沂和他的〈报恩寺琉璃塔记〉》, 《郑和研究》2007年第4期。

㉒ Johann Bernard Fischer von Erlach,Entwurff einer historischen Architektur,Wien:Selbstverlag,1721.

㉓ 参见2009年5月15—17日奥地利学者荷雅丽(Alexandra Harrer)在维也纳“中国、蒙古建筑的同一性与民族代表性”研讨会上的报告(The Multi-story Mystery of Chinese Pagodasand the Porcelain Tower of Nanjing in Johann Bernhard Fischer’svon Erlach A Plan of Civil and Historical Architecture)。

㉔ 李明: 《中国近事报道:1687—1692》,郭强、龙云、李伟等译,大象出版社2004年版,第88—89页。

㉕ Hrg.Renate Eikelmann,Die Wittelsbacher und das Reich der Mitte:400 Jahre China und Bayern,Hirmer Verlag,2009,S.16.

㉖ Simon de Vries,Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen:nevens die van China,Africa,en anderegewesten des Werelds,Utrecht:Johannes Ribbius,1682.

㉗ Thomas Salmon,Modern History or the Present Stateof all Nations,illustrated with Cutsand Maps by Herman Moll,London:J.Shuckburgh and T.Osborne,1739.

㉘ William Chambers,Designs of Chinese Buildings,Furniture,Dresses,Machines,and Utensils,London:for the Author,Messrs,Dodsley,and others,1757.

㉙ 荷雅丽: 《巴洛克建筑师约翰·伯恩哈德·费舍尔·冯·埃尔拉赫和奥地利“中国风(Chinoiserie)建筑”》,俞琳译,汪晓茜校, 《建筑历史与理论研究》2010年第2期。

㉚ 张惠衣: 《金陵大报恩寺塔志》,南京出版社2007年版。

㉛ Carl Friedrich Koeppen,Die Religion des Buddha und ihre Entstehung,Barsdorf,Vol.1,1857,Vol.2,1859;Joseph Edkins,Chinese Buddhism:A Volume of Sketches,Historical,Descriptive,and Critical,London,1893;De Groot,Der Thupa,Dasheiligste Heiligtum des Buddhismusin China,Berlin:Verlag der Akademie der Wissenschaften,1919.

㉜ 如英国人美魏茶(William Charles Milne,1815—1863)发表的《中国宝塔概述》 [“Pagodas in China:A General Description of the Pagodas in China”,The Journal of the Royal Asiatic Society China,(1854):17-63]。Dennis John Kavanach,The pagoda:Type of Chinese Architecture,San Francisco:The James H.Rarry Company,1915.

㉞ Ernst Boerschmann,Pagoden in China:Das unveröffentlichte Werk “Pagoden II”,Aus dem Nachlass herausgegeben,mit historischen Fotosillustriert und bearbeitet von Hartmut Walravens,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2016.