讲好中国抗疫故事:《新闻调查》的叙事策略研究

——以《新闻调查》抗击新冠疫情相关报道为例

2021-04-06吴玉兰

吴玉兰,孙 奡

(中南财经政法大学 新闻与文化传播学院,湖北 武汉 430073)

一、绪论

《新闻调查》作为央视的一档深度新闻评论类栏目,在创办初期就以“走向调查”为主要标志,通过多样独特的叙事方式以及表现手法,将一个个身处在大事件下的小题材如同讲故事一样传递给广大观众。在2020年初的时候,新冠疫情突然袭来,席卷全国,公众都陷入了恐慌之中,在抗击疫情的期间,《新闻调查》从2月1日的《火线金银潭》开始,直到5月2日的《冬去 春来》一共推出了14期新冠疫情相关报道。报道从疫情爆发再到疫情扩散,以及之后的疫情逐渐被控制到疫情衰退各个阶段来报道这次新冠疫情的全过程。《新闻调查》作为央视的栏目,起到了传递新冠最新消息,普及科学基础知识,缓解公众惊慌情绪,正确引导公众舆论的社会功能。与此同时,关于新冠疫情深度报道的题材选择以及叙事手法都令人眼前一亮,将新闻报道故事化,情景化以及细节化,不仅仅传递了新冠疫情期间的信息,同时表现了国家在抗击疫情时人民群众的动人情景,表达了人民对于抗击疫情的决心,让公众看到了中国人民在面对疫情时人与人之间的感人故事。本文将从《新闻调查》抗击新冠疫情相关报道来分析《新闻调查》栏目的叙事手法。

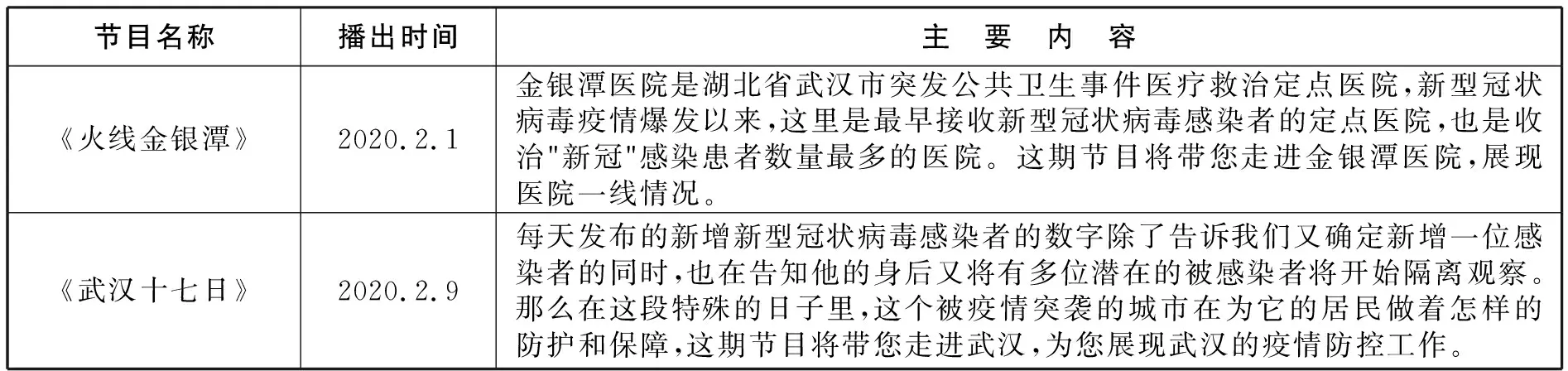

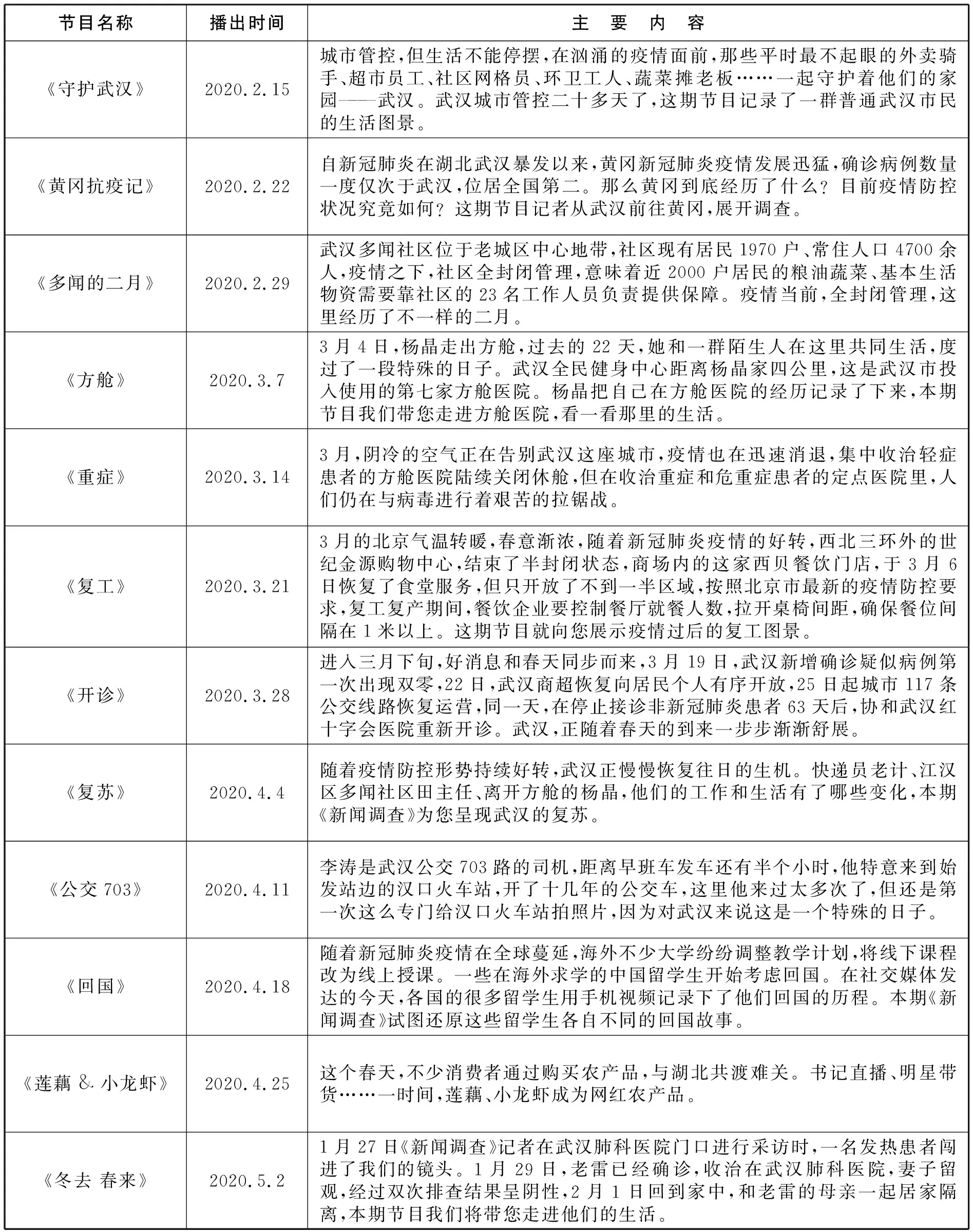

二、《新闻调查》抗击新冠疫情相关报道节目表

节目名称播出时间主 要 内 容《火线金银潭》2020.2.1金银潭医院是湖北省武汉市突发公共卫生事件医疗救治定点医院,新型冠状病毒疫情爆发以来,这里是最早接收新型冠状病毒感染者的定点医院,也是收治"新冠"感染患者数量最多的医院。这期节目将带您走进金银潭医院,展现医院一线情况。《武汉十七日》2020.2.9每天发布的新增新型冠状病毒感染者的数字除了告诉我们又确定新增一位感染者的同时,也在告知他的身后又将有多位潜在的被感染者将开始隔离观察。那么在这段特殊的日子里,这个被疫情突袭的城市在为它的居民做着怎样的防护和保障,这期节目将带您走进武汉,为您展现武汉的疫情防控工作。

续表

三、叙事的选题

《新闻调查》作为一档深度新闻评论类栏目,它是具有鲜明的现实指向作用的。在进行叙事的选题的时候,要找到对于事件最恰当的切入点,把握好主题的高度,才能够对于社会的现状进行最好的描述,从而能够具有指向作用的引导观众的思想,最后反作用于社会的实践。[1]所以在进行叙事的时候,对于选题是需要节目组进行反复斟酌的,并不是如同流水账一般将所有能拍摄的事情进行拍摄,就是一期好的节目。有选择地给观众看所能代表节目组想要传递的思想的题目,才是节目组所创作的核心环节。就比如这次的抗击新冠疫情相关报道,在疫情期间,全国上下抗击疫情的新闻事件和新闻线索数不胜数,对于新闻创作的素材提供是极其丰富的。但是节目组需要选择那些可以反映当下社会现状,并且能够代表大部分普通人民生活情况的素材。只有这些兼顾了重要性和普遍性原则的新闻素材,才能够最被观众所接受并且进行思考,才能达到节目组所想要达到的效果。

在《新闻调查》抗击新冠疫情相关报道中,所有14期素材都是选择在当时最受观众关注,并且最能反映社会现实的选题。14期节目几乎涵盖了在疫情期间全国尤其是湖北在生活状况上方方面面的内容。从第一期定点医院的收治情况,到武汉普通市民的日常生活,以及各个社区对于疫情防控的举措,还有在方舱医院中病人与工作人员的日常生活,再到疫情衰退之后的复工复产等。这些话题都具有多样性,而且注重从一个大事件下的小点切入,用以小见大的方式创新性地反映抗疫主旋律。比如在《复苏》这一期中,用西北餐饮店和盒马生鲜的合作,来表现出疫情衰退之后,渐渐恢复正常生活的北京。而在《守护武汉》这一期中,节目组又集中描绘了在情况严峻的疫情下普通人民的生活画面,通过观察拍摄他们日常生活的状态以及情况,展现了普通武汉市民在特殊时期对城市的热爱与守护。还有在《方舱》这一期当中,用入住方舱医院的病人杨晶拍摄的Vlog作为主线,向外界传递了神秘的方舱医院的真实情况,并且讲述了在方舱医院中感人的医患关系以及一些无私奉献的志愿者们的动人故事,也向外界传递出人民对于战胜疫情的决心。由此可见新闻节目好的选题可以带动主题的深化,以此提高闻报道的生动性和说服力,从而引发读者和观众的感情共鸣,进一步揭示“大”主题的内涵。

四、叙事的角度

从叙事学的角度来说,叙事角度可以分为“全知叙事视角”和“限知叙事视角”。大部分的传统新闻节目都是使用的“全知叙事视角”来进行叙事。以第三人称也就是旁观者的角度来对于事件进行观察并且叙述,可以了解到整个事件各个人物各个角度的情况,在最大程度上展现出所想要叙述的事件的全貌。[2]但是在《新闻调查》抗击新冠疫情相关报道的几期节目中,节目组大量使用了以第一人称也就是“限知叙事视角”的叙事角度。在新冠这个大环境下,将身处在疫情中心的人物的第一人称视角来作为节目的主要叙事视角,可以使观众更加亲身体验到新冠期间亲历者的切身体会,使节目更加具有感染力。节目组通过将两种视角不同切换,交叉使用,在让观众体验到第一人称叙事的亲历感之后,还用“全知叙事视角”的解释补充了第一人称叙事的单一性以及局限性,让叙事功能达到了最大化。

比如在《方舱》这一期中,整个节目的主线就是住入方舱医院进行治疗的杨晶的Vlog片段。这些片段向观众展示了神秘的方舱医院的“真实面目”,让观众可以了解到方舱医院的内部基本情况,同时也向外部生动地表现了在方舱医院中的日常生活。有着许多令人感动的医患关系,也有无私奉献默默付出的清洁阿姨和保安。这种“限知叙事视角”让观众更加投入到节目中来,拉近了观众与节目中人物的心理距离。同时也在最大程度上保证了新闻节目的真实性,向观众展示节目讲述的是真实存在而并非虚构的故事,呈现的是方舱医院中的真实面貌。同时节目并没有完全使用“限知叙事视角”的叙事角度,而是使用“全知叙事视角”加以补充,在一些Vlog中并没有拍摄到的地方,使用“全知叙事视角”来进行拍摄解释,弥补了第一人称视角的局限性,两种视角不断切换,可以缓解观众的视觉疲劳。

当一部纪录片拥有了适宜的题材以及足够优秀的素材,如何将这些内容用合适的方式讲述给观众就是最重要的一步了。纪录片最重要的就是导演用什么样的方式来叙述他所拥有的故事。一部深入人心的纪录片,往往需要打破一般的纪录片“一人一事,一因一果”的叙事结构,而采用多线程的叙事方式,多线并进,用各种不同的角度来讲述所叙述事物的内容,这才能更好地综合反映出所想表达的情绪,讲好所要讲述的故事。比如在3月21日《复工》这一期中,由西北餐饮门店复工,延伸到了盒马生鲜与西北餐饮店的员工互用,再引出了给商业区送外卖而侧面表现出了企业复工。这虽然从始至终是一条线索,但是分别讲述了餐饮店员工、超市员工、购买超市商品的人们在疫情衰退之后复工的情况,最后聚合起来展现出北京逐渐恢复正常生活的图景。这种将主线与复线相互结合在一起的叙事结构,可以更加具象化地表现出复工以来人们生活的变化情况,使节目更加具有层次感,用多方主体表现出了节目的主题。

五、叙事的情感表达

在深度报道之中,尤其是《新闻调查》这种新闻节目,我们需要客观展示新闻事实和调查的过程,同时也需要分析评价产生原因和社会影响,所以我们需要通过画面以及视听语言来实现我们的情感以及思想表达。新闻节目不仅仅是需要展示新闻的事实,同时也需要表达出情感。

(一)通过情感意象符号表达

《新闻调查》就经常通过固定镜头和运动镜头相结合来表现新闻的表现力,采用朴实的镜头,在镜头与镜头之间并不使用花哨的技巧进行剪辑,在维护新闻真实性方面运用了白描的表现手法,能够给观众提供最原始的第一材料。但是节目组往往又通过构建一些情感意象符号来传递感情,意象是一种独特的审美复合体,既是有意义的表象,又是有表象的意义。意象作为闪光的质点,能在叙事机制中发挥贯通、伏脉和结穴的一类功能,在线索的结合点上发挥情节纽带的作用。意象一般存在于文学作品中,但影视作品其实也经常会通过意象来传递情感表达。[1]比如在《方舱》这一期当中,节目的开始,就是一幅漫画,配合着杨晶独白的音频:“等待一朵花开,需要很多耐心与微笑。”而在节目的结尾,又是一段杨晶的独白,“2天后,爸爸就解除隔离了,两周后,我也回家,那时候,花就真的开了。”在之后,伴随着轻缓的背景音乐,一束阳光慢慢照在了树叶上,最后慢慢定格在了盛开的桃花之上。“开花”这个意象就在这期节目中形成了首尾呼应,增强了整期节目的感染力,也向观众传递了节目的主题:“我们终将战胜疫情,迎来春天。”所以可以了解到,情感意象符号能在除了文字表述之外,从侧面展现出节目的情感表达,使其表现形式更富张力,潜移默化地进行情感表达,引发人们思考。所以新闻节目并不仅仅只是复述新闻事件本身,还可以通过写意的画面来传递自己的思想情感。

(二)通过画面表达

新闻是一门叙事的艺术,如何更好地向观众叙述所要传达的新闻内容是每个新闻工作者都应该掌握的能力。好的叙事会增强新闻的吸引力以及可读性,可以将许多枯燥无趣的新闻内容讲述得丰富精彩。如果没有优秀的叙事能力,会让新闻失去许多应有的表达以及传播效果。所以叙事能力对于新闻的优劣来说有着举足轻重的决定作用,而画面就是对于叙事来说十分重要不可或缺的一个方面。

《新闻调查》一直都采用多机位实景拍摄,用不同的机位来拍摄同一个事件,这样可以让观众更多角度来观看到尽可能多的画面细节,同时多机位画面拍摄的镜头剪接可以让画面不像长镜头那般显得枯燥无聊,可以让节目的画面丰富化。同时在大部分使用实景拍摄的情况下,节目并不是流水账一般地将拍摄的素材放在节目中,而是有序地选择素材的排列,将最能够表现主体宗旨的片段节选出来,最后将大量的视频素材剪辑成一个完整的节目。

对于纪录片画面来说,还有极其重要的一点就是对于空镜头的使用。空镜头该拍摄哪些画面,该穿插在哪里都是需要导演反复思考的。比如在2月9日的《武汉十七日》这一期的15分40秒时,确诊感染者的密切接触者小雷为了家人考虑,在大年三十的时候离开了家庭。这时插入了一段万家灯火通明的空镜头,在黑夜里,沿路挂满了红灯笼,各个家里都亮起了灯。但是配合着后期剪入的小雷的音频,表现出了这次疫情让许多普通家庭不能在大年三十阖家团圆,通过这个空镜头侧面展现出了疫情的严峻。

(三)通过声音表达

同时作为视听新闻节目,画面与声音是不可分开讨论的,《新闻调查》在实景拍摄的情况下,大量使用的都是同期声,可以在最大程度上给观众还原拍摄时的情景,在进行采访以及拍摄工作环境的时候,几乎都是使用的同期声。可以将观众带入到采访的现场当中。加强了节目的真情实感以及所传达的信息量,增加了节目的可信性以及完整性。

但是一些同期声之外的使用,也可以帮助《新闻调查》更好地进行一些叙事。比如说在《方舱》这一期中,就使用了声画分离的剪辑技巧。在13分26秒采访曹大姐的时候,就使用的是她在清洗公共厕所时的画面,配上曹大姐被采访时所说的话,树立起了一个无私奉献并且和蔼可亲的人物形象,画面配上人物的独白,将这个人物从单纯画面里的形象脱离了出来,成为一个更加具体的形象,也加强了节目的感染力,丰富了节目组所想要传达给观众的感情。

(四)通过叙事方式表达

叙事的方式也是值得节目组反复思考的,《新闻调查》往往使用故事化叙事的方式,《新闻调查》在节目刚刚创办的时候,就有“三性”的定位口号,即新闻性、故事性和调查性。[3]《新闻调查》往往会选择将新闻视为故事的方式。在叙事方式的选择上,《新闻调查》经常会模仿拍摄电视剧的方法,将45分钟的节目分成若干小段落,制造悬念来吸引观众的注意,每个段落都拥有内在冲突,并且它们之前都拥有着一样的内在逻辑。在每个新的段落中间都有新的线索与之前的内容环环相扣,在起承转合中吸引观众观看。比如在4月4日的《复苏》这一期当中,讲述了节目组之前拍摄采访过的快递骑手老计、江汉区多闻社区田主任、康复后离开方舱医院的杨晶,讲述了他们从疫情开始到疫情逐渐衰退之后所经历的生活变化,三条线索虽然看起来并不相关,但是最后联系到了一起,从侧面表现出了疫情逐渐衰退,武汉的生活慢慢恢复正常,这座1000万人的城市正在复苏的图景。三个段落环环相扣,都拥有着一样的内核,并且与之前的节目形成了前后的呼应,回应了之前观众的关切之情,体现了节目组的人文关怀。

六、总结与思考

《新闻调查》作为央视的一档深度新闻评论类栏目,它自己多样独特的叙事方式以及表现手法将社会生活中所聚焦的热点事件本质呈现给观众,不仅仅传递到了新闻事实,还向观众传达了背后的特定意义。[4]所以这种深度新闻评论类栏目不能泛泛而谈,纸上谈兵,而是通过自己不断创新的叙事方式来完成更好的表达。在《新闻调查》抗击新冠疫情相关报道中,节目组就展示了自己独特的叙事方式。在选题时从大事件下的小切入点,在叙事角度上,使用“全知叙事视角”和“限知叙事视角”相结合来进行叙事,而在叙事的策略上,节目组选择使用多线程的叙事结构,并且配合故事化的叙事方式增强节目的吸引力,并且构建情感意象符号来传递感情。

但是在有些方面《新闻调查》抗击新冠疫情相关报道还是有些不足的地方。比如在有些节目中,选材过于平淡,对于纪录片的矛盾冲突的构建稀缺,使得节目在有些地方显得表现力缺失。在使用第一人称叙事视角的节目中,在第一人称视角与第三人称视角的镜头剪辑中太过僵硬,并没有进行精细的过场剪辑设计,使得转场画面看起来较为突兀,比如在《方舱》这一期中,在描述方舱医院如何备餐之前,节目通过杨晶的视角先拍摄了方舱内供应的晚饭,以杨晶的疑惑“为什么武汉冬天这么冷,送来的饭菜还是热的”为由头,镜头场景切换到30公里外的厨房,引出了幕后餐饮保障人员的故事,虽然叙事逻辑十分巧妙,但是在转场之中过于强硬,并没有做任何的转场设计,直接就将前后两个画面剪辑在了一起,显得稍有突兀,使画面缺失了一定的美感与设计感。同时在节目中也应细化内容和焦点,串联作品整体的合理逻辑,注重问题意识与解决途径的展现,避免真实感人有余而深度理性不足,进而真正讲述出有温度、有锐度的好故事。