青海省“三线”建设的成功探索及启示

2021-04-06和宝军

和宝军 赵 宇

(中共青海省委党校,青海 西宁 810001)

“三线”建设是党中央作出的一项英明决策,它不仅保证了国家安全,而且为科技和工业落后的中西部发展作出了重大贡献。这一时期,青海因为“三线”建设的开展工业发展速度之快、基础建设投资之巨、全省人口增长之多一度达到青海新中国成立以后的最高值,为中国共产党团结带领青海各族人民披荆斩棘、锐意进取、奋力开创社会主义新青海的新局面奠定了坚实基础。

一、国家提出“三线”建设战略的背景

20世纪60年代,由于社会主义制度与资本主义制度的对立,中国长期处于以美国为首的资本主义国家政治敌对、经济封锁的不利国际环境中。同时,在社会主义阵营中,存在对国际局势研判和社会主义建设上的意见分歧,导致中苏两个最大的社会主义国家的关系逐步恶化。在国内,敌我阶级矛盾虽然不再是社会主要矛盾,但是对于成立不久的新中国来说,防止国民党对社会主义建设的破坏仍然是中国共产党制定国防建设必须考虑的因素。

(一)动荡不安的周边局势,是中国进行“三线”建设的主要原因

20世纪60年代,中美关系处于对抗与敌对状态。美国大力支持国民党对中国大陆进行渗透破坏。败退台湾岛的国民党更是“亡我之心”不死,趁着中国大陆三年困难之际,在美国怂恿支持之下,向中国大陆空降多批特务人员大肆破坏社会主义建设。同时,中苏关系经历了由意见分歧到矛盾公开,由关系恶化到反目成仇的严峻地步,苏联在中苏边境陈兵百万,将部分核导弹瞄准中国境内的重要设施,并且单方面挑衅引发中苏珍宝岛事件。印度更是对西藏地区存在领土野心,不断蚕食中国边境领土,并挑拔藏区宗教界人士,大搞分裂独立的非法行动。因此,纵观中国四周,可谓战争气氛烟不消云不散,刚刚起步的社会主义建设事业,随时都有被外部战争打断的可能。在这种严峻形式下,党和国家领导人提出了“备战、备荒、为人民”“要把国防工业建在三线,建成能抗飞机轰炸、抗原子弹袭击的巩固的战略后方”[1]的总方针,并强调在“三线”地区加强国防建设,并大力开展与之配套的机械工业建设。

(二)高度集中的生产布局形成不利备战局势是中国进行“三线”建设的直接原因

中国共产党领导人和军方高级将领根据以往作战经验,对可能发生的战争作出预判,即外国一旦对中国发生战事,一开始必将利用空中优势,对中国境内主要目标狂轰滥炸。国防作战部在杨成武将军的授意下进行了国防调研,发现中国的人口主要集中在几个大的中心城市,80%以上的工业集中分布于东北和东部沿海地区,而且这些大城市和工业密集区均处于敌机1千公里作战半径之内,换言之,如若中国发生战争,以上目标将毫无遮挡的暴露在敌人的枪炮之下,中国也会在极短时间内陷入工业经济瘫痪、人口大量伤亡的严重被动局面。为了备战的考量,1964年8月,毛泽东同志在中央书记处会议上强调:“要准备帝国主义可能发动侵略战争,现在的工厂都集中在大城市和沿海地区,不利于备战,工厂可以一分为二,要抢时间迁到内地去,现在不建设第三线,就如大革命时期不下乡一样,是革命与不革命问题。”[2]随后,中共中央提出“山、散、洞”的战备方针,集中力量将东部的重要军工企业、机械制造工厂大批内迀,并在西北、西南地区改建、新建、援建大量工业厂矿,掀起了“三线”建设的高潮。

(三)建设战备大后方坚持长期独立作战体系是中国进行“三线”建设的深远考虑

“三线”是一个偏重军事的地理概念。“一线”主要指的是沿海和边疆地区;“三线”的范围初期被界定为:甘肃乌鞘岭以东、京广铁路以西、山西雁门关以南、广东韶关以北,涵盖13个省区的全部或部分地区;界位于“一线”与“三线”之间的自然而然的被称之为“二线”。但是这种划分到1970年发生了变化,主要是“三线”的范围缩小了,国家计划委员会根据国内外形势的发展,将原来的“三线”范围之内涉及华北与西北的一部分列入“一线”地区。至此,现在所提及的“三线”建设的范围主要包括西北和西南的云、贵、川(含重庆)、陕、甘、宁、青7个省区,并为了区别于在一二线省区的后方建设即“小三线建设”,通常人们将其称为“大三线”建设。[3]据此,青海具体应属于“大三线”建设的范畴。根据当时的客观形势,倘若战争爆发后中国大陆一二线地区失陷,如何进行战略迂回?如何开创军事反击新局面?是党中央和国家必须考虑的长远打算。那么广褒的西北大地和具有一定工业规模的西南地区毫无疑问成为战略大后方的不二之选。

二、选择在青海进行“三线”建设的原因分析

20世纪60年代,在以备战为大背景下展开的战略后方建设中,青海全省域都处于国家“大三线”建设的范畴,面积位居涉及的13省区之首,国家对青海基本建设投资规模仅次于四川、陕西,迁建企业、随迁职工家属数量位居全国前列。国家选择在青海开展“三线”建设有以下几方面的原因。

(一)青海省战略区位优势明显

早在100多年前,伟大革命先驱孙中山先生就曾在其著作《建国方略》提出建设西北、高原铁路与定都兰州的建议。实践证明,在半个世纪的对日作战中,中国只有8个省份没有落入日寇之手,分别是:西康省、宁夏省、青海省、新疆省、四川省、陕西省、甘肃省和西藏,这些省份全部处于西北、西南地区,拥有丰富的战略资源、重要的战略地位,在可能发生的战争中因其独特性扮演着极其重要的角色。从地缘政治学的视角看,青海地处中国内陆,不靠边疆,不濒临沿海,是作为战略后方的绝佳之地。从地势结构上看,青海位于黄土高原和青藏高原交汇地带,境内不乏大河高川,地型复杂多样,在面积如此广褒的地方发展工业,特别是发展国防军工,更便于人员工厂的隐蔽,在敌人突然袭击时,依托独特的山麓地势有效提供了天然的地理屏障。

(二)青海省拥有特殊的人文环境

从人口数量来说,青海是一个地广人稀的人口小省,1964年全省仅有人口214.56万。[4]但这种客观情况恰恰适应“三线”建设提出的“山、散、洞”口号中“散”的需求。从民族构成上分析,青海虽然没有成立民族自治区,但却是一个实实在在的多民族省份,主要民族有汉、藏、蒙、回、土、撒拉、哈萨克等,世代居住于高寒地区的青海各族人民,因为长期受地方军阀的压迫,是中国共产党使其摆脱水深火热的境地,因而发自内心的赞成和拥护中国共产党,有的民族群众甚至将毛主席当成神来顶礼膜拜,因而对党领导的“三线”建设在思想上能够做到舍小家为国家,行动上更是豪情万丈,给予慷慨的大力支持,并替党和国家保守秘密,体现了对党的无限忠诚,对社会主义建设事业的无限热情。

(三)青海省能源和矿产资源十分丰富

能源和矿产资源是进行大规模“三线”建设的重要基础。在能源方面,青海省可谓得天独厚,有优质的煤炭资源,而且埋层较浅,甚至有些煤层完全裸露于地表,开采十分方便,煤炭质量优良,能够达到工业发电用煤的标准。当时,柴达木盆地就已经探测到有丰富的石油储备,并且还发现了丰富的可燃冰。除此之外,青海省水资源更是在全国首屈一指,黄河、长江、澜沧江均发源于此,素有“中华水塔”的美誉,高原日照时间较长,气候干燥多风,地热、风能资源也是其他地方所不能比拟的。在矿产资源方面,不但种类齐全而且蕴藏量较大,特别拥有一些国防军工的特殊金属与稀有化工原料,柴达木盆地被称为“祖国聚宝盆”绝对不是浪得虚名。当然,青海省也存在着一些不利于“三线”建设的因素,例如农业的不发达成为制约工业发展的瓶颈;工业底子较差,使得许多项目都要从头起步;人力资源缺乏更是限制工业发展的短板等等。

三、青海“三线”建设的具体情况

作为国家“大三线”建设的重要省份,青海“三线”建设从1964年到1980年历经长达17年之久,含盖三个“五年计划”。这一时期,国家先后向青海基本建设投资多达64.21亿元,全省总共净增国营工业企业300个,集体所有制工业企业570个,其中国有大中型工业企业40余个,从省外迁入人口共计19.08万人。通过“三线”建设,树立了青海在全国军工企业界的战略地位,带动了门类较为齐全的民用企业的发展,促进了青海现代工业体系的建设进程,实现了青海工业、经济、社会的全面进步。

(一)青海“三线”建设的总体设计

依照党中央和国家的战略部署,国民经济建设的基本导向是立足于战争、准备于战争、服务于战争,三线建设的基本出发点是“一切为了备战”。1964年12月,中共中央西北局专门在西安召开了西北地区迁厂工作和“三五”建设会议,明确了西北地区三线建设的总体安排。青海从制定国民经济发展“三五计划”开始,“四五计划”“五五计划”“六五计划”以及年度计划,始终遵循毛泽东同志提出的“备战、备荒、为人民”和“以农业为基础,以工业为主导”的发展国民经济的总方针,将“三线”建设作为重中之重的工作来抓,并制定了详实的计划安排。

在1965年的青海国民经济发展“三五计划”纲要中,明确指出国家在青海开展“三线”建设的战略目的:青海地处祖国后方,又有丰富的矿产资源,国家需要在这里进行战略后方建设,地方建设也需要有较快的发展,客观上需要尽快地把青海建设成祖国巩固的战略后方基地。[5]而且明确指出青海支持配合国防和“三线”建设的总工作思路:青海经济发展,重点是粮食、牲畜、煤、电和交通以便有力地支援国防和三线建设。[6]并进一步强调:从准备战争出发,集中主要力量发展农业生产,实现粮食自给有余;全面加强牧区建设,巩固与提高畜牧业生产;相应地发展为农牧业生产、支援三线建设和为各族人民生活服务的工业、交通运输和文教卫生事业。[7]

(二)青海“三线”建设的历程

青海“三线”建设进程可分为早期的大规模建设、中期的曲折发展、后期的巩固调整三个阶段。

第一阶段(1964年至1966年):大规模建设时期。实际上,青海“三线建设”从1964年开始。1964年10月,全国“三线”建设安排在青海建设项目一项,并随之开展职工设备迁入等工作,[8]从而拉开了青海“三线”建设的大幕。在“好人好马上三线”口号鼓舞动员之下,在中央、西北局和青海“三线”建设工作领导委员会和小组的领导下,青海1965年正式大规模从黑龙江、上海、山东等地,搬迁多个机床制造企业到青海生产机床;从天津、河南、辽宁等地,迁建了一批生产大型拖拉机、内燃机为主的制造企业;从北京、上海、江苏和河南等地搬迁了一批生产电器、轴承和标准件的工业企业;从东北迁来一部分设备和人员在青海组建了特殊钢厂;从东北迁建了光明化工厂、黎明化工厂;中央援建了青海制药厂、青海铝制品厂;国防部建成了西北核武器研制基地221厂;1966年冶金部负责筹建民和镁厂;国家在青海又陆续建成了水中兵器、常规兵器、军用电子产品岛等6个军工企业。[9]

第二阶段(1967年至1969年):“文化大革命”初期的曲折发展时期。“文化大革命”的爆发,致使青海“三线”建设的发展进程也受到众多影响。即便如此,虽受到“文化大革命”在一定程度上的干扰和破坏,由于“三线”建设厂矿企业的重要性、独特性,依然取得了一定的成绩,完成了东部地区31个机械工业企业的内迁工作,并从省外迁移了2.5万余职工和家属人,在青海重新组建立了19家工业企业。

第三阶段(1970年至1980年):“文化大革命”中后期的巩固调整。在毛泽东同志提出的“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线的影响下,青海始终坚持贯彻执行“独立自主、自力更生、艰苦奋斗、勤俭建国”的发展方针,以发展钢铁工业为基本纲领、以备战为纲、以粮食生产为纲。[10]随后,在1972年,国家针对经济工作中出现的新问题,开始着手调整“三线”建设步伐,对“三线”建设规模采取控制政策,降低过高生产建设指标,调整农轻重比例关系。从此以后,青海“三线”建设进入收缩调整阶段。

四、青海“三线”建设的成就

“三线”建设是青海解放以来第二次大规模的工业经济建设,建设成果之多、质量之高、成效之著、影响之大史无前例。“青海三线建设时期,迁入青海省的企业共有31个,在青组建的企业有19个,随迁职工家属14.03万人”。一度让这个名不见经传的西北边陲小省成为全国的焦点,极大地促进了青海政治、经济、文化、社会的全面进步。

首先,“三线”建设奠定了青海现代工业坚实基础。青海工业起步较晚且基础薄弱,新中国成立以前基本上不存在现代化工业,少有几家小规模的工厂均属地方军阀官办性质。新中国成立以后,在党的领导下,经过青海各族人民多年的艰苦奋斗,青海工业历经战后恢复、重点发展、深化调整,走上了一条迅速发展的现代化之路。特别是“三线”建设开始后,国家大幅度增加对青海的基本建设投资。据统计,青海“1965年到1980年三线建设时期,基本建设投资64.21亿元,年均投资4.01亿元,三线建设时期比1953年—1964年时期增长84.09%。”[13]重点发展机械工业、冶金、电力、军工、交通。 通过“三线”建设,国防工业实现历史性突破,青海机械制造水平跃居全国领先地位,冶金冶炼化学工业独占优势,也带动了地方电力工业的繁荣,1969年,青海历史上工业总产值第一次超过农牧业总产值。[14]“三线”建设是青海现代工业由无到有,由有到大的重要转折点。

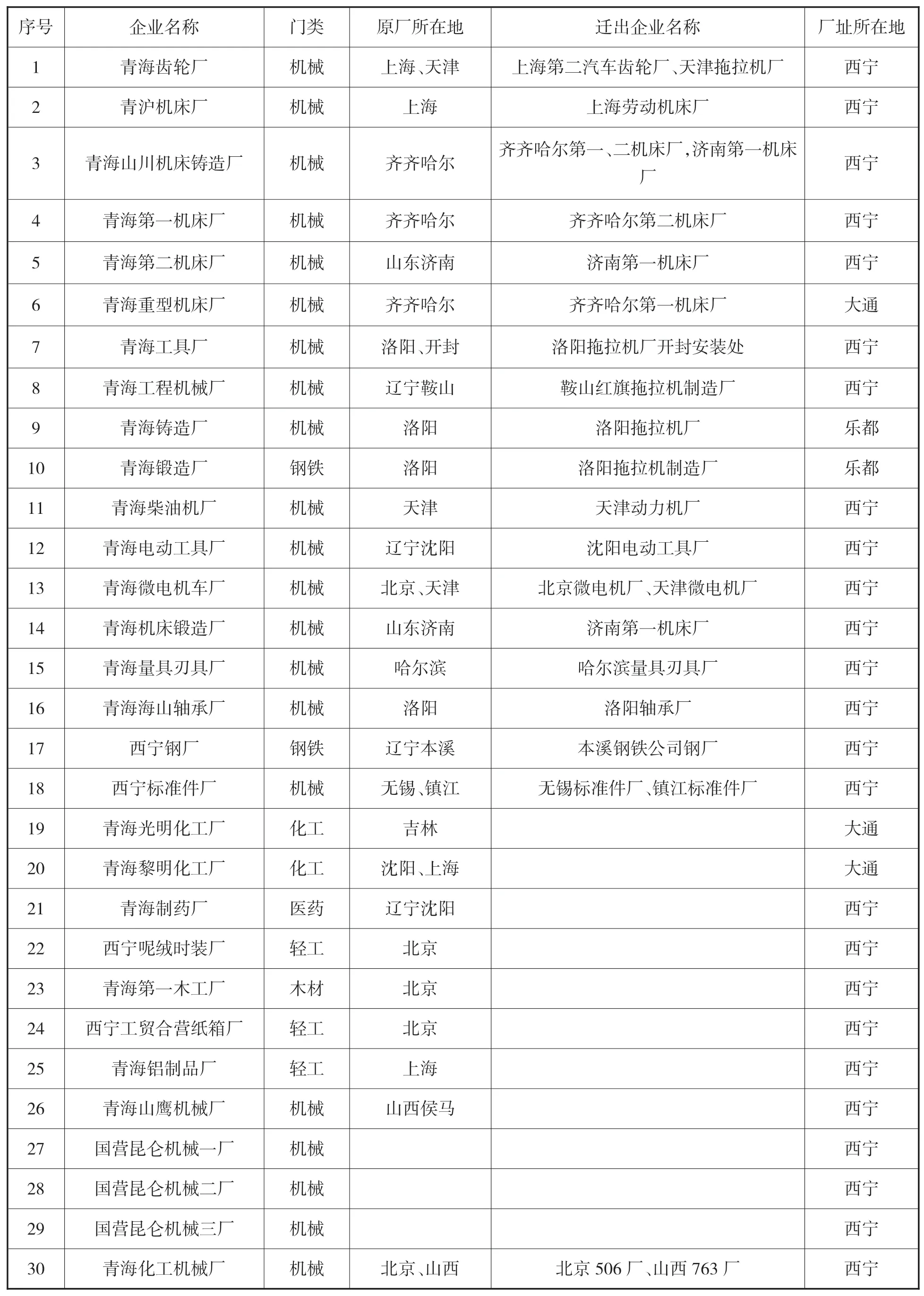

表1 青海主要三线企业概况表[12]

其次,“三线”建设显著优化了青海省人口与人力资源数量和结构。单从人口总数上讲,青海省平均海拔3000米以上,气候高寒干燥,大部分地区不适宜人长期居住,人口较为稀少,1964年全国第二次人口普查时,青海总人口仅有214.56万人,[15]比西藏人口稍多一点,全国排名倒数第二。通过“三线”建设成建制的迁入工人及其家属,急速地扩大了青海的人口基数,根据统计,1965年迁入人口为25000人,1966年—1975年,青海净迁入人口19.08万人,占同期人口增加总量的17.80%,[16]三线”建设时期迁入青海的人口总数约23.3788万人,为青海带来了丰富的劳动力资源。进一步从人力资源的角度分析,三线”建设不仅为青海带来了先进技术、优良设备,还带来了大批的专业技术人才,在弥补技术人才空白、提高劳动者整体素质,以及对全省人口结构产生了重要而深远的影响。

再者,“三线”建设催生了青海社会生活的新气象。北京、上海、天津、河南、山东、陕西、四川、东三省等来自五湖四海的人,来到青海搞建设,不仅仅见证了一个西部省份的工业发展,为青海社会生活等方面注入了前所未有的新鲜因素,从饮食习惯、衣着打扮、社会习俗、人情世故、文化娱乐无不给这一高原省份带来深刻变化。在调研过程中,当年的小丫头,天真地指着年画里的摩登女郎,问一位从上海来到青海的邻居说:“阿姨,这上面画的人是你吗?”因为在现实生活中,她从未见过烫着卷发、穿着高跟皮鞋的女人。

最后,“三线”建设加快了青海省城镇化进程。在“三线”建设期间,国家对青海基本交通配套建设大量投资,铁路、公路、民航运输业有了翻天覆地变化,加之工业的迅猛发展,为青海带来了城镇化的天赐良机,青海省城镇空间布局呈现由东部向西部、南部扩展的新发展态势,催生了一定数量新兴的高原城镇。

在肯定青海“三线”建设成就的同时,我们也要正视暴露的一些客观问题。例如,在“三线”建设指导思想上,确实存在急功冒进的“左”的错误,建设速度要求一快再快,大搞“三边”工程和“五小”企业,[17]建设任务过高、过多、过急,反而欲速则不达,违背基本的发展规律,战线过长,造成浪费现象严重。再如,坚持国民经济立足国防重工业,导致产业结构失调,配套产业跟不上,实际效益低下,甚至出现严重亏损。此外,万马齐上的局面结束后,企业后续发展动力不足,职工善后工作不到位,给青海经济可持续发展、职工安置等方面遗留下一些问题。可以说,20世纪60年代的青海“三线”建设是国家政治战略行为的一部分,初衷是在青海建设战略大后方,客观上却对青海这一偏远省份的工业体系和国民经济体系,以及社会的全面发展起到历史性的推动作用;进入20世纪80年代后,随着国内外形势的变化与国家政策的调整,强调更多的是经济效益,由于长期计划经济体制下的影响,企业的后续发展出现很大问题,给国家、地方和企业本身带来很多负担,但是也为西部大开发在青海的有效实施和改革开放战略在青海落地生根提供了重要的借鉴和支持作用。

五、青海“三线”建设的启示

历史是一部生动的教科书,历史可提供有益成长的营养剂。扎实研究青海“三线”建设这一段社会主义建设史,主要目的就是从中汲取成功的宝贵经验,吸取不足的失败教训,从而获得推动青海不断向前发展的智慧启示。

(一)抓住战略机遇期,统筹国家与地方发展大局

抗日战争时期,国民党也曾经为了建立抗战后方,将青海列为重要经济国防建设对象,后来由于战势变化,转为重点扶持西南地区建设,青海失去历史上一次重要发展机会。新中国成立后,党中央和国家从备战的角度出发,提出搞“三线”建设,对于青海而言无疑是一次难得的机遇。青海通过这一时期的迅速发展,较短时间内,积累了丰富的经济物质基础、现代工业技术基础和宝贵的社会主义建设经验,实现了整个社会的全面发展。当前,青海更应该积极融入国家重大发展战略,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻好、践行好习近平总书记考察青海重要讲话和指示精神,统筹国内国际发展大局,学思践悟国家战略布局,抓住新时代西部崛起的国家战略机遇,持续大力推动青海全面现代化发展。

(二)利用区位独特性,积极开拓青海发展新局面

“三线”建设之所以选择青海,除了地理位置上的因素,很大程度上是因为青海独特的能源资源优势。习近平总书记在2016年视察青海时强调,生态是青海的最大价值、最大的潜力、最大的责任。特别是在党的百年华诞来临之际和“十四五”开局起步、社会主义现代化建设新征程全面开启的关键时刻,习近平总书记亲临青海考察并发表重要讲话,对青海工作把脉定向、掌舵领航、寄予厚望,为青海发展擘画美好蓝图、提出重大要求、注入强大动力。2021年7月29日至30日,中国共产党青海省第十三届委员会第十次全体会议在西宁召开,审议通过《中共青海省委关于深入学习贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神奋力谱写全面建设社会主义现代化国家青海篇章的决定》,研究《中共青海省委关于加快把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地的行动方案》,对贯彻落实《决定》和《行动方案》作动员部署,总结上半年全省经济工作,安排下半年重点任务。以打造全国乃至国际生态文明高地来开新局;更加坚定推动高质量发展的信心决心,以加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地来闯新路;更加奋勇担当增进民生福祉的初心使命,以推进共同富裕、不断造福人民来出新绩;更加精准把握民族团结进步的时代要求,以铸牢中华民族共同体意识来谱新篇;更加充分展现学史崇德的价值追求,以深化拓展党史学习教育来树新风;更加努力肩负谱写青海篇章的光荣使命,以实干实绩实效向习近平总书记、党中央和全省各族人民交新卷。

(三)构建青海精神谱系,调动多方积极因素促飞跃

“三线”建设的决策是党中央和国家提出的,青海“三线”建设是青海省委省政府全程负责的,但是具体建设的生产任务却是由千万个不怕吃苦、任劳任怨的“三线”人承担的。在革命理想大于天的崇高境界下,胸怀“革命利益为重,不怕艰苦,不怕苦难,胸怀壮志,四海为家”的建设者们携家带口来到了青藏高原、扎根青海,和青海人民一道建设祖国战略大后方,毫无保留充分发挥了自己的技能,毫无私心奉献了自身的才智,毫无怨言地付出了辛劳和年华,把自己的一切给了青海的“三线”建设。现在青海同全国一道要踏上建设社会主义国家新征程,必须树立青海宝贵财富的世界观价值观,继承好、弘扬好、实践好“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的“三线”精神,增强自信开放创新的青海意识,发扬“五个特别”的青藏高原精神,落实“人一之,我十之”的实干精神,构筑青海精神高地,构建青海精神谱系,在“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神指引下,迎难而上、奋力拼搏,坚持生态优先、推动高质量发展、创造高品质生活,以精神凝聚各方面强合力开启新时代青海新篇章。